高中历史人教统编版(必修)中外历史纲要(上)第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固同步训练题

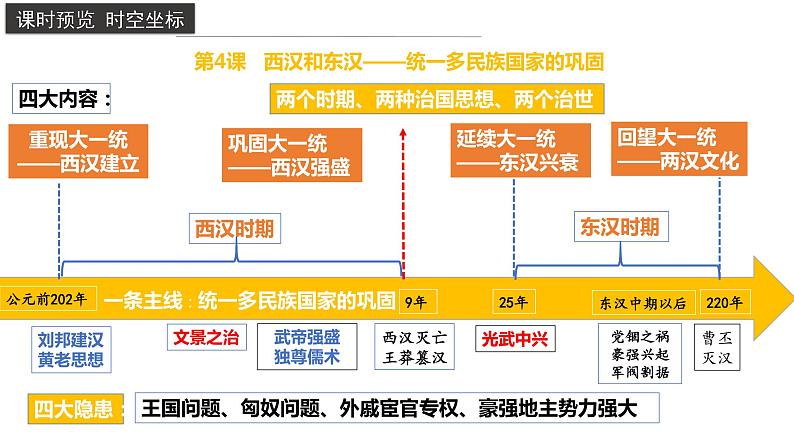

展开第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

一、选择题

1.西汉初期,道家学说兼采阴阳、儒、墨、名、法各家学说的精髓;后来董仲舒的儒家学说也吸收阴阳五行、法、道等各种思想。促成当时学术思想上呈现这种特征的主要因素是( )

A.兼收并蓄的文化政策

B.百家争鸣局面的延续

C.三教合归于儒

D.现实统治需要

2.下面是汉代中央官制示意图,这一制度( )

A.增加了国家财政收入

B.推动了“文景之治”局面的出现

C.加强了皇帝的权力

D.形成了察举制为代表的选官制度

3.秦始皇北却戎狄,筑长城,以护中原,但其西界不过临洮,玉门之外的广阔的西域尚为中国政治文化势力所未及。张骞通西域则填补了这里的空白,不仅打通了中原与西域的交通要道,而且我国同中亚、西亚以至南欧的直接交往也建立和密切起来。由此可见,张骞通西域( )

A.推动了汉朝与西域的贸易往来

B.扩大了中国的影响力

C.促进了汉朝与西域的文化交流

D.扩展了汉朝的统治区域

4.在东汉,田庄的剥削者和劳动者每每是聚族而居,带有浓厚的封建宗法色彩。豪强地主贫困的宗族亲戚,大多成为地主田庄中的劳动者。田庄的主要劳动者还有宾客、徒附和奴隶,对豪强地主有极强的依附性。在农闲时操练军事,平时为地主豪强看家护院,巡守警卫,战时则随豪强地主出征打仗。据此可知,东汉田庄( )

A.推动了社会转型

B.威胁了中央集权

C.维护了小农经济

D.导致了“党锢之祸”

5.据研究,汉武帝在位54年,共任命丞相、御史大夫正副枢臣29人.其中多数为非儒家;汉武帝广求贤才,有不少出身低微的贫士,只要他们具备将相之才,或不辱外交使命,即被破格提拔重用,而不问其是否为儒生。对此合理的解释是( )

A.汉代治国理念具有一定的开放性

B.汉代三教合一的趋势已经显现

C.儒家思想并未成为汉代主流思想

D.百家争鸣在汉代重新得到恢复

6.战国时期的《尚书·禹贡》划天下为九州、五服,形塑一个华夷五方,而又归一的政治模式。汉武帝时中央划全国为十三部州,其中好几个州均以《禹贡》中传说的州名命名。反映了当时( )

A.中央集权制度的建立

B.大一统思想的延续和发展

C.地方行政体制发生异变

D.征服四夷实现统一的愿望

7.汉文帝时,政府通过富商主导流通,允许地方诸侯王铸造钱币;汉武帝时,令天下非三官钱不得行,旧币一律废罢,并责令各郡国将以前所铸的钱一律销毁。这一变化反映了( )

A.商人的地位开始下降

B.农民的赋役负担缓解

C.国家对经济控制加强

D.义利观得到根本改变

8.公元前122年,汉武帝颁行“左官律",规定儿在诸侯国任官者,其地位低于中央官吏,且不得任中央官吏。此外,武帝还以诺侯王所献“酎金”成色不好、斤两不足为由,夺爵削地。这些措施

A.沿袭着秦朝制度 B.巩固了大一统的国家

C.引发了七国叛乱 D.加强了对王国的监察

9.汉武帝时期,中朝官员的品级,通常比较低下。《汉书·严助传》记载:汉武帝提拔严助为中大夫,“上令助等与大臣辩论,中外相应以义理之文,大臣数诎”。由此可知,汉武帝在政治上

A.以小御大,以内御外

B.集体决策,集思广益

C.加强监督,防止腐败

D.内重外轻,加强皇权

10.汉初统治者听任盐铁私营,于是富商大贾和豪强地主纷纷治铁煮盐,积蓄了雄厚的经济力量。汉武帝时实行盐铁酒政府专营专卖,又向大商人、高利贷者征收财产税。汉

武帝此举旨在( )

A.维护小农经济的稳定

B.强化重农抑商的政策

C.限制和打击豪强地主

D.增加政府的财政收入

11.表为汉武帝铸币制度调整。这一制度调整

年份 | 币重量 | 相关规制 |

公元前118年(武帝元狩5年) | 废三铢钱,铸五铢钱 | 钱文首创“五铢”,令郡国铸造。 |

公元前115年(武帝元鼎2年) | 铸赤仄钱,一个当5个普通五铢钱 | 令京师造,国家赋税收入均使用此钱。 |

公元前113年(武帝元鼎4年) | 铸造五铢钱。标准重量3.26克,实测3.10克。 | 钱文“五铢”,重如其文。将郡国铸币权收归中央,专令上林三官铸造,五铢钱制度建立。 |

A.平抑了汉初飞涨的物价

B.强化了对统一大市场的管理

C.成为了统一货币的开端

D.加剧了地区间经济的不平衡

12.因西汉末年外戚势力膨胀,侵夺皇权,导致王莽代汉。光武帝刘秀规定“后妃之家不得封侯与政”以防止外戚专权,明、章二帝继续奉行这一政策。这一政策( )

A.避免了外戚干政在东汉出现

B.导致东汉豪强地主势力坐大

C.因形势变化而没有贯彻始终

D.使东汉陷入了宦官专权局面

二、材料分析题

13.阅读材料,完成下列要求。

材料一 周灭商后,疆域扩大,已经是一统的多民族国家。因而,人们心中遂有“普天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣”的大一统思想的初步形成。

——摘编自杨向奎《先泰儒家之一统思想》

材料二 秦朝建立后,秦始皇着手建立断的帝国体制……由于秦帝国只存续了十五年,它所建立的帝国模式带有浓厚的实验色彩,这种模式是否能够续下来,在汉初仍是一个未知数,而当时异姓诸侯王势力的强大更加大了它的不确定性。至汉武帝时,终于完美

地解决了统一与分裂的问题。

——摘缟自卜宪群《中国通史》

(1)根据材料-并结合所学知识,概括指出此时“一统的多民族国家”形成的制度因素以及它在该时期思想领域产生的作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括指出“新的帝国体制”是什么?并指出这种“不确定性”对西汉政治产生的影响及解决措施。

参考答案:

1.D

【详解】结合材料“道家学说兼采阴阳、儒、墨、名、法各家学说的精髓”、“吸收阴阳五行、法、道等各种思想”和所学可知,西汉时,单一的学说难以适应复杂的统治需要,新道学适应了西汉初期修养生息、恢复生产、巩固政权的需要,而新儒学适应了武帝加强中央集权的需要,D项正确;董仲舒的新儒学具有强烈的排它性,无法体现兼收并蓄的文化政策,排除A项;汉武帝采纳董仲舒“罢黜百家,独尊儒术”的措施,确立了儒学的独尊地位,本质上属于文化专制,而不能体现对百家争鸣局面的延续,排除B项;唐朝时出现三教合归于儒的现象,排除C项。故选D项。

2.C

【详解】示意图反映了西汉的内外朝制度,结合所学可知,汉武帝为了加强君主专制,重用身边的侍从人员,让他们参与政务决策,成为内朝,三公九卿成为执行机构,成为外朝,C项正确;内外朝制度与增加国家财政收入、选官制度察举制无关,排除AD项;汉武帝实行内外朝制度,汉初出现“文景之治”局面,排除B项。故选C项。

3.B

【详解】根据材料并结合所学知识可知,张骞出使西域使得中原政治文化势力不断渗透至葱岭一带,中国的影响力不断扩大,B项正确;张骞通西域有利于汉朝与西域地区的贸易往来,但材料着重强调政治势力的影响力而非经济贸易,排除A项;张骞通西域有利于汉朝与西域的文化交流,但材料仅着重强调政治势力的影响力而非文化交流,故“促进了汉朝与西域的文化交流”与材料不符,排除C项;材料仅涉及到张骞通西域后使得中原地区影响力扩大,但影响力扩大不等于统治区域范围扩大,故“扩展了汉朝的统治区域”与材料不符,排除D项。故选B项。

4.B

【详解】根据材料“……聚族而居,带有浓厚的封建宗法色彩……宾客、徒附和奴隶,对豪强地主有极强的依附性……战时则随豪强地主出征打仗”并结合所学可知,东汉田庄在政治上具有明显的宗法色彩及独立的防卫体系,且在经济上能够自给自足,日益成为相对独立的政治经济实体,为地方分裂割据埋下了隐患,不利于中央集权的加强,B项正确;东汉田庄经济是古代自给自足的自然经济,并没有推动社会转型,排除A项;东汉田庄是豪强地主土地兼并的结果,不利于小农经济的发展,排除C项;D项与田庄无关,排除D项。故选

B项。

5.A

【详解】依据材料可知,汉武帝时期重用许多非儒生出身的官员,这说明汉代治国理念具有一定的开放性,A项正确;汉代没有出现三教合一的趋势,魏晋时期才出现三教合一的趋势,排除B项;汉武帝时期儒家思想成为正统思想,排除C项;汉武帝采纳了董仲舒“罢黜百家,独尊儒术”的思想,“百家争鸣在汉代重新得到恢复”的说法错误,排除D项。故选A项。

6.B

【详解】据题意可知,汉武帝时期划分的十三部州中,以《禹贡》中传说的州名对部分部州命名,由此可知这延续和发展了大一统思想,B项正确;中央集权制度的建立是在秦朝时期,排除A项;设置十三部州并没有使当时的地方行政体制发生异变,排除C项;以《禹贡》中传说的州名对部州进行命名体现的是大一统思想的延续,而非征服四夷实现统一,而且汉武帝时期是统一的,排除D项。故选B项。

7.C

【详解】据题意可知,汉武帝时期将铸币权收归中央,不再允许地方诸侯铸造钱币,这就加强了国家对经济的控制,C项正确;材料反映的是当时中央对经济控制的加强,不能说明商人地位下降和农民赋役负担缓解,更不能说明义利观得到根本改变,排除ABD项。故选C项。

8.B

【详解】根据“规定儿在诸侯国任官者,其地位低于中央官吏,且不得任中央官吏。”“武帝还以诺侯王所献‘酎金’成色不好、斤两不足为由,夺爵削地。”可得出汉武帝加强了对官员的任用控制,以及削弱地方侯王的经济实力,都有利加强中央集权,巩固了大一统的国家,B项正确;这些措施在秦朝并没有,排除A项;引发七国叛乱的是郡国并行制,排除C项;材料涉及的不是监察方面,排除D项。故选B项。

9.A

【详解】汉武帝时期,严助为代表的、品级较低的皇帝亲信出任中朝官员,“与(丞相等)大臣辩论”“大臣数诎”,中朝制衡外朝,体现的是以小御大,以内御外,A项正确;集体决策,集思广益并非材料主旨,排除B项;加强监督在材料中并未体现,排除C项;内重外轻指加强中央对地方的控制即中央集权,与汉武帝利用中朝加强皇权不符,排除D项。故选A项。

10.D

【详解】汉武帝时实行盐铁酒政府专营专卖,又向大商人、高利贷者征收财产税,目的是抑制工商业者,增加政府的财政收入,D项正确;维护小农经济的稳定不是主要目的,排除A项;材料反映了重农抑商政策,这不是汉武帝此举的主要目的,排除B项;材料中的盐铁专卖制度,主要为了加强国家对经济的控制,增加政府的财政收入,排除C项。故选D项。

11.B

【详解】通过阅读表格内容,结合所学知识可知,汉武帝时期,统一货币的重量、形制, 将铸币权收归中央,专令上林三官铸造等措施,强化了国家对统一大市场的管理,B项正确;材料体现的是统一、规范货币,与平抑物价没有直接关系,排除A项;最早在全国范围内统一货币的是秦始皇,排除C项;中央政府统一铸币不会加剧地区间经济的不平衡,排除D项。故选B项。

12.C

【详解】根据所学知识,东汉后期因继位皇帝年幼,只能倚靠外戚,出现外戚专权,所以东汉初期的政策没有贯彻始终,C项正确;东汉后期还是出现了外戚和宦官专政的现象,排除A项;材料所述现象是中央政权的运作问题,与地方豪强地主无关,排除B项;“使东汉陷入了宦官专权局面”宦官专权与外戚干政密切相关,皇帝年幼依赖外戚,长大之后要依靠宦官铲除外戚势力,材料中限制外戚干政的政策并不能导致宦官专权,排除D项。故选C项。

13.(1)制度因素:分封制、宗法制。作用:促使人们大一统思想的初步形成。

(2)体制:专制主义中央集权制度。影响:西汉初年,实行“郡国并行制”,后酿成王国问题;汉武帝为解决王国问题,在政治上,颁布“推恩令”;在思想上,推行“罢黜百家,独尊儒术”,使儒学成为正统。

【解析】(1)根据材料一“ 周灭商后,疆域扩大,已经是一统的多民族国家。因而,人们心中遂有‘普天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣’的大一统思想的初步形成”,并结合所学可知,此时“一统的多民族国家”形成的制度因素是分封制、宗法制。这些制度有利于促使大一统思想的初步形成。

(2)根据材料二“秦朝建立后,秦始皇着手建立新的帝国体制……”,并结合所学可知,“新的帝国体制”指的是专制主义中央集权制度。根据材料二“……这种模式是否能够续下来,在汉

初仍是一个未知数,而当时异姓诸侯王势力的强大更加大了它的不确定性”,并结合所学可知,这种“不确定性”对西汉政治产生的重大影响:西汉初年,实行“郡国并行制”,后酿成了王国问题,对中央构成威胁;汉武帝时期,在政治上颁布“推恩令”解决了王国问题,在思想上,推行“罢黜百家,独尊儒术”,使儒学成为正统。

【同步讲义】高中历史(中外历史纲要上)-第04课《西汉与东汉-统一多民族封建国家的巩固》讲义: 这是一份【同步讲义】高中历史(中外历史纲要上)-第04课《西汉与东汉-统一多民族封建国家的巩固》讲义,文件包含同步讲义高中历史中外历史纲要上-第04课《西汉与东汉-统一多民族封建国家的巩固》讲义学生版docx、同步讲义高中历史中外历史纲要上-第04课《西汉与东汉-统一多民族封建国家的巩固》讲义教师版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共19页, 欢迎下载使用。

高中历史人教统编版(必修)中外历史纲要(上)第19课 辛亥革命巩固练习: 这是一份高中历史人教统编版(必修)中外历史纲要(上)第19课 辛亥革命巩固练习,文件包含第19课+辛亥革命教学课件-2022-2023学年高一历史同步备课系列统编版中外历史纲要上pptx、第19课辛亥革命分层作业解析版docx、第19课辛亥革命分层作业原卷版docx等3份试卷配套教学资源,其中试卷共14页, 欢迎下载使用。

高中第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧同步训练题: 这是一份高中第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧同步训练题,文件包含第17课+国家出路的探索与列强侵略的加剧教学课件-2022-2023学年高一历史同步备课系列中外历史纲要上pptx、第17课国家出路的探索与列强侵略的加剧分层作业解析版docx、第17课国家出路的探索与列强侵略的加剧分层作业原卷版docx等3份试卷配套教学资源,其中试卷共13页, 欢迎下载使用。