初中物理中考复习 第3章 物态变化(解析版)

展开

这是一份初中物理中考复习 第3章 物态变化(解析版),共24页。

中考一轮复习知识点梳理与针对性分层训练

第三章《物态变化》

【知识点1、温度】

一、温度

温度:物体的 冷热 程度。

(1)温度的物理量符号是 t ,常用单位是 摄氏度 ,单位的符号是 ℃ 。

(2)摄氏温度的规定:摄氏度是这样规定的:在 1个 标准大气压下,将纯净的 冰水混合物 的温度定为0 ℃,水沸腾时的温度定为 100 ℃。

(3)注意:“摄氏度”是摄氏温度的单位,“摄氏度”三个字是一个整体,不可省略读成度,也不可分开读,例如37 ℃不可读成37度,也不可读成摄氏37度。

(4)温度的国际单位制:在国际单位制中,温度的单位是 开尔文 ,物理量的符号是 K ,温度的国际单位制又叫做 热力学温度 ,热力学温度与摄氏温度的关系是T=t+273 ℃。

二、温度计

1.温度计

(1)温度计的工作原理:利用液体 热胀冷缩 的性质制成的。

(2)温度计的标度方法:在1个标准大气压下,把冰水混合物的温度规定为0 ℃,把沸水的温度规定为100 ℃,在0 ℃和100 ℃之间,平均分成100等分,每等分代表1 ℃。

2.温度计的使用

(1)一看一清”:观察它的 量程 ;认清它的 分度值 。

(2)“三要”

①温度计的玻璃泡要 全部浸入被测液体中 ,不能碰到容器壁或底;

②温度计的玻璃泡浸入液体后要 稍候一会儿 ,待示数稳定后再读数;

③读数时玻璃泡要 继续留在被测液体中 ,视线与液柱的上表面相平。

三、体温计

体温计用来测量人体温度,能离开人体读数。

(1)体温计的量程:35 ℃--42 ℃,与人体体温变化范围相同,分度值为0.1 ℃。

(2)体温计的构造原理:在玻璃泡和直玻璃管之间有很细的细弯管,当玻璃泡接触人体时,里面的水银受热膨胀挤过细弯管到达直管中,待稳定后离开人体时,水银遇冷收缩,在细弯管处断开,直管中水银不能回流,所以离开人体后的体温计示数仍代表人体温度。

(3)体温计的使用方法:体温计使用前要用力将水银甩回到玻璃泡内,确保每次测量结果能准确地反映当时的温度而不是原来的温度。

【经典例题考查】

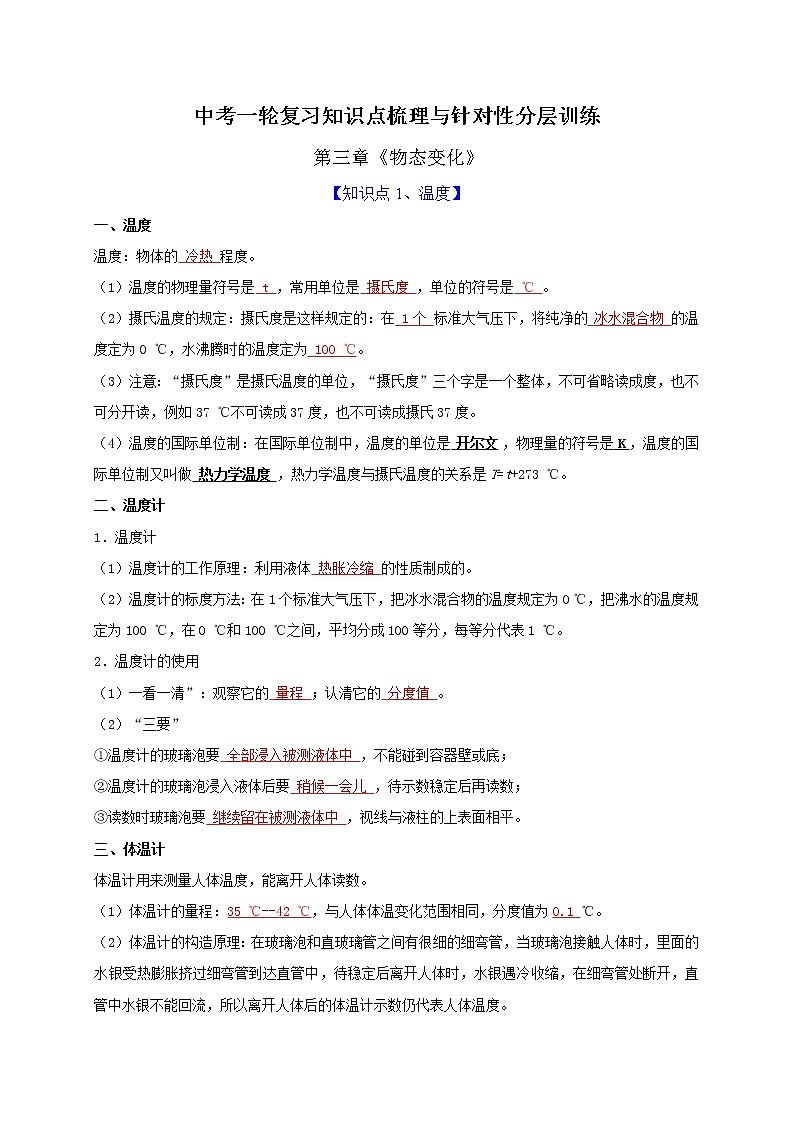

1.在本次疫情中,体温计起到了重要的作用。如图,关于该体温计,下列说法正确的是( )

A.体温计每次使用后必须用沸水消毒

B.体温计读数时不能离开人体

C.此体温计的分度值是 1℃

D.若该体温计没有甩就去测小红的体温,示数显示 38℃,则小红实际体温一定是 38℃

【解析】A、因为标准大气压下水的沸点为100℃,超过了体温计的测量范围,所以体温计不能用沸水消毒,故A错误;

B、由于体温计的特殊结构(有缩口),它是能离开人体读数,故B错误;

C、体温计分度值可以从35﹣36℃之间有10个小格得出,每个小格为0.1℃,分度值为0.1℃,故C错误;

D、由图知此体温计的示数为37.8℃,没甩就去测小红的体温,当体温计中的液柱上升至38℃,所以小红实际的体温等于38℃,故D正确。

【答案】D。

2.有一支刻度不清的温度计,在标准大气压下,将其插入冰水混合物中时液柱的高度为4厘米,插入沸水中时液柱的高度为24厘米。那么,当这支温度计液柱的高度为9厘米时,被测物体的温度为( )

A.20℃ B.25℃ C.36.7℃ D.48℃

【解析】水银柱4厘米时的温度是0°C,24厘米时的温度是100°C。所以1℃对应的水银柱的长度==0.2cm/℃。

在液体中水银柱的长度=9厘米﹣4厘米=5厘米,液体的温度t==25℃。

【答案】B。

3.下列数据中,符合实际情况的是( )

A.人耳听觉的频率范围通常为20﹣20000Hz

B.洗澡水的温度大约为80℃

C.人的正常体温为39℃

D.让人感觉舒适的环境声强级别为80dB﹣90dB

【解析】A、人耳听觉的频率范围通常为20Hz~20000Hz,故A符合实际;

BC、人的正常体温在37℃左右,变化幅度很小;洗澡水的温度比人体温度略高,大约为40℃左右,不可能达到80℃,故BC不符合实际;

D、让人感觉舒适的环境声强级别为30dB~40dB,故D不符合实际。

【答案】A。

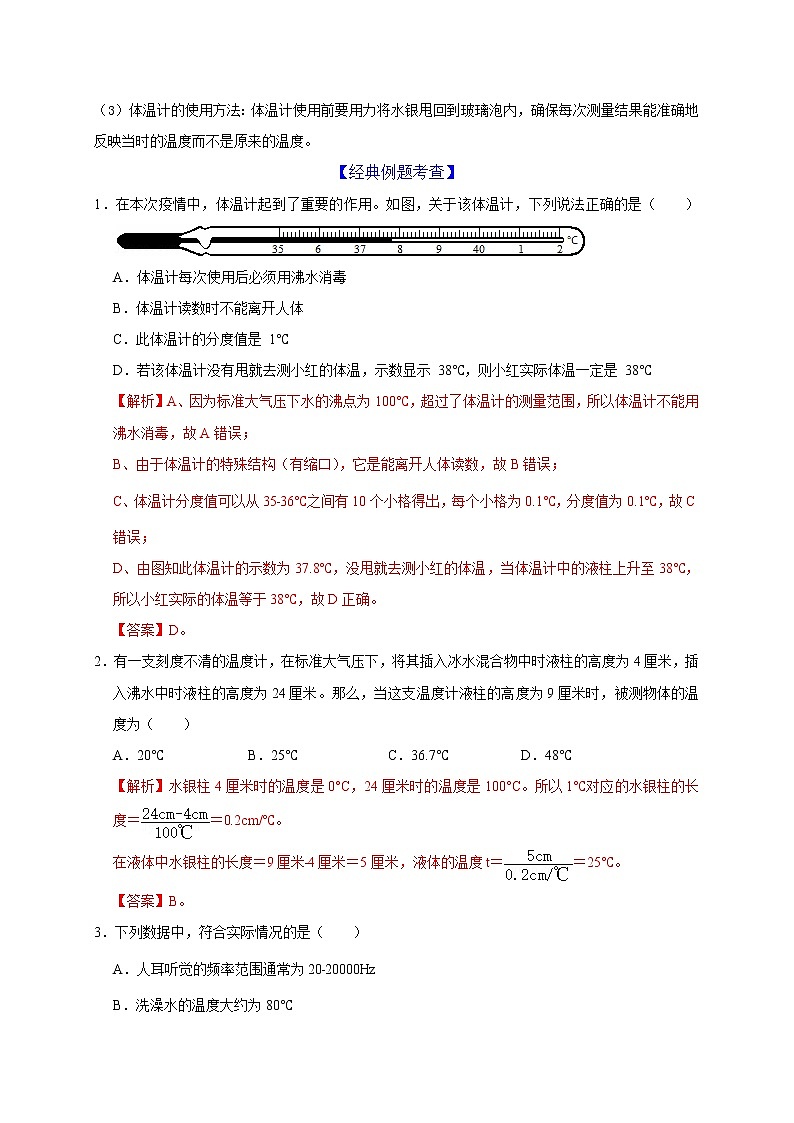

4.实验室常用温度计测量温度是利用了液体的 热胀冷缩 性质。如图甲所示,温度计读数是 ﹣13 ℃。如图乙所示的温度计,瓶中装的是气体,瓶塞不漏气,弯管水平部分有一小段液柱。将此装置放在室内,当周围的温度降低时,液柱将向 左 (选填“左”或“右”)移动。

【解析】实验室常用温度计是利用了液体的热胀冷缩的性质制成的。

图甲中温度计的分度值是1℃,液柱上表面在0℃以下,读数 为﹣13℃。

当周围的温度降低时,瓶内气体就要收缩,所以液柱向左移动。

【答案】热胀冷缩;﹣13;左。

【知识点2、熔化和凝固】

一、物态变化

常见的物质有三种状态:固态、液态、气态。物质可以由一种状态变成另一种状态,这种现象叫做物态变化。

二、熔化和凝固

凝固:物质从 液态 变成 固态 ;

熔化:物质从 固态 变成 液态 。

不同的物质在熔化时,表现出的情况是不一样的。

晶体:熔化时,达到 熔点 ,继续吸热,温度 不变 ,直到由固态全部熔化为液态;

非晶体:熔化时,没有一定不变的温度,在吸热后先变软,再变稀,最后全部变为液态,温度不断升高。

三、熔点和凝固点

晶体和非晶体的重要区别在于晶体熔化时有一定的熔化温度,叫做 熔点 ,而非晶体没有。

凝固是熔化的逆过程。晶体溶液在凝固过程中有一定的凝固温度,叫做 凝固点 。非晶体没有。

同一种物质的熔点和凝固点相同。

四、晶体和非晶体比较

晶体

非晶体

物质举例

海波、冰、食盐、水晶、明矾、萘、各种金属

松香、玻璃、蜡、沥青

熔点和凝固点

有

没有

熔化过程

吸收热量,温度不变

吸收热量,温度升高

凝固过程

放出热量,温度不变

放出热量,温度降低

熔化条件

温度达到熔点,继续吸热

吸收热量

熔化图象

凝固图象

【经典例题考查】

5.在探究固体熔化规律实验中如图甲,试管装有少量碎冰。

(1)甲图采用水浴法加热的好处是: 受热均匀 ,而且碎冰温度上升速度比直接加热 慢 。(选填“快”或“慢”),以便于记录时间。

(2)乙图为冰的熔化图像。由图知,冰是 晶 体,BC段中间某点冰处于 固液共存态 (选填“固态”或“液态”或“固液共存态”),冰完全熔化需要 3 分钟。

(3)冰熔化完后,继续加热在1标准大气压下达到DE段,这段时间内 不能 (选填“能”“不能”)沸腾,这是因为 达到沸点后不能继续吸热 。(1标准大气压下水的沸点是100℃)。

(4)另外小组对海波熔化的实验,绘制了丁图的a图像(海波没有熔化完)。若在刚开始加热的时候增加海波的量,用同样的酒精灯加热,则绘制的图像应是丁图的 c 。(选填“a”“b”“c”“d”)

【解析】(1)水浴法的优点:受热均匀和缓慢加热;

因此,甲图采用水浴法加热的好处是使物体受热均匀,而且碎冰温度上升比直接加热慢,便于记录时间;

(2)由图乙可知,冰在熔化过程中温度保持不变,根据晶体熔化过程中温度保持不变的特点可以判断冰是晶体;

BC段中间某点冰正处在熔化过程中,此时物质中既有水也有冰存在,因此此时处于固液共存态;

由图乙可知,冰从第1min开始熔化,到底4min熔化结束,所以冰完全熔化需要3min;

(3)冰熔化成水后,继续加热在1标准大气压下达到DE段,即温度达到100℃;

试管中的水和烧杯中的水温度都达到了100℃,由于温度相同,试管中的水不能从烧杯的水中吸收热量;

水要沸腾必须满足两个条件:达到沸点,继续吸热,水此时虽然达到了沸点,但由于不能继续吸热,所以不会沸腾;

(4)同种物质,在相同的环境中,熔点是相同;若在刚开始加热的时候增加海波的质量,用同样的酒精灯加热,相同时间内水吸收的热量相同,则加热到熔点时冰吸收的热量多,加热时间长,故绘制的图像应是丁图中c。

【答案】(1)受热均匀;慢;(2)晶;固液共存态;3;(3)不能;达到沸点后不能继续吸热;(4)c。

6.将光滑细嫩的豆腐放入冰箱冰冻,豆腐里的水遇冷 凝固 (填物态变化名称)成冰,体积变大;再将豆腐从冰箱取出,豆腐里的冰 吸收 (选填“吸收”或“放出”)热量, 熔化 (填物态变化名称)成水,就做成了“冻豆腐”。

【解析】水变为冰属于凝固现象;

豆腐中的冰变为水属于熔化现象,熔化过程需要吸收热量。

【答案】凝固;吸收;熔化。

7.有一种特殊的金属固体,在常温下,托在手掌心里就会熔化成液体,并像水银一样在手上流动,如图所示,该金属的熔点 低于 (选填“高于”“低于”或“等于”)人的体温。

【解析】金属固体,在常温下托在手掌心里就会熔化成液体,说明金属的熔点低于人的体温。

【答案】低于。

8.如图所示是人工造雪机工作画面,其工作时不断将水吸入,并持续从前方喷出“白雾”,在“白雾”下方沉积成一层“白雪”,如图所示。造雪机在造雪过程中,水发生的最主要物态变化是( )

A.凝华 B.凝固 C.升华 D.液化

【解析】人工造雪机在造雪时,不断将水吸入,并持续从前方喷出“白雾”(小水珠),在“白雾”下方沉积成一层“白雪”,因此这里的“雪”是由“水”变化而来的,是由液态变为固态的过程,即水发生的物态变化是凝固。

【答案】B。

9.图甲为某物质的凝固图像,从图中可知,以下说法正确的是( )

A.该物质是非晶体

B.第12min时的内能大于第15min时的内能

C.第25min时该物质处于固液混合态

D.将装有冰水混合物的试管放入正在熔化的该物质中(如图乙),则试管内冰的质量将不变

【解析】(1)由图象知,整个过程中温度有下降的趋势,所以是凝固图象;又该物质在凝固过程中温度保持﹣2℃不变,所以是晶体;该物质从10min开始凝固,凝固点为﹣2℃,到20min结束,所以第25min时该物质处于固态,故AC错误;

(2)晶体凝固过程中,尽管温度不变,但是不断放热,内能减小,因此第12min时的内能大于第15min时的内能;故B正确;

(3)冰水混合物的温度是0℃,而该物质的温度是﹣2℃;因此将装有冰水混合物的试管放入正在凝固的该物质中,冰水混合物会向该物质放热,冰水混合物中的水会达到凝固结冰的条件,冰水混合物中的冰会变多,冰的质量将变大,故D错误。

【答案】B。

【知识点3、汽化和液化】

一、汽化

1.概念:物质从 气态 变为 液态 的过程,汽化过程中物质要 吸收 热量。

2.汽化的两种方式:蒸发 和 沸腾

3.蒸发:只是在液体表面发生的汽化现象。蒸发能在任何温度下进行。

蒸发要吸热,所以有制冷作用。

4.影响蒸发快慢的因素有:

①液体的温度;②液体的表面积;③液面上方空气的流动速度。

5.沸腾:在液体内部和表面同时发生的剧烈的汽化现象。沸腾要吸热,且温度保持不变。

二、沸点

1.沸点:各种液体都有确定的沸腾温度,这个温度叫沸点。

2.水在1标准大气压下的沸点是 100 ℃。

3.沸点和大气压的关系:气压越大,沸点越 高

大气压和海拔的关系:海拔越高,气压越 低

例如,在高山上,因为大气压比较低,水的沸点 低于 100 ℃,食物不容易煮熟,这时应该用高压锅。高压锅内的气压较高,沸点要超过100 ℃,食物容易煮熟。

三、液化

1.概念:物质从气态 变为 液态的过程,液化过程中物质要 放出 热量。

2.液化的方法:①降低温度 ② 压缩体积

液化石油气就是在普通温度下,用压缩体积的办法,把石油气液化装在钢罐里的。

常见的液化现象:自然界中的露水、雾的形成,烧开水时冒“白气”,冬天人嘴里呼出“白气”,夏天冰棒周围冒的“白气”,这些“白气”都是空气中的水蒸气遇冷液化形成的小水珠。

【经典例题考查】

10.在“探究水沸腾时温度变化的特点”实验时,两组同学从甲、乙两图所示的实验装置中各选一套来完成实验。

(1)实验时,按照自下而上的顺序组装器材的目的是 使酒精灯外焰加热(使温度计玻璃泡与待测物体充分接触) (写出一条理由即可)。

(2)图丙是实验中某一时刻温度计示数,其读数是 84 ℃。

(3)图丁是两个小组根据各自的实验数据绘制的“温度—时间”的图象,其中图象 a (选填“a”或“b”)是根据乙实验装置的数据绘制的;生活中利用类似的办法煮食物,可以使食物熟的更快,其原因是 气压越大,沸点越高 。

(4)同学们观察到戊图中明显的实验现象时,温度计示数 不变 (选填“变大”“不变”或“变小”),这时气泡内的气体是 水蒸气 (选填“空气”或“水蒸气”)。

【解析】

(1)实验中用酒精灯外焰加热,使温度计玻璃泡与待测物体充分接触,故应按照自下而上的顺序组装器材;

(2)温度计分度值是1℃,其读数为84℃;

(3)根据图像可知,a的沸点高于b的沸点,由于水的沸点与气压的大小有关,气压越大,沸点越高,乙图中烧杯上方加盖,可以增大水上方的气压,增大水的沸点,所以a是根据乙实验装置的数据绘制的;生活中利用类似的办法煮食物,可以使食物熟的更快,其原因是气压越大,沸点越高;

(4)根据图戊可知,气泡在上升的过程中逐渐的变大,所以是沸腾时的现象,水在沸腾的过程中,吸收热量,温度不变;气泡内的气体是由水汽化成的水蒸气。

【答案】(1)使酒精灯外焰加热(使温度计玻璃泡与待测物体充分接触);(2)84;(3)a;气压越大,沸点越高;(4)不变;水蒸气。

11.生活中处处有物理:气体打火机中的丁烷气体是常温下通过 压缩体积 的方法变成液体储存在打火机中的,按下阀门使用时发生的物态变化是 汽化 。小明在浴室中洗澡时,看到浴室内有两根水管,一根水管上有很多水滴,而另外一根水管上却没有水滴,他猜一根是热水管,一根是冷水管,但他又怕烫着而不敢摸,根据所学知识可判断出没有水滴的那根是 热水管 。秋天的早上小明爸爸开着汽车出远门,突然空气中有雾了,往往开到城镇附近的雾比田野里 小 (大/小),城镇与乡村的温度不同,这种效应叫做 热岛效应 (选填“温室效应”或“热岛效应”)。

【解析】

(1)气体打火机中的丁烷气体是通过压缩体积的方法变成液体储存在打火机中的;按下阀门时里面的液体从阀门里变成气体喷出来,发生的是汽化现象;

(2)水蒸气只有遇冷才液化,遇热不会液化,因此浴室中上面有很多水滴的管子,应该是冷水管,则另外一根没有水滴的是热水管;

(3)雾是空气中的水蒸气遇冷液化形成的小水珠,因城镇温度高于乡村的温度,所以城镇附近空气中的水蒸气液化形成的小水珠较少,则车开到城镇附近的雾比田野里要小;

城镇与乡村的温度不同,这种效应叫做热岛效应。

【答案】压缩体积;汽化;热水管;小;热岛效应。

12.在织布厂里,常有干湿泡湿度计,干湿泡湿度计是用两个相同的温度计并列构成的,使用时,其中一个温度计的玻璃泡包着湿布,因为水的 蒸发吸热 缘故,所以包着湿布的温度计的示数要比另一个温度计的示数 低 (高/低),干泡温度计示数为15℃时,表示当时的气温 = (>/=/<)15℃。在相同室温的条件下,两个温度计的示数差值越大,就表明室内空气湿度越 小 (大/小)。

【解析】干湿泡温度计测空气中水蒸气含量的大致原理:干泡温度计放置在空气中,显示的是空气的正常温度;干泡温度计示数为15℃时,表示当时的气温等于15℃;湿泡温度计下端包着湿布,打开湿布后,湿泡上的水分蒸发吸热,因此湿泡温度计的示数比干泡温度计的示数低;

当空气中的水蒸气含量较高时,湿泡温度计上的水分蒸发较慢,温度下降的较少,干湿温度计的示数差较小;反之,当空气中的水蒸气含量较低时,湿泡温度计上的水分蒸发较快,温度下降的较多,两个温度计的示数差较大。

【答案】水蒸发吸热;低;=;小。

13.如图所示,在两只烧杯中分别倒入等量的开水和冰水,过会儿,两杯的壁上都出现了小水珠,小水珠出现在外壁的是 冰水杯 (选填“开水杯”、“冰水杯”或“都有可能”),小水珠的形成需要 放出 热量。

【解析】冰水杯内壁的温度低于室温,杯外空气中的水蒸气遇到温度较低的杯壁液化形成小水珠,所以小水珠出现在外壁的是冰水杯,液化是放热过程。

【答案】冰水杯;放出。

14.如图所示,盛水的容器中有A、B两个完全相同的玻璃杯,A中装有适量的水,B倒扣着放入盛水的容器中。用酒精灯给容器加热,A中的水 能 (选填“能”或“不能”)达到沸点;B中的水 不能 (选填“能”或“不能”)沸腾,原因是加热过程中,B杯中封闭气体的压强变大,B杯中水的沸点 升高 。

【解析】用酒精灯给容器加热过程中,A中的水能从水槽中的水吸收热量达到沸点后,因为杯中的水温与水槽中的水温相同,不能继续吸热,故不能沸腾;

B杯中的水因为汽化,液面的气压增大,沸点升高,高于水槽中水的沸点,所以B杯中的水不能从水槽中的水吸收热量达到沸点。

【答案】能;不能;升高。

15.一壶刚烧开的热茶,正冒着“热气”。一瓶刚从冰箱里拿出来的饮料,周围在冒着“冷气”。对看到的“热气”“冷气”这两种现象,下列说法正确的是( )

A.都是液化现象

B.都是汽化现象

C.“热气”是液化,“冷气”是汽化

D.“热气”是汽化,“冷气”是液化

【解析】烧开的热茶,正冒着“热气”,是壶中喷出的水蒸气遇冷液化成的小水滴;从冰箱拿出一瓶饮料,发现饮料瓶周围在冒着“冷气”。是由于空气中的水蒸气遇到温度低的瓶壁后,液化成小水滴。

【答案】A。

16.关于下列事例,说法正确的是( )

A.苹果长时间放置后表皮干瘪,说明汽化现象只发生在液体的表面

B.将暂时不吃的蔬菜覆盖保鲜膜并放入冰箱冷藏,有利于蔬菜中水分的蒸发

C.水蒸气烫伤比开水烫伤更严重,是因为水蒸气液化时会吸收大量的热

D.在一定的温度下,压缩氢气的体积可以使它液化,作为燃料储存在火箭里

【解析】A、苹果长时间放置后表皮干瘪,这是蒸发现象;蒸发可以在任何温度下进行,它是只在液体表面发生的汽化现象;沸腾也是一种汽化现象,它是在液体的内部和表面同时发生的剧烈的汽化现象,故A错误;

B、将暂时不吃的蔬菜覆盖保鲜膜并放入冰箱冷藏,可以通过减慢液体上方空气的流动和减低温度来减慢蒸发,故B错误;

C、水蒸气液化为同温度的水时,要放出大量的热,所以被水蒸气烫伤比沸水烫伤更严重,故C错误;

D、在一定温度下压缩气体体积可以使气体液化,故D正确。

【答案】D。

【知识点4、升华和凝华】

一、升华和凝华

1.升华

(1)定义:物质由 固态 直接变成 气态 的过程。

(2)特点:升华时要 吸收 热量。

2.凝华

(1)定义:物质由 气态 直接变成 固态 的过程。

(2)特点:凝华时要 放出 热量。

常见的升华现象:碘加热升华、干冰升华用于人工降雨、寒冷冬天冰冻的衣服变干、樟脑球变小、灯丝变细等;

常见的凝华现象:雪和霜的形成、冬天树枝上“雾凇”的形成、冬天窗户内侧形成的“冰花”、从冰箱冷冻室取出的冷冻食品上白色“粉末”的形成等。

二、自然界的水循环

自然界中的水循环是通过物态变化实现的,其基本过程是:地面上的水蒸发形成水蒸气升入空中,遇冷后液化成小水滴或者凝华成小冰晶,形成云。在不同的条件下形成雨、雪、冰雹、雾、霜。降水的一部分吸热后发生汽化和升华,变成水蒸气,升入空中,另一部分重新回到大海、湖泊、河流等,完成循环过程。

【经典例题考查】

17.在探究物态变化的实验中,如图所示:同学们采用了两种不同的方法:一是用酒精灯直接给装有固态碘颗粒的“碘锤”加热,二是用酒精灯加热烧杯中的热水,再用热水利用“水浴法”给装有固态碘颗粒的“碘锤”加热。(碘的熔点是113.5℃,碘的沸点是184.4℃,水的沸点是100℃。)

(1)为了探究固态碘是否由固体直接变成气体,在实验中要仔细观察,观察的要点是在给碘锤加热的过程中观察碘锤内 是否有液态物质出现 。你认为为了使固态碘直接变成气态碘蒸气,应该选择两套装置中的 甲 。(选填“甲”或“乙”)

(2)为了进一步探究此类现象,小明在烧杯中放入适量的温水,然后放入一小块干冰(固态二氧化碳),此时观察到水中有大量气泡产生,同时水面有大量白雾,水中大量的气泡是由 干冰升华 形成的,水面上大量的白雾是由 水蒸气液化 形成的。

【解析】(1)为了探究固态碘是否由固体直接变成气体,在实验中要仔细观察,观察的要点是在给碘锤加热的过程中观察碘锤内是否有液态物质出现。甲装置通过水浴法加热,水的温度不会超过碘的熔点,碘不会发生熔化现象,但能够发生升华现象。

(2)温水中放入一小块干冰(固态二氧化碳),此时观察到水中有大量气泡产生,是干冰发生升华现象,产生大量的二氧化碳气体。同时水面有大量白雾,是空气中的水蒸气遇冷液化形成的小水珠。

【答案】(1)是否有液态物质出现;甲。

(2)干冰升华;水蒸气液化。

18.电影《长津湖》展现了中国人民志愿军在﹣30℃的严冬,在冰天雪地里与美军殊死战斗的英勇事迹。志愿军战士的眉毛和胡子上结满了霜。关于霜的形成的物态变化和吸放热情况,下列说法正确的是( )

A.汽化 吸热 B.液化 放热 C.凝固 放热 D.凝华 放热

【解析】

志愿军战士的眉毛和胡子上结满了霜,是空气中的水蒸气遇冷直接凝华成的小冰晶,是凝华现象,放热,故D正确,ABC错误。

【答案】D。

19.中国古诗词中蕴含了丰富的物理知识,下列说法正确的是( )

A.“月落乌啼霜满天”霜的形成是凝华现象

B.“雾里山疑失,雷鸣雨未休”雾的形成是汽化现象

C.“风雨送春归,飞雪迎春到”雪的形成是升华现象

D.“可怜九月初三夜,露似真珠月似弓”露的形成是熔化现象

【解析】A、“月落乌啼霜满天”﹣﹣霜是空气中的水蒸气遇冷形成的小冰晶,是凝华现象,故A正确;

B、“雾里山疑失,雷鸣雨未休”﹣﹣雾是空气中的水蒸气遇冷形成的小水滴,是液化现象,故B错误;

C、“风雨送春归,飞雪迎春到﹣﹣”雪是空气中的水蒸气遇冷直接形成的,是凝华现象,故C错误;

D、“可怜九月初三夜,露似真珠月似弓”﹣﹣露是空气中的水蒸气遇冷形成的小水滴,是液化现象,故D错误;

【答案】A。

20.气象台2021年1月6日发布了寒潮黄色预警,全国多地市将出现寒潮天气,并伴有雨雪、强降温和大风。小蓉7日早上发现家里窗子玻璃上出现了冰花,这些冰花出现在窗子的 室内一侧 (选填“室内一侧”或“室外一侧”)。

【解析】

天气降温时,室外气温低、室内气温高,室内水蒸气遇冷直接变为小冰晶,附着在窗子玻璃内表面,形成冰花。所以,冰花出现在窗子的室内一侧。

【答案】室内一侧。

21.从冰箱中取出的冻鱼在空气中放置一会儿,冻鱼身上出现一层白霜,又过一段时间冻鱼身上的霜变成了水。此过程经历的物态变化是先 凝华 后 熔化 。

【解析】

刚取出的冻鱼温度很低,空气中的水蒸气遇到冷的冻鱼直接变为固态小冰晶,物质由气态直接变为固态,故该过程的物态变化为凝华;

过一段时间冻鱼身上的霜变成了水,物质由固态变为液态,是熔化过程。

【答案】凝华;熔化。

22.有一种“激光橡皮”照射纸张时,纸上的黑色碳粉会 升华 (填物态变化)成高温碳蒸气,字迹消失;刮风的时候,如果窗子关的不严,留一缝隙,便会听见风的呼啸声,缝隙越细,发出声音的音调会越 高 (选填“高”或“低”)。

【解析】碳粉是固态,碳蒸气是气态,由固态变成气态叫升华;

风声是空气振动发出的声音,缝隙越细,振动频率越高,发出声音的音调就越高。

【答案】升华;高。

23.物理课上,老师设计了这样一个实验:先让学生观察盛有干冰(固态二氧化碳)的容器外壁出现了一层白色粉末的现象,白色粉末的形成属于 凝华 (填物态变化名称)现象。接着学生用镊子夹取一块干冰放入装有20℃水的烧杯中,令人惊讶的现象出现了:水立即剧烈“沸腾”起来,内部有大量气泡产生,水面上方出现大量“白气”,这些“白气”是 小水滴 。水中的气泡内部主要是 二氧化碳气体 ,此时水的温度 小于 20℃(选填“大于”、“小于”或“等于”)。

【解析】

干冰在常温下会发生升华现象,升华过程吸收热量,所以空气中水蒸气遇到盛有干冰(固态二氧化碳)的容器外壁会发生凝华现象,出现了一层白色粉末;

接着学生用镊子夹取一块干冰放入装有20℃水的烧杯中,出现的白气是小水滴,因为干冰升华时吸热,水面上方的水蒸气遇冷液化为小水滴;水中的气泡内部主要是干冰升华后的二氧化碳气体;由于干冰升华吸热,所以水温会降低,低于20℃。

【答案】凝华;小水滴;二氧化碳气体;小于。

24.如图是大自然中水循环的示意图,江、河、湖、海以及大地表面层中的水不断 吸收 (选填“吸收”或“放出”)热量, 汽化 成水蒸气。当含有很多水蒸气的空气升入高空时,水蒸气遇冷 液化 成小水滴或 凝华 成小冰晶,这就形成了云,云中小水滴和小冰晶越来越大,就会下落。在下落过程中,小冰晶又 熔化 成了小水滴,与原来的水滴一起落到地面,就形成了雨(后四空填物态变化的名称)。

【解析】江、河、湖、海以及大地表面层中的水不断吸收热量,发生汽化变成水蒸气,水蒸气在高空中遇冷液化成小水滴或凝华成小冰晶,形成了云;云中小水滴和小冰晶越来越大,就会下落。在下落过程中,小冰晶又熔化小水滴,变成雨。

【答案】吸收;汽化;液化;凝华;熔化。

【精选真题演练】

25.中国科兴疫苗需保存在低于8℃的环境中。夏季,运输过程中为监测疫苗温度是否超标,应在冷藏箱内放置图中所示的温度计 乙 。在接收点,为正确读数,验收人员 不能 (能/不能)把温度计从冷藏箱中取出读数,温度计示数如图所示,表明疫苗 安全 (安全/不安全)。

【解析】

(1)由题可知疫苗需保存在低于8℃的环境中,即保存环境温度最高为8℃。甲温度计是普通温度计,乙温度计的构造类似于体温计;根据温度计的构造特点,温度升高后水银柱升高,不会再降下去,可以测定最高温度,故应在冷藏箱内放置温度计乙。

(2)乙温度计可以离开被测物体读数,但外界温度高,温度计示数会升高,故验收人员不能把温度计从冷藏箱中取出读数。

(3)由图乙可知:温度计的分度值为1℃,示数为5℃。根据疫苗存放要求需保存在低于8℃的环境中,表明疫苗安全。

【答案】乙;不能;安全。

26.某同学自制了一个空调电扇,先将空可乐瓶的瓶盖旋紧,去掉瓶底,开口朝上,倒入适量的冰水混合物,再将其固定在电扇的后而,打开电扇就能感受到凉风,感到凉爽的原因很多,其中之一是瓶里的冰熔化 吸热 ,使周围空气温度降低;其中之二是空气流动加快,瓶里的水蒸发 加快 (选填“加快”或“减慢”),使空气温度降低得更多。

【解析】瓶里的冰熔化时会吸收热量,使周围空气温度降低;

空气流动加快,瓶里的水蒸发变快,能吸收更多的热量,使空气温度降低得更多。

【答案】吸热;加快。

27.端午节时很多人家会煮粽子。煮粽子的水在沸腾过程中温度 不变 ;打开锅盖取粽子时要注意防烫伤,因为水蒸气液化 放热 (选填“吸热”或“放热”);剩下的粽子放入冰箱冷冻后再取出时,粽子表面有一层白霜,这是 凝华 现象(填物态变化名称)。

【解析】

(1)煮粽子的水在沸腾过程中,吸收热量,温度保持不变;

(2)打开锅盖取粽子时,锅内的水蒸气遇冷液化形成小水珠,同时向外界放出热量使外界温度升高;

(3)粽子放入冰箱冷冻后再取出时,空气中的水蒸气遇冷从气态直接变为固态的霜,是凝华现象。

【答案】不变;放热;凝华。

28.下列对谚语中有关物态变化的分析正确的是( )

A.“雷打立春节,惊蛰雨不歇”——雨的形成是升华现象

B.“钩钩云消散,晴天多干旱”——云的形成是汽化现象

C.“春分前后怕春霜,一见春霜麦苗伤”——霜的形成是凝华现象

D.“今冬麦盖三层被,来年枕着馒头睡”——雪的形成是液化现象

【解析】A、“雷打立春节,惊蛰雨不歇”,雨的形成是由于高空的水蒸气遇冷液化形成的,故A错误;

B、“钩钩云消散,晴天多干旱”,云是高空的水蒸气遇冷液化形成的小水滴或凝华形成的小冰晶组成的,故B错误;

C、“春分前后怕春霜,一见春霜麦苗伤”,霜是空气中的水蒸气遇冷凝华形成的小冰晶,故C正确;

D、“今冬麦盖三层被,来年枕着馒头睡”,雪是由空气中的水蒸气遇冷凝华形成的小冰晶,故D错误。

【答案】C。

29.水是生命之源,其存在的方式与状态随环境和气候经常发生变化,且循环往复。以下关于水的物态变化及吸放热,解释正确的是( )

A.阳光普照海洋,海水吸热升华形成水蒸气

B.水蒸气上升到高空,与冷空气接触,液化形成小水滴悬浮在高空形成云

C.小水滴遇到更寒冷的气流,凝华形成小冰珠,最后可能形成冰雹降落地面

D.冬天,水蒸气在寒冷的高空急剧降温凝固成小冰晶,以雪花形式落回地面

【解析】A、海水吸热,会汽化形成水蒸气,故A错误;

B、水蒸气与冷空气接触,水蒸气遇冷会液化成小水滴,悬浮在高空形成云,故B正确;

C、小水滴遇到更冷的气流,会凝固成小冰晶,可能形成冰雹降落地面,故C错误;

D、冬天,水蒸气在寒冷的高空急剧降温凝华成小冰晶,以雪花形式落回地面,故D错误。

【答案】B。

30.以下对中华古诗中有关物态变化的分析,正确的是( )

A.“僧舍清凉竹树新,初经一雨洗诸尘”雨的形成是汽化现象,需要放热

B.“炎炎暑退茅斋静,阶下丛莎有露光”露的形成是液化现象,需要吸热

C.“荷尽已无擎雨盖,菊残犹有傲霜枝”霜的形成是凝华现象,需要放热

D.“风吹雪片似花落,月照冰文如镜破”雪的形成是凝固现象,需要吸热

【解析】A、雨是空气中的水蒸气遇冷凝华形成小冰晶或液化成小水滴,小冰晶在下落的过程中遇到暖气流及与空气摩擦生热,再熔化成水滴落下来,故A错误;

B、露是空气中的水蒸气遇冷液化为液态的小水滴,附着在植被表面,此过程放热,故B错误;

C、霜是空气中的水蒸气遇冷凝华为固体的冰晶,附着在建筑物或植被表面,此过程中放热,故C正确;

D、雪是空气中的水蒸气遇冷凝华为固态的冰晶,此过程中放热,故D错误。

【答案】C。

31.小雨同学“五一节”期间借助厨房的简易器材完成了一项实践性作业:自制霜。如图所示,她将冰块放于易拉罐中,并加入适量的盐,用筷子搅拌,放在一铺有湿抹布的桌面上,过一段时间后小雨发现在易拉罐的下端有白色的霜出现,拿起易拉罐时发现湿抹布和易拉罐的底部粘在一起了。小雨对实验现象进行了分析,其中分析错误的一项是( )

A.易拉罐中的冰加入盐后极易熔化,熔化过程吸收热量

B.湿抹布和易拉罐的底部粘在一起是因为水遇冷凝固形成冰

C.易拉罐下端的霜是空气中的水蒸气遇冷凝华形成的,凝华过程要吸收热量

D.夏天从冰箱里拿出的冻肉放置在空气中,一会儿表面上结了一层霜,这层霜和实验中易拉罐下端形成的霜成因相同

【解析】A.冰水混合物的温度为0℃,加入盐后,熔点降低,即低于0℃,极易熔化。熔化吸收热量,故A正确;

B.湿抹布和易拉罐的底部粘在一起是因为湿抹布中的水遇冷凝固形成冰,故B正确;

C.易拉罐下端的霜是空气中的水蒸气遇冷凝华形成的,凝华放出热量,故C错误;

D.夏天从冰箱里拿出的冻肉放置在空气中,一会儿表面上结了一层霜,是空气中的水蒸气凝华形成的,故D正确。

【答案】C。

32.缺电地方的人们发明了一种陶制的罐中罐“冰箱”,内外罐之间填有沙子,如图,盛夏季节里,有利于给“冰箱”中食物降温的做法是( )

A.换用铁质材料制作内外罐

B.经常给两罐间的沙子浇水

C.把“冰箱”放在密闭房间内

D.把“冰箱”放在湿热环境中

【解析】A、铁的导热能力更强,不利用罐内温度的保持,不合题意;

B、经常给两罐间的沙子浇水,使水分充足促进水的蒸发,符合题意;

C、把“冰箱”放在密闭房间内,抑制了空气流通,不利于水的蒸发,不合题意;

D、把“冰箱”放在湿热环境中,空气潮湿、闷热,不利于水的蒸发,不合题意。

【答案】B。

33.下列物理现象及原因分析错误的是( )

A.寒冬河水结冰是升华现象

B.湿衣服被太阳晒干是汽化现象

C.抗疫值班医护人员眼罩的镜片常常模糊不清,是水蒸气液化形成的

D.冬天玻璃上会出现冰花,这是凝华现象

【解析】A、寒冬河水结冰,由液态变为固态,是凝固,故A错误;

B、湿衣服被太阳晒干,水由液态变为气态,是汽化,故B正确;

C、玻璃片常常模糊不清,这是水蒸气遇冷液化形成的,故C正确;

D、玻璃窗上会出现冰花,冰花是由空气中的水蒸气凝华形成的小冰晶,是凝华现象,故D正确;

【答案】A。

34.淡水资源缺乏已是一个世界性的普遍现象,利用太阳能、海水等资源获得淡水具有重要的战略意义。如图为小明设计的太阳能海水淡化器,在海水淡化过程中发生的物态变化是( )

A.先升华后液化 B.先汽化后液化

C.先汽化后凝华 D.先液化后汽化

【解析】容器中的海水从周围吸热后,由液态变为气态,即发生了汽化现象;水蒸气在塑料罩内壁遇冷形成小水珠,气态又变为液态,即发生了液化现象。

【答案】B。

35.在学校组织的物理知识情景剧中,甲、乙、丙、丁四位同学分别扮演霜、雾、冰、水蒸气,他们的台词正确的是( )

A.甲:我是由水凝华而来,期间需要吸热

B.乙:我是由水汽化而来,期间需要放热

C.丙:我是由水凝固而来,期间需要吸热

D.丁:我既可以变成甲,也可以变成乙,期间均需要放热

【解析】A、霜是空气中的水蒸气遇冷凝华而来的,凝华放热,故A错误;

B、雾是空气中的水蒸气遇冷液化而来的,液化放热,故B错误;

C、冰是水凝固而来的,凝固放热,故C错误;

D、水蒸气可以直接凝华为霜,也可以液化为雾,凝华和液化都放热,故D正确。

【答案】D。

36.“做中学”是一种重要的学习方法。在学习沸腾知识时,小雨做了如下实验:水沸腾后把烧瓶从火焰上拿开,水会停止沸腾。迅速塞紧瓶塞,把烧瓶倒置并向瓶底浇冷水,如图所示。烧瓶内的水重新沸腾,此过程中烧瓶内水蒸气遇冷 液化 (填物态变化名称),气压减小,水的沸点 降低 。

【解析】水沸腾后把烧瓶从火焰上拿开,水不能继续吸收热量,水会停止沸腾,迅速塞上瓶塞,把烧瓶倒置并向瓶底浇冷水,烧瓶内的水蒸气遇冷的烧瓶壁液化变成小水珠,瓶内的气压减小,水的沸点降低,烧瓶内的水再次沸腾。

【答案】液化;降低。

37.用所学的物理知识解释生活中的现象是同学们应该具备的学科素养,俊杰同学对物态变化中四种现象的下列阐述,其中错误的是( )

A.在长时间佩戴口罩后,其内侧会逐渐出现小水珠,这是水蒸气液化形成的

B.“门尽冷霜能醒骨,窗临残照好读书”这句诗中的“霜”是凝华形成的

C.夏天吃冰棒时偶尔会有冰棒粘嘴唇的现象。“粘”是因为发生了凝固现象

D.舞台上喷洒干冰后雾气缥缈,仿佛置身于人间仙境,“雾气”属于升华现象

【解析】A、在长时间佩戴口罩后,内侧会蒙上一层小水珠,这是水蒸气遇冷液化而成的,故A正确;

B、“霜”是水蒸气直接变为固态的小冰晶形成的,属于凝华现象,故B正确;

C、夏天吃冰棒时偶尔会有冰棒粘嘴唇的现象,是嘴唇上的水遇冷凝固成冰,这是凝固现象,故C正确;

C、“雾气”由水蒸气变为液态的小水滴,属于液化现象,故D错误。

【答案】D。

38.如图甲是探究“水沸腾时温度变化特点”的实验装置。

液体

酒精

水银

凝固点

﹣117℃

﹣39℃

沸点

78℃

357℃

(1)某时刻,温度计示数如图乙,温度是 89 ℃。

(2)根据实验数据,作出了水温随时间变化的图像,如图丙中的a图线。由a图线可知,水沸腾时温度变化的特点是:持续吸热,温度 保持不变 。

(3)另一位同学使用相同装置,仅将水的质量减少,其他条件不变,根据实验数据作出水温随时间变化的图像可能是 。

A.a图线

B.b图线

C.c图线

D.d图线

(4)结合图表丁,分析本实验中应选用 水银 液体温度计。

【解析】

(1)该温度计的分度值为1℃,此时温度计的示数为89℃;

(2)由图可知,此时水沸点为98℃,水在沸腾过程中,持续吸热,温度保持不变;

(3)其它条件不变,减少水的质量,从开始加热到沸腾的时间会缩短,但是水的沸点不变,图象b符合题意,故选B;

(4)在标准大气压下,沸水的温度是100℃,酒精的沸点是78℃,水银的沸点是357℃,水银的沸点高于沸水的温度,所以测沸水的温度要选水银温度计。

【答案】(1)89;(2)保持不变;(3)B;(4)水银。

39.在“观察水的沸腾”实验中:

(1)实验室提供了一块比烧杯口稍大的圆形硬纸板,甲、乙两名同学分别在硬纸板上剪出小孔,以便将温度计通过小孔插入烧杯内的水中。如图所示,剪裁合适的是 甲 ,理由是 乙同学剪裁的孔会让温度计玻璃泡碰到烧杯壁 。

(2)在烧杯中倒入约80℃的水,提高了水的初温,从而 缩短加热至沸腾的时间 。水沸腾后持续加热几分钟并继续测温,会发现 温度保持不变 。

(3)如图所示,水沸腾后,甲同学移走酒精灯,继续观察;乙同学继续加热,观察烧杯中的水和试管中的水。他们的目的都是探究 水沸腾时是否需要持续吸热 。

【解析】(1)乙同学在纸板边缘剪孔,放入温度计后,温度计的玻璃泡会接触到烧杯侧壁,从而导致测量温度不准确,故剪裁合适的是甲同学;(2)提高水的初温,从而缩短了加热至沸腾的时间;水沸腾后持续加热并继续测温,会发现温度保持不变;(3)甲同学移走酒精灯,水无法持续吸热,沸腾停止,而乙同学继续加热,烧杯中的水持续吸热,能继续沸腾,但试管内水的温度始终和烧杯内水的温度相同,没有温度差,无法热传递,因此试管内的水无法持续吸热,故不沸腾,因此他们的目的都是探究水沸腾时是否需要持续吸热。

【答案】(1)甲;乙同学剪裁的孔会让温度计玻璃泡碰到烧杯壁;(2)缩短加热至沸腾的时间;温度保持不变; (3)水沸腾时是否需要持续吸热

40.图甲是小明“探究冰熔化时温度变化规律”的装置,请回答下列问题:

(1)某时刻试管中温度计的示数如图乙所示是 ﹣4 ℃。

(2)把装有碎冰块的试管放到装有水的大烧杯中加热,主要目的是使碎冰块 受热均匀 。

(3)图丙是小明根据实验数据绘制的冰的温度随时间变化的图像。由此可知冰是 晶体 (选填“晶体”或“非晶体”);在第6min时,试管内的物质处于 固液共存态 (选填“固态”、“液态”或“固液共存态”)。

(4)小明又继续加热一段时间,观察到 烧杯 (选填“试管”、“烧杯”或“试管和烧杯”)中的水发生了沸腾现象,温度计的示数不再发生变化。

【解析】(1)如图乙所示温度计的示数是﹣4℃。

(2)把装有碎冰块的试管放到装有水的大烧杯中加热,此方法称为水浴法,主要目的是使碎冰块受热均匀。

(3)图丙是小明根据实验数据绘制的冰的温度随时间变化的图像,在第4min到第10min,物质吸热温度保持不变,由此可知冰是晶体。在第6min时,试管内的物质处于固液共存态。

(4)小明又继续加热一段时间,观察到烧杯内的水会沸腾,但试管内的水不会沸腾,因为试管内的水可以达到沸点,但不能继续吸热,所以只有烧杯内的水沸腾。

【答案】(1)﹣4;(2)受热均匀;(3)晶体;固液共存态;(4)烧杯。

相关试卷

这是一份初中物理中考复习 专题39 物态变化情景问题(解析版),共9页。试卷主要包含了下列现象形成过程中,吸收热量是等内容,欢迎下载使用。

这是一份初中物理中考复习 专题24 物态变化问题(解析版),共14页。试卷主要包含了熔化,凝固,汽化,液化,升华,凝华,下列措施中,能使蒸发减慢的是等内容,欢迎下载使用。

这是一份初中物理中考复习 专题04 温度 物态变化(解析版),共93页。试卷主要包含了选择题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。