初中物理中考复习 第13章内能(解析版)

展开

这是一份初中物理中考复习 第13章内能(解析版),共26页。

中考一轮复习知识点梳理与针对性分层训练

第13章《内能》

【知识点1、分子热运动】

一、物质的构成

常见的物质是由极其微小的粒子——分子、原子构成的。

☆人们通常用10-10m为单位来量度分子。电子显微镜可以帮助我们观察到分子。

二、分子的热运动

1.不同的物质在互相接触时彼此进入对方的现象,叫扩散现象。

2.扩散现象可以发生在固体、液体、气体之间。

3.由于分子的运动跟温度有关,温度越高,分子运动越剧烈。

所以这种无规则运动叫分子的热运动。

4.扩散现象等大量事实表明:☆

(1)分子不停地做无规则运动分子间有间隙。

(2)分子间有间隙。

三、分子间的作用力

1.分子之间的引力使得固体、液体分子不至于散开,因而固体和液体能保持一定的体积。

2.压缩固体和液体很困难,是因为分子之间还存在着斥力。

3.分子间既有引力又有斥力。

当分子之间的距离变小时,作用力表现为斥力;

当分子之间的距离变大时,作用力又表现为引力。

如果分子之间的距离过大,作用力变得十分微弱,可以忽略。

4.分子间距决定了分子间的作用力,从而决定了固体、液体和气体的特征。

【经典例题考查】

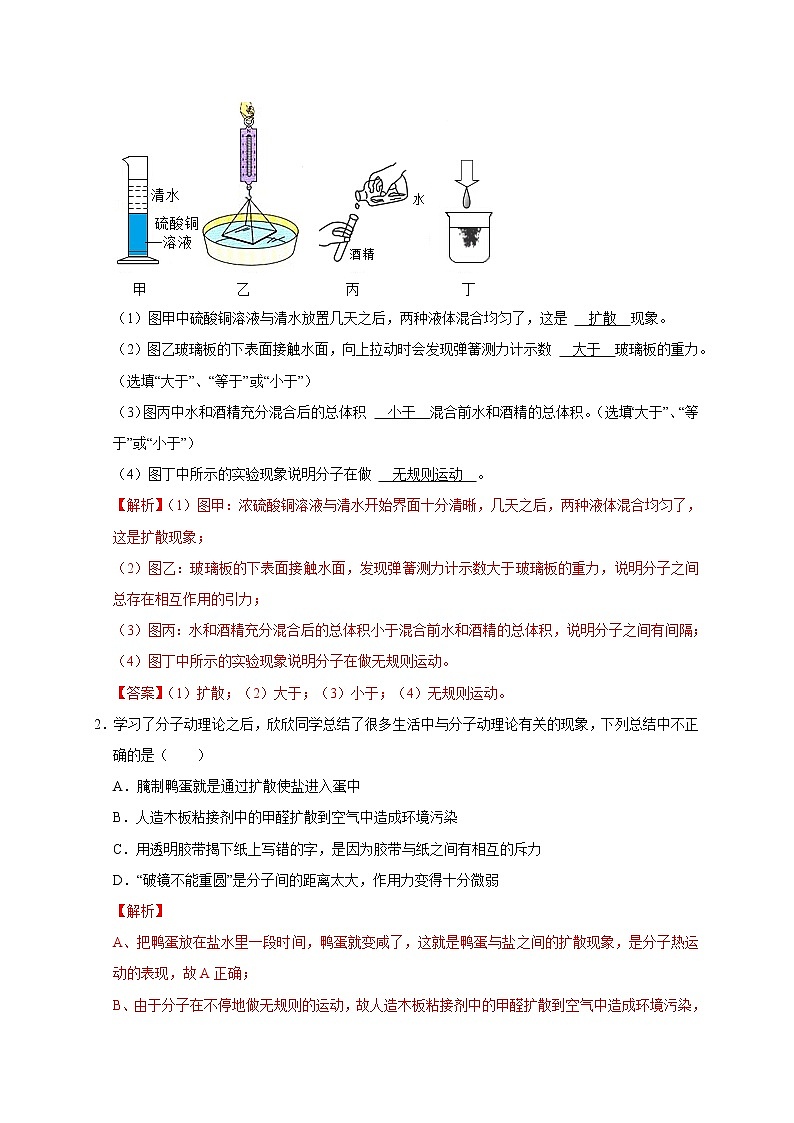

1.如图所示,是我们学习分子动理论时做过的一些实验。

(1)图甲中硫酸铜溶液与清水放置几天之后,两种液体混合均匀了,这是 扩散 现象。

(2)图乙玻璃板的下表面接触水面,向上拉动时会发现弹簧测力计示数 大于 玻璃板的重力。(选填“大于”、“等于”或“小于”)

(3)图丙中水和酒精充分混合后的总体积 小于 混合前水和酒精的总体积。(选填“大于”、“等于”或“小于”)

(4)图丁中所示的实验现象说明分子在做 无规则运动 。

【解析】(1)图甲:浓硫酸铜溶液与清水开始界面十分清晰,几天之后,两种液体混合均匀了,这是扩散现象;

(2)图乙:玻璃板的下表面接触水面,发现弹簧测力计示数大于玻璃板的重力,说明分子之间总存在相互作用的引力;

(3)图丙:水和酒精充分混合后的总体积小于混合前水和酒精的总体积,说明分子之间有间隔;

(4)图丁中所示的实验现象说明分子在做无规则运动。

【答案】(1)扩散;(2)大于;(3)小于;(4)无规则运动。

2.学习了分子动理论之后,欣欣同学总结了很多生活中与分子动理论有关的现象,下列总结中不正确的是( )

A.腌制鸭蛋就是通过扩散使盐进入蛋中

B.人造木板粘接剂中的甲醛扩散到空气中造成环境污染

C.用透明胶带揭下纸上写错的字,是因为胶带与纸之间有相互的斥力

D.“破镜不能重圆”是分子间的距离太大,作用力变得十分微弱

【解析】

A、把鸭蛋放在盐水里一段时间,鸭蛋就变咸了,这就是鸭蛋与盐之间的扩散现象,是分子热运动的表现,故A正确;

B、由于分子在不停地做无规则的运动,故人造木板粘接剂中的甲醛扩散到空气中造成环境污染,故B正确;

C、用透明胶带揭下纸上写错的字,是因为胶带与纸之间有相互的引力,故C错误;

D、当分子间的距离大于分子直径的10倍时,分子间的作用力就变得十分微弱了,“破镜不能重圆”就是分子间的距离太大,作用力变得十分微弱的缘故,故D正确。

【答案】C。

3.夏季来临,瓶装水迎来销售旺季,大量废弃的塑料瓶污染环境。三位英国大学生用海藻提取物制成可食用薄膜,将水封装在薄膜中做成“水球”——Ooho,可直接吞服解渴,如图所示。图中薄膜没有破裂是因为( )

A.薄膜的分子间有引力 B.薄膜的分子间有斥力

C.薄膜的分子静止不动 D.薄膜的分子间没有空隙

【解析】AB、当分子距离很小时,分子间作用力表现为斥力;当分子间距离稍大时,分子间作用力表现为引力,图中薄膜没有破裂是因为分子间有引力,所以A正确,B错误;

CD、物质是由大量分子、原子组成的,分子间有空隙,分子永不停息的做无规则运动,故CD错误。

【答案】A。

4.阴霾天气中,PM2.5(直径不大于2.5微米的颗粒物)含量较高,大气中PM2.5的运动属于 机械运动 (填“机械运动”或“分子热运动”)。古诗“花气袭人知骤暖”的意思是,从花的芳香气味变浓可以知道周围的气温突然升高。闻到花香,这属于 扩散 现象。

【解析】大气中PM2.5的运动是固体颗粒的运动,属于机械运动;

人们能闻到花香,就是花香分子不停地做无规则运动,属于扩散现象。

【答案】机械运动;扩散。

5.新冠疫情尚未结束,防控决不能掉以轻心,每个人都要有自我防控意识.如图是在电子显微镜下观察新型冠状病毒的照片.该病毒一般呈球形,直径在75~160nm之间,主要通过飞沫传播,下列说法正确的是( )

A.病毒分子也可以用肉眼直接看到

B.温度越高,构成新型冠状病毒的分子无规则运动越剧烈

C.新型冠状病毒随飞沫传播是一种分子运动

D.健康人佩戴口罩可防止感染,是因为口罩材料的分子之间没有空隙

【解析】A、由于病毒分子的体积很小,只有借助电子显微镜才能看到,故A错误;

B、温度越高,构成新型冠状病毒的分子无规则运动越剧烈,故B正确;

C、分子很小,直接用肉眼看不到,飞沫是肉眼可以看到的;所以新冠病毒随飞沬传播是机械运动,不是分子的运动,故C错误;

D、由分子热运动可知分子之间存在间隙,所以口罩材料分子之间也有空隙,故D错误。

【答案】B。

【知识点2、内能】

一、内能

1.物体的内能

构成物体的分子,其热运动的动能与分子势能的总和,叫做物体的内能。

内能的单位是焦耳(J),各种形式能量的单位都是焦耳。

2.一切物体,不论温度高低,皆有内能。

3.物体温度降低时内能减少,温度升高时内能增加。

4.影响物体内能大小的因素:温度、质量、状态

二、物体内能的改变

1.热传递可以改变物体的内能。在热传递过程中,传递能量的多少叫做热量。

2.做功也可以改变物体的内能。

☆气体对外做功,温度降低,内能减小;

☆外界对气体做功,温度升高,内能增加(均不与外界发生热传递)

【经典例题考查】

6.关于物体的内能,下列说法中正确的是( )

A.0℃的冰熔化成0℃的水内能不变

B.物体的内能增加,可能是从外界吸收了热量

C.汽油机的压缩冲程是把内能转化为机械能

D.热量总是从内能大的物体向内能小的物体转移

【解析】

A、冰熔化成水时要吸热,所以0℃的冰熔化成0℃的水,温度虽然不变,但内能增加,故A错误;

B、物体内能增加,可能是从外界吸收了热量,也可能是外界物体对它做了功,故B正确;

C、汽油机的压缩冲程中,将机械能转化为内能,故C错误;

D、热量是从高温物体向低温物体传递或从一个物体的高温部分向低温部分传递,内能大的物体温度不一定高,故D错误。

【答案】B。

7.爆米花是将玉米放入铁锅内,加热边翻动一段时间后,“砰”的一声变成玉米花。下列说法正确的是( )

A.玉米粒主要通过翻动铁锅对其做功,使其内能增加

B.玉米粒内水分受热膨胀对粒壳做功爆开,内能不变

C.玉米粒主要通过与铁锅间的热传递,使其内能增加

D.玉米粒内水分受热膨胀对粒壳做功爆开,内能增加

【解析】A、玉米爆开前通过热传递增加内能,不是做功改变内能,不符合题意;

B、玉米内的水蒸气膨胀对外做功,内能会减少,不符合题意;

C、玉米爆开前通过热传递增加内能,符合题意;

D、玉米膨胀对外做功,玉米粒内能会减少,不符合题意。

【答案】C。

8.下列说法中正确的是( )

A.物体的温度升高,一定吸收热量

B.物体吸收了热量,它的温度一定升高

C.温度高的物体含有的热量一定多

D.物体的温度升高,他的内能一定会增加

【解析】A、物体温度升高,可能吸收了热量,也可能是外界对它做了功,故A错误;

B、物体吸收了热量,内能一定增加,但是温度不一定升高,例如晶体的熔化过程,故B错误;

C、热量不是状态量,不能说含有或者具有热量,故C错误;

D、物体的温度升高,它的内能一定增加,故D正确。

【答案】D。

9.如图所示,在气缸A中密封有被压缩的空气,B是一种被销钉K锁住的活塞,C是一个温度计。若活塞与气缸壁间没有摩擦,且气缸不与外界发生热传递。当把销钉拔出后,温度计的示数 降低 (选填“升高”、“不变”或“降低”)。

【解析】当拔去销钉后,气缸内的空气膨胀推动活塞向右运动;气体对活塞做功,将内能转化为机械能,气体的内能减少,温度降低,导致了温度计的示数下降。

【答案】降低。

10.下列实例中,属于做功改变物体内能的是 DEG 。

A.晒太阳时,身体变暖和

B.饮料加入冰块,饮料温度降低

C.食品放入冰箱内,温度降低

D.两手互相摩擦,双手温度升高

E.将冰块在地面上摩擦,冰块熔化

F.用炉灶煲汤,汤温度升高

G.锯条锯断钢筋,锯条发热

H.热水袋捂手,手变暖和

【解析】A、晒太阳时,人体从太阳光中吸收热量,温度升高,属于热传递改变物体内能,故A不符合题意;

B、饮料中加入冰块,饮料放出热量,内能减小,温度降低,属于热传递改变物体内能,故B不符合题意;

C、食品放入冰箱内,食品放出热量,内能减小,温度降低,属于热传递改变物体内能,故C不符合题意;

D、两手互相摩擦时,手克服摩擦做功,机械能转化为内能,使手的温度升高,属于做功改变物体内能,故D符合题意;

E、将冰块在地面上摩擦时,克服摩擦做功,机械能转化为内能,使冰的温度升高,属于做功改变物体内能,故E符合题意;

F、用炉灶煲汤时,汤从炉火中吸收热量,温度升高,属于热传递改变物体内能,故F不符合题意;

G、锯条锯断钢筋时,克服摩擦做功,机械能转化为内能,使锯条的温度升高,属于做功改变物体内能,故G符合题意;

H、用热水袋捂手时,手吸收热量,温度升高,属于热传递改变物体内能,故H不符合题意。

【答案】DEG。

11.改变物体内能的方法只有做功和热传递,图是用针筒对密闭容器内空气做功的示意图,针筒初始状态及温度计示数如图甲所示,小明在第一次实验中缓慢下压活塞,针筒末状态及温度计示数如图乙所示,小明在第二次实验中迅速下压活塞,针筒末状态及温度计示数如图丙所示,已知两次实验中,活塞均对针筒内空气做功(针筒内空气分子势能变化忽略不计),则从甲到乙的过程中,筒内空气( )

A.内能一定增大 B.内能一定减小

C.一定向外界放热 D.一定向外界吸热

【解析】AB、从甲图到乙图的过程中,质量不变、温度不变,但是气体体积变小,分子势能发生改变,内能变大,在做功增加内能的同时,筒内空气向外界放热,所以温度不变,故ABD错误,C正确。

【答案】C。

【知识点3、比热容】

一、比热容

1.定义:一定质量的某种物质,在温度升高(或降低)时吸收(或放出)的热量与它的质量和温度变化量乘积之比,叫做这种物质的比热容。

2.物理意义:表示物体吸热或放热能力的物理量。

3.比热容是物质的一种特性。物质的比热容大小与物质的种类、状态有关,与质量、体积、温度、密度、吸热或放热、形状等无关。

二、实验探究:比较不同物质的吸热能力

1. 科学方法:

控制变量法和转换法法(以加热时间的多少来表示吸收热量的多少)。

2.除了图中的器材还需要停表。

3.实验时应当在杯内分别装入质量相等的水和煤油。

4.根据实验数据画出的图像可知c甲

相关试卷

这是一份初中物理中考复习 专题16 内能的利用及热学综合(解析版),共4页。试卷主要包含了填空题等内容,欢迎下载使用。

这是一份初中物理中考复习 专题15 内能(解析版),共6页。试卷主要包含了选择题,填空题等内容,欢迎下载使用。

这是一份初中物理中考复习 专题05 内能及其应用(解析版),共73页。试卷主要包含了选择题,填空题,实验探究题,计算题等内容,欢迎下载使用。