所属成套资源:中考语文二轮专题复习 诗词鉴赏 现代文阅读 文言文阅读(含答案)

中考语文二轮专题复习 诗词鉴赏一(含答案)

展开

这是一份中考语文二轮专题复习 诗词鉴赏一(含答案),共13页。试卷主要包含了 阅读下面古诗,完成下面小题等内容,欢迎下载使用。

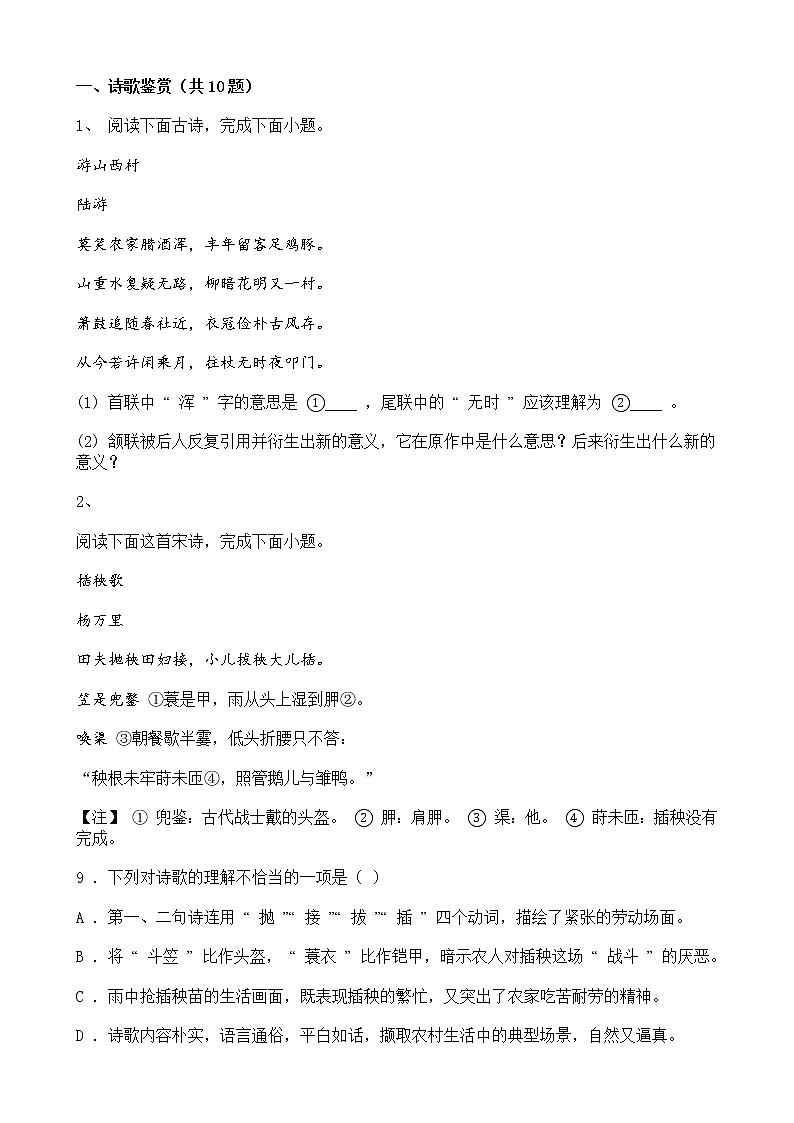

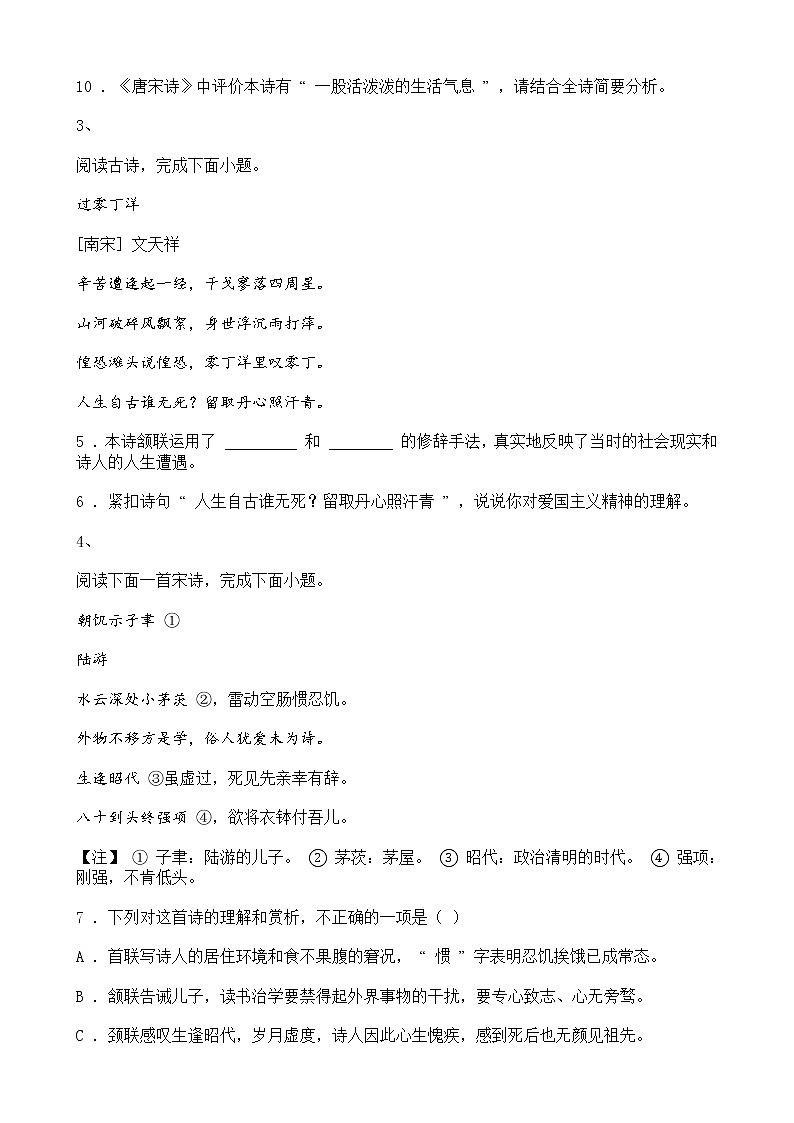

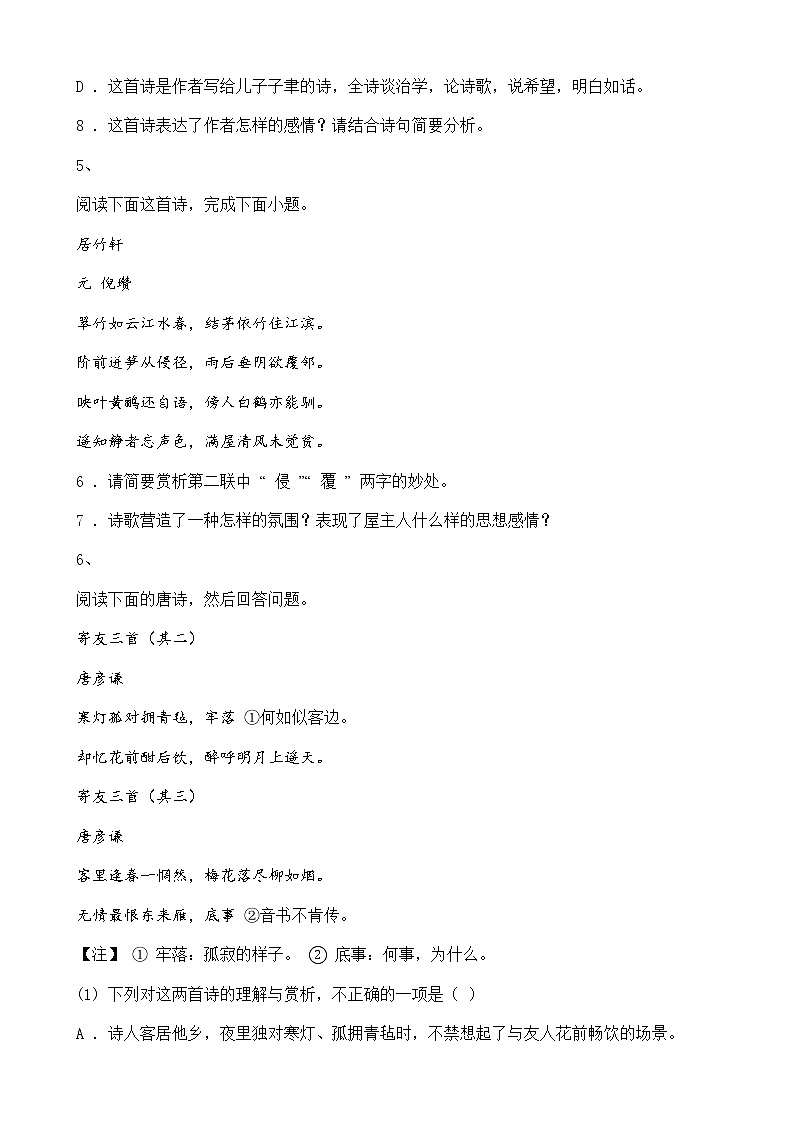

一、诗歌鉴赏(共10题)1、 阅读下面古诗,完成下面小题。 游山西村 陆游 莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚。 山重水复疑无路,柳暗花明又一村。 箫鼓追随春社近,衣冠俭朴古风存。 从今若许闲乘月,拄杖无时夜叩门。 (1) 首联中 “ 浑 ” 字的意思是 ①____ ,尾联中的 “ 无时 ” 应该理解为 ②____ 。 (2) 颔联被后人反复引用并衍生出新的意义,它在原作中是什么意思?后来衍生出什么新的意义? 2、 阅读下面这首宋诗,完成下面小题。 插秧歌 杨万里 田夫抛秧田妇接,小儿拔秧大儿插。 笠是兜鍪 ①蓑是甲,雨从头上湿到胛②。 唤渠 ③朝餐歇半霎,低头折腰只不答: “秧根未牢莳未匝④,照管鹅儿与雏鸭。” 【注】 ① 兜鉴:古代战士戴的头盔。 ② 胛:肩胛。 ③ 渠:他。 ④ 莳未匝:插秧没有完成。 9 .下列对诗歌的理解不恰当的一项是( ) A .第一、二句诗连用 “ 抛 ”“ 接 ”“ 拔 ”“ 插 ” 四个动词,描绘了紧张的劳动场面。 B .将 “ 斗笠 ” 比作头盔, “ 蓑衣 ” 比作铠甲,暗示农人对插秧这场 “ 战斗 ” 的厌恶。 C .雨中抢插秧苗的生活画面,既表现插秧的繁忙,又突出了农家吃苦耐劳的精神。 D .诗歌内容朴实,语言通俗,平白如话,撷取农村生活中的典型场景,自然又逼真。 10 .《唐宋诗》中评价本诗有 “ 一股活泼泼的生活气息 ” ,请结合全诗简要分析。 3、 阅读古诗,完成下面小题。 过零丁洋 [南宋] 文天祥 辛苦遭逢起一经,干戈寥落四周星。 山河破碎风飘絮,身世浮沉雨打萍。 惶恐滩头说惶恐,零丁洋里叹零丁。 人生自古谁无死?留取丹心照汗青。 5 .本诗颔联运用了 _________ 和 ________ 的修辞手法,真实地反映了当时的社会现实和诗人的人生遭遇。 6 .紧扣诗句 “ 人生自古谁无死?留取丹心照汗青 ” ,说说你对爱国主义精神的理解。 4、 阅读下面一首宋诗,完成下面小题。 朝饥示子聿 ① 陆游 水云深处小茅茨 ②,雷动空肠惯忍饥。 外物不移方是学,俗人犹爱未为诗。 生逢昭代 ③虽虚过,死见先亲幸有辞。 八十到头终强项 ④,欲将衣钵付吾儿。 【注】 ① 子聿:陆游的儿子。 ② 茅茨:茅屋。 ③ 昭代:政治清明的时代。 ④ 强项:刚强,不肯低头。 7 .下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( ) A .首联写诗人的居住环境和食不果腹的窘况, “ 惯 ” 字表明忍饥挨饿已成常态。 B .颔联告诫儿子,读书治学要禁得起外界事物的干扰,要专心致志、心无旁骛。 C .颈联感叹生逢昭代,岁月虚度,诗人因此心生愧疾,感到死后也无颜见祖先。 D .这首诗是作者写给儿子子聿的诗,全诗谈治学,论诗歌,说希望,明白如话。 8 .这首诗表达了作者怎样的感情?请结合诗句简要分析。 5、 阅读下面这首诗,完成下面小题。 居竹轩 元 倪瓒 翠竹如云江水春,结茅依竹住江滨。 阶前迸笋从侵径,雨后垂阴欲覆邻。 映叶黄鹂还自语,傍人白鹤亦能驯。 遥知静者忘声色,满屋清风未觉贫。 6 .请简要赏析第二联中 “ 侵 ”“ 覆 ” 两字的妙处。 7 .诗歌营造了一种怎样的氛围?表现了屋主人什么样的思想感情? 6、 阅读下面的唐诗,然后回答问题。 寄友三首(其二) 唐彦谦 寒灯孤对拥青毡,牢落 ①何如似客边。 却忆花前酣后饮,醉呼明月上遥天。 寄友三首(其三) 唐彦谦 客里逢春一惘然,梅花落尽柳如烟。 无情最恨东来雁,底事 ②音书不肯传。 【注】 ① 牢落:孤寂的样子。 ② 底事:何事,为什么。 (1) 下列对这两首诗的理解与赏析,不正确的一项是( ) A .诗人客居他乡,夜里独对寒灯、孤拥青毡时,不禁想起了与友人花前畅饮的场景。 B . “ 醉呼 ” 句生动再现了诗人和友人醉酒后的狂放情态,反衬出诗人此时的孤寂落寞。 C .梅花凋零,柳丝如烟, “ 梅花 ” 句在对春景的描摹中暗含季节更替、时光流逝的惆怅。 D .两首诗同是遥寄友人,都表达了诗人客居异乡之愁和对与友人欢聚的时光的留恋。 (2) 诗人为什么 “ 最恨东来雁 ” ?你怎样理解诗人对 “ 东来雁 ” 的 “ 恨 ” ?请结合第二首诗简要回答。 7、 阅读下面这首唐诗,完成后面问题。 题破山寺后禅院 常建 清晨入古寺,初日照高林。 曲径通幽处,禅房花木深。 山光悦鸟性,潭影空人心。 万籁此都寂,但余钟磬音。 (1) 下列对诗歌理解有误的一项是( ) A .首联写诗人漫步山林,进入古寺。 “ 照 ” 字写出了旭日东升时的勃勃生机,反衬出诗人孤寂落寞的情绪。 B .颔联曲折的小路,幽深的花木,肃穆的禅房,构成一种宁静祥和的氛围,似乎可以洗濯身心,放飞灵魂。 C .颈联 “ 空人心 ” 对应上句 “ 悦鸟性 ” ,点出如此空灵纯净的世界可以净化心灵,让人参悟这空寂中的禅意。 D .这首诗语言朴素、构思巧妙,善于引导读者在平易中进入胜景,体会诗的旨趣,而不以描摹和词藻取胜。 (2) 尾联运用了什么表现手法?表达了诗人怎样的情感?请简要分析。 8、 阅读下面一首唐诗,完成下面小题。 送李侍御赴安西 ① 高适 行子对飞蓬,金鞭指铁骢 ②。功名万里外,心事一杯中。 虏障 ③燕支④北,秦城太白东⑤。离魂莫惆怅,看取宝刀雄! 【注】 ① 安西;即安西都护府,治所在今新疆库车县。 ② 骢( cōng ):毛色青白相间的马。 ③ 虏障:类似碉堡的防御工事。 ④ 燕支:山名,在今甘肃。 ⑤ 太白东:指秦岭太白峰以东的长安。 8 .下列对这首诗的理解与分析,不正确的一项是( ) A .本诗与《送杜少府之任蜀州》均为送别之作,两首诗的情感基调相同。 B . “ 行子对飞蓬 ” 与 “ 征蓬出汉塞 ” 中的 “ 蓬 ” 都表达出漂泊无定之感。 C .颈联既照应 “ 万里 ” 的漫漫征途,又引出 “ 离魂莫惆怅 ” 的殷切劝慰。 D .最后一句中 “ 雄 ” 字颇有表现力,让人联想到挥刀奋击的战斗场面。 9 .请结合全诗,说说颔联的 “ 一杯 ” 中饱含诗人的哪些 “ 心事 ” 。 9、 读下面的两首宋诗,完成下面小题。 【甲】 登飞来峰 王安石 飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。 不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。 【乙】 题西林壁 苏轼 横看成岭侧成峰,远近高低各不同。 不识庐山真面目,只缘身在此山中。 7 .下列对两首宋诗内容的理解,不正确的一项是( ) A .甲诗紧扣 “ 登 ” 字,详细讲述登山经过:乙诗紧扣 “ 题 ” 字,简略描写登山所见。 B .两诗内容均与 “ 山 ” 有关,甲诗重在突出山高耸之势,乙诗重在表现山变化之形。 C .两诗所写角度一高一低,但都巧妙蕴含着 “ 境界高低则见识不一样 ” 的生活哲理。 D .两诗感情基调略有差异,甲诗于清醒中含自得之喜,乙诗于清醒中寄寓孤独之忧。 8 .下列对两首宋诗艺术手法的分析,正确的一项是( ) A .甲诗侧重写景抒情,乙诗侧重咏物寓理。 B .甲诗侧重咏物寓理,乙诗侧重写景抒情。 C .甲乙两诗都侧重写景抒情。 D .甲乙两诗都侧重咏物寓理。 10、 【甲】 野望 王绩 东皋薄暮望,徙倚欲何依。 树树皆秋色,山山唯落晖。 牧人驱犊返,猎马带禽归。 相顾无相识,长歌怀采薇。 【乙】 望江南 ·超然台 ① 作 苏轼 春未老,风细柳斜斜。试上超然台上看,半壕春水一城花。烟雨暗千家。 寒食后,酒醒却咨嗟。休对故人思故国,且将新火 ② 试新茶 ③ 。诗酒趁年华。 【注】 ① 超然台:在密州城北,苏轼在密州做地方官时建。 ② 新火:唐宋习俗,清明节前两天起,禁火三日,节后另取榆柳之火称 “ 新火 ” , ③ 新茶:指清明节前采的茶,即明前茶。 7 .请发挥你的想象,描绘甲诗 “ 树树皆秋色,山山唯落晖 ” 所呈现的优美画面。 8 .下列对两首诗词的理解和赏析有误的一项是( ) A .【甲】诗首联 “ 望 ” 字点题,交代时间、地点,以及人物的心情、 “ 徙倚 ” 点明诗人归隐东皋后的徘徊无依的孤苦心境。 B .【乙】词首句以比喻写出了春柳在春风中的姿态,也点明了当时的季节特征:春已暮而未尽。 C .【甲】诗写景宛如一幅山家秋晚图,光与色、远与近、静与动,和谐自然:【乙】词写景色彩多样,明暗相衬,浓淡相谐,画面丰富。 D .【甲】诗作者借典故寄意,虽三仕三隐并未超然物外;【乙】词作者借酒茶化郁,有了 “ 诗酒趁年华 ” 的暂时超然达观。 ============参考答案============一、诗歌鉴赏1、 10 . D 11 . C 12 . A 13 . D 【解析】 10 .考查对文言词语的一词多义的理解。 A. 拂:违背 / 飘拂; B. 曾:同 “ 增 ” ,增加 / 竟然; C. 将:扶,持 / 将要; D. 欲:都是 “ 想要 ” 的意思;故选 D 。 11 .考查常见文言虚词在文中的意义。题目中的 “ 故天将降大任于是人也 ” 中的 “ 于 ” 是 “ 介词,在,给 ” 的意思。 A. 介词,向; B. 介词,从; C. 介词,在,给; D. 介词,比;故选 C 。 12 .考查文言文语句的句读。解答此类试题,要在整体感知文章内容的基础上,先对句子作简单翻译,初步了解大意,然后根据句子的意思和古文句法进行句读。语句 “ 入则无法家拂士出则无敌国外患者国恒亡 ” 的意思是:在国内没有坚守法度的大臣和足以辅佐君王的贤士,在国外没有实力相当、足以抗衡的国家和来自国外的祸患,这样的国家就常常会走向灭亡。根据句意,正确的句读是:入则无法家拂士 / 出则无敌国外患者 / 国恒亡。故选 A 。 13 .考查对文章内容的理解与分析。 D. 【甲】文是 “ 从个人到国家 ” 进行论证,不是 “ 从国家到个人 ” 进行论证的。故选 D 。 【点睛】参考译文: 【甲】舜从田野耕作之中被任用,傅说从筑墙的劳作之中被任用,胶鬲从贩鱼卖盐中被任用,管夷吾被从狱官手里救出来并受到任用,孙叔敖从海滨隐居的地方被任用,百里奚被从奴隶市场里赎买回来并被任用。 所以上天要把重任降临在这个人,一定先要使他心意苦恼,使他筋骨劳累,使他忍饥挨饿,使他受尽贫困之苦,使他所做的事情颠倒错乱,用来使他的内心收到震撼,使他性情坚韧起来,增加他所不具备的能力原来没有的才能。 一个人,常常发生错误,这样以后才能改正;在内心里困惑,思虑阻塞.然后才能知道有所作为;别人愤怒表现在脸色上,怨恨吐发在言语中,然后才能被人所知晓。(如果)一个国家,在国内没有坚守法度的大臣和足以辅佐君王的贤士,在国外没有实力相当、足以抗衡的国家和来自国外的祸患,这样的国家就常常会走向灭亡。这样以后才知道忧虑祸患能使人(或国家)生存发展,而安逸享乐会使人(或国家)走向灭亡的道理了。 【乙】唐太宗对侍臣说: “ 治理国家如同治疗疾病,疾病即使痊愈了,仍然应该扶持养护。倘若迅速自我放纵,疾病再次发作,就无法救治了。现在中国侥幸安宁,周边各民族全都服从统治,确实是从古至今希望看到的安定局面,但是我一天比一天谨慎,只是担心这种谨慎不能坚持到底,所以我很希望多次听到你们的进谏规劝。 ” 魏征说: “ 国家内外太平安定,我不认为这种情况值得高兴,我只是高兴陛下能居安思危。 ” 2、 B 10 .诗歌充满了农村生活气息。 ① 描写一家老小冒雨插秧的日常劳动场景,分工合作,秩序井然,显得活泼而富有情趣; ② 运用口语,语言浅白流畅,生活气息浓郁。 【解析】 9 .本题考查对诗歌内容的理解分析。 B.“ 笠是兜鍪蓑是甲,雨从头上湿到胛 ” 意思是斗笠作头盔蓑衣作盔甲,雨水从头流入脖颈沾湿肩膀。写出了春雨之密、之急、之大,以至于从头上流入脖颈并沾湿肩膀。以 “ 兜鍪 ” 和 “ 甲 ” 分别比喻 “ 笠 ” 和 “ 蓑 ” ,充溢着一股火药味儿,正暗示抢插稻苗无异一场紧张的战斗。此选项中 “ 暗示农人对插秧这场 ‘ 战斗 ’ 的厌恶 ” 说法错误; 故选 B 。 10 .本题考查对诗歌内容的理解。 《插秧歌》是南宋诗人、文学家杨万里创作的一首七言古诗。该诗生动地描绘了江南农户全家总动员插秧的情景,充满了农村生活气息。 “ 田夫抛秧田妇接,小儿拔秧大儿插。笠是兜鍪蓑是甲,雨从头上湿到胛 ” 意思是种田的农夫将秧苗抛在半空,农妇一把接住,小儿子把秧苗拔起,大儿子再把秧苗插入水中。斗笠作头盔蓑衣作盔甲,雨水从头流入脖颈沾湿肩膀。这四句写出了一家老小冒雨插秧热火朝天的劳动场面,拔秧活轻,小儿干,接秧也轻,田妇干,抛秧插秧活重,田夫和大儿干,分工明确,秩序井然,显得活泼而富有情趣。结句 “ 秧根未稳莳未匝,照管鹅儿与雏鸭 ” 似乎是田夫对送饭老人的回答: “ 您瞧这稻苗还不栽稳,再说这块田还没插完,您把饭放这儿,我们呆会儿就吃,您得赶紧回去照看好那帮鸡鸭鹅们,它们要来到田里,可就糟了。 ” 这两句极富生活的气息,运用口语,用生动朴实的语言勾勒出一位时时尽力、事事操心、爱惜劳动成果的农人形象。 3、 比喻 对偶 6 .示例:这一诗句告诉我们,人世间谁能免于一死?真正的英雄只求留下一颗赤胆忠心,永远照耀在史册上。我认为,爱国主义精神就是要始终把国家和民族的利益放在心里,当国家和民族需要的时候,要勇于担当、乐于奉献、舍生取义。 【解析】 5 .本题考查修辞手法。 颔联 “ 山河破碎风飘絮,身世浮沉雨打萍 ” 意思是:国家危在旦夕似那狂风中的柳絮,自己一生的坎坷如雨中浮萍,漂泊无根,时起时沉。将危亡的国势比作狂风中的柳絮,将自身的坎坷经历比作雨中浮萍,运用了比喻的修辞手法; “ 山河破碎 ” 为主谓短语与 “ 身世浮沉(主谓短语) ” 相对应; “ 风飘絮 ” 与 “ 雨打萍 ” 都符合 “ 主语+谓语+宾语 ” 的形式;颔联语言凝练,句式整齐,音韵和谐,富有节奏感和音乐美,使两方面的意思互相补充和映衬,运用的是对偶的修辞手法;真实地反映了当时的社会现实和诗人的人生遭遇。 6 .本本题考查理解诗句及拓展延伸。 本诗是文天祥在兵败被俘,次年过零丁洋时所作,诗人不被任何威迫利诱打动,写作此诗以明志。尾联 “ 人生自古谁无死?留取丹心照汗青 ” 意思是:古往今来,人难免一死,要为拯救祖国而死,一片忠心将永垂史册。 “ 丹心 ” 是指赤红炽热的心,突出了诗人为国尽忠的崇高形象;运用直抒胸臆的手法,写文天祥面对敌人的威逼利诱,他没有不肯屈服,愿意为自己的国家献出自己宝贵的生命,表明了文天祥慷慨激昂的爱国热情,以死明志、为国捐躯的英雄气概,充分体现了文天祥宁死不屈,誓死如归的民族气节; 作为当代中学生我们应该学习文天祥的爱国精神,始终把国家与民族的利益放在首位,在国家与民族需要时,挺身而出,敢于担当,甘于奉献,甘愿为国家与民族的利益献出自己的生命。 4、 C 8 .告诫儿子要坚守自己的理想,不屈服、不放弃,不为外界的人或事而动摇,努力学习,做一个有真才实学的人及做一个有骨气有操守的人。 【解析】 7 .考查诗歌的理解和赏析。 C. 颈联 “ 生逢昭代虽虚过,死见先亲幸有辞 ” 的意思是: “ 我 ” 虽然生在政治清明的时代,虚度了几十年,但死后见到先人还是有话可说的, “ 我 ” 对得起他们。实际上就是诗人教育儿子要树立远大理想,努力学习,做一个有真才实学的人,一个对国家有用的人。据此可知选项 “ 诗人因此心生愧疾,感到死后也无颜见祖先 ” 说法有误; 故选 C 。 8 .考查对诗人情感的把握。 颔联 “ 外物不移方是学,俗人犹爱未为诗 ” ,其意为,求学之心不被外物动摇,学习时不受外物干扰,才能学有所获、学出大成。这是告诉儿子, “ 不为外界的人或事而动摇,努力学习,做一个有真才实学的人 ” ; 颈联 “ 生逢昭代虽虚过,死见先亲幸有辞 ” 指作者生逢政治清明的时代,却一生 “ 虚过 ” ,可庆幸的是,地下可以无愧面对双亲。说明诗人性格刚直,光明磊落,没有做有损人格愧对父母的事,教示儿子也要如此,要做一个有骨气有操守的人; “ 八十到头终强项,欲将衣钵付吾儿 ” ,说明作者已经活到了八十多岁,还性格刚直,不屈从于他人,不改变自己的意志,不放弃自己的理想。但是, “ 我 ” 老了,不能再报效祖国了。 “ 我 ” 是想把 “ 我 ” 的思想, “ 我 ” 的学问传授给你啊! 据此概括诗人的情感。 5、 运用拟人的修辞,化静为动,生动形象地表现了竹林的繁茂和生机勃勃,传达出作者对竹林的喜爱之情。 7 .全诗营造一种清新淡雅,生趣盎然的氛围,表现了作者对隐居生活的喜爱和安贫乐道的思想感情。 【解析】 6 .考查词句赏析。第二联大意为:台阶前的竹林迸发出竹笋,侵占了阶前的小路。细雨过后,竹子垂下绿阴,想要覆盖住邻家。 “ 侵 ”“ 覆 ” 运用拟人的说法,把竹笋长到小径上和绿阴覆盖了邻家说成是竹子有意识的行为。生动形象地表现了竹林的繁茂。联系作者感情可知,表现了作者对屋边竹林的喜爱之情,传达出作者恬静淡雅的生活志趣。 7 .第一问:考查赏析诗中氛围。首联点明自己结茅的地点,引出屋旁的竹林。 “ 如云 ” 表现了竹林的繁茂。第二联紧扣 “ 阶前 ” 与 “ 雨后 ” 两个细节,运用拟人手法,生动形象表现竹林的勃勃生机。第三联转而描写动物,黄鹂自语,白鹤傍人。末段议论,直接点明了作者高洁的志趣。竹林茂密成阴,竹笋生机勃勃,黄鹂鸣叫可人,白鹤傍人而不飞,渲染了一派宁静祥和,富有生趣的氛围。 第二问:考查赏析作者感情。尾联 “ 遥知静者忘声色,满屋清风未觉贫 ” 点明了作者的思想感悟。 “ 静者 ” 指诗人自己, “ 忘声色 ” 是说完全忘记了凡尘俗世的喧嚷。 “ 未觉贫 ” 直接表现了自己安贫乐道的人生情趣。故本诗表现了屋主人对繁华世俗的摒弃,对隐居生活的喜爱以及安贫乐道的高洁志趣。 6、 (1)D (2)① 恨大雁 “ 无情 ” ,不肯给自己带来友人的消息。 ② 借对大雁的埋怨,委婉表达友人音讯不至的失落,抒发对友人的思念之情。(意思对即可) 【解析】( 1 ) D. 两首诗同是遥寄友人,第一首诗人客居他乡,夜里独对寒灯、孤拥青毡时,不禁想起了与友人花前畅饮的场景,表达了诗人客居异乡之愁;第二首借对大雁的埋怨,委婉表达友人音讯不至的失落,抒发对友人的思念之情。 “ 都表达了诗人客居异乡之愁和对与友人欢聚的时光的留恋 ” 表述有误; 故选 D 。 ( 2 ) 本题考查诗文理解。 第一问: “ 无情最恨东来雁,底事音书不肯传 ” 意思是:最恨无情的大雁竟然不肯给自己带来友人的消息。据此表述即可。 第二问:大雁是书信的使者,然而大雁并未捎来友人的信件,无从得知友人的消息,诗人借大雁的埋怨,含蓄委婉的表达对没有友人消息的失落,表现了作者对友人的思念。 7、 (1)A (2) 示例:尾联运用了 “ 以声衬静 ” 的表现手法(如答成 “ 以动衬静 ” 亦可),大自然和人世间的所有声响都寂灭了,只有钟磬之音,回应着大自然的寂寞无语(意对即可)。表达了诗人超脱、淡泊的情怀(意对即可)。 【解析】( 1 ) A.“ 反衬出诗人孤寂落寞的情绪 ” 有错。首联写诗人漫步山林,进入古寺。首句一个 “ 入 ” 字,写出了古寺美景之幽远, “ 照 ” 字写出了旭日东升时的勃勃生机,透露出诗人欣喜昂扬的情绪。故选 A 。 ( 2 ) 本题考查诗歌的情感与写作手法。尾联 “ 万籁此都寂,但余钟磬音 ” 的意思是此时此刻万物都沉默静寂,只留下了敲钟击磬的声音。正是因为大自然如此寂静,才能听到钟磬之音,因此运用了 “ 以声衬静 ” 的表现手法。联系颈联 “ 山光悦鸟性,潭影空人心 ” 意思是山中明媚景色使飞鸟更加欢悦,潭水空明清澈,临潭照影,令人俗念全消,由此得出正是大自然景象的空灵与纯净,让人世俗的想法全然消失,表达了诗人超脱、淡泊的情怀。 8、 B 9 .参考示例: “ 一杯 ” 中饱含了诗人离别时的不舍之情;对友人征途的关心与担忧;对友人前程的美好祝愿;对友人建功立业的期望。 【解析】 8 .考查对诗歌内容的理解与分析。 B.“ 行子对飞蓬 ” 的意思是:作为行客面对着飞蓬。以 “ 飞蓬 ” 喻 “ 行子 ” ,表现的是 “ 行子 ” 的轻捷如飞、意气昂扬的英姿。与 “ 征蓬出汉塞 ” 中的 “ 蓬 ” 所表达出 “ 漂泊无定之感 ” 的意义不相同。 故选 B 。 9 .考查对诗歌内容的理解与分析。 从题目看,这是一首送别诗。从写作背景看,此诗作于天宝十一载( 752) 秋天,当时高适正想到军中去展示才能,求取功名,恰逢朋友先走这条道路,有说不出的羡慕之情,于是写下了这首送别诗来表达自己对友人的不舍之情。颔联 “ 功名万里外,心事一杯中 ” 写友人将远征 “ 万里 ” ,是为求取 “ 功名 ” ,自当鼓励和祝福;临别之际,万千 “ 心事 ” ,一言难尽,全寄托在 “ 一杯 ” 离别的酒中。这 “ 一杯 ” 送别酒中,既包含着对饱含对友人的惜别之情,也有对友人的 “ 万里 ” 征途的担心;既有对友人能实现理想的祝愿;更有对友人 “ 功名 ” 早立的期望。据此理解概括作答。 9、 D 8 . D 【解析】 7 .本题考查对古诗内容的理解。 D. 甲诗《登飞来峰》 “ 不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层 ” 两句的意思是:不怕会有浮云遮住了远望的视线,因为人已站在最高层的地方,表达的是作者对前途充满信心的豪情和不畏艰难,勇往直前、无所畏惧的进取精神。因此 D 项 “ 于清醒中含自得之喜 ” 表述不正确; 故选 D 。 8 .本题考查对古诗的艺术手法的辨析。 甲诗《登飞来峰》 “ 飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升 ” ,描绘了古塔之高,写出了自己的立足点之高,巧妙地虚写了在高塔上看到的旭日东升的辉煌景象。 “ 不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层 ” 是本诗的点睛之笔,寄寓 “ 站得高才能望得远 ” 的哲理,警示后人不能只顾眼前的利益,应该有放眼大局、高瞻远瞩的思想境界,因此本诗侧重咏物寓理; 乙诗《题西林壁》前两句描述了庐山不同的形态变化。 “ 横看成岭侧成峰,远近高低各不同 ” 体现的是庐山横看绵延逶迤,崇山峻岭郁郁葱葱连环不绝;侧看则峰峦起伏,奇峰突起,耸入云端;从远处和近处不同的方位看庐山,所看到的山色和气势又不相同。后两句 “ 不识庐山真面目,只缘身在此山中 ” 写出了作者深思后的感悟 : 之所以从不同的方位看庐山,会有不同的印象,原来是因为 “ 身在此山中 ” 。也就是说,只有远离庐山,跳出庐山的遮蔽,才能全面把握庐山的真正仪态。诗人借助庐山的形象,用通俗的语言深入浅出地表达哲理,因此本诗也是侧重咏物寓理; 故选 D 。 10、 示例:举目四望,山林间到处是一片秋色,远处的山野在夕阳的余晖中越发显得萧瑟。 8 . B 【解析】 7 .此题考查诗歌画面描述,要先把诗歌的语言转换为一般的口语,把古诗换成现代白话文。然后再对其进行润色和加工,用优美的言辞将其叙述出来就可以了。语言一定要生动,不能仅仅是翻译,要进行合理的想象,用优美的语言,描绘出动人的意境。此题一定要把夕阳斜照、秋景萧瑟的景象描绘出来。 示例:一望无际的树林都染上了暮秋时分憔悴枯黄的颜色,连绵起伏的群山在夕阳的映照下都染上了萧瑟的暮光。 8 .此题考查诗歌赏析。 B. “ 以比喻写出了春柳在春风中的姿态 ” 表述有误,首句的意思是:登上超然台远眺,春色尚未褪尽,和风习习,吹起柳丝千条细。 “ 春未老 ” 运用的是拟人的修辞手法,并没有比喻,题干表述有误。 故选 B 。

相关试卷

这是一份中考语文二轮专题复习 诗词鉴赏五(含答案),共11页。

这是一份中考语文二轮专题复习 诗词鉴赏四(含答案),共15页。试卷主要包含了诗歌鉴赏,文言文阅读等内容,欢迎下载使用。

这是一份中考语文二轮专题复习 诗词鉴赏三(含答案),共11页。试卷主要包含了 阅读下面这首诗,完成问题, 按要求回答问题, 阅读下面这首唐诗,完成小题, 阅读下面这首古诗,按要求作答, 阅读下面这首诗,完成各题, 阅读古代诗歌,完成下面小题, 登赏心亭等内容,欢迎下载使用。