所属成套资源:人教版高中生物 必修2《遗传与进化》PPT课件+同步练习

高中生物人教版 (2019)必修2《遗传与进化》一 种群基因组成的变化获奖ppt课件

展开

这是一份高中生物人教版 (2019)必修2《遗传与进化》一 种群基因组成的变化获奖ppt课件,文件包含63种群基因组成的变化与物种的形成第1课时pptx、63种群基因组成的变化与物种的形成第2课时pptx、63种群基因组成的变化与物种的形成练习含答案解析docx、63种群基因组成的变化与物种的形成练习docx等4份课件配套教学资源,其中PPT共61页, 欢迎下载使用。

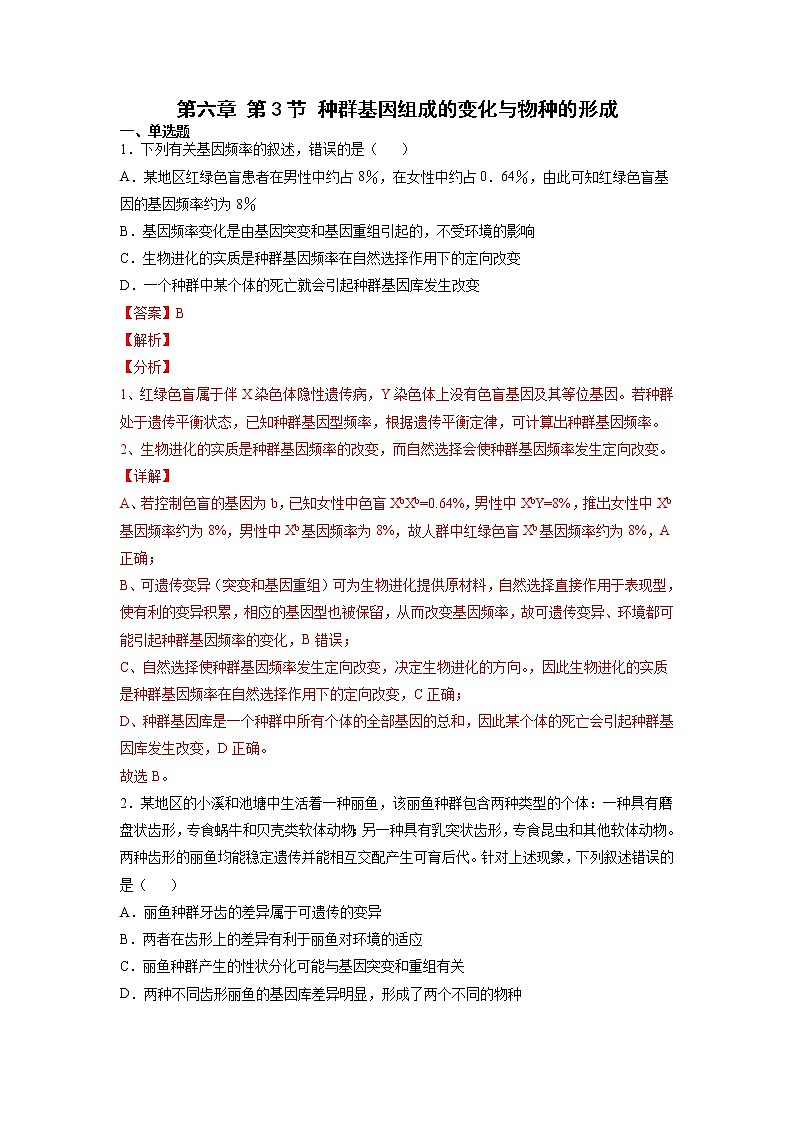

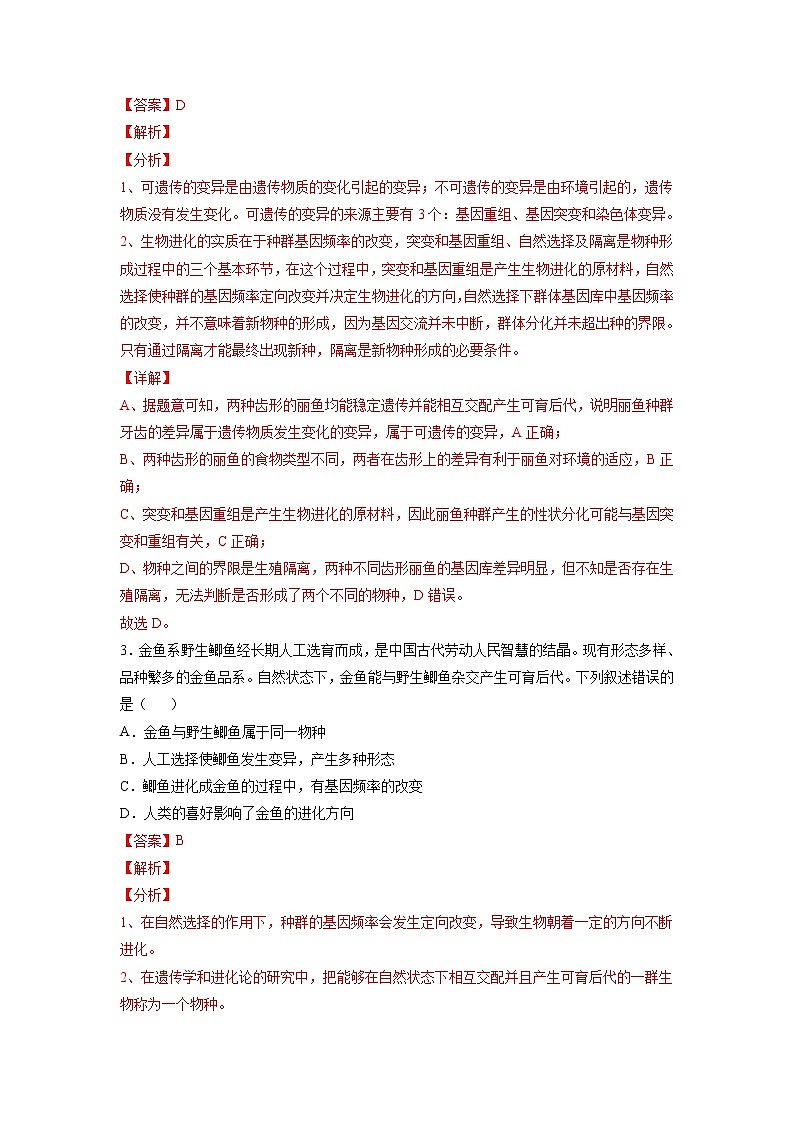

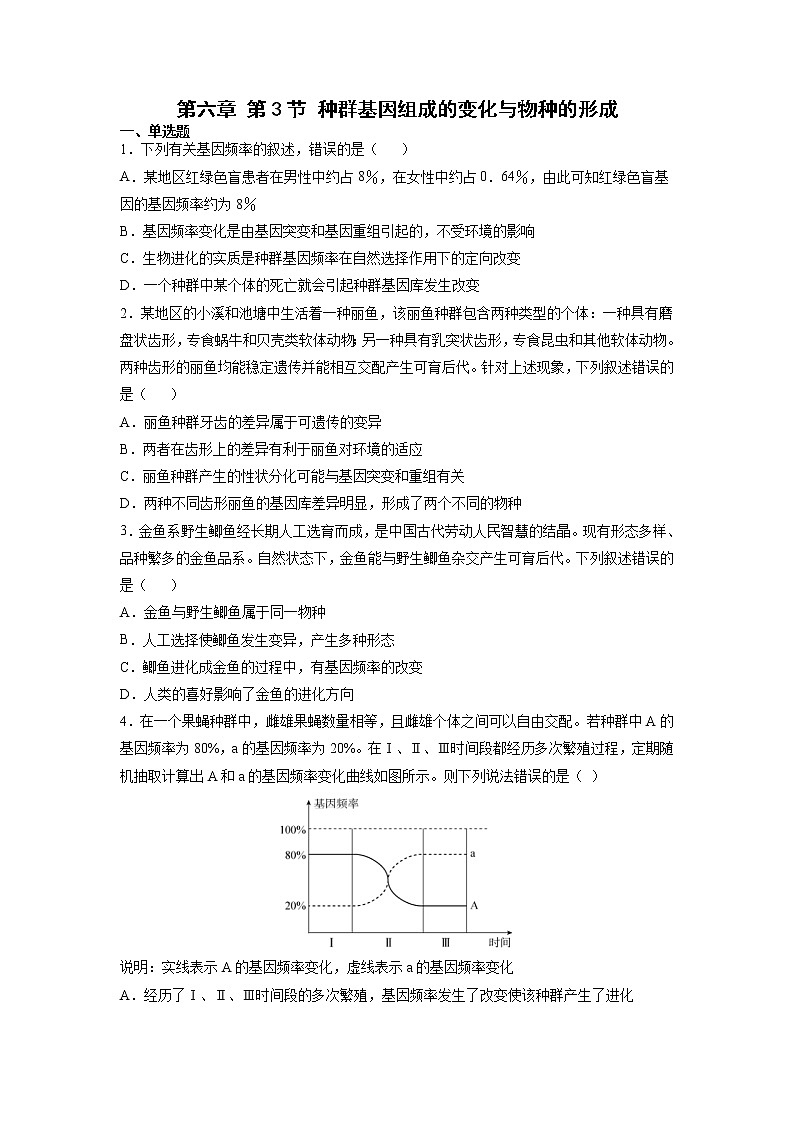

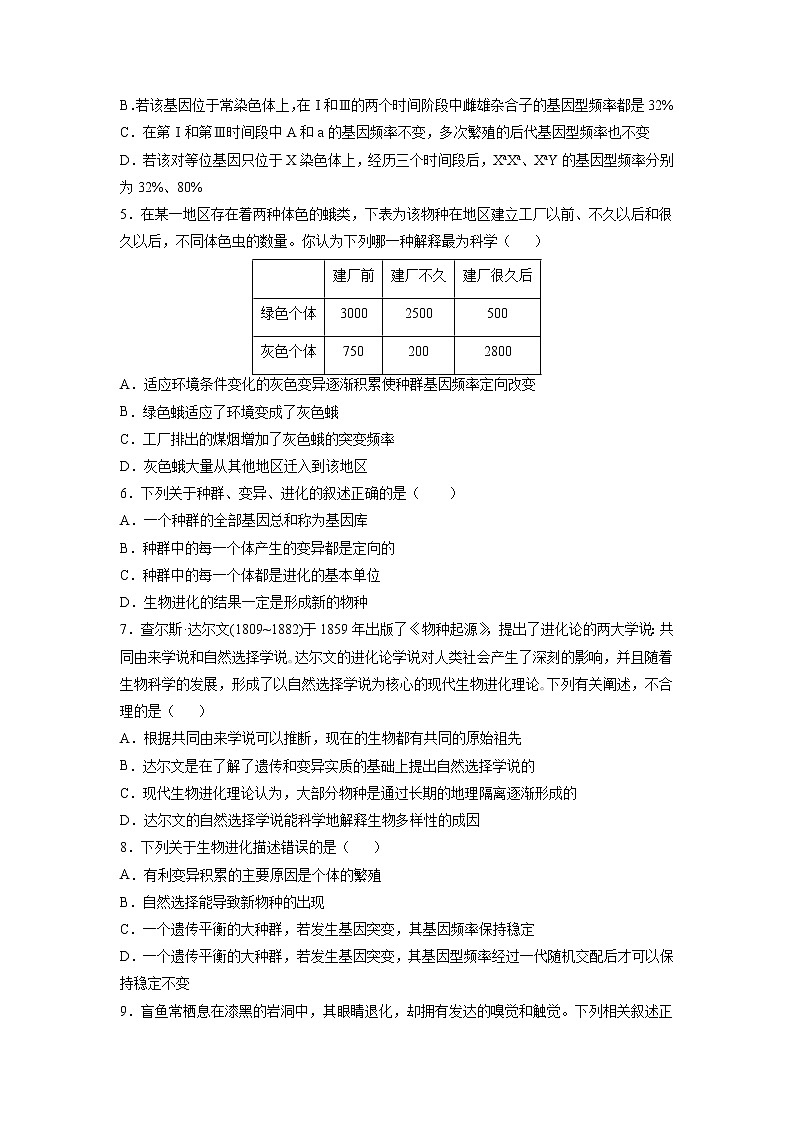

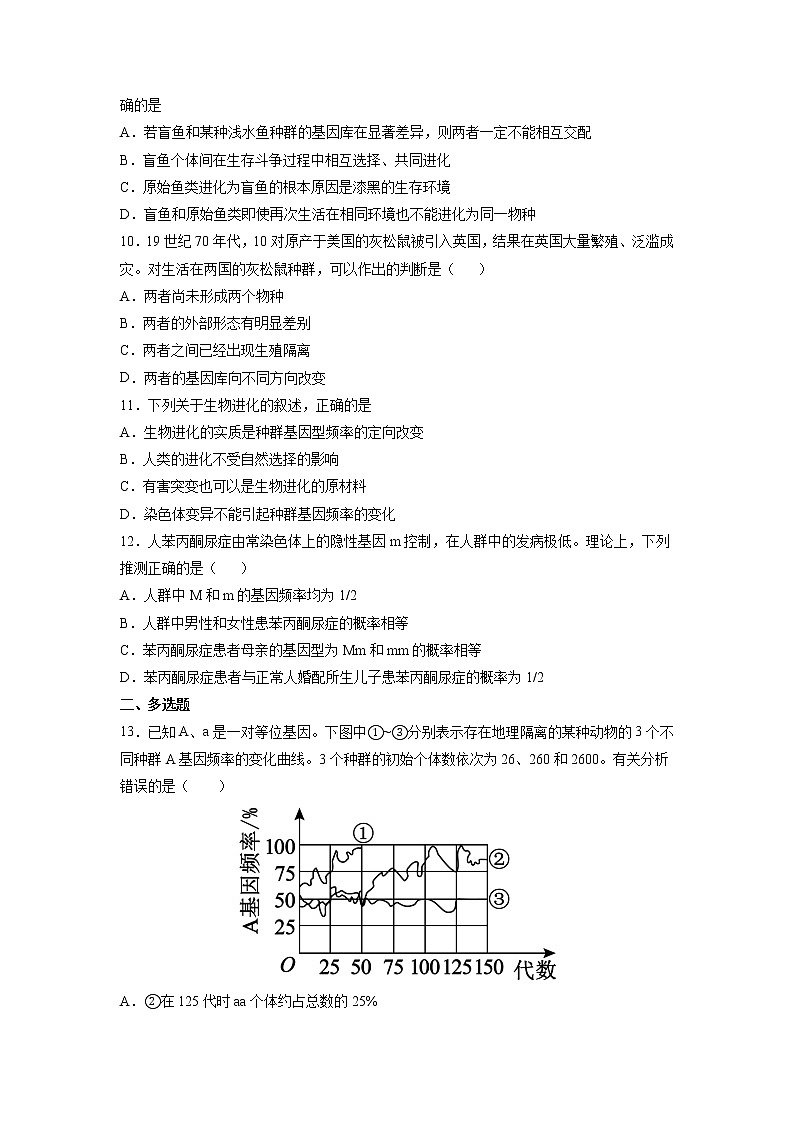

第六章 第3节 种群基因组成的变化与物种的形成一、单选题1.下列有关基因频率的叙述,错误的是( )A.某地区红绿色盲患者在男性中约占8%,在女性中约占0.64%,由此可知红绿色盲基因的基因频率约为8%B.基因频率变化是由基因突变和基因重组引起的,不受环境的影响C.生物进化的实质是种群基因频率在自然选择作用下的定向改变D.一个种群中某个体的死亡就会引起种群基因库发生改变【答案】B【解析】【分析】1、红绿色盲属于伴X染色体隐性遗传病,Y染色体上没有色盲基因及其等位基因。若种群处于遗传平衡状态,已知种群基因型频率,根据遗传平衡定律,可计算出种群基因频率。2、生物进化的实质是种群基因频率的改变,而自然选择会使种群基因频率发生定向改变。【详解】A、若控制色盲的基因为b,已知女性中色盲XbXb=0.64%,男性中XbY=8%,推出女性中Xb基因频率约为8%,男性中Xb基因频率为8%,故人群中红绿色盲Xb基因频率约为8%,A正确;B、可遗传变异(突变和基因重组)可为生物进化提供原材料,自然选择直接作用于表现型,使有利的变异积累,相应的基因型也被保留,从而改变基因频率,故可遗传变异、环境都可能引起种群基因频率的变化,B错误;C、自然选择使种群基因频率发生定向改变,决定生物进化的方向。,因此生物进化的实质是种群基因频率在自然选择作用下的定向改变,C正确;D、种群基因库是一个种群中所有个体的全部基因的总和,因此某个体的死亡会引起种群基因库发生改变,D正确。故选B。2.某地区的小溪和池塘中生活着一种丽鱼,该丽鱼种群包含两种类型的个体:一种具有磨盘状齿形,专食蜗牛和贝壳类软体动物;另一种具有乳突状齿形,专食昆虫和其他软体动物。两种齿形的丽鱼均能稳定遗传并能相互交配产生可育后代。针对上述现象,下列叙述错误的是( )A.丽鱼种群牙齿的差异属于可遗传的变异B.两者在齿形上的差异有利于丽鱼对环境的适应C.丽鱼种群产生的性状分化可能与基因突变和重组有关D.两种不同齿形丽鱼的基因库差异明显,形成了两个不同的物种【答案】D【解析】【分析】1、可遗传的变异是由遗传物质的变化引起的变异;不可遗传的变异是由环境引起的,遗传物质没有发生变化。可遗传的变异的来源主要有3个:基因重组、基因突变和染色体变异。2、生物进化的实质在于种群基因频率的改变,突变和基因重组、自然选择及隔离是物种形成过程中的三个基本环节,在这个过程中,突变和基因重组是产生生物进化的原材料,自然选择使种群的基因频率定向改变并决定生物进化的方向,自然选择下群体基因库中基因频率的改变,并不意味着新物种的形成,因为基因交流并未中断,群体分化并未超出种的界限。只有通过隔离才能最终出现新种,隔离是新物种形成的必要条件。【详解】A、据题意可知,两种齿形的丽鱼均能稳定遗传并能相互交配产生可育后代,说明丽鱼种群牙齿的差异属于遗传物质发生变化的变异,属于可遗传的变异,A正确;B、两种齿形的丽鱼的食物类型不同,两者在齿形上的差异有利于丽鱼对环境的适应,B正确;C、突变和基因重组是产生生物进化的原材料,因此丽鱼种群产生的性状分化可能与基因突变和重组有关,C正确;D、物种之间的界限是生殖隔离,两种不同齿形丽鱼的基因库差异明显,但不知是否存在生殖隔离,无法判断是否形成了两个不同的物种,D错误。故选D。3.金鱼系野生鲫鱼经长期人工选育而成,是中国古代劳动人民智慧的结晶。现有形态多样、品种繁多的金鱼品系。自然状态下,金鱼能与野生鲫鱼杂交产生可育后代。下列叙述错误的是( )A.金鱼与野生鲫鱼属于同一物种B.人工选择使鲫鱼发生变异,产生多种形态C.鲫鱼进化成金鱼的过程中,有基因频率的改变D.人类的喜好影响了金鱼的进化方向【答案】B【解析】【分析】1、在自然选择的作用下,种群的基因频率会发生定向改变,导致生物朝着一定的方向不断进化。2、在遗传学和进化论的研究中,把能够在自然状态下相互交配并且产生可育后代的一群生物称为一个物种。【详解】A、由题干中信息“自然状态下,金鱼能与野生鲫鱼杂交产生可育后代”可知,金鱼与野生鲫鱼属于同一物种,A正确;B、人工选择可以积累人类喜好的变异,淘汰人类不喜好的变异,只对金鱼的变异类型起选择作用,不能使金鱼发生变异,B错误;C、种群进化的实质是种群基因频率的改变,因此,鲫鱼进化成金鱼的过程中,存在基因频率的改变,C正确;D、人类的喜好可以通过人工选择来实现,使人类喜好的性状得以保留,因此,人工选择可以决定金鱼的进化方向,D正确。故选B。4.在一个果蝇种群中,雌雄果蝇数量相等,且雌雄个体之间可以自由交配。若种群中A的基因频率为80%,a的基因频率为20%。在Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ时间段都经历多次繁殖过程,定期随机抽取计算出A和a的基因频率变化曲线如图所示。则下列说法错误的是( )说明:实线表示A的基因频率变化,虚线表示a的基因频率变化A.经历了Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ时间段的多次繁殖,基因频率发生了改变使该种群产生了进化B.若该基因位于常染色体上,在Ⅰ和Ⅲ的两个时间阶段中雌雄杂合子的基因型频率都是32%C.在第Ⅰ和第Ⅲ时间段中A和a的基因频率不变,多次繁殖的后代基因型频率也不变D.若该对等位基因只位于X染色体上,经历三个时间段后,XaXa、XaY的基因型频率分别为32%、80%【答案】D【解析】【分析】种群是生物进化的基本单位,自然选择决定生物进化的方向,生物进化的实质是种群基因频率的改变。根据题图分析,A基因频率减少,a基因频率增大,说明种群的基因频率发生改变,自然选择发挥作用,种群发生了进化。根据遗传平衡定律,(p+q)2=p2+2pq+q2=1,p、q代表A、a的基因频率,p2、2pq、q2分别对应AA、Aa、aa的基因型频率。【详解】A、在三个时间段中基因频率发生了改变,所以该种群发生了进化,A正确;B、若该等位基因位于常染色体时,在Ⅰ和Ⅲ的两个时间阶段中,雌雄杂合子的基因型频率为2×80%×20%=32%,B正确;C、由于在第Ⅰ和第Ⅲ时间段中,A和a的基因频率都不变,该种群内个体自由交配,所以后代的基因型频率也不变,C正确;D、若该对等位基因只位于X染色体上,则雌果蝇中XaXa的基因型率为64%,雄果蝇中XaY的基因型频率等于基因频率为80%,因为雌雄果蝇数量相等,因此XaXa、XaY的基因型频率分别为64%×1/2=32%、80%×1/2=40%,D错误。故选D。【点睛】5.在某一地区存在着两种体色的蛾类,下表为该物种在地区建立工厂以前、不久以后和很久以后,不同体色虫的数量。你认为下列哪一种解释最为科学( ) 建厂前建厂不久建厂很久后绿色个体30002500500灰色个体7502002800A.适应环境条件变化的灰色变异逐渐积累使种群基因频率定向改变B.绿色蛾适应了环境变成了灰色蛾C.工厂排出的煤烟增加了灰色蛾的突变频率D.灰色蛾大量从其他地区迁入到该地区【答案】A【解析】【分析】自然选择学说中心内容指出种群个体间存在个体差异,在特定的环境中适应环境的得到保留并且通过生殖使数量增加,不适应的逐渐被淘汰,数量因而减少,环境在不断地改变,适应的方式也随着改变。【详解】A、建立工厂以后,由于环境受到污染,适应环境条件变化的灰色变异逐渐积累使种群基频率定向改变,A正确;B、绿色娥随环境的变化,数量减少,说明不能适应变化了的环境,被逐渐淘汰;灰色娥能够适应变化了的环境,数量逐渐增加,绿色蛾无合成灰色体色的基因,故不能变成灰色蛾,B错误;C、工厂排出的煤烟改变了环境的颜色,不会增加灰色蛾的突变频率,C错误;D、灰色蛾的出现是基因突变的结果,不是从其他地区迁入到该地区的,D错误。故选A。6.下列关于种群、变异、进化的叙述正确的是( )A.一个种群的全部基因总和称为基因库B.种群中的每一个体产生的变异都是定向的C.种群中的每一个体都是进化的基本单位D.生物进化的结果一定是形成新的物种【答案】A【解析】【分析】现代进化理论的基本内容是:①进化是以种群为基本单位,进化的实质是种群的基因频率的改变。②突变和基因重组产生进化的原材料。③自然选择决定生物进化的方向。④隔离导致物种形成。种群是生活在同一地点的同种生物所组成的群体。基因库是指种群中全部个体的全部基因。【详解】A、一个种群的全部基因总和称为基因库,包含种群中全部个体的全部基因,A正确;B、生物的变异是不定向的,自然选择是定向的,所以种群中的每一个体产生的变异都是不定向的,B错误;C、进化是以种群为基本单位,个体不是进化的基本单位,C错误;D、生物进化的实质是种群的基因频率的改变,其结果不一定形成新的物种,D错误。故选A。7.查尔斯·达尔文(1809~1882)于1859年出版了《物种起源》,提出了进化论的两大学说:共同由来学说和自然选择学说。达尔文的进化论学说对人类社会产生了深刻的影响,并且随着生物科学的发展,形成了以自然选择学说为核心的现代生物进化理论。下列有关阐述,不合理的是( )A.根据共同由来学说可以推断,现在的生物都有共同的原始祖先B.达尔文是在了解了遗传和变异实质的基础上提出自然选择学说的C.现代生物进化理论认为,大部分物种是通过长期的地理隔离逐渐形成的D.达尔文的自然选择学说能科学地解释生物多样性的成因【答案】B【解析】1、自然选择学说的主要内容是:过度繁殖、生存斗争、遗传变异、适者生存。2、现代进化理论的基本内容是:①进化是以种群为基本单位,进化的实质是种群的基因频率的改变。②突变和基因重组产生进化的原材料。③自然选择决定生物进化的方向。④隔离导致物种形成。3、共同进化是不同物种之间,生物与无机环境之间,在相互影响中不断进化和发展。【详解】A、共同由来学说指出,地球上所有的生物都是由原始的共同祖先进化来的,A正确;B、达尔文并不是在了解了遗传和变异实质的基础上提出自然选择学说的,而基于对多种动植物和化石等的研究提出来的,B错误;C、现代生物进化理论认为,大部分物种是通过长期的地理隔离逐渐产生生殖隔离形成的,C正确;D、自然选择学说科学地解释生物的多样性和适应性,多样性和适应性是不同的环境长期自然选择的结果,D正确。故选B。8.下列关于生物进化描述错误的是( )A.有利变异积累的主要原因是个体的繁殖B.自然选择能导致新物种的出现C.一个遗传平衡的大种群,若发生基因突变,其基因频率保持稳定D.一个遗传平衡的大种群,若发生基因突变,其基因型频率经过一代随机交配后才可以保持稳定不变【答案】A【解析】【分析】种群是生物进化的基本单位,生物进化的实质是种群基因频率的改变。突变和基因重组,自然选择及隔离是物种形成过程的三个基本环节,通过它们的综合作用,种群产生分化,最终导致新物种形成。基因突变可以产生新的基因,从而形成新的基因型,具有不定向性;自然选择选择有利变异,改变种群的基因频率;隔离的形成新物种的必要条件,包括地理隔离和生殖隔离。【详解】A、有利变异积累的主要原因是有利变异被选择保留下来而不是个体繁殖,A错误;B、自然选择可能会导致新物种的出现,B正确;C、一个遗传平衡的大种群,若发生基因突变,其基因频率保持稳定,C正确;D、一个遗传平衡的大种群,若发生基因突变,其基因频率保持稳定,但基因型频率经过一代随机交配后才可以保持稳定不变,D正确。故选A。9.盲鱼常栖息在漆黑的岩洞中,其眼睛退化,却拥有发达的嗅觉和触觉。下列相关叙述正确的是A.若盲鱼和某种浅水鱼种群的基因库在显著差异,则两者一定不能相互交配B.盲鱼个体间在生存斗争过程中相互选择、共同进化C.原始鱼类进化为盲鱼的根本原因是漆黑的生存环境D.盲鱼和原始鱼类即使再次生活在相同环境也不能进化为同一物种【答案】D【解析】【分析】此题涉及的现代生物进化理论的内容有:1、物种——能够在自然状态下相互交配并且产生可育后代的一群生物;2、物种进化的根本原因是可遗传变异;3、共同进化——不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展。【详解】A、若盲鱼和某种浅水鱼种群的基因库存在着明显的差异,则两者存在生殖隔离,两者之间可能能交配,但不能产生可育后代,A错误;B、共同进化发生在不同种生物之间或生物与无机环境之间,而不是发生在同种生物个体之间,B错误;C、原始鱼类进化为盲鱼的根本原因是基因突变或染色体变异,即产生了各种各样的变异,然后由漆黑的生存环境对其进行选择,C错误;D、现代生物进化理论认为生物进化过程是不可逆的,盲鱼和原始鱼类即使再次生活在相同环境也不能进化为同一物种,D正确。故选D。【点睛】根据选项中关键词“基因库存在显著差异”、“共同进化”、“进化的根本原因”等定位考查的知识内容为现代生物进化理论的主要内容。10.19世纪70年代,10对原产于美国的灰松鼠被引入英国,结果在英国大量繁殖、泛滥成灾。对生活在两国的灰松鼠种群,可以作出的判断是( )A.两者尚未形成两个物种B.两者的外部形态有明显差别C.两者之间已经出现生殖隔离D.两者的基因库向不同方向改变【答案】D【解析】【分析】物种形成的必要条件是隔离,由于地理隔离的存在使处于不同区域内的种群之间由于地理障碍的原因不能进行基因交流;同时,不同区域的环境条件不同,对于不同种群的自然选择的作用不同,使处于不同地域的不同种群的基因频率朝着不同方向改变,造成种群基因库发生改变,进一步产生生殖隔离,形成新物种。【详解】A、由于地理环境的不同,两者之间可能已经形成两个物种,A错误;B、两者的外部形态不一定有明显差别,B错误;C、两者之间不一定已经产生了生殖隔离,C错误;D、对生活在两国的灰松鼠种群,由于地理隔离,它们之间不能进行基因交流,通过自然选择,生活食性等方面可能发生了明显变化,故原产于美国的灰松鼠被引入英国后大量繁殖,可判断它们朝不同方向进化了,即两者的基因库向不同方向改变,D正确。故选D。11.下列关于生物进化的叙述,正确的是A.生物进化的实质是种群基因型频率的定向改变B.人类的进化不受自然选择的影响C.有害突变也可以是生物进化的原材料D.染色体变异不能引起种群基因频率的变化【答案】C【解析】【分析】考查现代生物进化理论。1、现代生物进化理论的内容:种群是生物进化的基本单位,生物进化的实质是种群基因频率的改。突变和基因重组,自然选择及隔离是物种形成过程的三个基本环节,通过它们的综合作用,种群产生分化,最终导致新物种形成。在这个过程中,突变和基因重组产生生物进化的原材料,自然选择使种群的基因频率定向改变并决定生物进化的方向,隔离是新物种形成的必要条件。2、共同进化是不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断发展、进化,经过漫长的共同进化,形成生物多样性。【详解】A、生物进化的实质是种群基因频率的改变,A错误;B、人类生活在自然界中,其进化同样也受自然选择的影响,B错误;C、突变和基因重组为生物进化提供原材料,有害突变同样也可以是生物进化的原材料,C正确;D、染色体变异会引起生物体中基因的数目和排序的改变,所以能引起种群基因频率的变化,D错误。故选C。12.人苯丙酮尿症由常染色体上的隐性基因m控制,在人群中的发病极低。理论上,下列推测正确的是( )A.人群中M和m的基因频率均为1/2B.人群中男性和女性患苯丙酮尿症的概率相等C.苯丙酮尿症患者母亲的基因型为Mm和mm的概率相等D.苯丙酮尿症患者与正常人婚配所生儿子患苯丙酮尿症的概率为1/2【答案】B【解析】【分析】人苯丙酮尿症是常染色体隐性遗传病,男女发病率相同。正常人的基因型为:MM或Mm,患者的基因型为mm。【详解】各种基因型的比例未知,人群中M和m的基因频率无法计算,A错误;该病为常染色体隐性遗传病,人群中男性和女性患苯丙酮尿症的概率相等,B正确;苯丙酮尿症患者(基因型为mm)母亲基因型可能为Mm或mm,概率无法计算,C错误;苯丙酮尿症患者即mm与正常人婚配(MM或Mm)所生儿子患苯丙酮尿症即mm的概率为0或1/2,D错误。故选B。二、多选题13.已知A、a是一对等位基因。下图中①~③分别表示存在地理隔离的某种动物的3个不同种群A基因频率的变化曲线。3个种群的初始个体数依次为26、260和2600。有关分析错误的是( )A.②在125代时aa个体约占总数的25%B.自然选择使A基因频率发生定向改变C.150代后3个种群之间绝不可能出现生殖隔离D.种群越小,基因的丧失对该基因频率的影响越大【答案】AC【解析】【分析】生物进化的实质是种群基因频率的定向改变,自然选择通过作用于不同表现型的个体,定向改变种群基因频率,而使生物朝着一定的方向进化。由题图曲线可以知道①种群A基因频率变化速度最快,进化速度快,其次是种群②、种群③。【详解】A、由题图知:②在125代时A的基因频率是75%,a的基因频率是25%,aa的基因型频率是25%×25%=6.25%,A错误;B、自然选择决定生物进化的方向,而生物进化的实质就是种群基因频率的改变,因此自然选择使A基因频率发生定向改变,B正确;C、150代后3个种群的基因频率差异较大,可能形成新物种,因此种群之间可能出现生殖隔离,C错误;D、种群数量越小,种群内的个体数量越少,则基因的丧失对该基因频率的影响越大,D正确。故选AC。14.下图表示某种小鼠的进化过程,X、Y、Z表示物种形成的基本环节。有关说法正确的是( )A.小鼠原种与小鼠新种可组成一个种群B.Y使该种群基因频率发生定向改变C.X表示基因突变和染色体变异,为进化提供原材料D.Z表示生殖隔离,能阻断群体间基因的自由交流,导致新物种产生【答案】BD【解析】【分析】现代生物进化理论认为,突变和基因重组、自然选择及隔离三个基本环节是新物种形成的基本环节。故图中的X表示可遗传变异,即基因突变、基因重组和染色体变异;Y表示自然选择,使该种群基因频率发生定向改变;Z表示生殖隔离,能阻断种群间基因的交流,导致新物种产生。【详解】A、小鼠原种与小鼠新种之间出现了生殖隔离,二者不是同一物种,不能组成一个种群,A错误;B、Y是自然选择,使该种群的基因频率发生定向改变、决定生物进化的方向,B正确;C、X表示基因突变、染色体变异和基因重组,为进化提供原材料,C错误;D、Z表示生殖隔离,能阻断群体间基因的自由交流,导致新物种产生,D正确。故选BD。【点睛】解答本题需明确几点:1. 种群是指在一定的区域内同种生物个体的总和;2. 可遗传变异包括基因突变、基因重组和染色体变异;3.新物种形成的标志是与原物种产生生殖隔离。15.杜氏肌营养不良(DMD)是由单基因突变引起的伴X隐性遗传病,男性中发病率约为1/4000。甲、乙家系中两患者的外祖父均表现正常,家系乙Ⅱ-2还患有红绿色盲。两家系部分成员DMD基因测序结果(显示部分序列,其他未显示序列均正常)如图。下列叙述错误的是( )A.家系甲Ⅱ-1和家系乙Ⅱ-2分别遗传其母亲的DMD致病基因B.若家系乙Ⅰ-1和Ⅰ-2再生育一个儿子,儿子患两种病的概率比患一种病的概率低C.不考虑其他突变,家系甲Ⅱ-2和家系乙Ⅱ-1婚后生出患DMD儿子的概率为1/8D.人群中女性DMD患者频率远低于男性,女性中携带者的频率约为1/4000【答案】ABD【解析】【分析】据题意可知,杜氏肌营养不良(DMD)是由单基因突变引起的伴X隐性遗传病,红绿色盲也是伴X隐性遗传病,这两种病均位于X染色体上,属于连锁遗传。根据家系甲部分成员DMD基因测序结果可知,Ⅰ-2个体基因序列正常,Ⅱ-1个体基因序列异常,假设DMD的致病基因用b表示,则Ⅰ-2的基因型为XBXB,Ⅱ-1的基因型为XbY,则Ⅱ-1患病的原因可能是其母亲产生配子时发生了基因突变。根据家系乙部分成员DMD基因测序结果可知,用a表示红绿色盲致病基因,则Ⅰ-2的基因型为XABXab,Ⅱ-2的基因型为XabY。【详解】A、据分析可知,家系甲Ⅱ-1的母亲不携带致病基因,其致病基因可能是其母亲在产生卵子的时候发生基因突变导致的,家系乙Ⅱ-2遗传其母亲的DMD致病基因,A错误;B、若家系乙Ⅰ-1XABY和Ⅰ-2XABXab再生育一个儿子,由于ab基因连锁,交叉互换的概率较低,因此,儿子患两种病的概率高于患一种病的概率,B错误;C、不考虑其他突变,家系甲Ⅱ-2的基因型为XBY,家系乙中Ⅰ-2的基因型为XBY,Ⅰ-2的基因型为XBXb,则Ⅱ-1基因型为XBXb的概率是1/2,家系甲Ⅱ-2和家系乙Ⅱ-1婚后生出患DMD儿子的概率为1/2×1/4=1/8,C正确;D、由于DMD是由单基因突变引起的伴X隐性遗传病,人群中女性DMD患者(XbXb)频率远低于男性(XbY),由题干可知,男性中发病率约为1/4000,即Xb=1/4000,则XB=3999/4000,女性中携带者的频率约为2×1/4000×3999/4000≈1/2000,D错误;故选ABD。【点睛】16.某大型水库中有一种小型水生动物甲,体色有红色和橙黄色两种类型为一对相对性状且红色是显性性状。不同体色的甲对环境中有机污染物的敏感度差异较大,常用于水质监测。自2018年开始连续三年的调查发现甲种群中红色个体占比分别为96%、90%、88%,种群中杂合子占比分别为32%、20%、16%,据此分析以下说法正确的是( )A.红色个体占比逐年减小,说明该水库可能出现了有机污染B.橙黄色个体占比逐年增加,说明该水库更适合橙黄色个体的生存C.2018年显性基因的基因频率为80%D.三年的调查初步证明体色的显性和隐性基因频率相对稳定不变【答案】CD【解析】【分析】1、利用基因型频率求解基因频率的计算方法:种群中某基因频率=该基因控制的性状纯合体频率+1/2×杂合体频率。2、小型水生动物甲的体色红色对橙黄色显性,假设控制红色的基因是A,控制橙黄色基因为a,第一年红色个体占比为96%,杂合子Aa占比为32%,则AA占比为64%,aa占比为4%,可算出A基因频率为80%,a基因频率为20%,第二年红色个体占比为90%,杂合子Aa占比为20%,则AA占比为70%,aa占比为10%,可算出A基因频率为80%,a基因频率为20%,第三年红色个体占比为88%,杂合子Aa占比为16%,则AA占比为72%,aa占比为12%,可算出A基因频率为80%,a基因频率为20%。【详解】A、根据数据可计算出三年中体色的基因频率没有发生变化,所以无法证明有机污染的存在,A错误;B、根据数据可计算出三年中体色的基因频率没有发生变化,也不能说明橙黄色个体更适于当下环境,B错误;C、由分析2可知:根据数据可计算出2018年显性基因的基因频率为80%,C正确;D、三年的调查结果均是A基因频率为80%,a基因频率为20%,则初步证明体色的显性和隐性基因频率相对稳定不变, D正确。故选CD。三、填空题17.某地区男女比例相当,男性中红绿色盲患者占8%。血友病的致病基因及其等位基因仅位于X染色体上,女性杂合子不患此病。血友病的相关等位基因为A、a;红绿色盲的相关等位基因为B、b。请回答下列问题:(1)若此地区红绿色盲基因频率保持不变,则此地区人群中出现女性红绿色盲基因携带者的概率为 _____%。(2)若只考虑血友病,某表现型正常的夫妻生育出一个染色体组成为XXY的血友病孩子,则该染色体异常孩子出现的原因为_____。(3)控制血友病和红绿色盲的两对等位基因构成的基因型共有_____种。某表现型正常的夫妻生育有一个既患血友病又患红绿色盲的男孩,在不考虑生物变异的情况下,则此家庭中妻子的基因型为_____;在考虑生物变异的情况下,若该男孩的血友病基因来自其外祖母,而红绿色盲基因来自其外祖父,则该男孩既患血友病又患红绿色盲的原因最可能为_____。【答案】(1)7.36(2)该孩子母亲的生殖细胞在减数第二次分裂后期两条含有基因a的X染色体移向同一极,形成了基因型为XaXa的卵细胞(3) 14 XABXab 该男孩母亲(基因型为XAbXaB)的生殖细胞在减数第一次分裂前期发生了交叉互换,从而产生了基因型为Xab的卵细胞【解析】【分析】红绿色盲属于伴X隐性遗传病,Xb在男女中出现的概率相同,但男女患色盲的概率不同,女性色盲的基因型为XbXb,男性色盲的基因型为XbY,据此分析作答。(1)女性红绿色盲携带者的概率=2×XB×Xb=2×92%×8%=14.72%,人群中男女人数大约相等,则人群中女性色盲携带者的概率约为7.36%。(2)血友病为伴X隐性遗传,若表现型正常的夫妻生育出一个染色体组成为XXY的血友病孩子,则该夫妻的基因型为XAY、XAXa,该染色体组成为XXY的血友病孩子基因型是XaXaY,原因可能是该孩子母亲的生殖细胞在减数第二次分裂后期两条含有基因a的X染色体移向同一极,形成了基因型为XaXa的卵细胞。(3)人的红绿色盲基因(b)和血友病基因(a)都位于X染色体上,Y染色体上均不含等位基因,属于伴性遗传,控制该遗传病的两对基因可组成XABXAB、XABXAb、XABXaB、XABXab、XAbXAb、XAbXaB、XAbXab、XaBXaB、XaBXab、XabXab、XABY、XAbY、XaBY、XabY,共14种基因型;某表现型正常的夫妻生育有一个既患血友病又患红绿色盲的男孩,在不考虑生物变异的情况下,则此家庭中丈夫基因型只能为XABY,则儿子的致病基因Xab,只能来自妻子,故妻子的基因型为XABXab;在考虑生物变异的情况下,若该男孩的血友病基因来自其外祖母,而红绿色盲基因来自其外祖父,则该男孩既患血友病又患红绿色盲的原因最可能为该男孩母亲(基因型为XAbXaB)的生殖细胞在减数第一次分裂前期发生了交叉互换,从而产生了基因型为Xab的卵细胞。 【点睛】本题考查基因频率和伴性遗传的相关知识,要求考生识记基因频率的概念,掌握基因频率的相关计算,能结合伴性遗传的规律分析作答。18.果蝇的灰体和黑体受等位基因B,b控制,截刚毛和正常刚毛受等位基因D,d控制,两对基因独立遗传。为研究体色与刚毛性状的遗传,进行了如下实验。请回答:杂交组合子代性别子代表现型及数量灰体正常刚毛黑体正常刚毛灰体截刚毛黑体截刚毛灰体正常刚毛雌性 ×黑体正常刚毛雄性雌性49495049雄性1009900灰体截刚毛雌性 ×灰体正常刚毛雄性雌性0015149雄性1495000 (1)黑体是_____性状,控制刚毛性状遗传的基因位于_____染色体上。组合二中的亲本果蝇的基因型为_____。(2)截刚毛雄果蝇体细胞中最多有_____个截刚毛基因。(3)请写出组合一亲本雄果蝇与组合二亲本雌果蝇杂交产生后代的遗传图解_____。(4)组合一中的F1果蝇群体中,d的基因频率是_____。让组合一F1雌雄果蝇随机交配,后代灰体正常刚毛雌果蝇的基因型有_____种,其中BbXDXd占的比例为_____【答案】(1) 隐性 XY同源区段(X和Y染色体) BbXdXd##BbXdYD(2)4(3)(4) 1/2 4 24/35【解析】【分析】根据表格分析,第二组杂交组合中,灰体×灰体后代中灰色:黑色=3:1,没有雌雄之分,说明黑体是隐性性状,而且位于常染色体上。第一组杂交组合中,刚毛雌性×刚毛雄性后代雌性中刚毛:截刚毛=1:1,而雄性中全是刚毛,说明截刚毛是隐性,而且位于性染色体上;第二组杂交组合中,截刚毛雌性×正常刚毛雄性,假如位于X染色体上,亲本的基因型是XdXdXDY→XDXd(雌性刚毛)、XdY(雄性截刚毛),因此只能位于XY同源区段。第一组杂交组合亲本的基因型是BbXDXdbbXdYD,第二组杂交组合中的亲本果蝇的基因型为BbXdXdBbXdYD。(1)根据表格分析,第二组杂交组合中,灰体灰体后代中灰色:黑色=3:1,说明黑体是隐性性状;第一组杂交组合中,刚毛雌性刚毛雄性后代雌性中刚毛:截刚毛=1:1,而雄性中全是刚毛,说明截刚毛是隐性,而且位于性染色体上;第二组杂交组合中,截刚毛雌性正常刚毛雄性,假如为于X染色体上,亲本的基因型是XdXdXDY→XDXd(雌性刚毛)、XdY(雄性截刚毛),因此只能位于XY同源区段。组合二中灰体截刚毛雌性灰体正常刚毛雄性,逐对分析,灰体灰体后代中灰色:黑色=3:1,则基因型为Bb×Bb,截刚毛雌性的基因型XdXd,正常刚毛雄性的基因型为XDYd或XdYD),假如亲本的基因型是XdXd×XDYd→XDXd(雌性刚毛)、XdYd(雄性截刚毛),与表格不符合,则亲本果蝇的基因型为BbXdXd×BbXdYD。(2)截刚毛雄果蝇的基因型为XdYd,则体细胞在有丝分裂后期中最多有4个截刚毛基因。(3)根据分析可知,组合一亲本雄果蝇的基因型为bbXdYD,组合二亲本雌果蝇的基因型为BbXdXd,杂交产生后代的遗传图解: (4)组合一中亲本的基因型为XDXdXdYD,D:d=1:1,则F1果蝇群体中,d的基因频率是1/2。第一组杂交组合亲本的基因型是BbXDXdbbXdYD,F1雌雄果蝇中灰体和黑体的基因型为1Bb、1bb,则B=BB+Bb/2=1/4,b=3/4,截刚毛和正常刚毛的基因型为XDXd、XdXd、 XDYD、XdYD,雌性中XD=1/4,Xd=3/4,雄性中XD=1/4,Xd=1/4,Y=1/2,F1雌雄随机交配,则后代灰体(BB、Bb)正常刚毛雌果蝇(XDXD、XDXd)的基因型有22=4种,灰体(BB、Bb)=1-bb=1-3/43/4=7/16,Bb=21/43/4=3/8,则灰体中Bb=6/7;刚毛雌果蝇(XDXD、XDXd)=1/41/4+(1/41/43/41/4)=5/16,而XDXd=1/4。正常刚毛雌果蝇中XDXd=4/5,则后代灰体正常刚毛雌果蝇中BbXDXd占的比例为6/74/5=24/35。【点睛】本题旨在考查学生理解伴性遗传、基因分离定律和自由组合定律的实质,意在考查学生的识图和判断能力,难度较大。19.1万年前,科罗拉多大峡谷中的松鼠被一条河流分隔成两个种群,两个种群,现在已经发生明显的分化。研究人员指出,经过长期演化已经形成两个物种,如图所示。分析回答:(1)结合现代生物进化理论分析可知,a、c分别表示_________、_________;b的实质变化是______________________。(2)松鼠种群中存在控制毛色的一对等位基因(A-黑色,a-浅色)。原松鼠种群中AA、Aa、a的基因型频率分别为20%、50%、30%,环境变化后,峡谷北侧山高林密,生活于其中的松鼠种群中基因型为AA、Aa的个体数量在一年后各增加20%,基因型为aa的个体数量减少20%,则一年后a的基因频率为_________。(3)该峡谷的河流中某种金鱼的一对相对性状由一对等位基因(B、b)控制,其中b基因在纯合时使胚胎致死(bb、XbXb、XbY等均为纯合子)。现取一对金鱼杂交,F1金鱼共67只,其中雄金鱼21只,则F1金鱼自由交配所得F2成活个体中,B基因的频率为_______(用分数形式表示)。【答案】(1) 地理隔离 生殖隔离 种群基因频率的改变(2)0.5(3)10/11【解析】【分析】1、分析题图:①~⑥表示生物变异,a表示地理隔离,b表示基因频率变化的不断积累,c表示生殖隔离。2、生物进化的实质是种群基因频率的定向改变。基因频率及基因型频率的相关计算如下:(1)在种群中一对等位基因的频率之和等于1,基因型频率之和也等于1;(2)一个等位基因的频率=该等位基因纯合子的频率+1/2杂合子的频率。(1)由以上分析可知:甲图中a表示地理隔离,c表示生殖隔离,b表示基因频率变化的不断积累。(2)原松鼠种群中AA的基因型频率为20%,Aa的基因型频率为50%,aa的基因型频率为30%.假设开始松鼠的种群数量为100只(AA为20只、Aa为50只、aa为30只),环境变化后,峡谷北侧山高林密,生活于其中的松鼠种群中显性个体即基因型为AA、Aa的个体数量在一年后各增加20%,隐性个体即基因型为aa的个体数量减少20%,则AA的数量为24只,Aa的数量为60只,aa的数量为24只,所以一年后a的基因频率=(60+24×2)÷(24×2+60×2+24×2)=50%。(3)由题意知,一对金鱼杂交,F1代金鱼共67只,其中雄金鱼21只,雌性个体:雄性个体≈2:1,说明金鱼的这一对等位基因位于X染色体上,亲本的基因型为XBXb、XBY,F1中,雌性个体的基因型为XBXb、XBXB,产生卵细胞的基因型及比例是:XB:Xb=3:1,雄性个体的基因型为XBY,产生的精子的基因型及比例是XB:Y=1:1,因此F1代金鱼自由交配所得F2代的基因型及比例是:XBXB:XBXb:XBY:XbY=3:1:3:1.,其中XbY死亡,所以成活个体中XBXB:XBXb:XBY=3:1:3;XB的基因频率=(3×2+1+3)÷(3×2+1×2+3)=10/11。【点睛】本题考查生物进化及基因频率的相关计算,意在考查考生的识记能力和识图能力;理解所学知识要点的能力;能用文字、图表以及数学方式等多种表达形式准确地描述生物学方面的内容和计算能力。20.达芙妮小岛上的勇地雀较早的时候主要取食小种子。1977年,一场严重的干旱导致小种子植物大量死亡,具有较大鸟喙的勇地雀逐渐取食大花蒺藜的种子(大花蒺藜抗旱,种子较大,有着厚厚的外壳和尖锐的刺,只有大的鸟喙才能啄破取食)。如图为1975-1979年勇地雀种群喙的平均深度发生变化曲线。请回答:(1)调查发现,每一只勇地雀在1977年干旱前后,喙的深度没有发生变化。那么,勇地雀种群喙的平均深度在干旱前后发生变化的可能原因是______。研究人员发现ALX1基因是引起地雀喙大小发生改变的关键基因,由此可见勇地雀种群的喙平均深度变化的实质是______。(2)1979年干旱结束后,达芙妮小岛上植被逐渐恢复。随着食物逐渐充足,另一种地雀——大嘴地雀迁入该小岛。大嘴地雀有着更大的喙,且体型是勇地雀的两倍,主要以大花蒺藜的种子为食物。调查得到1997年-2003年两种地雀的种群数量变化如图。①1999年-2001年,勇地雀种群数量下降的主要原因是______。②2001年-2003年,勇地雀种群的喙平均深度有所回落。据此分析,勇地雀种群数量逐渐增加的主要原因可能是______。【答案】(1) 干旱导致小种子植物大量死亡,喙深度较大的勇地雀个体能够获得食物,深度较小的勇地雀个体由于缺乏食物而被淘汰,喙深度较小的勇地雀个体数量减少(或“喙深度较小的勇地雀个体在自然选择下数量减少”) 勇地雀种群的ALX1基因频率发生改变(2) 勇地雀与大嘴地雀在竞争中处于劣势,获取的食物不足,种群数量降低 自然选择的压力使勇地雀采食小种子,与大嘴地雀的竞争关系减弱,勇地雀种群数量上升【解析】【分析】达尔文生物进化理论认为,生存斗争产生适者生存的现象。生物的变异是不定向的,而自然选择是定向的,突变和基因重组产生生物进化的原材料,自然选择使种群的基因频率定向改变并决定生物进化的方向,隔离是新物种形成的必要条件。(1)调查发现,每一只勇地雀在1977年干旱前后,喙的深度没有发生变化。那么,勇地雀种群喙的平均深度在干旱前后发生变化的原因是干旱导致小种子植物大量死亡,而喙深度较大的勇地雀个体能够获得食物,满足自身生长,而喙深度较小的勇地雀个体由于缺乏食物而被淘汰,因而喙深度较小的勇地雀个体数量减少,即喙深度较大的勇地雀获得了更多生存的机会因而数量大增。生物进化的过程是基因频率发生定向改变的过程,而ALX1基因是引起地雀喙大小发生改变的关键基因,由此可见勇地雀种群的喙平均深度变化的实质是勇地雀种群的ALX1基因频率发生改变的过程。(2)①1999年-2001年,大嘴地雀迁入该小岛。大嘴地雀有着更大的喙,且体型是勇地雀的两倍,主要以大花蒺藜的种子为食物,可见大嘴地雀和勇地雀是竞争关系,勇地雀在与大嘴地雀的竞争中处于劣势,获取的食物不足,生存、繁殖的机会减少,因而勇地雀种群数量下降。②2001年-2003年,由于大嘴地雀取食能力更强,迫使勇地雀只能吃小种子,因此勇地雀平均的鸟喙尺寸开始逐渐减小,此时小嘴的勇地雀在生存斗争中占有优势,并获得更多的生存机会,繁殖更多的后代,因而勇地雀种群的喙平均深度有所回落,且此时种群数量也有所上升。【点睛】熟知现代生物进化理论的内容是解答本题的关键,能利用现代生物进化理论解释生物学中适应性的形成是解答本题的另一关键。

相关课件

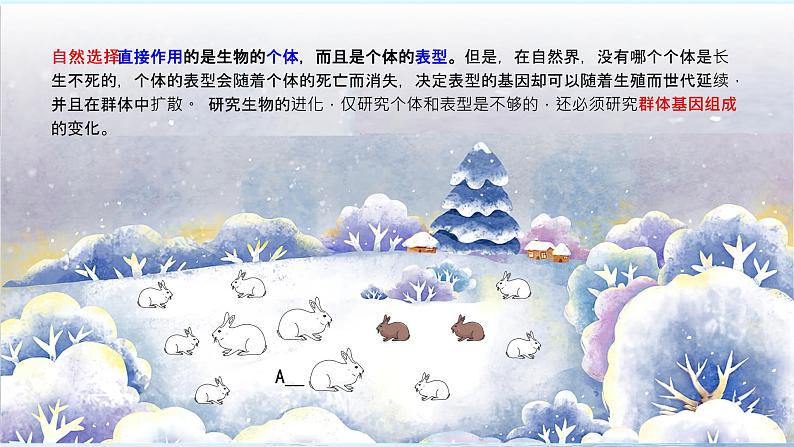

这是一份人教版 (2019)必修2《遗传与进化》第6章 生物的进化第3节 种群基因组成的变化与物种的形成一 种群基因组成的变化精品课件ppt,共54页。

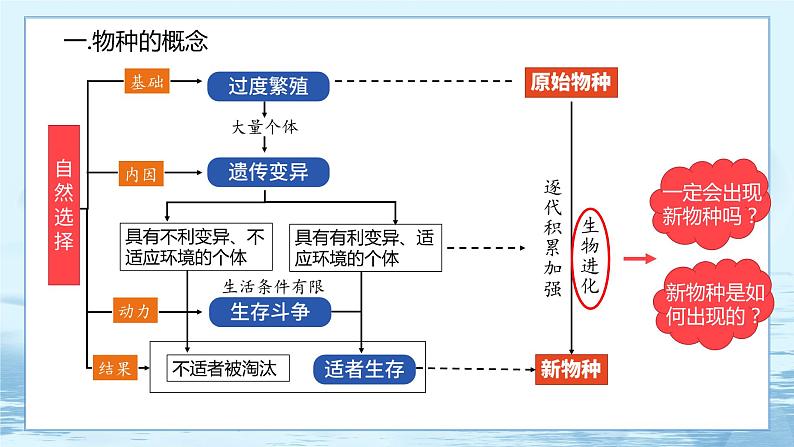

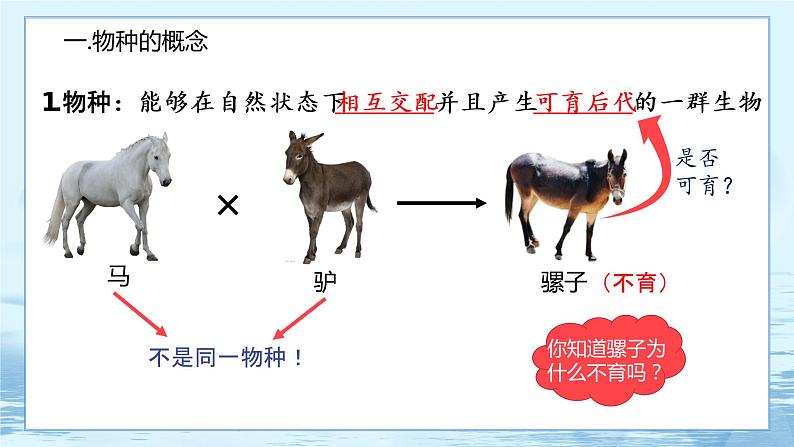

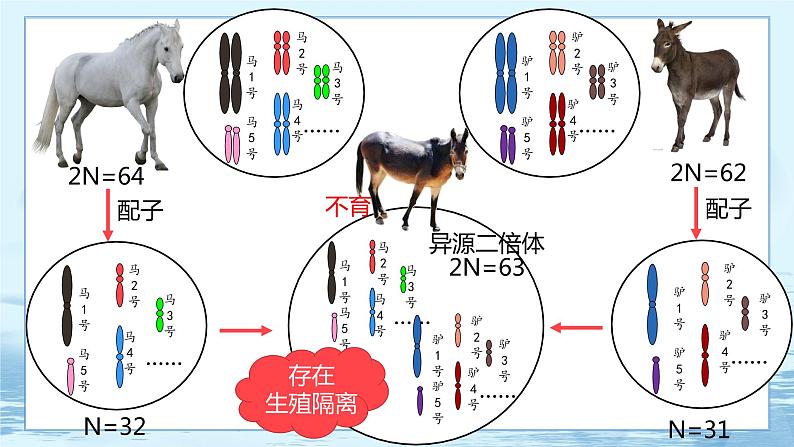

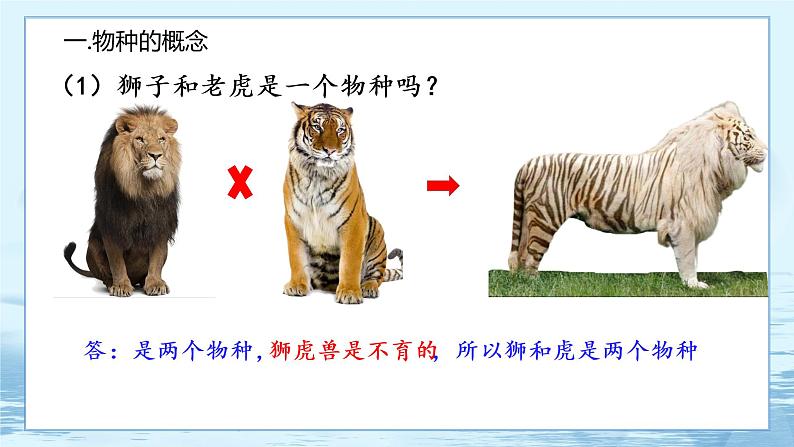

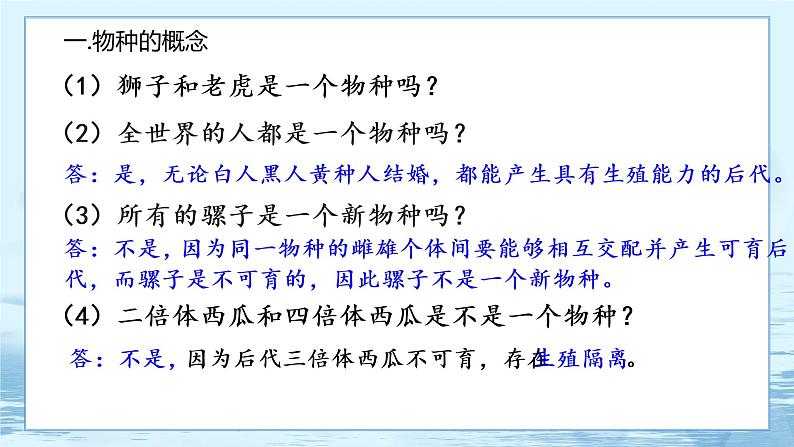

这是一份人教版 (2019)必修2《遗传与进化》一 种群基因组成的变化完美版ppt课件,共14页。PPT课件主要包含了生物的进化,新课导入,种群和种群基因库,种群基因频率的变化,物种的概念,课堂小结布置作业等内容,欢迎下载使用。

这是一份人教版 (2019)必修2《遗传与进化》一 种群基因组成的变化精品课件ppt,共40页。PPT课件主要包含了学习目标,情境导入,开放式话题合理即可,及时练习,蝗虫产卵,种群基因库,基因频率,某种基因的数目,×100%,黑色树干上的桦尺蛾等内容,欢迎下载使用。