- 人教版高中生物必修二基因突变和基因重组学案 学案 1 次下载

- 人教版高中生物必修二染色体变异学案 学案 1 次下载

- 人教版高中生物必修二协同进化与生物多样性的形成学案 学案 1 次下载

- 人教版高中生物必修二生物有共同祖先的证据学案 学案 1 次下载

- 人教版高中生物必修二自然选择与适应的形成学案 学案 1 次下载

高中一 种群基因组成的变化学案设计

展开第3节 种群基因组成的变化与物种的形成

第1课时 种群基因组成的变化

学习目标

核心素养

1.举例说明种群、基因库、基因频率的概念,学会用数学方法讨论基因频率的变化。

2.结合教材阐明突变和基因重组是生物进化的原材料。

3.探究自然选择对种群基因频率变化的影响。

1.生命观念:通过对种群基因频率的变化和物种形成相关知识的学习,进一步促进学生进化与适应观的形成。

2.科学思维:通过桦尺蛾黑化和地雀喙的差异等实例,引导学生在学习中运用推理、总结、归纳等一系列思维方法得出结论。

3.科学探究:“探究自然选择对种群基因频率变化的影响”和“探究抗生素对细菌的选择作用”,让学生进一步了解了科学探究的基本过程和原理,增强了对自然现象的好奇心和求知欲。

4.社会责任:细菌的耐药性形成等知识的学习使学生能参与到社会问题的讨论中,能用所学知识解释具体现象,培养学生的社会责任。

知识点一 种群和种群基因库

1.种群概念和特点

(1)种群概念:生活在一定区域的同种生物全部个体的集合。

(2)种群特点

①种群中的个体并不是机械地集合在一起。

②一个种群其实就是一个繁殖的单位,雌雄个体可以通过繁殖将各自的基因遗传给后代。

③种群在繁衍过程中,个体有新老交替,基因却代代相传。

2.种群基因库和基因频率

(1)基因库:一个种群中全部个体所含有的全部基因,叫作这个种群的基因库。

(2)基因频率

①概念:在一个种群基因库中,某个基因占全部等位基因数的比值。

②计算公式:基因频率=×100%。

(1)一个湖泊中的全部鱼是一个种群。(×)

(2)培养皿中由一种大肠杆菌形成的一个菌落是一个种群。(√)

(3)达尔文进化论以个体为单位研究,现代进化论以种群为单位研究。(√)

(4)一般情况下自交、随机交配不会引起种群基因频率的改变。(√)

(5)种群的基因库是一直不变的。(×)

知识点二 种群基因频率的变化和自然选择对种群基因频率变化的影响1.种群基因频率的变化

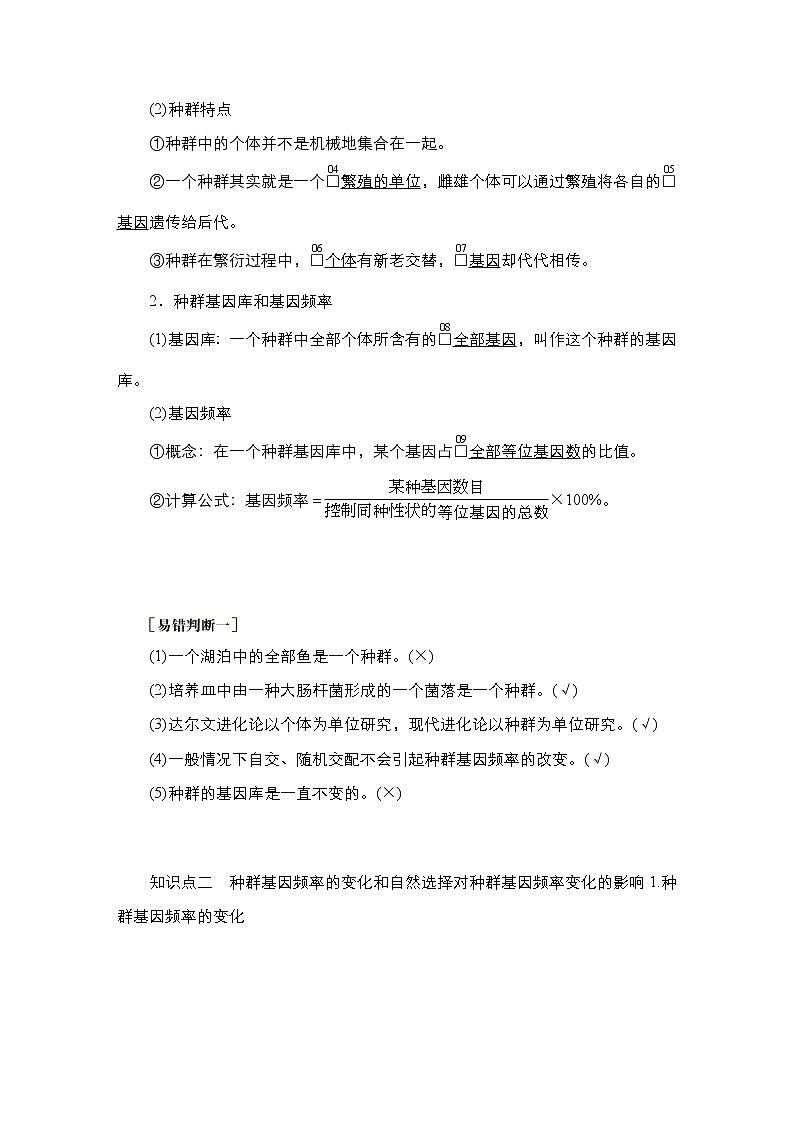

(1)可遗传变异的来源

(2)可遗传变异的形成

基因突变产生的等位基因,通过有性生殖过程中的基因重组,可以形成多种多样的基因型,从而使种群中出现多种多样可遗传的变异类型。

(3)可遗传变异的特点:随机性、不定向性。

(4)变异的有利和有害是相对的,是由生物的生存环境决定的。

2.自然选择对种群基因频率变化的影响

(1)实例分析(桦尺蛾体色进化)

(2)原理分析

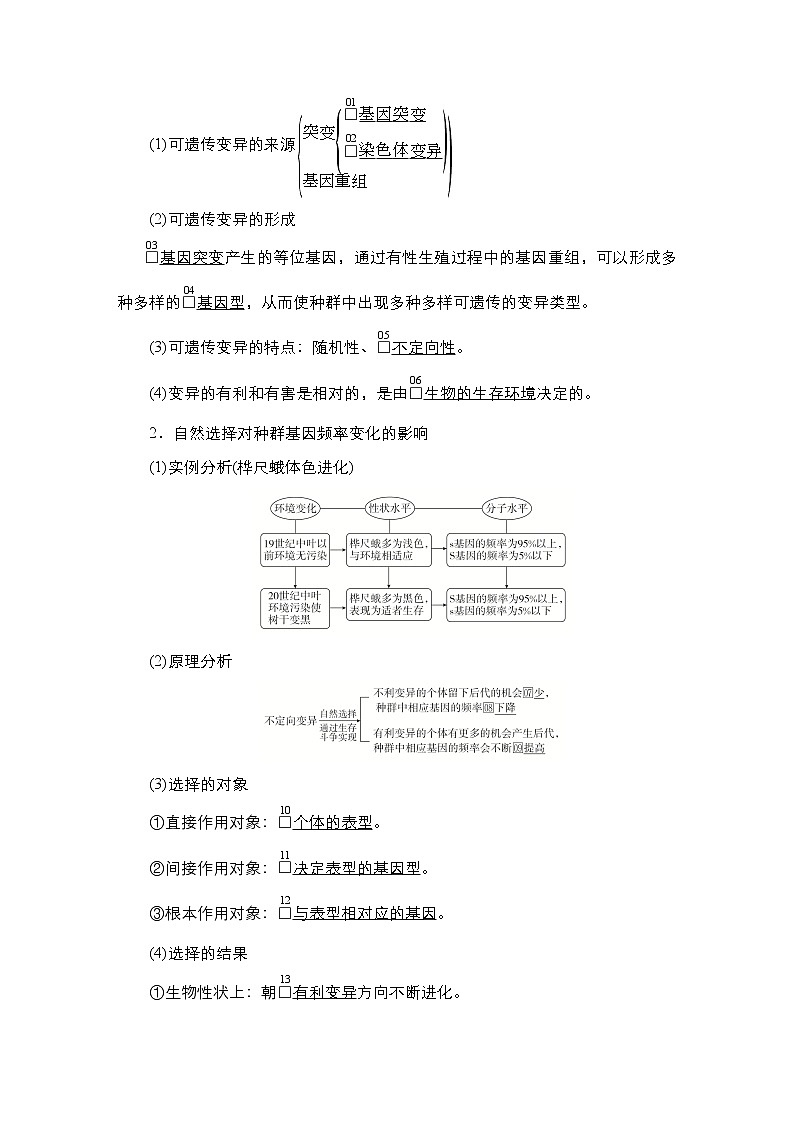

(3)选择的对象

①直接作用对象:个体的表型。

②间接作用对象:决定表型的基因型。

③根本作用对象:与表型相对应的基因。

(4)选择的结果

①生物性状上:朝有利变异方向不断进化。

②基因上:种群基因频率会发生定向改变。

(5)生物进化的实质:在自然选择的作用下,种群的基因频率会发生定向改变,导致生物朝着一定的方向不断进化。

(1)若生物进化了,种群基因频率一定改变。(√)

(2)若种群基因频率改变了,生物一定进化了。(√)

(3)突变、自然选择、迁入迁出等会导致种群基因频率改变。(√)

知识点三 探究抗生素对细菌的选择作用

1.原理:一般情况下,一定浓度的抗生素会杀死细菌,但变异的细菌可能产生耐药性。在实验室连续培养细菌时,如果向培养基中添加抗生素,耐药菌有可能存活下来。

2.目的要求:通过观察细菌在含有抗生素的培养基上的生长状况,探究抗生素对细菌的选择作用。

3.方法步骤

步骤1

分组、编号、作标记

用记号笔在培养皿的底部画2条相互垂直的直线,将培养皿分为4个区域,分别标记为①~④

步骤2

接种

取少量细菌的培养液,用无菌的涂布器(或无菌棉签)均匀地涂抹在培养基平板上

步骤3

自变量控制

用无菌的镊子先夹取1张不含抗生素的纸片放在①号区域的中央,再分别夹取1张抗生素纸片放在②~④号区域的中央,盖上皿盖

步骤4

培养

将培养皿倒置于37 ℃的恒温箱中培养12~16 h

步骤5

因变量观测

观察培养基上细菌的生长状况以及纸片附近是否出现抑菌圈。如果有,测量、记录抑菌圈的直径,并取平均值

续表

步骤6

重复实验

从抑菌圈边缘的菌落上挑取细菌,接种到已灭菌的液体培养基中培养,重复步骤2~5。如此重复几代,记录每一代培养物抑菌圈的直径

注意:实验结束后,应将耐药菌、培养基、纸片等进行高温灭菌处理。

4.结果

在培养基上有(填“有”或“无”)细菌生长,在放有抗生素纸片的区域出现抑菌圈。连续培养几代后,抑菌圈的直径会变小。

5.结论

抗生素对细菌具有定向选择作用。

1.为什么要从抑菌圈边缘的菌落上挑取细菌?

提示:抗生素能够杀死细菌,在抑菌圈边缘抗生素浓度较低,可能存在具有耐药性的细菌,因此要从抑菌圈边缘的菌落上挑取细菌。

2.滥用抗生素的现象十分普遍。例如,有人生病时觉得去医院很麻烦,就直接吃抗生素;有的禽畜养殖者将抗生素添加到动物饲料中。你认为这些做法会有什么后果?

提示:滥用抗生素会使病菌的抗药基因不断积累,抗药性不断增强,导致抗生素药物失效。

3.在本实验的培养条件下,耐药菌所产生的变异是有利还是有害的?你怎么理解变异是有利还是有害的?

提示:有利的,基因突变具有随机性和不定向性,突变的有利或有害取决于生物的生存环境,在本实验的环境条件下,耐药性细菌的存活率高,故耐药菌所产生的变异为有利变异。有利于细菌的变异对人类是有害的,面对不同的主体,应辩证地看待变异的有利有害性。

1.(目标1)对种群概念的正确叙述是( )

A.不同空间中同种生物个体的总和

B.生活在一定区域的同种生物的全部个体

C.一片水田中的所有鱼的总和

D.一个生态环境中有相互关系的动植物的总和

答案 B

2.(目标1)德国小蠊(二倍体)是常见的室内昆虫。随机取样的德国小蠊个体中,ss个体数为6,SS个体数为26,Ss个体数为18。则s的基因频率为( )

A.0.26 B.0.3

C.0.46 D.0.58

答案 B

解析 s的基因频率=×100%=×100%=30%。

3.(目标2)下列说法错误的是( )

A.基因突变产生新的等位基因

B.基因重组可以形成多种多样的基因型,从而使种群中出现多种多样可遗传的变异类型

C.突变的有害和有利不是绝对的,往往取决于生物的生存环境

D.生物突变的频率很低,而且许多突变是有害的,所以不能够作为生物进化的原材料

答案 D

解析 尽管自然条件下基因突变频率很低,且大多数对生物有害,但由于种群的个体数量多,每个个体的细胞中都有成千上万个基因,这样每一代就会产生大量的突变,此外突变的有害和有利取决于生物的生存环境,所以突变可以为进化提供原材料,D错误。

4.(目标3)生物的变异可以为进化提供原材料。下列关于变异与进化的叙述,不正确的是( )

A.自然选择直接选择的是个体的表型

B.种群中控制某一性状的全部等位基因的总和称为基因库

C.自然选择导致种群的基因频率发生定向改变

D.桦尺蛾种群颜色的变化是一种适应性进化,这种适应性进化是自然选择所造成的

答案 B

解析 一个种群中全部个体所含有的全部基因,称为这个种群的基因库,B错误。

5.(目标1)某植物种群中,AA基因型个体占30%,aa基因型个体占20%,则:

(1)植物种群中的A、a基因频率分别是________、________。

(2)若该植物自交,后代中AA、aa基因型个体分别占________、________。这时,A、a的基因频率分别是________、________。

(3)依据现代生物进化理论,这种植物是否发生了进化?________________。原因是___________________________________。

(4)进化的基本单位是________,进化的原材料是由________________________提供的,进化的实质是__________________。

答案 (1)55% 45%

(2)42.5% 32.5% 55% 45%

(3)没有发生进化 种群的基因频率没有发生改变

(4)种群 突变和基因重组 种群基因频率的改变

解析 (1)由题意可知,Aa基因型个体占50%,则A的基因频率=30%+50%×=55%,a的基因频率=1-55%=45%。

(2)(3)若该植物自交,后代中产生的基因型比例为:AA=30%+×50%=42.5%;aa=20%+×50%=32.5%;Aa=×50%=25%。此时A、a的基因频率分别为A=42.5%+25%×=55%,a=1-55%=45%。通过计算可以发现前后代的基因频率没有发生改变,说明生物没有发生进化。

题型一 基因频率和基因型频率的相关计算

[例1] 蜗牛的有条纹(A)对无条纹(a)为显性。在一个地区的蜗牛种群内,有条纹(AA)个体占55%,无条纹个体占15%,若蜗牛间进行自由交配得到F1,则A基因的频率是( )

A.30% B.62%

C.60% D.70%

解题分析 根据题意可知,Aa个体占30%,则A的基因频率为55%+30%×1/2=70%,a的基因频率为15%+30%×1/2=30%,其自由交配后A、a基因频率不变,D正确。

答案 D

[例2] 在一次红绿色盲的调查中共调查男女各200名,调查发现,女性红绿色盲基因的携带者15人,女性色盲5人,男性色盲11人。那么这个群体中红绿色盲基因的频率是( )

A.4.5% B.6%

C.9% D.7.8%

解题分析 由题意知,XBXb15人,XbXb5人,XbY 11人,所以基因b的数目=15×1+5×2+11×1=36个,因此,红绿色盲基因的频率=×100%=6%。

答案 B

[例3] 由于生存条件的改变,大熊猫已经从食肉进化到以吃竹子为主的阶段。现有一个大熊猫种群,若基因B/b为一对位于常染色体上的等位基因,已知该种群中B的基因频率为80%,b的基因频率为20%,下列相关叙述正确的是( )

A.遗传平衡状态下,该种群中bb的频率为40%

B.遗传平衡状态下,该种群中显性个体中出现杂合个体的概率为32%

C.大熊猫从食肉进化到以吃竹子为主,内因是生存斗争的压力

D.若群体中近亲繁殖比例升高,则后代中纯合子的比例会升高

解题分析 若B/b位于常染色体上,则遗传平衡状态下BB频率为64%,Bb频率为32%,bb频率为4%,显性个体中杂合概率为33.3%;进化的内因是遗传和变异,生存斗争是进化的动力;近亲繁殖意味着基因型相同的个体交配几率增大,即自交比例增多,连续自交后代纯合子比例升高。

答案 D

技法提升

有关基因频率计算题的解法

(1)常染色体上基因频率的计算

①已知各基因型及其个体的数量,求基因频率。此类题型可用定义公式计算,即某基因的频率=[(该基因纯合子个体数×2+杂合子个体数)÷(总个体数×2)]×100%。

②已知基因型频率,求基因频率。此类题型可以将百分号去掉,按定义公式计算或直接用“某基因的基因频率=该基因纯合子的百分比+杂合子百分比的1/2”来计算。如基因A的频率=AA的频率+1/2Aa的频率,基因a的频率=1-基因A的频率。

(2)位于性染色体上基因频率的计算

A的基因频率=×100%,

a的基因频率=×100%。

(N表示基因型的个体数)

(3)遗传平衡状态下基因频率的计算

①遗传平衡状态的条件

a.种群非常大。

b.种群中所有的雌雄个体间都能自由交配并产生后代。

c.没有基因突变的发生。

d.没有迁入和迁出。

e.没有自然选择(不同个体生存和繁殖的机会是相等的)。

②基因频率与基因型频率的计算公式

设A的基因频率为p,a的基因频率为q,则p+q=1。

雄配子

雌配子

A(p)

a(q)

A(p)

AA(p2)

Aa(pq)

a(q)

Aa(pq)

aa(q2)

即:AA的基因型频率=p2,Aa的基因型频率=2pq,aa的基因型频率=q2。

③若已知AA的基因型频率为m,则A的基因频率为。

题型二 自然选择与进化的关系

[例4] 根据现代生物进化理论,下列说法正确的是( )

A.突变、重组和自然选择都是定向的

B.生物进化的实质是种群基因型频率的改变

C.种群内基因频率的改变在世代间具有连续性

D.基因频率的变化只受自然选择的影响

解题分析 突变和重组是不定向的,自然选择是定向的,A错误;生物进化的实质是种群基因频率的改变,B错误;种群中基因频率的改变在世代间具有连续性,导致生物不断进化,C正确;人工选择、迁入迁出、突变等也会影响基因频率的变化,D错误。

答案 C

[例5] 2015年4月14日《楚天都市报》报道:湖北爆发致命超级细菌,导致一名3岁男童死亡。超级细菌是指对多数抗生素耐药的细菌,能让抗生素失效造成人体严重感染。下列关于超级细菌的叙述不符合达尔文进化观点的是( )

A.超级细菌对多数抗生素具有耐药性,是抗生素不断选择的结果

B.细菌中原来就存在对抗生素具有耐药性的个体

C.抗生素的选择和细菌的变异都是定向的

D.新品种抗生素的使用会影响超级细菌的进化

解题分析 抗生素的选择是人为条件下的选择,是定向的,但细菌的变异是非定向的,C符合题意;细菌中本来就有对抗生素具有耐药性的和不具有耐药性的个体,在抗生素的使用过程中,具有耐药性的细菌存活下来,并将这种耐药性遗传给下一代,不具有耐药性的细菌死亡,所以超级细菌对多数抗生素具有耐药性是抗生素不断选择的结果,A、B不符合题意;环境的定向选择作用决定着生物进化的方向,当环境因素发生改变时,会影响生物进化的方向,所以新品种抗生素的使用会影响超级细菌的进化,D不符合题意。

答案 C

[基础对点]

知识点一 种群和种群基因库

1.下列有关种群的叙述中,不正确的是( )

A.一个树林中的全部杜鹃是一个种群

B.种群内的个体彼此可以交配

C.种群是同种个体的机械集合

D.种群是生物繁殖的基本单位

答案 C

解析 生活在同一区域的同种生物的全部个体的集合叫作种群,种群中的个体并不是机械地集合在一起,一个种群其实就是一个繁殖的单位,雌雄个体通过繁殖将各自的基因遗传给后代。

2.下列关于基因库的叙述,不正确的是( )

A.一个种群所含有的全部基因叫作这个种群的基因库

B.生物个体会死亡,但基因库却因种群个体的繁殖而代代相传

C.种群中每个个体都含有种群基因库的全部基因

D.基因突变可改变基因库的组成

答案 C

解析 基因库是一个种群的全部个体所含的全部基因,由于不同个体之间在基因上具有差异,所以不可能每个个体都含有种群基因库中的全部基因,A正确,C错误;种群是生物繁殖的基本单位,基因库不会因个体死亡而消失,基因可以通过生殖而代代相传,B正确;可遗传的变异均可能改变基因库的组成,D正确。

知识点二 种群基因频率的变化和自然选择对种群基因频率变化的影响

3.在一个随机交配的中等大小的种群中,经调查发现控制某性状的基因型只有两种:AA基因型的频率为40%,Aa基因型的频率为60%,aa基因型(致死型)的频率为0。那么随机交配繁殖一代后,AA基因型的个体占( )

A.49/91 B.49/100

C.11/20 D.11/17

答案 A

解析 A的基因频率=AA%+Aa%,因此A的基因频率为70%,a的基因频率为30%,根据遗传平衡定律,其随机交配繁殖一代后,AA基因型频率=70%×70%=49%,Aa的基因型频率=2×70%×30%=42%,aa的基因型频率=30%×30%=9%,其中aa为致死型,因此AA基因型的个体占=。

4.某豌豆的基因型为Aa,让其连续自交三代(遗传符合孟德尔遗传定律),其第4代中的基因频率和基因型频率变化情况是( )

A.基因频率变化,基因型频率不变

B.基因频率不变,基因型频率变化

C.两者都变化

D.两者都不变

答案 B

解析 自交不会改变基因频率,但会改变基因型频率。

5.如图表示自Q点环境条件发生变化后,某个种群中A和a基因频率的变化情况,下列说法错误的是( )

A.Q后基因A控制的性状更加适应环境

B.P点时两曲线相交,此时A和a的基因频率均为50%

C.环境条件发生变化使得该种群产生了适应性变异

D.在自然选择的作用下,种群的基因频率发生了定向改变

答案 C

解析 Q后基因A的频率逐渐升高,基因a的频率逐渐降低,说明A控制的性状更加适应环境,A正确;1对等位基因的频率之和等于1,P点时两曲线相交,说明A与a的基因频率相等,均为50%,B正确;生物产生的变异是不定向的,在特定环境的选择作用下,具有适应该环境的变异个体生存机会增多而被选择下来得以生存,C错误。

6.假设某动物种群的基因库中,B的基因频率为0.8,b的基因频率为0.2,若环境的选择作用使B的基因频率不断降低,若干代后,B的基因频率变为0.3,b的基因频率变为0.7。下列有关叙述错误的是( )

A.该动物种群发生了进化

B.该动物种群基因库中基因B、b的产生最初来自基因突变

C.若干代后,该动物种群中一定形成了生物新类型

D.b基因控制的性状更适应环境

答案 C

解析 由题意可知,该种群的基因频率发生了变化,因此该种群发生了进化,但不一定形成生物新类型,A正确,C错误;基因突变产生了等位基因,B正确;由题干可知,环境的选择作用使B的基因频率由0.8降为0.3,b的基因频率由0.2变为0.7,所以b基因控制的性状更适应环境,D正确。

7.下列关于种群基因频率的叙述,正确的是( )

A.基因频率是指某基因的数目占种群所有基因总数的比例

B.基因的有利突变对种群的基因频率一般无影响

C.若种群内个体能随机交配,则种群基因频率保持稳定

D.同一物种的两个种群间的双向迁移,可减小种群基因库间的差异

答案 D

解析 基因频率是指在一个种群基因库中,某个基因占这个基因全部等位基因数的比例,A错误;基因的有利突变对种群的基因频率有影响,B错误;若种群内个体能随机交配、种群非常大、没有迁入和迁出、没有自然选择、基因不产生突变,则种群基因频率保持稳定,C错误。

8.某野生动物种群的栖息场所被两条交叉的高速公路分割成4块,由此形成4个完全独立的种群。下列叙述正确的是( )

A.这4个种群中发生的突变和基因重组对彼此的基因频率均有影响

B.个体的迁入和迁出、出生和死亡不影响该种群的基因频率

C.高速公路的开通会诱导4个种群发生不同的变异及进化

D.环境通过对不同表型个体的不同选择改变种群的基因频率

答案 D

解析 不同种群形成不同的基因库,每个独立的、互不干扰的种群中发生的突变和基因重组对彼此的基因频率均没有影响,A错误;个体的迁入和迁出、出生和死亡会影响该种群的基因频率,B错误;变异具有不定向性,且高速公路的开通不是诱导种群发生变异的因素,C错误。

知识点三 探究抗生素对细菌的选择作用

9.西班牙《趣味》月刊发表了文章——《昆虫抗菌肽给细菌性疾病的防治带来了希望》。文章称随着全球范围内抗生素的广泛和大量应用,抗药细菌不断出现,它可以通过多种途径对抗生素产生抗性,抗生素在不久的将来有可能成为一堆废物。请分析抗生素对细菌抗性的产生所起的作用( )

A.抗生素的不断使用,使细菌逐渐适应而产生抗药性

B.细菌的变异是不定向的,抗生素对细菌进行了定向选择

C.细菌的变异是定向的,抗生素对细菌进行了定向选择

D.抗生素使细菌产生了定向变异

答案 B

解析 变异是随机的、不定向的,细菌原本就存在抗药性个体,使用抗生素后,抗生素对抗药性细菌进行了定向选择。

[能力提升]

10.雄性蓝孔雀尾屏很大,使其逃避天敌的能力下降。但这一特性对雌孔雀具有吸引力,使大尾屏个体的交配机会增加,并使该特性代代保留。下列相关叙述中错误的是( )

A.决定表型的基因可以随着生殖而世代延续

B.种群在繁衍过程中,个体有新老交替,基因代代相传

C.生物进化过程的实质在于保存对环境更适应的性状

D.雌孔雀对配偶的选择也会影响种群基因频率

答案 C

解析 生物进化的实质是自然选择导致种群基因频率的定向改变,C错误;雌孔雀常常选择大尾屏个体交配,会使后代中大尾屏基因频率增加,而小尾屏个体由于交配机会少,小尾屏基因向后代传递的概率低,进而使后代小尾屏基因频率降低,D正确。

11.下列关于基因频率、基因型频率与生物进化的叙述,正确的是( )

A.在一个种群中,控制一对相对性状的各种基因型频率的改变说明物种在不断进化

B.在一个种群中,控制一对相对性状的各种基因型频率之和为1

C.基因型为Aa的个体自交后代所形成的种群中,A基因的频率大于a基因的频率

D.因红绿色盲患者中男性数量多于女性,所以男性群体中红绿色盲的基因频率大于女性群体

答案 B

解析 基因频率的改变才能说明物种在进化,A错误;Aa自交后代中,A的基因频率等于a的基因频率,C错误;红绿色盲患者男性多于女性,原因是男性只要有一个色盲基因就表现患病,而女性只有同时具有两个色盲基因才表现患病,色盲基因频率在男女群体中是相同的,D错误。

12.有一个随机交配的种群,在没有迁移等条件下,该种群两年内基因型频率的变化如下表,根据现代生物进化理论,在这两年中,下列与这对基因有关的推断正确的是( )

年份

AA(%)

Aa(%)

aa(%)

1

30

40

30

2

25

50

25

A.该种群将朝着Aa增多的方向进化

B.该种群没有表现出生物的进化

C.该种群的生活环境有较大的变化

D.该种群将较容易发生基因突变

答案 B

解析 第1年A的基因频率=30%+1/2×40%=50%,a的基因频率=50%。第2年A的基因频率=25%+1/2×50%=50%,a的基因频率=50%。可见两年中A和a的基因频率没有发生变化,故该种群没有表现出生物进化。

13.前些年,随着抗生素人均用量增多,细菌耐药性也逐年提高。耐药性一旦产生,药物的治疗作用就明显下降。为探究抗生素对细菌的选择作用,科研人员做了如下实验。

步骤一:取少量金黄色葡萄球菌的培养液,均匀涂抹在培养基平板上,再放上4片含有青霉素的圆形滤纸片,在适宜条件下培养12~16 h,滤纸片周围出现抑菌圈。测量并记录抑菌圈的直径并取平均值,记为N1。

步骤二:从抑菌圈边缘的菌落上挑取细菌,重复上述步骤,培养至第五代。测量并记录每一代抑菌圈直径的平均值,记为N2→N5。

请思考并回答以下问题:

(1)细菌的耐药性变异来源于________,细菌耐药性逐年提高是__________________________的结果。

(2)根据抑菌圈大小可判定药物的抑菌效果,抑菌圈越小,抑菌作用越________,随着培养代数的增加,抑菌圈直径从N1→N5会________。

(3)人类不断研发新的抗生素,细菌对新药的耐药性也在不断提高,甚至出现了无药可治的“超级细菌”,请用现代生物进化理论观点解释“超级细菌”出现的原因_____________________________________________________。

(4)科研人员从第五代抑菌圈边缘挑取细菌接种,换用含有卡那霉素的滤纸片,重复培养5代;又在抑菌圈边缘重新挑取细菌培养,恢复使用青霉素滤纸片,测得抑菌圈直径平均值为N11。实验数据N11>N5,这一结果为我们防止“超级细菌”的出现提供的思路是___________________________________。

答案 (1)基因突变 抗生素对细菌进行了定向选择

(2)弱 逐渐变小

(3)抗生素的滥用,使耐药菌生存和繁殖的机会增加,耐药性基因在细菌种群中的基因频率逐渐上升,耐药性也不断增强,形成“超级细菌”

(4)建立细菌耐药预警机制,当细菌耐药性超过一定程度时,及时更换抗生素类药物,将细菌耐药性控制在较低水平

解析 (1)细菌属于原核生物,不能发生基因重组和染色体变异,其耐药性变异来源于基因突变,由于抗生素对细菌进行了定向选择,导致细菌耐药性逐年提高。

(2)根据抑菌圈大小可判定药物的抑菌效果,抑菌圈越小,抑菌作用越弱,随着培养代数的增加,由于抗生素的定向选择,抑菌圈直径会逐渐变小。

14.回答下列有关生物进化的问题。

(1)图1表示小岛上蜥蜴新种形成的基本过程,X、Y分别是______________、________。

(2)该小岛上的蜥蜴原种由许多个体组成,这些个体的总和称为________,这是生物进化的________。

(3)该小岛上所有蜥蜴个体含有的全部基因,称为该种群的________。

(4)小岛上蜥蜴原种的脚趾逐渐出现两种性状,W代表蜥蜴脚趾的分趾基因;w代表联趾(趾间有蹼)基因。图2表示这两种性状比例变化的过程。

①由于蜥蜴过度繁殖,导致____________加剧。

②小岛上食物短缺,联趾蜥蜴个体比例反而逐渐上升,其原因可能是__________________________________________________________________________________________________。

③图2所示的过程说明,自然环境的变化引起不同性状蜥蜴的比例发生变化,其本质是因为蜥蜴群体内的________发生了改变。

答案 (1)突变和基因重组 自然选择

(2)种群 基本单位

(3)基因库

(4)①生存斗争 ②联趾型个体趾间有蹼,适合于游泳,可以从水中获取食物。因此,在岛上食物短缺时,联趾个体的生存和繁殖机会较多(合理即可) ③基因频率

解析 (1)蜥蜴原种产生了不同性状是遗传变异的结果;具有适应环境的性状的个体生存下来和具有不适应环境的性状的个体被淘汰是自然选择的过程。

(2)种群指在一定时间内占据一定空间的同种生物的所有个体。小岛上蜥蜴原种的所有个体组成了种群,种群是生物进化的基本单位。

人教版 (2019)必修2《遗传与进化》一 种群基因组成的变化第1课时学案设计: 这是一份人教版 (2019)必修2《遗传与进化》一 种群基因组成的变化第1课时学案设计,共36页。

人教版 (2019)必修2《遗传与进化》一 种群基因组成的变化学案: 这是一份人教版 (2019)必修2《遗传与进化》一 种群基因组成的变化学案,共14页。

人教版 (2019)必修2《遗传与进化》一 种群基因组成的变化学案设计: 这是一份人教版 (2019)必修2《遗传与进化》一 种群基因组成的变化学案设计,共17页。学案主要包含了问题探讨,思考·讨论,探究·实践,练习与应用,师问导学,过程评价等内容,欢迎下载使用。