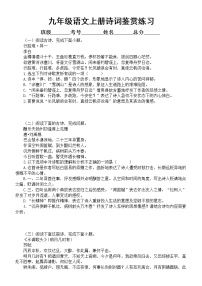

九年级诗词鉴赏 专项练习(1)

展开

诗词鉴赏专项练习一、阅读《采桑子》,按要求回答问题。采桑子欧阳修轻舟短棹西湖①好,绿水逶迤,芳草长堤,隐隐笙歌处处随。无风水面琉璃滑,不觉船移,微动涟漪,惊起沙禽掠岸飞。注释:①西湖:颍州西湖,欧阳修曾任颖州知州,晚年辞官退隐后便定居此地。这首小令写了哪个季节的景色?表达了词人怎样的心境? 2.这首词在描写景物上运用了哪些艺术技巧?请选择一个方面结合实例分析。 二、阅读下面这首词,完成下面小题。清平乐·独宿博山王氏庵①绕床饥鼠,蝙蝠翻灯舞。屋上松风吹急雨,破纸窗间自语。平生塞北江南,归来华发苍颜。布被秋宵梦觉,眼前万里江山。(注释)①作者遭弹劾后,闲居上饶带湖时所作。1.下列对诗的内容理解不正确的一项是( )A.词的开头两句写室内所见:夜出觅食的饥鼠绕床爬行,蝙蝠居然也到室内围灯翻飞。B.从词的上阙可得知,词人独宿的这个“王氏庵”,是久已无人居住的破屋。C.下阕最后两句写词人因念念不忘恢复中原而彻夜未眠,眼前现实使他益思奋勉,不坠壮志。D.全词表达词人渴望收复山河、为国效力的思想,也流露出对苟且偷安毫不振作的南宋朝廷的愤懑之情。2.下列对诗的赏析不正确的一项是( )A.这首《清平乐》,代表了辛词的一种艺术风格,全词仅有八句话四十六个字,但是却描绘了一幅萧瑟破败的风情画。B.“破纸窗间自语”中“自语”一词运用拟人手法,将风吹窗纸的声音描摹出来萧瑟破败之状跃然纸上。C.下阕“眼前万里江山”与“平生塞北江南”相呼应,从而把上阕四句推到背后,壮志未酬的平生经历使词人心怀祖国河山,形诸梦寐。D.这首词感情浓烈,语言绮丽,纯用白描,环境气氛的渲染非常出色,具有很强的艺术感染力。三、阅读下面古诗,完成下面小题。社日王驾鹅湖山下稻粱肥,豚栅鸡栖半掩扉。桑柘影斜春社散,家家扶得醉人归。从诗的前两句可以看出当地农村生活的哪些特点? 2.古代祭祀土神的日子叫“社日”,整首诗没有一字描写社日祭祀的情景,但我们却能感受到祭祀的气氛,这是运用了__________________写法。“家家扶得醉人归”中“醉”是表象,__________________才是村民的真正心境。四、阅读下面的诗歌,回答小题。宿翠微寺(唐)马戴处处松阴满,樵开一径通。鸟归云壑静,僧语石楼空。积翠含微月,遥泉韵细风。经行心不厌,忆在故山中。“鸟归云壑静,僧语石楼空”一联在写景上颇有特色,请简要分析。 2.诗歌尾联采用了什么抒情方式?抒发了诗人什么情感? 五、阅读下面一首古诗,完成下面小题。蝶恋花·密州上元①苏轼灯火钱塘三五夜。明月如霜,照见人如画。帐底吹笙香吐麝。此般风味应无价。寂寞山城人老也。击鼓吹箫,乍入农桑社②。火冷灯稀霜露下。昏香雪意云垂野。(注释)①上元,即元宵节;此时诗人刚由杭州调任密州知州;词中“山城”即密州。②农桑社:农村节日祭神的地方,当时密州连年蝗旱,村民举行社祭祈求丰年。1.词中两处写“霜”,但表达作用却不同。上片的“霜”突出了__________,下片的“霜”突出了______________。2.本词题为“密州上元”,上片却写的都是钱塘上元之景,这样写有何意图? 六、阅读下面一首古诗,完成下面小题。新晴野望(唐)王维新晴原野旷,极目无氛垢①。郭门临渡头,村树连溪口②。白水明田外,碧峰□山后。农月无闲人,倾家事南亩。(注释)①氛垢:雾气和尘埃。 ②溪口:溪流的入河口。本诗与杜甫的《春望》标题都有“望”字,但诗歌内容及表达的思想感情不同,请比较其不同。 2.诗句“白水明田外”中,“明”字的意思是“闪耀着光芒”,由此推断诗中空白处最符合诗歌意境的字是( )A.在 B.压 C.连 D.出七、阅读下面一首古诗,完成下面小题。画堂春·寄子由①苏轼柳花飞处麦摇波,晚湖②净鉴新磨。小舟飞棹去如梭,齐唱采菱歌。平野水云溶漾小楼风日晴和。济南何在暮云多,归去奈愁何。(注释)①这首词语《水调歌头·明月几时有》写于同一年,此时作者在密州,其弟在济南。②“湖”指柳湖,在今淮阳,苏轼兄弟俩曾在此泛舟。1.词的上阕“___________“___________”“小舟飞棹”都富有动感,它们共同构成了一个自在轻盈的境界,烘托出苏轼和苏辙昔日游湖时__________________的心情。2.请赏析“济南何在暮云多,归去奈愁何”。 参考答案及解析 一、 答案:1.这首小令写了春季的景色,表达了词人游西湖时愉悦的心境。

2.示例一:运用了视觉和听觉相结合的手法。“绿水逶迤,芳草长堤”从视觉角度绿水、长堤;“隐隐笙歌处处随”从听觉角度写乐声和歌声,描绘了西湖清丽、恬静、淡远的春景。

示例二:下运用了以动衬静的手法。“无风水面琉璃滑,不觉船移”写风平浪静;“微动涟漪,惊起沙禽掠岸飞”写涟漪微动,惊动了沙洲上的水鸟,动静相衬写出了西湖春色的多姿多彩。解析:1.本题考查内容的分析和理解。“绿水逶迤,芳草长堤”一句的意象“绿水”“芳草”“长堤”描绘了湖水绵延,芳草满堤,清丽活泼的景色,明显带有春季特征,所以这首小令写的是春季的景色。“轻舟短棹西湖好”一句,“西湖好”已点明西湖景色美好的特点,“轻舟短棹”给人以悠然自在的愉快感觉,“隐隐笙歌处处随”一句又从听觉的角度将西湖的欢乐情调刻画了出来。所以词人的心境必是愉悦的。

2.本题考查表现手法。

示例一:视觉和听觉相结合。上阙“绿水逶迤,芳草长堤”从视觉角度写蜿蜒曲折的绿水、长满芳草的长堤;“隐隐笙歌处处随”从听觉角度写动听的乐声和歌声,描写词人泛舟颍州西湖时所见的清丽、恬静、淡远的景色。

示例二:动静结合。下阙“无风水面琉璃滑,不觉船移”写风平浪静,把水面比作明净平滑的琉璃,更以船的缓慢移动写出了“静”;“微动涟漪,惊起沙禽掠岸飞”写涟漪微起,惊动了沙洲上的水鸟掠过堤岸飞去,写出了“动”;以动衬静更显示了西湖幽静的特点,动静结合写出了西湖春色的多姿多彩。二、 答案:1.C

2.D解析:1.

C.“下阕最后两句写词人因念念不忘恢复中原而彻夜未眠”有误。下阕最后两句写平生经历使他心怀祖国河山,形诸梦寐,醒后犹自留连梦境,眼前现实使他逆境益思奋勉,不坠壮志。并没有写词人因念念不忘恢复中原而“彻夜未眠”。故选C。

2.

D.“语言绮丽”说法错误。这首词感情浓烈,语言平淡,纯用白描,环境气氛的渲染非常出色,具有很强的艺术感染力。故选D。三、 答案:1.富足(或丰衣足食、物阜民丰等);太平安宁(或民风淳厚等)。

2. 侧面描写; 乐解析:1.考查对诗句展现农村生活特点的理解。解答此题,首先要理解诗句的意思,再结合所描写的景物来理解。“鹅湖山下稻粱肥,豚栅鸡栖半掩扉。”意思是鹅湖山下稻梁肥硕,丰收在望。牲畜圈里猪肥鸡壮,门扇半开半掩。春社时属仲春,田里庄稼丰收在望,村外风光如此迷人,而村内到处是一片富裕的景象,猪满圈,鸡栖埘,联系第一句描写,描绘出五谷丰登、六畜兴旺的景象。“半掩扉”三字暗示村民都不在家,门儿都半掩着。古人常用“夜不闭户”表示环境的太平安宁,“半掩”而不上锁,可见民风淳厚,丰年富足,这个细节描写是极有表现力的。

2.考查对诗歌写作手法的理解。侧面描写是指在文学创作中,作者通过对周围人物或环境的描绘来表现所要描写的对象,以使其鲜明突出,即间接地对描写对象进行刻画描绘。由题目“整首诗没有一字描写社日祭祀的情景,但我们却能感受到祭祀的气氛”可知是运用侧面描写的手法,通过富有典型意义和形象暗示作用的生活细节写社日景象,笔墨极省,反映的内容却极为丰富。

春社散后,人声渐少,到处都可以看到喝得醉醺醺的村民,被家人邻里搀扶着回家。“家家”是夸张说法,说明醉倒情形之普遍。诗未写社日的热闹与欢乐场面,却选取高潮之后渐归宁静的这样一个尾声来表现它,它的暗示性很强,读者通过这个尾声,会自然联想到作社、观社的全过程。“醉人”这个细节可以使人联想到村民观社的兴高采烈,畅怀大饮,而这种欣喜之情又是与丰收分不开的。可知最后一句中的“醉”是表象,“乐”才是村民真正的心境。四、 答案:1.①用了动静结合(以动衬静、反衬、视听结合)的手法来写景;②“归鸟”“僧语”是动景,“云壑”“楼”是静景;③以“归鸟”和“僧语”衬托出“云壑”和“楼”的静;④突出夜晚翠微寺的清幽、宁静。

2.直抒胸臆,或直接抒情;抒发了作者对故乡的思念之情。解析:1.本题考查对诗句的赏析。“鸟归云壑静,僧语石楼空”意思是:飞鸟归巢云气遮覆的山谷变得安静,僧人的说话声从空旷的石楼传出。其中“归鸟”“僧语”是动景,“云壑”“楼”是静景,运用了动静结合的手法,突出夜晚翠微寺的清幽、宁静。

2.本题考查抒情方式及其作用。抒情方式具体来分又可分为借景抒情法、触景生情法、咏物寓情法、咏物言志法、直抒胸臆法、融情于事法和融情于理法等。“经行心不厌,忆在故山中”意思是:走在其中满心喜爱,让人回想起家乡的情形。直接抒情,抒发了作者对故乡的思念之情。五、 答案:1. 月光之白(皎洁)。 天气之寒(人之寂寞、伤感等)。

2.写钱塘上元的繁华热闹。反衬(衬托)出密州上元的清冷寂寞,表达了作者对杭州繁华景象的怀念。解析:1.本题考查对诗词内容的理解。“明月如霜,照见人如画”的意思是明月好似霜,照得人好似一幅画。这是虚写,用比喻的修辞,以霜的白喻月光的皎洁。“火冷灯稀霜露下”的意思是灯火清冷稀少霜露降下。这是对霜的实写,通过写“霜露下”,表现了天气的寒冷,也衬托了作者的寂寞伤感之情。

2.本题考查鉴赏古代诗歌的表达技巧的能力。上阕描写杭州元宵景致,作者此时是刚来密州任知州,正好遇到元宵佳节,在街上看灯,观月时的情景和由此而产生的感想。词句虽不多,却也“有声有色”。写灯、写月、写人,声色交错,充分展现了杭州元宵节的热闹、繁荣景象。下阕描写密州上元。“寂寞山城人老也”是一句过片,使情调陡然一转,用“寂寞”二字,将前面“钱塘三五夜”那一片热闹景象全部移来,为密州上元作反衬,形成鲜明的对比,写出了密州上元的寂寞冷清。表达了作者对杭州繁华景象的怀念。六、 答案:1.《新晴野望》写了雨后初晴的阳光下,面对开阔明亮、生机勃勃的景物,诗人表达了喜悦闲适之情。《春望》写了战火纷飞时的衰败零落之景,面对国破家亡的现实,诗人表达了对国家前景的担忧和对亲人的思念。

2.D解析:1.在理解诗歌内容的基础上分析情感。诗歌的意思是“雨后新晴的原野格外开阔空旷,极目远望不见半点雾气尘埃。外城的门楼紧靠着摆渡的码头,村庄边的绿树连接着溪流的入河口。银白色的河水闪动着粼粼波光使得田野外面特别明亮,青翠的山峰突兀出现在山脊背后。正是农忙时节没有悠闲的人,农民们一家一家全都在田亩间忙碌着呢”。据此得出:本诗描写初夏的乡村,雨过天晴,诗人眺望原野所见到的景色和农耕活动,抒写了诗人爱自然、爱田园、爱生活的思想感情。而《春望》前四句写春日长安凄惨破败的景象,饱含着兴衰感慨;后四句写诗人挂念亲人、心系国事的情怀,充溢着凄苦哀思。据此回答即可。

2.在理解诗歌内容的基础上分析。注意根据“明”字的意思是“闪耀着光芒”分析,“明”是动词,“在”字不能把“碧峰”写动。“压”字,不符合意境,“连”字不能把“碧峰”写动。“出”字合适,青翠的山峰突兀“出现”在山脊背后。与“银白色的河水闪动着粼粼波光使得田野外面特别明亮”意境相符。故选D。七、 答案:1. “柳花飞” “麦摇波” 欢快、愉悦、悠闲、惬意等

2.傍晚的云彩遮住眼睛,看不见济南,难解心中的相思之情。归去,为何就这般难呢!这两句诗情景交融(借景抒情),“暮云多”,既是楼头远眺所及的实景,又成了苏轼远望济南的障碍物,借此抒写离愁曲折有致,深切动人,表达了苏轼对苏辙的思念之情。解析:1.本题考查对诗文表现手法和诗文意境的理解。作者要这首诗中选取了“柳花飞”“麦摇波”“小舟飞棹”等几个物象,通过景物的描写营造了一种自在、轻盈、欢愉的意境,烘托出弟兄二人昔日游玩时的欢快、悠闲的心情。据此理解填写即可。

2.本题考查诗词中表现手法及其作用。古诗中常见的表现手法有:借景抒情、托物言志、情景交融、对比映衬、借古讽今、虚实相生、点面结合、动静结合、联想与想象、引用典故,此外还有夸张、烘托和反衬等。作答时要根据诗句内容判断运用了什么表现手法,再结合语境进行分析。本题首先是借景抒情,结合注释①的内容可以看出,作者借“济南何在暮云多,归去奈愁何”一句意在表达作者对弟弟的思念之情。

相关试卷

这是一份2023届中考语文阅读专项练(1)古诗词鉴赏,共10页。试卷主要包含了下面对词作赏析有误的一项是,“诗言志,歌永言等内容,欢迎下载使用。

这是一份人教部编版七年级下册本册综合课后作业题,共10页。试卷主要包含了阅读下面的唐诗,完成下面小题,阅读下面这首宋词,完成下列问题,阅读下面这首诗,完成各题,阅读下面唐诗,完成下面小题,阅读下面一首古诗,回答问题,阅读下面这首元曲,完成下面小题,阅读下面的宋词,完成下面小题等内容,欢迎下载使用。

这是一份初中语文人教部编版七年级下册本册综合课后练习题,共10页。