所属成套资源:部编高中思想政治选择必修三逻辑与思维课件PPT全册

人教统编版选择性必修3 逻辑与思维逻辑思维的基本要求一等奖ppt课件

展开

这是一份人教统编版选择性必修3 逻辑与思维逻辑思维的基本要求一等奖ppt课件,共43页。PPT课件主要包含了课堂探究,情境与教材等内容,欢迎下载使用。

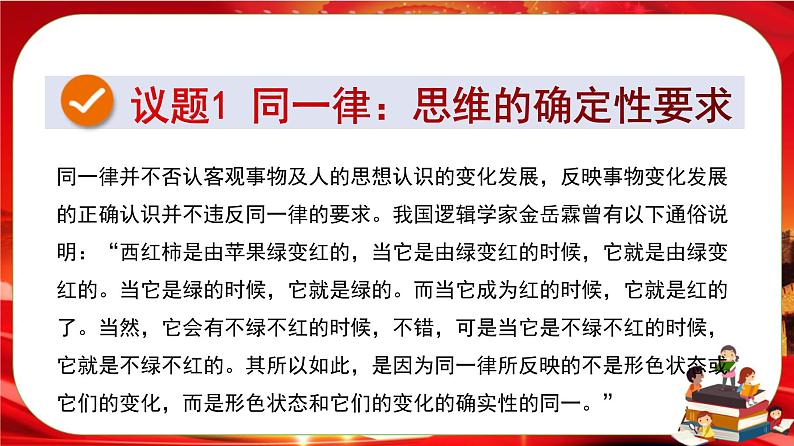

议题1 同一律:思维的确定性要求

同一律并不否认客观事物及人的思想认识的变化发展,反映事物变化发展的正确认识并不违反同一律的要求。我国逻辑学家金岳霖曾有以下通俗说明:“西红柿是由苹果绿变红的,当它是由绿变红的时候,它就是由绿变红的。当它是绿的时候,它就是绿的。而当它成为红的时候,它就是红的了。当然,它会有不绿不红的时候,不错,可是当它是不绿不红的时候,它就是不绿不红的。其所以如此,是因为同一律所反映的不是形色状态或它们的变化,而是形色状态和它们的变化的确实性的同一。”

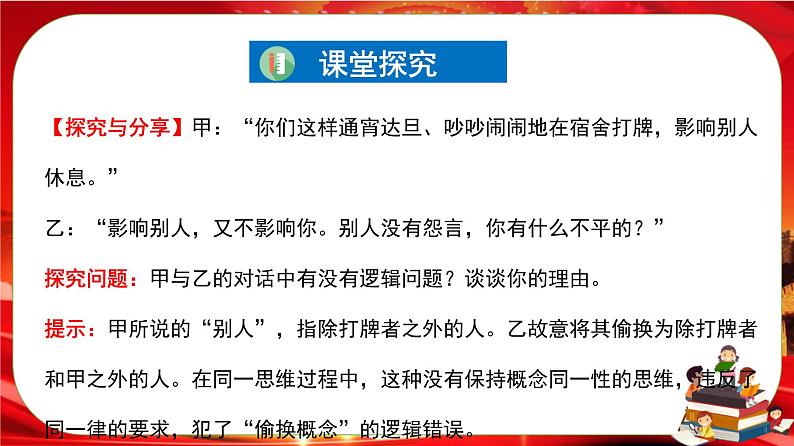

【探究与分享】甲:“你们这样通宵达旦、吵吵闹闹地在宿舍打牌,影响别人休息。”乙:“影响别人,又不影响你。别人没有怨言,你有什么不平的?”探究问题:甲与乙的对话中有没有逻辑问题?谈谈你的理由。提示:甲所说的“别人”,指除打牌者之外的人。乙故意将其偷换为除打牌者和甲之外的人。在同一思维过程中,这种没有保持概念同一性的思维,违反了同一律的要求,犯了“偷换概念”的逻辑错误。

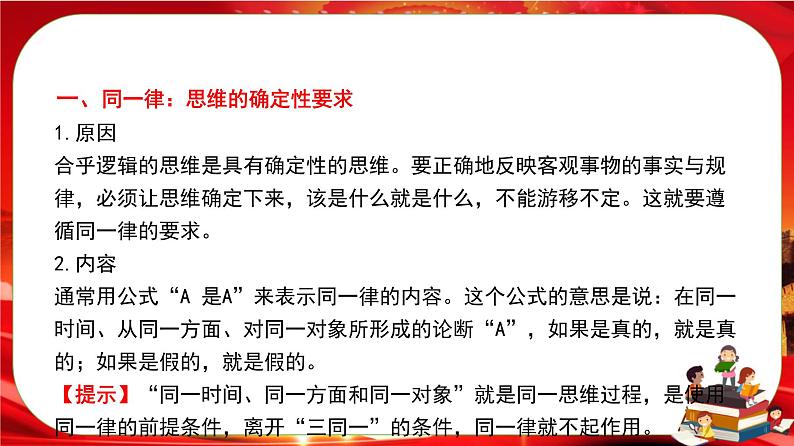

一、同一律:思维的确定性要求

1.原因合乎逻辑的思维是具有确定性的思维。要正确地反映客观事物的事实与规律,必须让思维确定下来,该是什么就是什么,不能游移不定。这就要遵循同一律的要求。2.内容通常用公式“A 是A”来表示同一律的内容。这个公式的意思是说:在同一时间、从同一方面、对同一对象所形成的论断“A”,如果是真的,就是真的;如果是假的,就是假的。【提示】“同一时间、同一方面和同一对象”就是同一思维过程,是使用同一律的前提条件,离开“三同一”的条件,同一律就不起作用。

3.要求(1)在同一思维过程中,每一思想必须保持自身同一性,不能混淆概念,也不能转移论题。(2)故意违反同一律的要求,所犯的逻辑错误叫作“偷换概念”或“偷换论题”。【名词点击】“混淆概念”与“转移论题”所谓“混淆概念”,就是思维主体无意(不自觉)地违反同一律关于概念的逻辑要求,将内涵或外延不同的概念视为相同,互相混淆。所谓“转移论题”或“偷换论题”,是指思维主体无意或故意违反同一律关于命题的逻辑要求,用另外一个与原论题无关的论题来代替原本需要论证的论题。

【示例】混淆概念“我对法律上规定的‘公开审判应当有律师为被告辩护’有意见。怎么罪犯还有理?还要有人替他辩护?请问,这是站到什么立场上去了?”点拨:“被告”和“罪犯”是有交叉关系的两个不同的概念,二者不能同一。这里把这两个不同的概念当作同一个概念使用了。转移论题有人写了一篇题为“人贵有志”的文章,在开头说“人必须有志,有理想”,之后,就笔锋一转,大谈特谈“有了志向必须奋斗才行。没有奋斗,理想就成了空想”。点拨:这篇文章究竟要写“人贵有志还是人贵奋斗”?笔锋一转,就转移了论题。

4.注意问题在不同的时间或不同的条件下,对同一对象所形成的概念或判断,同一律并不要求它们一定是同一的。同一律并不否认认识对象的复杂多样性及其变化和发展。它所反对的,只限于在时间、条件不变的情况下,任意变更概念或判断。【提示】首先,同一律只是在同一思维过程中,即在同一时间、从同一方面、对同一对象的情况下才起作用。如果时间、方面、对象变化了,即不在同一思维过程中,使用的概念和判断发生了变化,这并不违反同一律的要求。也就是说,在不同的时间或不同的条件下,对同一对象所形成的概念或判断,同一律并不要求它们一定是同一的。其次,同一律作为逻辑思维的基本规律,其作用是保证思维具有确定性,它不是客观事物自身运动变化的规律,因而不否认客观事物本身的变化发展。换言之,同一律并不否认认识对象的复杂多样性及其变化发展。它所反对的只限于在时间、条件不变的情况下,在思维中任意变更概念或判断。

例题 某顾客与小吃店的服务员对话如下:顾客:你们这儿是怎么搞的?啤酒里有苍蝇!服务员:啊,不要紧,我们这儿的苍蝇不会喝很多酒。上述对话中服务员的回答( )①违反了同一律的要求 ②犯了“偷换概念”的错误 ③犯了“偷换论题”的错误 ④并没有违反逻辑的基本规律A. ①② B. ①③C. ②④ D. ③④【解析】同一律要求人们:在同一思维过程中,每一思想必须保持自身同一性,不能混淆概念,也不能转移论题。题中服务员的回答转移了顾客的话题,犯了“偷换论题”的逻辑错误,违反了同一律的要求,①③符合题意;②④不符合题意。【答案】B

议题2 矛盾律:思维的一致性要求

甲:我要发明一种能够溶解一切的溶液。乙:请问你用什么容器装你的溶液呢?甲:?点拨:甲违反了矛盾律。万能溶液可以溶解一切,自然也能溶解装它的器皿。生活中的这类例子也不少,比如:天空万里无云,白云朵朵,微风习习;圆形的方桌;滚烫的冷水;等等。

【探究与分享】《韩非子·难一》载:“楚人有鬻盾与矛者,誉之曰:‘吾盾之坚,物莫能陷也。’又誉其矛曰:‘吾矛之利,于物无不陷也。’或曰:‘以子之矛陷子之盾,何如?’其人弗能应也。夫不可陷之盾与无不陷之矛,不可同世而立。”探究问题:这位楚人为什么“弗能应”?提示:卖兵器的楚人之所以“弗能应”,在于问话者的问题揭露了其论断中“吾盾之坚,物莫能陷也”和“吾矛之利,于物无不陷也”所包含的逻辑矛盾。卖兵器的楚人前一个论断的意思是“我的盾是坚固的,没有东西可以戳穿它”,后一个论断的意思是“我的矛是锋利的,它可以戳穿所有的东西”。这两个论断包含了逻辑矛盾,即同时肯定了“此矛可戳穿此盾”和“此矛不能戳穿此盾”。

二、矛盾律:思维的一致性要求

1.原因合乎逻辑的思维是具有一致性的思维。要避免思维出现不融贯一致的逻辑错误,就要遵循矛盾律的要求。2 内容(1)公式表示:“A 不是非A”。A 可以是概念,也可以是判断。(2)公式意思:在同一时间、从同一方面、对同一对象所形成的论断“A”和它的否定论断“非A”不能同真,其中必有一假。

【拓展】矛盾律我们可从三个方面理解矛盾律。第一,一个判断不能既反映对象具有某种属性,又反映该对象不具有该属性。第二,一个判断不能既是真的,又是假的。第三,一个判断是真的,与它相矛盾的判断就一定是假的。例如,如果“这个犯罪行为是故意的”是真的,那么“这个犯罪行为不是故意的”就是假的。矛盾律告诉我们,两个互相否定的思想不可能同时都是真的,其中必有一假。基于矛盾律的思维规范是:在同一思维过程中,对于互相否定的两个思想不能都加以肯定。

【探究与分享】有同学说:“我坚信一位哲人的名言,‘不要相信任何人的话’。”探究问题:这位同学的话是否成立,为什么?提示:这位同学的话不成立。“坚信一位哲人的名言”与“不要相信任何人的话”自相矛盾。既然坚信哲人的名言,就不能说“不要相信任何人的话”;如果不相信任何人说的话,就不能坚信哲人的名言,所以这位同学的话不成立。

3.要求在同一时间、从同一方面、对同一对象所形成的论断“A”和“非A”,不能断定它们都成立。违反矛盾律要求的逻辑错误叫作“自相矛盾”。4.注意问题(1)逻辑矛盾不等于辩证矛盾。思维中出现的自相矛盾不同于唯物辩证法所讲的事物的客观矛盾。矛盾律及其要求是就同一时间、同一方面对同一对象所作的论断而言的,自相矛盾的论断是对客观实际的错误反映。

【探究与分享】下列论断有些是自相矛盾的,有些不是。◆ 小明想画一个方的圆。◆ 蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽。◆ 人类的认识能力既是无限的,又是有限的。◆ 这几周的军训太紧张了,但已经不知不觉地过去了。探究问题:请你作出判断,并说明理由。

提示:第一个论断是自相矛盾的。其理由是,一个图形是方的就是方的,是圆的就是圆的,因为“方”和“圆”这两个概念是反对关系,不能同时呈现在一个平面图形上,“一个图形既是方的又是圆的”这个论断违反了矛盾律,属于自相矛盾。第二个论断不是自相矛盾的。原因在于诗中的语句是对不同对象的描写,是不同对象的情况,“静”和“幽”是人的心理感受,“噪”和“鸣”是对外在环境的描写,二者形成了辩证的统一。第三个论断不是自相矛盾的。这个论断可以从三个方面加以理解:一是可以解读为人类的认识能力是无限的,个人的认识能力是有限的,这是针对不同对象而言的;二是可以解读为人类在其存续的历史长河中的认识能力是无限的,在其存续的特定历史阶段的认识能力是有限的;三是可以解读为个人的认识能力是无限的(指潜能),但在特定时候、特定情况下表现出来的现实认识能力又总是有限的,无限是相对于有限来讲的,有限是相对于无限来讲的。第四个论断是自相矛盾的。其理由是,“这几周的军训太紧张了”,说明军训很累很难熬过去,“但已经不知不觉地过去了”,说明军训很轻松,很容易度过,这显然是自相矛盾的。

(2)客观事物是变化发展的,此事物可以变成彼事物。从不同时间、不同方面对同一事物所作的相反论断,并不是自相矛盾的。【拓展】逻辑矛盾与辩证矛盾的区别矛盾律是思维的规律,只在思维领域中起作用,它排除的只是思维中的逻辑矛盾而不是客观事物的辩证矛盾。逻辑矛盾和辩证矛盾是不同的问题,逻辑矛盾是需要拒斥的,而辩证矛盾揭示的是客观事物的对立统一属性和关系,所以辩证矛盾是对客观事物正确的反映。因此,矛盾律要求思想保持首尾一贯,不允许出现逻辑矛盾,但矛盾律并不否认辩证矛盾的存在。

例题 某同学说,这一类数学题我每次都能够做对。在去年期末考试时,我的心情非常糟,做这类题时出现了一点小小的失误。该同学的陈述( )①违反了形式逻辑中的排中律 ②违反了形式逻辑中的矛盾律 ③违背了思维的确定性要求 ④违背了思维的一致性要求A. ①③ B. ①④C. ②③ D. ②④【解析】①不符合题意,排中律是逻辑思维的明确性要求,违反排中律的错误是“两不可”,材料体现的是违反矛盾律的错误;②④正确,矛盾律要求思维具有一致性,违反矛盾律的错误是“自相矛盾”,材料中该同学说该类数学题每次都能做对,但是期末考试错了,前后相矛盾,违反了矛盾律;③不符合题意,同一律要求思维具有确定性,违反同一律的错误是“偷换概念”或“偷换论题”,材料违反的是矛盾律。【答案】D

议题3 排中律:思维的明确性要求

三个孩子在玩耍时不小心打碎了窗户的玻璃,老师问他们:“是谁打碎的?”甲说:“不是我。”乙说:“不是我。”丙说:“是甲打碎的。”假设你被告知这里只有一个孩子说了真话,可否据此推断窗户的玻璃是谁打碎的?点拨:依据排中律,可以这样推断:甲和丙的话是矛盾的,它们其中必有一真。由于“只有一个孩子说了真话”,乙的话就一定是假的,所以窗户的玻璃是乙打碎的。

【探究与分享】在一次讨论会上,关于某部古典作品是不是中国文学史上的优秀作品,出现了两种截然相反的评价意见。有人认为它是一部优秀的文学作品,也有人认为它不是一部优秀的文学作品。讨论结束时,会议主持人表态说:“我反对第一种意见,也反对第二种意见。”探究问题:会议主持人的话是否合乎逻辑,为什么?提示:会议主持人的话不合逻辑。原因在于,“它是一部优秀的文学作品”是一个单称肯定判断,“它不是一部优秀的文学作品”是一个单称否定判断,两个判断构成矛盾关系,对两个具有矛盾关系的判断之一加以否定,就必须对另一个判断予以肯定,而主持人对这两个判断同时加以否定,显然是错误的。逻辑思维反对在“是”与“非”之间骑墙居中,在矛盾关系的论断之间持“两不可”的态度。

三、排中律:思维的明确性要求

1.原因合乎逻辑的思维是具有明确性的思维。逻辑思维既要排除自相矛盾的逻辑错误,也要反对在“是”与“非”之间骑墙居中,在矛盾关系的论断之间持“两不可”的态度。这就要遵循排中律的要求。2.内容(1)公式表示:“A 或者非A”。(2)公式意思:在同一时间、从同一方面、对同一对象所形成的论断“A”和“非A”不能同假,其中必有一真。

【拓展】排中律要求在同一思维过程中,两个互相矛盾思想不能同假,必有一真。也就是说,不能同时否认“A”和“非A”,对“是”与“非”各打五十大板。具体来说,就概念而言,排中律要求在同一思维过程中,对于一定论域中的某一个对象,或者用概念“A”来反映,或者用“非A”来反映,二者必居其一;就判断而言,排中律要求在同一思维过程中,对于同一对象的断定,或者是“A”,或者是“非A”,二者必居其一;必须承认其中有一个是真的,不能同时加以否定。

3.要求在同一时间、从同一方面、对同一对象所形成的论断“A”和“非A”,不能断定它们都不成立。也就是说,不能同时否认“A”,又否认“非A”,对“是”与“非”各打五十大板。违反排中律要求的逻辑错误叫作“两不可”。【示例评析】甲:下周去香山看红叶,你去吗?乙:谁说我不去?甲:你去,请登记吧。乙:我要是去,早就登记了。甲:那么,你是不去呀?乙:我已经说得很清楚了。乙的回答同时否定了“去”与“不去”,违背了排中律,犯了“两不可”的错误。

4.意义矛盾律表明,论断“A”和“非A”必有一假;排中律进一步表明,“A”和“非A”必有一真。识别与把握“A”和“非A”这种不能同真也不能同假的矛盾关系,对于提升逻辑思维能力有重要意义。【提示】排中律的这种规范作用主要在于保证思维的明确性,它要求人们在两个互相矛盾的判断中不能持完全否定的态度,即“两不可”,必须承认其中有一个判断肯定是真的,并进一步去探索究竟哪个是真判断。此外,排中律在逻辑论证中具有重要的作用,它是反证法的逻辑基础。就两个具有矛盾关系的判断而言,我们只要能证明与“P”相矛盾的判断“非P”为假,就能证明“P”为真,这就是反证法。

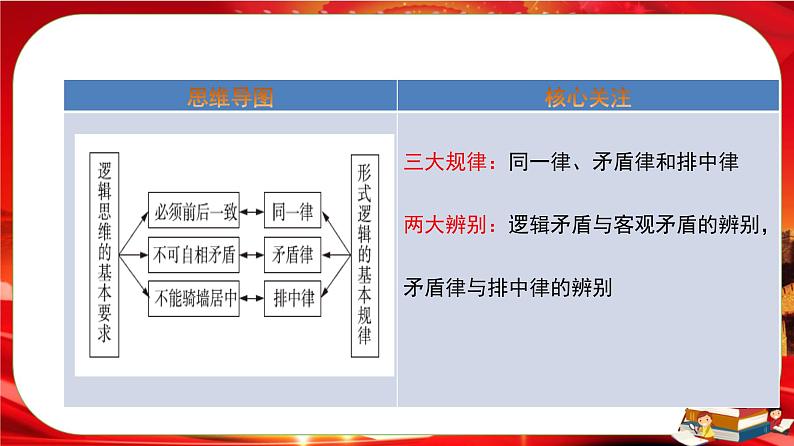

知识点四 同一律、矛盾律和排中律1.地位同一律、矛盾律和排中律是形式逻辑的基本规律。2.形成这些基本规律是人们在长期的社会实践中,对认识客观事物的正确思维活动的总结。人们通过无数次的社会实践,既认识到了客观事物的规律,也认识到了思维自身的规律。3.作用实践证明,只有遵循形式逻辑基本规律的思维,才有可能成为科学的思维,而违背形式逻辑基本规律的思维,不可能是科学的思维。

【方法技巧】三大规律的区分

例题 甲:你认为世界上有鬼吗?乙:要说世界上有鬼吧,这不对。甲:那你是认为世界上没鬼喽?乙:要说世界上没鬼我也认为不对。乙的回答表明( )①可以同时否认“有鬼”和“没鬼” ②“有鬼”和“没鬼”可以断定都不成立 ③“有鬼”和“没鬼”不能同假,必有一真 ④犯了“两不可”的逻辑错误,违反了排中律A. ①② B. ①③C. ②④ D. ③④【解析】“有鬼”与“没鬼”是完全相反的论断,不能同假,必有一真,③符合题意,①错误;乙既否认“有鬼”,也否认“没鬼”,违反了排中律,④符合题意;“ 有鬼”和“没鬼”不能断定都不成立,②错误。【答案】D

1.同一律否认认识发展。辨析:× 同一律的作用在于保持思维的确定性,也就是要在同一思维过程中保持思想的一致性。所谓同一思维过程,指的是同一时间、同一方面对同一对象而言的。同一律并不否认事物是发展变化的,人的思想认识也要随之发展变化。把同一律曲解为否认认识发展是完全错误的。2.互相否定的思想都具有矛盾关系。辨析:× 互相否定的思想并非都具有矛盾关系,有的具有反对关系,则可以同假。例如,“所有鸟都会飞”与“所有鸟都不会飞”都是假的。3.故意违反矛盾律的要求,所犯的逻辑错误叫作“偷换概念”或“偷换论题”。辨析:× 故意违反同一律的要求,所犯的逻辑错误叫作“偷换概念”或“偷换论题”。4.形式逻辑的基本规律是逻辑学家头脑中固有的。辨析:× 形式逻辑的基本规律是人们在长期的社会实践中,对认识客观事物的正确思维活动的总结。它们不是逻辑学家头脑中固有的,也不是哪个权威规定的。

从前有个道士专给人算命,算得十分灵验。一天有三个要进京赴考的考生到道士那里,想问问三人当中谁能考中,但是道士闭着眼朝他们伸出一个指头,却不说话。考生们不知其意,请求道士说明。道士说道:“此乃天机,不可明言。”等考生们走后,小道童好奇地走过来问道:“师父,他们三人到底有几个得中?”道士说:“中几个都说到了。”道童问:“你这是什么意思?”道士说:“一个中,那就是这一个指头;两个都中了,那这个指头就是指一个不中;三个都中,那这个指头就是指一齐中;要是三个都不中,这个指头就是指一齐都不中。”

示例 以下说法违反了同一个逻辑思维基本要求的是( )①甲、乙讨论一块地种什么庄稼好。甲一会儿说种小麦,一会儿说不种小麦。乙说:“你的两种意见我都不同意。” ②甲说:“你会做饭吗?”乙说:“我会呀!”甲继续问:“那你会做什么菜啊?”乙说:“我只会做饭!” ③甲对乙说:“这件事情我不会参与,我只会在必要的时候指导一下你们。” ④甲说:“我的记忆完全消失了。”乙问:“什么时候开始消失的呢?”甲说:“去年3 月13 日。”A. ①② B.①③ C.②④ D.③④

【解析】排中律要求人们在同一时间、从同一方面、对同一对象所形成的论断“A”和“非A”,不能断定它们都不成立。也就是说,不能同时否认“A”,又否认“非A”。①中甲一会儿说种小麦,一会儿说不种小麦,是互相矛盾的论断,但是乙断定上述两个判断都是假的,违反了排中律。②中甲刚开始问的是“做饭”,后面又说“做什么菜”,所犯的逻辑错误叫作“偷换概念”或“偷换论题”,违反了同一律。矛盾律要求人们在同一时间、从同一方面、对同一对象所形成的论断“A”和“非A”,不能断定它们都成立。③中甲既说不参与这件事,后面又说必要的时候指导一下,犯了“自相矛盾”的错误,违反了矛盾律。④中甲说自己的记忆完全消失了,但却记得记忆消失的时间,因此其说法也是自相矛盾的,违反了矛盾律。③④都违反了矛盾律的基本要求,故选D。【答案】D

好题优选·提能力1.一天,乙指责甲:“你整日游手好闲,好吃懒做,怎么行?”甲狡辩曰:“难道你不知道吗,中国人民都是勤劳的,我是中国人民,我怎么会懒呢?”甲的错误在于( )A. 自相矛盾 B. 骑墙居中 C. 偷换概念 D. 转移论题解析:中国人民都是勤劳的,强调的是整体而不是个人,C 符合题意;排除A、B、D。答案:C

2.一天,狮子召集黑熊、猴子和兔子议事。狮子问大家:“你们说我发型帅不帅?”耿直的黑熊说:“又乱又脏。”狮子大怒,把黑熊吃了。战战兢兢的猴子说:“大王,您的发型宇宙最帅。”狮子又大怒道:“你个马屁精,误国误民。”又把猴子吃了。聪明的兔子说:“大王,我患眼疾,今天看不清,明天回答您吧。”狮子无奈,只能放走了兔子。对此,下列说法正确的是( )①兔子违背了排中律,犯了“两不可”的错误 ②狮子既违背了矛盾律,也违背了排中律 ③科学思维能帮助我们发现事物的本质和规律 ④黑熊诚实不行,猴子不诚实也不行,他们违背了矛盾律A. ①② B.①④ C.②③ D.③④

解析:①错误,聪明的兔子说“大王,我患眼疾,今天看不清,明天回答您吧”,没有违背排中律;②③正确,“发型帅与发型不帅”这是两个相互矛盾的判断,排中律要求二者中必须肯定一个,否定另一个,不能都否定,狮子两个都否定了,因此,狮子违背了排中律,而聪明的兔子说“大王,我患眼疾,今天看不清,明天回答您吧”,正是运用了逻辑思维,使得自身幸免于难,这说明科学思维能帮助我们发现事物的本质和规律;④错误,矛盾律表示任一思维形式不能自相矛盾,互相否定的思想不能同时都是真的,在同一思维过程中,对同一对象不能同时作出矛盾的判断,不能既肯定它,又否定它,材料中黑熊和猴子没有违背矛盾律。答案:C

3.小平与小青竞选班长,班级规定得票多者当选。该班共计53 名同学。当计票结束,刚宣布小平得26 张票时,部分同学断定,小青赢了!这些同学的判断( )A. 正确,因为不是选小青就是选小平,小青得票为27 张B. 正确,因为只会存在选小青或选小平两种情况C. 错误,违背了排中律D. 错误,犯了自相矛盾的错误解析:同学投票时,既可能选小平,也可能选小青,还可能弃权,小平得票没能过半,并不意味着其他票都投给了小青,这些同学的判断违背了排中律,C 符合题意;排除A、B、D。答案:C

4.遵循形式逻辑的规律与规则,是正确思维的必要条件。下列分析正确的是( )①劳动创造物质财富,教师们在辛勤劳动;所以,教师们在创造物质财富。——没有违反同一律 ②世界上存在着一种力量,它能使任何物体运动;同时世界上也存在着这样一种物体,任何力量也不能使之运动。——违反了矛盾律 ③“这个山洞从来就没有人敢进去过,进去的人,也从来没有出来过。”——违反了排中律 ④有人问小果:“你是本地人吗?”小果答:“不是。”又问:“你是外地人吗?”小果答:“也不是。”——违反了排中律A. ①② B.①③ C.②④ D.③④

解析:①错误,“劳动创造物质财富”中的“劳动”是一般的、抽象的劳动,“教师们在辛勤劳动”中的“劳动”是具体的,二者不是同一概念,所以犯了混淆概念的逻辑错误,违反了同一律。②正确,③错误,“世界上存在着一种力量,它能使任何物体运动;同时世界上也存在着这样一种物体,任何力量也不能使之运动”“这个山洞从来就没有人敢进去过,进去的人,也从来没有出来过”表述自相矛盾,违反了矛盾律。④正确,你是本地人吗……不是……你是外地人吗……也不是,这是“两不可”的表现,违反了排中律。答案:C

5.合乎逻辑的思维是具有明确性的思维。要做到思维明确必须( )①否认事物的变化和发展 ②反对在“是”与“非”之间骑墙居中 ③反对对“A”和“非A”持“两不可”的态度 ④坚持“A”和“非A”可能同时成立A. ①② B.②③ C.①④ D.③④解析:合乎逻辑的思维是具有明确性的思维。要做到思维明确必须反对在“是”与“非”之间骑墙居中,反对对“A”和“非A”持“两不可”的态度,故②③入选。①说法错误。要坚持“A”和“非A”不可能同时成立,故④不选。答案:B

难题拔高·再突破6.阅读材料,完成下列要求。 2011 年地震导致日本福岛核电站受损,日本直接用海水为核电站降温。在过去的10 年里,产生了大量的核污水。这些污水含有大量的辐射性物质,不能直接排放。对于如何处理这些核废水,日本政府曾经提出了5 种方案:蒸发、电解处理、排到地底去、地下填埋、排入大海。前四种方案是在日本处理,或者费用太高或者污染空气或者污染地下水。日本最中意的是最后一种方案:直接排入大海。 2021 年4 月13 日,日本政府正式决定将福岛第一核电站废水稀释后排入海洋,此事迅速引爆舆论。日本拖全世界下水的恶劣行径不仅遭到了国际社会的强烈反对,就连日本国内的反对声也一浪更比一浪高。而日本政府还煞有介事地表示,会继续“寻求国内外的理解”,妄图从“科学”角度证明稀释过的核废水对人类并无害处。对于日本的这种说法,网友怒怼:“无害为什么你不自己留着?”“这是不负责、不道德、不科学的行径。” 结合材料,从逻辑思维的基本要求角度,对日本核废水排海的错误逻辑加以批驳。

答案:①合乎逻辑的思维是具有一致性的思维,在同一时间、从同一方面、对同一对象所形成的论断“A”和它的否定论断“非A”不能同真,其中必有一假。②日本一方面认为核废水在自己领土内会造成严重污染,必须处理掉;另一方面又对外宣称核废水经过处理后对人类没有危害。这种既肯定核废水“有污染”,又肯定核废水“无污染”的逻辑,违背了矛盾律,犯了“自相矛盾”的逻辑错误。

相关课件

这是一份高中政治 (道德与法治)人教统编版选择性必修3 逻辑与思维逻辑思维的基本要求备课课件ppt,共20页。PPT课件主要包含了第二课把握逻辑要义,确定性,同一律,A是A,同一性,偷换概念,一致性,不融贯一致,都成立,自相矛盾等内容,欢迎下载使用。

这是一份人教统编版选择性必修3 逻辑与思维逻辑思维的基本要求教课ppt课件,共1页。

这是一份高中政治 (道德与法治)人教统编版选择性必修3 逻辑与思维逻辑思维的基本要求教课内容ppt课件,共21页。PPT课件主要包含了第二课把握逻辑要义,确定性,同一律,A是A,同一性,偷换概念,一致性,不融贯一致,都成立,自相矛盾等内容,欢迎下载使用。