高考语文客观题训练-- 练好客观题 高考好成绩(1)

展开2023届高考语文客观题训练(一)

德国哲学家黑格尔认为,在浪漫型艺术里,无限的心灵发现有限的物质不能完满地表现自己,就从物质世界退回它本身。诗歌是最高的浪漫型艺术,比绘画、音乐更多地脱离物质的束缚,反求于内的倾向尤为突出。中国古代诗学所谓“言志”缘情”之说,都触及诗歌的这一特点。因而,“唐音”与“宋调”在反求于内方面,更主要表现为程度的不同,并非实质的区别。不过,唐诗人之心多为激情与想象,宋诗人之心多为理智与思索。如果说唐诗人的心灵世界是一条动荡的河流,那么宋诗人的壶中天地却是一片静穆的土壤。所以,后人评价说,“唐人诗主言情”宋人诗主言理”(杨慎《升庵诗话》)。

宋诗的理性精神是时代风尚的产物。科举策论之登场,儒学思想之复兴,政治意识之强化,理学派别之出现,使宋人形成根深蒂固的理性思维特征。宋代诗人无法超越时代的理性文化心态的制约,逐渐形成理智的、形而上的思维习惯。不光是理学家能从自然山水中悟出“野色更无山隔断,天光直与水相通”的道理,也不光是禅师能从蝇钻窗纸的现象中悟出“忽然撞着来时路,始觉平生被眼瞒”的禅理,就是一般诗人,也往往以理性的眼光去看待世界,由格物而入,由悟道而出,由感兴而入,由思辨而出,连宋代最提倡感兴、接近自然的诗人杨万里,也常常用形象述说哲理,显露出智心思考的痕迹。

在诗歌理论方面,宋人拈出“理”这一重要概念,打出了“尚理”的旗帜,以“理”字作为创作的指南和批评的标尺。宋诗学中的“理”,大致可分为“天理”“事理”“物理”“文理”四种。所谓“天理”,是指宇宙的哲学精神,既包括本体论的实有,又包括宇宙论的创生活动。所谓“事理”包括伦理规范、历史规律、政治准则和生活常识等。比如,宋人特别注意道德理性对诗歌内容的制约,而李白这样具有浪漫情怀、叛逆性格的诗人,难免遭致宋人的不满。所谓“物理”,即客观事物的特性规律及其哲理性内涵。宋诗人提倡“求物之妙”,欣赏“写物之工”,客观事物在宋诗中扮演的角色常常是表现哲理的中介。所谓“文理”,是指“意脉”的畅通和“语序”的日常化。为了凸现“义理”,诗歌的语言需“文从字顺”。就是以生新瘦硬诗风著称的黄庭坚,也一样主张“辞顺”,以表现义理为旨归。当有人称赞黄庭坚的“桃李春风一杯酒,江湖夜雨十年灯”句为极至之时,他自己却认为“此犹砌合”,另一首“石吾甚爱之,勿使牛砺角。牛砺角尚可,牛斗残我竹”,才称得上极至。显然,黄庭坚不满意唐诗那种意象叠加式的句法,而欣赏散文式的有推理过程的句法。可见,所谓“以文为诗”不仅是宋人面对唐诗艺术力求新变的要求,也是理性内容对诗歌语言形式的必然选择。

理性精神无疑使宋诗虽减退了感性的魅力,却焕发出智慧的光芒;虽损失了部分形象的美感,却增添了更多的文化内涵。然而,理性精神也常使宋人作诗或评诗迂腐不堪。苏轼这样的艺术天才也不免有“两手欲遮瓶里雀,四条深怕井中蛇”之类的句子,意尽句中,言外索然。有时持理评诗也难免大煞风景。如沈括《梦溪笔谈》评杜甫《古柏行》“霜皮溜雨四十围,黛色参天二千尺”之句,以为四十围是七尺,而长二千尺,“无乃太细长”。而黄朝英《缃素杂记》则以古代尺律为据,以为四十围是百二十尺,与长二千尺正相配。如此将艺术作品绳之以数学计算,完全置诗的形象思维特征于不顾,真可谓胶柱鼓瑟,令人啼笑皆非。 (《月印万川的理性精神》)

1.下列关于原文内容的理解和分析,不正确的一项是(3分)

A.中国古代诗学的“言志”说,体现了诗歌作为浪漫型艺术,具有脱离物质束缚、返归心灵的特点。

B.在宋代,与禅师用诗歌传达禅理相比,一般诗人用作品表现哲理更能体现理性精神对宋诗人的影响。

C.宋代诗人常常用形象述说哲理,其“理”涉及哲学、政治、历史、伦理、自然、文学等诸多方面。

D.李白之所以令宋人不满,是因为其诗歌内容突破了伦理规范、历史规律、生活常识等事理的制约。

2.下列对原文论证的相关分析,正确的一项是(3分)

A.文章简述杨万里的创作情况,意在论证诗人只有接近自然,才能使作品产生寓哲理于形象之中的艺术效果。

B.文章以黄庭坚评价自己的作品为例,论证了宋人“以文为诗”既是出于对唐诗的创新,也是为了凸现“义理”。

C.文章主体部分从产生、内涵、利弊三个方面,对宋诗的理性精神进行了具体的论述,逻辑上是逐层推进的。

D.除了举例论证,文章还使用了引用论证、对比论证、类比论证等方法,将宋诗的理性精神论述得深入透彻。

3.根据原文内容,下列说法不正确的一项是(3分)

A.面对同样的景物,唐代诗人与宋代诗人的心灵走向往往会大异其趣,前者注重感性,后者注重理趣。

B.王安石《登飞来峰》中的“不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层”两句,可体现诗人对“天理”的领悟。

C.若论作品的思辨性和文化内涵,宋诗超越了唐诗;若论作品的情感浓度和形象美感,宋诗又不及唐诗。

D.苏辙对《大雅·绵》的评论“气象联络,观者知其脉理之为一也”,可作为本文论述“文理”的论据。

材料一:

1970年在南京象山东晋王氏家族墓葬区出土一枚金质指环,上面镶嵌着半个八面体金刚石。金银指环在六朝贵族墓葬中并不少见,但镶嵌金刚石的指环目前仅见此一例,它距今已有1700多年的历史,是我国目前考古发现最早的钻石戒指。根据戒指的造型及一些资料来分析,这件金刚石金指环可能是西晋年间自西域流入中国的饰品。《本草纲目》引《十洲记》提到;“西海流砂有昆吾石,冶之作剑如铁,光明如水精,割玉如泥,此亦金刚之大者。”从这些记述可以看出,古人对金刚石的硬度、透明度、颜色等物理性状已经有了基本的了解。 (摘编自互联网)

材料二:

人类虽然在五千年前就从自然界获取了金刚石,但一直不知道它是由什么元素构成的。直到1704年,英国科学家牛顿才证明了金刚石具有可燃性。后来法国科学家拉瓦锡和英国科学家腾南脱用实验证明了金刚石和石墨是碳的同素异形体。1799年,法国化学家摩尔沃把一颗金刚石转变为石墨。这激发了人们的逆向思维,能不能把石墨转化成金刚石呢? 从此,制备人造金刚石就成为许多科学家的光荣与梦想。1893年2月6日,法国化学家莫瓦桑通过实验宣布“人造金刚石成功”,然而那颗“人造金刚石”实际上是他的助手偷偷放进去的“天然金刚石”。直到1955年,美国科学家霍尔等在1650℃和95000个大气压下,合成了金刚石,并在类似的条件下重复多次均获成功。产品经各种物理的、化学的检测,确证为金刚石,人类历史上第一次合成人造金刚石宣告成功。 (摘编自互联网)

材料三:

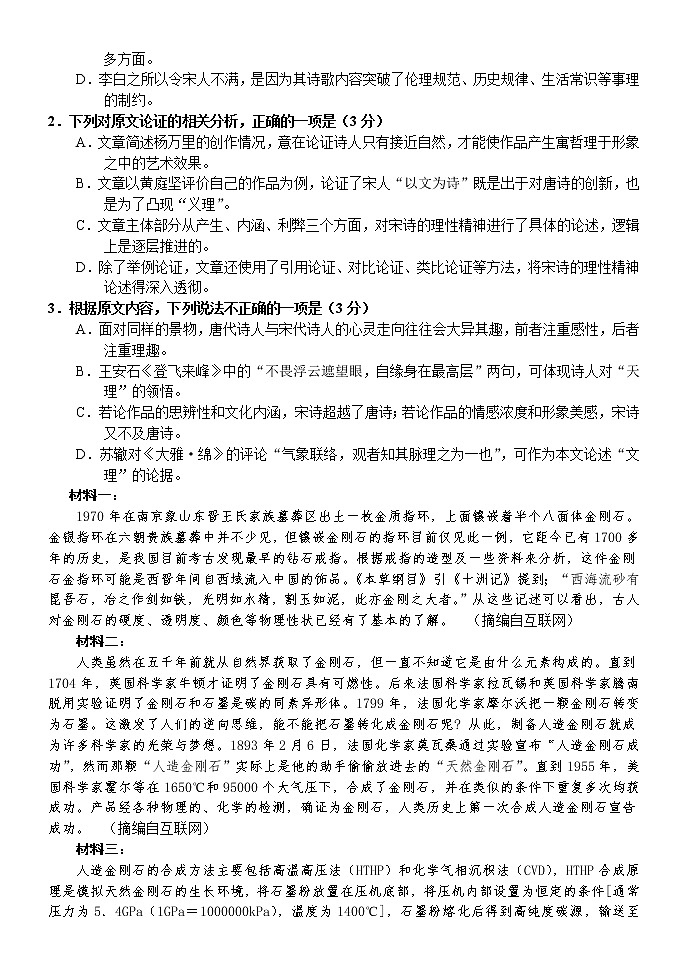

人造金刚石的合成方法主要包括高温高压法(HTHP)和化学气相沉积法(CVD),HTHP合成原理是模拟天然金刚石的生长环境,将石墨粉放置在压机底部,将压机内部设置为恒定的条件[通常压力为5.4GPa(1GPa=1000000kPa),温度为1400℃],石墨粉熔化后得到高纯度碳源,输送至底部进行沉淀,得到人造金刚石。CVD合成原理是通过创造温度1000℃左右、压力27kPa以下的环境,将气体中的碳原子以结晶形式沉积在基材上交互生长成金刚石晶体,主要为片装金刚石膜。HTHP生产成本较低、培育速度较快、纯净度较低,多用于工业领域。CVD生产成本较高、培育速度较慢、纯净度高,适合合成大克拉钻石,多作为功能性材料用于光、电、声等领域。

(摘编自《人造金刚石的合成方法对比分析》)

4.下列图解,最符合材料三相关内容的一项是(3分)

5.下列对相关内容的概括和分析,正确的一项是(3分)

A.有着1700多年历史的孤品“钻戒”,是我国最早的钻石戒指,据考证,它很可能是西晋年间自西域流入中国的“舶来品”。

B.拉瓦锡和腾南脱用实验证明了金刚石和石墨是碳的同素异形体,这为后来制备人造金刚石提供了可靠的科学基础。

C.莫瓦桑通过作弊的手段,公然宣称“人造金刚石成功”,这无疑是近代科学史上的一桩“丑闻”,为世人所不齿。

D.高温高压法(HTHP)与化学气相沉积法(CVD)综合比较,前者比后者优势更为明显,是更值得推广的一种制备方法。

6.“人造金刚石”制备的历史过程能给我们带来哪些启示? 请结合材料简要说明。(6分)

妆匣秘密 王琼华

这并不是什么秘密,刘婆婆有一只名匠所制的妆匣。小抽屉拉手还是什么老琉璃做成的。盒顶用银箔和玉片镶成牡丹朝凤图案。解放前夕,刘家老小匆匆离开裕后街。刚从省城女子学校回到裕后街的刘婆婆却躲进茅厕里,没随家人前往香港。这只妆匣也随刘婆婆留在了裕后街。见过刘婆婆那只妆匣的街坊,都说它很贵气。刘婆婆做大小姐时,匣中置放过化妆品及珠宝等小物件。她用过的胭脂、香粉都是爷爷从上海滩带回来的洋货。据说她爷爷跟上海滩大佬一块喝过洋酒。所以,刘婆婆在搬出刘家大院时,被几名荷枪实弹的人员询问过。她一问三不知。最后,她仅仅抱着一只妆匣离开了刘家大院。

她的养子李布谷记得,养母因这只妆匣吃过不少亏。养母一辈子未嫁,引来不少猜测,但刘婆婆当年长得如花似玉,知书达礼,仍然有不少人上门说亲。

“不嫁!”刘婆婆很干脆。

说亲的又来了。“王家可是好人家。只有老三没结婚,人家已经做了警察。”

“不嫁!”

“怎么不嫁——”

“不嫁。”刘婆婆眼睛往妆匣上看了看。

说亲的似乎从她的眼神中捕捉到了什么,便起身上前向妆匣走去。刘婆婆当即喝了一声:

“别动!”

“我看看——”

“别看。”

之后,这只妆匣被赋予不少说法。街坊都猜测,刘婆婆当年从家里带出不少好宝贝,装在匣中。后有一个猜测更离谱,说这只妆匣是一台特殊的发报机。跟谁发报呢? 也许一猜就晓得了。所以,那天突然来了一班人要收缴这台妆匣。刘婆婆抱着这只妆匣就跑。结果,她被堵到犀牛井旁边。她嚷道,你们再上来,我就跳井。这时,一位警察匆匆赶来——他就是王家老三。即便被刘婆婆拒婚,王家老三平时仍很照顾她。她哪会不懂王家老三的心思? 何况,她对王家老三也有些好感,只是婚嫁这事,她始终没松口。这时,王家老三心平气和地说了几句话,刘婆婆也看见了他依然如故的目光,便将妆匣交给王家老三。妆匣被打开,王家老三见里面没什么东西,便还给刘婆婆。据说,王家老三跟领导打了包票,如果有问题,他宁愿被开除。这句话传到刘婆婆耳朵里,她当即流了泪水。

但王家说亲的再来刘家时,刘婆婆仍没松口。

李布谷当然认识王家老三。王家老三执行任务时,救下一个半岁小男孩。刘婆婆见到这小男孩,立刻有了眼缘,便将他抱回自家,之后收为养子。上户口时,他被取名叫李布谷,这引起街坊一番好奇。怎么不姓刘,而姓李呢? 哪怕姓王,街坊也能接受这个姓氏,毕竟小男孩从小将王家老三叫成“王爸爸”。听到这个名字,王家老三也是一声叹息。年底,他跟一女子结了婚。

王家老三娶亲时,刘婆婆整天没出门。

李布谷读书,王家老三帮他买了书包。哪怕李布谷不停跟刘婆婆说:“书包是王爸爸买的。”但刘婆婆始终没吭一声。

王家老三平时在街头巷尾和她打招呼时,她也会忽地把头撇开。

但有一次王家老三牵着他的一个孩子路过巷口时,刘婆婆远远望着那孩子的背影,望了很久。回到家里,她一遍又一遍抹妆匣。

过了好些年,有人露着笑脸上门,跟刘婆婆说:“我想买下你这只妆匣。”

“呵,还动这念头?”

“那当然,它是一只宝物。”

刘婆婆笑道;“你眼不拙。它当然是一只价值连城的宝物。”

报价不菲。而且,给出的价越抬越高,因为越来越多的人看中了这只妆匣。但刘婆婆始终没动心。

这年,刘婆婆得了一场重病。哪怕李布谷将家里积蓄几乎花了个精光,也没见刘婆婆的病有所好转。又有收藏家上门,称愿意用二十万块钱买下妆匣。李布谷真有点动心,他想挽留养母的生命。但刘婆婆一口拒绝,她警告养子说:“我死了,这妆匣也不得卖给别人,否则我变成鬼,也会回来刮你两个耳光。”李布谷只好发了毒誓。清明节这天,刘婆婆去世了。那只古色古香的妆匣就放在刘婆婆腰旁。她的一只手紧紧抓在妆匣上面。看到这情景,李布谷与王家老三愣了好久。

“王爸爸,母亲对这只妆匣一往情深,怕是母亲有什么牵挂。我偷偷查过几次,却没发现什么蹊跷。”

“这秘密一定会有,它就在妆匣里。”

王家老三终于在妆匣中发现一个隔层,里面藏着一个发黄的小本本。王家老三翻了又翻,觉得它非凡物。

很快得到证实,这是一本密电码,曾为一位当年潜伏省城的中共地下党员所持有。这位代号为“布谷鸟”的谍报人员牺牲前,将密电码交给一位进步学生,也就是他的未婚妻。但一直未能查明她的去向。

李布谷问;“烈士姓李吗?”

“是的。”组织上回答。

李布谷热泪盈眶。这时,他明白了一切。

他又问:“密电码我能留下吗?”

“它早已解密。先烈也应该活在人间。”

很快,在刘婆婆遗像旁,并排挂上一个新的玻璃框,框里镶着那一本陈旧的密电码。框下,放着那一只被抹得锃亮的妆匣。匣盖上的牡丹朝凤图案显得格外美丽动人……

7.下列对本文相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)

A.本文反复写到街坊对“妆匣”的猜测,这一方面渲染了“妆匣”的神秘色彩,另一方面衬托了刘婆婆始终守护“妆匣”的决心和艰难。

B.对于上门说亲,刘婆婆一律用“不嫁”回应,语气不完全相同;第三次回应语气平静,体现了她的坚定态度和对嫁人一事的漠然心理。

C.“刘婆婆远远望着那孩子的背影,望了很久”,这处描写透露出刘婆婆对幸福家庭生活的渴望,含蓄表现了她对王家老三的爱慕。

D.本文在塑造刘婆婆这一主要人物形象时,既采用了语言描写、动作描写等正面描写手法,又用次要人物从侧面进行衬托,手法多样。

8.请结合作品简要分析王家老三的形象。(6分)

9.小说用大量笔墨叙写刘婆婆守护妆匣的一系列情节,而把妆匣的秘密放到文末简短交代,这样安排有什么好处? 请结合作品简要分析。(6分)

武德九年冬,突厥颉利、突利二可汗以其众二十万,至渭水便桥之北。太宗曰:“颉利闻我国家新有内难,又闻朕初即位,所以率其兵众直至于此,谓我不敢拒之。朕若闭门自守,虏必纵兵大掠。强弱之势,在今一策。朕将独出,以示轻之,且耀军容,使知必战。事出不意,乖其本图,制服匈奴,在兹举矣。”遂单马而进,隔津与语,颉利莫能测。俄而六军继至,颉利见军容大盛,由是大惧,请盟而退。

贞观十四年,兵部尚书侯君集伐高昌,及师次柳谷,候骑言:“高昌王麴文泰死,克日将葬,国人咸集,以二千轻骑袭之,可尽得也。”副将薛万均、姜行本皆以为然。君集曰;“天子以高昌骄慢,使吾恭行天诛。乃于墟墓间以袭其葬,不足称武,此非问罪之师也。”遂按兵以待葬毕,然后进军,遂平其国。

贞观十九年,太宗将亲征高丽,尉迟敬德奏言;“车驾若自往辽左,皇太子又监国定州,东西二京,府库所在,虽有镇守,终是空虚,辽东路遥,恐有玄感之变。且边隅小国,不足亲劳万乘。若克胜,不足为武;倘不胜,翻为所笑。伏请委之良将,自可应时摧灭。”太宗虽不从其谏,而识者是之。

太宗《帝范》曰:“夫兵甲者,国家凶器也。土地虽广,好战则民凋;中国虽安,忘战则民殆。凋非保全之术,殆非拟寇之方,不可以全除,不可以常用。故农隙讲武习威仪也三年治兵辨等列也是以勾践轼蛙卒成霸业徐偃弃武终以丧邦何也越习其威徐忘其备也 孔子曰:‘以不教民战,是谓弃之。’故知弧矢之威,以利天下,此用兵之职也。” (节选自《贞观政要·征伐》)

10.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(3分)

A.故农隙讲武/习威仪也/三年治兵/辨等列也/是以勾践轼蛙/卒成霸业/徐偃弃武/终以丧邦/何也/越习其威/徐忘其备也/

B.故农隙讲武习威/仪也/三年治兵辨等/列也/是以勾践轼蛙卒/成霸业/徐偃弃武终/以丧邦/何也/越习其威/徐忘其备也/

C.故农隙讲武习威/仪也/三年治兵辨等/列也/是以勾践轼蛙/卒成霸业/徐偃弃武/终以丧邦/何也/越习其威/徐忘其备也/

D.故农隙讲武/习威仪也/三年治兵/辨等列也/是以勾践轼蛙卒/成霸业/徐偃弃武终/以丧邦/何也/越习其威/徐忘其备也/

11.下列对文中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分)

A.“在兹举矣”与“杀人如不能举”(《鸿门宴》)两句中的“举”字含义不同。

B.“及师次柳谷”与“又间令吴广之次所旁丛祠中”(《陈涉世家》)两句中的“次”字含义相同。

C.“而识者是之”与“是寡人之过也”(《烛之武退秦师》)两句中的“是”字含义不同。

D.“忘战则民殆”与“殆有神护者”(《项脊轩志》)两句中的“殆”字含义相同。

12.下列对原文有关内容的概述,不正确的一项是(3分)

A.突厥趁唐朝政局不稳之时,出动大军进逼长安城,唐太宗统率六军与突厥隔河对峙,颉利可汗被唐朝盛大的军容震慑,最终达成盟约后撤军。

B.侯君集奉命讨伐骄横轻慢的高昌国,他拒绝了候骑和副将等人的建议,认为袭击参加葬礼的人非问罪之师所为,葬礼结束后他才进军平定高昌。

C.唐太宗要亲征高丽,尉迟敬德上奏劝阻,认为皇太子在定州代理朝政,而两京是府库重地,虽有人镇守,但终究兵力空虚,担心有人趁机生乱。

D.唐太宗对战争有清醒的认识,认为唐王朝虽然土地广阔,中原安定,但既不可穷兵黩武,也不能休兵忘战,否则将难以保全国家和抵御贼寇。

13.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(10分)

(1)克日将葬,国人咸集,以二千轻骑袭之,可尽得也。

(2)且边隅小国,不足亲劳万乘。若克胜,不足为武;倘不胜,翻为所笑。

算山① 陆龟蒙②

水绕苍山固护来,当时盘踞实雄才。

周郎计策清宵定,曾氏楼船白昼灰。

五十八年争虎视,三千馀骑骋龙媒③。

何如今日家天下,阊阖④门临万国开。

[注]①算山:位于今浙江宁波附近。②陆龟蒙;晚唐诗人,一生都处于唐末藩镇割据、风雨飘摇的时局中。③龙媒:骏马。④阊阖:指宫门或京都城门,借指京城、朝廷等。

14.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)

A.首联先写算山一带险固的地理形势,接着点出唐末的藩镇借此有利地势割据一方的 时局。

B.颔联叙述周瑜用计谋大败曹军的史实,“清宵定”与“白昼灰”对举,表现了曹军覆灭之快。

C.颈联承接上联,写东吴政权从三千骑起家、延续五十八年的历史,为结尾抒发感慨作铺垫。

D.尾联卒章显志,期盼唐王朝再次出现万国来朝的繁荣局面,表达了对国家安定统一的渴望。

15.本诗与李白《蜀道难》都有对山川险固的描写,请分析这两首诗相关描写的意图有何异同?(6分)

参考答案

1.(3分)D(曲解文意,“其诗歌内容突破了伦理规范、历史规律、生活常识等事理的制约”有误。根据第三段中的“宋人特别注意道德理性对诗歌内容的制约,而李白这样具有浪漫情怀、叛逆性格的诗人,难免遭致宋人的不满”可知,李白诗歌的内容突破的是“道德理性”即“伦理规范”的制约。)

2.(3分)C(A项论证的观点有误,并非“意在论证诗人只有接近自然,才能使作品产生寓哲理于形象之中的艺术效果”。根据第二段可知,文章简述杨万里的创作情况,是为了论证“宋代诗人无法超越时代的理性文化心态的制约,逐渐形成理智的、形而上的思维习惯”。B项论证的观点有误,并非“论证了宋人‘以文为诗’既是出于对唐诗的创新,也是为了凸现‘义理’”。根据第三段可知,文章举黄庭坚论诗的例子,是为了论证“为了凸现‘义理’,诗歌的语言需‘文从字顺’”。D项论证方法有误,文章没有使用“类比论证”。)

3.(3分)B(文内文外关联有误。根据第三段可知,王安石《登飞来峰》中的两句体现的是对“物理”的领悟。)

4.(3分)C(由原文HTHP“培育速度较快”可知周期短,排除A项;由原文CVD“培育速度较慢”可知周期长,排除D项;根据二者压强单位的差距,排除B项。)

5.(3分)B(A项表述不准确,原文是“我国目前考古发现最早的钻石戒指”。C项表述不严谨,作弊的是莫瓦桑的助手。D项表述绝对化,两种方法各有优劣。)

6.(6分)①“人造金刚石”的设想具有创新性,启示我们做事业要大胆假设,敢于创新。②“人造金刚石”制备的过程是探究和运用规律的过程,具有科学性,启发我们做事业要尊重科学规律。③“人造金刚石”的成功之路复杂曲折,启示我们做事业要不畏坎坷与失败,持之以恒。④“人造金刚石”合成后,经多次重复、各种检测才得以确证,启示我们做事业要有实证精神,小心求证。⑤“人造金刚石”的制备成功,是建立在前人科学研究、科学实验成果的基础之上的,启示我们做事业要借鉴前人成功的经验。

7.(3分)C(“含蓄表现了她对王家老三的爱慕”说法错误,这处描写没有此意。)

8.(6分)①真挚深情:即便被刘婆婆拒婚,平时仍旧很照顾她;在刘婆婆抱着妆匣要跳井时,跟领导打包票救下刘婆婆。②心地善良:执行任务时救下半岁的李布谷,还给读书的李布谷买书包。③审慎细心:仔细观察发现了妆匣隔层,并且意识到密电码并非凡物。

9.(6分)①这样安排详略得当,可使情节集中紧凑;②前文作了充足的铺垫,文末才揭开妆匣的秘密,这样更能表现刘婆婆对爱情的忠贞,凸显人物形象;③这样安排强化了对革命先烈牺牲精神的赞美,有助于更好地表达主题;④开篇设疑后不断加深读者的疑惑,可维持并强化悬念,引人入胜,增强作品的感染力。

(每答出一点给2分,答出任意三点、意思答对即可。如有其他答案,只要言之成理,可酌情给分。)

10.(3分)A(故农隙讲武,习威仪也;三年治兵,辨等列也。是以勾践轼蛙,卒成霸业;徐偃弃武,终以丧邦。何也?越习其威,徐忘其备也。)

11.(3分)D[A项,“在兹举矣”中“举”是名词,为“举动、举措”之意;“杀人如不能举”中“举”为副词,是“尽”之意。B项,“及师次柳谷”与“又间令吴广之次所旁丛祠中”中的“次”均为动词,译作“(军队)驻扎、停留”。C项,“而识者是之”中“是”为动词,译作“赞同、认为……正确”;“是寡人之过也”中的“是”为代词,译作“这”。D项,“忘战则民殆”中“殆”为形容词,译作“懈怠”;“殆有神护者”中“殆”为副词,表推测,译作“大概”。]

12.(3分)A(“唐太宗统率六军与突厥隔河对峙”错误,原文中唐太宗单骑独出,以显示对突厥军队的蔑视,不久六军才相继而至。)

13.(10分)

(1)(5分)定下日期将被安葬,高昌的国民将全都聚集在一起,用两千骑兵去偷袭他们,能够全部擒获。

译出大意给3分;“克日”(定下日期)、“咸”(全,都)两处,每译对一处给1分。

(2)(5分)况且高丽是边远小国,不值得劳烦陛下亲自征讨。如果能够取胜,不足以显示威武;倘若不能取胜,反而被人耻笑。

译出大意给3分;“万乘”(陛下,皇帝,皇上)、“翻”(反而,却)两处,每译对一处给1分。

注意:①“关键词”与“大意”不重复扣分;②“关键词”译成近义词也可;③“关键词”翻译从严,“大意”翻译从宽。

14.(3分)A(曲解诗意,“唐末的藩镇借此有利地势割据一方的时局”有误,应指历史上的孙权割据。)

15.(6分)

相同点:两诗写险固山川,都意在表明其有军事意义,可据险而守。(2分,意思答对即可。)

不同点:①陆诗的描写意在引出历史上在此盘踞的孙吴政权;李诗的意图有警醒当朝统治者提防有野心的军阀割据作乱。②李诗写山川之险还为了突出蜀道艰险难行,表达对奇险自然的赞叹,提醒友人早日还乡;陆诗无此意图。(4分,每答出一点给2分,意思答对即可。)

高考语文客观题训练-- 练好客观题 高考好成绩(2): 这是一份高考语文客观题训练-- 练好客观题 高考好成绩(2),共8页。

高考语文客观题训练-- 练好客观题 高考好成绩(5): 这是一份高考语文客观题训练-- 练好客观题 高考好成绩(5),共9页。

高考语文客观题训练-- 练好客观题 高考好成绩(4): 这是一份高考语文客观题训练-- 练好客观题 高考好成绩(4),共8页。试卷主要包含了17元/度等内容,欢迎下载使用。