所属成套资源:高二地理 同步课件 同步练习(2019人教版 选择性必修第三册)

人教版 (2019)选择性必修3 资源、环境与国家安全第一节 走向生态文明当堂达标检测题

展开

这是一份人教版 (2019)选择性必修3 资源、环境与国家安全第一节 走向生态文明当堂达标检测题,共11页。试卷主要包含了1 走向生态文明,人地关系思想的历史演变,我国生态文明建设,原因等内容,欢迎下载使用。

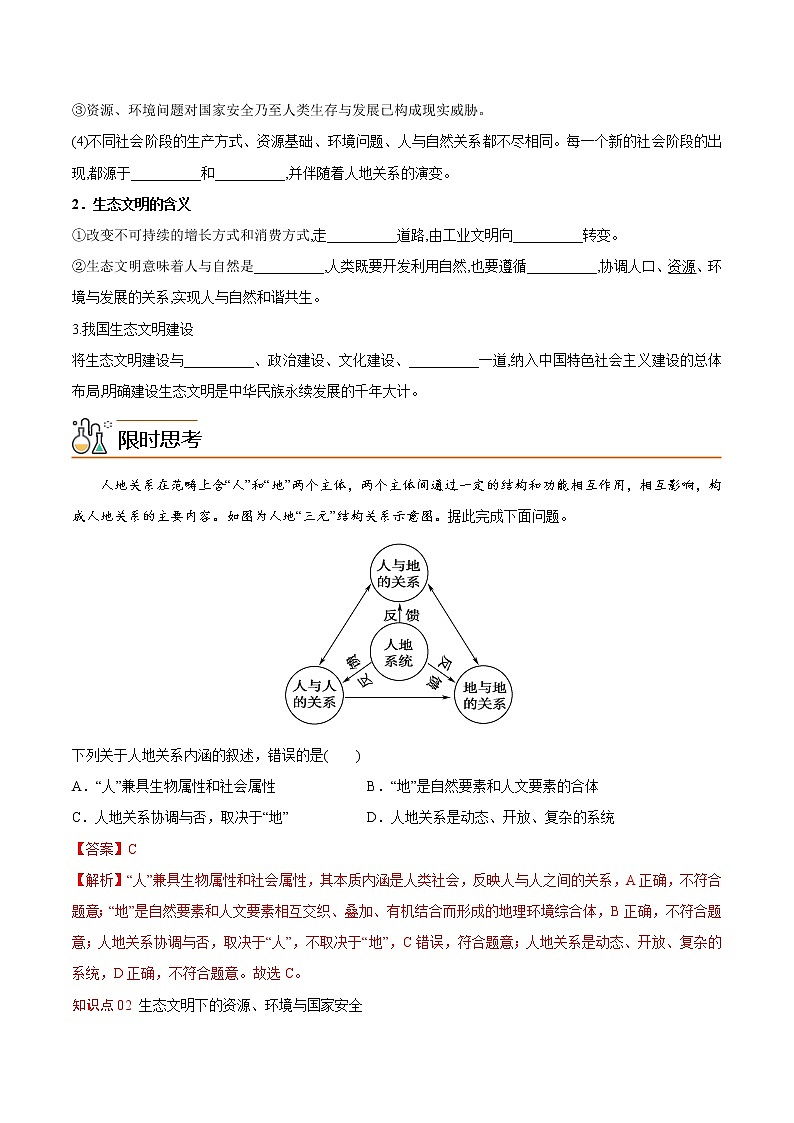

高二地理同步精品讲义(人教版2019选择性必修3)4.1 走向生态文明课程标准素养目标任务设定结合实例,解释环境安全观的内涵。1.运用图文资料,说明人类走向生态文明的过程。2.结合实例,解释人与自然和谐共生的资源与环境安全观的内涵,举例说明生产方式和生活方式绿色化的途径。3.联系实际,践行人与自然和谐共生的资源与环境安全观。1.人类社会的发展历史。2.我国的生态文明建设。3.人与自然和谐共生的资源与环境安全观。4.保障资源与环境领域的国家安全具体措施。 知识点01 从工业文明向生态文明转变 1.人地关系思想的历史演变 (1)采集渔猎时代(原始社会) ①生产力低下并且发展缓慢,人类改造环境的能力__________,环境对人类的制约作用较强。 ②人类与环境保持着一种原始的平衡关系,人类对环境既__________又依赖。 (2)农业社会时期 ①生产力水平有了很大提高,耕作和__________的发展,使食物供应变得稳定而可靠,人口开始迅速增长。 ②人类开始大规模地开发利用土地、水等资源,与环境的__________明显增强,环境遭到__________。 ③人类对人地关系开始有了朴素的__________。 (3)工业社会时期 ①人类利用和改造自然的能力空前__________,创造了前所未有的物质财富,人口数量__________,社会文明程度大幅提升。 ②大量的资源开发利用和废弃物排放,使人与自然的矛盾越来越__________。 ③资源、环境问题对国家安全乃至人类生存与发展已构成现实威胁。 (4)不同社会阶段的生产方式、资源基础、环境问题、人与自然关系都不尽相同。每一个新的社会阶段的出现,都源于__________和__________,并伴随着人地关系的演变。 2.生态文明的含义①改变不可持续的增长方式和消费方式,走__________道路,由工业文明向__________转变。 ②生态文明意味着人与自然是__________,人类既要开发利用自然,也要遵循__________,协调人口、资源、环境与发展的关系,实现人与自然和谐共生。 3.我国生态文明建设 将生态文明建设与__________、政治建设、文化建设、__________一道,纳入中国特色社会主义建设的总体布局,明确建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计。 人地关系在范畴上含“人”和“地”两个主体,两个主体间通过一定的结构和功能相互作用,相互影响,构成人地关系的主要内容。如图为人地“三元”结构关系示意图。据此完成下面问题。下列关于人地关系内涵的叙述,错误的是( )A.“人”兼具生物属性和社会属性 B.“地”是自然要素和人文要素的合体C.人地关系协调与否,取决于“地” D.人地关系是动态、开放、复杂的系统【答案】C【解析】“人”兼具生物属性和社会属性,其本质内涵是人类社会,反映人与人之间的关系,A正确,不符合题意;“地”是自然要素和人文要素相互交织、叠加、有机结合而形成的地理环境综合体,B正确,不符合题意;人地关系协调与否,取决于“人”,不取决于“地”,C错误,符合题意;人地关系是动态、开放、复杂的系统,D正确,不符合题意。故选C。知识点02 生态文明下的资源、环境与国家安全 1.人与自然和谐共生的资源与环境安全观的内涵(1)是__________的一种具体体现。 (2)内容 ①资源、环境安全的本质就是寻求自然环境服务的__________和服务效益最大化的平衡。 ②应在地球资源、环境所允许的边界内,避免__________和环境问题对人类社会可持续发展构成威胁。 ③应避免资源安全和环境安全问题对__________、区域稳定和国际安全构成威胁。 2.落实人与自然和谐共生的资源与环境安全观的具体措施(1)要推进生产方式的__________,构建科技含量高、资源消耗低、 __________的产业结构,大力发展__________,培育新的经济增长点。 (2)要推进生活方式的绿色化,加快形成勤俭节约、__________、文明健康的生活方式和消费模式。 近年来,“绿色GDP”日益成为专家和政府决策层关注的一个话题。“绿色GDP”是指从现行GDP中扣除环境资源成本和对环境资源的保护服务费用后剩下的部分。据此完成下面小题。1.下列关于“绿色GDP”的叙述,正确的是( )A.“绿色GDP”的增长主要靠提高绿地面积和森林覆盖率来实现B.“绿色GDP”强调的是不追求GDP的增长速度,只追求环境质量C.“绿色GDP”的提高会增加资源的相对消耗量D.“绿色GDP”的实质是实现人与自然的和谐统一2.下列经济活动可以反映“绿色GDP”理念的是( )①大力发展传统工业,提高经济收入水平②发展绿色农业,加强农业废弃物综合利用③实现清洁生产,降低环境污染,提高经济收益④砍伐森林出售林木,获得经济收益的同时得到大片耕地A.①③ B.②④ C.②③ D.①④【答案】1.D 2.C【分析】1.“绿色GDP”是指从现行GDP中扣除环境资源成本和对环境资源的保护服务费用后剩下的部分,因此“绿色GDP”是GDP、环境质量等的统一,其实质是实现人与自然的和谐统一,D项正确。只提高绿地面积和森林覆盖率不一定能够提高“绿色GDP”,A项错误。“绿色GDP”强调的是在追求较高的经济增长的同时,也注重对环境资源成本的控制,故“绿色GDP”的提高不一定会增加资源的相对消耗量,B、C项错误。故选D。2.传统工业是高耗能工业,且很多传统工业污染严重,不符合“绿色GDP”理念,①错误。发展绿色农业和实现清洁生产,既能够获得经济效益,又有利于环境保护,符合“绿色GDP”理念,②③正确。砍伐森林出售林木破坏生态环境,不符合“绿色GDP”理念,④错误。故本题选C。1.我国必须走可持续发展之路,建设生态文明2.我国进行生态文明建设的重要途径比较被动屋和空调屋和主动屋相比,被动屋主要有哪些减少能耗的途径? 高性能玻璃、厚隔热层、石板地板与墙面等外围结构具有较高的保温隔热性能;连接点具有良好的气密性,减少热能损失;由于房屋气密性好,屋顶内侧安装了通风换气系统,室内废气可回收转换为热能,室外新鲜空气经过滤后进入室内,保证了室内空气质量;考虑窗户的朝向和大小、屋檐的宽度,以被动合理利用不同季节的太阳能课 堂 速 记1.人类在原始社会阶段,主要以采集、狩猎为主,对自然破坏较小,依附于自然;而到了农业社会,主要以种植和养殖为主,对自然的破坏有限,出现区域性生态危机,半依附于自然;工业社会时期,工业、现代农业和服务业为主导产业,对自然资源进行掠夺式开发,征服自然;现代由工业文明向生态文明转变,实现人与自然和谐共生。2.我国将生态文明建设与经济建设、政治建设、文化建设、社会建设一道,纳入中国特色社会主义建设的总体布局,明确建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计。3.人与自然和谐共生的资源与环境安全观是生态文明的一种具体体现。4.资源、环境安全的本质就是寻求自然环境服务的可持续利用和服务效益最大化的平衡。5.保障资源、环境领域的国家安全,从根本上讲是要牢固树立人与自然和谐共生的资源与环境安全观,以生态文明建设为目标变革发展模式。6.保障资源、环境领域的国家安全,首先,要推进生产方式的绿色化,构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业结构,大力发展绿色产业,培育新的经济增长点;其次要推进生活方式的绿色化,加快形成勤俭节约、绿色低碳、文明健康的生活方式和消费模式。 下图示意人地关系思想的演变过程,甲、乙两圈表示的是人类社会和环境,箭头表示两者之间的影响力。据此完成下面小题。1.下列各选项中,对图中含义解读正确的是( )A.甲表示环境,乙表示人类社会 B.在阶段①,人类与环境没有关系C.在阶段③,人地矛盾最尖锐 D.箭头b表示环境对人类的反作用2.下列认识或行为与图中所示的思想演变过程的对应组合,正确的是( )A.①——斩伐养长,不失其时 B.①——涸泽而渔,焚林而猎C.②——伐木为薪,围湖造田 D.③——科技发达,人地矛盾达到顶峰【答案】1.A 2.C【分析】1.阶段①,由于生产力水平比较低下,人们对自然环境的认识很有限,只能被动地适应自然,此时人们受地理环境决定论思想支配,只认识到自然环境对人的作用,甲表示环境,乙表示人类社会,A正确,B错误;阶段②,由于生产力发展水平的提高,人们开始认为自然是人类可任意开发和利用的对象,一味夸大人类社会的作用,这是人类中心论思想;阶段③,人类体会到过度利用自然资源带来的恶果,认识到人类可以认识和改造自然,但必须顺应自然规律,因为自然对人类也有制约作用,这是人地和谐论思想,C错误;箭头b表示环境对人类的作用,D错误。故选A。2.“斩伐养长,不失其时”是可持续发展思想,阶段①显然是不具备的,A错误;。“涸泽而渔,焚林而猎”“伐木为薪,围湖造田”都是人类中心论思想,且此时人地矛盾达到顶峰,B错误,C正确。阶段③的人地关系思想主要是人地和谐论,人地矛盾缓解,环境得到改善,D错误。故选C。读“人类文明进程与人口、资源、环境变化示意图”,完成下面小题。3.在生态文明阶段,资源曲线呈上升趋势,主要得益于( )A.人口数量的下降 B.环境质量的改善 C.科技的进步 D.资源质量的提高4.对工业文明阶段的人口、资源、环境三者之间关系的叙述,正确的是( )A.人口的快速增长使资源量减少 B.因资源量减少,环境质量下降C.环境质量的下降引发了人口的快速增长 D.资源量的减少刺激了人口的快速增长【答案】3.C 4.A【分析】3.在生态文明时期,科技创新与进步使人类在获取和利用资源手段、方法等方面有很大提升使人们利用资源的潜力变大,原来不能利用的一些资源现在可以使用,因此资源曲线呈上升趋势,C对。读图可知,人口数量并没有下降,环境质量改善对资源潜力没直接联系;资源质量提高,还是得益科技的进步。所以排除ABD。故本题选择C。4.工业文明阶段人口的快速增长使资源消耗加快,资源量减少,A正确。因人口的快速增长、人类不合理的人类活动导致污染加重,环境质量下降,BC错误。人口的快速增长加快了资源量的减少,D错误。故选A。 “绿色出行”新理念已为我国许乡城市市民所接受,下面为“1986~ 2015年某城市市民主要出行方式变化图”。完成下列小题。5.新理念对市民出行方式产生明显影响的年份开始于A.2000年 B.2005年 C.2007年 D.2011年6.市民出行方式变化对该城市产生的主要影响是A.优化城市空间结构 B.改善城市交通状况C.改变城市服务功能 D.扩大城市地域范围【答案】5.D 6.B【分析】5.新理念指的是低碳环保,从图中看2011年自行车出行占比开始上升,公共交通出行占比明显上升,小汽车出行比例开始下降,公共交通占比上升加快,说明新理念对市民出行方式产生明显影响的年份开始于2011年,D正确,ABC错误。故选D。6.市民出行方式变化,骑自行车比重上升,减少汽车和公共交通比例,不会扩大城市地域范围,也没有改变城市服务功能,对优化城市空间结构没有产生影响,排除ACD选项;从图中看市民出行方式变化指的是公共交通和自行车出行占比上升,小汽车出行占比减少,可改善城市交通拥堵状况,B正确。故选B。2017年“中央一号”文件《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》,全文约13000字,共分6个部分33条,包括:优化产品产业结构,着力推进农业提质增效;推行绿色生产方式,增强农业可持续发展能力;壮大新产业新业态,拓展农业产业链价值链;强化科技创新驱动,引领现代农业加快发展;补齐农业农村短板,夯实农村共享发展基础;加大农村改革力度,激活农业农村内生发展动力等。据此完成下列下面小题7.中央“一号文件”的印发,极大的调动了全国农民的积极性,“一号文件”属于影响农业区位因素中的( )A.科技因素 B.市场因素 C.政策因素 D.交通因素8.关于文件中提出“推行绿色生产方式,增强农业可持续发展能力”的说法正确的是( )A.化肥农药的施用不会影响农产品的品质B.应推动规模化大型沼气健康发展,以促进农村环境的高效生态循环C.我国西北地区发展农业应加大科技投入,努力普及喷灌节水技术D.应进一步加大东北黑土地开发力度,使更多的资源优势转为经济优势【答案】7.C 8.B【分析】7.中央“一号文件”的印发,极大的调动了全国农民的积极性,“一号文件”属于影响农业区位因素中的政策因素,C对。科技因素、市场因素、交通因素属于经济因素影响,不是政府文件的形式给予的影响,A、B、D错。故选C。8.化肥农药的施用会影响农产品的品质,A错。应推动规模化大型沼气健康发展,以促进农村环境的高效生态循环,B正确。我国西北地区发展农业应加大科技投入,发展滴灌节水技术,C错。应合理开发东北黑土地,因地制宜发展生产,使资源优势转为经济优势,D错。故选B。9.读图文资料完成下题。材料一 安吉县地处浙江西北部,北靠天目山,面向沪宁杭,植被覆盖率为75%,以毛竹、白茶和生态旅游为支柱产业。近些年,随着区域产业的发展,更高更陡的一些山区天然植被被人工竹林、茶园所代替,水土流失呈现恶化趋势。下图示意安吉县的相对地理位置及地形地势。材料二 浙江安吉县余村三面环山,溪水长流,竹林茶园广布,耕地稀少。安吉县余村在20年前采过石灰岩,建过石灰窑,办过水泥厂,溪流浑浊,烟尘漫天,集体经济一路红火,曾是浙江著名的富裕村。在文明村镇创建过程中,余村结合自身优势,从“卖石头”中脱出来,逐步走上了一条绿色发展之路。绿水青山,不仅是今日余村的“金名片”,而且成为余村可持续发展的“摇钱树”。(1)据图说明安吉县水土流失形成的原因并分析可能带来的危害。 (2)简述余村因地制宜走绿色发展之路所采取的具体措施。 【答案】9.(1)原因:植被破坏,植被覆盖率大幅度降低;区域地形崎岖,降水丰富集中。危害:土壤肥力下降;农作物减产;太湖蓄洪调洪能力下降;生态环境恶化。(2)关闭矿山和污染企业,治理环境污染;合理利用低山丘陵,积极发展立体农业;发展茶叶、竹品的深加工,延长产业链;充分利用绿水青山,大力发展乡村旅游;充分利用气候和生物资源,发展沼气等清洁能源。【分析】(1)结合水土流失的成因,从降水、地形、植被等角度分析。安吉县地处浙江省西北部,为亚热带季风气候,降水丰富且集中。结合信息“更高更陡的山区天然植被被人工竹林、茶园代替,”可知,其植被破坏严重,导致植被覆盖率降低。图中表示高程的颜色变化大,说明地形起伏大,容易导致水土流失。水土流失的危害主要会使山区表层土壤流失,肥力下降,导致农作物减产;流失的土壤在太湖淤积,会使其调蓄能力下降,生态功能降低,从而导致生态环境恶化。(2)本题主要考查余村走绿色发展之路的措施,主要考查学生读图和获取地理信息、调动和运用地理知识的能力。因地制宜走绿色发展之路,要经济效益、环境效益协调发展。从材料可知本村存在的问题是环境污染、优势资源是竹林茶园广布,森林广布,三面环山;从可持续发展的角度来看,应该关闭矿山和污染企业,治理环境污染;大力发展立体农业;延长茶叶、竹品产业链;利用当地的青山绿水大力发展乡村旅游;由于当地森林多,枯枝落叶多,还可以开发利用沼气,发展清洁能源等。

相关试卷

这是一份高中地理人教版 (2019)选择性必修3 资源、环境与国家安全第一节 走向生态文明精品练习,文件包含41走向生态文明-学生版2023年高二地理同步精品讲义选择性必修3docx、41走向生态文明-教师版2023年高二地理同步精品讲义选择性必修3docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共32页, 欢迎下载使用。

这是一份高中地理人教版 (2019)选择性必修3 资源、环境与国家安全第一节 走向生态文明精品随堂练习题,文件包含同步讲义高中地理人教版2019选修第三册--41《走向生态文明》讲义学生版docx、同步讲义高中地理人教版2019选修第三册--41《走向生态文明》讲义教师版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共29页, 欢迎下载使用。

这是一份高中地理人教版 (2019)选择性必修3 资源、环境与国家安全第四章 保障国家安全的资源、环境战略与行动第一节 走向生态文明综合训练题,共9页。试卷主要包含了1 走向生态文明,人地关系思想的历史演变,我国生态文明建设等内容,欢迎下载使用。