2022-2023学年湖北省武汉外国语等部分高中高二下学期期中联考历史试题含答案

展开

这是一份2022-2023学年湖北省武汉外国语等部分高中高二下学期期中联考历史试题含答案,共10页。试卷主要包含了选择题的作答,填空题和解答题的作答,考生必须保持答题卡的整洁,64%,31个百分点,年均提高1等内容,欢迎下载使用。

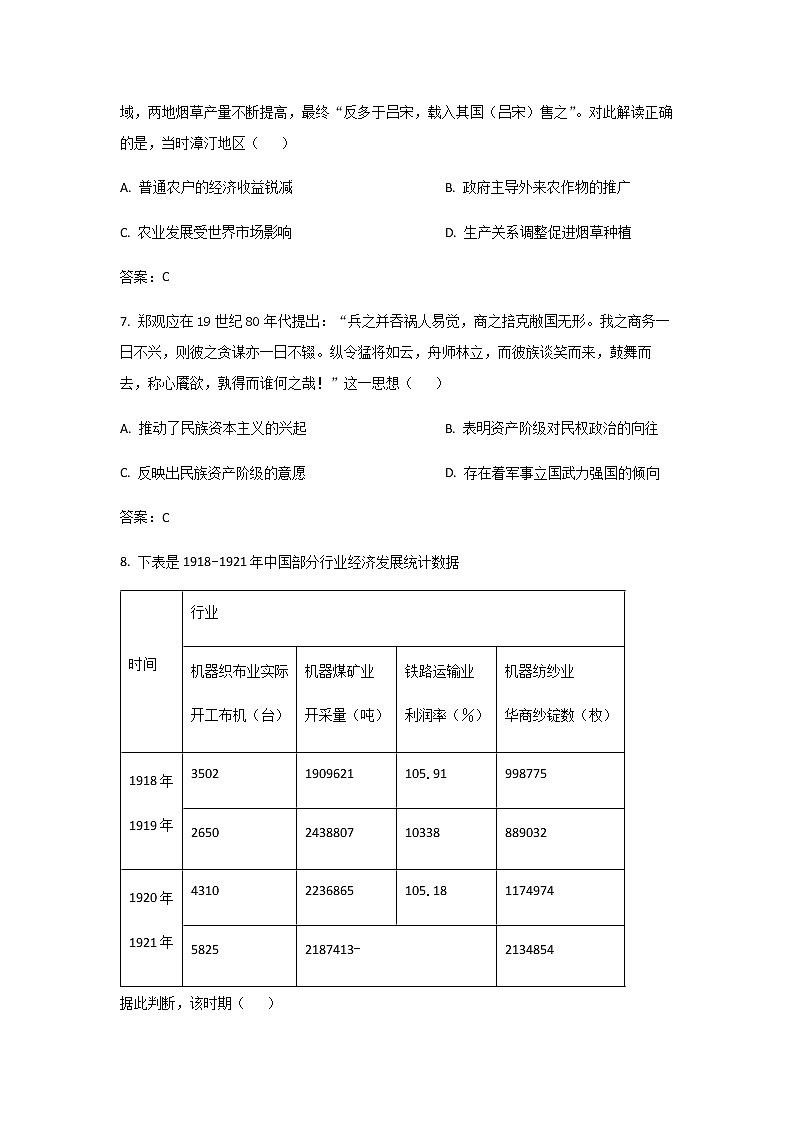

2023年春季湖北省部分高中联考期中考试高二历史试卷考试时间:2023年4月12日10:30—11:45 试卷满分:100分★祝考试顺利★注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的学校、考号、班级、姓名等填写在答题卡上。2.选择题的作答:每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息框涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号,答在试题卷、草稿纸上无效。3.填空题和解答题的作答:用0.5毫米的黑色签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内,答在试题卷、草稿纸上无效。4.考生必须保持答题卡的整洁。考试结束后,将试题卷和答题卡一并交回。第I卷 选择题(共48分)一、选择题。(本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。)1. 兴隆洼遗址被誉为“华夏第一村”,该遗址有3万多平方米的环壕聚落,内有成排的房屋百余间,中心位置的大型房屋内有人猪合葬墓,玉器成为标志身份的饰品,并出现石器集中生产的迹象。无论是平底筒形罐和晚期出现的之字纹,还是以猪崇拜为重要内容的早期宗教信仰和仪式活动,都奠定了这一地区“宗教取向”的社会发展传统。材料可以用来说明( )A. 长江流域开始形成原始村落 B. 农业是推动文化形成的关键因素C. 兴隆洼遗址具有鲜明的文化特征 D. 兴隆洼遗址是穴居时代的典型答案:C2. 周人提出了“孝”和“德”的伦理思想。他们认为孝的对象不仅是父母、祖父母,而且包括宗室、宗庙以及兄弟、朋友;德是处事得宜的意思,包括敬天、孝祖、保民三项内容,运用在政治上即是要求明察和宽厚。这说明( )A. 周人承认天意与人事相互制约 B. 西周政治制度体现儒家治国理念C. 天命观推动周人宗教理论形成 D. 周人伦理观与宗法制度密切相关答案:D3. 西汉时,高资地主是指经营手工业、商业和高利贷起家的地主,“以末致财,用本守之”。个别人积资可到五千万钱,甚至万万钱。但当时以高资而取得土地是不受法律许可的。由此可见,当时( )A 工商业者社会地位提升 B. 自耕农经济发展受到保护C. 士农工商社会结构瓦解 D. 重农抑商政策已形同虚设答案:B4. 宋代农村市场中“布缕菽粟,鸡豚狗彘百物皆售”。每逢春冬农闲季节,农民则“为工、为匠、为刀镊、为负贩”,将自身和技艺作为商品投入市场。这表明,农村市场在一定程度上( )A. 促进了乡村社会的交流 B. 有利于经济重心的南移C. 加剧了自然经济的解体 D. 说明了长途贩运的兴起答案:A5. 隋末唐初名将秦琼在新旧《唐书》中被塑造为勇武可嘉的代表,而在明代讲史小说书写中,则被描绘成关羽式的忠义双全典型,实现了由乱世骁勇向开国儒将的形象转变。这一角色转换反映出( )A. 历史人物价值不断提升 B. 人物评价缺乏客观标准C. 民众的历史认知被颠覆 D. 时代变迁影响人物评价答案:D6. 明末,烟草由菲律宾吕宋岛引入福建,并迅速形成了以漳州、汀州为代表的专业生产区域,两地烟草产量不断提高,最终“反多于吕宋,载入其国(吕宋)售之”。对此解读正确的是,当时漳汀地区( )A. 普通农户的经济收益锐减 B. 政府主导外来农作物的推广C. 农业发展受世界市场影响 D. 生产关系调整促进烟草种植答案:C7. 郑观应在19世纪80年代提出:“兵之并吞祸人易觉,商之掊克敝国无形。我之商务一日不兴,则彼之贪谋亦一日不辍。纵令猛将如云,舟师林立,而彼族谈笑而来,鼓舞而去,称心餍欲,孰得而谁何之哉!”这一思想( )A. 推动了民族资本主义的兴起 B. 表明资产阶级对民权政治的向往C. 反映出民族资产阶级的意愿 D. 存在着军事立国武力强国的倾向答案:C8. 下表是1918-1921年中国部分行业经济发展统计数据时间行业机器织布业实际开工布机(台)机器煤矿业开采量(吨)铁路运输业利润率(%)机器纺纱业华商纱锭数(枚)1918年1919年35021909621105.9199877526502438807103388890321920年1921年43102236865105.18117497458252187413-2134854据此判断,该时期( )A. 军阀混战冲击经济 B. 外国资本卷土重来C. 民族工业曲折发展 D. 经济困境引发革命答案:C9. 1932年7月,中华苏维埃共和国国家银行在苏区发行不同面值的纸币、银币和铜币,即“苏币”。纸币上印有“全世界无产阶级联合起来”、“政权归苏维埃,土地归农民”等文字。折价收兑国民党区域银行货币,私人钱庄、商铺土杂钞一律取缔。苏币发行旨在( )A. 宣传土地革命思想 B. 巩固苏维埃红色政权C. 推动国内货币统一 D. 打击地主商人封建剥削答案:B10. 有学者认为在古代农业文明中,两河流域的文明不像古埃及采用绝对的神权政治,不像古印度顽固地保留着种姓制度,也不像古中国宗法制长期流行。西亚的地理环境造就商业的流行,商业契约普遍,由此产生了君主制政体下的法制型政治方式。这说明( )A. 血缘等级制度是农业文明的共性 B. 地理环境决定了西亚的政治体制C. 商业发展对西亚文明的影响突出 D. 大河文明与商业文明有较大差异答案:C11. 罗马帝国统治时期,帝国境内主要道路有372 条,总长度8.5万公里。公路的每一段有精确的里程碑,主干道每隔五六英里就有一个驿站,常年供养着 40匹马。这些举措( )A. 进一步扩大了统治基础 B. 强化了帝国对外扩张C. 加速了帝国罗马化进程 D. 实现了对地方有效控制答案:C12. 从前习惯于做农活的人们很快明白季节、日出日落和气候波动不再决定劳动日程了,相反,钟表、车间和机器创造了新的劳动节奏。工人一般每天工作13至14小时,在一整天里,工人的步伐都要跟上机器单调的运转,打个盹或是和同伴说句话都不行。这一变化( )A. 有利于优化手工工场的管理 B. 反映人类劳作方式的重大变革C. 表明传统的农业已不复存在 D. 导致人们逐渐摆脱了体力劳动答案:B13. “一是它首次为印度各地的人们提供了一种共同的语言和一种共同的文化背景;二是不可避免地使印度产生政治上的自觉性和自治要求,一批受过西方教育的人,利用欧洲的思想意识攻击英国的统治,并组织了一个民族主义运动。”该论述的主题是,英国殖民侵略( )A. 客观上促进文化重构 B. 建设性远大于破坏性C. 有利于民族独立运动 D. 推动东西方文化交流答案:A14. 1834年新济贫法颁布后,英国修建众多济贫院医院为广大下层民众尤其是贫民提供了最基本的医疗保障。19世纪70年代后,济贫院医院的条件大为改善,开始从济贫院分离出来,成为独立的济贫法医院,并向非贫民开放。济贫院医院的建立与完善( )A. 解决了医疗资源紧缺的问题 B. 有利于社会秩序的稳定维持C. 推动了医疗卫生体系的建立 D. 防范了社会流行疾病的传播答案:B15. 19世纪后半期,受铁路建设影响,运费下降使得美国西部生活和生产成本显著下降、投资环境大为改善,吸引了东部资本、劳动力和大量物资源源不断地流人西部,带动西部工业化和城市化的迅速发展。这表明( )A. 美国东西经济格局发生逆转 B. 交通是城市发展的先决条件C. 工业革命推动了城市化进程 D. 城市发展不受自然条件影响答案:C16. 如表为美国加拿大——欧盟关于肉牛使用生长激素的贸易争端案例,如表反映了( ) 20世纪70年代欧洲理事会禁止美国、加拿大过量激素牛肉进口20世纪90年代美、加向WTO起诉,欧盟因未能证明激素牛肉有害而败诉21世纪初期欧盟诉美、加持续对欧制裁,WTO调查裁定美加败诉2012年美、加解除对欧制裁,欧盟增加不含激素牛肉进口,争端解决 A. 世贸组织肩负维护市场公平的使命 B. 欧盟设置人为贸易壁垒C. 美国加拿大存在严重食品安全问题 D. 世界市场出现逆全球化答案:A第Ⅱ卷 非选择题(共52分)二、非选择题。(本题共4小题,共52分,)17. 【物种交流】阅读材料,完成下列要求。材料一 传统的欧洲作物……都是冬季或春季作物。仲夏后通常是饥荒的季节,而玉米恰好在这个时段成熟,利用夏季闲置的土地……玉米得到了一个“灾难时期的生命线”的称号。传统的休耕轮作制度演化为常年的复合作物栽培形式,大大缓解了人口对土地的压力,促进了欧洲的人口增长。欧洲的农民选择种植玉米以抵消不断上涨的地租、创造剩余产品……18世纪之后,玉米逐渐成为肉、奶食品生产不可或缺的饲料资源,成为商品生产转化的中间消耗物,为欧洲的城市化、商业化提供基础保障。——摘编自[墨西哥]阿图洛·瓦尔曼《玉米与资本主义》材料二 “在旧世界,没有哪个大规模的人类群体比中国人更快地接纳了美洲的粮食作物”。玉米可以在土质糟糕到令人惊讶的土地上生根发芽、快速生长,其成熟时间比大麦、小麦和粟都短。甘薯则能在连玉米都不能生长的地方种植,它甚至不需要太多阳光。16世纪80年代和90年代是小冰期的两个高峰,福建在这个时候出现了饥荒。陈振龙的儿子陈经纶向福建巡抚展示了甘薯,并受命进行实验性种植,结果“秋收大获,远近食裕,荒不为害”。——摘编自查尔斯·曼思《1493:物种大交换开创的世界史》等(1)根据材料一并结合所学知识,分析玉米对近代欧洲发展的重要性。(2)根据材料二并结合所学知识,分析明清时期玉米、红薯在中国传播的原因及影响。答案:(1)改变传统耕作制度,提高土地利用率;缓解饥荒,促进人口增长;推动农产品商品化,缓解农民地租负担;促进畜牧业和城市经济的发展。(任意答对三点即可) (2)原因:玉米、红薯对土质要求低,生长周期短,环境适应能力强;中国人口增长,人地矛盾突出;地方官员的推广(或者答政府重视农业的发展);新航路的开辟促进了物种的交流。(任意答对一点,答对三点)影响:积极:缓解了人口增长压力和饥荒问题;优化了人们的饮食结构;推动了农产品生产商品化;专业化农业区出现,扩大了地方市场。(任意回答两点)消极:一定程度上破坏了生态环境,造成水土流失等环境问题。18. 【疫病防治】阅读材料,完成下列要求。材料一 两汉疫病多发时期,政府都采取了如发放药物、强制隔离病人、减免田租和赋税等积极的抗疫救灾举措。唐代政府通过多种手段防控疾病……宋代更是将皇帝、中央政府、地方政府、医学家、宗教人士和社会民众等紧密地联系在一起,从国家战略的角度积极应对。明清时期,国家政策转向消极,经常性药政机构演变成灾难时才开启的公共卫生机构。——摘编自张剑光、王晓洁《中国古代的疫病防治》等材料二 新中国成立初期,公共卫生体系十分薄弱……在国家的统一领导和部署下,通过行政、立法等手段,到21世纪初形成了中央、省、地市和县四级疾病预防控制体系。……中国卫生工作坚持以预防为主的工作方针,面向最广大的人民群众提供了最基本的公共卫生保障,这种“中国模式”取得了巨大成果……传染病大规模的暴发、流行减少。——摘编自李立明《新中国公共卫生60年的思考》(1)根据材料一和材料二并结合所学知识,对比中国古代与现代防疫措施的异同点。(2)根据材料二并结合所学知识,说明新中国公共卫生体系建立的意义。答案:(1)相同点:政府(国家)力量为主导;多种手段相互配合;整合社会各阶层力量共同参与。(任意回答两点)不同点:现代以预防为主,普惠群众;古代防疫和救灾相结合。现代建立系统疾病预防体系并不断完善,强调立法的重要性;古代历代防疫政策存在很大差异性。(言之有理可酌情给分) (2)意义:改变了旧中国卫生事业落后的局面;保障了广大人民的身体健康,提高了国民的身体素质;有助于社会稳定和经济持续发展。19. 【中华传统文化】阅读材料,完成下列要求。材料一 《周易》中写道:“天行健,君子以自强不息。”孟子说:“天下之本在国,国之本在家,家之本在身”,而“修身齐家治国平天下”是儒家学说的精髓。《左传》记载:“亲仁善邻,国之宝也。”北宋范仲淹发出“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的感叹,顾炎武大声疾呼“保天下者,匹夫之贱与有责焉耳矣”。经过长期的历史发展,中华优秀传统文化形成了独特的品格,承载着中华民族的精神追求。——摘编自郑师渠等《历史视野下的中华民族精神》材料二 中华文化在欧洲的传播,增强了启蒙思想家们的文化普遍性和相对性的观念。中华文化在欧洲的广泛传播,使启蒙思想家认识到欧洲的基督教文化并非世界上唯一的、最早的文化,各民族文化在全世界范围的普遍存在,都有其独特性和价值,基督教会并不能垄断全部的“德行”和“真理”。启蒙运动崇尚理性精神,据许多研究者认为,至少部分地源于中国。例如历史学家方豪就曾认为:“此运动之来源,中国实多于希腊。”——摘编自武斌《文明的力量》(1)根据材料一,概括中华传统文化中所包含的民族精神内涵。(2)根据材料二并结合所学知识,分析中华传统文化对欧洲启蒙思想的影响。答案:(1)内涵:自强不息的奋斗精神;修齐治平的责任意识;天下兴亡,匹夫有责的爱国精神;和善修睦、热爱和平;积极有为的人生态度;先大家后小家的奉献精神。(任意答对三点) (2)影响:增强了摆脱宗教神学束缚的信心和依据;儒家学说成为启蒙思想家崇尚理性精神的思想来源之一;中华文化对启蒙运动具有一定的推动作用。20. 【新中国的城镇化进程】阅读材料,完成下列要求。材料 1949年末,我国常住人口城镇化率只有10.64%。1950-1957年,出现了一批新兴工矿业城市,武汉、太原和洛阳等老城市也进行了扩建改造,大批农业劳动力转移到城市工业部门,城市数量和城市人口持续增加。1978年以后,我国城镇化进程开始加速。1992年,邓小平南巡讲话后,城镇化进入新阶段,大批农村剩余劳动力加速向第二、三产业转移。2011年末,常住人口城镇化率达到51.27%,工作和生活在城镇的人口比重超过了50%,比1978年末提高33.35个百分点,年均提高1.01个百分点。党的十八大以后,我国城镇化开始进入以人为本、规模和质量并重的新阶段。为积极推动新型城镇化建设,户籍、土地、财政、教育、就业、医保和住房等领域配套改革相继出台,农业转移人口,市民化速度明显加快,大城市管理更加精细,中小城市和特色小城镇加速发展,城市功能全面提升,城市群建设持续推进,城市区域分布更加均衡。2018年末,常住人口城镇化率比2011年提高了8.31个百分点,年均提高1.19个百分点;户籍人口城镇化率达到43.37%,比2015年提高了3.47个百分点,年均提高1.16个百分点。目前,我国城市规模不断扩大,大中小城市发展齐头并进;城市经济持续发展,综合实力显著增强;城市面貌焕然一新,物质文明和精神文明建设互促共进;新型城市蓬勃发展,城市群格局基本形成。——摘编自《经济日报》从上述材料中提取相关历史信息,拟定一个论题,并就所拟定论题进行简要阐述。(要求:提取信息充分;史论结合;总结和归纳准确、完整;解释和分析逻辑清晰。)答案:示例:论题:中国特色的城镇化之路论证:新中国成立之初,我国还是一个落后的农业国家,城镇化率很低。随着国民经济恢复与“一五”计划的实施,城市数量和城市人口持续增加。十一届三中全会作出了实行改革开放的重大决策,改革重点转向城市,我国城镇化进程开始加速。党的十八大提出“走中国特色新型城镇化道路”,我国城镇化开始进入以人为本、规模和质量并重的新阶段。到2018年末,我国形成具有中国特色的城镇化发展格局。综上所述,经济发展是城镇化的基础,国家政策是城镇化重要的推动力量,城市群规模大,齐头并进,物质文明与精神文明相互促进是我国城镇化的重要特色。

相关试卷

这是一份湖北省武汉市部分学校联合体2022-2023学年高二下学期期末联考历史试题,文件包含_湖北省武汉市部分学校联合体2022-2023学年高二下学期期末联考历史试题word版docx、高二历史参考答案pdf等2份试卷配套教学资源,其中试卷共9页, 欢迎下载使用。

这是一份2022-2023学年湖北省武汉二中等部分重点中学高二下学期3月联考历史试题含答案,共9页。试卷主要包含了 选择题的作答, 非选择题的作答,1921年2月,蔡和森撰文等内容,欢迎下载使用。

这是一份2022-2023学年湖北省黄冈中学等部分普通高中联盟高二下学期期中联考历史试题含答案,共9页。试卷主要包含了答卷前,考生务必将自己的姓名等内容,欢迎下载使用。