人教版中考语文复习专题12文言文阅读课件

展开

这是一份人教版中考语文复习专题12文言文阅读课件,共19页。PPT课件主要包含了规律方法探究,典例精析等内容,欢迎下载使用。

一、解释或辨析文言实词【方法归纳】 对文言实词的考查有选择辨析和直接释义两种。考查的实词往往是课内学过的(绝大部分是课下注释标注出来的)。因为一个文言实词往往包含几个义项,故应结合具体的语境辨析它在具体句子中的含义。

解析:“许”“之”均属于多义词,“许”有“允许”“赞同”“处所”“左右、上下”等义项,“之”有“到,往”“的”“它”等义项。解释这两个词,应结合具体的句子进行辨析。参考答案:(1)赞同 (2)到,往

【例1】解释下列语句中加点词的意思。

二、解释或辨析文言虚词【方法归纳】 对文言虚词的考查主要聚焦在“之”“于”“与” “为”“以”“者”“乃”“而”“则”“虽”“竟”“故”等常见虚词上。直接解释要联系具体的语境,即该词与前后词语的搭配;虚词辨析一要看该词在句子中的位置,二要联系该词的具体语境。

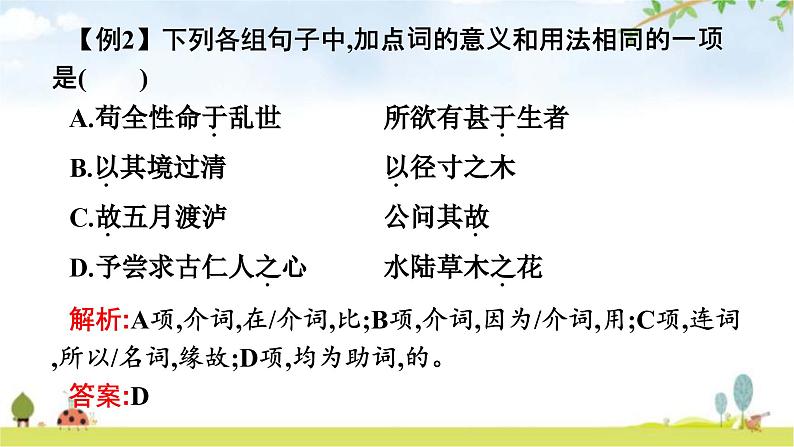

【例2】下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一项是( )

解析:A项,介词,在/介词,比;B项,介词,因为/介词,用;C项,连词,所以/名词,缘故;D项,均为助词,的。答案:D

三、文言断句【方法归纳】 文言文断句题,主要有主观题和选择题两种题型。做题时,可运用下面的方法:①通读文段,弄懂大意。要通读文段,领会基本意思,在此基础上,将能断开的先断开,一步一步缩小范围,然后集中精力分析难断句。②抓住“曰”“云”“言”等表示对话的词语进行断句。文言文在叙述人物对话时,常用“曰”“云”“言”等字,这为正确断句提供了依据。③根据虚词进行断句。文言文中“之”“乎”“者”“也”之类的虚词特别多,其主要作用是表示语法关系和语气,往往是明辨句读的重要标志。

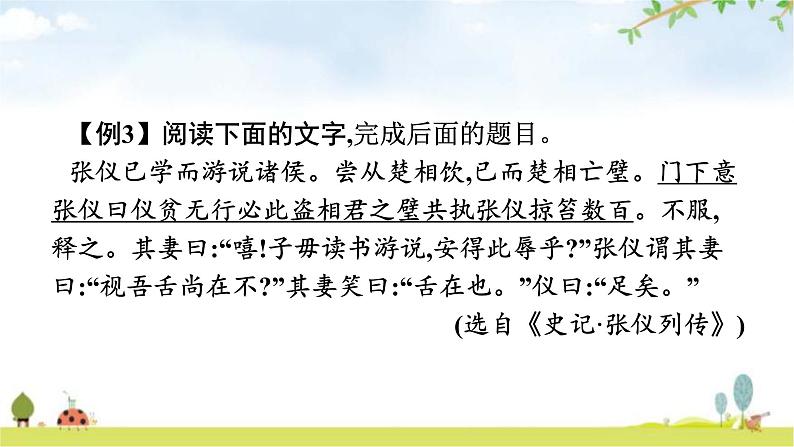

【例3】阅读下面的文字,完成后面的题目。张仪已学而游说诸侯。尝从楚相饮,已而楚相亡璧。门下意张仪曰仪贫无行必此盗相君之璧共执张仪掠笞数百。不服,释之。其妻曰:“嘻!子毋读书游说,安得此辱乎?”张仪谓其妻曰:“视吾舌尚在不?”其妻笑曰:“舌在也。”仪曰:“足矣。”(选自《史记·张仪列传》)

下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )A.门下意/张仪曰/仪贫无行必此/盗相君之璧/共执张仪/掠笞数百B.门下意张仪/曰/仪贫无行/必此盗相君之璧/共执张仪/掠笞数百C.门下意张仪/曰/仪贫无行必此/盗相君之璧/共执张仪掠笞/数百D.门下意/张仪曰/仪贫无行/必此盗/相君之璧共执/张仪掠笞数百

解析:根据语境断句。楚国宰相丢了一块玉璧,他的门客认为是张仪偷的,大家一起把张仪抓起来,打了他。答案:B

四、文言句子的翻译【方法归纳】 第一,逐字解释,字字落实,以直译为主,意译为辅;第二,关键词语要翻译正确;第三,调整润色,尤其是对判断句、省略句、倒装句等特殊句式的翻译,要尽可能使之符合现代汉语的规范。翻译步骤:解词、串联、顺意。具体方法:“增”(增补省略部分)、“删”(无实在意义的虚词不译或重复的意思删去)、“留”(人名、地名等保留)、“变”(古今词义要加以区别或难以直译的要变通)、“调”(与现代汉语规范不同的语序要调整)。

【例4】把下列句子翻译成现代汉语。(1)受地于先王,愿终守之,弗敢易!(2)以君为长者,故不错意也。解析:翻译时注意补出省略的成分,注意将关键词“于”“易” “以……为”“错意”等的意思落实到位。参考答案:(1)(我)从先王那里接受了封地,愿意始终守护它,不敢交换!(2)(我)把安陵君看作忠厚的长者,所以不打他的主意。

五、文意把握和情感体味【方法归纳】 包括文章内容要点的归纳、文章中心的概括、人物思想性格的概括等。这些题一般不能自由发挥,尽量将重点篇目加以整理,掌握每课的中心、段落大意。解题时要审清题目,全面考虑。主旨表达要准确、完整。要点不能漏,表述要完整连贯。关于作者的情感态度,有的文章表现得直露而明显,有的却表现得含蓄而隐晦,有时需要联系写作背景和时代特点来进行总结。

【例5】《桃花源记》寄托了作者怎样的社会理想?解析:本题考查的是对文章主题思想的概括。概括文章主题思想的方法:①分析文章标题。有的标题概括了文章的中心,体现了文章的主要内容;有的标题直接揭示了文章的中心思想。②分析文章开头、结尾。有的开篇点题,点明或暗示中心,有的在篇末点明或深化中心。③分析文中的议论、抒情句。有的文章中的议论、抒情句有画龙点睛之功效。

④分析人物事件。有些中心思想隐含在人物事件或文章各部分之中,要综合归纳,才能突出中心。⑤分析背景。了解、分析有关时代背景,了解写作的意图。分析《桃花源记》的主旨可用分析人物事件法。桃花源内人们的宁静淳朴、安居乐业、幸福和谐的生活是处于战乱中的外界人心目中的理想生活,渔人走出桃花源再寻而不得,象征了世人对理想生活的向往与追求。将以上两点进行整合即可得出答案。参考答案:对没有战乱、宁静淳朴、安居乐业、幸福和谐的理想社会的向往。

相关课件

这是一份中考总复习语文古诗文阅读专题-文言文阅读12.北冥有鱼课件,共48页。PPT课件主要包含了目录安徽·中考,细梳理·教材全解,考情速览,文学文化常识,原文呈现,字词详解,主旨归纳,结构导航,全突破·归纳探究,字词释义等内容,欢迎下载使用。

这是一份中考语文文言文阅读专题复习课件,共29页。

这是一份中考语文二轮专题复习训练12《文言文阅读》课件(含答案),共60页。PPT课件主要包含了交错相通,通“邀”邀请,使受苦,通“弼”辅佐,讨厌厌恶,出名著名,通“缺”指缺点,通“披”穿,腰上系着,祸患灾难等内容,欢迎下载使用。