高中生物人教版 (2019)选择性必修2第1章 种群及其动态第3节 影响种群数量变化的因素随堂练习题

展开第3节 影响种群数量变化的因素

基础过关练

题组一 分析影响种群数量变化的因素

1.(2022山西太原检测)下列描述中没有体现非生物因素对种群数量变化影响的是( )

A.引起传染病的某种病毒使某种群的种群密度降低

B.一年蓬的种群密度随林木郁闭度的增加而降低

C.蚊类等昆虫在寒冷季节到来时一般会全部死亡

D.火山喷发时火山口附近的植物几乎全部死亡

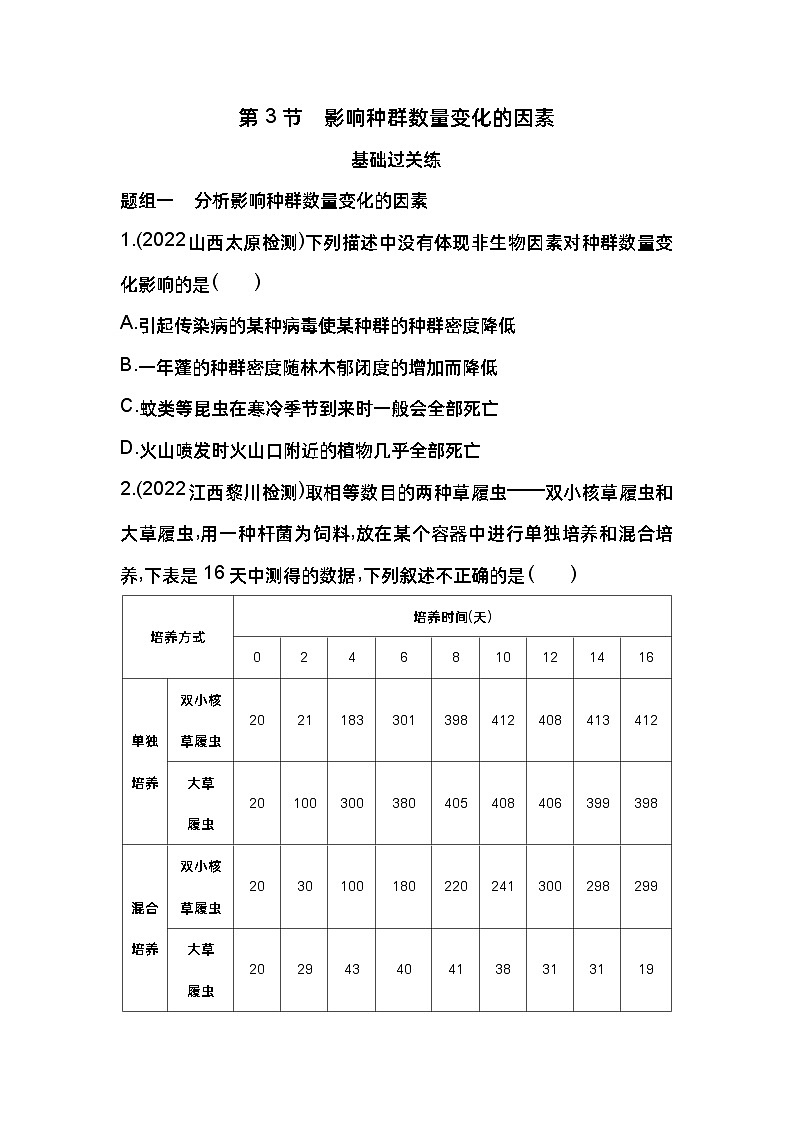

2.(2022江西黎川检测)取相等数目的两种草履虫——双小核草履虫和大草履虫,用一种杆菌为饲料,放在某个容器中进行单独培养和混合培养,下表是16天中测得的数据,下列叙述不正确的是( )

培养方式 | 培养时间(天) | |||||||||

0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||

单独 培养 | 双小核 草履虫 | 20 | 21 | 183 | 301 | 398 | 412 | 408 | 413 | 412 |

大草 履虫 | 20 | 100 | 300 | 380 | 405 | 408 | 406 | 399 | 398 | |

混合 培养 | 双小核 草履虫 | 20 | 30 | 100 | 180 | 220 | 241 | 300 | 298 | 299 |

大草 履虫 | 20 | 29 | 43 | 40 | 41 | 38 | 31 | 31 | 19 | |

A.单独培养时双小核草履虫的K值比混合培养时高

B.双小核草履虫对环境的适应时间比大草履虫长

C.单独培养两种草履虫时,增长速率均在种群数量相对稳定时达到最大

D.混合培养时,大草履虫数量减少的原因可能是在生存斗争过程中处于劣势

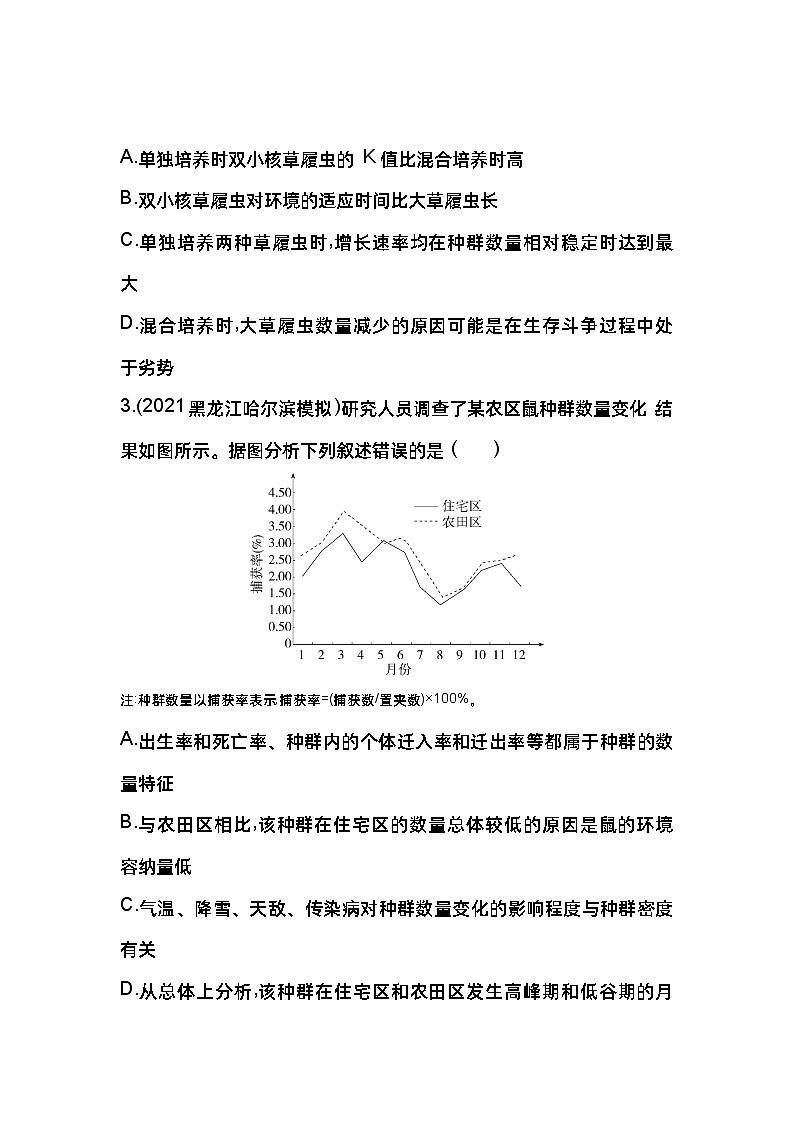

3.(2021黑龙江哈尔滨模拟)研究人员调查了某农区鼠种群数量变化,结果如图所示。据图分析下列叙述错误的是( )

注:种群数量以捕获率表示,捕获率=(捕获数/置夹数)×100%。

A.出生率和死亡率、种群内的个体迁入率和迁出率等都属于种群的数量特征

B.与农田区相比,该种群在住宅区的数量总体较低的原因是鼠的环境容纳量低

C.气温、降雪、天敌、传染病对种群数量变化的影响程度与种群密度有关

D.从总体上分析,该种群在住宅区和农田区发生高峰期和低谷期的月份基本相同

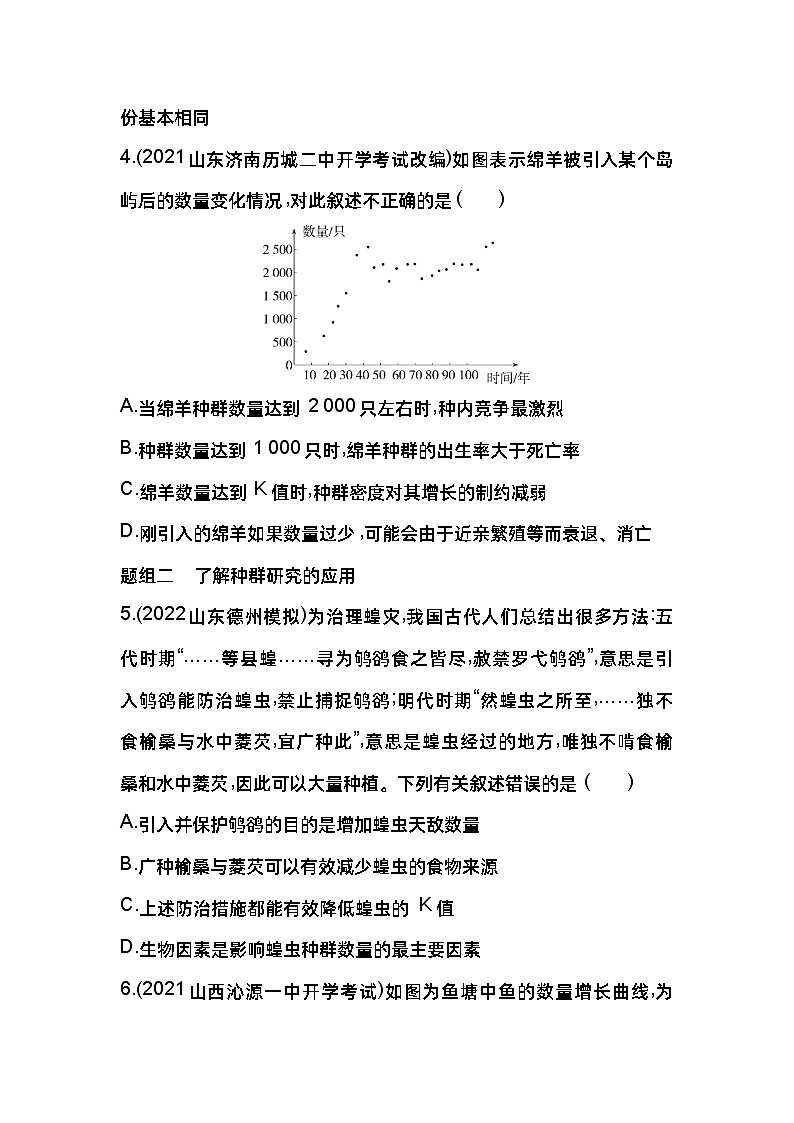

4.(2021山东济南历城二中开学考试改编)如图表示绵羊被引入某个岛屿后的数量变化情况,对此叙述不正确的是( )

A.当绵羊种群数量达到2 000只左右时,种内竞争最激烈

B.种群数量达到1 000只时,绵羊种群的出生率大于死亡率

C.绵羊数量达到K值时,种群密度对其增长的制约减弱

D.刚引入的绵羊如果数量过少,可能会由于近亲繁殖等而衰退、消亡

题组二 了解种群研究的应用

5.(2022山东德州模拟)为治理蝗灾,我国古代人们总结出很多方法:五代时期“……等县蝗……寻为鸲鹆食之皆尽,赦禁罗弋鸲鹆”,意思是引入鸲鹆能防治蝗虫,禁止捕捉鸲鹆;明代时期“然蝗虫之所至,……独不食榆桑与水中菱芡,宜广种此”,意思是蝗虫经过的地方,唯独不啃食榆桑和水中菱芡,因此可以大量种植。下列有关叙述错误的是( )

A.引入并保护鸲鹆的目的是增加蝗虫天敌数量

B.广种榆桑与菱芡可以有效减少蝗虫的食物来源

C.上述防治措施都能有效降低蝗虫的K值

D.生物因素是影响蝗虫种群数量的最主要因素

6.(2021山西沁源一中开学考试)如图为鱼塘中鱼的数量增长曲线,为了使鱼塘的总产量达到最大值,应该做到适时捕捞。下列做法中正确的是( )

A.超过T4时捕捞,使剩余量保持在K

B.超过T3时捕捞,使剩余量保持在3K/4

C.超过T2时捕捞,使剩余量保持在K/2

D.超过T1时捕捞,使剩余量保持在K/4

7.(2022河北省适应性测试)我国主要的蟑螂种类为德国小蠊,这种蟑螂繁殖力非常强,能传播多种病菌。如图是在一定条件下德国小蠊的种群数量变化曲线,下列说法错误的是( )

A.如果使用更大的容器培养德国小蠊,其环境容纳量不一定增大

B.蟑螂种群在0~4天增长缓慢的原因可能是起始数量较少

C.第20天左右是防治德国小蠊危害的最佳时期

D.防治德国小蠊的最根本措施是降低其环境容纳量

8.(2021福建厦门集美中学期末)东亚飞蝗为迁飞性、杂食性的农业害虫。为了给预防“蝗灾”提供科学依据,研究者通过2年时间对某地区气温、降水量变化与东亚飞蝗种群数量变化的关系进行了研究,结果如图所示。

请回答下列问题:

(1)从图中可以看出, 这些非生物因素影响东亚飞蝗的种群密度。

(2)研究发现,东亚飞蝗喜欢在坚实的土地中产卵。如在东亚飞蝗繁殖期人为疏松土壤,可影响其种群的 ,以降低其种群密度。另外,可适当引入其 ,抑制其种群数量增长。

(3)根据图中的信息和已学的影响种群的数量特征的因素,预防“蝗灾”的措施有 (至少写出两条)。

能力提升练

题组 影响种群数量变化的因素及其应用

1.(2021山东济宁一模改编)生物有两种繁殖策略:速度策略(r策略)和环境容纳量策略(K策略)。采取r策略的生物通常是一些小型生物如果蝇、鼠、沙漠蝗虫等,适应食物或温度这些波动因素。下列叙述正确的是( )

A.r策略的种群与生物因素无关,其种群数量和外界环境同步波动

B.r策略的生物能在短时间内产生较多的后代,种群呈“J”形增长

C.将沙漠蝗虫的数量控制在K/2以下,就能有效防止沙漠蝗灾的发生

D.东北虎属于K策略的生物,其有效保护措施是改善它们的栖息环境,以提高K值

2.(2022山东济宁检测)研究表明,捕食风险能诱导猎物进行防御反应,对猎物种群密度和繁殖力的影响远高于直接捕杀,研究者利用无人机(模拟猛禽类捕食者)作为捕食风险探究其对不同密度的某种鼠类种群增长率和繁殖力的影响,结果如图所示。下列叙述错误的是( )

A.高密度种群可有效降低捕食风险引起的繁殖抑制

B.捕食风险加剧了高密度种群的种内竞争

C.捕食风险减弱了低密度种群的种内竞争

D.捕食风险导致低密度种群降低繁殖投入

3.(多选)(2022河北沧州检测)吹绵蚧是一种严重危害果园生产的害虫,澳洲瓢虫以吹绵蚧为食,可以有效抑制该害虫的数量。科学家研究了吹绵蚧种群数量与被捕食率、补充率的关系模型,其中补充率代表没有被捕食的情况下吹绵蚧增长的比率。下列说法错误的是( )

A.当吹绵蚧种群数量介于m~n点之间时,种群数量会逐渐稳定在 m点

B.当吹绵蚧种群数量超过n点时,可能会导致吹绵蚧虫害的爆发

C.当吹绵蚧种群数量超过p点时,种群数量会稳定在q点

D.在果园中适当投放澳洲瓢虫,可使吹绵蚧数量长期稳定在n点

4.(2022山东邹城二中阶段练习)如图是某种昆虫受双因子影响下的种群数量变化曲线图,相关说法不正确的是( )

A.相对来说,环境温度越高,该昆虫生活所需要的最适相对湿度也越大

B.从图中可知该昆虫种群数量增长的最适温度可能在32.5 ℃左右

C.该昆虫在湿度为90%和温度为32.5 ℃的条件下,其种群数量呈“J”形增长

D.影响种群数量变化的因素除图中所示的非生物因素(温度和湿度)外,还应该有生物因素

5.(2022山东青岛二中模拟)夜光藻是一种较大型的单细胞生物,以小型浮游植物、有机颗粒、细菌为食。它作为海洋环境中的一种耐污生物,是海洋赤潮主要发生藻,严重影响海洋生态环境的安全。探究夜光藻的生长繁殖与环境因素的关系的相关实验结果如图。下列分析不正确的是( )

图1

图2

A.该实验探究了温度和盐度对夜光藻种群密度的影响

B.温度和盐度是影响夜光藻种群数量变化的密度制约因素

C.实验结果表明,低温低盐度海水环境易爆发夜光藻赤潮

D.影响夜光藻种群密度的因素还有夜光藻繁殖能力、食物等

6.(2021北京西城期末)布氏田鼠是某草原的主要害鼠,喜栖于植被低矮稀疏的环境,其天敌有草原雕、草原狐等。

(1)研究人员在1984~2004年间每年的植物生长期(4~10月),对草原某地布氏田鼠的种群数量进行调查,结果如图1。

图1

①调查布氏田鼠种群密度的常用方法是 。田鼠种群的数量特征中 直接决定其种群密度。

②据图可知布氏田鼠种群密度有明显的季节波动现象,试推测4~8月田鼠种群密度大幅增加的原因是 。生产实践中可根据4月的种群密度及其 预测本年度鼠害情况,及早防治。

(2)通常情况下,动物对道路、车辆趋向于回避。研究人员研究道路和放牧等干扰对布氏田鼠种群动态的影响。在放牧草场和禁牧草场内,分别选择宽6 m的砂石路,在与道路平行的方向上,由近及远各设置4组样地,调查田鼠种群密度,结果如图2所示。

图2

①放牧导致布氏田鼠种群密度增加的原因是 。

②据图2分析布氏田鼠种群密度与距道路远近的关系是 ,请尝试对此现象作出解释:

。

答案全解全析

基础过关练

1.A | 2.C | 3.C | 4.C | 5.D | 6.C | 7.C |

|

1.A 引起传染病的某种病毒对种群数量变化有影响,但该种病毒属于影响种群数量变化的生物因素,A符合题意;一年蓬的种群密度与林冠层的郁闭度有关,即与一年蓬受到的光照强度有关,体现了非生物因素对种群数量变化的影响,B不符合题意;蚊类等昆虫在寒冷季节到来时一般会全部死亡,这主要是受气温降低的影响,体现了非生物因素对种群数量变化的影响,C不符合题意;火山喷发时火山口附近的植物几乎全部死亡,体现了非生物因素对种群数量变化的影响,D不符合题意。

2.C 分析表格,单独培养双小核草履虫和大草履虫时,它们的种群数量都逐渐增加,最后基本稳定,呈“S”形增长;双小核草履虫和大草履虫混合培养时,双小核草履虫种群数量逐渐增加直至基本稳定,而大草履虫种群数量先增加后减少,说明双小核草履虫和大草履虫之间存在种间竞争关系。单独培养时,与大草履虫相比,双小核草履虫种群数量开始时增加缓慢,说明其对环境的适应时间长,B正确;增长速率最大时应在种群数量为K/2时,而不是种群数量相对稳定时,C错误。

3.C 气温、降雪对种群数量变化的影响程度与种群密度无关,C错误。

4.C 由题图可知,绵羊数量达到2 000只左右时,达到该种群的K值,种内竞争最激烈,A正确;种群数量达到1 000只时,绵羊种群数量依然在增加,出生率大于死亡率,B正确;绵羊数量达到K值时,种内竞争激烈,种群密度对其增长的制约增强,C错误;当一个种群的数量过少时,种群可能会由于近亲繁殖等而衰退、消亡,D正确。

5.D 鸲鹆以蝗虫为食,故引入并保护鸲鹆的目的是增加蝗虫天敌数量,A正确;蝗虫唯独不啃食榆桑和水中菱芡,故广种榆桑与菱芡可以有效减少蝗虫的食物来源,B正确;题述防治措施包括引入天敌和减少食物来源,都能有效降低蝗虫的K值,C正确;影响蝗虫种群数量的最主要因素是迁入率和迁出率、出生率和死亡率,D错误。

6.C 研究表明,中等强度的捕捞(捕捞量在K/2左右)有利于持续获得较大的鱼产量(见教材P16),C正确。

7.C 种群起始数量也是影响种群数量变化的因素,故蟑螂种群在0~4天增长缓慢的原因可能是起始数量较少,B正确;图中显示的环境容纳量(K值)约为340只,K/2对应的时间在第20天左右,为了避免德国小蠊繁殖速度过快,应该在第20天之前甚至更早的时间防治德国小蠊,以保证其种群数量维持在较低水平,C错误。

8.答案 (1)气温、降水量 (2)出生率 天敌 (3)经常灌溉,疏松土壤,引入天敌等

解析 (1)由题图信息可知:不同季节的降水量和温度不同,会影响东亚飞蝗的种群数量变化。(2)东亚飞蝗喜欢在坚实的土地中产卵,在其繁殖期及时疏松土壤,可以影响其种群的产卵,进而影响其出生率,以降低其种群密度;为控制东亚飞蝗种群数量增长,同时避免环境污染,可适当引入其天敌。(3)结合以上分析可知,为预防“蝗灾”,可通过经常灌溉、疏松土壤、引入天敌等措施来降低蝗虫种群数量。

能力提升练

1.D | 2.B | 3.CD | 4.C | 5.B |

|

|

|

1.D r策略的种群与生物因素有关,但通常受到非生物因素的控制,r策略的种群数量多变且难以预测,A错误;r策略的生物能在短时间内产生较多的后代,但生存环境中仍然存在阻力,种群不呈“J”形增长,B错误;对于有害生物,在种群数量低于K/2时控制最有效,但沙漠蝗虫属于r策略的生物,能在短时间内产生较多的后代,种群数量控制在K/2以下不一定能有效控制沙漠蝗灾的发生,C错误;对于K策略的生物,应保护其栖息环境,包括提供充足的食物和空间资源等,提高它们的K值,D正确。

拓展应用

生物的两种繁殖策略:速度策略(r策略)和环境容纳量策略(K策略)。r策略生物通常个体小、寿命短、生殖力强但存活率低,亲代对后代缺乏保护;K策略生物通常个体大、寿命长、生殖力弱但存活率高,亲代对后代有很好的保护。

2.B 低密度组捕食风险明显降低了种群增长率和繁殖力,而高密度组捕食风险对种群增长率和繁殖力的影响不大。根据分析,高密度种群可有效降低捕食风险引起的繁殖抑制,A正确;捕食风险对高密度组的种群增长率和繁殖力影响不明显,对其种内竞争影响不大,B错误;捕食风险可明显降低低密度组的种群增长率和繁殖力,进而减弱低密度种群的种内竞争,C正确;低密度种群中,与对照组相比,捕食风险组种群增长率和繁殖力均降低,故捕食风险导致低密度种群降低繁殖投入,D正确。

3.CD 被捕食率大于补充率时,种群数量会逐渐下降;补充率大于被捕食率时,种群数量会逐渐增加。当吹绵蚧种群数量介于 m~n点之间时,被捕食率大于补充率,因此可推测种群数量会逐渐下降而后稳定在 m点,A正确;当吹绵蚧种群数量超过n点时,补充率大于被捕食率,种群数量会增加,从而可能会导致吹绵蚧虫害的爆发,B正确;当吹绵蚧种群数量超过p点时,被捕食率大于补充率,因此种群数量逐渐下降,最终会稳定在p点,C错误;在果园中适当投放澳洲瓢虫,其目的是使吹绵蚧数量长期稳定在较低水平,即 m点,D错误。

4.C 环境温度在30 ℃、32.5 ℃、35 ℃时,种群数量的峰值对应的相对湿度逐渐增大,A正确;图中在32.5 ℃时种群数量的峰值最大,偏离该温度种群数量的峰值都下降,推测该昆虫种群数量增长的最适温度可能在32.5 ℃左右,B正确;种群数量受食物、天敌、温度、湿度等多种因素的影响,仅根据温度和湿度不能判断该种群数量呈“J”形增长,C错误;温度、湿度等非生物因素可影响种群数量变化,同时生物因素也能影响种群数量变化,D正确。

5.B 实验的自变量有温度和盐度,因变量为种群密度,研究对象为夜光藻,A正确;影响种群数量变化的因素可分为密度制约因素和非密度制约因素,温度和盐度对种群的作用强度与该种群的密度无关,属于非密度制约因素,B错误;低温和低盐环境中,夜光藻种群密度较大,故低温低盐度海水环境易爆发夜光藻赤潮,C正确;影响夜光藻种群密度的因素有内因和外因,夜光藻的繁殖能力是影响种群密度的内因,食物是影响种群密度的外因,D正确。

6.答案 (1)①标记重捕法 出生率和死亡率、迁入率和迁出率 ②植物进入生长期,田鼠食物供应充足(田鼠进入繁殖期) 年龄结构 (2)①放牧区由于牲畜的啃食,导致植被低矮稀疏,利于布氏田鼠生存 ②距离道路越近,布氏田鼠种群密度越高 动物对道路、车辆回避特性导致道路附近田鼠的天敌(草原雕、草原狐等)数量较少

解析 (1)①布氏田鼠活动能力强,活动范围大,可采用标记重捕法进行布氏田鼠种群密度的调查。种群最基本的数量特征是种群密度,决定种群密度的直接因素是出生率和死亡率、迁入率和迁出率。②4~8月植物进入生长期,田鼠食物供应充足,所以田鼠种群密度大幅增加。依据种群的年龄结构来预测种群数量的变化趋势,可及早了解本年度鼠害情况,及早防治。(2)①草场上放牧时,牧畜啃食植物,导致植被低矮稀疏,因为布氏田鼠喜栖于植被低矮稀疏的环境,所以放牧草场有利于布氏田鼠的生存。②图2数据显示,距离道路越近,布氏田鼠种群密度越高。由题干信息“通常情况下,动物对道路、车辆趋向于回避”可知,动物对道路、车辆回避特性导致道路附近田鼠的天敌数量较少,田鼠被捕食的概率降低,因而种群密度增加。

高中生物第3节 影响种群数量变化的因素测试题: 这是一份高中生物第3节 影响种群数量变化的因素测试题,共8页。

人教版 (2019)选择性必修2第3节 影响种群数量变化的因素课后复习题: 这是一份人教版 (2019)选择性必修2第3节 影响种群数量变化的因素课后复习题,共7页。

高中生物人教版 (2019)选择性必修2第1章 种群及其动态第3节 影响种群数量变化的因素习题: 这是一份高中生物人教版 (2019)选择性必修2第1章 种群及其动态第3节 影响种群数量变化的因素习题,共6页。