2023人教版高中历史必修中外历史纲要(上)第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展 单元复习提升 试卷

展开

这是一份2023人教版高中历史必修中外历史纲要(上)第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展 单元复习提升,共6页。

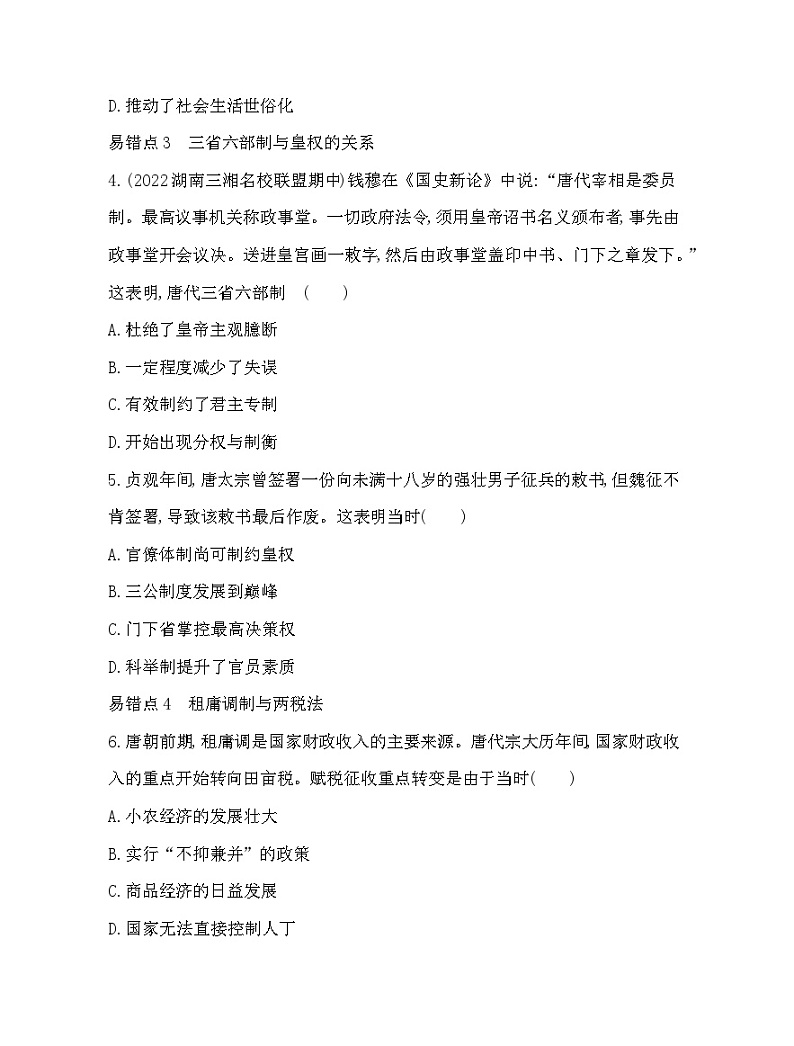

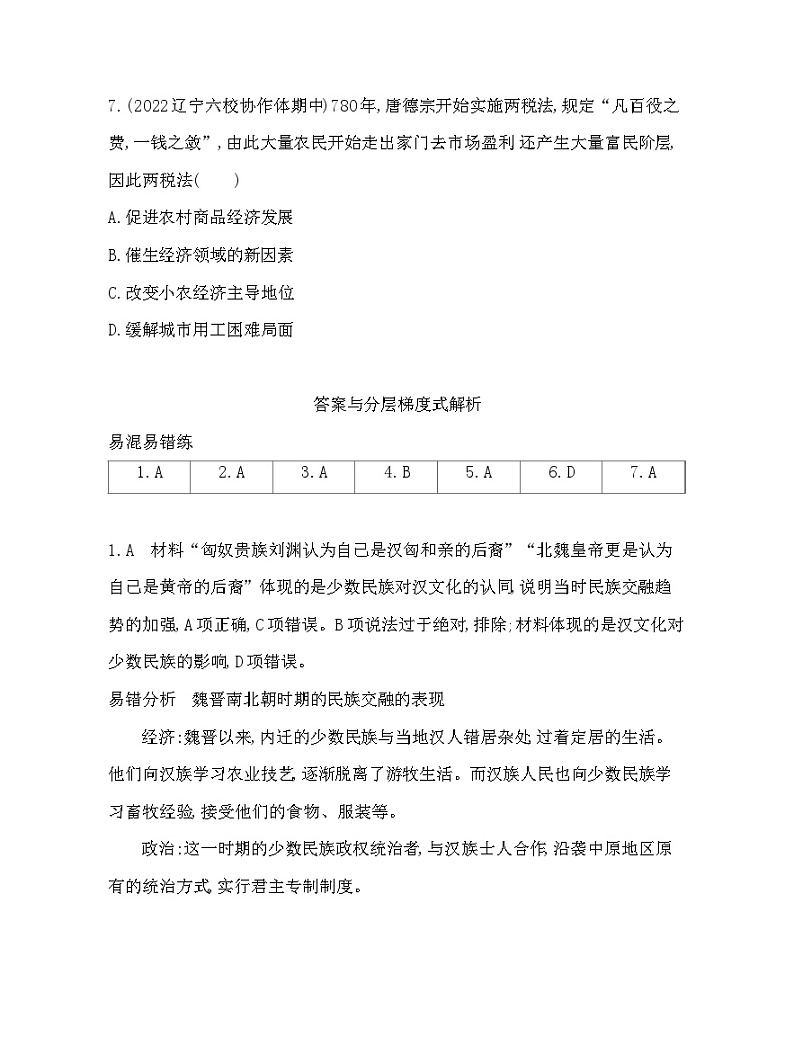

单元复习提升易混易错练易错点1 对民族交融的认识1.(2022安徽安庆一中期中)魏晋时期,匈奴贵族刘渊认为自己是汉匈和亲的后裔,并将汉高祖、汉光武帝、蜀汉昭烈帝(刘备)列为“三祖”。北魏皇帝更是认为自己是黄帝的后裔。这( )A.反映了民族交融成为历史趋势B.体现了少数民族彻底抛弃旧俗C.导致了西晋末年的北方大动荡D.促使了内迁各族习俗影响汉族易错点2 选官制度与阶层流动2.(2022福建福州期中)东晋王羲之的次子王凝之擅长书法,但迷信鬼神,没有军事才能,却因为出身按照惯例被任命为江州刺史、左将军、会稽内史。这说明当时的选官制度( )A.以门第作为主要的标准B.通过考试来公平录取C.由地方官自下而上推荐D.以道德品行作为标准3.柳芳的《氏族传》记载,隋代实行分科取士政策之后,时人称此举导致了“士无乡里,里无衣冠,人无廉耻,士族乱而庶人僭矣”。这说明科举制的实施( )A.扩大了隋朝的统治基础B.彻底地打击了士族势力C.导致了隋朝的迅速灭亡D.推动了社会生活世俗化易错点3 三省六部制与皇权的关系4.(2022湖南三湘名校联盟期中)钱穆在《国史新论》中说:“唐代宰相是委员制。最高议事机关称政事堂。一切政府法令,须用皇帝诏书名义颁布者,事先由政事堂开会议决。送进皇宫画一敕字,然后由政事堂盖印中书、门下之章发下。”这表明,唐代三省六部制 ( )A.杜绝了皇帝主观臆断B.一定程度减少了失误C.有效制约了君主专制D.开始出现分权与制衡5.贞观年间,唐太宗曾签署一份向未满十八岁的强壮男子征兵的敕书,但魏征不肯签署,导致该敕书最后作废。这表明当时( )A.官僚体制尚可制约皇权B.三公制度发展到巅峰C.门下省掌控最高决策权D.科举制提升了官员素质易错点4 租庸调制与两税法6.唐朝前期,租庸调是国家财政收入的主要来源。唐代宗大历年间,国家财政收入的重点开始转向田亩税。赋税征收重点转变是由于当时( )A.小农经济的发展壮大B.实行“不抑兼并”的政策C.商品经济的日益发展D.国家无法直接控制人丁7.(2022辽宁六校协作体期中)780年,唐德宗开始实施两税法,规定“凡百役之费,一钱之敛”,由此大量农民开始走出家门去市场盈利,还产生大量富民阶层,因此两税法( )A.促进农村商品经济发展B.催生经济领域的新因素C.改变小农经济主导地位D.缓解城市用工困难局面 答案与分层梯度式解析易混易错练1.A2.A3.A4.B5.A6.D7.A 1.A 材料“匈奴贵族刘渊认为自己是汉匈和亲的后裔”“北魏皇帝更是认为自己是黄帝的后裔”体现的是少数民族对汉文化的认同,说明当时民族交融趋势的加强,A项正确,C项错误。B项说法过于绝对,排除;材料体现的是汉文化对少数民族的影响,D项错误。易错分析 魏晋南北朝时期的民族交融的表现经济:魏晋以来,内迁的少数民族与当地汉人错居杂处,过着定居的生活。他们向汉族学习农业技艺,逐渐脱离了游牧生活。而汉族人民也向少数民族学习畜牧经验,接受他们的食物、服装等。政治:这一时期的少数民族政权统治者,与汉族士人合作,沿袭中原地区原有的统治方式,实行君主专制制度。文化:西晋时期,内迁少数民族大多已使用汉语;北魏孝文帝改革后,汉语更成为北方主要的通用语言。西北少数民族的乐器、歌舞等也受到汉族人民的喜爱。民族心理:随着经济、文化的不断交流,“胡”“汉”观念逐渐淡薄,民族之间的隔阂与偏见逐渐减少。2.A 根据“没有军事才能,却因为出身按照惯例被任命为江州刺史、左将军、会稽内史”可得出当时的选官制度以门第作为主要的标准,A项正确。3.A 据题干“士无乡里,里无衣冠,人无廉耻,士族乱而庶人僭矣”可知,隋代废除乡举里选,使得世家大族垄断选官的特权被打破,而底层庶人可以通过参加考试做官,这体现的是官僚政治的发展,有利于加强中央对地方的控制,扩大了统治基础,故选A项。易错分析 科举制的历史作用(1)科举制打破了世家大族对选官权的垄断,扩大了封建政权的统治基础,有利于中央集权的加强。(2)科举制的实行提高了官员的文化素质,为行政效率的提高创造了条件。(3)科举制促进了古代教育的发展,有益于社会形成重学风气。4.B 唐代实行宰相集体议政,政事堂是最高议事机关。须用皇帝诏书名义颁布的政府法令,事先由政事堂开会议决,然后由皇帝敕批,再由政事堂盖上中书、门下的印章,然后下发,这在一定程度上减少了决策的失误,B项正确。“杜绝了皇帝主观臆断”的说法过于绝对,A项错误;唐代中枢决策权掌握在皇帝手中,C项错误;材料无法体现“开始出现分权与制衡”,D项错误。5.A 据材料“唐太宗曾签署一份……敕书,但魏征不肯签署,导致该敕书最后作废”可知,此时的官僚体制对皇权形成一定程度的制约,故选A项;材料只涉及唐太宗时期,没有与其他时期进行对比,无法得出三公制度发展到巅峰的结论,故排除B项;门下省负责审议,故排除C项;材料未涉及科举制,故排除D项。易错分析 唐代三省六部制的运作模式(1) 职权分明,分工合作,行政效率高。三省职权按行政程序划分,一切政令从起草(中书省)、审核(门下省)至执行(尚书省),经由三省处理。三省之间既能互相牵制,也能分工合作,从而提高行政效率。(2) 节制君权,减少施政失误。皇帝所颁政令,未经政事堂通过,不能施行,以相权节制君权,可弥补君主才干的不足。(3) 三省六部制有利于提高行政效率,加强皇权;建立制约机制,有利于减少统治者的决策失误;君主专制中央集权制走向成熟。6.D 租庸调制是以均田制为基础的赋役制度,此制度规定,凡是均田人户,不论其家授田多少,均按丁交纳定额的赋税并服一定的徭役。随着土地兼并的加剧,人口大量逃散,按人丁征收赋税无法得到保障,于是政府只好按田亩征税,故D项正确。小农经济的发展壮大不是赋税征收重点转变的原因,故A项错误;宋朝时实行“不抑兼并”的土地政策,故B项错误;商品经济的发展与材料现象无直接关联,故C项错误。7.A 根据材料“大量农民开始走出家门去市场盈利,还产生大量富民阶层”可知两税法促进农村商品经济发展,A项正确。材料未体现经济领域的新因素,B项错误。唐朝仍以小农经济为主导,并未改变,C项错误。材料并未强调“缓解城市用工困难局面”,D项错误。易错分析 两税法的实施特点及其影响(1)新的背景:土地兼并严重,均田制被破坏,租庸调制无法维持,为增加政府的财政收入而推行。(2)新的标准:征税的主要标准为财产,改变了以人丁为主的赋税制度,减轻了人身依附关系。(3)新的对象:贵族、官僚、商人均要按财产纳税,扩大了纳税面,使赋税负担相对比较公平。