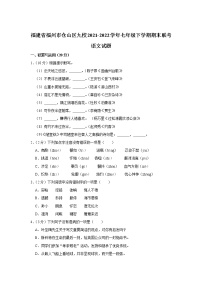

福建省福州市九校联考2022-2023学年八年级下学期期末语文试题(含答案)

展开福建省福州市九校联考2022-2023学年八年级下学期期末语文试题

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、句子默写

1.根据语境,补写出古代诗文名句。

白居易心系苍生,以“_______________,__________________”(《卖炭翁》)来叙写卖炭翁的艰难处境;韩愈善识人才,反对人才受到“___________________,骈死于槽枥之间”(《马说》)的悲惨遭遇;庄子想象雄奇瑰丽,展现了大鹏“水击三千里,______________________”(《北冥有鱼》)的磅礴气势;杜甫推己及人,以“_______________,__________________!” (《茅屋为秋风所破歌》)来抒发忧国忧民的济世情怀。古圣先贤在个人学习方面坚持教学相长,提出了“是故____________________,_______________” 《虽有嘉肴》)的理论;在家国社会方面始终在为“天下为公,_________________,________________” (《大道之行》)的伟大理想而努力奋斗。

二、基础知识综合

2.阅读下面的文字,按要求作答。

八年级下册语文学习之旅就要结束了。我们了解到王远一生中最重要的jué_①(A.抉 B.决) 择对他的影响;也和顾拜旦一起回顾了奥林匹克精神在世界 [甲] (A.土崩瓦解 B.分崩离析)时为追求和平而又充满自信的人们带来的力量……我们还欣赏过黄河壶口瀑布的一川大水,跌得粉碎,形成一个个漩_②_ (A.xuán B.xuàn) 涡时的喧器;也曾和马克·吐温一起坐在勃朗峰顶倾听那瞬息万变的云霞 [乙] (A.纷至沓来B.接踵而至) 时的长鸣……当然,我们也一起诵读经典诗文,和常建一起登临古寺,漫步山林;和杜甫一起推己及人,忧国忧民……总之,阅读这些经典诗文,能够让我们 [丙] 。直到今天,经典诗文虽然已成为世界人民的共同精神财富,而且是中国文学的宝贵遗产。

(1)为文中①处选择正确汉字,②处加点字选择正确的读音,只填序号。

①__________ ② __________

(2)从文中甲、乙处选择恰当的词语填在横线上,只填序号。

[甲]___________ [乙]___________

(3)文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )

A.经典诗文虽然已成为世界人民的共同精神财富,但是是中国文学的宝贵遗产。

B.经典诗文虽然是中国文学的宝贵遗产,而且已成为世界人民的共同精神财富。

C.经典诗文不仅已成为世界人民的共同精神财富,而且是中国文学的宝贵遗产。

D.经典诗文不仅是中国文学的宝贵遗产,而且已成为世界人民的共同精神财富。

(4)请选出填入丙处,与上下文衔接得最恰当的一项是( )

①体悟他们的聪明智慧

②了解他们的生活情趣

③进而受到美的熏陶和感染

A.①③② B.②①③ C.②③① D.③①②

三、名著阅读

3.在《钢铁是怎样炼成的》一书中保尔曾一次又一次地问自己:“为了冲破这铁环,重返战斗行列,使你的生命变得有益于人民,你尽了一切努力了吗?”联系整部作品,理解“为了冲破这铁环”中“铁环”的含义并简要叙述他在成长过程中两次冲破“铁环”的经历。

四、诗歌鉴赏

送友人

李 白

青山横北郭,白水绕东城。此地一为别,孤蓬万里征。

浮云游子意,落日故人情。挥手自兹去,萧萧班马鸣。

4.下列对这首诗的理解和分析,不正确的一项是( )

A.首联用简约笔法勾勒山的静默、水的远去,一静一动,暗示离别的情景。

B.颔联将孤身远行的自己比作“孤蓬”,此去一别将万里游荡,无所归依。

C.颈联以浮云和落日为意象,用比喻、对偶手法来表明自己的心意,情景交融,耐人寻味。

D.诗的尾联化用《诗经》中“萧萧马鸣”这一成句,加入“班”字,翻出了新意。

5.有一种惜别,马鸣人悲,难舍难分;有一种友情,江山险阻,厚谊依旧。本诗尾联与链接材料的尾联同写送别友人,但抒发的情感却各不相同,请简要回答。

链接材料:

城阙辅三秦,风烟望五津。与君离别意,同是宦游人。

海内存知已,天涯若比邻。无为在歧路,儿女共沾巾。

——王勃《送杜少府之任蜀州》

五、课外阅读

①君子既知教之所由兴,又知教之所由废,然后可以为人师也。故君子之教,喻①也。道而弗牵,强而弗抑,开而弗达。道而弗牵则和,强而弗抑则易,开而弗达则思。和易以思,可谓善喻矣。……

②善学者,师逸而功倍,又从而庸之。不善学者,师勤而功半,又从而怨之。善问者如攻坚木先其易者后其节目及其久也,相说②以解。不善问者反此。善待问者如撞钟,叩之以小者则小鸣,叩之以大者则大鸣,待其从容,然后尽其声。不善答问者反此。此皆进学之道也。

(节选自《学记》)

[注释]①喻:使人明白;又译为“开导”②说:同“悦”,愉悦。一说同“脱”,脱离。

6.根据语境,参考方法提示,解释下列加点字词的意思。

加点字词

方法提示

解释(填写文字)

①强而弗抑

关联教材:

知困,然后能自强也——《虽有嘉肴》

(1)强:_______

②强而弗抑

联系成语:

扶弱抑强

(2)抑:_______

③善学者,师逸而功倍

使用词典,选择义项:

①逃跑;②隐逸;③安闲,安逸。

(3)逸:_______

7.下列对文中画横线部分的断句,正确的一项是( )

A.善问者/如攻坚木先/其易者后/其节目及其久也/

B.善问者如攻坚木/先其易者/后其节目/及其久也/

C.善问者如攻坚木/先/其易者后其节目/及其久也/

D.善问者/如攻坚木先其易者/后其节目/及其久也/

8.把文中画波浪线的句子翻译成现代汉语。

(1)君子既知教之所由兴,又知教之所由废,然后可以为人师也。

(2)不善学者,师勤而功半,又从而怨之。

9.教师和学生是互相成就的,请联系本文,简要概括教师应该怎样教,学生应该怎样学才能收到良好的效果?

六、现代文阅读

长岛读海

梁衡

①要想知道海吗?先选一个岛子住下来,再拣一条小船探出去,你就会有无穷的感受。一天下午,老林说:“我给你弄一条小船,到海里漂一回怎么样?”吃过早饭,我们驱车来到了海边。船工们说风太大不敢出海,老林与他们商议了一会儿,还是请我们上了船。我想今天就冒上一回险。

②快艇高高地昂起头在海上划出一道白色的浪沟,海水一望无际,碎波粼粼,碧绿沉沉。片刻,我们就脱离了陆地,成了汪洋中的一片树叶。这时基本上还风平浪静。大家有说有笑,心情愉悦,一会儿就到了庙岛。这岛因地利之便是一座天然的避风港,历代都十分繁华。岛上有一座古老的海神庙,依山而建,门庭正中供着一个当年甲午海战时致远舰上的大铁锚。这铁锚和致远舰、还有舰的主人,带着一个弱国的屈辱与悲愤,以死明志一头撞进敌阵,与敌船同沉海底。铁锚拥链而坐,锈迹斑斑,如千年古树,本为海战遗物的它,因忠义刚烈也就入庙为神。人们将与海有关的理想幻化为神,寄之于庙。这庙与海真是古往今来一部书,天上人间一池墨。

③离开庙岛我们向外海方向驶去。海水渐渐变得烦躁不安。这海水本是平整如镜,如田如野,走着走着我们像从平原进入了丘陵,脚下的“地”也动了起来。海像一面宽大的绿锦缎,正有一个巨人从天的那一头扯着它抖动,于是层层的大波就连绵不断地向我们推压过来。快艇更加昂起头,在这幅水缎上急速滑行。离庙岛越来越远,涌也越来越大。船上的人开始还兴奋地说笑,现在却一片寂静,每人的手都紧紧地扣着船舷。当船冲上波峰时,就像车子冲上了悬崖,船头本来就是向上昂着的,再经波峰一托,就直向天空,不见前路,连心里都是空荡荡的了。我们像一个婴儿被巨人高高地抛向天空,心中一惊,又被轻轻接住。但也有接不住的时候,船就摔在水上,炸开水花,船体一阵震颤,像要散架。大海的波涌越来越急,我们被推来搡去,像一个刚学步的小孩在犁沟里蹒跚地行走,又像是一只爬在被单上的小瓢虫,主人铺床时不经意地轻轻一抖,我们就慌得不知所措。我只担心这只半个花生壳大小的小船会让那只无形的大手捏碎。这时我才感到要想了解自然的伟大莫过于探海了。在陆地上登山,再高再陡的山也是脚踏实地,可停可歇,而且你一旦登上顶峰,就会有一种把它踩在了脚下的自豪。可是在海里呢,你始终是如来佛手心里的一只小猴子,你才感到了人的渺小,你才理解人为什么要在自然之上幻化出一个神,来弥补自己对自然的屈从。

④我们就这样在海上被颠、被抖、被蒸、被煮,腾云驾雾走了约半个小时。这时海面上出现了一座小山,名龙爪山,峭壁如架如构。雪白的浪花和阵阵水雾将山缠绕着,看不清它的本来面目。现在我们随着起伏的海浪,看那在水雾中忽隐忽现的仙山,仿佛已处在人世的边缘。在海上航行确实最能悟出人生的味道。当风平浪静,你“纵一苇之所如,凌万顷之茫然”,觉得自己就是仙;当狂涛遮天,船翻桅摧,你就成了海底之鬼。人或鬼或仙全在这一瞬间。超乎自然之上为仙,被制于自然之下为鬼,千百年来人们就在这个夹缝里追求,你看海边和礁岛上有多少海神庙和望夫石。

(有删改)

10.下列对文章的理解和分析,不正确的一项是( )

A.作者在文中记述长岛闯海的经历,为读者展示了他读海的体验,思考了人与自然的关系。

B.文中作者捡一小船出海是为了体验海上的悠闲自在。

C.文章由景到理,由情到理,由事到理,给人一种情景理融为一体的美的享受。

D.本文语言特点简练明快,意境深远,具有极强的感染力。

11.本文作者到长岛探海,“读”到了大海不同的状态,也有了不同的感受,请根据文章内容,补全表格

游 踪

大海状态

人的心情

前往庙岛

①

②

③

④

心里空荡荡

12.品析语句

(1)铁锚拥链而坐,锈迹斑斑,如千年古树,本为海战遗物的它,因忠义刚烈也就入庙为神。(从修辞角度赏析句子)

(2)船上的人开始还兴奋地说笑,现在却一片寂静,每人的手都紧紧地扣着船舷。(赏析加点词语)

13.作者为探海而来,却在第③段中写到陆地登山,说说作者这样写有何用意?

14.长岛探海,作者梁衡读出了许多关于人生自然的况味,请用自己的话说说“长岛读海”作者读出了什么?

为学与做人

梁启超

①问诸君:“为什么进学校?”我想人人都会众口一辞:“为的是求学问。”再问:“你为什么要求学问?”恐怕各人答案就很不相同,或者竟自答不出来了。诸君啊!我替你们回答一句吧:“为的是学做人。”

②人类心理,有知、情、意三部分,所以教育应分为知育、情育、意育三方面,即孔子所说:“知者不惑,仁者不忧,勇者不惧。”

③怎样才能不惑呢?最要紧的是养成我们的判断力。想要养成判断力:第一步,最少须有相当的常识;进一步,对于自己要做的事须有专门智识;再进一步,还须有遇事能判断的智慧。假如一个人连常识都没有了,碰着一点疑难问题,就靠求神、问卜、看相、算命去解决。真所谓“大惑不解”,成了最可怜的人了。学校里小学、中学所教,就是要人有了许多基本的常识,但仅仅有点常识还不够。我们做人,总要各有一件专门职业,这就应该有这项专门学识。我们有了这种学识,应用他来处置这些事,自然会不惑。反是则惑了。做工、做商等等,都各有他的专门学识,也是如此。我们在高等以上学校所求得的知识,就是这一类。但专靠这种常识和学识就够吗?还不能。宇宙和人生是活的,不是呆的;我们每日所碰见的事理,是复杂、变化的,不是单纯的、刻板的。倘若我们只是学过这一件才懂这一件,那么,碰着一件没有学过的事来到跟前,便手忙脚乱了。所以还要养成总体的智慧,才能有根本的判断力。知育的目的是教人做到“知者不惑”。

④怎么样才能不忧呢?大凡忧之所从来,不外两端:一曰忧成败,一曰忧得失。我们得着“仁”的人生观,就不会忧成败。为什么呢?因为“仁者”认为宇宙和人生是永远不会圆满的,我们所做的事,不过在宇宙进化几万里的长途中,往前挪一寸两寸,哪里配说成功呢?然则不做怎么样?不做便连一寸两寸都不往前挪,那可真失败了。“仁者”看透这种道理,信得过只有不做事才算失败,凡做事便不会失败。所以《易经》说:“君子以自强不息。”换一方面来看,他们又信得过凡事不会成功的。几万里路挪了一两寸,算成功吗?所以《论语》说:“知其不可而为之。”你想:有这种人生观的人,还有什么成败可说呢?再者,我们得着“仁”的人生观,便不会忧得失。为什么呢?因为认定这件东西是我的,才有得失之可言。而“仁者”认为宇宙即人生,我们的人格和宇宙无二区别。连人格都不是单独存在,不能明确的画出这一部分是我的,那一部分是人家的,然则哪里有东西可以为我所得?既已没有东西为我所得,当然亦没有东西为我所失。你想:有这种人生观的人,还有什么得失可忧呢?这是最高的情感教育,目的是要人做到“仁者不忧”。

⑤怎么样才能不惧呢?有了不惑、不忧功夫,惧当然会减少许多了。但这是属于意志方面的事。一个人若是意志力薄弱,便有很丰富的知识,临时也会用不着;便有很优美的情操,临时也会变了卦。然则意志怎样才会坚强呢?头一件须要心地光明。俗词说得好:“生平不作亏心事,夜半敲门也不惊。”一个人要保持勇气,须要从一切行为可以公开做起,这是第一着。第二件要不为劣等欲望所牵制。被物质上无聊的嗜欲东拉西扯,那么,百炼钢也会变为绕指柔了。自己的意志做了自己情欲的奴隶,那么,真是万劫沉沦,永无恢复自由的余地,终身藏头躲尾,成了个可怜人了。我们非时时刻刻做磨练意志的工夫不可。意志磨练得到家,自然是看着自己应做的事,一点不迟疑,扛起来便做,“虽千万人吾往矣”。这样才算顶天立地做一世人。这便是意育的目的,要人做到“勇者不惧”。

——(1922年在苏州学生联合会的一场演讲)

(有删改)

15.下列对原文的理解正确的一项( )

A.一个人有了常识和智识就能遇事不手忙脚乱了。

B.“仁者”认为宇宙和人生是永远不会圆满的,所以不会担忧成败。

C.本文引用孔子的话作为核心观点,先总述,后并列展开论述,层次清楚。

D.一个人意志坚强了便能有丰富的知识和优美的情操了。

16.结合本文内容,完成下列思维导图。

17.本文在开头和中间部分多次运用设问,请结合文章分别说说这种手法在演讲中的作用?

材料一:

①禅宗是由于佛教文化东渐,在中国文化土壤上形成的一个中国佛教宗派。在禅学看来,人既在宇宙之中,宇宙也在人心之中。人与自然两者是浑然如一的整体。正如六祖惠能的传世之偈中所说的:“菩提本无树,明镜亦非台,本来无一物,何处惹尘埃。”它不仅体现了“不立文字”、“明心见性”的禅宗旨趣,还阐析了禅学对于宇宙本体的追求,实际上是一种在刹那之中使自己获得解脱的觉悟或感受。

②中唐时期,禅宗美学兴起,将审美与艺术中主体的内心体验、直觉感情等的作用,提到极高的地位,使之得以深化,并把禅宗思想融入到中国园林的创作中,从而将园林空间的“画境”升华到“意境”。

③从禅宗的观点看,世间万物都是佛法或本心的幻化,即“青青翠竹,皆是法身,郁郁黄花,无非若般”。这就为园林这种形式上有限的自然山水艺术提供了审美体验的无限可能性,即打破了小自然与大自然的根本界限,这在一定的思想深度上构筑了文人园林中以小见大、咫尺山林的园林空间。因此,与皇家园林不同,充满禅趣的文人园林多显露出以小为尚的倾向。这一方面表现在园林面积、规模的小型化上,如山向叠石、水向小池潭、花木向单株转化,静观因素不断增加,而自然景观的可游性则相对降低。另一方面表现在立意于小。小中见大的创作手法在我国源远流长的古代文化艺术中应用是十分广泛的。在绘画方面,“咫尺有千里之势”;在诗词方面,“五绝只字,最为难之,必言短而意长而声不足,方为佳矣。”园林之佳者如诗之绝句,词之小令,皆以少胜多,以咫尺面积创无限空间。小何以大?小是客观的,指园林的面积,大是主观大,因而少能胜多,只有简到极点,才能余出最大限度的空间去供人们揣摩与思考。

④除了以小见大的创作方法以外,园林中的“淡”也是源于禅宗思想。园林的“淡”可以通过两方面来体现。一是景观本身具有平淡或枯淡的视觉效果,其中简、疏、古、拙等都可构成达到这一效果的手段。一是通过“平淡无奇”的暗示,触发你的直觉感受,从而在思维的超越中达到某种审美体验。含蓄的意境美是中国古典艺术所追求的至高境界。

材料二:

我来问:中国古典园林中皇家园林和江南的文人园林有什么不同?

回答1:皇家园林是专供帝王休憩享乐的;文人园林是王公官吏、富商大贾等休闲的园林。

回答2:皇家园林规模大,真山真水多;文人园林规模较小,常用假山假水。

回答3:皇家园林的布置讲究轴对称,一般有中轴线,有点严肃、呆板;文人园林不讲究对称,曲折而富有变化。

回答4:皇家园林的风格富丽堂皇;文人园林则是淡雅素净。

材料三:

图一

图二

18.根据材料一的内容,下列表述正确的一项是( )

A.禅宗是在中国传统文化土壤上形成的一个中国本土佛教宗派。

B.受禅宗思想影响,中国的园林多显露出以小为尚的倾向。

C.材料一中六祖惠能的传世之偈体现了人与自然浑然如一的思想。

D.小中见大的创作手法的应用是我们古典园林所独有的。

19.原句:正如沈三白《浮生六记·闲情记趣》中所说的那样:“以丛草为林,以虫蚁为兽,以土砾凸者为丘,凹者为壑。”以上一句话出自“材料一”,如果要放回原材料,请问要放在哪一段?并说说理由。

20.请结合材料二说说材料三中的两幅图分别是什么园林?并说说理由。

七、作文

21.按要求,完成作文。

有一首小诗写道:只要春天还在,纵使黑夜吞噬了一切,太阳还可以重新回来;只要生命还在,纵使深陷茫茫沙漠,还有希望的绿洲存在;只要明天还在,冬雪终会融化,春雷定将滚滚而来。

请以“只要 还在”为题,补全题目,写一篇文章。诗歌、戏剧除外。文中不得出现真实的地名、校名和人名。卷面整洁,书写工整。不少于600字。

参考答案:

1. 可怜身上衣正单 心忧炭贱愿天寒 祗辱于奴隶人之手 抟扶摇而上者九万里 安得广厦千万间 大庇天下寒士俱欢颜 学然后知不足 教然后知困 选贤与能 讲信修睦

2.(1) A A

(2) B A

(3)D

(4)B

3.(1)铁环是病痛、伤残的折磨给他带来的生活和精神上的痛苦

(2)经历

示例1:保尔在与波兰的战斗中受重伤,受英雄形象牛氓的影响,坚强面对伤痛,重返战斗。

示例2:筑路过程中,保尔患病濒临死亡,在烈士公墓思考生命价值,树立了革命理想信念,重返战斗行列。

示例3:保尔失去工作和战斗能力想自杀,经过思想斗争,发愤读书,想通过文学重返战斗行列。

示例4:保尔双腿瘫痪,双目失明,坚持学习,开始艰难创作小说《暴风雨所诞生的》。

示例5:保尔的书稿丢失,在战友的鼓励和邻居的帮助下,重新开始并完成了创作。

4.B 5.《送友人》 抒发悲伤不舍之情;《送杜少府之任蜀州》 表达乐观旷达之情。

6. 强:勉励(鼓励); 抑:压制、抑制、压抑; 安闲、安逸、轻松。 7.B 8.(1)君子既懂得了教育所以兴旺的原因,又明白了教育所以衰败的原因,然后就可以做老师了。

(2)不善学习的人,老师辛苦而效果减半,而又怨恨于老师。 9.教师应注重引导启发和鼓励,让学生在融洽和谐的气氛中学会思考学习;而学生要学会提问和主动思考回答,才能学有所成。

10.B 11.①风平浪静 ②心情愉悦③前往龙爪山(驶向外海)④波涛汹涌 12.(1)比喻拟人修辞,生动形象写出了铁锚历史悠久、历尽沧桑

(2)“紧紧”和“扣”写出了船上的人紧张(惊恐)的心理,侧面衬托了此时大海的波涛汹涌 13.将登山与探海进行比较(对比、类比)写出了登山的踏实可靠,反衬了人在海里的无力(无依无靠、不知所措)、渺小,写出了自然的伟力。 14.读出了庙与海是一部书,人们对神的信仰源于自然;读出了在充满伟力的自然面前,人的渺小;读出了人生就如大海,有平顺,也有波折,但无论如何都不要停止追求。

15.C 16.①做人②要有智慧③仁者不忧④勇者不惧⑤不被劣等欲望牵制 17.文章开头连续的设问不仅唤起听众的注意,引发思考,还让听众领会本次演讲的主题“为学与做人”;文中多次用到设问,不仅使演讲的结构严谨,语意突出,还能便于听众理解演讲者的思路(或条理清晰)。

18.C 19.应放回“材料一”第③段,因为例句引用沈复的《浮生六记》中的这句话的意思是把小景物都想象成大景观,符合材料一第③段中园林设计以小见大的创作手法。 20.图一是皇家园林,图二是文人园林。理由:图一的园林规模更大,利用真山真水;布置讲究对称,有一条中轴线,符合皇家园林的特点图二的园林规模较小,用的是假山假水;不讲究对称且曲折富有变化,符合文人园林的特征。

21.参考范文:

只要温情还在

只要春天还在,太阳还可以重新回来;只要生命还在,还有希望的绿洲存在;只要温情还在,漂泊的生命就不会孤苦无依。

有一位老人,时常坐在天桥上。他背靠着硕大的广告牌,瘦削的身子孱弱不堪,面前放着一个边沿生了锈的铁碗,碗里躺着几枚可怜的硬币。他衣着褴褛,即使在隆冬,也没有一件完整的衣服可以御寒。他的左眼像是蒙了一层白布,只能看见一圈模糊的黑从虹膜处透出来,右眼也接近灰色,大抵是看不清东西,他多数时候眯着眼睛。

周末,我照常经过那座天桥,老人依然蜷在角落里,只是他的面前,多了一个年轻的小伙子,小伙子手里拿着一个“早龙”的塑料袋,一边将里面的包子和豆浆拿出来,一边说着什么。我忍不住悄悄靠近他们,只听小伙子说:“……喏,还有豆浆,小心烫。”同时把吸管插上,小心翼翼地递给老人,冲着他笑,眼中闪着温柔。这个衣着体面的小伙子,在周六早晨熙熙攘攘的天桥上,蹲在一名乞者的面前,给予他饱含温情的微笑。老人的胸廓舒展开来,一手接过豆浆和包子,另一手伸向小伙子,却又滞在半空。

老人的那只手,布满了深深的乌黑的皱纹,那一道道沟壑,被黑色的污泥涂抹、填满,贫穷与疾病却无情地将它们越刻越深,刻成他与这个世界间曾经无法跨越的鸿沟。而当小伙子看到那只手,一瞬间,几乎是毫不犹豫地,用自己的手握住了它,说道:“你先吃,我明天还来看你。”老人听罢收回了手,开始一口口地咬着包子,小伙子见他开始吃,慢慢起身、离开,老人边吃着,白蒙蒙的眼睛追着小伙子的身影,一直目送他下了天桥。我站在当地,一时抬不起脚离开。此后,几乎每次我经过天桥,都能看见老人手捧早餐。他的眼疾愈发严重,但脸上的沧桑和痛苦却愈发淡了。

一个携着眼疾的生命在这世间漂泊了许久,直到有一天,一份温情悄然来到他身边,一味给予,不求回报,他的灵魂,就此有了依靠。只要世间的温情还在,那些漂泊的灵魂呵,就不会孤苦无依。

2022-2023学年福建省福州市五校联考中考语文押题卷含解析: 这是一份2022-2023学年福建省福州市五校联考中考语文押题卷含解析,共14页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁,阅读下面名著选段,完成下列小题,阅读下文,完成下列小题,阅读下文,完成小题,阅读《不畏苦寒自得其芳》等内容,欢迎下载使用。

2022-2023学年福建省福州市五校联考中考语文五模试卷含解析: 这是一份2022-2023学年福建省福州市五校联考中考语文五模试卷含解析,共15页。试卷主要包含了综合性学习题,根据提示默写,名著阅读,阅读下面一首宋诗,回答后面小题等内容,欢迎下载使用。

2022-2023学年福建省福州市六校联考中考五模语文试题含解析: 这是一份2022-2023学年福建省福州市六校联考中考五模语文试题含解析,共15页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁,综合性学习,补写出下列句子中的空缺部分,登幽州台歌,阅读下文,完成下列小题等内容,欢迎下载使用。