高中地理第四章 区际联系与区域协调发展第一节 流域内协调发展达标测试

展开第一节 流域内协调发展

课后·训练提升

基础巩固

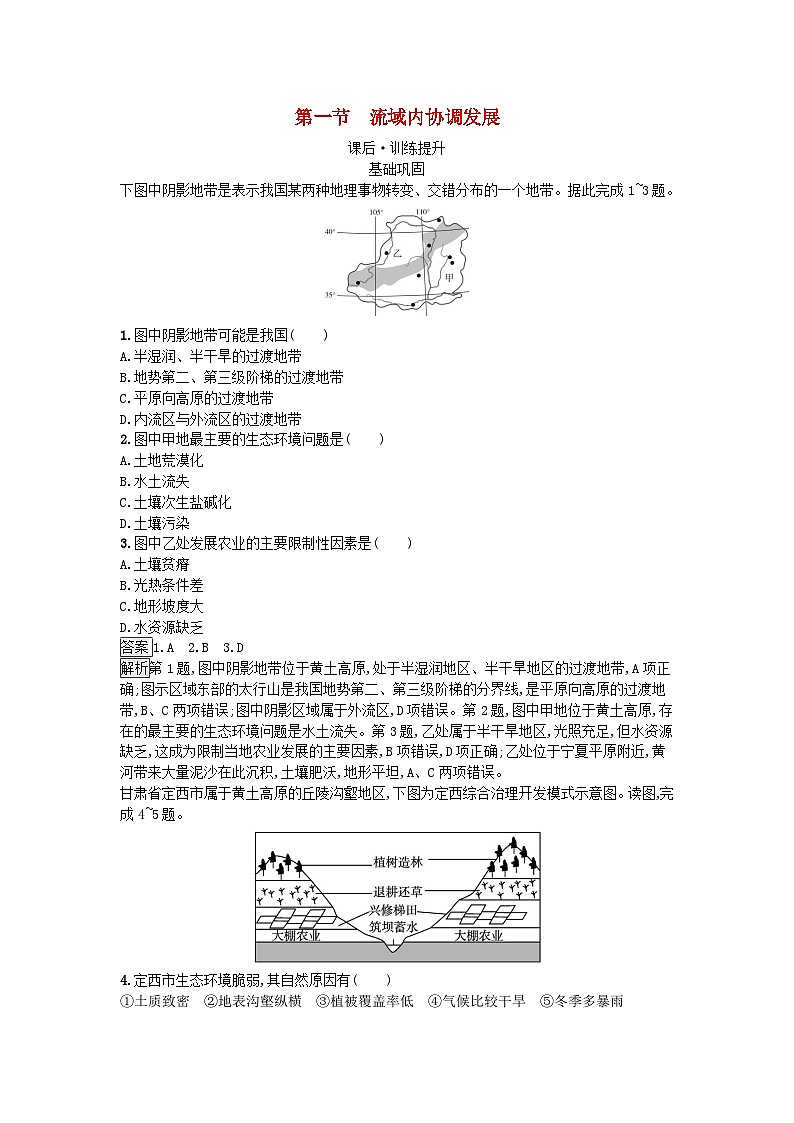

下图中阴影地带是表示我国某两种地理事物转变、交错分布的一个地带。据此完成1~3题。

1.图中阴影地带可能是我国( )

A.半湿润、半干旱的过渡地带

B.地势第二、第三级阶梯的过渡地带

C.平原向高原的过渡地带

D.内流区与外流区的过渡地带

2.图中甲地最主要的生态环境问题是( )

A.土地荒漠化

B.水土流失

C.土壤次生盐碱化

D.土壤污染

3.图中乙处发展农业的主要限制性因素是( )

A.土壤贫瘠

B.光热条件差

C.地形坡度大

D.水资源缺乏

答案1.A 2.B 3.D

解析第1题,图中阴影地带位于黄土高原,处于半湿润地区、半干旱地区的过渡地带,A项正确;图示区域东部的太行山是我国地势第二、第三级阶梯的分界线,是平原向高原的过渡地带,B、C两项错误;图中阴影区域属于外流区,D项错误。第2题,图中甲地位于黄土高原,存在的最主要的生态环境问题是水土流失。第3题,乙处属于半干旱地区,光照充足,但水资源缺乏,这成为限制当地农业发展的主要因素,B项错误,D项正确;乙处位于宁夏平原附近,黄河带来大量泥沙在此沉积,土壤肥沃,地形平坦,A、C两项错误。

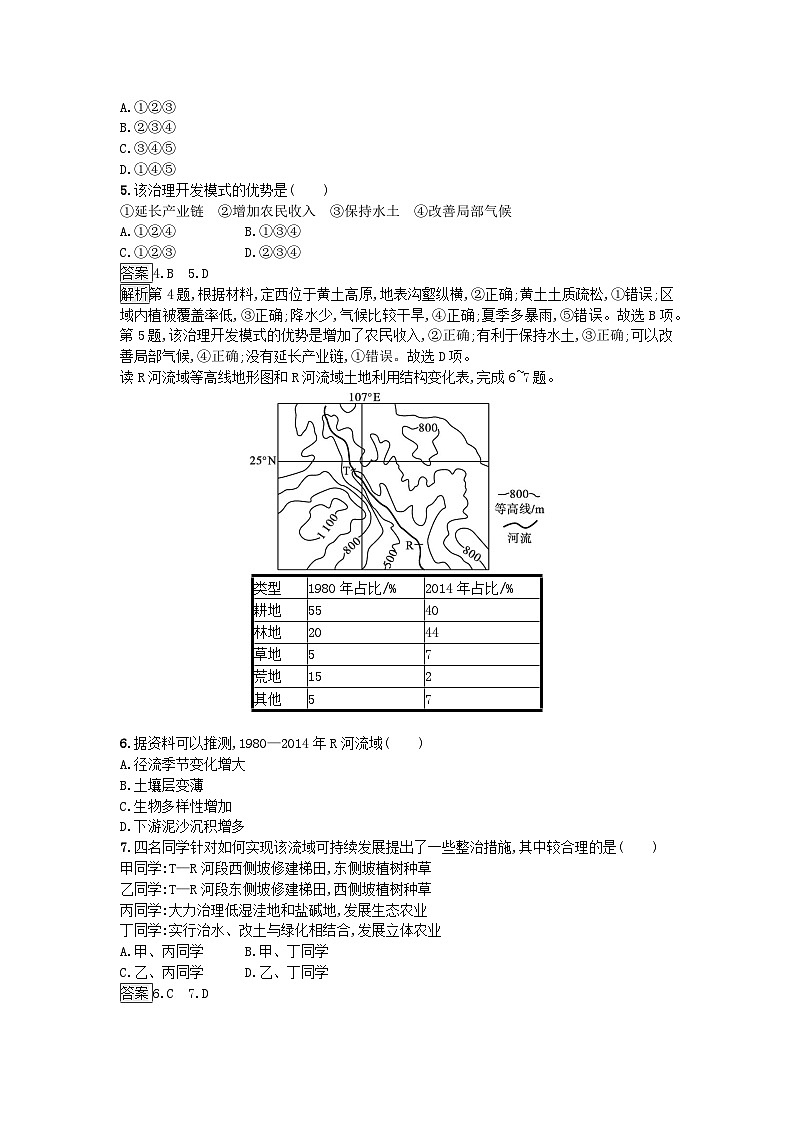

甘肃省定西市属于黄土高原的丘陵沟壑地区,下图为定西综合治理开发模式示意图。读图,完成4~5题。

4.定西市生态环境脆弱,其自然原因有( )

①土质致密 ②地表沟壑纵横 ③植被覆盖率低 ④气候比较干旱 ⑤冬季多暴雨

A.①②③

B.②③④

C.③④⑤

D.①④⑤

5.该治理开发模式的优势是( )

①延长产业链 ②增加农民收入 ③保持水土 ④改善局部气候

A.①②④ B.①③④

C.①②③ D.②③④

答案4.B 5.D

解析第4题,根据材料,定西位于黄土高原,地表沟壑纵横,②正确;黄土土质疏松,①错误;区域内植被覆盖率低,③正确;降水少,气候比较干旱,④正确;夏季多暴雨,⑤错误。故选B项。第5题,该治理开发模式的优势是增加了农民收入,②正确;有利于保持水土,③正确;可以改善局部气候,④正确;没有延长产业链,①错误。故选D项。

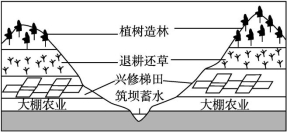

读R河流域等高线地形图和R河流域土地利用结构变化表,完成6~7题。

类型 | 1980年占比/% | 2014年占比/% |

耕地 | 55 | 40 |

林地 | 20 | 44 |

草地 | 5 | 7 |

荒地 | 15 | 2 |

其他 | 5 | 7 |

6.据资料可以推测,1980—2014年R河流域( )

A.径流季节变化增大

B.土壤层变薄

C.生物多样性增加

D.下游泥沙沉积增多

7.四名同学针对如何实现该流域可持续发展提出了一些整治措施,其中较合理的是( )

甲同学:T—R河段西侧坡修建梯田,东侧坡植树种草

乙同学:T—R河段东侧坡修建梯田,西侧坡植树种草

丙同学:大力治理低湿洼地和盐碱地,发展生态农业

丁同学:实行治水、改土与绿化相结合,发展立体农业

A.甲、丙同学 B.甲、丁同学

C.乙、丙同学 D.乙、丁同学

答案6.C 7.D

解析第6题,由R河流域土地利用结构变化表可知,该地1980—2014年林地比例大幅度提高,生态环境得到改善,因此生物多样性增加。故选C项。第7题,由R河流域等高线地形图可知,T—R河段东侧等高线稀疏,坡度较平缓,因而适宜修建梯田,发展立体农业;T—R河段西侧等高线密集,坡度陡,因而为了保持水土应植树种草。故选D项。

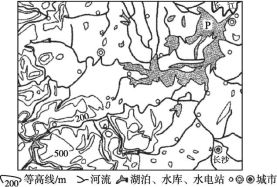

8.下图为我国南方某区域示意图。读图,完成下列各题。

(1)20世纪50年代后,P湖泊面积曾迅速缩小。其主要原因是上游山区植被破坏严重, 加剧,入湖泥沙多;人为大规模 。

(2)与图示西南部地区相比,东北部地区的河流开发在 和 方面更具优势。

(3)请从流域综合整治的角度分析,图示西南部地区应采取哪些措施促进区域发展?

答案(1)水土流失 围湖造田

(2)航运 养殖

(3)植树造林,保持水土;梯级开发,合理开发利用水能;发展旅游业等。

解析第(1)题,读图可知,P湖为洞庭湖,长江上游山区植被破坏严重,水土流失加剧,使入湖泥沙增多,再加上洞庭湖区人们大规模地围湖造田,导致洞庭湖面积急剧缩小。第(2)题,从图中可以看出,图示西南部地区主要为山地、丘陵,东北部地区主要为平原,因此东北部地区的河流开发在航运和养殖方面更具优势。第(3)题,图示西南部地区主要为山地、丘陵,因此在河流的开发上应以植树造林、保持水土、涵养水源为主;另外其河流落差大,可以发展水电;同时该区域还可以发展旅游业。

能力提升

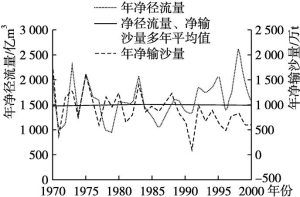

某大河的一条支流与干流之间存在“吞吐”关系,下图为该支流出口处1970—2000年年净径流量(输出径流量与输入径流量之差)和年净输沙量(输出泥沙量和输入泥沙量之差)示意图。读图,完成1~3题。

1.下列各时间段中,年净径流量与年净输沙量变化趋势最接近的是( )

A.1970—1976年

B.1977—1984年

C.1980—1989年

D.1989—2000年

2.该支流流入( )

A.黄河 B.长江

C.辽河 D.黑龙江

3.1983—2000年,年净输沙量总体呈下降趋势,最可能的原因是该支流所在流域( )

A.建设用沙量增加

B.兴修水库和植树造林

C.矿产资源开发力度加大

D.连续干旱

答案1.A 2.B 3.B

解析第1题,1970—1976年年净径流量与年净输沙量变化趋势最接近。1977—2000年的某些时段,年净径流量与年净输沙量变化趋势相反。第2题,从图中可以看出,该支流每年净注入干流的流量在1500亿立方米左右,由此可以判断其干流的年净径流量巨大;从年净输沙量可以看出,该支流每年的含沙量也较大,由此则可以判断该干流最可能为长江(辽河和黄河的年净径流量较小,黑龙江的含沙量较小)。第3题,读图可知,1983—2000年,该河流年净输沙量总体呈下降趋势,最可能的原因是该支流所在流域兴修水库和植树造林。兴修水库可使泥沙在库区沉积;植树造林,森林覆盖率提高,可减少泥沙入河量。

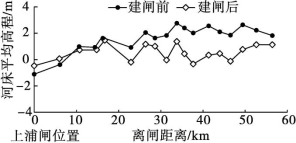

曹娥江是钱塘江的重要支流,向北注入杭州湾。上浦闸是曹娥江干流上的一道涵闸,距河口约60千米,于1979年建成,它的建成对曹娥江河床的变化具有很大的影响。河道纵比降是指河流(或某一河段)水面沿河流方向的高差与相应的河流长度比值。下图为曹娥江建上浦闸前后河床纵剖面变化示意图。据此完成4~5题。

4.与建闸前相比,建闸后曹娥江河床纵剖面的总体变化是 ( )

A.河床高程上升

B.河床高程先降后升

C.河道纵比降减小

D.河道纵比降变大

5.上浦闸在曹娥江的主要作用是( )

A.拦沙防洪

B.御咸蓄淡

C.促进水产养殖

D.保障饮水水源

答案4.C 5.B

解析第4题,由图可知,曹娥江建上浦闸后,从上浦闸到距离上浦闸大约10千米处河床平均高程上升,从距离上浦闸大约10千米处至河口,河床平均高程下降,与建闸前相比,河道纵比降减小。第5题,由材料可知,曹娥江是钱塘江的重要支流,下游是肥沃的曹娥江河口平原(浙江省重要的农业区),由于河床高程较低,受海水潮汐的影响大,河水含盐度较高,严重影响着下游的农田灌溉。修建上浦闸后可以有效防御海水入侵,起到御咸蓄淡的作用;同时,也可以有效地引水灌溉下游肥沃的农田。

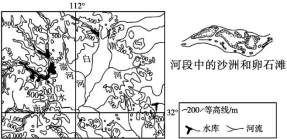

6.下图为我国汉江中游地区示意图。读图,完成下列各题。

(1)判断汉水自P点至Q点流经地区的地形类型,并说明判断的理由。

(2)Q点附近河床宽窄不稳定,河段中沙洲和卵石滩较多。试从外力作用角度解释沙洲的卵石滩的成因。

(3)据图比较汉江中游的支流南河与唐河、白河水文特征的差异。

(4)指出图中南河流域综合治理应采取的措施。

答案(1)地形类型:盆地。理由:图示地区四周海拔普遍高于200米,多山地地形;中部海拔普遍低于200米,多平原地形;河流由四周山地向中心汇集,形成向心状水系。

(2)河流上游流经山区,流水侵蚀作用强烈,使得大量泥沙进入河流;该地为亚热带季风气候,降水量大,且年际、季节变化大,导致河流水量丰富且变化大,沙洲、卵石滩淤积速度变化大;Q点附近河段地势平坦,河道弯曲,导致流速减缓,泥沙沉积作用显著。

(3)南河流经地区地形坡度大,落差大(水流急,水能资源丰富),河流含沙量大;唐河、白河流经平原地区,落差小,河流含沙量小。

(4)封山育林,提高植被覆盖率;调整农业结构,因地制宜发展农林牧业;修建水库,合理开发河流的水能资源。

解析第(1)题,根据图示地区海拔的差异及河流的流向,判断P点至Q点流经地区的地形为盆地。第(2)题,河流上游,流水侵蚀作用显著,使大量泥沙入河;河流水量丰富且变化大,沙滩的淤积速度变化也大;Q点处河道弯曲,流水的沉积作用显著。第(3)题,水文特征主要包括流量、水位、汛期、含沙量、结冰期、落差等方面,而南河与唐河、白河的水文特征差异主要表现在落差和含沙量两个方面。第(4)题,从工程措施、农业发展措施和生物措施等方面分析。

高中地理人教版 (2019)选择性必修2 区域发展第四章 区际联系与区域协调发展第一节 流域内协调发展课堂检测: 这是一份高中地理人教版 (2019)选择性必修2 区域发展第四章 区际联系与区域协调发展第一节 流域内协调发展课堂检测,共11页。试卷主要包含了小浪底水利枢纽工程等内容,欢迎下载使用。

人教版 (2019)选择性必修2 区域发展第一节 流域内协调发展随堂练习题: 这是一份人教版 (2019)选择性必修2 区域发展第一节 流域内协调发展随堂练习题,共9页。

高中人教版 (2019)第四章 区际联系与区域协调发展第一节 流域内协调发展当堂达标检测题: 这是一份高中人教版 (2019)第四章 区际联系与区域协调发展第一节 流域内协调发展当堂达标检测题,共14页。试卷主要包含了小浪底水利枢纽工程等内容,欢迎下载使用。