所属成套资源:2024届高考地理一轮总复习课时跟踪练(44份)

2024届高考地理一轮总复习第一部分自然地理第六章自然环境的整体性与差异性课时跟踪练17植被和土壤

展开

这是一份2024届高考地理一轮总复习第一部分自然地理第六章自然环境的整体性与差异性课时跟踪练17植被和土壤,共7页。试卷主要包含了图中P自然带主要为,推测老白山偃松林带的植物特性是,该地林带为,板根下坡位比上坡位的土壤等内容,欢迎下载使用。

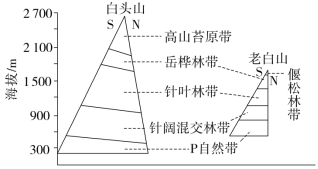

课时跟踪练17(2021·佛山一模)某考察人员对我国一区域的两座山峰——白头山(41°55′N,128°11′E)和老白山(44°06′N,128°03′E)植被垂直带谱进行比较研究,绘制了两座山峰垂直带谱分布示意图。读图,完成1~3题。 1.图中P自然带主要为( )A.常绿阔叶林带 B.落叶阔叶林带C.温带荒漠带 D.温带草原带2.推测老白山偃松林带的植物特性是( )A.植株低矮 B.抗寒性差C.树干粗壮 D.叶片宽大3.与白头山相比,老白山垂直带谱中缺少苔原带的主要原因是( )A.年降水量较多 B.所处纬度更高C.土壤更加贫瘠 D.山体高度较小解析:第1题,山体基带对应的自然带与当地的水平自然带相同。结合经纬度可知当地地处我国东北,是温带季风气候,对应的自然带是温带落叶阔叶林带,B对;常绿阔叶林带是亚热带季风气候对应的自然带,可排除A;温带荒漠带和温带草原带是温带大陆性气候对应的自然带,可排除C和D。故选B。第2题,结合图示可看出偃松林带分布在针叶林带和岳桦林带以上,说明老白山植被垂直带谱具有从温带向寒带过渡的特点,且分布的位置气温低,因此热量不足,植株低矮,抗寒性强,A对,B错;树干粗壮、叶片宽大,一般分布在水热条件较好的地区,可排除C和D。故选A。第3题,从图中可看出二者植被垂直带数以及山体垂直带大致相同,略有区别,因此两地的降水差别不大,A错误;纬度对苔原带缺失影响小,如俄罗斯高纬度附近有大面积的苔原带,B错误;北极圈内有大面积的苔原带,但该地土壤贫瘠,因此可排除C。故选D。答案:1.B 2.A 3.D(2022·广东模拟预测)下图示意黑龙江省鹤北小流域横坡林、顺坡林带内1 m深土层监测期平均含水量变化情况。森林茂密,林带两侧为农地。据此,完成4~6题。

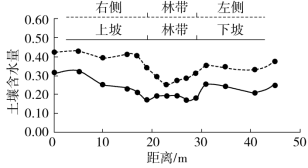

1.图中P自然带主要为( )A.常绿阔叶林带 B.落叶阔叶林带C.温带荒漠带 D.温带草原带2.推测老白山偃松林带的植物特性是( )A.植株低矮 B.抗寒性差C.树干粗壮 D.叶片宽大3.与白头山相比,老白山垂直带谱中缺少苔原带的主要原因是( )A.年降水量较多 B.所处纬度更高C.土壤更加贫瘠 D.山体高度较小解析:第1题,山体基带对应的自然带与当地的水平自然带相同。结合经纬度可知当地地处我国东北,是温带季风气候,对应的自然带是温带落叶阔叶林带,B对;常绿阔叶林带是亚热带季风气候对应的自然带,可排除A;温带荒漠带和温带草原带是温带大陆性气候对应的自然带,可排除C和D。故选B。第2题,结合图示可看出偃松林带分布在针叶林带和岳桦林带以上,说明老白山植被垂直带谱具有从温带向寒带过渡的特点,且分布的位置气温低,因此热量不足,植株低矮,抗寒性强,A对,B错;树干粗壮、叶片宽大,一般分布在水热条件较好的地区,可排除C和D。故选A。第3题,从图中可看出二者植被垂直带数以及山体垂直带大致相同,略有区别,因此两地的降水差别不大,A错误;纬度对苔原带缺失影响小,如俄罗斯高纬度附近有大面积的苔原带,B错误;北极圈内有大面积的苔原带,但该地土壤贫瘠,因此可排除C。故选D。答案:1.B 2.A 3.D(2022·广东模拟预测)下图示意黑龙江省鹤北小流域横坡林、顺坡林带内1 m深土层监测期平均含水量变化情况。森林茂密,林带两侧为农地。据此,完成4~6题。 4.该地林带为( )A.刺槐针叶林 B.兴安落叶松C.大叶黄杨灌木林 D.高山针阔混交林5.与顺坡林相比,横坡林带内土壤含水量高于边缘,原因是( )A.拦截作用强,下渗强 B.光照弱,蒸发弱C.地势高,土壤水位高 D.土壤结构不同6.两种坡向林带内土壤含水量与林带两侧差异较大,主要是因为林带( )A.降水较多 B.截留弱 C.生物循环强 D.人类活动强解析:第4题,黑龙江鹤北位于寒温带季风气候区,主要树种为兴安落叶松,B对。林带两侧有农田,说明海拔不高,没有高山针阔混交林,D错误;刺槐不是针叶林,A错误;该地湿润,以乔木为主,C错误,综上所述,本题选B。第5题,横坡林(实线所示)与坡向垂直,对坡面径流的拦截作用强,林带内枯枝落叶多,加强了下渗,A对;两林带海拔高度,土壤水位高低,光照强弱都不能确定大小,土壤结构差别不大。B、C、D项错误,故本题选A。第6题,同一地区降水差异不大;林带内人类活动少,农田人类活动大;森林茂密,对大气降水的截留作用大;A、B、D项错误。林带植被茂盛,树木结构复杂,蒸腾作用强,水分被植被吸收多,生物循环强,耗水量大,土壤含水量低于两侧,C正确。答案:4.B 5.A 6.C(2022·广东汕头一模)研究机构对海南吊罗山的板根树和非板根树树干基部附近土壤进行取样,不同季节、不同深度土壤含水率如下表所示,研究发现,在一定坡度的林区,如果以板根树树干基部为界分出上坡位和下坡位,上坡位的板根易形成围栏根(如下图所示)。据此,完成7~9题。

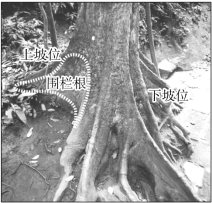

4.该地林带为( )A.刺槐针叶林 B.兴安落叶松C.大叶黄杨灌木林 D.高山针阔混交林5.与顺坡林相比,横坡林带内土壤含水量高于边缘,原因是( )A.拦截作用强,下渗强 B.光照弱,蒸发弱C.地势高,土壤水位高 D.土壤结构不同6.两种坡向林带内土壤含水量与林带两侧差异较大,主要是因为林带( )A.降水较多 B.截留弱 C.生物循环强 D.人类活动强解析:第4题,黑龙江鹤北位于寒温带季风气候区,主要树种为兴安落叶松,B对。林带两侧有农田,说明海拔不高,没有高山针阔混交林,D错误;刺槐不是针叶林,A错误;该地湿润,以乔木为主,C错误,综上所述,本题选B。第5题,横坡林(实线所示)与坡向垂直,对坡面径流的拦截作用强,林带内枯枝落叶多,加强了下渗,A对;两林带海拔高度,土壤水位高低,光照强弱都不能确定大小,土壤结构差别不大。B、C、D项错误,故本题选A。第6题,同一地区降水差异不大;林带内人类活动少,农田人类活动大;森林茂密,对大气降水的截留作用大;A、B、D项错误。林带植被茂盛,树木结构复杂,蒸腾作用强,水分被植被吸收多,生物循环强,耗水量大,土壤含水量低于两侧,C正确。答案:4.B 5.A 6.C(2022·广东汕头一模)研究机构对海南吊罗山的板根树和非板根树树干基部附近土壤进行取样,不同季节、不同深度土壤含水率如下表所示,研究发现,在一定坡度的林区,如果以板根树树干基部为界分出上坡位和下坡位,上坡位的板根易形成围栏根(如下图所示)。据此,完成7~9题。 季节土层深度/cm板根/%非板根/%旱季0~107.595.3210~307.275.39雨季0~1020.3715.7510~3019.6215.657.对比非板根树,板根树对树干基部土壤含水率提升最明显的季节和土层是( )A.旱季 0~10 cm B.旱季 10~30 cmC.雨季 0~10 cm D.雨季 10~30 cm8.对比非板根树,板根结构对雨后林区的影响正确的是( )A.增加水分下渗 B.减少土壤含水C.降低林冠截留 D. 集中树干径流9.板根下坡位比上坡位的土壤( )A.温度高 B.水分高 C.养分低 D.落叶多解析:第7题,读图表“不同季节,不同深度土壤含水率”,通过计算,基部土壤含水率提升幅度=(板根含水率-非板根含水率)/非板根含水率。可知旱季时,土层深度为0~10 mm处,对比非板根树(其含水率为5.32%),板根树含水率为7.59%,土壤含水率提升了42.7%;其他季节、其他土层深度的土壤含水率分别为34.9%、29.3%、25.4%,由此可见,旱季时土层深度为0~10 mm处提升最明显,A正确,排除B、C、D。故选A。第8题,结合图表,对比非板根树,板根树通常更高大,树冠更繁茂,因此树冠能够截留更多的降水,增加水分下渗,增加土壤含水率,所以A正确,B、C错误;读图可以看出板状根朝向不同方向,因此利于分散树干径流,D错误。故选A。第9题,根据材料,上坡位的板根易形成围栏根,拦截作用强,使水流流速减缓,土壤流失减弱。与之相比,板根下坡位由于没有形成围栏根,因此土壤被流水冲刷较强,养分降低,因此B错误,C正确。至于板根下坡位比上坡位的土壤温度高、落叶多的说法,无法判断,排除A、D。故选C。答案:7.A 8.A 9.C(2022·汕头二模)东北黑土区为我国典型季节性冻土区,冻融循环发生时土壤孔隙水的相变过程会改变土壤结构及稳定性。科研人员采集黑龙江省克山县4种不同的土壤样品,选取土壤团聚体平均重量直径(MWD)作为团聚体稳定性的评价指标,MWD值越大表明土壤团聚度越高,抗侵蚀能力越强。下图为土壤团聚体平均重量直径随冻融循环次数的变化。据此,完成10~12题。

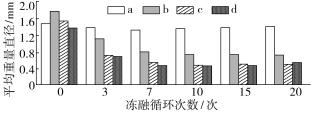

季节土层深度/cm板根/%非板根/%旱季0~107.595.3210~307.275.39雨季0~1020.3715.7510~3019.6215.657.对比非板根树,板根树对树干基部土壤含水率提升最明显的季节和土层是( )A.旱季 0~10 cm B.旱季 10~30 cmC.雨季 0~10 cm D.雨季 10~30 cm8.对比非板根树,板根结构对雨后林区的影响正确的是( )A.增加水分下渗 B.减少土壤含水C.降低林冠截留 D. 集中树干径流9.板根下坡位比上坡位的土壤( )A.温度高 B.水分高 C.养分低 D.落叶多解析:第7题,读图表“不同季节,不同深度土壤含水率”,通过计算,基部土壤含水率提升幅度=(板根含水率-非板根含水率)/非板根含水率。可知旱季时,土层深度为0~10 mm处,对比非板根树(其含水率为5.32%),板根树含水率为7.59%,土壤含水率提升了42.7%;其他季节、其他土层深度的土壤含水率分别为34.9%、29.3%、25.4%,由此可见,旱季时土层深度为0~10 mm处提升最明显,A正确,排除B、C、D。故选A。第8题,结合图表,对比非板根树,板根树通常更高大,树冠更繁茂,因此树冠能够截留更多的降水,增加水分下渗,增加土壤含水率,所以A正确,B、C错误;读图可以看出板状根朝向不同方向,因此利于分散树干径流,D错误。故选A。第9题,根据材料,上坡位的板根易形成围栏根,拦截作用强,使水流流速减缓,土壤流失减弱。与之相比,板根下坡位由于没有形成围栏根,因此土壤被流水冲刷较强,养分降低,因此B错误,C正确。至于板根下坡位比上坡位的土壤温度高、落叶多的说法,无法判断,排除A、D。故选C。答案:7.A 8.A 9.C(2022·汕头二模)东北黑土区为我国典型季节性冻土区,冻融循环发生时土壤孔隙水的相变过程会改变土壤结构及稳定性。科研人员采集黑龙江省克山县4种不同的土壤样品,选取土壤团聚体平均重量直径(MWD)作为团聚体稳定性的评价指标,MWD值越大表明土壤团聚度越高,抗侵蚀能力越强。下图为土壤团聚体平均重量直径随冻融循环次数的变化。据此,完成10~12题。 10.四种不同的土壤样品中含水量最少的是( )A.a B.b C.c D. d11.土壤趋于新的稳态出现在多少次冻融循环后( )A.3次 B.7次 C.15次 D.20次12.图中MWD的变化可能导致此后该区域夏季( )A.植被根系扎根浅 B.大气温度上升快C.河流泥沙含量低 D.土壤养分流失快解析:第10题,读图文材料可知,冻融循环发生时土壤孔隙水的相变过程会改变土壤结构及稳定性,非冻结条件下,土壤固相以矿物成分为主,冻结条件下,固相则由矿物和固态冰组成;随着土温的变化,水会发生相态转移,冻融土壤的相变及其伴生现象必然引起土壤理化性质的改变,这主要取决于土壤自身含水量,含水量大冻融引起土壤理化性质的变化也大,在图中20次冻融循环内,4种不同的土壤样品,随着冻融循环次数的增多,土壤团聚体平均重量直径(MWD)不断减小,其中变化最小的是a,说明a土壤中含水分最少,多次冻融循环对这种土壤影响最小。A正确,B、C、D错误。故选A。第11题,读图文材料可知,在图中20次冻融循环内,4种不同的土壤样品,随着冻融循环次数的增多,土壤团聚体平均重量直径(MWD)不断减小,开始变化较大,在7次冻融循环后减小的幅度发生变化,减小幅度变得很小,冻融循环发生时土壤孔隙水的相变过程会改变土壤结构及稳定性,当土壤团聚体平均重量直径(MWD)的量趋于稳定时,土壤趋于新的稳态出现。B正确,A、C、D错误。故选B。第12题,读图文材料可知,MWD值越大表明土壤团聚度越高,抗侵蚀能力越强。在图中20次冻融循环内,4种不同的土壤样品,随着冻融循环次数的增多,土壤团聚体平均重量直径(MWD)呈现的变化是不断减小,土壤的抗侵蚀能力越弱,夏季是东北地区的雨季,降水多,容易发生水土流失,图中MWD的变小使土壤养分流失更快,D正确。团粒结构土壤具有保肥、供肥协调的作用,在团粒结构土壤中的微生物活动强烈,因而生物活性强,土壤养分供应较多,有效肥力较高,而且,土壤养分的保存与供应得到较好的协调,图中MWD的变小使土壤的保水供肥的能力变差,植被根系为了获得充足的水肥扎根更深;A错误。MWD的变化对大气温度变化影响不大,B错误;MWD的变小,土壤的抗侵蚀能力越弱,夏季是东北地区的雨季,降水多,容易发生水土流失,河流泥沙含量大,C错误。故选D。答案:10.A 11.B 12.D13.(2022·深圳光明区二调)阅读图文材料,完成下列各题。阿拉伯半岛是世界面积最大的半岛,地形以古老平坦台地式高原为主,西南部海拔2 700~3 200 m,多山地。中部为广阔的沙漠,约占半岛面积的40%。下图示意阿拉伯半岛自然带分布。

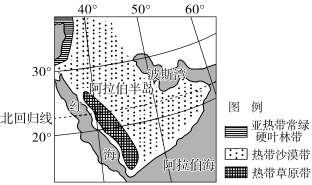

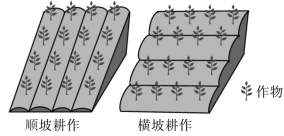

10.四种不同的土壤样品中含水量最少的是( )A.a B.b C.c D. d11.土壤趋于新的稳态出现在多少次冻融循环后( )A.3次 B.7次 C.15次 D.20次12.图中MWD的变化可能导致此后该区域夏季( )A.植被根系扎根浅 B.大气温度上升快C.河流泥沙含量低 D.土壤养分流失快解析:第10题,读图文材料可知,冻融循环发生时土壤孔隙水的相变过程会改变土壤结构及稳定性,非冻结条件下,土壤固相以矿物成分为主,冻结条件下,固相则由矿物和固态冰组成;随着土温的变化,水会发生相态转移,冻融土壤的相变及其伴生现象必然引起土壤理化性质的改变,这主要取决于土壤自身含水量,含水量大冻融引起土壤理化性质的变化也大,在图中20次冻融循环内,4种不同的土壤样品,随着冻融循环次数的增多,土壤团聚体平均重量直径(MWD)不断减小,其中变化最小的是a,说明a土壤中含水分最少,多次冻融循环对这种土壤影响最小。A正确,B、C、D错误。故选A。第11题,读图文材料可知,在图中20次冻融循环内,4种不同的土壤样品,随着冻融循环次数的增多,土壤团聚体平均重量直径(MWD)不断减小,开始变化较大,在7次冻融循环后减小的幅度发生变化,减小幅度变得很小,冻融循环发生时土壤孔隙水的相变过程会改变土壤结构及稳定性,当土壤团聚体平均重量直径(MWD)的量趋于稳定时,土壤趋于新的稳态出现。B正确,A、C、D错误。故选B。第12题,读图文材料可知,MWD值越大表明土壤团聚度越高,抗侵蚀能力越强。在图中20次冻融循环内,4种不同的土壤样品,随着冻融循环次数的增多,土壤团聚体平均重量直径(MWD)呈现的变化是不断减小,土壤的抗侵蚀能力越弱,夏季是东北地区的雨季,降水多,容易发生水土流失,图中MWD的变小使土壤养分流失更快,D正确。团粒结构土壤具有保肥、供肥协调的作用,在团粒结构土壤中的微生物活动强烈,因而生物活性强,土壤养分供应较多,有效肥力较高,而且,土壤养分的保存与供应得到较好的协调,图中MWD的变小使土壤的保水供肥的能力变差,植被根系为了获得充足的水肥扎根更深;A错误。MWD的变化对大气温度变化影响不大,B错误;MWD的变小,土壤的抗侵蚀能力越弱,夏季是东北地区的雨季,降水多,容易发生水土流失,河流泥沙含量大,C错误。故选D。答案:10.A 11.B 12.D13.(2022·深圳光明区二调)阅读图文材料,完成下列各题。阿拉伯半岛是世界面积最大的半岛,地形以古老平坦台地式高原为主,西南部海拔2 700~3 200 m,多山地。中部为广阔的沙漠,约占半岛面积的40%。下图示意阿拉伯半岛自然带分布。 (1)概括阿拉伯半岛自然带分布特点。(2)分析阿拉伯半岛西南部自然带的形成原因。(3)阿拉伯半岛中部分布着大面积的无流区,就此做出合理解释。(4)描述阿拉伯半岛的典型自然景观特点。解析:第(1)题,据图可知,阿拉伯半岛位于北回归线两侧,主要受副热带高气压带和东北信风带控制,以热带荒漠带为主,热带荒漠带面积辽阔;材料表示“西南部海拔2 700~3 200米,多山地”,夏季抬升海洋吹来的湿润气流,产生一定降水,分布着小面积的热带草原带;西北部位于地中海沿岸,沿海分布狭窄的亚热带常绿硬叶林带。第(2)题,据材料“西南部海拔2 700~3 200米,多山地”,西南部海拔高,山地多,夏季抬升海洋吹来的湿润气流,产生一定降水;形成干湿季明显的热带草原气候,能够生长热带草原植物,形成热带草原带。第(3)题,主要受副热带高气压带和东北信风带控制,副热带高气压带,气流下沉,降水少;来自亚欧大陆内部的东北信风水汽少,阿拉伯半岛中部气候干燥,降水稀少;地处热带,终年高温,蒸发旺盛;沙漠地区土质疏松,雨水与地表水下渗量大,地表水缺乏,地表径流难以形成。 第(4)题,热带沙漠景观,沙漠茫茫,沙丘连绵;动植物稀少,偶见单峰骆驼;天空时而天蓝少云,时而风沙弥漫。答案:(1)以热带荒漠带为主,热带荒漠带面积辽阔;热带草原带和亚热带常绿硬叶林带面积小,局限于西南和西北部沿海。(2)西南部海拔高,山地多,夏季抬升海洋吹来的湿润气流,产生一定降水;形成干湿季明显的热带草原气候,能够生长热带草原植物,形成热带草原带。(3)阿拉伯半岛中部气候干燥,降水稀少;地处热带,终年高温,蒸发旺盛;沙漠地区土质疏松,雨水与地表水下渗量大。(4)沙漠茫茫,沙丘连绵;动植物稀少,偶见单峰骆驼;天空时而天蓝少云,时而风沙弥漫。14.(2022·江苏高三专题练习)阅读图文材料,完成下列各题。东北黑土区是我国重要的商品粮基地。但近年来黑土侵蚀退化严重,有机质明显下降,严重威胁我国粮食安全。融雪期土壤由于受到融雪径流、冻融作用及未完全解冻层影响,在季节性积雪地区,因积雪融化形成融雪径流造成的土壤侵蚀占全年土壤总侵蚀量比例较大。横垄耕作是东北地区主要的保护耕作措施之一,专家指出,采取横坡垄作+垄沟秸秆覆盖的农耕方式,可有效减轻土地的退化。近年来,当地通过高标准农田建设项目的实施,对田、土、水、路、林、电进行综合整治,优化土地结构,解决土地“碎片化”问题,提高农业基础设施配套水平,改善农业生产条件,提高机械化耕作水平,建成了“田地平整、土壤肥沃、路渠配套、林网适宜”的高标准农田格局,有利于实现农业生产优质高效。

(1)概括阿拉伯半岛自然带分布特点。(2)分析阿拉伯半岛西南部自然带的形成原因。(3)阿拉伯半岛中部分布着大面积的无流区,就此做出合理解释。(4)描述阿拉伯半岛的典型自然景观特点。解析:第(1)题,据图可知,阿拉伯半岛位于北回归线两侧,主要受副热带高气压带和东北信风带控制,以热带荒漠带为主,热带荒漠带面积辽阔;材料表示“西南部海拔2 700~3 200米,多山地”,夏季抬升海洋吹来的湿润气流,产生一定降水,分布着小面积的热带草原带;西北部位于地中海沿岸,沿海分布狭窄的亚热带常绿硬叶林带。第(2)题,据材料“西南部海拔2 700~3 200米,多山地”,西南部海拔高,山地多,夏季抬升海洋吹来的湿润气流,产生一定降水;形成干湿季明显的热带草原气候,能够生长热带草原植物,形成热带草原带。第(3)题,主要受副热带高气压带和东北信风带控制,副热带高气压带,气流下沉,降水少;来自亚欧大陆内部的东北信风水汽少,阿拉伯半岛中部气候干燥,降水稀少;地处热带,终年高温,蒸发旺盛;沙漠地区土质疏松,雨水与地表水下渗量大,地表水缺乏,地表径流难以形成。 第(4)题,热带沙漠景观,沙漠茫茫,沙丘连绵;动植物稀少,偶见单峰骆驼;天空时而天蓝少云,时而风沙弥漫。答案:(1)以热带荒漠带为主,热带荒漠带面积辽阔;热带草原带和亚热带常绿硬叶林带面积小,局限于西南和西北部沿海。(2)西南部海拔高,山地多,夏季抬升海洋吹来的湿润气流,产生一定降水;形成干湿季明显的热带草原气候,能够生长热带草原植物,形成热带草原带。(3)阿拉伯半岛中部气候干燥,降水稀少;地处热带,终年高温,蒸发旺盛;沙漠地区土质疏松,雨水与地表水下渗量大。(4)沙漠茫茫,沙丘连绵;动植物稀少,偶见单峰骆驼;天空时而天蓝少云,时而风沙弥漫。14.(2022·江苏高三专题练习)阅读图文材料,完成下列各题。东北黑土区是我国重要的商品粮基地。但近年来黑土侵蚀退化严重,有机质明显下降,严重威胁我国粮食安全。融雪期土壤由于受到融雪径流、冻融作用及未完全解冻层影响,在季节性积雪地区,因积雪融化形成融雪径流造成的土壤侵蚀占全年土壤总侵蚀量比例较大。横垄耕作是东北地区主要的保护耕作措施之一,专家指出,采取横坡垄作+垄沟秸秆覆盖的农耕方式,可有效减轻土地的退化。近年来,当地通过高标准农田建设项目的实施,对田、土、水、路、林、电进行综合整治,优化土地结构,解决土地“碎片化”问题,提高农业基础设施配套水平,改善农业生产条件,提高机械化耕作水平,建成了“田地平整、土壤肥沃、路渠配套、林网适宜”的高标准农田格局,有利于实现农业生产优质高效。 (1)从气候角度分析东北地区黑土有机质含量高的原因。(2)分析东北地区坡耕地春季融雪侵蚀严重的原因。(3)阐述横坡垄作+垄沟秸秆覆盖耕作方式对减轻坡耕地退化的作用。解析:第(1)题,土壤有机质多来源于枯枝落叶及草本类植物,东北地区气候为温带季风气候,雨热同期,植物生长量大,枯枝落叶多,植物繁茂,地上和地下均有大量有机残体进入土壤;由于纬度较高,气温低,微生物活动受到抑制,有机质分解较慢,可使有机质在土壤中不断积累。第(2)题,东北地区为温带季风气候,纬度较高,冬季寒冷而漫长,冰雪较厚,来年春季回暖,气温上升较快,冰雪融化较快,地表径流较大,侵蚀力量较强;冰雪消融从土壤表层开始,下层土壤仍处于封冻时,不利于水的下渗,增加坡面径流,侵蚀作用增强;东北地区昼夜温差大,冰冻和消融交替出现,致使土壤松散,侵蚀更加严重;冬季植被难以生长,植被覆盖率低,因此水土流失更严重。第(3)题,根据题意横坡垄作+垄沟秸秆覆盖的耕作方式,可以拦截一部分的地表径流,增加下渗量,减缓地表径流对土壤的冲刷力度;横坡垄作可以阻挡水流,减缓地表径流流速,减轻对黑土的冲刷;秸秆还田,可以增加土壤的有机物质,提高土壤的肥力。答案:(1)气候湿润,植被覆盖率较高,地表枯枝落叶较多;纬度高,气温低,生物循环微弱(微生物分解作用缓慢),有利于有机质积累。(2)表层土壤开始解冻而下部土层仍处于冻结状态,形成渗透性极弱的隔层,从而使融雪水更容易集流并具有冲刷能力;春季气温回升快,融雪速度快且融雪量大,侵蚀力强;昼夜温差大,冻融交替出现,使表层土壤可蚀性增强;地表裸露,缺少植被(或农作物)保护。(3)增加下渗量,减小坡面径流,减少土壤冲刷;减缓地表径流速度,减轻对黑土的冲刷;秸秆还田,增加土壤有机质。

(1)从气候角度分析东北地区黑土有机质含量高的原因。(2)分析东北地区坡耕地春季融雪侵蚀严重的原因。(3)阐述横坡垄作+垄沟秸秆覆盖耕作方式对减轻坡耕地退化的作用。解析:第(1)题,土壤有机质多来源于枯枝落叶及草本类植物,东北地区气候为温带季风气候,雨热同期,植物生长量大,枯枝落叶多,植物繁茂,地上和地下均有大量有机残体进入土壤;由于纬度较高,气温低,微生物活动受到抑制,有机质分解较慢,可使有机质在土壤中不断积累。第(2)题,东北地区为温带季风气候,纬度较高,冬季寒冷而漫长,冰雪较厚,来年春季回暖,气温上升较快,冰雪融化较快,地表径流较大,侵蚀力量较强;冰雪消融从土壤表层开始,下层土壤仍处于封冻时,不利于水的下渗,增加坡面径流,侵蚀作用增强;东北地区昼夜温差大,冰冻和消融交替出现,致使土壤松散,侵蚀更加严重;冬季植被难以生长,植被覆盖率低,因此水土流失更严重。第(3)题,根据题意横坡垄作+垄沟秸秆覆盖的耕作方式,可以拦截一部分的地表径流,增加下渗量,减缓地表径流对土壤的冲刷力度;横坡垄作可以阻挡水流,减缓地表径流流速,减轻对黑土的冲刷;秸秆还田,可以增加土壤的有机物质,提高土壤的肥力。答案:(1)气候湿润,植被覆盖率较高,地表枯枝落叶较多;纬度高,气温低,生物循环微弱(微生物分解作用缓慢),有利于有机质积累。(2)表层土壤开始解冻而下部土层仍处于冻结状态,形成渗透性极弱的隔层,从而使融雪水更容易集流并具有冲刷能力;春季气温回升快,融雪速度快且融雪量大,侵蚀力强;昼夜温差大,冻融交替出现,使表层土壤可蚀性增强;地表裸露,缺少植被(或农作物)保护。(3)增加下渗量,减小坡面径流,减少土壤冲刷;减缓地表径流速度,减轻对黑土的冲刷;秸秆还田,增加土壤有机质。

相关试卷

这是一份2024届高考地理一轮总复习第一部分自然地理第六章自然环境的整体性与差异性课时跟踪练18自然环境的整体性及差异性,共8页。试卷主要包含了该山顶的年降水量约为,缅甸热带稀树草原的分布属于,与济南相比,烟台,推测东坡耕作区原生植被是等内容,欢迎下载使用。

这是一份适用于新教材2024版高考地理一轮总复习第六章自然环境的整体性和差异性考点规范练25植被与土壤新人教版,共4页。试卷主要包含了长白山苔原植被生长的有利条件是,长白山苔原植物的生态特征表现为,生境与典型植被对应正确的是,图示仪器主要用来检测该油菜地的,该区在油菜种植中应注意的问题是,阅读图文材料,完成下列各题等内容,欢迎下载使用。

这是一份2024届高考地理一轮复习第六章自然环境的整体性与差异性第一节植被与土壤练习含答案,共6页。试卷主要包含了选择题,非选择题等内容,欢迎下载使用。