第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固 练习--2023-2024学年高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册

展开![]()

![]() 第一单元从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固同步练习

第一单元从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固同步练习

一、单选题

1.秦始皇统一六国,并以泰山封禅的形式向世人宣告了其受命于天的至高地位,但丞相李斯在秦始皇死后,篡改传位诏书;陈涉则以“王侯将相宁有种乎?”为起义口号得到了广大百姓的支持;楚、赵、魏、齐等旧国在秦末战乱中复立。这反映了

A.天命观念遭到抛弃 B.对秦缺乏国家认同

C.暴政激化阶级矛盾 D.皇帝制度缺乏权威

2.尚书在战国时也作“掌书”,秦代食俸禄六百石,为低级官员。汉武帝时,选拔尚书、侍中组成“中朝”(或“内朝”),成为实际上的中央决策机关。材料说明

A.中央政府行政效率不断提高

B.封建君主权力不断强化

C.士人集团严重威胁专制皇权

D.尚书成为最高行政机构

3.史载周厉王为了恢复王室实力,取缔了贵族和公社成员在山林川泽之地开辟的私田,结果受到舆论指责春秋时期,因土地侵夺而引起的杀戮、政变在《左传》中比比皆是。这些现象说明( )

A.周王室统治已名存实亡 B.井田制已走向瓦解

C.铁犁牛耕推动经济转型 D.土地私有观念增强

4.距今5000年的良渚古城是一个具有宫殿区、内城外城和外围水利系统四重结构的庞大都邑。良渚王城有300多万平方米,良渚还拥有631万平方米的外郭城。据此可知,良渚( )

A.最早开始定居生活 B.农耕技术领先全国

C.具备国家初始形态 D.具有多元文化特征

5.汉武帝解决王国问题的措施

A.推恩令

B.分封制

C.行省制

D.郡县制

6.历史学家钱穆指出,古代中国能够维持大一统局面数千年之久而不败,主要得益于创建了一整套优良的政治制度。“优良的政治制度”指的是( )

A.分封制 B.郡县制 C.行省制 D.中央集权制

7.“不行黜陟(意为废除、取消)而藩国自析”,西汉解决王国问题的措施中体现这种特点的政策是

A.“削藩” B.颁布推恩令

C.创设刺史制度 D.推行内外朝制度

8.西周周公“制礼作乐”,建立一套行为规范以协调社会成员关系,稳定社会秩序。春秋时期礼乐逐步崩坏,但经过孔子的再加工和推崇,礼乐制中的许多具体内容在后世仍有重要影响。这表明( )

A.宗法观念产生深远影响

B.传统文化注重历史传承

C.礼乐制度在后世已消失

D.春秋礼制导致社会大乱

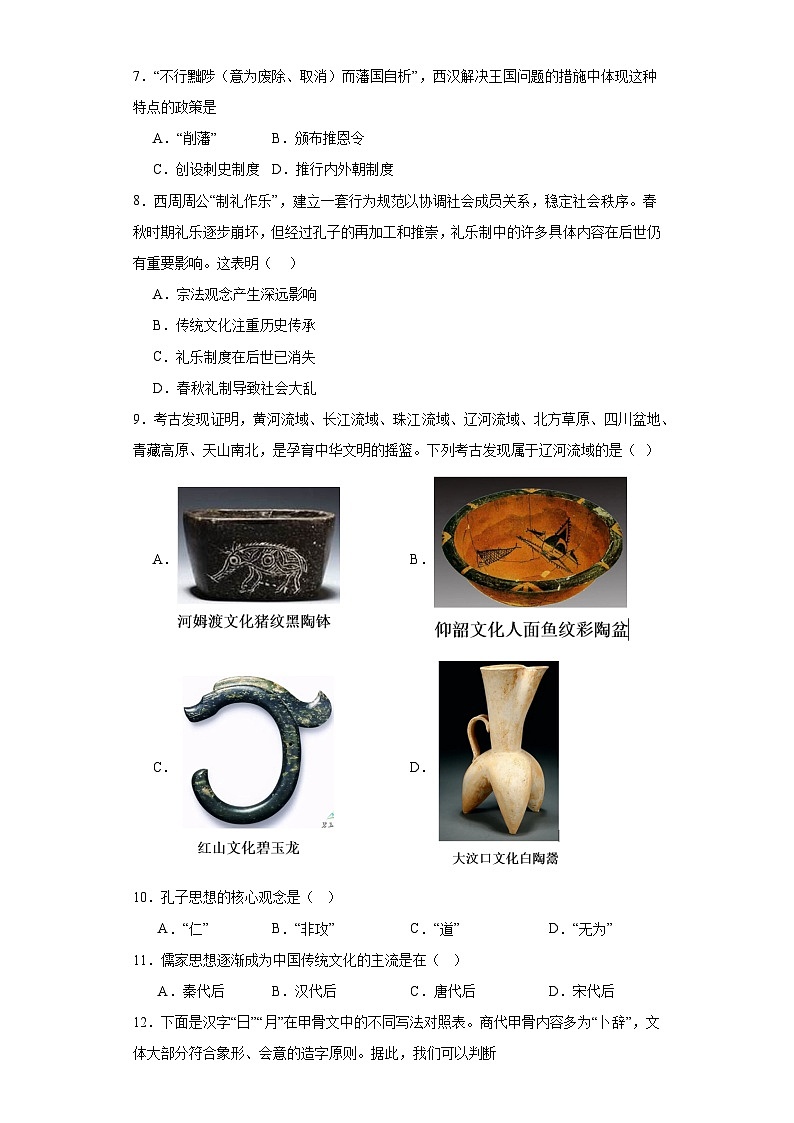

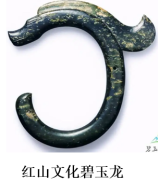

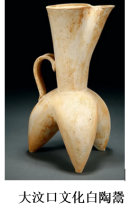

9.考古发现证明,黄河流域、长江流域、珠江流域、辽河流域、北方草原、四川盆地、青藏高原、天山南北,是孕育中华文明的摇篮。下列考古发现属于辽河流域的是( )

A. B.

B.

C. D.

D.

10.孔子思想的核心观念是( )

A.“仁” B.“非攻” C.“道” D.“无为”

11.儒家思想逐渐成为中国传统文化的主流是在( )

A.秦代后 B.汉代后 C.唐代后 D.宋代后

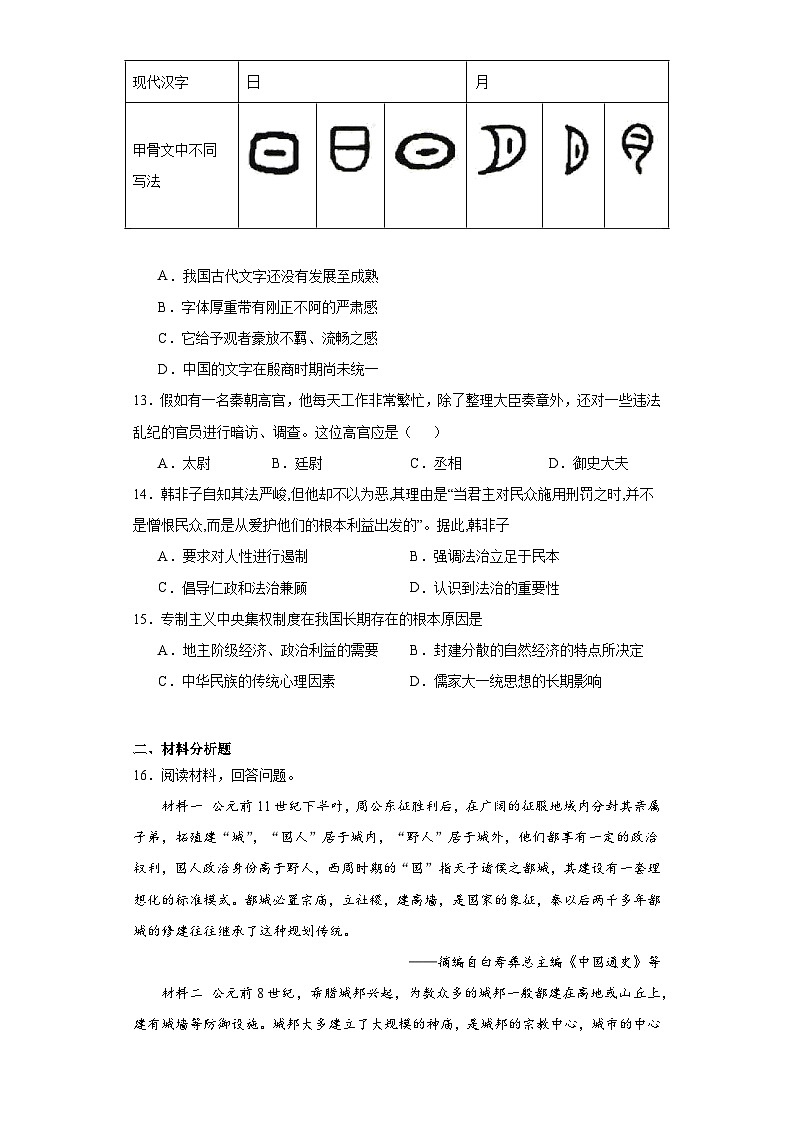

12.下面是汉字“日”“月”在甲骨文中的不同写法对照表。商代甲骨内容多为“卜辞”,文体大部分符合象形、会意的造字原则。据此,我们可以判断

现代汉字 | 日 | 月 | ||||

甲骨文中不同写法 |

|

|

|

|

|

|

A.我国古代文字还没有发展至成熟

B.字体厚重带有刚正不阿的严肃感

C.它给予观者豪放不羁、流畅之感

D.中国的文字在殷商时期尚未统一

13.假如有一名秦朝高官,他每天工作非常繁忙,除了整理大臣奏章外,还对一些违法乱纪的官员进行暗访、调查。这位高官应是( )

A.太尉 B.廷尉 C.丞相 D.御史大夫

14.韩非子自知其法严峻,但他却不以为恶,其理由是“当君主对民众施用刑罚之时,并不是憎恨民众,而是从爱护他们的根本利益出发的”。据此,韩非子

A.要求对人性进行遏制 B.强调法治立足于民本

C.倡导仁政和法治兼顾 D.认识到法治的重要性

15.专制主义中央集权制度在我国长期存在的根本原因是

A.地主阶级经济、政治利益的需要 B.封建分散的自然经济的特点所决定

C.中华民族的传统心理因素 D.儒家大一统思想的长期影响

二、材料分析题

16.阅读材料,回答问题。

材料一 公元前11世纪下半叶,周公东征胜利后,在广阔的征服地域内分封其亲属子弟,拓殖建“城”,“国人”居于城内,“野人”居于城外,他们都享有一定的政治权利,国人政治身份高于野人,西周时期的“国”指天子诸侯之都城,其建设有一套理想化的标准模式。都城必置宗庙,立社稷,建高墙,是国家的象征,秦以后两千多年都城的修建往往继承了这种规划传统。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》等

材料二 公元前8世纪,希腊城邦兴起,为数众多的城邦一般都建在高地或山丘上,建有城墙等防御设施。城邦大多建立了大规模的神庙,是城邦的宗教中心,城市的中心广场即市政广场是城邦社会与政治活动中心。在许多城邦,人民凭着对土地的拥有权而获得公民权,可以参与城邦公共事务的讨论和执行,城邦一般以一个城市为中心,周围有大片的农村地区,这是城邦的主要经济基础。

——摘编自黄洋等主编《世界古代中世纪史》等

(1)依据材料一、二并结合所学知识,分别概括西周时期的都城和古希腊城邦的特点。

(2)依据材料一并结合所学知识,分析西周政治制度对中华文明发展的影响。

17.对理想社会的追求是孔子儒学思想的重要内容。阅读材料:

材料 孔子在构建其社会理想时,是以先王之世为模型的,即他最为推崇的尧舜禹时代的“大同”理想和文武、周公时代的“小康”社会。孔子崇尚“大同”社会那种天下为公、有而不与的精神。孔子强调:“老者安之,朋友信之,少者怀之。”“丘也闻有国有家者,不患寡而患不均,不患贫而患不安。盖均无贫,和无寡,安无倾。”但“大同”虽美好却难以企及,所以作为近期目标,孔子认为人们应争取实现的是“小康”世界。“小康”实际上是孔子对春秋乱世进行改造的一种设想。他想通过“复礼”,按照礼来建立正常的社会秩序,即以“爱人”为原则,尊尊、亲亲,改变社会中的人际关系并采取措施,使社会呈现出人口众多、生活安乐的局面。

——摘编自王佃利、刘宗贤《孔子仁学的社会伦理导向》

完成下列要求:

(1)据材料,概括孔子的社会理想。结合所学知识,归纳孔子实现理想社会的相关主张。

(2)据材料并结合所学知识,简评孔子的社会理想。

参考答案:

1.B2.B3.D4.C5.A6.D7.B8.B9.C10.A11.B12.D13.D14.B15.B

16.(1)西周:建立在分封制基础之上,建有宗庙和社稷;国人和野人均有一定政治权利,但身份不同;有城墙等防御设施。

古希腊:公民享有参政权;建有神庙、广场、城墙等设施;小国寡民,以城市为中心。

(2)开发了边远地区,扩大了统治区域;奠定了多民族统一国家的基础,增强了中华民族的凝聚力;礼乐制度促进了儒家学说和中国古代主流思想的形成;为中国长时期政治结构的稳定发挥了重要作用。

17.(1)理想:以先王之世为模型:远期的“大同”社会(天下为公,社会平均。安定。和谐):近期的“小康”世界(人际关系友爱融治,人口众多,生活安乐)。主张:仁爱:克已复礼:为政以德:有教无类(重视教育)。

(2)评价:孔子的社会理想源于尧舞禹时代的传说(古代圣贤之说):产生于春秋乱世的社会环境:丰富了儒家思想:影响了后代中国知识分子:对今天和谐社会的建设具有启发意义。