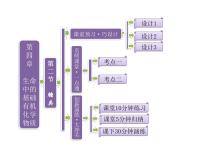

高中化学第一节 糖类背景图ppt课件

展开1.认识糖类的组成和性质特点。2.了解淀粉和纤维素及其与葡萄糖的关系。3.了解葡萄糖的结构特点、主要性质与应用。4.知道糖类在食品加工和生物质能源开发上的应用。

宏观辨识与微观探析:从糖类的官能团角度探析糖类的结构特点,了解糖的分类,理解糖类的化学性质,掌握糖类的特性。科学态度与社会责任:了解糖类在人体供能、储能等方面的作用,了解糖类的摄入和代谢与人体健康之间的关系,并能科学合理地搭配饮食。

葡萄糖 蔗糖 淀粉 纤维素

糖类是一切生物体维持生命活动所需能量的主要来源。

一、糖类的组成和分类1.结构与组成从分子结构上看,糖类可分为 、 和它们的脱水缩合物。其组成大多以通式 表示,过去曾称其为碳水化合物。2.分类(1)单糖:凡是 的糖称为单糖。如葡萄糖、果糖、核糖及脱氧核糖等。(2)寡糖(低聚糖):1 ml糖水解后能产生 单糖的称为寡糖或低聚糖。若水解生成2 ml单糖,则称为二糖,常见的二糖有麦芽糖、乳糖和蔗糖等。(3)多糖:1 ml糖水解后能产生 单糖的称为多糖,如淀粉、纤维素和糖原等。

[思考交流]符合Cm(H2O)n的物质都是糖吗?糖都符合Cm(H2O)n的通式吗?

提示:符合Cm(H2O)n的物质不一定都是糖,如HCHO;糖不一定都符合Cm(H2O)n,如脱氧核糖(C5H10O4)。

1.糖类化合物一般由碳、氢、氧三种元素组成。2.大多数糖类化合物的分子可以用通式Cm(H2O)n来表示,m与n是可以相同、也可以不同的正整数。3.符合Cm(H2O)n通式的物质不一定都是糖类,如甲醛(CH2O)、乙酸(C2H4O2)等;有些糖的分子式并不符合Cm(H2O)n,如脱氧核糖(C5H10O4)。4.有甜味的不一定是糖,如甘油、木糖醇等;没有甜味的也可能是糖,如淀粉、纤维素等。因此,糖类物质不完全属于碳水化合物,也不等于甜味物质。

1.下列关于糖类的说法错误的是( )A.糖类在自然界中广泛分布,如粮食中的淀粉、植物茎叶中的纤维素B.糖类又称碳水化合物,通式一定符合Cm(H2O)nC.根据能否水解及水解后的产物,可将糖类分为单糖、寡糖和多糖D.根据能否与银氨溶液、氢氧化铜等弱氧化剂反应,可将糖类分为还原糖和非还原糖

【解析】大多数糖类符合Cm(H2O)n的通式,但有些糖类不符合该通式,如脱氧核糖的分子式是C5H10O4,不符合Cm(H2O)n。

2.从分子结构上看,糖类是多羟基醛、多羟基酮和它们的脱水缩合物。据此分析下列物质中属于糖类的是( )A.CH2OH(CHOH)2CHOB.CH3CH(OH)CH2CHO

3.下列物质中符合Cm(H2O)n的组成,但不属于糖类的是( )①纤维素 ②甲酸甲酯 ③淀粉 ④甲醛 ⑤丙酸 ⑥乳酸(α-羟基丙酸) ⑦乙二醇 ⑧乙酸A.②③④⑥ B.②④⑥⑧C.①③④⑦ D.②④⑤⑧

【解析】纤维素、淀粉属于糖类;甲酸甲酯、甲醛、乳酸和乙酸的分子式可分别变形为C2(H2O)2、CH2O、C3(H2O)3、C2(H2O)2,都符合通式Cm(H2O)n,但都不属于糖类;丙酸分子式为C3H6O2,乙二醇分子式为C2H6O2,不符合通式Cm(H2O)n。

CH2OH(CHOH)4CHO+2[Ag(NH3)2]OHCH2OH(CHOH)4COONH4+2Ag↓+3NH3+H2O

CH2OH(CHOH)4CHO+2Cu(OH)2CH2OH(CHOH)4COOH+Cu2O↓+2H2O

[思考交流]1.根据葡萄糖的结构和所学有机化合物的性质,分析葡萄糖除发生氧化反应外,还有哪些化学性质?

提示:葡萄糖分子中含有醛基,可以与氢气发生加成反应(还原反应);葡萄糖分子中含有羟基,可以发生酯化反应(取代反应)。

2.葡萄糖可以发生酯化反应,1 ml葡萄糖发生酯化反应时,若完全酯化,最多消耗醋酸的物质的量为多少?

提示:由于每个葡萄糖分子含有5个羟基,所以1 ml葡萄糖完全酯化时,最多可消耗5 ml醋酸。

2.葡萄糖的性质(1)CH2OH(CHOH)4CHO+H2 CH2OH(CHOH)4CH2OH(2)CH2OH(CHOH)4CHO+2[Ag(NH3)2]OH CH2OH(CHOH)4COONH4+2Ag↓+3NH3+H2O(3)CH2OH(CHOH)4CHO+2Cu(OH)2+NaOH CH2OH(CHOH)4COONa+Cu2O↓+3H2O(4)C6H12O6+6O2 6CO2+6H2O

1.葡萄糖的结构简式为CH2OH(CHOH)4CHO,其对应的性质中不正确的是( )A.与钠反应放出氢气 B.可与乙酸发生取代反应C.能发生银镜反应 D.可使小苏打溶液冒出气泡

【解析】葡萄糖含有羟基,能与钠反应放出氢气;与乙酸发生酯化反应;含有醛基,能发生银镜反应;不含羧基,不与NaHCO3反应, D项错误。

2.据法国《科学与未来》杂志报道,美国科学家在实验室中合成了与脱氧核糖核酸(DNA)分子结构相近的苏糖核酸分子。一些专家认为这种物质包含遗传信息,可能是第三种遗传分子。苏糖核酸简称TNA,是DNA和RNA的“近亲”。TNA中含有苏糖的结构单元。已知苏糖的结构简式为 以下有关苏糖的说法中,不正确的是( )A.苏糖与葡萄糖互为同系物B.苏糖与甲酸甲酯含碳的质量分数相同C.苏糖一定条件下能发生加成或取代反应D.苏糖一定条件下能和新制的Cu(OH)2反应

【解析】同系物中官能团的数目相同,葡萄糖中含5个—OH,二者不互为同系物,故A错误;苏糖与甲酸甲酯的最简式均为CH2O,则含碳的质量分数相同,故B正确;苏糖含—OH,可发生取代反应,含—CHO,可发生加成反应,故C正确;苏糖含—CHO,可与新制的Cu(OH)2反应,故D正确。

3.核糖与脱氧核糖分别是生物体遗传物质核糖核酸与脱氧核糖核酸的重要组成部分,其结构简式如下图所示。下列关于核糖与脱氧核糖的说法正确的是( )

A.核糖与脱氧核糖均为非还原糖B.核糖与脱氧核糖互为同分异构体C.核糖与脱氧核糖与葡萄糖互为同系物D.核糖与脱氧核糖可以使酸性高锰酸钾溶液褪色

【解析】核糖与脱氧核糖中含有醛基,属于还原糖,A错误;核糖的分子式为C5H10O5,脱氧核糖的分子式是C5H10O4,二者分子式不同,B错误;核糖与脱氧核糖与葡萄糖并不是相差n个CH2原子团,不是同系物,C错误;核糖与脱氧核糖中的羟基与醛基均会被酸性高锰酸钾溶液氧化,使酸性高锰酸钾溶液褪色,D正确。

实验探究蔗糖、麦芽糖的结构和化学性质

[思考交流]1.如何利用实验方法区分麦芽糖和蔗糖?

提示:蔗糖中无醛基,麦芽糖中有醛基,可以利用与银氨溶液或新制的氢氧化铜反应区别二者。

2.利用银镜反应检验糖类性质时应注意哪些问题?

提示:(1)盛蔗糖或麦芽糖溶液的试管要预先洗净,可先用NaOH溶液洗涤,再用清水洗净;(2)蔗糖或麦芽糖水解实验需要用水浴加热;(3)检验水解产物为葡萄糖时,一定要先加NaOH溶液中和作催化剂的稀硫酸,至溶液呈碱性后再加银氨溶液或新制的Cu(OH)2,否则实验会失败。

1.来源、用途及物理性质

三、二糖——蔗糖和麦芽糖

2.化学性质——水解反应蔗糖、麦芽糖都能发生水解反应,化学方程式为C12H22O11+H2O C6H12O6+C6H12O6 蔗糖 葡萄糖 果糖 C12H22O11+H2O 2C6H12O6 麦芽糖 葡萄糖

1.在酸性条件下,可以水解生成相对分子质量相同的两种物质的有机化合物是( )A.蔗糖 B.麦芽糖C.乙酸乙酯 D.甲酸甲酯

【解析】蔗糖水解生成葡萄糖和果糖,其相对分子质量相等。

2.下列叙述中,不正确的是( )A.蔗糖的水解产物,在一定条件下,能发生银镜反应B.蔗糖是多羟基的醛类化合物C.蔗糖不是淀粉水解的最终产物D.麦芽糖是多羟基的醛类化合物

【解析】蔗糖在硫酸催化作用下,发生水解,生成葡萄糖和果糖,葡萄糖含有醛基,能发生银镜反应, A正确;蔗糖属于非还原糖, B错误;淀粉在催化剂存在和加热的条件下逐步水解,最终生成葡萄糖;蔗糖不是淀粉水解的最终产物, C正确;麦芽糖的分子式为C12H22O11,麦芽糖分子中含有醛基,具有还原性,D正确。

3.下列实验操作和结论错误的是( )A.用新制的Cu(OH)2可鉴别麦芽糖和蔗糖B.用银镜反应可证明蔗糖是否转化为葡萄糖,但不能证明是否完全转化C.浓硫酸可使蔗糖脱水变黑,证明蔗糖含C、H、O三种元素D.向蔗糖溶液中滴加几滴稀硫酸,加热几分钟,然后加入银氨溶液,水浴加热,不能发生银镜反应,证明蔗糖不水解

【解析】麦芽糖属于还原糖,而蔗糖是非还原糖,利用新制的Cu(OH)2可鉴别,A项正确;产生银镜只能说明蔗糖水解生成了葡萄糖,但蔗糖是否水解完全则无法确定,B项正确;浓硫酸使蔗糖脱水变黑,蔗糖中H、O元素以水的形式脱出,只剩下C元素,则证明蔗糖含C、H、O三种元素,C项正确;银镜反应要在碱性条件下进行,故应先在蔗糖水解液中加入碱性溶液中和作催化剂的稀硫酸,D项错误。

1.下列关于淀粉和纤维素的叙述中,不正确的是( )A.它们都是混合物B.它们都是天然有机高分子C.它们是同分异构体D.它们水解的最终产物都是葡萄糖

【解析】淀粉、纤维素的聚合度(n值)不确定,分别是由长短不一的聚合物混合在一起,所以它们都是混合物,故A正确;淀粉和纤维素的相对分子质量在10 000以上,都是高分子,且是天然有机高分子,故B正确;同分异构体是指分子式相同、结构不同的化合物,淀粉和纤维素虽具有相同的表示式(C6H10O5)n,但n值不同,则分子式不同,不互为同分异构体,故C错误;淀粉和纤维素都是多糖,在一定条件下都能水解生成单糖葡萄糖,故D正确。

2.糖原[(C6H10O5)n]是一种相对分子质量比淀粉更大的多糖,主要存在于肝脏中,所以又叫动物淀粉或肝糖。下列关于糖原的叙述正确的是( )A.糖原与淀粉、纤维素互为同分异构体B.糖原、淀粉、纤维素属于同系物C.糖原水解的最终产物是葡萄糖D.糖原具有还原性,能发生银镜反应

【解析】糖原属于多糖,也是一种高分子,由于分子中的n值不同,所以糖原与淀粉和纤维素不属于同分异构体;多糖不具有还原性。

实验室探究淀粉的水解反应:(1)实验用品:0.5 g淀粉、5 mL 20%硫酸、蒸馏水、氢氧化钠溶液、银氨溶液、碘水。实验步骤:在试管1和2中各加入0.5 g淀粉,在试管1中加入5 mL 20%硫酸,在试管2中加入5 mL蒸馏水,都水浴加热3~4 min。从试管1中取出适量溶液于试管3中,从试管2中取出适量溶液于试管4中。用NaOH溶液中和试管1中的溶液至碱性,在试管1和2中都加入银氨溶液,再水浴加热后,观察试管内壁有无银镜出现。在试管3和4中都加入碘水,观察现象。将实验现象和结论填入下表。

试写出试管1中淀粉在硫酸存在下发生反应的化学方程式:____________________________________;要对结论③进一步进行细化,则②的现象应该如何描述:______________________________________________________________________________________________________。

(C6H10O5)n+nH2O nC6H12O6 淀粉 葡萄糖

如果②出现蓝色,说明淀粉部分发生了水解;如果②未出现蓝色,说明淀粉已完全水解

提示:试管1中已形成碱性溶液,则进行银镜反应时有银镜产生,说明淀粉已发生了水解;如果试管3中淀粉已完全水解,则因没有淀粉的存在,加入碘水不会看到蓝色;如果试管3中淀粉只是部分水解,则因有淀粉的存在,加入碘水仍会看到蓝色;试管2和4均是淀粉的水溶液,因没有催化剂,不会发生水解,所以试管4中加入碘水会看到蓝色,试管2中因没有葡萄糖的存在,加入银氨溶液不会看到银镜。淀粉在硫酸存在下的水解反应方程式为(C6H10O5)n+nH2O nC6H12O6。根据以上分析可知要对结论③进一步进行 淀粉 葡萄糖细化,则②的现象应该是如果②出现蓝色,说明淀粉部分发生了水解;如果②未出现蓝色,说明淀粉已完全水解。

(2)实验用品:0.5 g淀粉、唾液、新制的氢氧化铜。实验操作:在试管中加入0.5 g淀粉,加入少许唾液和蒸馏水,加热,在水解液中加入新制的氢氧化铜,加热煮沸,观察现象。现象:______________________________________________;结论:______________________________________________。

提示:唾液中存在淀粉酶,所以会发生淀粉的水解,而淀粉水解产物的检验既可以用银氨溶液,也可以用新制的氢氧化铜,在煮沸条件下,与新制的氢氧化铜反应会生成砖红色沉淀。

(3)比较实验(1)、(2)可得出的结论是__________________________________________________________________________________________________________________________________________。

通过实验(1)、(2)可以看出,淀粉的水解既可以在硫酸作用下进行,也可以在生物酶的作用下进行,而且产物都是葡萄糖。

1.检验淀粉水解程度的方法

2.解答糖类水解的有关问题时,应注意(1)多糖都不能发生银镜反应。(2)因为在酸性条件下,银镜反应不能发生,故淀粉在酸性条件下水解后,若要检验其水解产物,应先用NaOH溶液将水解液中和。(3)若要检验水解液中有无淀粉,则不能先加入NaOH溶液,因为I2能与NaOH溶液反应。

要检验淀粉的水解程度,提供了以下实验操作过程:①取少量淀粉加水制成溶液、②加热、③加入碱液,中和并呈碱性、④加入银氨溶液、⑤加入几滴稀硫酸、⑥再加热(水浴)、⑦加入几滴碘水。甲、乙、丙三位同学分别做了以下三个实验,指出他们的实验目的或现象:(1)甲:①→⑤→②→③→④→⑥,现象:无银镜产生。甲同学的实验结论是________________________________________________。(2)乙:①→⑤→②→③→④→⑥,现象:有银镜产生;①→⑤→②→⑦,现象:溶液变蓝。乙同学的实验结论是______________________________________。(3)丙:①→⑤→②→⑦,现象:______________________________________。丙同学的实验结论是证明淀粉已完全水解。

证明淀粉已发生水解,但还有剩余

【解析】(1)不存在能发生银镜反应的葡萄糖,故能证明淀粉还没开始水解。(2)有银镜产生,证明淀粉已经水解;溶液变蓝,证明淀粉还有剩余。(3)淀粉已完全水解,加入碘水时溶液不变蓝。

1.下列反应中能用于检验尿液中是否含有葡萄糖的是( )A.加金属钠看是否有氢气放出B.与新制的氢氧化铜混合后共热,观察是否有砖红色沉淀生成C.与醋酸和浓硫酸共热,观察是否有果香味物质生成D.加入酸性KMnO4溶液,看溶液是否褪色

【解析】检验葡萄糖可利用其分子结构中含有醛基,将其与新制的Cu(OH)2混合后共热,观察是否有砖红色沉淀生成来判定,当然也可借助银镜反应来检验葡萄糖。

2.有关麦芽糖的下列叙述中,错误的是( )A.麦芽糖易溶于水,有甜味B.麦芽糖能发生银镜反应,是一种还原糖C.1 ml麦芽糖水解得到1 ml葡萄糖和1 ml果糖D.麦芽糖和蔗糖互为同分异构体

【解析】1 ml麦芽糖水解生成2 ml葡萄糖;麦芽糖分子中含有醛基,能发生银镜反应,是一种还原糖;麦芽糖和蔗糖的分子式相同,结构不同,二者互为同分异构体。

3.蔗糖是重要的甜味调味品。检验蔗糖在稀H2SO4催化下得到的水解液中的葡萄糖,下列未涉及的操作是( )

【解析】蔗糖在稀H2SO4的催化作用下,加热生成葡萄糖,葡萄糖为还原糖,可以在碱性条件下与新制的氢氧化铜反应。A图为蒸发装置,检验水解液中的葡萄糖无需蒸发, A符合题意。

4.关于淀粉和纤维素的下列说法中,不正确的是( )A.两者都能水解且水解的最终产物相同B.两者实验式相同,通式相同,互为同分异构体C.两者都属于糖类,与新制的Cu(OH)2共热都无砖红色沉淀生成D.两者均属于高分子,淀粉遇I2变蓝色,而纤维素不能

【解析】淀粉和纤维素属于多糖,都能水解,且水解的最终产物都是葡萄糖,A正确;淀粉与纤维素的通式均为(C6H10O5)n,但由于n值不同,分子式不同,所以不是同分异构体,B不正确;淀粉和纤维素均无醛基,与新制的Cu(OH)2不反应,C正确;纤维素遇I2不变蓝色,D正确。

5.为检验淀粉水解的情况,进行如图所示的实验,试管甲和丙均用60~80 ℃的水浴加热5~6 min,试管乙不加热。待试管甲中的溶液冷却后再进行后续实验。

实验1:取少量甲中溶液,加入新制的氢氧化铜,加热,没有砖红色沉淀出现。实验2:取少量乙中溶液,滴加几滴碘水,溶液变为蓝色,但取少量甲中溶液做此实验时,溶液不变蓝色。实验3:取少量丙中溶液加入NaOH溶液调节至碱性,再滴加碘水,溶液颜色无明显变化。

(1)写出淀粉水解的化学方程式:__________________________________。 (2)设计甲和乙是为了探究________对淀粉水解的影响,设计甲和丙是为了探究________对淀粉水解的影响。 (3)实验1失败的原因是__________________________________________________。 (4)下列结论合理的是________(填字母)。 a.淀粉水解需要在催化剂和一定温度下进行b.欲检验淀粉是否完全水解,最好取冷却后的水解液直接加碘c.欲检验淀粉的水解产物具有还原性,应先在水解液中加入氢氧化钠中和稀硫酸至溶液呈碱性,再加入新制的氢氧化铜并加热d.若用唾液代替稀硫酸,则实验1可能出现预期的现象

(C6H10O5)n+nH2O nC6H12O6

没有加入碱中和作为催化剂的稀硫酸

【解析】(1)淀粉在酸性条件下,最终水解生成葡萄糖,化学方程式是(C6H10O5)n+nH2O nC6H12O6。(2)甲与乙的反应物均相同,但甲加热,乙未加热,所以甲、乙实验是探究温度对淀粉水解的影响;甲中有稀硫酸,而丙中无稀硫酸,所以甲、丙是探究催化剂对淀粉水解的影响。(3)淀粉水解的催化剂是稀硫酸,而加入新制的氢氧化铜产生砖红色沉淀时应在碱性条件下,所以应先加入氢氧化钠中和酸后,再加入新制的氢氧化铜,所以实验1无现象。

高中化学人教版 (2019)选择性必修3第一节 糖类优秀ppt课件: 这是一份高中化学人教版 (2019)选择性必修3<a href="/hx/tb_c4002477_t3/?tag_id=26" target="_blank">第一节 糖类优秀ppt课件</a>,共17页。PPT课件主要包含了生活中的糖类,糖类都有甜味么,葡萄糖,麦芽糖,纤维素,糖类的组成与分类,很多糖类分子中,组成可用通式,CnH2Om,“碳水化合物”等内容,欢迎下载使用。

高中化学人教版 (2019)选择性必修3第二节 蛋白质备课ppt课件: 这是一份高中化学人教版 (2019)选择性必修3第二节 蛋白质备课ppt课件,共45页。PPT课件主要包含了学习目标,核心素养,生活中常见的蛋白质,鸡蛋清,胶原蛋白,什么是蛋白质呢,新课导入,活动探究,氨基酸,归纳总结等内容,欢迎下载使用。

高中化学人教版 (新课标)选修5 有机化学基础第二节 糖类教课内容ppt课件: 这是一份高中化学人教版 (新课标)选修5 有机化学基础第二节 糖类教课内容ppt课件,共15页。PPT课件主要包含了多糖的概念,纤维素,C6H10O5n,多糖的区别,同分异构体,几百到几千,几千或几千以上,C6H10O5,从几万,物理性质等内容,欢迎下载使用。