部编版语文六年级上册 第二单元(单元解读)

展开![]()

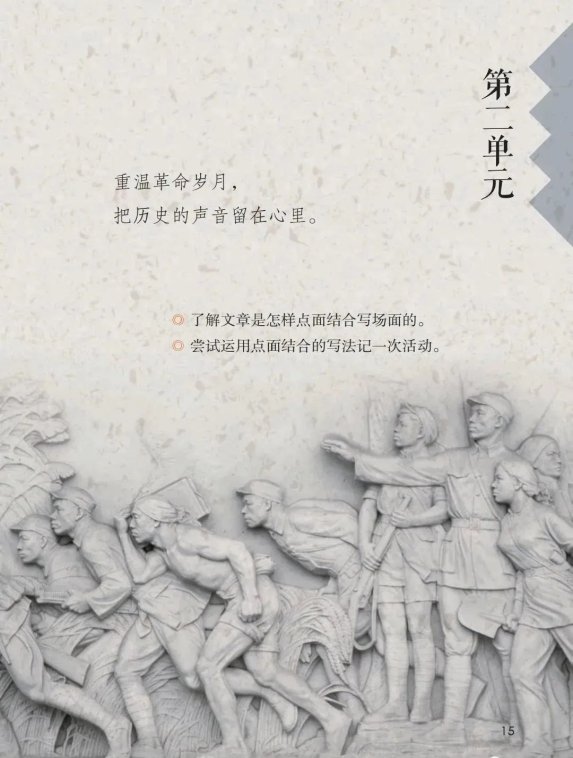

第二单元 单元解读

【人文主题】

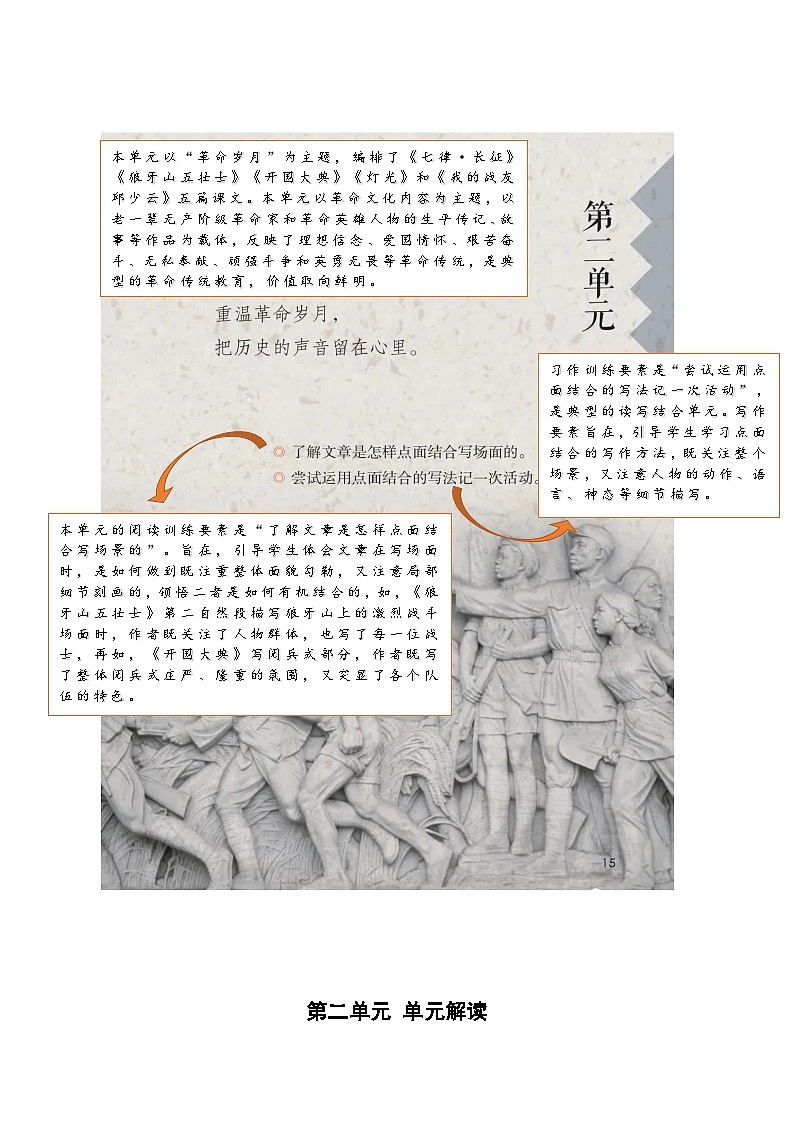

本单元以“革命岁月”为主题,编排了《七律·长征》《狼牙山五壮士》《开国大典》《灯光》和《我的战友邱少云》五篇课文。继承和弘扬革命文化,是语文课程标准在课程性质、课程理念、课程目标等当中反复强调的,从单元导语页可以看出,学习本单元的五篇课文,要能跟着课文讲述的故事,“重温革命岁月,把历史的声音留在心里”。

《七律·长征》生动概述了二万五千里长征时期的艰难历程;

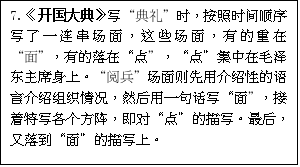

《狼牙山五壮士》记叙了抗日战争时期,五名八路军战士保家卫国的壮举;

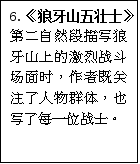

《开国大典》记录了新中国成立庆典的宏大壮阔场面;

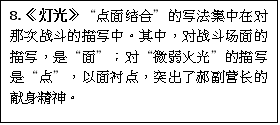

《灯光》回忆了解放战争时期,以郝副营长为代表的战士为革命胜利英勇献身的一段往事;

《我的战友邱少云》记叙了邱少云在执行潜伏任务时,为了避免暴露目标,任凭烈火烧身纹丝不动,最后壮烈牺牲的故事。

整个单元价值导向鲜明,且丰富而不单调。虽然反映的是不同革命斗争阶段的事情,但其表现的精神主旨是统一的,旨在引导学生感受革命者英勇斗争、不怕牺牲的革命英雄主义精神和在艰苦卓绝的斗争中表现出来的积极向上的革命乐观主义精神。

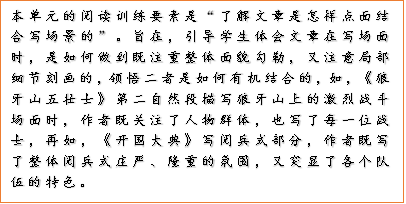

【语文要素】

本单元的阅读训练要素是“了解文章是怎样点面结合写场景的”,习作训练要素是“尝试运用点面结合的写法记一次活动”,是典型的读写结合单元。其中,阅读训练要素旨在,引导学生体会文章在写场面时,是如何做到既注重整体面貌勾勒,又注意局部细节刻画的,领悟二者是如何有机结合的。如《狼牙山五壮士》第二自然段描写狼牙山上的激烈战斗场面时,作者既关注了人物群体,也写了每一位战士,再如《开国大典》写阅兵式部分,作者既写了整体阅兵式庄严、隆重的氛围,又突显了各个队伍的特色。

为我们落实本单元语文要素提供了方法,现制定并细化本单元的阅读学习目标如下 :

1.阅读有关“革命岁月”的诗文,感受革命者英勇斗争、不怕牺牲的革命英雄主义精神和在艰苦卓绝的斗争中表现出来的积极向上的革命乐观主义精神。积累有关爱国的诗词名句。

2.通过品读、勾画和批注的方法关注整个场面的描写和细节描写,从而体会点面结合写场面的方法,会运用点面结合的方法进行写作。

4.结合课文和相关资料,学习革命先烈的美好品质,进而认识到今天的幸福生活来之不易,铸就坚韧向上、追求理想的品质。

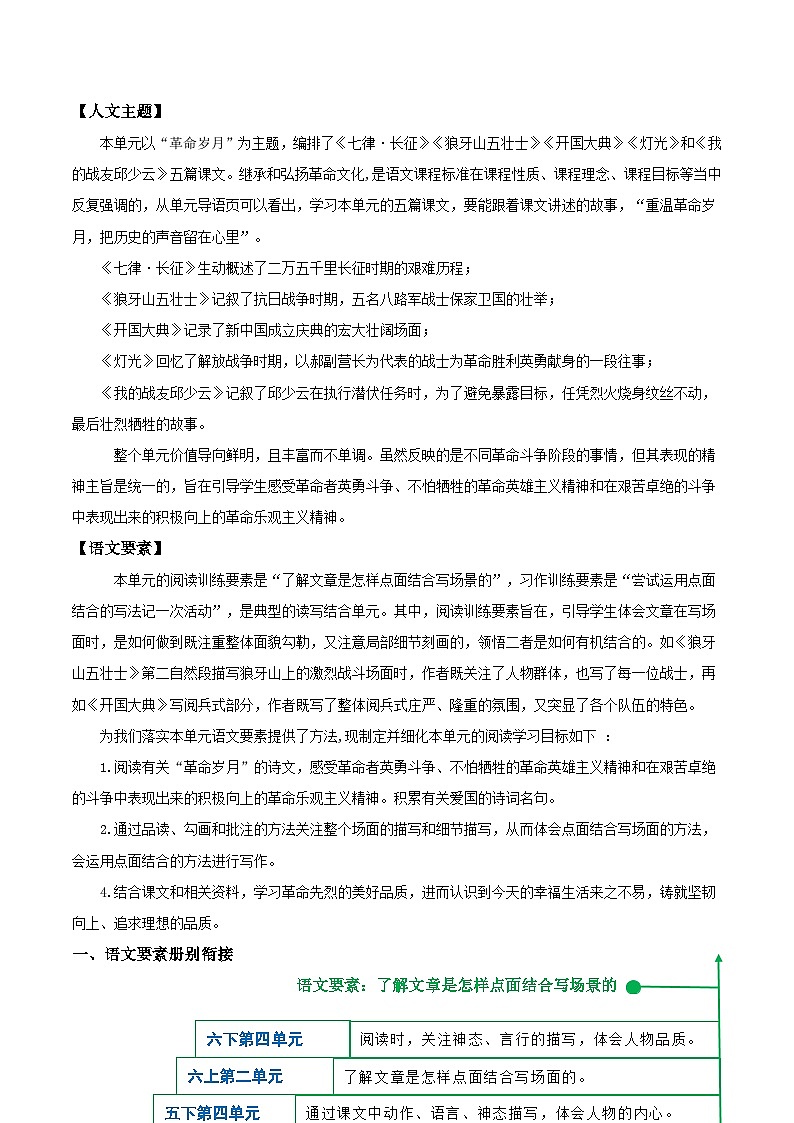

一、语文要素册别衔接

一、语文要素册别衔接

语文要素:了解文章是怎样点面结合写场景的

阶梯变化:

统编教科书根据学生的年龄特点和认知规律,将革命人物主题的课文或穿插编排在各个单元中,或集中编排在一个单元内,辅以语文实践活动,在“阅读链接”栏目中也向学生推荐了相关题材的作品。这一编排体现了循序渐进、滋润渗透的编排原则,使学生潜移默化地受到革命人物精神的熏陶。

![]()

![]()

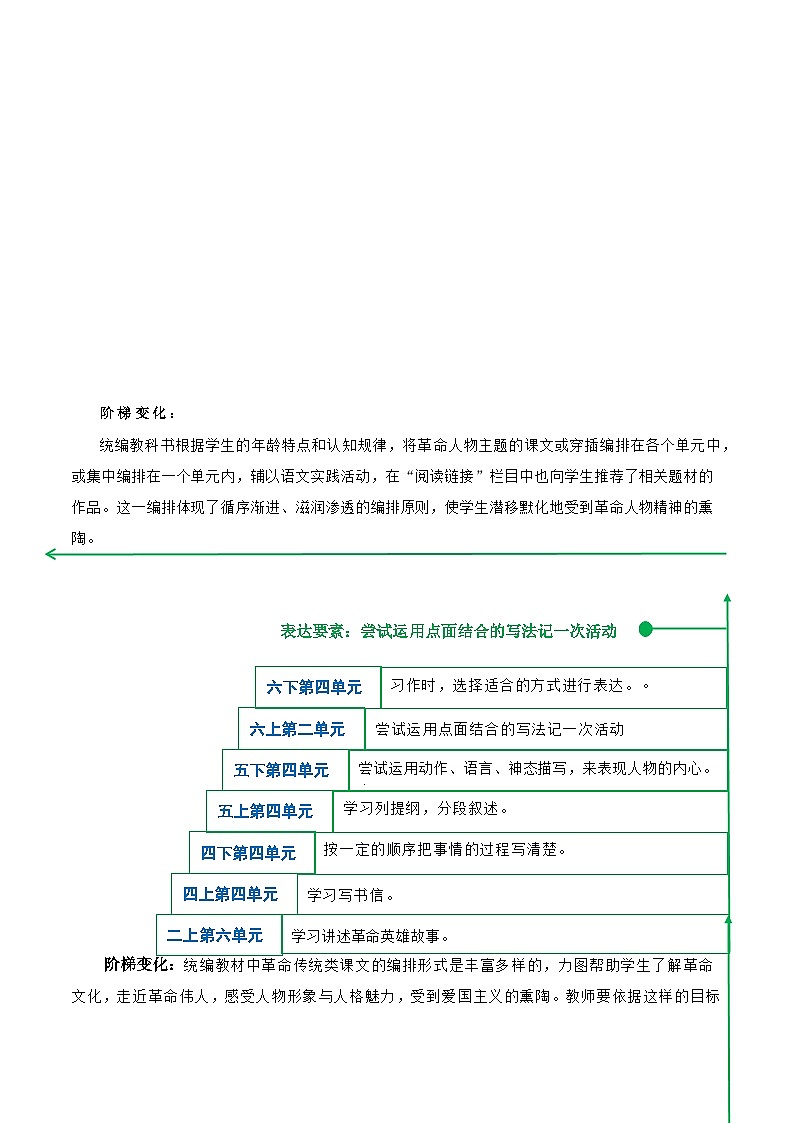

![]() 表达要素:尝试运用点面结合的写法记一次活动

表达要素:尝试运用点面结合的写法记一次活动

阶梯变化:统编教材中革命传统类课文的编排形式是丰富多样的,力图帮助学生了解革命文化,走近革命伟人,感受人物形象与人格魅力,受到爱国主义的熏陶。教师要依据这样的目标梯度,明确从“查找资料,了解内容”到“结合资料,更深入地理解”再到“综合运用,自主、有目的地筛选资料”这一教学路径,引导学生循序渐进地学习借助查找、运用资料这一方法理解课文并体会课文表达的思想感情。在这样一步步的多维度整合的学习和运用中,学生习得了通过借助资料展开阅读、学习这一类课文的方法,不仅提升了学习能力,还进一步促使其获得革命精神的熏陶和革命思想的启迪。

阶梯变化:统编教材中革命传统类课文的编排形式是丰富多样的,力图帮助学生了解革命文化,走近革命伟人,感受人物形象与人格魅力,受到爱国主义的熏陶。教师要依据这样的目标梯度,明确从“查找资料,了解内容”到“结合资料,更深入地理解”再到“综合运用,自主、有目的地筛选资料”这一教学路径,引导学生循序渐进地学习借助查找、运用资料这一方法理解课文并体会课文表达的思想感情。在这样一步步的多维度整合的学习和运用中,学生习得了通过借助资料展开阅读、学习这一类课文的方法,不仅提升了学习能力,还进一步促使其获得革命精神的熏陶和革命思想的启迪。

二、语文要素课文关联

语文要素分课解读及单元内部的横向联系

人文主题:重温革命岁月

人文主题:重温革命岁月

语文要素:“了解文章是怎样点面结合写场景的”

语文要素(习作):用点面结合的方法描写活动

习作策略解析:

1.结合本单元的阅读体验,回顾自己的活动经历,有用文字表达自己印象深刻的一次活动的意愿。

2.习作时,把活动过程写清楚,把活动中印象深刻的部分写具体;写活动场面时,能够运用点面结合的写法,既关注整个场景,也要把人物的动作、语言、神态等细节写出来,语言描写时,能够用不同的词汇表达“说”;写出活动中的感受和体会,表达自己的真情实感。

3.主动将自己的习作读给他人听;能从“活动过程是否写清楚、印象深刻部分是否写具体”等角度对他人的习作进行欣赏与评价;根据他人的意见,用修改符号修改自己的习作。

【教学目标及课时安排】

分类 | 课题 | 课时 | 教学目标 |

课文 | 5.七律·长征 |

2 | 1.正确读写“崖”等3个字,并联系上下文理解词义。 2.有感情地朗读课文;背诵课文。 3.借助注释、插图和生活实际,了解诗词的意思,能说说指定诗词的意思和表达的情感,感悟诗人革命的大无畏和乐观主义精神。 4.阅读“阅读链接”《菩萨蛮·大柏地》,了解诗词的意思,感悟表达的情感。 |

6.狼牙山五壮士 |

2 | 1.正确读写“盏”等12个字和“日寇”等20个词语,并联系上下文理解词义。 2.朗读课文,梳理课文条理,揣摩课文顺序,能根据课文,仿照例子用小标题按事情发展顺序填空,然后用自己的话讲讲这个故事。 3.读指定的句子,能关注表达情感的词语,体会句子表达的强烈感情;能在课文中找出类似的的词句和同学交流体会到的情感,感悟五壮士对侵略者的仇恨和强烈的民族精神、爱国情感。 4.读读课文第2自然段,说说课文是怎样描写五壮士痛击日寇的,认识点面结合写场面的方法,了解其表达效果。 | |

7.开国大典 |

2 | 1.正确读写“寇”等15个字和“协商”等20个词语,并联系上下文理解词义。 2.默读课文,能找出表现新中国成立时人们自豪、激动的心情的语句,体会这样的心情。 3.了解课文内容,梳理课文条理,能说说从群众入场到举行游行,课文写了哪几个场面;然后连起来说说开国大典的过程。 4.读指定的句子,能说说从哪些词语体会到热烈、庄严的气氛;然后在课文中在课文中找出这样的句子,在旁边批注如何体会到热烈、庄严气氛的,在和同学交流,体会开国大典的隆重热烈喜庆,体会人们喜悦的心情。 5.读读写阅兵式的部分,能说说课文是怎样描写这个场面的,进一步认识点面结合写场面的方法,了解其表达效果。。 | |

8*灯光 |

1 | 1.用比较快的速度默读课文,了解课文内容,能说说天安门前璀璨的灯光、郝副营长书上插图中的灯光和战场上微弱的火光之间的联系,以及它们与课文题目的联系。 2.阅读“阅读链接”的三篇短文,了解它们的内容,能通过文中的细节描写体会蕴含的感情;了解场景描写的内容,体会蕴含的感情,进一步了解点面结合的写法和表达效果。 3.听一听歌曲《春天的故事》,学唱《我的中国心》交流对它们蕴含的爱国情怀的感受。。 | |

| 9*我的战友邱少云 |

1 | 1.体会作者的思想感情,感受邱少云自觉遵守纪律而英勇献身的伟大精神。 2.学习通过对周围人物、环境的描写来表现英雄形象的方法。 |

习作 | 多彩的活动 |

1 | 1.能根据题目提供的提示和图画,选择一次活动写一篇习作,注意把活动过程写清楚,把印象深刻的部分作重点写。 2.运用点面结合的方法写好活动场面,把活动中自己的体会也写下来。 3.写完后读给同学听,根据他们的建议用修改符号修改自己的习作。 |

语文 园地 |

语文园地一 |

1 | 1.结合本单元课文,小结和了解点面结合的方法和表达效果,能在实际中运用。 2.通过具体的例子,认识反复及其表达效果。 3.通过具体的例子,了解写人物说话时不用“说”表达的两种写法,并仿照写一写。 4.继续学习用钢笔写字,做到姿势正确,行款整齐、布局合理。 5.把字写规范、端正、整洁,不写错别字和不规范的汉字。 6.养成自我检视的习惯提高书写水平。 7.通过一定的形式,读记“鞠躬尽瘁,死而后已”等4句关于爱国情怀的名言。 |

|

| 10 |

|

【学生学情分析】

学生五年级曾学习过表现人物特点的细节描写,而“点”在某些具体文章内容中,也可以看做“细节”的描写;学生四年级也曾学习过如何把活动过程写清楚。那么,作为六年级学段,要落实的表达训练重点提升为聚焦“点面结合的场面描写”这个表达策略,既要关注整个场景,又要注意人物的动作、语言、神态等细节描写。以此为训练要点,学生写出来的作品带给读者的体验效果也不一样,不仅要让读者看清活动的过程,更要能让读者看到活动的场面和场面表现出的特点。本单元以革命文化内容为主题,如何将革命传统教育润物细无声地渗透到语文教学之中,这是教师需要思考的首要问题,其次,革命传统题材文章呈现的历史画面定格在革命战争年代,无论是英雄人物、革命时间,还是时代环境、革命精神,对当下的小学生来说都是陌生的、遥远的。如何让文章内容真正触及学生心灵,让他们产生近乎感同身受的情感,这也是一个问题。