- 新教材2023年高中地理第3章环境安全与国家安全第3节生态保护与国家安全课时作业新人教版选择性必修3 试卷 0 次下载

- 新教材2023年高中地理第3章环境安全与国家安全第4节全球气候变化与国家安全课时作业新人教版选择性必修3 试卷 0 次下载

- 新教材2023年高中地理第4章保障国家安全的资源环境战略与行动第1节走向生态文明课时作业新人教版选择性必修3 试卷 0 次下载

- 新教材2023年高中地理第4章保障国家安全的资源环境战略与行动第2节国家战略与政策课时作业新人教版选择性必修3 试卷 0 次下载

- 新教材2023年高中地理第4章保障国家安全的资源环境战略与行动第3节国际合作课时作业新人教版选择性必修3 试卷 0 次下载

新教材2023年高中地理质量达标检测3第3章环境安全与国家安全新人教版选择性必修3

展开第三章质量达标检测

一、单项选择题(共15小题,每小题3分,共45分)

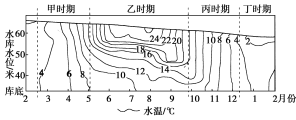

深水型水库易产生水温分层现象,导致上下层水体交换受阻。同时,有机质在水库深水区的沉积和降解会消耗大量溶解氧,从而在水库深层形成缺氧环境,引起库底沉积物中锰的释放,导致深水区水体锰浓度升高,危害城市供水安全。下图表示2017年2月至2018年2月某水库坝前水温剖面变化状况。据此完成1~2题。

1.水库供水水质较差的时期为( B )

A.甲时期 B.乙时期

C.丙时期 D.丁时期

2.为减轻水库中锰浓度升高,保障城市供水安全,可采取的措施是( A )

A.分层取水 B.机械扰动

C.人工增氧 D.减少供水

[解析] 第1题,据材料可知,水温分层现象导致上下层水体交换受阻,从而导致深水区水体锰浓度升高,水库水质变差。图中乙时期上下层水体温差大,上热下冷,水温分层现象最明显,故选B。第2题,分析材料可知,锰浓度升高主要发生在深水区,对浅水区影响不大,因此为保障城市供水安全,可分层取水,故选A。

很多环境问题已由局部地区向全球蔓延,进而成为影响全球性的环境安全问题。据此完成3~4题。

3.下列属于全球性环境安全问题的是( A )

①酸雨 ②土壤盐碱化

③臭氧层的破坏 ④噪声污染

A.①③ B.②④

C.①④ D.②③

4.可能造成全球性环境安全问题的人类活动有( A )

①化学物质的使用

②石油、煤炭的使用

③臭氧层空洞

④滥用资源

⑤工业污染和有害物质转移

⑥野生生物减少

⑦人口剧增

A.①②④⑤⑦ B.①②③④⑤⑥⑦

C.①②③④⑤ D.③④⑤⑥⑦

[解析] 第3题,酸雨和臭氧层的破坏是全球性环境安全问题;土壤盐碱化和噪声污染主要发生在特定区域。属于全球性环境安全问题的是①③,A正确。故选A。第4题,化学物质的使用,会蔓延到世界多地,造成全球性环境安全问题,①正确;石油、煤炭的使用,会影响全球性大气环境质量,②正确;臭氧层空洞是人类活动的影响结果,不属于原因,③错误;滥用资源,会导致地球资源枯竭和环境污染,④正确;工业污染和有害物质转移,会影响地球生态环境,⑤正确;野生生物减少,是人类活动对环境破坏的结果,不属于原因,⑥错误;人口剧增,会加剧地球资源的消耗及地球环境的破坏,⑦正确。A正确。故选A。

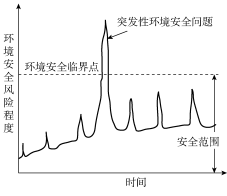

(2022·全国高二课时练习)不同环境安全问题发展演变过程不同。下图示意突发性环境问题演化。据此完成5~6题。

5.不具备突发性特征的环境安全问题是( A )

A.土壤污染导致的粮食中重金属超标

B.核泄漏

C.超高浓度的污染物排放

D.危险化学品泄漏

6.反复性出现的突发性环境安全问题( C )

A.扩大了环境安全范围

B.提高环境安全临界点

C.更容易突破环境安全范围

D.缩短了消除环境安全问题时间

[解析] 第5题,土壤中重金属来自工业生产、地质变动或重大工程建设,再通过农作物吸收、积累,才会导致粮食中重金属超过食用安全标准,是不断累积、逐步加剧的过程,不具备突发性,故A项符合题意。故选A。第6题,据图可知,环境安全临界点以下为安全范围,一次次重复出现的突发性环境安全事件,将更容易突破环境安全临界点、延长消除环境安全问题的时间,故C项正确。故选C。

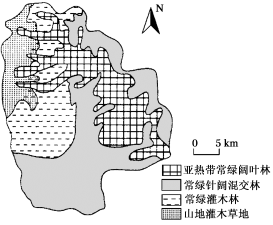

下图为我国某山区自然保护区植被类型分布图。读图完成7~9题。

7.图示自然保护区的地势总体特征为( B )

A.由南向北倾斜 B.由西北向东南倾斜

C.由东向西倾斜 D.由东北向西南倾斜

8.该自然保护区的山地可能位于( A )

A.南岭 B.太行山

C.天山 D.大兴安岭

9.该自然保护区易发的自然灾害是( D )

A.沙尘暴 B.洪涝

C.雪崩 D.泥石流

[解析] 第7题,根据自然保护区的植被分布来看,随着海拔高度的变化,水热条件发生变化,植被出现相应变化,从常绿阔叶林到针阔混交林,灌木林及山地灌木草地的变化,可以判断图示区域西北部海拔较高,东南部较低,所以地势总体从西北向东南倾斜,故选B。第8题,读图可知,该山地的基带为亚热带常绿阔叶林带,应位于我国南方地区,南岭符合题意。第9题,该自然保护区位于南方山区,受夏季降水集中的影响,如果地表植被遭到破坏,极易引发的自然灾害有滑坡、泥石流等。

废油排入海洋形成油膜浮在海面,抑制海水的蒸发,使海上空气变得干燥。同时又减少了海面潜热的转移,导致海水温度日变化、年变化加大,使海洋调节气温的作用减弱,产生“海洋沙漠化效应”。据此完成10~11题。

10.产生“海洋沙漠化效应”污染物的主要来源是( C )

A.人类生活污染

B.陆上工业生产排污

C.近海石油的开采、加工和运输

D.港口建设

11.关于“海洋沙漠化效应”产生的危害,叙述不正确的是( D )

A.海洋生物因为氧气不足而大量死亡

B.使沿岸地区气候更加炎热干燥,干旱面积将会扩大

C.加剧海洋污染的程度

D.使水温降低

[解析] 第10题,海洋污染物来源众多,但由材料可知,“海洋沙漠化效应”的形成主要与废油入海有关,所以其来源主要是石油的开采、加工和运输。第11题,海洋沙漠化使海洋被油膜覆盖,抑制了海水蒸发,减少了海面潜热释放,使其水温升高。即D项叙述错误,故选D。

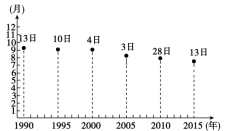

地球生态超载日是指地球当天进入了本年度生态赤字状态,已用完了地球本年度可再生的自然资源总量。下图为1990—2015年地球生态超载日统计图。据此完成12~13题。

12.图示地球生态超载日的变化趋势表明( B )

A.气候变暖,资源更新周期变短

B.人口增加,资源消耗速度加快

C.科技发展,资源利用种类增多

D.经济下滑,资源供给数量不足

13.根据地球生态超载日的变化趋势,人类应采取的措施是( C )

A.加大资源开采力度 B.调整人口合理容量

C.提高资源利用率 D.增加地球资源产出

[解析] 第12题,据图可知,生态超载日逐年提前,原因主要是随着人口的增加,资源消耗的速度加快,B项正确;资源更新周期变短,会使地球的环境承载力提高,该日期应推迟,排除A项;科技发展,资源利用种类增多,也会使地球的环境承载力提高,该日期应推迟,排除C项;经济下滑,使资源的需求减少,地球承载的压力减小,该日期应推迟,排除D项。第13题,加大资源开采力度会加大资源的消耗,使生态超载日更加提前,A项错误;人口合理容量主要由资源、科技发展水平以及人口的生活和文化消费水平等决定,不能主观调整,B项错误;为遏制生态超载日提前,人类应合理开发资源,提高资源的利用率,C项正确;地球能产出的资源是相对固定的,不会增加,D项错误。

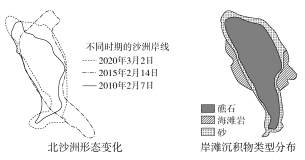

(2022·全国模拟预测)珊瑚礁沙洲是珊瑚岛的前一地貌类型,我国南海西沙群岛北沙洲属珊瑚礁沙洲。该沙洲形态多变,岸滩沉积物类型主要是海滩岩和砂,岸滩沉积物类型和岛上有无植被覆盖对沙洲稳定性起到至关重要的作用。下左图示意北沙洲形态变化,右图示意岸滩沉积物类型分布。据此完成14~15题。

14.北沙洲形态多变的主要原因是( B )

A.海滩岩礁 B.风浪影响

C.面积较小 D.远离大陆

15.利于沙洲稳定发育成珊瑚岛的有效措施是( D )

A.做好监测 B.加强管理

C.建设海堤 D.植树造林

[解析] 第14题,北沙洲以砂质海岸为主,海滩岩岸少,A项错误;该沙洲位于我国南海海域,受季风影响,风大浪高,引起风浪对沙洲的侵蚀和淤积,影响沙洲形态变化,B项正确;沙洲形态变化与侵蚀淤积的动力有关,与面积大小、距大陆远近无关,C、D项错误。第15题,做好监测可以关注沙洲变化,但不能使沙洲稳定,A错误;此处人迹罕至,人类的破坏作用小,加强管理不是有效措施,B错误;建设海堤成本巨大,还会破坏沙洲生态,C错误;北沙洲受风浪影响形态多变,岸滩沉积物类型和岛上有无植被覆盖对沙洲稳定性起到至关重要的作用,所以应采取的有效措施是植树造林,D正确。

二、综合题(4个小题,共55分)

16.(2022·山东济宁高二期末)阅读图文资料,完成下列要求。(10分)

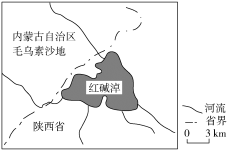

红碱淖(下图)位于毛乌素沙地和鄂尔多斯高原交汇处,是我国最大的遗鸥繁殖栖息地。红碱淖原为低洼沼泽地,1929年面积不足2平方千米,1958年周边地区疏通排水渠,20世纪60年代连年水灾,面积增至70平方千米,成为当时我国最大的沙漠淡水湖。从20世纪90年代以来,湖泊水位不断下降,生态环境不断恶化,2018年2月,红碱淖被国务院批准为国家级自然保护区。

(1)说明红碱淖从沼泽地变为淡水湖的原因。(3分)

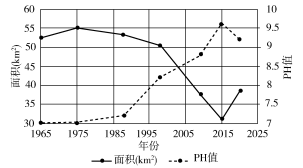

(2)下表示意红碱淖面积变化与湖水PH值变化相关数据。结合下表绘制红碱淖面积变化及PH值变化统计图。(3分)

年份 | 1965 | 1975 | 1988 | 1998 | 2009 | 2015 | 2020 |

面积 (km2) | 52.4 | 55.05 | 53.4 | 50.5 | 37.5 | 31.2 | 38.4 |

PH值 | 7.0 | 7.0 | 7.2 | 8.2 | 8.8 | 9.6 | 9.2 |

(3)说明红碱淖自然保护区建立的意义。(4分)

[答案] (1)地势低洼,疏通排水渠,汇入淡水增加;历次水灾有大量泛滥的河水汇入;湖泊形成时间短,盐分积累有限。

(2)如下图:

(3)遏制区域生态环境恶化,维持自然环境稳定(保持其生态服务功能);为遗鸥等珍稀物种提供生存环境,保护生物多样性;为科学研究、环境监测提供天然实验室;提高公众环境保护意识。(4分)

[解析] 该题以毛乌素沙地和鄂尔多斯高原交汇处的红碱淖沼泽湿地为材料设置地理试题,涉及湖泊湿地盐度、面积变化及PH值变化和自然保护区建立的意义等地理问题,考查湿地成因、水循环环节、人类对水循环环节的影响和自然保护区建立的意义等,突出了综合思维、人地协调观和地理实践力等核心素养。第(1)题,沼泽地变为淡水湖的原因主要从湖泊中的盐分含量以及水位深浅入手。沼泽地与淡水湖的最大区别在于,沼泽地属于地表过湿或有薄层积水,沼泽地的水位比淡水湖的水位浅。从材料可以看出红碱淖原为低洼沼泽地,1929年面积不足2平方千米,这表明红碱淖地势低洼;1958年周边地区疏通排水渠,汇入淡水增加;60年代连年水灾,面积增至70平方公里,历次水灾有大量泛滥的河水汇入,导致水位升高,同时形成的时间为建国后,时间短,盐分含量较少,所以为淡水湖。第(2)题,结合图示可知红碱淖的面积为52.4 km2、55.05 km2、53.4 km2、50.5 km2,结合年份在图示中依次描点,将点用光滑的曲线连接起来即可。PH值变化统计图也是如此,但需注意的是面积对应左侧纵坐标,PH值需要对应右侧纵坐标描点连线。

第(3)题,红碱淖湖泊水位下降,生态环境不断恶化,会使水质恶化;鱼类及以鱼为食物的鸟类减少,原有旅游项目难以开展,旅游人数减少,收入下降。因此国家批准建立国家级自然保护区,可以首先遏制区域生态环境恶化,恢复该地区的自然生态环境的稳定性,保持湿地的生态服务功能;湿地生态功能进一步得到有效恢复,比如为遗鸥等珍稀物种提供生存环境,保护生物多样性;也可以作为科研基地为科学研究、环境监测提供天然实验室;也可以作为湿地自然保护区提供社会效益,提高公众环境保护意识等。

17.阅读图文材料,完成下列要求。(14分)

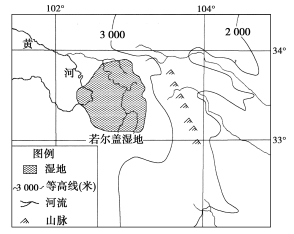

材料一 若尔盖湿地位于青藏高原东部边缘,是我国宝贵的湿地资源,享有“高原之肾”的美誉,它在涵养水源、保护生物多样性、净化水质等方面有着重要的作用,它为黄河提供了充足的水源,也是长江、黄河上游重要的生态屏障。若尔盖湿地面积曾达3 000平方千米,但是受气候变化、农牧业发展等因素的影响,湿地已经严重退化,湿地生态系统功能明显下降。

材料二 下图为若尔盖湿地分布示意图。

(1)分析该湿地形成的主要原因。(6分)

(2)分析该湿地严重退化的原因。(6分)

(3)请为缓解该湿地退化提出合理的治理措施。(4分)

[答案] (1)位于青藏高原东部,降水较多;海拔较高,气温低,蒸发弱;冰蚀洼地星罗棋布,排水不畅;黄河凌汛导致河水泛滥;有冻土,影响地表水下渗。

(2)气候变化,气温升高,蒸发加剧;降水减少,水位下降;过度放牧,牲畜用水增多;发展种植业,挖沟排水灌溉;开垦湿地作为耕地。

(3)严禁过度放牧,规划当地牧业发展;建立自然保护区;退耕还湿等。(答对两点即可)

[解析] 第(1)题,湿地主要是蒸发量小于降水量,地势较低平,排水不畅形成的。成因一般从气候、地形地势、洪涝灾害、冻土等角度思考。第(2)题,结合材料,可从气候变化、农牧业发展等角度分析。第(3)题,主要应从改变人类不合理的活动方面提出措施。

18.(2022·福建省连城县第一中学高二阶段练习)阅读图文材料,完成下列要求。(14分)

普洱市位于云南省西南部,境内群山起伏,海拔高度在376~3 306米之间,人口密度较低,目前是我国唯一的国家绿色经济试验示范区。下图为普洱市地图。

以普洱市为核心的中国西南内陆地带,被称为“北回归线上的绿洲”。

普洱市是中国唯一拥有两个国家级自然保护区(哀牢山国家自然保护区和无量山国家自然保护区)的城市,市内拥有目前中国现存最大面积的原始森林。普洱市是世界物种最丰富的地区之一。

(1)分析我国西南内陆地带被称为“北回归线上的绿洲”的主要原因。(4分)

(2)说明普洱市物种丰富的主要原因。(6分)

(3)简述设立国家绿色经济试验区的意义。(4分)

[答案] (1)西南季风从印度洋携带大量暖湿水汽,遇地形阻挡形成丰沛降水,水热条件好,利于植被生长。

(2)地处热带、亚热带地区,气候湿热;河流众多;多高大山地,地势起伏大,自然带垂直分异明显;人口密度较低,人类活动干扰较少;国家政策保护。

(3)有利于维护国家生态安全,促进生态文明,实现区域可持续发展。

[解析] 该大题结合图文材料,设置三个小题,涉及气候及其影响因素、影响植被的因素、产业对区域的影响等相关知识,考查学生对所学知识的掌握程度。第(1)题,阅读图文材料,结合所学知识,我国西南地区主要受到来自印度洋的暖湿气流的影响,且西南地区地势起伏较大,受地形抬升作用,降水丰富,纬度较低,热量条件较好,有利于植物的生长。第(2)题,阅读材料,结合所学知识,普洱市物种丰富,主要是纬度较低,地处热带和亚热带过渡地带,属于热带季风气候区和亚热带季风气候区,气候湿热;降水多,河流众多;山高谷深,地势起伏较大,自然带垂直分异明显;海拔高度在376~3 306米之间,高差大,人口稀少,人类活动干扰少;国家政策扶持较大。第(3)题,根据题意,结合所学知识,绿色经济试验示范区有利于经济与生态的协调发展,维护我国国家的生态安全,促进该区域的生态文明建设,实现可持续发展战略。

19.阅读图文材料,完成下列要求。(17分)

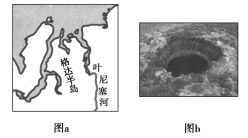

格达半岛位于俄罗斯西伯利亚西北部,这里地表冻土广布,广阔的苔原上栖息繁衍着成群的驯鹿,俄罗斯在这里设立了自然保护区。图a为格达半岛位置示意图。随着气候的变化,近年来该地区地表陆续冒出了数千个“地下气囊”。这些“地下气囊”在地表鼓起,好像一个个小山丘。有些“地下气囊”爆炸后释放出甲烷和二氧化碳等气体,从而形成了巨大的甲烷坑洞(见图b)。甲烷是有机质在隔氧环境下分解而成,是一种比二氧化碳更加活跃的温室气体,虽然在大气中数量较少,但其对红外线长波辐射的吸收能力是二氧化碳的20余倍。

(1)简述格达半岛“地下气囊”的形成原因。(4分)

(2)气候专家认为冻土活化将会加速全球变暖进程,请解释原因。(4分)

(3)说明格达半岛大量出现的甲烷坑洞对驯鹿生存的影响。(4分)

(4)有人提议建设天然气工厂收集土层中的甲烷,请提出反驳意见。(5分)

[答案] (1)格达半岛气温较低,土壤有机质积累较多;地表多冻土,隔绝氧气,土壤有机质在缺氧条件下分解形成甲烷,并在冻土封闭环境下进行积累;气候变暖,永久冻土解冻,产生的甲烷气体膨胀,地表膨胀隆起。

(2)全球变暖导致冻土消融,大量甲烷从土层进入大气层;甲烷对地面辐射的吸收能力强,增强温室效应,使得冻土消融加快,更多甲烷进入大气,加速全球变暖进程。

(3)大量甲烷坑洞出现导致驯鹿栖息地面积减小;大量坑洞对驯鹿的迁徙觅食造成安全隐患;破坏苔原地表植被,减少驯鹿食物来源。

(4)工厂建设破坏驯鹿栖息地,侵占驯鹿自然保护区;苔原带生态脆弱,工厂建设易导致生态失衡;当地人口稀少,基础设施不完善,建设成本高;甲烷气体分散,采集成本高。

[解析] 第(1)题,本题考查格达半岛“地下气囊”的形成原因,分析格达半岛“地下气囊”的形成原因主要从“气的产生”和“囊的出现”进行分析:当地纬度高,气温低,地表多冻土,隔绝氧气,土壤有机质在缺氧条件下分解形成甲烷,并在冻土封闭环境下进行积累;随着气候变暖,永久冻土解冻,甲烷气体膨胀,使地表膨胀隆起。第(2)题,本题考查冻土活化加速全球变暖进程的原因。因为冻土融化,大量甲烷从土层进入大气层;甲烷对地面辐射的吸收能力强,增强温室效应,使得冻土消融加快,更多甲烷进入大气,从而加速全球变暖进程。第(3)题,本题考查格达半岛大量出现的甲烷坑洞对驯鹿生存的影响。大量甲烷坑洞出现导致驯鹿栖息地面积减小;破坏苔原地表植被,减少驯鹿食物来源;大量坑洞对驯鹿的迁徙觅食造成安全隐患。第(4)题,本题考查反对建设天然气工厂的原因,反对建设天然气工厂的原因主要从当地建设工厂的不利区位条件和产生的环境问题等方面分析。当地人口稀少,基础设施不完善,建设成本高;甲烷气体分散,采集成本高;当地市场狭小;工厂建设破坏驯鹿栖息地,侵占驯鹿自然保护区;苔原带生态脆弱,工厂建设易导致生态失衡等。