- 第13课从明朝建立到清军入关同步练习--2023-2024学年高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册 试卷 0 次下载

- 第14课清朝前中期的鼎盛与危机 同步练习--2023-2024学年高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册 试卷 0 次下载

- 第16课 两次鸦片战争 同步练习--2023-2024学年高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册 试卷 0 次下载

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧 同步练习--2023-2024学年高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册 试卷 0 次下载

- 第18课 挽救民族危亡的斗争 同步练习--2023-2024学年高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册 试卷 0 次下载

人教统编版(必修)中外历史纲要(上)第15课 明至清中叶的经济与文化精练

展开第15课明至清中叶的经济与文化

同步练习

一、单选题

1.明代嘉靖年间,太湖地区的“桑基鱼塘”逐渐成熟起来。乡尺在搪基上种桑,用桑叶喂蚕、蚕沙养鱼、鱼粪肥塘、塘泥壅桑。这种农业生产模式的发展( )

A.丰富了人们的食物种类 B.活跃了江南的商品经济

C.改变了当地的食物结构 D.促进了农业生产规模化

2.顾炎武对寻章摘句的“俗儒之学”十分鄙弃,他不屑于做玩弄辞章的“文人”,对天文、地理、九经、诸史、河漕、兵工、山岳、风俗、吏治、财赋、典礼、制度、文物,莫不加以精究。由此可见,顾炎武( )

A.崇尚个性自由 B.重视学术的社会担当

C.批判孔孟儒学 D.继承心学的治学精神

3.明清时期的一位思想家曾提出“能必副所",也就是说,客观存在的事物引起人的认识活动,而人的认识必须与客观世界相符.这位思想家也主张

A.有是理便有是气,但理是本

B.一念发动处,便即是行了

C.保天下者,匹夫之贱与有贵焉耳矣

D.动而趋行者动,动而赴止者静

4.顾炎武在书信中指出:“窃叹夫百余年来之为学者,往往言心言性,而茫乎不得其解也。命与仁,夫子之所罕言也;性与天道,子贡之所未得闻也”“今之君子……聚宾客门人之学者数十百人,而一皆与之言心言性。”其言论( )

A.抨击了士人空谈义理的学风

B.渗透了儒家民本主义的理念

C.意在赓续孔子儒学主流思想

D.适应了资产阶级的利益诉求

5.文学艺术创作来源于社会生活,代表明清文化突出成就的文学艺术反映了鲜明的时代特征。下列反映清代文学艺术成就和特点的是

A.《三国演义》和秦腔

B.《水浒传》和昆曲

C.《红楼梦》和京剧

D.《西游记》和汉调

6.明代小说《三言二拍》中女性形象占作品人物形象的1/3以上,其中作者着力描写的女性形象也达近百位。这里面的女性形象,或能拥有完整的自我(如闻蜚娥和严芯们),或能痛苦地找回失去的自我(如萃瑶琴和陆慧娘们),或能执着地维护女人与“人”的尊严(如杜十娘和王娇莺们)。这反映了当时

A.文学具备政治批判色彩 B.女性自我意识有所觉醒

C.女性政治地位得到提高 D.男女平等观念趋于流行

7.中国引进美洲作物,大多发生在明清时期,其中既有玉米、甘薯、马铃薯等重要的粮食作物,也有花生、向日葵一类的油料作物;既有番茄、辣椒、菜豆、番石榴、番荔枝等果蔬,又有烟草、陆地棉等经济作物,总数超过了20种。这些外来作物的引进对中国明清时期农业发展的影响( )

①丰富了中国农产品种类 ②改变了中国的经济结构

③有利于充分用地和养地 ④提高农产品商业化程度

A.①②④ B.①③④

C.②③④ D.①②③

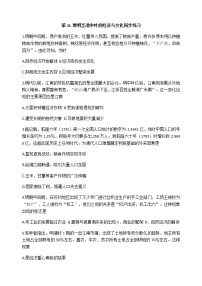

8.下表为清代安徽徽州等府的田赋征收统计表,这反映出当时

府别 | 县别 | 每亩征银 | 每亩征米 | 每亩征豆 |

徽州府 | 休宁县 | 0.090两 | 1.3升 | 0.07升 |

黔县 | 0.093两 | 1.6升 | 0.08升 | |

宁国府 | 南陵县 | 0.073两 | 1.6升 | 0.31升 |

宁国县 | 0.073两 | 1.8升 | 0.32升 | |

池州府 | 贵池县 | 0.126两 | 7.3升 | 0.91升 |

铜陵县 | 0.116两 | 7.9升 | 0.97升 |

——陈锋张建民主编《中国经济史纲要》

A.货币地租和实物地租并存

B.安徽田赋征收的标准相对偏高

C.佃户的田赋负担有所减轻

D.征收的实物在数量上超过银两

9.顾炎武认为:“王(阳明)学末流背离孔门为学宗旨,不习六艺,不考百王之典,不综当代之务,而专心于内,实乃内释外儒之学,已非儒学之正宗。”材料反映了( )

A.顾炎武意识到宋明理学的危机 B.王阳明倡导“经世致用”

C.顾炎武主张摒弃孔孟儒学 D.王阳明深受西方思想影响

10.下列是中国古代出现的商业现象,按照顺序排列正确的是

①私商成为商人的主体 ②城市中坊和市的界限被打破

③实行“工商食官”政策 ④地域性商人群体——商帮的出现

A.①②③④ B.②③①④

C.③①②④ D.①④③②

11.中国古代文学艺术异彩纷呈,绚丽多姿,以其独特的意蕴与风格,成为世界文化宝库中的瑰宝.下列相关表述正确的是

① 楷书变化最为丰富,最能表现书法写意性②“诗画本一律,天工与清新”是传统文人画的特点

③“同光十三绝”是当时京剧艺术各行当的代表人物④ 诗经奠定了中国古代文学现实主义的基础

A.①②③ B.②③④

C.①②④ D.①③④

12.明代,著名面家兼文学家陈维儒私自印书赚钱,聘请廉价劳动力,把丰厚利润留给自己;面家李著原本师从沈周,但是后来根据当时的消费需求及审美模仿起吴伟的画作。这些现象出现的原因可能是

A.广大民众文化水平提高 B.传统价值取向受到冲击

C.资本主义的进一步发展 D.政府商业政策宽松开放

13.宋代“苏湖熟,天下足”的情形,到明代演变成“湖广熟,天下足”。原来苏州及常州等粮食输出区,反而从湖北、湖南购买米粮,成为粮食输入区。这一现象的出现是由于

A.经济重心进一步南移 B.多个区域经济中心的形成

C.长途贩运的日益兴盛 D.江南经济作物的广泛种植

14.明清时期,江南地区出现了一些城市,如棉纺业发达的松江、陶瓷业发达的景德镇、冶铁业发达的佛山、长江的商品转运码头汉口等地。这种新现象对当时思想界产生的影响不包括

A.强调“重义轻利”

B.提出“工商皆本”

C.主张“经世致用”

D.批判君主专制

15.明清时期,晋商成为国内最大的商帮,它在商界活跃了500多年,足迹不仅遍及国内各地,还出现在欧洲、日本、东南亚和阿拉伯国家,完全可与世界著名的威尼斯商人和犹太商人相媲美,它的崛起( )

A.推动了商品生产的区域化 B.受益于明清对外开放政策

C.加强了中外之间经济联系 D.提高了明清商人政治地位

16.中国古代商帮往往都有自己奉拜的乡土神,比如徽商拜朱熹,晋商拜关公,闽商拜妈祖,他们奉拜乡土神的主要目的是( )

A.为了击垮其他商帮,使自己获利

B.为了凝聚内部的团结,获取更多利益

C.为了摆脱官府的限制,发展海外贸易

D.希望保佑他们全家健康幸福

17.据明朝南海县商人聂烟波的族谱记载:其“嗜航海,巨船装运雷阳之粟,冲风冒雨,备偿艰苦……由是基业大进,峥嵘阀阅,大振家产。于是田园倍增,扩租无算,以为子孙悠久之计,不可羡欤”。这一记载可用于佐证明朝

A.重农经济模式影响深远 B.商业资本发展举步维艰

C.民间海外贸易规模巨大 D.农村土地交易规范有序

18.明朝嘉靖年间,徽商汪以振原在南京经商,后赴芜湖“大募工治铁冶,指挥百人,斩斩有序,工罔弗效”。对这一现象理解准确的是

A.徽商敢于开拓新领域

B.商业资本向生产领域转移

C.徽商放弃了“以末致富,以本守之”的观念

D.商业资本投资社会公益事业

二、材料分析题

19.阅读材料,回答问题。

材料一

——南开大学历史系主编《清实录经济资料辑要》

材料二

或者曰:“高、曾之时,隙地未尽辟,闲廛未尽居也。”然亦不过增一倍而止矣,或增三倍五倍而止矣,而户口则增至十倍二十倍,是田与屋之数常处其不足,而户与口之数常处其有余也。……曰:天地有法乎?曰:水旱疾疫,即天地调剂之法也。然民之遭水旱疾疫而不幸者,不过十之一二矣。曰:君、相有法乎?曰:使野无闲田,民无剩力,疆土之新辟者,移种民以居之,赋税之繁重者,酌今昔而减之。禁其浮靡,抑其兼并,遇有水旱疾疫,则开仓廪,悉府库以赈之,如是而已,是亦君、相调剂之法也。然一家之中有子弟十人,其不率教者常有一二,又况天下之广,其游惰不事者何能一一遵上之约束乎?一人之居以供十人已不足,何况供百人乎?一人之食以供十人已不足,何况供百人乎?此吾所以为治平之民虑也。

——选自洪亮吉《意言·治平篇》

(1)指出材料一中清朝人口高速增长的时期,并结合所学知识分析这一时期人口高速增长的原因。

(2)根据材料二,分析人口高速增长带来的问题。并概括材料二中提出的具体应对措施。

(3)综上所述并结合所学知识,谈谈你对人口问题的认识。

20.阅读下列材料:

材料一:《论语》颜渊第十二之七:子贡问政。子曰:足食,足兵,民信之矣。子贡曰:必不得已而去,于斯三者何先?曰:去兵。子贡曰:必不得已而去,于斯二者何先?曰:去食。自古皆有死,民无信不立。

材料二:今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统……臣愚以为诸不在六艺之科……者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。 ——《汉书·董仲舒传》

材料三:言论一:“天理人欲,不容并立”,“天理存则人欲亡,人欲胜则天理灭”,应“遏人欲而存天理。”

言论二:“夫人者,天地之心,天地万物,本吾一体者也。生民之困苦荼毒,孰非疾痛之切于吾身者乎?不知吾身之疾痛,无是非之心者也。是非之心,不虑而知,不学而能,所谓‘良知’也。”

材料四:为天下之大害者,君而已矣。天子之所是未必是,天子之所非未必非,天子亦遂不敢自为是非,而公其是非于学校。 ——黄宗羲《原君》

请回答

⑴材料一中孔子认为治理国家的关键是什么?为此他主张怎样的政治思想。

⑵概括材料二中董仲舒的主要思想。根据所学知识分析西汉武帝时期,儒家思想开始成为封建社会正统思想的主要原因。

⑶材料三中言论一、二各是谁的观点?概括各自的核心思想.。

⑷材料四作者又提出了哪些新的观点?这些观点形成的经济根源是什么?

⑸通过上述材料,你能看出中国儒家思想在发展过程中呈现出怎样的特点?。

参考答案:

1.B2.B3.D4.A5.C6.B7.B8.A9.A10.C11.B12.B13.B14.A15.C16.B17.A18.B

19.(1)时期:1734年—1762年(或雍正和乾隆前期)。

原因:社会相对稳定;经济不断发展;玉米、甘薯等高产作物种植不断推广;政府政策推动;多子多福等传统思想影响。(任答3点即可)

(2)问题:人多地少;水旱疾疫等灾害;人口过多影响社会稳定,引起社会问题。(任答2点即可)措施:充分利用现有土地;组织移民垦荒;减免赋税;倡导节约;抑制兼并;限制人口数量;政府赈济。(任答4点即可,照抄原文不给分)

(3)认识:人口增长要与社会经济发展相适应,增长过快或过慢都会阻碍社会经济发展;政府要制定合理的人口政策,加强对人口问题的调控;人口的年龄结构和性别结构要合理;要提高人口的素质;促进人口国内外流动等。(言之有理即可)

20.(1)关键:取信于民。政治思想:为政以德,

(2)主要思想:大一统;罢黜百家,独尊儒术

原因:它适应了加强君主专制中央集权和大一统的需要

(3)言论一:朱熹,存天理,灭人欲;

言论二:王阳明(守仁),人心是世界万物的本源,致良知

(4)观点:批判封建君主专制;提出限制君权的主张,学校成为决策是非的最高机构

根源:商品经济的发展,资本主义经济的萌芽

(5)儒家思想在不断发展完善以适应社会发展的需求;与时俱进(言之有理即可)

人教统编版(必修)中外历史纲要(上)第14课 明至清中叶的经济与文化同步测试题: 这是一份人教统编版(必修)中外历史纲要(上)第14课 明至清中叶的经济与文化同步测试题,共7页。试卷主要包含了柳宗元《封建论》指出等内容,欢迎下载使用。

高中历史人教统编版(必修)中外历史纲要(上)第15课 明至清中叶的经济与文化练习: 这是一份高中历史人教统编版(必修)中外历史纲要(上)第15课 明至清中叶的经济与文化练习,共10页。试卷主要包含了单选题,材料分析题等内容,欢迎下载使用。

高中历史人教统编版(必修)中外历史纲要(上)第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战第15课 明至清中叶的经济与文化课后练习题: 这是一份高中历史人教统编版(必修)中外历史纲要(上)第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战第15课 明至清中叶的经济与文化课后练习题,共11页。