初中数学湘教版七年级上册1.4.2有理数的减法第3课时教案

展开1.4 有理数的加法和减法

第3课时

教学目标

【知识与能力】

1、 理解有理数减法的意义,掌握有理数减法的运算法则

2、 熟练而准确的进行有理数减法运算.

【过程与方法】

从学生已有的生活经验出发,经历观察、猜想、试验、总结、实践等过程,使学生经历知识形成的过程.通过学生的独立思考、合作交流使学生更深入的理解有理数的减法.为进行有理数的减法运算打下坚实的基础.

培养学生数学思维的转换能力,使学生了解将新知识转化为已学过的知识这样一种常见的数学思想方法.

【情感态度价值观】

在学习的过程中,通过学生的合作交流,使学生丰富自己解决问题的策略.培养学生严谨、细致的学习态度.

教学重难点

【教学重点】

有理数减法法则在运算中的应用.

【教学难点】

理解有理数减法的意义.

课前准备

无

教学过程

同学们,在我们的日常生活中常常会接触到天气的气温,在下表中所列出的是某个城市连续四周的周最高和最低的平均气温:[投影]

| 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 |

最高平均气温 | +6℃ | 0℃ | +4℃ | —2℃ |

最低平均气温 | +2℃ | —5℃ | —2℃ | —5℃ |

周平均温差 | +8 | +5 | +6 | +3 |

想一想:

1、 求每周的周平均温差时,应运用哪一种运算?列出算式

(1)(+6) — (+2)

(2)0 — (—5)

(3)(+4) — (—2)

(4)(—2) — (—5)

[教学处理]

1、 先回答运用什么运算,再让学生自己动手写.

2、 教师巡视,发现列式中出现的问题再集体强调.

可能出现的问题:

① 主要是将运算符号与性质符号连写的可能.

② 减数与被减数颠倒位置.

2、根据常理来讲,你认为计算结果应是什么?可以运用已学过的什么知识进行验证?

(1)(+6) — (+2)=+4

(2)0 — (—5)=+5

(3)(+4) — (—2)=+6

(4)(—2) — (—5)=+3

[教学处理]

1、 分小组进行讨论,可以运用数轴上比较有理数的大小的知识进行验证.

从图上可以清楚地了解差值是多少,对于所有的有理数减法都利用数轴来求差值并不一定都方便。但是,我们可以利用以上4个式子来探究有理数减法究竟应当怎样进行运算.

2.我们在前面已经学习了有理数的加法,下面,我们来做一做这个练习:[投影]

(1)(+3) + ( ) = +7 (+7) —(+3)=

(2)(+9) + ( ) = —6 (—6) —(+9)=

(3)(+1) + ( ) = —4 (—4) —(+1)=

(4)(—3) +( ) = —1 (—1) —(—3)=

(5)0 + ( )= —2 (—2) —0=

想一想:从这个练习中,你能了解做有理数的减法还可以运用什么方法吗?

请同学们说说自己的想法.

[教学处理]

1、 先让学生们做练习,然后还是分小组讨论方法

2、 教师引导学生,在下面巡视的过程中,进行适当的指导

3、 学生汇报研究成果,学生进行评价

实际上,学习有理数的减法运算,可以利用有理数的加法知识来做求差的运算.通过减法和加法的互逆关系推理得出,但这种计算还不够直接.

下面,再做一个练习,

(1)(+7) —( ) = +4 (2) (—1) —( ) = +2

(+7) + ( ) = +4 (—1) + ( ) = +2

(3)(—6) —( ) = —15 (4) (—2) —( ) = —2

(—6) + ( ) = —15 (—2) + ( ) = —2

(5)(—4) —( ) = —5

(—4) +( ) = —5

想一想:通过上面的每组练习,你能得到什么结论?

[教学处理]

先通过让学生填空做练习,观察每组算式的相同与不同之处,总结规律.

通过观察,产生这样一个猜想:“减去一个数,只需加上这个数的相反数.”通过这种方法,我们就可以直接把减去转化为加法来求差,这就是我们要学习的有理数的减法法则.

有理数减法法则:

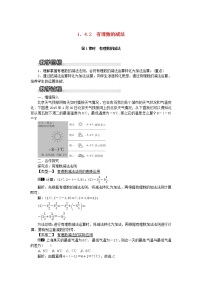

减去一个数,等于加上这个数的相反数。[投影]

强调:1、“一个数”、“这个数”是指的同一个数

2、要注意相反数该怎样表示.

式子表示:

其中,a,b表示任意的有理数

例:计算

(1)(+6)—(+1) (2)(+5)—(—4.8)

(3)(—3.5)—(—5.25) (4)0 — 7

[教学处理]、

1、(1)题带着学生写运用法则的计算过程

(2),(3),(4)让学生自己做,然后口述过程和结果。

强调(4)易错,0减去一个数,得这个数的相反数。

例:求数轴上表示+3与—8的两点距离。

[教学处理]

1、 先解决“两点距离”转化为数学语言是求什么?

求数轴上两点间的距离就是求这两个点所表示的有理数之差的绝对值。

2、 让学生运用所学的知识求解。

解法一:

解:|(+3)—(—8)|=|3+8|=11

注意:数轴上表示有理数a,b的两点之间的距离等于|a—b|

解法二:可先判断+3与—8的大小关系,用大数减小数的差值即为两点距离。

解法三:可直接将+3与—8在数轴上表示出来,即可直观的看出两点间的距离。

思考题:已知a,b在数轴上的位置如图所示,试表示下列各式结果的符号。

(1)a + b_______0 (2)a — b______0

(3)b—a_______0 (4)—a—b______0

课堂小结:

1、 这节课我们学习了有理数的减法法则

2、 利用有理数的减法法则进行计算。

学法小结:有理数的减法可由以下几种方法得到答案

1、 根据日常生活中的经验,可以得出

2、 利用数轴,将减数与被减数分别表示出来,若用右边的数减去左边的数,结果为正,就为两点的距离,若用左边的数减去右边的数结果为负,绝对值就为两点距离。

3、 通过减法与加法的互逆关系,可得出结果。

4、 通过有理数的减法法则,直接得出结果。

初中数学湘教版七年级上册1.4.2有理数的减法第2课时教学设计: 这是一份初中数学湘教版七年级上册1.4.2有理数的减法第2课时教学设计,共2页。教案主要包含了教学重点,教学难点等内容,欢迎下载使用。

数学七年级上册1.4.1有理数的加法优质第1课时教学设计: 这是一份数学七年级上册1.4.1有理数的加法优质第1课时教学设计,共2页。教案主要包含了教学重点,教学难点等内容,欢迎下载使用。

初中1.4.1有理数的加法教案设计: 这是一份初中1.4.1有理数的加法教案设计,共2页。教案主要包含了创设情景,导入新课,合作交流,解读探究,应用迁移,巩固提高,总结反思,作业等内容,欢迎下载使用。