《四书》第七-名著《经典常谈》高效阅读

展开【思维导图】

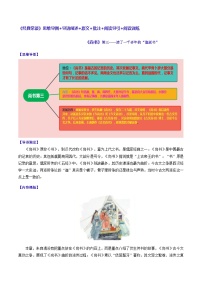

【导语阐述】

四书的顺序为《大学》《中庸》《论语》《孟子》。元仁宗皇庆二年(公元1313年),将朱注《四书》定为科举用书。宋代的“十三经”,将四书内容收录完整。

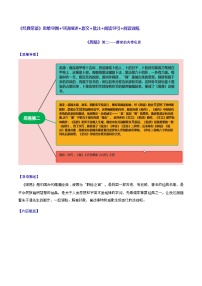

古来有小学大学。小学里教洒扫进退的规矩,和“礼乐射御书数”,所谓“六艺”的。

大学里教穷理、正心、修己、治人的道理。《大学》这部书便是古来大学里教学生的“垂世立教的大典”。朱熹以自身哲学框架注解四书,重在宣扬儒家道统,后来朝廷将其注解审定为官书。

【内容概括】

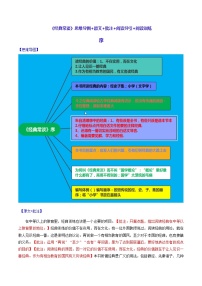

本章围绕着朱熹展开,开篇介绍了四书为哪四部书,然后介绍了古时四书的用途——科举指定用书,接着梳理了四书的排列顺序,同时也解释了四书为啥是这四本书,继而介绍了四书的内容和朱熹所著的注书,最后解释了朱熹注四书的原因。主要内容:四书包括哪些书——四书古时的用途——“四书”如何成为“四书”的(“四书”的由来)——“四书”的两种排序——“四书”的内容

【原文+批注】

“四书五经”到现在还是我们口头上一句熟语。五经是《易》、《书》、《诗》、《礼》、《春秋》;四书按照普通的顺序是《大学》、《中庸》、《论语》、《孟子》,前二者又简称《学》、《庸》,后二者又简称《论》、《孟》;有了简称,可见这些书是用得很熟的。本来呢,从前私熟里,学生入学,是从四书读起的。这是那些时代的小学教科书,而且是统一的标准的小学教科书,因为没有不用的。【批注:四书:《大学》、《中庸》、《论语》、《孟子》。五经:《易》、《书》、《诗》、《礼》、《春秋》】那时先生不讲解,只让学生背诵,不但得背正文,而且得背朱熹小注。只要囫囵吞枣的念,囫囵吞枣的背;不懂不要紧,将来用得着,自然会懂的。怎么说将来用得着?那些时候行科举制度。科举是一种竞争的考试制度,考试的主要科目是八股文,题目都出在“四书”里,而且是朱注的“四书”里。科举分几级,考中的得着种种出身或资格,凭着这种资格可以建功立业,也可以升官发财;作好作歹,都得先弄个资格到手。科举几乎是当时读书人唯一的出路。每个学生都先读“四书”,而且读的是朱注,便是这个缘故。【批注:当时“四书五经”学习的极度物化式,且都是为了科举而科举。科举考试垄断了其它方面的发展】

将朱注“四书”定为科举用书,是从元仁宗皇庆二年(西元1313年)起的。规定这四种书,自然因为这些书本身重要。有人人必读的价值;规定朱注,也因为朱注发明书义比旧注好些,切用些。这四种书原来并不在一起,《学》、《庸》都在《礼记》里,《论》、《孟》是单行的。这些书原来只算是诸子书,朱子原来也只称为“四子”,但《礼记》、《论》、《孟》在汉代都立过博士,已经都升到经里去了。【批注:四书的发展历史,经过多年发展整理行成】后来唐代的“九经”里虽然只有《礼记》,宋代的"十三经"却又将《论》、《孟》收了进去①。《中庸》很早就被人单独注意,汉代已有关中《中庸》的著作,六朝时也有,可惜都不传了②。关于《大学》的著作,却直到司马光的,《大学通义》才开始,这部书也不传了,这些著作并不曾教《学》、《庸》普及,教《学》、《庸》和《论》、《孟》同样普及的是朱子的注,四书也是他编在一起的,四书的名字也因他而有。【批注:历史过久,许多书或亡失或失传,令人惋惜】

但最初用力提倡这几种书的是程颢、程颐兄弟。他们说:“《大学》是孔门的遗书,是初学者入德的门径。只有从这部书里,还可以知道古人做学问的程序。从《论》、《孟》里虽也可看出一些,但不如这部书的分明易晓。【批注:》《大学》是初学者入德的门径。古人做学问的程序。】学者必须从这部书入手,才不会走错了路。”③这里没提到中庸。可是他们是很推尊《中庸》的。他们在另一处说:“'不偏’叫作'中’,'不易’叫做'庸’;'中’是天下的正道,'庸’是天下的定理。《中庸》是孔门传授心法的书,是子思记下来传给孟子的。【批注:《中庸》“不偏’叫作‘中’,‘不易’叫做‘庸’;‘中’是天下的正道,‘庸’是天下的定理。《中庸》是孔门传授心法的书,天下的定理。】书中所述的人生哲理,意味深长;会读书的细加玩赏,自然能心领神悟终身受用不尽。”④这四种书到了朱子手里才打成一片。他接受二程的见解,加以系统的说明,四种书便贯串起来了。【批注:何为会读书,并非囫囵吞枣,而是用心思领会,正所谓“学而不思则罔”】

他说,古来有小学大学。小学里教洒扫进退的规矩,和礼、乐、射、御、书、数,所谓“六艺”的。大学里教穷理,正心,修己、治人的道理。所教的都切于民生日用,都是实学。《大学》这部书便是古来大学里教学生的方法,规模大,节目详;而所谓“格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下”,是循序渐进的。程子说是“初学者入德的门径”,就是为此。这部书里的道理,并不是为一时一事说的,是为天下后世说的。这是“垂世立教的大典”⑤,所以程子举为初学者的第一部书。《论》、《孟》虽然也切实,却是“应机接物的微言”⑥,问的不是一个人,记的也不是一个人。浅深先后,次序既不分明,抑扬可否,用意也不一样,初学者领会较难。所以程子放在第二步。至于《中庸》,是孔门的心法,初学者领会更难,程子所以另论。【批注:小学六艺,大学道理。四书顺序由来。》《大学》渐进,一步一步讲解说来自会为比》《论》、《孟》零碎的哲学式“微言”便于理解。而》《中庸》需多用心思领悟的了】

但朱子的意思,有了《大学》的提纲挈领,便能领会《论》《孟》里精微的分别去处:融贯了《论》、《孟》旨趣,也便能领会《中庸》里的心法。人有人心和道心;人心是私欲,道心是天理。人该修养道心,克制人心,这是心法。朱子的意思,不领会《中庸》里的心法,是不能从大处着眼,读天下的书,论天下的事的。他所以将《中庸》放在第三步,和《大学》、《论》、《孟》合为“四书”,却重在猎取功名;这是不合于他提倡的本心的。至于顺序变为《学》、《庸》、《论》、《孟》,那是书贾因为《学》、《庸》篇页不多,合为一本的缘故,通行既久,居然约定俗成了。【批注:其实按照这个顺序排列是非常正确的,正如一个人一般有了提纲作骨,才能让《论》、《孟》生血肉。最后再有《中庸》形成思想,循序渐进,缺一不可】

《礼记》里的《大学》,本是一篇东西,朱子给分成经一章,传十章,传是解释经的。因为要使传合经,他又颠倒了原文的次序,并补上一段儿。他注《中庸》时,虽没有这样大的改变,可是所分的章节,也与郑玄注的不同。所以这两部书的注,称为《大学章句》、《中庸章句》。《论》、《孟》的注,却是融合各家而成,所以称为《论语集注》、《孟子集注》。《大学》的经一章,朱子想着是曾子追述孔子的话;传十章,他相信是曾子的意思,由弟子们记下的。《中庸》的著者,朱子和程子一样,都接受《史记》的记载,认为是子思⑦。但关于书名的解释,他修正了一些。他说,“中”除“不偏”外,还有“无过无不及的意思”;“庸”解作“不易”,不如解作“平常”的好⑧。照近人的研究,《大学》的思想和文字,很有和荀子相同的地方,大概是荀子学派的著作。《中庸》,首尾和中段思想不一贯,从前就有人疑心。照近来的看法,这部书的中段也许是子思原著的一部分,发扬孔子的学说,如“时中”“忠恕”“知仁勇”“五伦”等。首尾呢,怕是另一关于《中庸》的著作,经后人混膈起来的,这里发扬的是孟子的天人相通的哲理,所谓“至诚”“尽性”,都是的。著者大约是一个孟子学派。【批注:朱子为四书做注的总体概况,《大学》》《中庸》每章做传释经,》《论》、《孟》集注。朱子进一步发扬程子思想】

《论语》是孔子弟子们记的。这部书不但显示一个伟大人格--孔子,并且让读者学习许多做学问的节目:如“君子”、“仁”、“忠恕”,如“时习”、 “阙疑”、“好三”、“隅反”、“择善”、“困学”等,都是可以终身应用的。《孟子》据说是孟子本人和弟子公孙丑,万章等共同编定的。书中说“仁”兼说“义”,分辩“义”“利”甚严,而辩“性善”,教人求“放心”,影响更大。又说到“养浩然之气”,那“至大至刚”、“配义与道”的“浩然之气”⑨,这是修养的最高境界,所谓天人相通的哲理,书中攻击杨朱、墨翟两派,辞锋咄咄逼人。【批注:作者评价《论》终身可用,可见对《论》的高度赞赏】这在儒家叫作攻异端,功劳是很大的。孟子生在战国时代,他不免“好辩”,他自己也觉得的⑩;他的话流露着“英气”,有“圭角”,和孔子的温润是不同的。所以儒家只称“亚圣”,次于孔子一等⑾。《孟子》有东汉的赵岐注。《论语》有孔安国,马融,郑玄诸家注,却都已残佚,只零星的见于魏何晏的《集解》里。汉儒注经,多以训诂名称为重,但《论》、《孟》词意显明,所以只解释文句,推阐义理而止。魏、晋以来,玄谈大盛,孔子已经道家化;解《论语》的也多参入玄谈,参入当时的道家哲学。这些后来却都不流行了。到了朱子,给《论》、《孟》作注,虽说融会各家,其实也用他自己的哲学作架子。他注《学》、《庸》,更显然如此。他的哲学切于世用,所以一般人接受了,将他解释的孔子当作真的孔子。【批注:时代不同,思想改变,思想文化随社会时代风气改变】

他那一套“四书”注实在用尽了平生的力量,改定至再至三;直到临死的时候,他还在改定《大这·诚意》章的注。注以外又作了《四书或问》,发扬注义,并论述对于旧说的或取或舍的理由。他在“四书”上这样下工夫,一面固然为了诱导初学者,一面还有一个用意,便是排斥老、佛,建立道统。他在《中庸章句序》里论到诸圣道统的传承,末尾自谦说,“于道统之传,不敢妄议”,其实他是隐隐在以传道统自欺呢。《中庸》传授心法,正是道统的根本。将它加在《大学》、《论》、《孟》之后而成“四书”,朱子自己虽然说是给初学者打基础,但一大半恐怕还是为了建立道统,不过他自己不好说出罢了。他注“四书”在宋孝宗淳熙年间(西元1174--1189)。他死后朝廷将他的“四书”注审定为官书,从此盛行起来。他果然成了传儒家道统的大师了。【批注:朱子形象:终于学术,至死不休。】

注释:

①九经:《易》、《书》|诗》,三《礼》、《春秋》三传。十三经:《易》,《书》,《诗》三《礼》,《春秋》三传,《论语》,《孝经》,《尔雅》《孟子》。

②《汉书·艺文志》有《中庸说》二篇,《隋书·经籍志》有戴顒《中庸传》二卷,梁武帝《中庸讲疏》一卷。

③原文见《大学章句》卷头。

④⑤原文见《中庸章句》卷头。

⑥朱子《大学或问》卷一。

⑦《孔子世家》。

⑧《中庸或问》卷一。

⑨《公孙丑》。

⑩《腾文公》。

⑾《孟子集注序》说引程子说。

【阅读导引】

一、四书的由来(科举制度)

“四书”按照普便的顺序是《大学》《中庸》《论语》《孟子》……本来呢,从前私塾里,学生入学,是从“四书”读起的。这是那些时代的小学教科书:而且是统一的标准的小学教科书,因为没有不用的。那时先生不讲解,只让学生背诵,不但得背正文,而且得背朱熹的小注。只要囫囵吞枣地念,囫囵吞枣地背:不懂不要紧,将来用得着,自然会懂的。怎么说将来用得着?那些时候行科举制度。(第1段)

科举是一种竞争的考试制度,考试的主要科目是八股文,题目都出在“四书”里,而且是朱注的“四书”里……将朱注“四书”定为科举用书,是从元仁宗皇庆二年(西元一三一三)起的……这四种书原来并不在一起,《学》《庸》都在《礼记》里,《论》《孟》是单行的……教《学》《庸》和《论》《孟》同样普及的是朱子的注,“四书”也是他编在一起的,“四书”的名字也因他而有。(第2段)

二、四书的顺序

他说,古来有小学大学。小学里教洒扫进退的规矩,和礼、乐、射、御、书、数,所谓“六艺”的。大学里教穷理、正心、修己、治人的道理。《大学》这部书便是古来大学里教学生的方法,规模大,节目详;而所谓“格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下”,是循序渐进的。程子说是“初学者入德的门径”……“垂世立教的大典”,所以程子举为初学者的第一部书。(第4段)

《论》《孟》虽然也切实,却是“应机接物的微言”,问的不是一个人,记的也不是一个人。浅深

先后,次序既不分明,抑扬可否,用意也不一样,初学者领会较难。所以程子放在第二步。至于《中庸》,是孔门的心法,初学者领会更难,程子所以另论。

但朱子的意思,有了《大学》的提纲挈领,便能领会《论》《孟》里精微的分别去处;融贯了《论》《孟》的旨趣,也便能领会《中庸》里的心法。……他所以将《中庸》放在第三步,和《大学》《论》《

孟》合为“四书”,作为初学者的基础教本。至于顺序变为《学》《庸》《论》《孟》,那是书贾因为

《学》《庸》篇页不多,合为一本的缘故;通行既久,居然约定俗成了。

程颖、程颐/朱熹:

《大学》《论语》《孟子》《中庸》

后世:《大学》《中庸》《论语》《孟子》

三、四书的内容(传承儒家学说)

“四书”

《礼记》里的《大学》,本是一篇东西,朱子给分成经一章,传十章;传是解释经的。他注《中庸》时,虽没有这样大的改变,可是所分的章节,也与郑玄注的不同。所以这两部书的注,称为《大学章句》《中庸章句》。《论》《孟》的注,却是融合各家而成,所以称为《论语集注》《孟子集注》。

《大学》:曾子【近人:荀子学派】

“《大学》的经一章,朱子想着是曾子追述孔子的话;传十章,他相信是曾子的意思,由弟子们记下的。”

《中庸》:子思【近人:子思和孟子学派混合而成】

“《中庸》的著者,朱子和程子一样,都接受《史记》的记载,认为是子思。但关于书名的解释,他修正了一些。他说,“中”除“不偏”外,还有“无过无不及”的意思;“庸”解作“不易”,不如解作平常”的好。

《论语》:孔子的弟子及其再传弟子

“这部书不但显示一个伟大的人格——孔子,并且让读者学习许多做学问做人的节目。”

《孟子》:孟子及其弟子

“又说到“养浩然之气”,那“至大至刚”“配义与道”的“浩然之气”,这是修养的最高境界,所谓天人相通的哲理。孟子生在战国时代,他不免“好辩”,他自己也觉得的;他的话流露着“英气”,“有圭角”,和孔子的温润是不同的。”

将它加在《大学》《论》《孟》之后而成“四书”,朱子自己虽然说是给初学者打基础,但一大半恐怕还是为了踪金道能,不过他自己不好说出罢了。他注“四书”在宋孝宗淳熙年间(西元一一七四至一一八

九)。他死后朝廷将他的“四书”注审定为官书,从此盛行起来。他果然成了传儒家道统的大师了。

【阅读训练】

原文填空

1四书:( )( )( )( )

2.唐“九经”:《易》、《书》、《诗》、____、___________。

3.宋“十三经”: 《易》、《书》、《诗》、三礼、《春秋》三传、_______、《孝经》、《尔雅》、_______。

4.《史记》载《中庸》作者为____。

5.他在“四书”上这样下工夫,一面固然为了诱导初学者,一面还有一个用意,便是排斥老、佛,建立____。

6.五经:( )( )( )( )( )

语段阅读

一.阅读下面《经典常谈》选段,请根据要求完成问题。

《四书》按照普通的顺序是《大学》《中庸》《论语》《孟子》……本来呢,从前私整里,学生入学,是从《四书》读起的。这是那些时代的小学教科书,而且是统一的标准的小学教科书,因为没有不用的。那时先生不讲解,只让学生背诵,不但得背正文,而且得背朱熹的小注。只要囫囵吞枣地念,图囵吞枣地背;不懂不要紧,将来用得着,自然会懂的。

(1)上文中为什么说“将来用得着”?

答:

(2)朱熹规定的《四书》顺序《大学》《论语》《孟子》《中庸》,为什么变成了“普通的顺序”《大学》《中庸》《论语》《孟子》?

答:

二.阅读下面《经典常谈》选段,请根据要求完成问题。

“四书”按照普通的顺序是《大学》《中庸》《论语》 《孟子》,简称《学》《庸》《论》《孟》。这四种书原来并不在一起,《学》《庸》都在《礼记》里,《论》《孟》单行。

最初用力提倡“四书”的是程颢、程颐兄弟。他们说:“《大学》孔门的遗书,只有从这部书里,还可以知道古人做学问的程序。从《论》《孟》 里虽也可看出一-些,但不如这部书的分明易晓。学者必须从这部书入手,才坏会走错了路。"这里没提到《中庸》。可是他们是很推尊《中庸》的。他们在另-处说:“《中庸》是孔i ]传授心法的书,是子思记下来传给子的。书中所述的人生哲理,意味深长;会读书的细加玩赏,自然能心领神悟终身受用不尽。"朱子接受二程的见解,加以系统的说明,四种书便贯串起来了。

朱子说,有了《大学》的提纲挈领,便能领会《论》《孟》 里精微的分别;融贯了《论》《孟》 旨趣,也便能领会《中庸》里的心法。不领会《中庸》里的心法,是不能从大处着眼,读天下的书,论天下的事的。所以,朱耔将《中庸》放在第三步,和《大学》《论》 《孟》 合为“四书”,作为初学者的基础教本。不过,朱子教人读“四书”为的成人,后来人却重在猎取功名;这是不符合他提倡的本心的。于顺序变为《学》《庸》《论》《孟》,那是书贾因为《学》《庸》篇页不多,合为- -本的缘故;通行既久,居然约定俗成了。

(节选自朱自清《经典常谈.四书》,有删改 )

1.根据材料,概述“四书”的形成过程。

答:

2.二程和朱子分别是怎样评价《大学》的?

答:

3.请分析本文对读者研读"四书”有哪些指导意义。

答:

三.阅读下面的选段,回答问题。

选段一:最初用力提倡这几种书的是程颢、程颐兄弟。他们说:“《大学》是孔门的遗书,是初学者入德的门径。只有从这部书里,还可以知道古人做学问的程序。从《论》《孟》里虽也可看出一些,但不如这部书的分明易晓。学者必须从这部书入手,才不会走错了路。”这里没有提到《中庸》。可是他们是很推尊《中庸》的。他们在另一处说:“‘不偏’叫作‘中’,‘不易’叫作‘庸’;‘中’是天下的正道,‘庸’是天下的定理。《中庸》是孔门传授心法的书,是子思记下来传给孟子的。书中所述的人生哲理,意味深长;会读书的细加玩赏,自然能心领神悟终身受用不尽。”这四种书到了朱子手里才打成一片。他接受二程的见解,加以系统的说明,四种书便贯串起来了。

(节选自《四书第七》)

选段二:他说,古来有小学大学。小学里教洒扫进退的规矩,和礼、乐、射、御、书、数,所谓“六艺”的。大学里教穷理、正心、修己、治人的道理。所教的都是切于民生日用,都是实学。《大学》这部书便是古来大学里教学生的方法,规模大,节目详;而所谓“格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下”,是循序渐进的。

(节选自《四书第七》)

(1)请用一句话概括选段一的内容。

答:

(2)选段二中的“小学”和《〈说文解字)第一》中说的“小学”含义有什么不同?

答:

(3)作者说“‘格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下’,是循序渐进的”。你是如何理解它们循序渐进的关系的?

答:

四.请你结合下面选自《四书第七》的材料,回答下列问题。

《论语》是孔子弟子们记的。这部书不但显示一个伟大的人格——孔子,并且让读者学习许多做学问做人的节目:如“君子”“仁”“忠恕”,如“时习”“阙疑①”“好古”“隅反”“择善”“困学”等,都是可以终身应用的。《孟子》据说是孟子本人和弟子公孙丑、万章等共同编定的。书中说“仁”兼说“义”,分辨“义”“利”甚严;而辩“性善”,教人求“放心”,影响更大。又说到“养浩然之气”,那“至大至刚”“配义与道”的“浩然之气”,这是修养的最高境界,所谓天人相通的哲理。【注释】①阙疑:对疑惑不解的东西不妄加评论。

小诗发现材料中的内容可以与之前所学诗文相联系,于是她将二者对照以增进理解,请你帮她补充完整。①“时习”: ,不亦说乎?②“义利”: ,于我如浮云。③“择善”:择其善者而从之, 。④“仁”:得道者多助, 。

请你根据上面材料,说一说儒家学说对现在的我们有哪些教育意义。

阅读训练参考答案

原文填空

【参考答案】

1.《大学》 《中庸》 《论语》 《孟子》

2.《三礼》 《春秋三转》

3.《论语》 《孟子》

4. 子思

5.道统

6.《周易》、《尚书》、《诗经》、《礼记》、《春秋》

语段阅读

一.【答案】(1)因为当时实行科举制度,考试的主要科目八股文的题目都出自《四书》,而科举几乎是当时读书人唯一的出路。

(2)因为《大学》《中庸》的篇幅小,书商往往将它们合印在一起。通行时间长了,就被大家接受了。(大意对即可)

二.1.《大学》《中庸》原本都在《礼记》里,《论语》《孟子》单行;二程强调《大学》《中庸》的作用;朱子接受=程的见解,加以系统说明,贯串“四书”;书贾改变“四书"顺序,形成通行本。

2.二程认为,从《大学》可知古人做学问的程序,而且分明易晓,初学者从它入手环会走错路;朱子认为,《大学》 提纲挈领,由此能领会《论语》《孟子》 的精微分别,进而能领会《中庸》的心法。

3.研读“四书”,目的是提升人格修养,而非猎取名利;研读“四书”,要理解其内在逻辑,循序渐进;研读“四书”,要从大处着眼,进而读天下书,论天下事。

三.(1)【答案】儒家经典“四书”的演变过程。

(2)【答案】选段二中的“小学”是学童学习的初始阶段,主要是学习洒扫进退的规矩,和礼、乐、射、御、书、数等“六艺”最基本的常识和本领。而《〈说文解字〉第一》中说的“小学”是指研究文字的形音义。

(3)【答案】格物致知是基础,目的是让人诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下。而诚意、正心、修身是个人的品德修养,个人的品德修养到了一种境界,才能去管理好一个家庭,然后才能治理好一个国家,最后才能安定天下。所以说是一个循序渐进的过程。

四.【答案】(1)①学而时习之 ②不义而富且贵 ③其不善者而改之 ④失道者寡助(2)示例:在学习方面,告诫我们要经常学习,热爱学习,善于学习别人的长处;在交往方面,告诫我们要宽以待人,对人忠诚,讲求义气;在做人方面,告诫我们要有仁爱之心,有理想、有志向,培养自身正气。(任答两个方面即可)

《诗》第十二-名著《经典常谈》高效阅读: 这是一份《诗》第十二-名著《经典常谈》高效阅读,共21页。

《诸子》第十-名著《经典常谈》高效阅读: 这是一份《诸子》第十-名著《经典常谈》高效阅读,共19页。

《诗经》第四-名著《经典常谈》高效阅读: 这是一份《诗经》第四-名著《经典常谈》高效阅读,共13页。