第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源(A卷·知识通关练)-七年级历史上册分层训练AB卷(广东专用)

展开

这是一份第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源(A卷·知识通关练)-七年级历史上册分层训练AB卷(广东专用),文件包含第一单元史前时期中国境内早期人类与文明的起源A卷·知识通关练原卷版docx、第一单元史前时期中国境内早期人类与文明的起源A卷·知识通关练解析版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共21页, 欢迎下载使用。

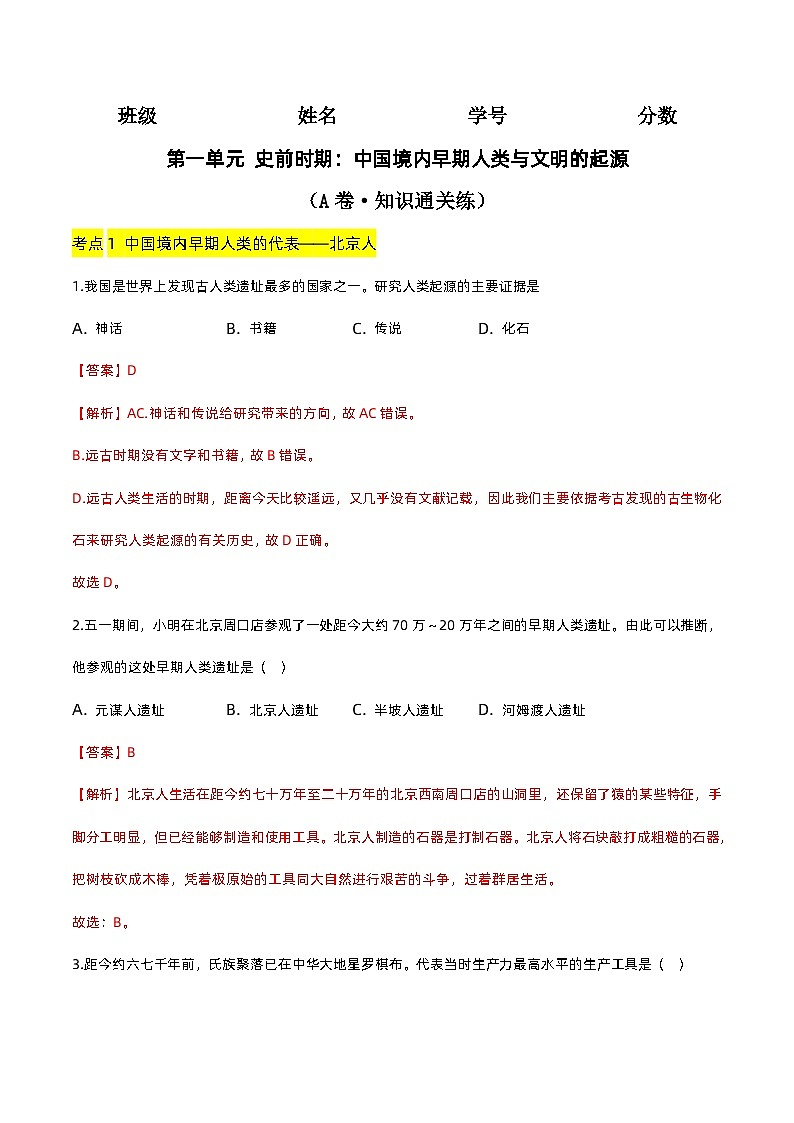

班级 姓名 学号 分数第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源(A卷·知识通关练)考点1 中国境内早期人类的代表——北京人1.我国是世界上发现古人类遗址最多的国家之一。研究人类起源的主要证据是A. 神话 B. 书籍 C. 传说 D. 化石2.五一期间,小明在北京周口店参观了一处距今大约70万~20万年之间的早期人类遗址。由此可以推断,他参观的这处早期人类遗址是( )A. 元谋人遗址 B. 北京人遗址 C. 半坡人遗址 D. 河姆渡人遗址3.距今约六七千年前,氏族聚落已在中华大地星罗棋布。代表当时生产力最高水平的生产工具是( )A. 打制石器 B. 磨制石器

C. 铁农具 D. 铁辕犁4.央视《探索•发现》栏目曾播放过专题片《我们的祖先是怎样生活的》。通过这部专题片我们不可能看到的原始人类生活场景有( )A. 元谋人使用石器劳动 B. 北京人用火御寒照明

C. 北京人使用磨制石器猎取动物 D. 山顶洞人用穿孔骨针缝制衣物 考点2 原始农耕生活1.作为四大文明古国之一的中国,有着悠久的农业文明发展史。中国的农业起源于距今 10000 年左右的新石器时代早期。原始农业的兴起和发展,使人类由“穴居”时代步入“定居”时代。下列哪些现象是原始农业兴起和发展的标志( )

①种植粟和水稻 ②饲养猪狗等家畜③原始聚落的出现 ④火的使用

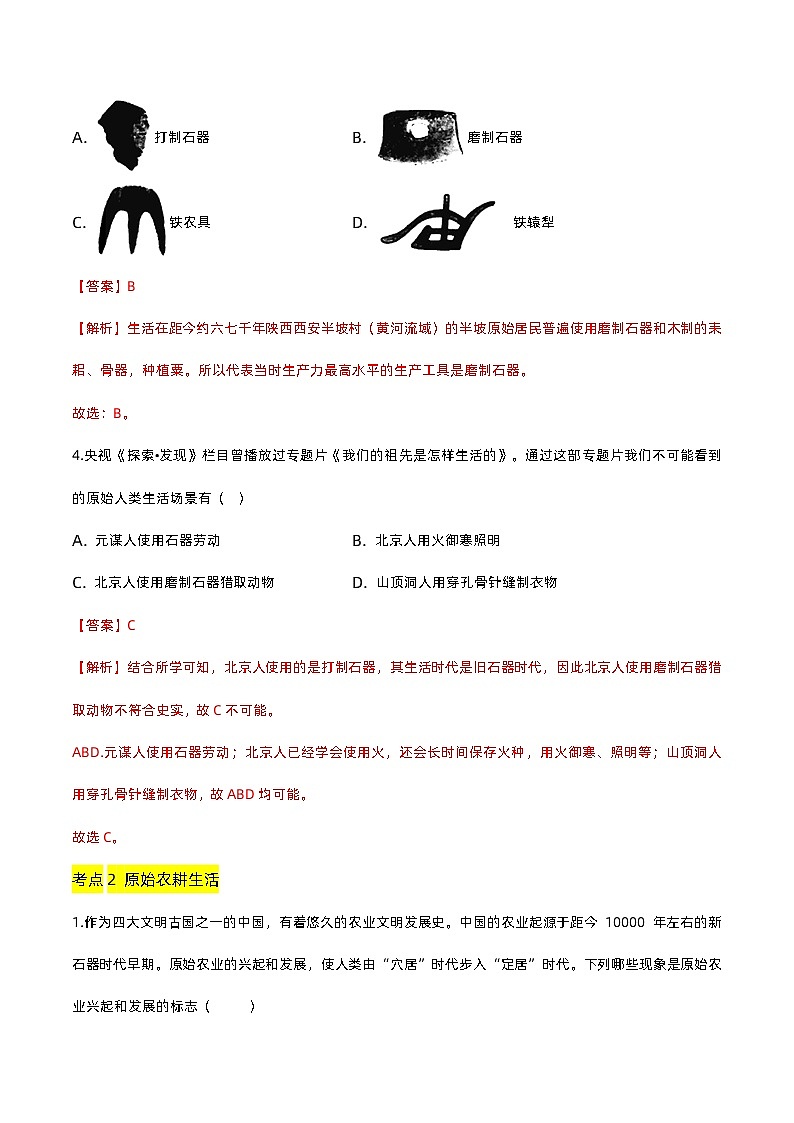

A. ①②③④ B. ①②④ C. ①②③ D. ②③④2.考古发现是研究历史的重要证据,陕西西安半坡遗址出土的以下石器说明半坡原始居民A. 已从事农业生产 B. 以捕鱼狩猎为主 C. 住半地穴式房屋 D. 会人工种植水稻3.博物馆讲解员说:“这里的人们以粟为主食,还能制作彩陶。”与之相符的遗址可能是( )A. 北京人遗址 B. 山顶洞人遗址 C. 河姆渡遗址 D. 半坡遗址4.如图是胡明同学做的复习卡片,在其“ ”处应填写的标题是( )A. 元谋人 B. 北京人 C. 河姆渡人 D. 半坡人。5.中国原始文化星罗棋布,多姿多彩,先后经历了旧石器时代、新石器时代。划分这两个时代的主要依据是( )A. 房屋结构样式 B. 农作物的种类 C. 使用火的水平 D. 石器制作技术6.袁隆平是我国著名的科学家,他培育成功的“籼型杂交水稻”被称为“东方魔稻”。追根溯源,在下列远古人类中,曾种植水稻的是( )A. 元谋人 B. 北京人 C. 半坡原始居民 D. 河姆渡原始居民7.2019年7月9日清华大学首封录取通知书正式发出,随通知书一同寄出的还有清华大学校长邱勇送给新生的一本书——《万古江河》。在这本书中讲到:现在常说的“新石器”与“旧石器”时代,以人类生产食物来维持生计的方式为分界线。从旧石器时代采集食物,到新石器时代生产食物。书中划分新、旧石器时代的分界线是()A. 天然火的运用 B. 打制石器的使用 C. 群居生活出现D. 原始农业的兴起 考点3 远古的传说1.传说4000多年前,炎帝、黄帝结盟打败蚩尤,后来又与九黎族经过长期发展融合,形成了华夏族。后被尊奉为华夏族祖先的是( )A. 炎帝、尧 B. 炎帝、黄帝 C. 黄帝、尧 D. 尧、舜2.《礼记•礼运》:“大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦。故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,鳏、寡、孤、独、废疾者皆有所养,男有分,女有归”其中,“选贤与能”指的是我国古代的什么制度( )A. 分封制 B. 世袭制 C. 禅让制 D. 宗法制3.《史记》的记载是我们研究黄帝的重要资料,司马迁著《史记》时,游历各地,搜集民间关于黄帝的传说,考证文献记载,辨别文献真伪,编成黄帝的事迹列于本纪之首。这表明( )A. 《史记》中关于黄帝的记述具有唯一性 B. 传说一定程度上能够反映历史真实

C. 口头传说不足以印证历史 D. 文献记载没有参考价值4.在我国古代的神话传说中有“神农氏教民播种五谷”、“黄帝教民养蚕缫丝”。这些神话传说反映出中华文明的核心是( )A. 神话传说 B. 海洋文明 C. 农耕文明 D. 游牧文明5.以身作则、公而忘私的精神是中华民族的优良传统之一。中国历史上他曾经为治理黄河水患,三过家门而不入;后来他又建立了中国历史上的第一个王朝。这个“他”是( )A. 仓颉 B. 伶伦 C. 嫘祖 D. 大禹 单元综合题1.下表是在学习史前时期的人类历史前,历史老师为同学们准备的的前置学习单,请跟着学习单上的步骤进行自主探究学习。

(1)能为描述①提供考古依据的是:_______________(填写图号) 能为描述②提供考古依据的是:_________________________(填写图号) 能为描述③提供考古依据的是:_________________________(填写图号) (2)“骨耜”可以见证:_____。“复原的干栏式房屋”可以见证: _____________________。 (3) 由上述探究可知,我们了解史前社会历史的重要依据是?2.万寿岩遗址,位于我区岩前镇岩前村西北的石灰岩孤峰上。1999年秋进行抢救性考古发掘,共出土八百余件石制品、少量的骨角器和20余种动物化石,年代分别为l8万年和1—3万年。它把古人类在福建的生活提前十几万年,并因此荣登2000年中国十大考古新发现榜首。学习了第一单元后,七年级的小历和同学们组成探究性学习小组。他们去遗址参观访问。在那里,他们学到了很多知识,还拍了照片留念。 (1)小历和同学们的探究性学习的活动方式是什么?(2)他们探究的万寿岩古人类与周口店的北京人相比,哪个年代更久远?(3)下列不可能是万寿岩古人类留下的历史遗物是:( )A.动物化石 B.骨角器 C.打制石器 D.青铜器(4)小历他们可以直接到这个遗址参观访问。我们如果要看这些历史遗存,可以通过什么途径来实现?(5)假如你回到古代,加入到万寿岩古人群中,你要参加生产劳动有可能去做什么?(答到一个即可) 3.【中国境内早期人类与文明的起源】 材料一:材料二:观察下面两幅图片,回答问题。材料三:华夏民族,非一族所成。太古以来,诸侯错居,接触交通,各去小异而大同,渐化合以成一族之形,后世所谓诸夏是也。 ﹣﹣梁启超《饮冰室合集》材料四:《史记•十二本纪》记载“尧立七十年得舜,二十年而老,令舜摄行天子之政,荐之于天。”阅读上述材料,回答问题:(1)从材料一看,我国早期人类遗址在分布上有什么特点?看到祖国境内的这些早期人类遗址,你有哪些感想?(2)材料二中的房屋结构是不同的,它们分属于不同的农耕居民,其中图一的房屋结构名称是什么?属于哪个地方农耕居民的房屋结构?从房屋建筑的不同风格中,你受到什么启发?(3)结合材料三和所学知识,“华夏民族”的人文初祖是?华夏民族的形成有什么特点?(4)材料四反映的是哪种产生部落联盟首领的方法?这种选拨方法的依据是什么?