2023九年级语文上册第五单元19怀疑与学问考点精讲课件新人教版

展开

这是一份2023九年级语文上册第五单元19怀疑与学问考点精讲课件新人教版,共40页。

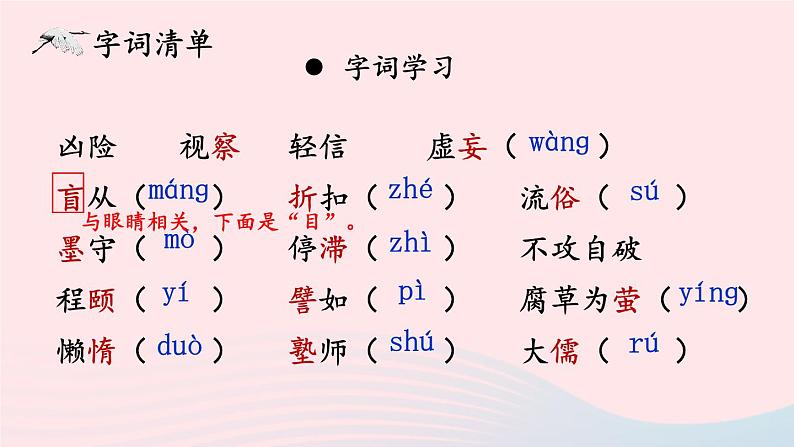

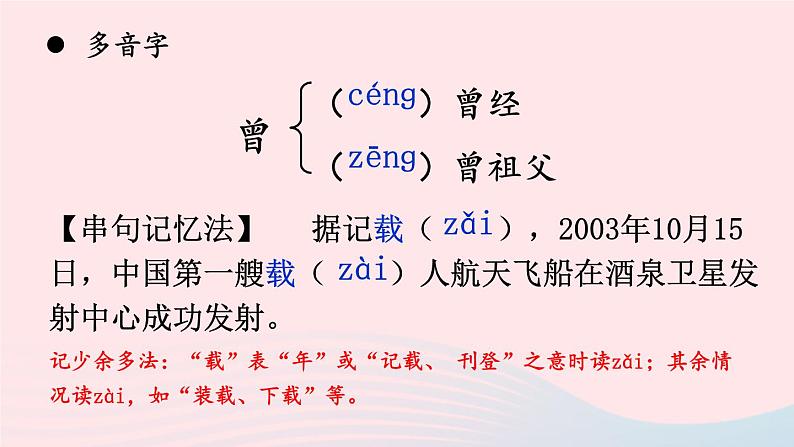

19 怀疑与学问导入新课 从前宋国有一户姓丁的人家,家中没有水井,经常有一个人在外面专管供水的事儿。后来他家里打了一口水井,他便高兴地对别人说:“我家里打井得到了一个人。”有人听到了他的话,就传播说:“丁家打井挖出了一个人。”国都里的人都在谈论这件事,一直传到了宋国国君那里。国君派人去问情况。丁家的人回答说:“是得到了一个人的劳力,并不是从井中挖出来一个人呀。”故事中,为什么会闹出这样的笑话呢? 传播这件事的人,没有弄清事情的真相,不辨真伪,以讹传讹,最终闹出了笑话。积累课文中的经典语句,识记“停滞、譬如、懒惰”等易考词语。学习本文的论证方法,把握议论文严密的论证结构。(重点)结合具体语段体会本文逻辑严密、语言准确的特点。(难点)理解怀疑精神的内涵及重要意义,学会在求学过程中做到不轻信,善思辨。(重点)学习目标 顾颉刚(1893—1980),字铭坚,江苏苏州人,历史学家、民俗学家,“古史辨”学派创始人,现代历史地理学和民俗学的开拓者、奠基人。编著有《古史辨》《汉代学术史略》等。作者简介 1923年,顾颉刚提出“层累地造成的中国古史”学说,掀起了“古史辨”的运动。他的“古史辨”其实就是“疑古说”,这一理论最初是从他以怀疑的眼光研究戏曲的演变而来。他用“怀疑”的方法研究历史,探求历史,一生与“怀疑”相伴,终成一代史学大师。《怀疑与学问》是他对后代人的真情告白。知识链接 故事链接:我国传统绘画题材中,有一种叫《百子图》,据说画的是周文王的一百个儿子。顾颉刚就怀疑,他怎么可能有这么多儿子呢?经查证,他发现在古籍文献当中能够证明真是周文王儿子的不超过十人。最后他发现文王百子之说来自《诗经》中“大姒嗣徽音,则百斯男”。意思是说周文王的夫人继承了周文王母亲的优良美德,这样的女性可以生很多孩子、有很多儿子。所以这只是一句祝福的话,并不是说历史上的周文王真的有这么多的儿子。凶险 视察 轻信 虚妄( )盲从( ) 折扣( ) 流俗( )墨守( ) 停滞( ) 不攻自破程颐( ) 譬如( ) 腐草为萤( )懒惰( ) 塾师( ) 大儒( )字词学习zhémòzhìyípìyínɡduòshúrúwànɡmánɡsú字词清单与眼睛相关,下面是“目”。多音字( )曾经( )曾祖父曾cénɡzēnɡ【串句记忆法】 据记载( ),2003年10月15日,中国第一艘载( )人航天飞船在酒泉卫星发射中心成功发射。zǎizài记少余多法:“载”表“年”或“记载、 刊登”之意时读zǎi;其余情况读zài,如“装载、下载”等。辨( )辨别辩( )辩论辫( )辫子萤( )萤火虫荧( )荧光莹( )晶莹yínɡyínɡ biànbiànbiàn形近字yínɡ 词语集注察看,审察。不攻自破腐草化为萤火虫。腐草为萤不用攻击,自己就溃败了,多形容观点、情节等站不住脚,经不起反驳或责问。辨伪去妄识别虚假的,去掉无事实根据的。墨守出自《礼记·月令》:“温风始至,蟋蟀居壁,鹰乃学习,腐草为萤。”视察含贬义。墨守成规:战国时墨子善于守城,后来用“墨守成规”形容因循守旧,不肯改进。也指上级人员到下级机构检查工作。因循守旧,不知变通。因为受到阻碍,不能顺利地运动或发展。停滞停滞:侧重指长时间的停止,表示因受阻而不能顺利进行。停留:侧重指暂时停止而不继续前进。整体感知 本文的中心论点是什么?在文中画出来或自己概括。治学必须有怀疑精神(或学则须疑)。 读课文,讨论:文中所说的怀疑精神有什么样的内涵?它对做学问有什么重要意义? 这样就不会盲从和迷信,这也是做一切学问的基本条件。“怀疑”“思索”“辨别”课文精讲 阅读全文,用“____”画出文中承上启下的关键语句,梳理文章的论证结构。学习任务单 怀疑不仅是消极方面辩伪去妄的必须步骤,也是积极方面建设新学说、启迪新发明的基本条件。怀疑是建设新学说、启迪新发明的基本条件探寻关于三皇、五帝的记载探寻“②________”的实质腐草为萤孟子“尽信书则不如无书”事实论据道理论据戴震读朱子《大学章句》笛卡尔“我怀疑,所以我存在”③____论据道理论据事实文章是怎样提出中心论点的?“学者先要会疑。”——程颐“在可疑而不疑者,不曾学;学则须疑。”——张载 开头引用两位理学家的名言,不仅点明了中心论点,也是道理论证,很有说服力。道理论证分析第3—5段的论证思路。第3段讲的是“学问的基础是事实和证据”。第4段进一步讲,如何对待这个学问的基础,并阐释“怀疑精神”的内涵。第5段讲的是,我们不论对于哪一本书,哪一种学问,都要经过自己的怀疑、思索、辨别这三步。请简要分析第6段的论证思路。首先提出本段的论点——怀疑是积极方面建设新学说、启迪新发明的基本条件。接着,运用正反对比论证的方法,先从反面说理,再从正面说理,指出只有常常怀疑、常常发问,一切学问才会发展起来。然后,列举戴震的事例和笛卡儿的名言证明发问求解的重要性。最后从正反两方面归纳总结,照应本段论点。 作者在阐述观点时,运用了多种论证方法,请结合具体语句进行分析。(1)道理论证。 用经典著作中的精辟见解、古今中外名人名言及被人们公认的科学原理、公式等来证明观点,使论证更有说服力。 ①开头引用程颐、张载两位大学问家的名言,即“学者先要会疑”“在可疑而不疑者,不曾学;学则须疑”。 ②第5段引用孟子的名言“尽信书则不如无书”。 ③第6段引用法国哲学家笛卡儿的名言“我怀疑,所以我存在”。(2)举例论证。 ①第4段列举了古代“三皇、五帝”和“腐草为萤”的例子。 ②第6段举了清代大学问家戴震幼年时善疑多问的事例。 举例论证,是指运用典型事例来证明论点的方法。通过列举典型事例,具体有力地证明论点,增强说服力。(3)类比论证。 第3段用国难危急时各地的许多口头消息不一定可靠来类比做学问所依靠的事实和证据不一定正确的道理。 “类比论证”是借助类比推理来进行的类似事物的比较与类推,即根据两种事物的一些属性相同,进而推断它们的某个或某些属性也相同的论证方法。(4)对比论证。经过“怀疑”“思索”“辨别”后,学问才是自己的学问。没有经过“怀疑”“思索”“辨别”,是盲从和迷信。读书、做学问要有怀疑精神,不要随便盲从或迷信。只有常常怀疑、常常发问的脑筋才有问题,……一切学问才会发展起来。对于别人的话,都不打折扣地承认,……永远不能治学。只有打消懒惰思想情绪,解放思想,学术才会有发展,有进步。对于过去学者的学说也常常要抱怀疑的态度,……要这样才能有更新更善的学说产生。后之学者都墨守前人的旧说,……人类的文化也就不会进步了。怀疑精神是建设新学说、启迪新发明的基本条件。 第6段“怀疑不仅是……基本条件”一句中能否调换位置?为什么? 从现成到未来,前者是吸取知识,后者是创造知识;前者是后者的基础,后者是前者的升华。所以,这句话中的“消极”和“积极”,是写同一事物由易到难的递进式关系,两方面结合,由浅入深地论证了“学则须疑”这一中心论点,论证严密。不能消极方面初级阶段积极方面高级阶段下面句子中的加点词语能否删去?为什么?××词与××词的顺序是否可以颠倒?为什么?××词能否换为××词?为什么?赏析画线句子的语言特点和表达效果。把握不同的语言特点。熟悉常见题型与答题模式。返回 一切学问家,不但对于流俗传说,就是对于过去学者的学说也常常要抱怀疑的态度,常常和书中的学说辩论,常常评判书中的学说,常常修正书中的学说:要这样才能有更新更善的学说产生。这段文字中开头的“一切”是否太绝对了?对此,你怎么看? 不绝对。作者着重强调“怀疑”对于学问家的重要。前面已充分论证了“怀疑”是“做一切学问的基本条件”,所以只要是做学问,就得有怀疑精神,这个思维品质便是所有学问家应该具备的。“一切”有“所有”之义,却比“所有”更多一种加重、强调的意味。 这段文字中有四个以“常常”开头的短句,它们的顺序是否可以任意调整?为什么?逐层深入、步步递进不能任意调换顺序。①“常常”“要抱怀疑的态度”。②“常常”“和书中的学说辩论”,前句所说的“怀疑”是“辩论”的前提条件。③“常常”“评判书中的学说”。④“常常”“修正书中的学说”,前面所谈的“评判”也是后面所说“修正”的前提。 1.怎样理解“怀疑不仅是消极方面辨伪去妄的必须步骤,也是积极方面建设新学说、启迪新发明的基本条件”?深入探究 从“消极”和“积极”两个层面展开,充分论证了“怀疑精神”的价值和意义。其中的“消极”和“积极”是指由浅到深的两个不同阶段,上半句交代“怀疑”对吸纳已有知识和做学问的作用,下半句交代“怀疑”对建设新学说、启迪新发明的作用。前者是后者的基础,后者是前者的升华,两方面相结合,由浅入深地论证了“治学必须有怀疑精神”这一中心论点。 2.顾颉刚先生是我国现代著名的历史学家,享誉中外学术界,影响极为深远。当代中学生阅读他的《怀疑与学问》是大有裨益的。试谈一谈你从本文中学到了什么。 本文论点鲜明,说理充分。作者针对学术研究的问题提出观点,将自己治学的宝贵经验融入其中。同时,作者又层层深入、鞭辟入里地论证了中心论点,层次清晰。这些对于我们写作议论文有很大的借鉴意义。 作者大胆质疑,小心求证。顾颉刚先生是位大学问家,在治学上因大胆质疑而建树颇丰。在本文中,他鲜明地提出“不随便轻信的态度”是做一切学问的基本条件。他的观点启发我们:要有怀疑精神,不盲从,多思考问题的真实性、合理性、可能性,才能学到真知。思维导图 这篇议论文引用名言提出中心论点,运用举例论证、道理论证和对比论证等论证方法,论证了治学必须有怀疑精神,才能辨伪去妄,才能建设新学说、启迪新发明的观点,告诫学者不要随便盲从或迷信。主旨归纳举例论证本文考点精析或巩固训练见《状元大课堂》及《创优作业》本文考点回顾(一)三皇五帝 三皇五帝指传说中远古时代的帝王。历史上,关于三皇有七种不同说法:①天皇、地皇、人皇;②天皇、地皇、泰皇;③伏羲、女娲、神农;④伏羲、神农、祝融;⑤燧人、伏羲、神农;⑥伏羲、神农、共工;⑦伏羲、神农、黄帝。现在大家比较赞成三皇是指燧人、伏羲、神农的说法。五帝比较一致的说法是指黄帝、颛顼、帝喾、唐尧和虞舜。拓展延伸(二)有关治学的名言1.博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之。 ——《中庸》2.君子不隐其短。不知则问,不能则学。 ——董仲舒3.读书患不多,思义患不明。患足已不学,既学患不行。 ——韩愈4.学贵心悟,守旧无功。 ——张载5.前辈谓“学贵知疑”,小疑则小进,大疑则大进。 ——陈献章6.学贵精不贵博。 ——戴震7.读书无疑者,须教有疑;有疑者,却要无疑,到这里方是长进。 ——朱熹8.为学患无疑,疑则有进。 ——陆九渊(三)祖冲之的怀疑精神 南北朝时期杰出的数学家、天文学家祖冲之,从小就对数学和天文学有着非常浓厚的兴趣。他“专攻数术,搜炼古今”,但决不“虚推古人”,决不把自己束缚在古籍文献及前人成说之中。他从研究数学开始就敢于怀疑前人的陈腐学说,敢于推翻前人的错误理论,并且能够批判地接受前人的科学遗产。在青年时他就对张衡和郑玄等人的学术成就进行了仔细研究,并且校正了其中的一些错误,取得了许多有价值的研究成果。后来他又发现天文学家何承天编写的《元嘉历》存在许多错误,于是着手重编了新的历法——《大明历》。这一部著作是当时最科学最进步的历法,为后世的天文研究提供了正确的参考。语言运用举例论证 举例论证,是指运用典型事例来证明论点的方法。本文就多次列举典型事例,具体有力地证明作者的论点,增强了说服力。请你也运用举例论证的方法写一段话,论证“人生需要一点埋头精神”这一观点。写作策略 ①首先理解观点“人生需要一点埋头精神”的内涵; ②围绕这个观点选择能论证它的典型事例,依据“什么人做了什么事”的形式概括事例即可。写作实践 纵览古今,很多成绩的背后,都有“十年寒窗”的苦功。李时珍写《本草纲目》花了27年;徐霞客写《徐霞客游记》花了34年;马克思著《资本论》用了40年;屠呦呦整理了2000多个药方,最终提取出青蒿素……可见,人生要有所收获,的确需要一点“埋头”的精神。举李时珍、徐霞客、马克思等人的例子论证观点。课后作业 摘抄、熟记课文所引用的名言,并在课外搜集有关治学方法的名言警句。