2023-2024学年北京市重点大学附属中学高三(上)开学化学试卷(含解析)

展开

这是一份2023-2024学年北京市重点大学附属中学高三(上)开学化学试卷(含解析),共26页。试卷主要包含了单选题,实验题,简答题等内容,欢迎下载使用。

2023-2024学年北京市重点大学附属中学高三(上)开学化学试卷

一、单选题(本大题共14小题,共42.0分)

1.下列化学用语正确的是( )

A. 羟基的电子式:

B. 聚丙烯的结构简式:

C. Ga的价层电子排布:4s24p1

D. 水分子的充填模型:

2.NA为阿伏加德罗常数,下列说法正确的是( )

A. 3.2gO2和O3的混合物中含有的氧原子数目为0.2NA

B. 1mol金刚石中含有的共价键数为4NA

C. 标准状况下,11.2L水中含有的氧原子数为0.5NA

D. 2.0mol/L硫酸溶液中含有的硫酸根离子数目为2NA

3.根据元素周期律判断,不正确的是( )

A. Mg原子失电子能力比Ca弱 B. K与水反应比Mg与水反应剧烈

C. HCl的稳定性强于HBr D. H3PO4酸性强于H2SO4

4.元素周期表中的五种元素A、B、E、W、Z,原子序数依次增大。A的基态原子价层电子排布为nsnnpn;B的基态原子最外层有3个单电子;E的原子最外层电子数是其内层的3倍,W和E位于同一族;Z3+的3d轨道中有5个电子。下列说法正确的是( )

A. 第一电离能:I1(E)>I1(B)>I1(A)

B. A单质的晶体都属于共价晶体

C. E的单质可将W从它的氢化物中置换出来

D. 单质Z和稀硫酸反应的离子方程式为:2Z+6H+=2Z3++3H2↑

5.下列各组变化,所克服的粒子间作用属于同种类型的是( )

A. Na2O2和SiO2熔化 B. Mg和S熔化

C. 氯化钾和蔗糖熔化 D. 碘和干冰升华

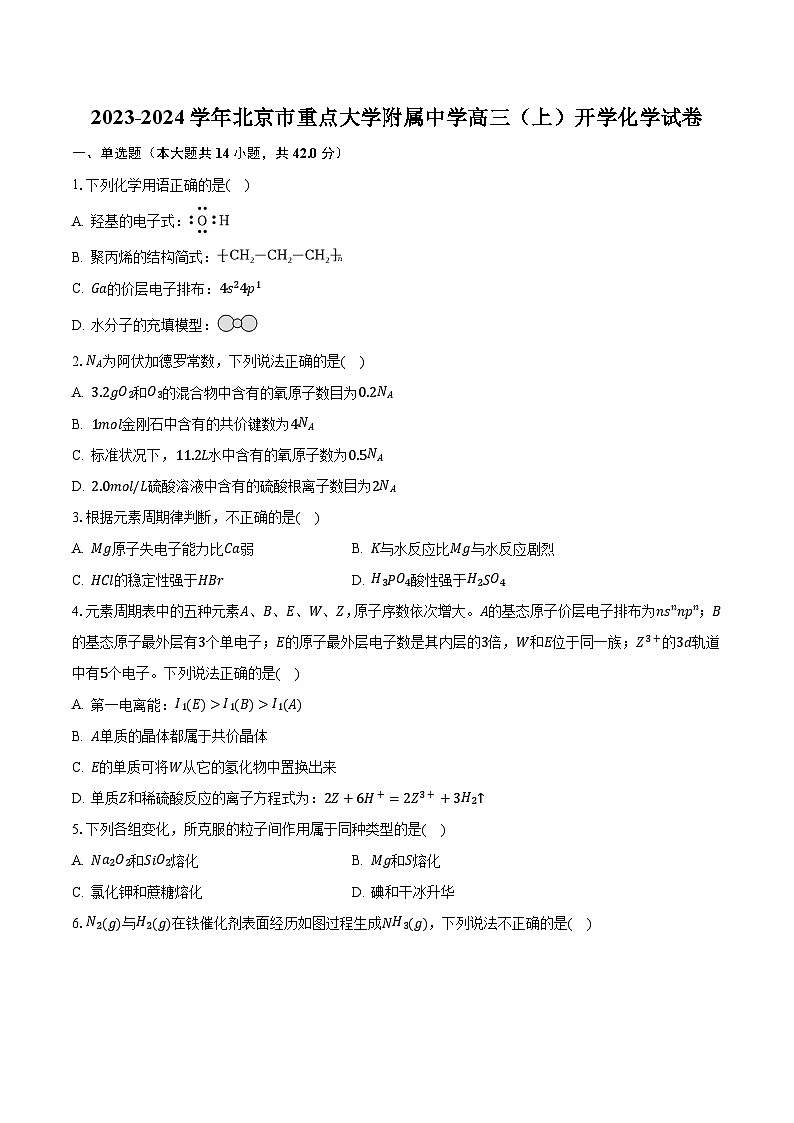

6.N2(g)与H2(g)在铁催化剂表面经历如图过程生成NH3(g),下列说法不正确的是( )

A. Ⅰ过程中破坏的均为非极性键

B. Ⅰ过程吸收能量,Ⅱ过程放出能量

C. 氨分解的热化学方程式为2NH3(g)⇌N2(g)+3H2(g)ΔH=+92kJ⋅mol−1

D. 使用催化剂可以降低反应的焓变,从而提高化学反应速率

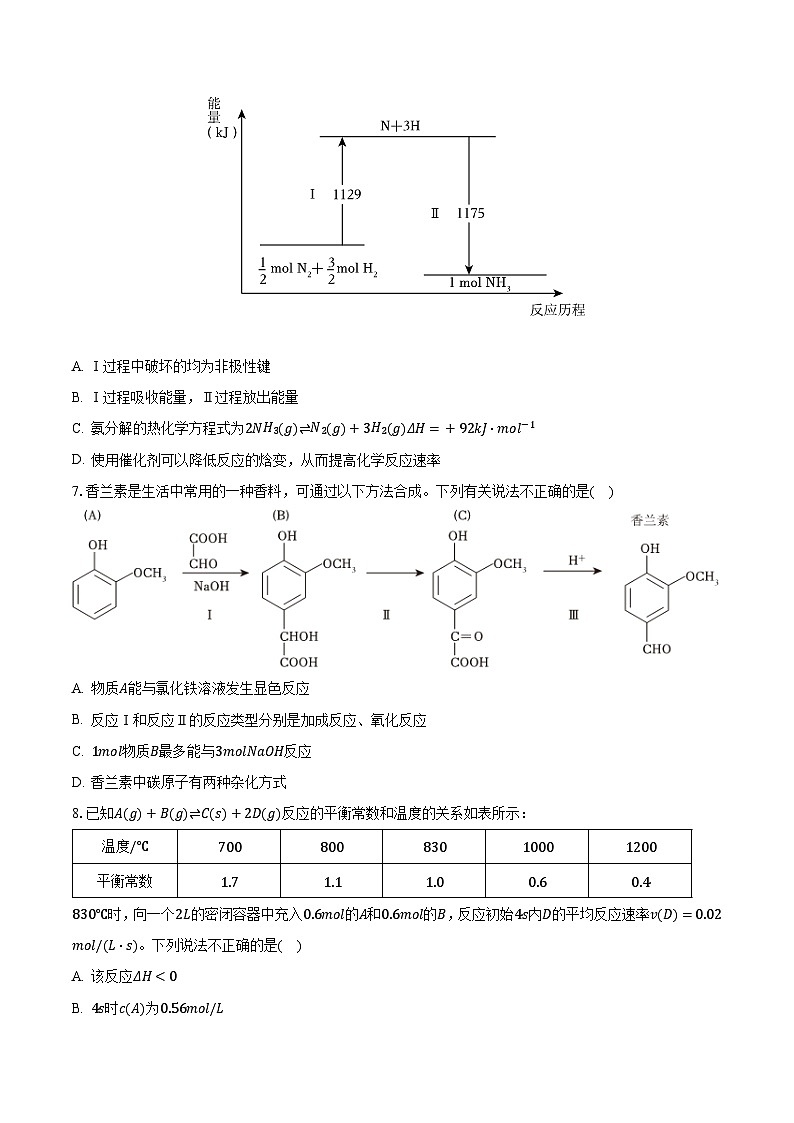

7.香兰素是生活中常用的一种香料,可通过以下方法合成。下列有关说法不正确的是( )

A. 物质A能与氯化铁溶液发生显色反应

B. 反应Ⅰ和反应Ⅱ的反应类型分别是加成反应、氧化反应

C. 1mol物质B最多能与3molNaOH反应

D. 香兰素中碳原子有两种杂化方式

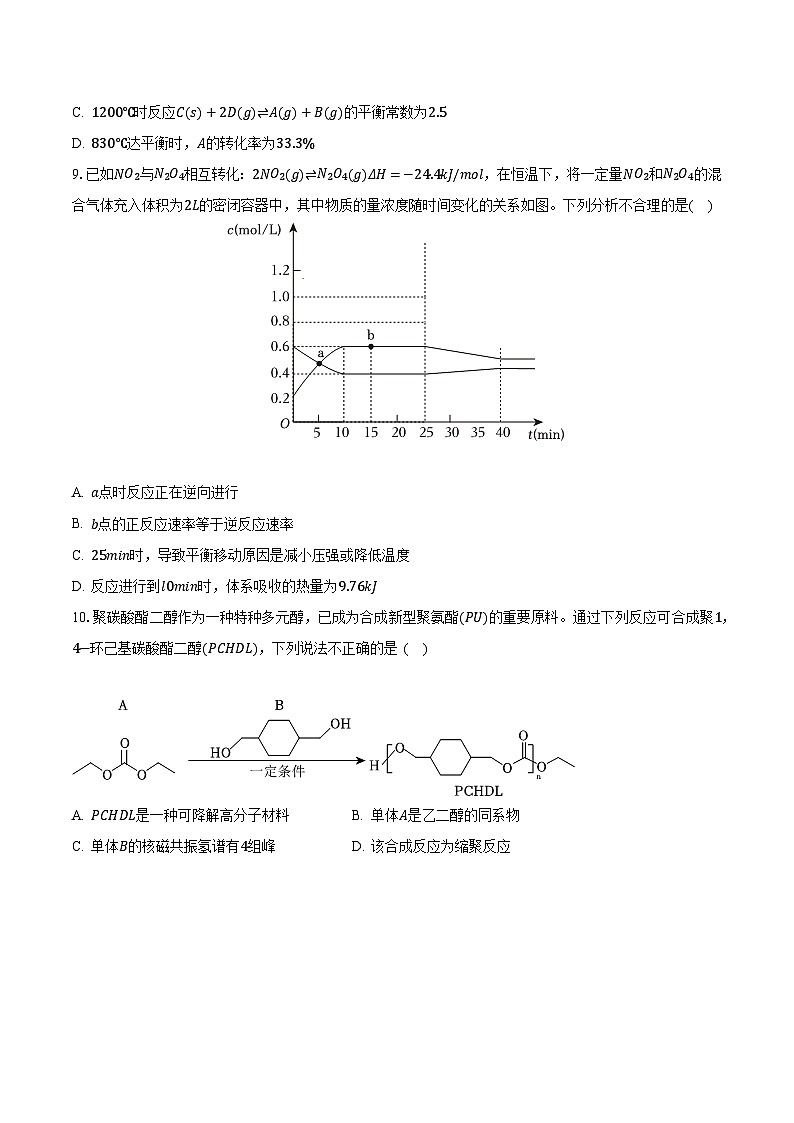

8.已知A(g)+B(g)⇌C(s)+2D(g)反应的平衡常数和温度的关系如表所示:

温度/℃

700

800

830

1000

1200

平衡常数

1.7

1.1

1.0

0.6

0.4

830℃时,向一个2L的密闭容器中充入0.6mol的A和0.6mol的B,反应初始4s内D的平均反应速率v(D)=0.02mol/(L⋅s)。下列说法不正确的是( )

A. 该反应ΔHH2CO3,NaHCO3+H2C2O4=NaHC2O4+CO2↑+H2O

C. H2C2O4具有还原性,2MnO4−+5C2O42−+16H+=2Mn2++10CO2↑+8H2O

D. H2C2O4可发生酯化反应:

14.下列实验操作和现象对应所得到的结论均正确的是 ( )

选项

实验操作和现象

结论

A

向某无色溶液中滴加氯水和CCl4,振荡、静置,下层溶液显紫色

原溶液中有I−

B

向稀HNO3中加入过量的Fe粉,充分反应后,滴入K3[Fe(CN)6]溶液,产生蓝色沉淀

稀HNO3只能将Fe氧化为Fe2+

C

向试管中加入1mL0.002mol/LFeCl3溶液和1mL0.002mol/LKSCN溶液,溶液变为红色,再滴加2滴0.02mol/LKSCN溶液,溶液颜色变深

其它条件不变,增大反应物浓度,平衡正向移动

D

将电石与饱和食盐水反应产生的气体通入到酸性KMnO4溶液中,溶液紫色逐渐变浅

乙炔具有还原性,被高锰酸钾酸性溶液氧化

A. A B. B C. C D. D

二、实验题(本大题共1小题,共10.0分)

15.某同学研究浓硝酸与KSCN溶液的反应。

资料:Ⅰ.SCN−中S、C、N元素的化合价依次为:−2价、+4价、−3价。

Ⅱ.SCN−的性质类似卤素离子,能被氧化为黄色的(SCN)2,(SCN)2可聚合为红色的(SCN)x。

Ⅲ.NO2可溶于浓硝酸。

实验一:

(1)向浓硝酸中滴加KSCN溶液,溶液立即变红是因为生成了 ______ (填化学式)。

(2)研究SCN−的转化产物。

实验二:

a.将实验一ⅲ中的气体通入Ba(OH)2和NaOH的混合溶液中,有白色沉淀生成。

b.过滤、洗涤白色沉淀,取少量于试管中,加入过量的稀硝酸,沉淀完全溶解,再滴加少量KMnO4溶液,不褪色。

c.另取少量实验一ⅲ中试管内的溶液加入BaCl2溶液,产生大量白色沉淀。

①通过b证实了红棕色气体中不含SO2,证据是 ______ 。

②a中,Ba(OH)2溶液中加入NaOH溶液以增大OH−浓度的目的是 ______ 。

③由上述实验现象可知:SCN−转化的最终产物中一定有 ______ 。

(3)继续研究实验一ⅲ中“静置一段时间后,突然剧烈反应,红色迅速褪去”的原因。

实验三:

①对比实验一和实验三可得结论:一定浓度的NO2 ______ 。

②结合实验三,从化学反应速率的角度解释实验一ⅱ和ⅲ中的现象: ______ 。

三、简答题(本大题共4小题,共48.0分)

16.“撞击说”是导致恐龙灭绝的可能原因。在一个6500万年前形成的沉积物薄层中发现了含量丰富的 77Ir,这可能是由于小行星对地球的撞击的结果,同时,被撞击出的坑表面还发现有超石英(SiO2)的存在。请回答下列问题:

(1)Ir在元素周期表中位于 ______ ,价层电子排布式是 ______ 。

(2)SiO2有多种结构,常温下最稳定的是低温石英,低温石英和超石英的晶胞如图所示:

所有大球在面上,所有小球在体内(a=b=c=5×10−8cm)

立方体(a=c=4×10−8cm,b=3×10−8cm)

①Si的最高能级符号是 ______ ,低温石英晶体中,Si的杂化轨道类型是 ______ 。

②超石英晶体中,Si的紧邻O原子个数是 ______ 个。

③结合密度计算说明,被撞击出的坑表面有超石英存在的原因是: ______ 。(已知sin60°≈0.9)

④超石英也会出现在地壳深处,可通过火山喷发被携带到地表,但人们在火山活动等高温地区的地表层尚未发现过超石英,而撞击坑表面却至今还存在超石英。请解释火山活动地区未发现超石英的原因: ______ 。

(3)工业上用焦炭在高温下还原SiO2可制备粗硅,其化学方程式为 ______ ,某同学认为该反应能用来比较C和Si的非金属性强弱,你是否同意?说明理由: ______ 。

17.有催化剂的条件下,将H2和CO2混合加热可制备CH4。主要的反应有:

Ⅰ.CO2(g)+4H2(g)⇌CH4(g)+2H2O(g) ΔH1=−165kJ/mol

Ⅱ.CO2(g)+H2(g)⇌CO(g)+H2O(g) ΔH2>0

Ⅲ.CO2(g)+2H2(g)⇌C(s)+2H2O(g) ΔH3=−96.1kJ/mol

(1)CO2、CH4、H2O的沸点由高到低的顺序是 ______ 。

(2)由燃烧热求ΔH2。已知H2(g)和CO(g)的燃烧热分别为−285.8kJ/mol、−283kJ/mol。

①要计算ΔH2至少还需要一个过程的热效应(该热效应记为ΔH4),则此过程的热化学方程式是 ______ 。

②ΔH2= ______ (用含有ΔH4的代数式表示)。

(3)CO2的电子式是 ______ ,其中C=O键的键能是799kJ/mol,H2O中O−H键的键能是463kJ/mol。则H−H键的键能与C−H的键能相差 ______ kJ/mol。

(4)CO2甲烷化反应的机理大体可归结为两种,如图表示了两种途径每步反应的能量变化(TSx代表过渡态,*表示吸附在催化剂表面的物料),其中速率较快的途径中的决速步的化学方程式是 ______ 。

(5)将n(CO2):n(H2)=1:4混合气持续以一定的流速通过含催化剂的恒容反应器,测定CO2的转化率和CH4的选择性随温度的变化关系如图所示。温度高于500℃后,CO2的转化率几乎保持不变但CH4的选择性下降的可能原因是 ______ 。

(6)不同压强下,保持相同的投料比,测定反应体系中CO2的平衡转化率和CH4的平衡产率随温度的变化关系如图所示。

P1时曲线出现拐点的温度高于P2时的,原因是 ______ 。

18.法匹拉韦

是我国最早批准的可用于抗新冠肺炎临床试验的药物之一,而最新文献研究也证实了其对新型冠状病毒(2019nCoV)表现出良好的体外抑制作用。F是合成法匹拉韦过程中的重要中间体,其合成路线如图:

已知:

①

②

(1)A可以与Na2CO3溶液反应产生CO2,A的官能团名称为 ______ 。

(2)X含三种元素,请写出B→X的方程式 ______ 。

(3)反应①的反应类型为 ______ 。

(4)Y含有酯基,请写出Y的结构简式 ______ 。

(5)补充下列合成路线:合成E分三步进行,③为取代反应,中间产物2和E互为同分异构体,请补充中间产物1、中间产物2和E的结构简式 ______ 。

(6)依据整个反应流程判断反应②的目的是 ______ 。

19.用ClO2消毒的饮用水中会含有ClO2、ClO2−和ClO3−,化学小组用如下方法测定预处理后的饮用水中ClO2、ClO2−和ClO3−的含量和总量(总氯)。

资料:氧化性强弱:ClO2>ClO2−>ClO3−;I2+2Na2S2O3=2NaI+Na2S4O6(Na2S2O3和Na2S4O6溶液颜色均为无色)

Ⅰ.ClO2和ClO2−含量的测定

①向v1mL的饮用水中加入过量KI溶液,用amol/LNa2S2O3标准溶液滴定至终点。消耗Na2S2O3溶液v2mL;

②向①中反应后的溶液中,加入盐酸调节溶液pH=2,充分反应后,继续用amol/LNa2S2O3标准溶液滴定至终点,又消耗Na2S2O3溶液v3mL。

Ⅱ.总氯的测定

③向v1mL的饮用水中加入过量KBr溶液,加入浓盐酸调节溶液pH=0.5,密封放置20min;然后加入过量KI溶液,立即用饱和磷酸氢二钠溶液调节溶液pH=1.5。

④用amol/LNa2S2O3标准溶液滴定至终点,消耗Na2S2O3溶液v4mL。

⑤用v1mL的纯水重复③~⑤,消耗Na2S2O3溶液v5mL。

(1)配制vmL amol/LNa2S2O3标准溶液,需称量Na2S2O3固体______g。

(2)①中滴定时所用的指示剂应该是______,滴定至终点的现象是______。

(3)②中加入盐酸后发生反应的离子方程式是______。

(4)磷酸氢二钠(Na2HPO4)溶液呈碱性的原因是______。(结合离子方程式和必要的文字说明)

(5)③中加入KI后发生反应的化学方程式是______。

(6)水样中ClO3−的含量是______mg/L。

(7)测定总氯时不用KI直接反应,而是先加入KBr的原因是______。

答案和解析

1.【答案】C

【解析】解:A.羟基中O、H原子间共用1对电子,O原子的最外层电子数为7,其电子式为,故A错误;

B.丙烯结构简式为CH3CH=CH2,断裂碳碳双键发生加聚反应生成聚丙烯,则聚丙烯的结构简式为,故B错误;

C.基态Ga原子的核外电子排布式为[Ar]3d104s24p1,4s、4p能级上的电子为其价电子,价电子排布式为3d104s24p1,故C正确;

D.H2O是共价化合物,空间构型为V型,并且O原子半径大于H,则空间充填模型为,故D错误;

故选:C。

A.羟基中O原子的最外层电子数为7;

B.聚丙烯是丙烯加聚反应的产物,碳碳双键断裂形成;

C.基态Ga原子的核外电子排布式为[Ar]3d104s24p1,4s、4p能级上的电子为其价电子;

D.H2O的空间构型为V型,O原子半径大于H。

本题考查常见化学用语的表示方法,涉及电子式、结构简式、电子排布式和充填模型等知识,明确常见化学用语的书写原则即可解答,试题有利于提高学生的规范答题能力,题目难度不大。

2.【答案】A

【解析】解:A.氧气和臭氧均由氧原子构成,故3.2g氧气和臭氧的混合物中含有的氧原子的物质的量为0.2mol,个数为0.2NA个,故A正确;

B.金刚石为原子晶体,晶体中每个C原子与其它4个C形成了4个C−C共价键,根据均摊法,每个碳原子形成共价键的数目为:12×4=2,1molC能够形成2mol共价键,含有的共价键数为2NA,故B错误;

C.标况下,水不是气体,不能使用标况下的气体摩尔体积计算11.2L水的物质的量,故C错误;

D.溶液体积未知,无法计算硫酸根离子个数,故D错误;

故选:A。

A.氧气和臭氧均由氧原子构成;

B.金刚石中,每个C原子与其它4个C形成了4个C−C共价键,根据均摊法,每个碳原子形成共价键的数目为:12×4=2,据此计算出1mol碳原子形成的共价键数目;

C.标准状况下,水不是气体,不能使用标况下的气体摩尔体积计算水的物质的量;

D.溶液体积未知。

本题考查了阿伏加德罗常数的有关计算,难度不大,应注意公式的运用和物质的结构特点.

3.【答案】D

【解析】解:A.镁和钙为同主族元素,钙原子半径大于镁原子,失电子能量强于镁,Mg原子失电子能力比Ca弱,故A正确;

B.K的金属性大于镁,K与水反应比Mg与水反应剧烈,故B正确;

C.非金属性Cl>Br,氢化物HCl的稳定性强于HBr,故C正确;

D.非金属性PO>C,故A错误;

B.碳单质的晶体中,金刚石属于共价晶体,而石墨属于混合型晶体,富勒烯属于分子晶体,故B错误;

C.O2能与H2S反应生成S和H2O,故C正确;

D.Z是Cu元素,Cu单质不能与稀硫酸反应,故D错误;

故选:C。

元素周期表中的五种元素A、B、E、W、Z,原子序数依次增大,其中A的基态原子价层电子排布为nsnnpn,由于s能级填充电子最多容纳2个电子,则n=2,故A为C元素;E的原子最外层电子数是其内层的3倍,由于最外层电子数不超过8,原子只能有2个电子层,最外层电子数为6,故E为O元素;W和E位于同一族,可知W为S元素;B的基态原子最外层有3个单电子,其原子序数介于碳、氧之间,故B为N元素;Z3+的3d轨道中有5个电子,可知Z原子外围电子排布式为3d64s2,故Z为Cu元素。

本题考查原子结构与元素周期律,推断元素是解题的关键,熟练掌握元素周期律与元素化合物知识,注意同周期主族元素第一电离能变化异常情况。

5.【答案】D

【解析】解:A.Na2O2和SiO2分别属于离子晶体、共价晶体,Na2O2熔化克服离子键、SiO2熔化克服共价键,类型不同,故A错误;

B.Mg和S分别属于金属晶体、分子晶体,Mg熔化克服金属键,硫熔化克服分子间作用力,类型不同,故B错误;

C.氯化钾和蔗糖分别属于离子晶体、分子晶体,氯化钾溶化克服离子键,蔗糖熔化克服分子间作用力,类型不同,故C错误;

D.碘和干冰升华均属于分子晶体,升华时均克服分子间作用力,类型相同,故D正确;

故选:D。

根据离子晶体熔化克服离子键,原子晶体熔化克服共价键,金属晶体熔化克服金属键,分子晶体熔化或升华克服分子间作用力,以此来解答。

本题考查晶体类型及化学键,为高频考点,明确不同类型的晶体在熔化时克服不同的作用力是解答本题的关键,题目难度不大,注意把握晶体类型.

6.【答案】D

【解析】解:A.N2和H2分子中存在的共价键为非极性键,由图可知,过程I中破坏的化学键均为非极性键,故A正确;

B.由图可知,过程I是N2和H2断裂化学键生成N和H原子的过程,吸收热量,过程Ⅱ放出能量是N和H原子生成NH3的过程,放出热量,故B正确;

C.由图可知,氨分解的热化学方程式为2NH3(g)⇌N2(g)+3H2(g)ΔH=2×(1175−1129)kJ⋅mol−1=+92kJ⋅mol−1,故C正确;

D.使用催化剂能降低反应的活化能,加快反应速率,但不能降低反应的焓变,故D错误,

故选:D。

A.过程I是N2和H2断裂化学键生成N和H原子的过程,N2和H2分子中存在非极性键;

B.断裂化学键吸热,形成化学键放热;

C.根据题给图示进行分析判断,氨分子断裂化学键放出能量,氮原子、氢原子分别形成氮分子、氢分子吸收能量,两种之差即为该反应的总能量;

D.使用催化剂能降低反应的活化能,加快反应速率,但不能降低反应的焓变,

本题考查反应热与焓变,为高频考点,把握反应中能量变化、吸放热反应的判定、焓变与物质具有总能量的关系为解答的关键,侧重分析与运用能力的考查,注意焓变的计算方法,题目难度不大。

7.【答案】C

【解析】解:A.含有酚羟基的有机物能和氯化铁溶液发生显色反应,A中含有酚羟基,所以能和氯化铁溶液发生显色反应,故A正确;

B.反应Ⅰ中−CHO转化为−CH(OH)−,反应Ⅱ中醇羟基转化为羰基,则前者为加成反应、后者为氧化反应,故B正确;

C.B中酚羟基、羧基都能和NaOH以1:1反应,1molB最多消耗2molNaOH,故C错误;

D.香兰素中苯环和醛基上的碳原子采用sp2杂化,甲基上的碳原子采用sp3杂化,所以香兰素中碳原子有两种杂化方式,故D正确;

故选:C。

A.含有酚羟基的有机物能和氯化铁溶液发生显色反应;

B.反应Ⅰ中−CHO转化为−CH(OH)−,反应Ⅱ中醇羟基转化为羰基;

C.B中酚羟基、羧基都能和NaOH以1:1反应;

D.香兰素中苯环和醛基上的碳原子采用sp2杂化,甲基上的碳原子采用sp3杂化。

本题考查有机物的结构和性质,侧重考查分析、判断及知识综合运用能力,明确官能团及其性质的关系是解本题关键,题目难度不大。

8.【答案】B

【解析】解:A.由表可知,升高温度化学平衡常数减小,平衡向逆反应方向移动,则该反应为放热反应,即ΔHH2CO3,向少量NaHCO3溶液中加入草酸会生成CO2和NaHC2O4,反应的化学方程式为:NaHCO3+H2C2O4=NaHC2O4+CO2↑+H2O,故B正确;

C.H2C2O4有还原性,能被酸性KMnO4溶液氧化生成CO2,H2C2O4是弱电解质,离子方程式中应保留化学式,离子方程式为:2MnO4−+5H2C2O4+6H+=2Mn2++10CO2↑+8H2O,故C错误;

D.H2C2O4是二元羧酸,可以与乙醇发生酯化反应,其完全酯化的化学方程式为,故D正确;

故选:C。

A.酸可与碱发生中和反应;

B.发生强酸制取弱酸的反应;

C.草酸为弱酸,在离子反应中保留化学式;

D.草酸含−COOH,可发生酯化反应。

本题考查物质的性质实验,为高频考点,把握物质的性质、发生的反应为解答的关键,侧重分析与实验能力的考查,注意草酸为弱酸,题目难度不大。

14.【答案】A

【解析】解:A.氯水可氧化碘离子生成碘,碘易溶于四氯化碳,则下层溶液显紫色,可知原溶液中有I−,故A正确;

B.Fe与硝酸反应生成硝酸铁,过量Fe与硝酸铁反应生成硝酸亚铁,滴入K3[Fe(CN)6]溶液,与亚铁离子反应产生蓝色沉淀,故B错误;

C.FeCl3溶液过量,与再滴加的2滴0.02mol/LKSCN溶液反应,则溶液的颜色加深,不能证明浓度对平衡移动的影响,故C错误;

D.生成的乙炔中混有硫化氢等,均使酸性高锰酸钾溶液褪色,紫色褪去,不能证明乙炔具有还原性,故D错误;

故选:A。

A.氯水可氧化碘离子生成碘,碘易溶于四氯化碳;

B.Fe与硝酸反应生成硝酸铁,过量Fe与硝酸铁反应生成硝酸亚铁;

C.FeCl3溶液过量,与再滴加的2滴0.02mol/LKSCN溶液反应;

D.生成的乙炔中混有硫化氢等,均使酸性高锰酸钾溶液褪色。

本题考查化学实验方案的评价,为高频考点,把握物质的性质、反应与现象、实验技能为解答的关键,侧重分析与实验能力的考查,注意元素化合物知识的应用,题目难度不大。

15.【答案】(1)(SCN)x

(2)①向洗净的白色沉淀中加入过量的稀硝酸,沉淀完全溶解,再滴加少量KMnO4溶液,不褪色

②避免混合气体中大量的NO2使溶液呈酸性,干扰检验CO2和SO2

③CO2、SO42−

(3)①加快浓硝酸氧化(SCN)x的化学反应速率

②实验一中存在反应:a.浓硝酸氧化SCN−,b.浓硝酸氧化(SCN)x,化学反应速率:υa>υb,所以ⅱ中溶液立即变红;静置过程中,生成的NO2溶于硝酸,浓度积累到一定程度时,使υb增大,红色迅速褪去

【解析】【分析】

本题以浓硝酸的强氧化性为载体,探究KSCN被硝酸氧化的反应原理,准确利用实验现象,综合分析实验原理是解题关键,难点是通过实验一和实验三的对比明确NO2的催化作用,基础考查,难度中等。

【解答】

(1)黄色的(SCN)2可聚合为红色的(SCN)x,则向浓硝酸中滴加KSCN溶液变红色,说明反应中生成了(SCN)x。

(2)①实验一ⅲ中的气体通入Ba(OH)2和NaOH的混合溶液中生成的白色沉淀能完全溶解于稀硝酸,说明此沉淀不是BaSO3或BaSO4沉淀,且反应后的溶液中滴加酸性KMnO4溶液,紫色不褪去,可知沉淀为BaCO3,证明红棕色气体中无SO2。

②NO2溶于水生成HNO3,而HNO3能溶解BaCO3,则a中,Ba(OH)2溶液中加入NaOH溶液以增大OH−浓度的目的是避免混合气体中大量的NO2使溶液呈酸性,溶解BaCO3或氧化BaSO3沉淀,干扰检验CO2和SO2。

③混合气体成分是NO2和CO2,根据元素守恒,溶液中含有SO42−,则SCN−被氧化的最终产物中一定有CO2、SO42−。

(3)①实验一与实验三比较是硝酸中增加了溶解的NO2,生成的红色(SCN)x迅速褪色,反应速率加快,说明NO2能加快浓硝酸氧化(SCN)x的化学反应速率,起催化作用。

②实验一ⅱ中有(SCN)x生成,而ⅲ中当NO2的浓度达到一定程度时(SCN)x迅速被氧化,说明实验一中存在反应:a.浓硝酸氧化SCN−,b.浓硝酸氧化(SCN)x,化学反应速率:υa>υb,所以ⅱ中溶液立即变红;静置过程中,生成的NO2溶于硝酸,浓度积累到一定程度时,使υb增大,红色迅速褪去。

16.【答案】第六周期Ⅷ族 5d76s2 3p sp3 6 低温石英晶体密度为1.610−24×NAg⋅cm−3,超石英晶体密度为2.510−24×NAg⋅cm−3,低温石英密度更小,可在被撞击时转变为密度较大的超石英 超石英由于原子间距离过近,室温下不稳定,在高温下转变为低温石英的速率较快,因此火山喷发携带出的超石英在高温下会转变为低温石英,导致至今未发现过超石英 不同意,该反应只能说明在该条件下C的还原性大于Si的,而无法说明C的氧化性大于Si的,因此无法用来比较C和Si的非金属性强弱

【解析】解:(1)Ir为77号元素,位于元素周期表中第六周期Ⅷ族,价层电子排布式为5d76s2,

故答案为:第六周期Ⅷ族;5d76s2;

(2)①基态Si原子的价层电子排布式为3s23p2,最高能级符号是3p;由低温石英晶胞图可知,Si原子与4个O原子形成Si−Oσ键,为sp3杂化,

故答案为:3p;sp3;

②由超石英晶胞图可知,体心的Si原子与6个O原子成键,Si的紧邻O原子个数是6,

故答案为:6;

③由低温石英晶胞图可知,Si位于面上,个数为6×12=3,6个O原子位于体内,低温石英晶体密度为3×28+6×16NAsin60∘×(5×10−8)3g⋅cm−3=1800.9×53×10−24×NAg⋅cm−3=1.610−24×NAg⋅cm−3;由超石英晶胞图可知,Si位于顶点和体心,个数为8×18+1=2,O原子位于面上和体内,个数为4×12+2=4,超石英晶体密度为2×28+4×16NA4×10−8×4×10−8×3×10−8g⋅cm−3=12042×3×10−24×NAg⋅cm−3=2.510−24×NAg⋅cm−3,低温石英密度更小,可在被撞击时转变为密度较大的超石英,

故答案为:低温石英晶体密度为1.610−24×NAg⋅cm−3,超石英晶体密度为2.510−24×NAg⋅cm−3,低温石英密度更小,可在被撞击时转变为密度较大的超石英;

④由图a和图b可知,超石英中Si−O原子间距离比低温石英中Si−O原子距离小,由图c可知,Si−O原子间距离越小,原子间能量越大,故超石英中Si−O原子距离过近,能量比较高,室温下不稳定,在高温下转变为低温石英的速率较快,因此火山喷发携带出的超石英在高温下会转变为低温石英,导致人们在火山活动等高温地区的地表层尚未发现过超石英,

故答案为:超石英由于原子间距离过近,室温下不稳定,在高温下转变为低温石英的速率较快,因此火山喷发携带出的超石英在高温下会转变为低温石英,导致至今未发现过超石英;

(3)焦炭在高温下还原SiO2可制备粗硅,并得到CO,反应方程式为:;由反应方程式可知,C为还原剂,Si为还原产物,还原性:C>Si,无法说明C的氧化性比Si的强,因此无法用来比较C和Si的非金属性强弱,

故答案为:;不同意,该反应只能说明在该条件下C的还原性大于Si的,而无法说明C的氧化性大于Si的,因此无法用来比较C和Si的非金属性强弱。

(1)Ir为77号元素;

(2)①基态Si原子的价层电子排布式为3s23p2;由低温石英晶胞图可知,Si原子与4个O原子形成Si−Oσ键;

②由超石英晶胞图可知,体心的Si原子与6个O原子成键;

③撞击过程中,密度小的物质可转化为密度大的物质;

④由图a和图b可知,超石英中Si−O原子间距离比低温石英中Si−O原子距离小,由图c可知,Si−O原子间距离越小,原子间能量越大;

(3)焦炭在高温下还原SiO2可制备粗硅,并得到CO;根据氧化还原反应分析反应。

本题考查物质结构与性质,涉及核外电子排布、价层电子对互斥理论、杂化方式、晶体结构与性质、化学反应式书写等知识点,需要学生具备扎实的基础与灵活运用能力,题目难度中等。

17.【答案】H2O>CO2>CH4 H2O(g)=H2O(l)ΔH4或H2O(l)=H2O(g)ΔH4 (−285.8+283)kJ/mol−ΔH4或(−285.8+283)kJ/mol+ΔH4 22.25 *OCOH―*O=*CHO或*OCOH=*CHO+*O 温度高于500℃后,因积碳或超过了催化剂的活性温度等,致使催化剂对反应Ⅰ的催化效率降低,反应Ⅰ反应速率减慢,造成甲烷的选择性下降,而反应Ⅱ、Ⅲ的反应速率仍有所增加,二氧化碳的转化率基本不变;温度高于500℃后,化学反应达到平衡状态,升高温度,反应Ⅰ、Ⅲ的化学平衡逆向移动,反应Ⅱ的化学平衡正向移动,可能使二氧化碳的转化率基本不变,而甲烷占含碳产物的比例下降,即选择性下降 升高温度,反应Ⅰ(和Ⅲ)的平衡左移使二氧化碳的平衡转化率降低;反应Ⅱ的平衡右移,使二氧化碳的平衡转化率增大;因此,图像中拐点前体系中以反应Ⅰ(和Ⅲ)为主,拐点后体系中以反应Ⅱ为主。图中P1>P2,高压条件下更有利于反应Ⅰ(和Ⅲ),因此P1条件下需要更高温度才能抑制反应Ⅰ(和Ⅲ),促进反应Ⅱ,使体系中的反应Ⅱ成为主要方面

【解析】解:(1)分子晶体中分子间氢键大于范德华力,同为范德华力,相对分子质量越大,范德华力越大,沸点越高,CO2、CH4、H2O均为分子晶体,水分子间存在氢键,CO2、CH4分子间为范德华力,H2O的沸点最大,CO2相对分子质量大于CH4,即沸点大小顺序是H2O>CO2>CH4,

故答案为:H2O>CO2>CH4;

(2)①氢气燃烧热的化学方程式为H2(g)+12O2(g)=H2O(l) ΔH=−285.8kJ/mol;CO燃烧热的化学方程式为CO(g)+12O2(g)=CO2(g) ΔH=−283kJ/mol;则ΔH2需要判断H2O(g)=H2O(l) ΔH4或H2O(l)=H2O(g) ΔH4,

故答案为:H2O(g)=H2O(l) ΔH4或H2O(l)=H2O(g) ΔH4;

②H2(g)+12O2(g)=H2O(l) ΔH=−285.8kJ/mol①;CO(g)+12O2(g)=CO2(g) ΔH=−283kJ/mol②;H2O(g)=H2O(l) ΔH4③;根据目标反应方程式,可知①−②−③,ΔH2=(−285.8+283)kJ/mol−ΔH4,若H2O(l)=H2O(g) ΔH4④,根据目标反应方程式可知,①−②+④,ΔH2=(−285.8+283)kJ/mol+ΔH4,

故答案为:(−285.8+283)kJ/mol−ΔH4或(−285.8+283)kJ/mol+ΔH4;

(3)二氧化碳的结构式为O=C=O,其电子式为;根据ΔH=反应物键能总和―生成物键能总和,因此有799×2+4E(H−H)―[4E(C−H)+4×463]=−165,解得E(H−H)―E(C−H)=22.25kJ/mol,

故答案为:;22.25;

(4)活化能越小,化学反应速率越快,TS1、TS2、TS3所对应的反应速率快,活化能大为该途径的决速步,因此化学方程式为*OCOH―*O=*CHO或*OCOH=*CHO+*O,

故答案为:*OCOH―*O=*CHO或*OCOH=*CHO+*O;

(5)温度高于500℃后,CO2的转化率几乎保持不变但CH4的选择性下降的可能原因是温度高于500℃后,因积碳或超过了催化剂的活性温度等,致使催化剂对反应Ⅰ的催化效率降低,反应Ⅰ反应速率减慢,造成甲烷的选择性下降,而反应Ⅱ、Ⅲ的反应速率仍有所增加,二氧化碳的转化率基本不变;温度高于500℃后,化学反应达到平衡状态,升高温度,反应Ⅰ、Ⅲ的化学平衡逆向移动,反应Ⅱ的化学平衡正向移动,可能使二氧化碳的转化率基本不变,而甲烷占含碳产物的比例下降,即选择性下降,

故答案为:温度高于500℃后,因积碳或超过了催化剂的活性温度等,致使催化剂对反应Ⅰ的催化效率降低,反应Ⅰ反应速率减慢,造成甲烷的选择性下降,而反应Ⅱ、Ⅲ的反应速率仍有所增加,二氧化碳的转化率基本不变;温度高于500℃后,化学反应达到平衡状态,升高温度,反应Ⅰ、Ⅲ的化学平衡逆向移动,反应Ⅱ的化学平衡正向移动,可能使二氧化碳的转化率基本不变,而甲烷占含碳产物的比例下降,即选择性下降;

(6)拐点的温度P1高于P2,原因是升高温度,使反应Ⅰ(和Ⅲ)的平衡左移,二氧化碳的平衡转化率降低;反应Ⅱ的平衡右移,二氧化碳的平衡转化率增大;图像中拐点前体系中以反应Ⅰ(和Ⅲ)为主,拐点后以反应Ⅱ为主;图中P1>P2,高压条件下更有利于反应Ⅰ(和Ⅲ),则P1条件下需要更高温度才能抑制反应Ⅰ(和Ⅲ),促进反应Ⅱ,使体系中的反应Ⅱ成为主要方面,

故答案为:升高温度,反应Ⅰ(和Ⅲ)的平衡左移使二氧化碳的平衡转化率降低;反应Ⅱ的平衡右移,使二氧化碳的平衡转化率增大;因此,图像中拐点前体系中以反应Ⅰ(和Ⅲ)为主,拐点后体系中以反应Ⅱ为主。图中P1>P2,高压条件下更有利于反应Ⅰ(和Ⅲ),因此P1条件下需要更高温度才能抑制反应Ⅰ(和Ⅲ),促进反应Ⅱ,使体系中的反应Ⅱ成为主要方面。

(1)三种物质均为分子晶体,水分子间存在氢键,CO2、CH4不含分子间氢键,H2O的沸点最大,CO2相对分子质量大于CH4;

(2)①氢气燃烧热的化学方程式为H2(g)+12O2(g)=H2O(l) ΔH=−285.8kJ/mol;CO燃烧热的化学方程式为CO(g)+12O2(g)=CO2(g) ΔH=−283kJ/mol;根据目标反应方程式可知;

②H2(g)+12O2(g)=H2O(l) ΔH=−285.8kJ/mol①;CO(g)+12O2(g)=CO2(g) ΔH=−283kJ/mol②;H2O(g)=H2O(l) ΔH4③;根据目标反应方程式,可知①−②−③,ΔH2=−285.8+283−ΔH4,若H2O(l)=H2O(g) ΔH4④,根据目标反应方程式可知,①−②+④;

(3)二氧化碳的结构式为O=C=O,其电子式为;根据ΔH=反应物键能总和―生成物键能总和;

(4)活化能越小,化学反应速率越快,根据图像可知,TS1、TS2、TS3所对应的反应速率快,活化能大为该途径的决速步;

(5)温度高于500℃后,CO2的转化率几乎保持不变但CH4的选择性下降的可能原因是(速率角度)温度高于500℃后,因积碳或超过了催化剂的活性温度等,致使催化剂对反应Ⅰ的催化效率降低,反应Ⅰ反应速率减慢,造成甲烷的选择性下降,而反应Ⅱ、Ⅲ的反应速率仍有所增加,可以保持二氧化碳的转化率基本不变;

(6)P1时曲线出现拐点的温度高于P2时的,原因是升高温度,使反应Ⅰ(和Ⅲ)的平衡左移使二氧化碳的平衡转化率降低;反应Ⅱ的平衡右移,二氧化碳的平衡转化率增大。因此,图像中拐点前体系中以反应Ⅰ(和Ⅲ)为主,拐点后体系中以反应Ⅱ为主。

本题反应中的能量变化和化学平衡,侧重考查学生焓变和平衡图像的掌握情况,试题难度中等。

18.【答案】羧基 ClCH2COOH+2NaOH→△H2OHOCH2COONa+NaCl+H2O、HOCH2COO−+H+→HOCH2COOH 取代反应 、、 保护醛基

【解析】解:(1)A的分子式为C2H4O2,不饱和度为1,A可以与Na2CO3溶液反应产生CO2,说明A含有的官能团只有羧基,

故答案为:羧基;

(2)B→X的过程中,有关反应方程式为ClCH2COOH+2NaOH→△H2OHOCH2COONa+NaCl+H2O、HOCH2COO−+H+→HOCH2COOH,

故答案为:ClCH2COOH+2NaOH→△H2OHOCH2COONa+NaCl+H2O、HOCH2COO−+H+→HOCH2COOH;

(3)反应①是CH3COOH转化为ClCH2COOH,该反应类型为取代反应,

故答案为:取代反应;

(4)由分析可知,Y的结构简式为,

故答案为:;

(5)合成E分三步进行,③为取代反应,该过程是氯原子取代−OH,可知E为,在酸性条件下反应产生中间产物1为,中间产物1的醛基与氨基再发生消去反应产生中间产物2为,中间产物2异构生成,

故答案为:、、;

(6)反应②中消除醛基,D的系列转化过程中存在氨基与羧基的反应,而在生成E的三步反应中第一步重新引入消除的醛基、第二步是醛基与氨基反应,可知整个反应②的目的是保护醛基,防止在D系列转化中醛基与氨基反应,

故答案为:保护醛基。

A的分子式为C2H4O2,(1)中A可以与Na2CO3溶液反应产生CO2,说明A含有羧基,结合B的结构简式(ClCH2COOH),可推知A为CH3COOH;(2)中X含三种元素,由B的结构简式、C的分子式,可知B中氯原子被羟基替代生成X,X中羟基发生醇的催化氧化生成C,推知X为HOCH2COOH、C为OHC−COOH,(4)中Y含有酯基,结合D的结构简式、反应条件,可知X与乙醇在浓硫酸、共热条件下生成Y为,与NaOH溶液共热发生酯的水解反应、然后酸化生成D(),经一系列反应产生,合成E经过3步反应,而(5)中E生成F的反应为取代反应,该过程是氯原子取代−OH,可知E为,在酸性条件下反应产生中间产物1为,中间产物1的醛基与氨基再发生消去反应产生中间产物2为,中间产物2异构生成。

本题考查有机物的推动与合成,涉及官能团、有机反应方程式的书写、有机反应类型、对步骤的分析评价等,充分利用转化中有机物结构简式、分子式进行分析推断,题目较好地考查了学生自学能力、分析推理能力、知识迁移运用能力。

19.【答案】0.158av 淀粉 加入最后一滴标准液,溶液由蓝色变为无色,且30s内不变色 4I−+ClO2−+4H+=2I2+Cl−+2H2O HPO42−既能电离:HPO42−⇌PO43−+H+,又能水解HPO42−+H2O⇌H2PO4−+OH−,且水解程度大于电离程度,则溶液中c(OH−)>c(H+) Br2+2KI=2KBr+I2 501000×av3v1 饮用水中含有少量O2,可将KI氧化为I2,使测定结果偏高

【解析】解:(1)根据题意,配制vmLamol/LNa2S2O3标准溶液,根据n=c⋅V=vmL×amol/L1000mL/L=va10−3mol,m=nM=va10−3mol×158g/mol=0.158avg,

故答案为:0.158av;

(2)向v1mL的饮用水中加入过量KI溶液,ClO2可将I−氧化为I2,用amol/LNa2S2O3标准溶液滴定,发生反应:I2+2Na2S2O3=2NaI+Na2S4O6,可看出Na2S2O3标准溶液与I2反应,根据I2遇淀粉变蓝可知指示剂为淀粉,则滴定终点的现象是加入最后一滴标准液,溶液由蓝色变为无色,且30s内不变色,

故答案为:淀粉;加入最后一滴标准液,溶液由蓝色变为无色,且30s内不变色;

(3)向①中反应后的溶液中,加入盐酸调节溶液pH=2,ClO2−在酸性环境下将I−氧化为I2,离子方程式为:4I−+ClO2−+4H+=2I2+Cl−+2H2O,

故答案为:4I−+ClO2−+4H+=2I2+Cl−+2H2O;

(4)磷酸氢二钠(Na2HPO4)溶液呈碱性的原因是HPO42−既能电离:HPO42−⇌PO43−+H+,又能水解HPO42−+H2O⇌H2PO4−+OH−,且水解程度大于电离程度,则溶液中c(OH−)>c(H+),使磷酸氢二钠(Na2HPO4)溶液呈碱性,

故答案为:HPO42−既能电离:HPO42−⇌PO43−+H+,又能水解HPO42−+H2O⇌H2PO4−+OH−,且水解程度大于电离程度,则溶液中c(OH−)>c(H+);

(5)向v1mL的饮用水中加入过量KBr溶液,加入浓盐酸调节溶液pH=0.5,ClO2、ClO2−和ClO3−均能将Br−氧化为Br2,然后加入过量KI溶液,Br2可将I−氧化为I2,化学方程式为:Br2+2KI=2KBr+I2,

故答案为:Br2+2KI=2KBr+I2;

(6)由实验Ⅰ②知,ClO3−将I−氧化为I2,I2用Na2S2O3标准溶液滴定,I2+2Na2S2O3=2NaI+Na2S4O6,则依据电子转移守恒有如下关系:ClO3−~6Na2S2O3,则ClO3−的含量为amol/L×v3mL×6×83.5g/mol×1000mg/gv1mL=501000×av3v1mg/L,

故答案为:501000×av3v1;

(7)由于饮用水中含有少量O2,可将KI氧化为I2,使滴定结果偏高,故测定总氯时不用KI直接反应,而是先加入KBr,

故答案为:饮用水中含有少量O2,可将KI氧化为I2,使测定结果偏高。

(1)根据题意,配制vmLamol/LNa2S2O3标准溶液,根据n=c⋅V,m=nM进行计算;

(2)向v1mL的饮用水中加入过量KI溶液,ClO2可将I−氧化为I2,用amol/LNa2S2O3标准溶液滴定,发生反应:I2+2Na2S2O3=2NaI+Na2S4O6,可看出Na2S2O3标准溶液与I2反应,根据I2遇淀粉变蓝可知;

(3)向①中反应后的溶液中,加入盐酸调节溶液pH=2,ClO2−在酸性环境下将I−氧化为I2;

(4)HPO42−既能电离:HPO42−⇌PO43−+H+,又能水解HPO42−+H2O⇌H2PO4−+OH−,且水解程度大于电离程度

(5)向v1mL的饮用水中加入过量KBr溶液,加入浓盐酸调节溶液pH=0.5,ClO2、ClO2−和ClO3−均能将Br−氧化为Br2,然后加入过量KI溶液,Br2可将I−氧化为I2;

(6)由实验Ⅰ②知,ClO3−将I−氧化为I2,I2用Na2S2O3标准溶液滴定,I2+2Na2S2O3=2NaI+Na2S4O6,则依据电子转移守恒有如下关系:ClO3−~6Na2S2O3进行计算;

(7)饮用水中含有少量O2,可将KI氧化为I2。

本题考查饮用水中Cl元素的含量测定,注意掌握氧化还原滴定、氧化还原计算、误差的分析等,题目难度中等。

相关试卷

这是一份北京市清华大学附属中学2023-2024学年高三上学期开学考试化学试题,共9页。

这是一份2023-2024学年北京市大兴重点中学高三(上)月考化学试卷(10月份)(含解析),共19页。试卷主要包含了单选题,简答题等内容,欢迎下载使用。

这是一份安徽重点大学附属中学2024届高三上学期第一次素质测试化学试题 Word版含解析,文件包含安徽重点大学附属中学2024届高三上学期第一次素质测试化学试题Word版含解析docx、安徽重点大学附属中学2024届高三上学期第一次素质测试化学试题Word版无答案docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共29页, 欢迎下载使用。