教科版 (2017)六年级上册2.昼夜交替现象教案设计

展开

这是一份教科版 (2017)六年级上册2.昼夜交替现象教案设计,共8页。教案主要包含了教材与学情分析,教学目标,教学重点、难点,教学准备,教学过程,板书设计,作业设计,教学反思等内容,欢迎下载使用。

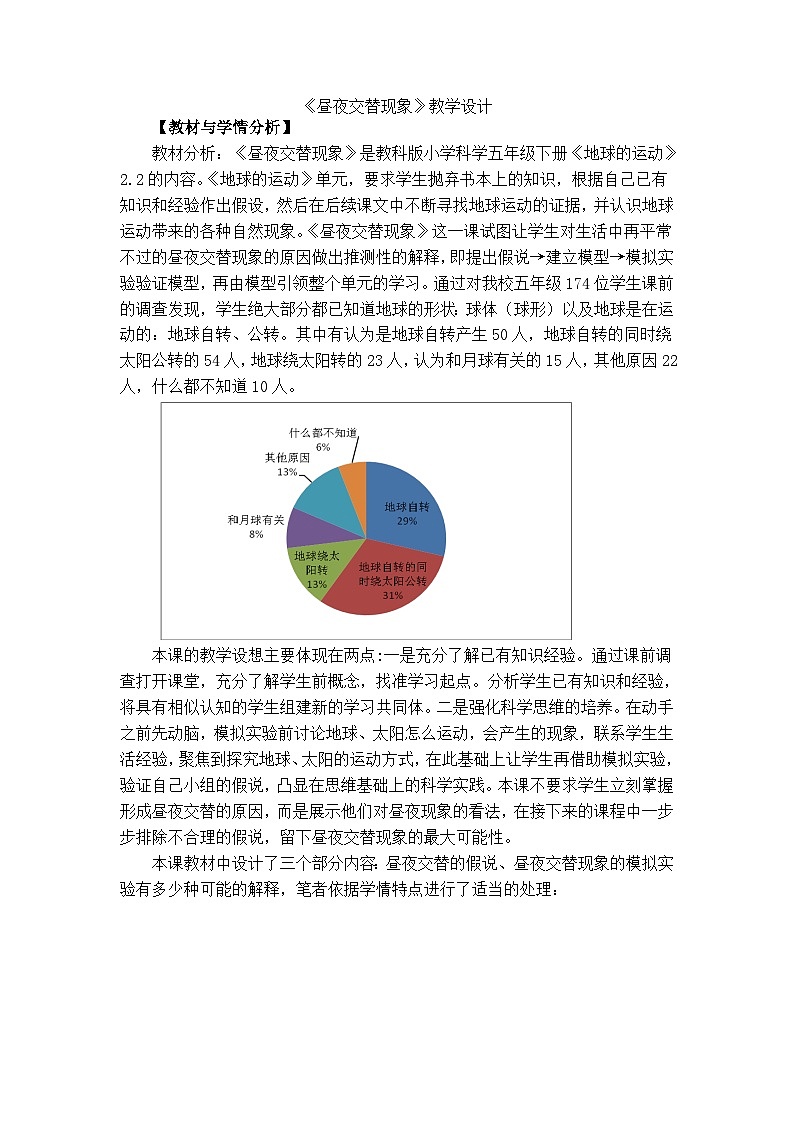

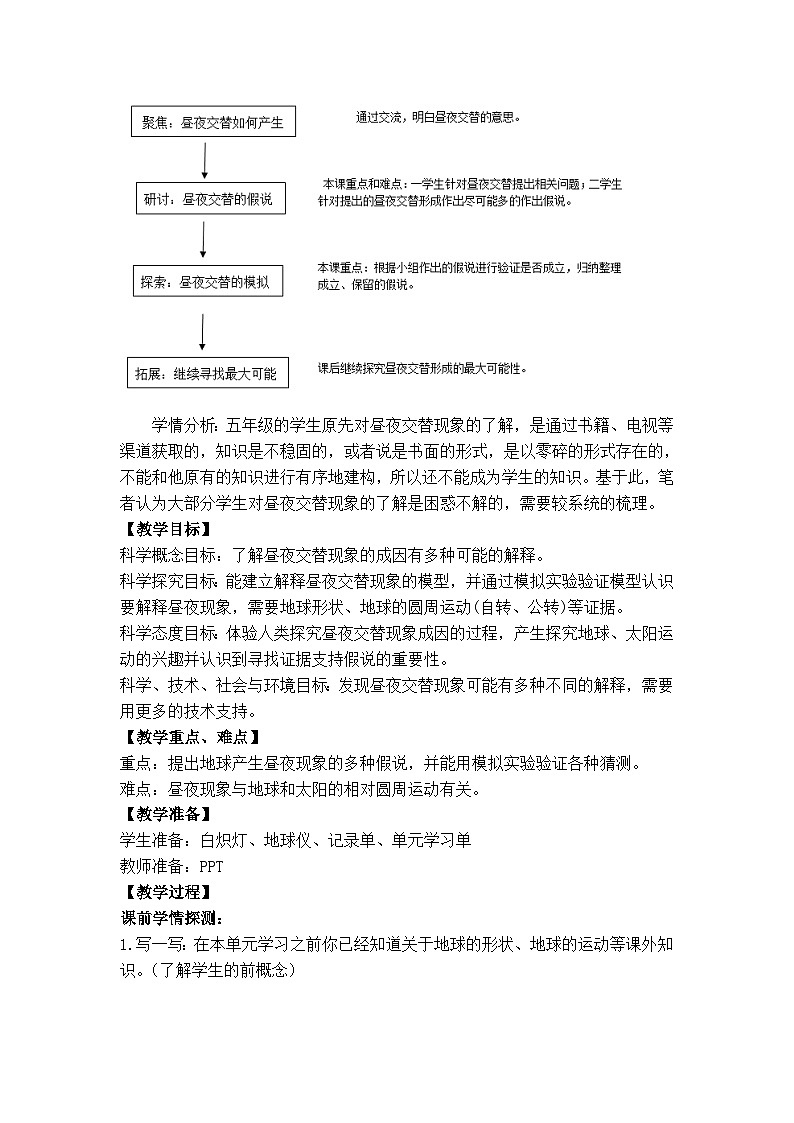

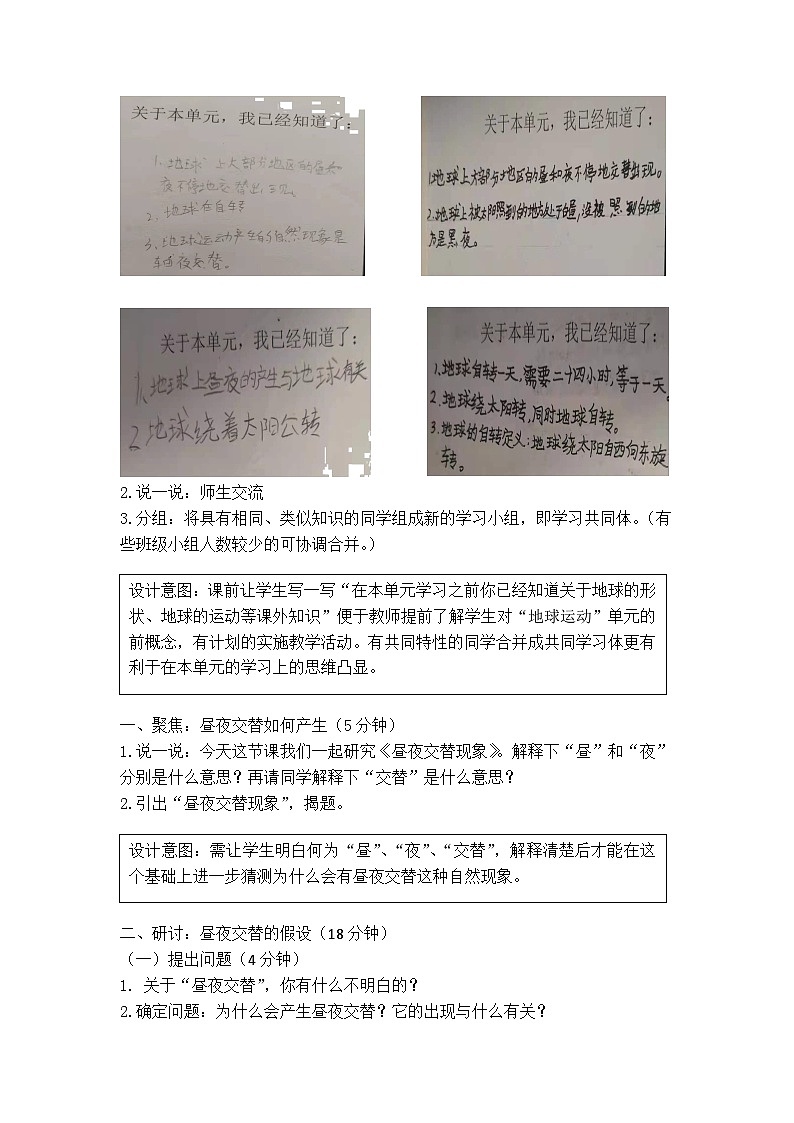

《昼夜交替现象》教学设计【教材与学情分析】教材分析:《昼夜交替现象》是教科版小学科学五年级下册《地球的运动》2.2的内容。《地球的运动》单元,要求学生抛弃书本上的知识,根据自己已有知识和经验作出假设,然后在后续课文中不断寻找地球运动的证据,并认识地球运动带来的各种自然现象。《昼夜交替现象》这一课试图让学生对生活中再平常不过的昼夜交替现象的原因做出推测性的解释,即提出假说→建立模型→模拟实验验证模型,再由模型引领整个单元的学习。通过对我校五年级174位学生课前的调查发现,学生绝大部分都已知道地球的形状:球体(球形)以及地球是在运动的:地球自转、公转。其中有认为是地球自转产生50人,地球自转的同时绕太阳公转的54人,地球绕太阳转的23人,认为和月球有关的15人,其他原因22人,什么都不知道10人。本课的教学设想主要体现在两点:一是充分了解已有知识经验。通过课前调查打开课堂,充分了解学生前概念,找准学习起点。分析学生已有知识和经验,将具有相似认知的学生组建新的学习共同体。二是强化科学思维的培养。在动手之前先动脑,模拟实验前讨论地球、太阳怎么运动,会产生的现象,联系学生生活经验,聚焦到探究地球、太阳的运动方式,在此基础上让学生再借助模拟实验,验证自己小组的假说,凸显在思维基础上的科学实践。本课不要求学生立刻掌握形成昼夜交替的原因,而是展示他们对昼夜现象的看法,在接下来的课程中一步步排除不合理的假说,留下昼夜交替现象的最大可能性。本课教材中设计了三个部分内容:昼夜交替的假说、昼夜交替现象的模拟实验有多少种可能的解释,笔者依据学情特点进行了适当的处理:学情分析:五年级的学生原先对昼夜交替现象的了解,是通过书籍、电视等渠道获取的,知识是不稳固的,或者说是书面的形式,是以零碎的形式存在的,不能和他原有的知识进行有序地建构,所以还不能成为学生的知识。基于此,笔者认为大部分学生对昼夜交替现象的了解是困惑不解的,需要较系统的梳理。【教学目标】科学概念目标:了解昼夜交替现象的成因有多种可能的解释。科学探究目标:能建立解释昼夜交替现象的模型,并通过模拟实验验证模型认识要解释昼夜现象,需要地球形状、地球的圆周运动(自转、公转)等证据。科学态度目标:体验人类探究昼夜交替现象成因的过程,产生探究地球、太阳运动的兴趣并认识到寻找证据支持假说的重要性。科学、技术、社会与环境目标:发现昼夜交替现象可能有多种不同的解释,需要用更多的技术支持。【教学重点、难点】重点:提出地球产生昼夜现象的多种假说,并能用模拟实验验证各种猜测。难点:昼夜现象与地球和太阳的相对圆周运动有关。【教学准备】学生准备:白炽灯、地球仪、记录单、单元学习单教师准备:PPT【教学过程】课前学情探测:1.写一写:在本单元学习之前你已经知道关于地球的形状、地球的运动等课外知识。(了解学生的前概念) 2.说一说:师生交流3.分组:将具有相同、类似知识的同学组成新的学习小组,即学习共同体。(有些班级小组人数较少的可协调合并。) 一、聚焦:昼夜交替如何产生(5分钟)1.说一说:今天这节课我们一起研究《昼夜交替现象》。解释下“昼”和“夜”分别是什么意思?再请同学解释下“交替”是什么意思?2.引出“昼夜交替现象”,揭题。 二、研讨:昼夜交替的假设(18分钟)(一)提出问题(4分钟)1. 关于“昼夜交替”,你有什么不明白的?2.确定问题:为什么会产生昼夜交替?它的出现与什么有关?3.出示教具:(亮着的白炽灯)模拟什么?(小地球仪)又是模拟什么?这样照射着,这地球上哪里是昼、哪里是夜?我们是根据什么判断地球仪上出现昼夜交替现象。3.试一试:谁能让它出现昼夜交替现象? (二)作出假说(14分钟)1.刚才出现昼夜交替现象时,太阳和地球是怎样运动的?我们可以用文字来描述。(师示范)除了这一种情况,还有没有其他情况也会出现昼夜交替现象呢?2.组织学生在独立思考的基础上进行分组讨论假说,并用文字描述,尽可能多的写出昼夜交替的可能性。(提醒学生:在上这一课时,“放弃”自己原有的关于昼夜交替的知识,跟着古人重走一遍关于探索昼夜交替奥秘之路。) 三、探索:昼夜交替的模拟(10分钟)1.现在有许多的猜测,到底哪些能产生昼夜交替现象?可以用什么方法来证明? (模拟实验)2.模拟地球上的昼夜交替现象,检验假说是否成立。归纳形成昼夜交替现象的可能性有多少种。 3.汇报时间:组内小结→全班交流,通过模拟实验发现,这些可能性大多数能形成昼夜交替现象。4.在这些能够出现昼夜交替现象的情况中,你认为哪种可能性最大。 四、拓展:继续寻找最大可能(7分钟)1.谈一谈:今天的科学之旅,你学会了什么? 2.评一评:小组里表现最好的是谁?好在哪里?这次学习哪组合作的最好?(奖励科学章)3.寻一寻:尝试用不同的方法来继续研究昼夜交替现象的最大可能性。 【板书设计】【作业设计】1. 尝试用不同的方法来继续研究昼夜交替现象的最大可能性。2. 查找资料:关于地心说和日心说。【教学反思】回顾本课,在解读教材,理解编写意图时,我对本课教材内容做了适当的处理。整节课充分调动学生对昼夜交替现象的产生的可能性尽可能多的作出猜测,适时引导学生自己提出问题,自由大胆的猜测,当探究成为学生内在需求时,引导学生自主探究,并做到动脑又动手,教学环节层层递进,学生高度投入,收获多多。1.寻找真理,漫漫长路本课是“地球的运动”单元的起始课,之后的科学探究都是在本课的假说基础上完成,因此需在课上充分调动学生学习的积极性,沿着古人寻找昼夜交替形成的真理之旅,尽情发挥想象作出尽可能多的假说,为接下来一步步、一课课的寻找新证据提供平台,同时丰富了探究的乐趣,让学生明白得到真理的过程如此曲折蜿蜒,需要付出漫长的时间、大量的人力物力、共同合作等等。2.优化教学,有效整合课程改革需要教师树立教材观,在地球的运动这个单元中,根据这个单元的教材内容特点,特制定了单元学习单(如下图)。学生每学完一课后在“我已经学会了哪些知识”一栏中填充所学到的知识点,积少成多,等一单元结束时学生会发现原来自己在不知不觉中收获了一整个板块的知识点,在单元复习时可以多加利用。3.基于学情,组成共同体基于学生前概念组成的差异,进行分组,形成新的学习共同体,针对不同小组之间的差异,给予不同小组不同的帮助(锦囊妙招、锦囊绝招),有效教学,高效教学,教学多样化,以达到彼此学习共同进步的最终目的。4.拓展内容,前后“搭桥”教材中要求“把所有解释用图画贴在墙上,然后去找地球运动的新证据,再对这些解释进行排除或修正”;在后面的课文中也相继提到“我们做出的昼夜交替现象的解释有哪些可以被排除或保留”等等相关内容,本课是搭桥铺路的作用,学生在一课课的学习中一个个的排除不成立的假说,这个探究的过程是让人兴奋的,一步步的解开重重迷雾后露出事实的真相,是振奋人心的。当然本课的设计也有许多的不足之处,还需要在一次次的实践中,一次次的磨砺中修改完善。

相关教案

这是一份小学科学教科版 (2017)六年级上册2.昼夜交替现象教学设计,共3页。教案主要包含了探索,研讨等内容,欢迎下载使用。

这是一份教科版 (2017)六年级上册2.昼夜交替现象一等奖教案,共5页。教案主要包含了判断题等内容,欢迎下载使用。

这是一份小学教科版 (2017)2.昼夜交替现象教案,共1页。