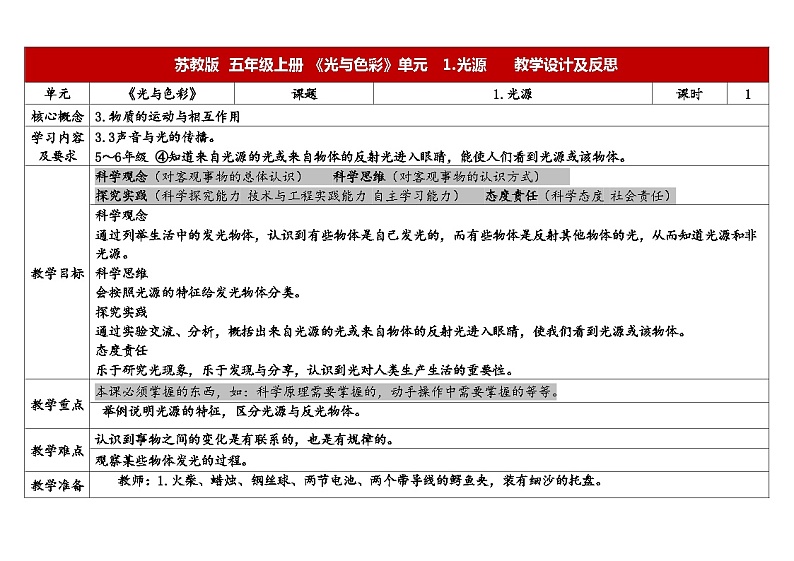

小学科学苏教版 (2017)五年级上册1 光源教案设计

展开单元

《光与色彩》

课题

1.光源

课时

1

核心概念

3.物质的运动与相互作用

学习内容及要求

3.3声音与光的传播。

5~6年级 ④知道来自光源的光或来自物体的反射光进入眼睛,能使人们看到光源或该物体。

教学目标

科学观念(对客观事物的总体认识)科学思维(对客观事物的认识方式)

探究实践(科学探究能力 技术与工程实践能力 自主学习能力) 态度责任(科学态度 社会责任)

科学观念

通过列举生活中的发光物体,认识到有些物体是自己发光的,而有些物体是反射其他物体的光,从而知道光源和非光源。

科学思维

会按照光源的特征给发光物体分类。

探究实践

通过实验交流、分析,概括出来自光源的光或来自物体的反射光进入眼睛,使我们看到光源或该物体。

态度责任

乐于研究光现象,乐于发现与分享,认识到光对人类生产生活的重要性。

教学重点

本课必须掌握的东西,如:科学原理需要掌握的,动手操作中需要掌握的等等。

举例说明光源的特征,区分光源与反光物体。

教学难点

认识到事物之间的变化是有联系的,也是有规律的。

观察某些物体发光的过程。

教学准备

教师:1.火柴、蜡烛、钢丝球、两节电池、两个带导线的鳄鱼夹,装有细沙的托盘。

学生:1.手电筒、镜子等;2.记录单等。

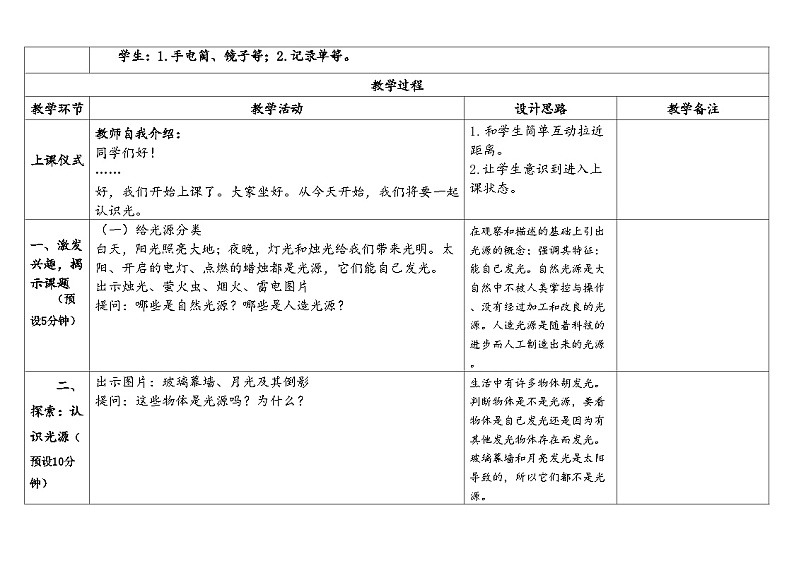

教学过程

教学环节

教学活动

设计思路

教学备注

上课仪式

教师自我介绍:

同学们好!

……

好,我们开始上课了。大家坐好。从今天开始,我们将要一起认识光。

和学生简单互动拉近距离。

2.让学生意识到进入上课状态。

一、激发兴趣,揭示课题

(预设5分钟)

(一)给光源分类

白天,阳光照亮大地;夜晚,灯光和烛光给我们带来光明。太阳、开启的电灯、点燃的蜡烛都是光源,它们能自己发光。

出示烛光、萤火虫、烟火、雷电图片

提问:哪些是自然光源?哪些是人造光源?

在观察和描述的基础上引出光源的概念;强调其特征:能自己发光。自然光源是大自然中不被人类掌控与操作、没有经过加工和改良的光源。人造光源是随着科技的进步而人工制造出来的光源。

二、探索:认识光源(预设10分钟)

出示图片:玻璃幕墙、月光及其倒影

提问:这些物体是光源吗?为什么?

生活中有许多物体胡发光。判断物体是不是光源,要看物体是自己发光还是因为有其他发光物体存在而发光。玻璃幕墙和月亮发光是太阳导致的,所以它们都不是光源。

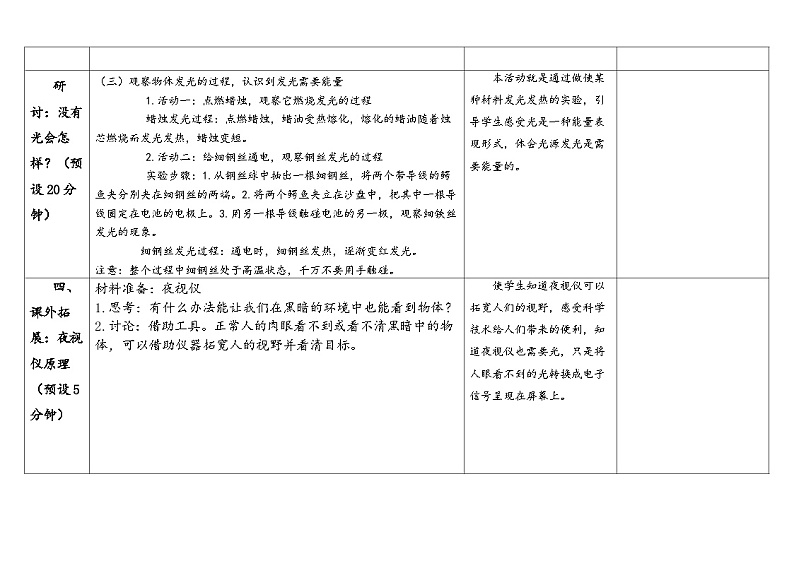

研讨:没有光会怎样?(预设20分钟)

(三)观察物体发光的过程,认识到发光需要能量

1.活动一:点燃蜡烛,观察它燃烧发光的过程

蜡烛发光过程:点燃蜡烛,蜡油受热熔化,熔化的蜡油随着烛芯燃烧而发光发热,蜡烛变短。

2.活动二:给细钢丝通电,观察钢丝发光的过程

实验步骤:1.从钢丝球中抽出一根细钢丝,将两个带导线的鳄鱼夹分别夹在细钢丝的两端。2.将两个鳄鱼夹立在沙盘中,把其中一根导线固定在电池的电极上。3.用另一根导线触碰电池的另一极,观察细铁丝发光的现象。

细钢丝发光过程:通电时,细钢丝发热,逐渐变红发光。

注意:整个过程中细钢丝处于高温状态,千万不要用手触碰。

本活动就是通过做使某种材料发光发热的实验,引导学生感受光是一种能量表现形式,体会光源发光是需要能量的。

四、课外拓展:夜视仪原理(预设5分钟)

材料准备:夜视仪

1.思考:有什么办法能让我们在黑暗的环境中也能看到物体?

2.讨论:借助工具。正常人的肉眼看不到或看不清黑暗中的物体,可以借助仪器拓宽人的视野并看清目标。

使学生知道夜视仪可以拓宽人们的视野,感受科学技术给人们带来的便利,知道夜视仪也需要光,只是将人眼看不到的光转换成电子信号呈现在屏幕上。

五、练一练

一、判断题

1.太阳、雷电、萤火虫、发光水母是人造光源。( )

2.月球本身就是光源。( )

3.能自行发光的物体叫做光源。( )

4.生活中有许多物体会发光,判断物体是不是光源要看物体是自己发光还是因为光体存在而发光。( )

5.萤火虫的光比较微弱,所以它不是光源。( )

答案:1.× 2.× 3.√ 4.√ 5.×

二、选择题

1,光源是能自己发光的,以下物体是光源的是 ( )

A.玻璃 B.太阳 C.月亮 D.镜子

2.下列光源中,属于自然光源的是 ( )

A.阳光下闪闪发光的镜子 B.萤火虫 C.手电筒 D.以上都不是

3,太阳和灯泡发出的光分别属于 ( )

A.自然光和反射光 B.人造光和反射光 C.自然光和人造光 D.以上都不是

4.( )是生活中最重要的光源。

A.北极星 B.月球 C.太阳 D.电灯

5.下列说法正确的是( )

A,高楼大厦的玻璃幕墙光很亮,所以它们是很好的光源

B.十五的月亮又圆又亮,属于光源

C.关闭台灯,台灯不能发光,所以它就不是光源了

D.以上都不对

答案:1.B 2.B 3.C 4.C 5.C

在线练习:

六、整理

老师指导学生进行材料的整理。

培养学生使用整理材料的好习惯。

七、板书设计

光源(课题)

人造光源 自然光源

八、课堂反思

注:爱牛组织老师在课堂实践后的反思,大部分是使用了爱牛配套材料,部分观点仅代表反思老师人个观点,仅供大家参考!

一本课是新教材苏教版五年级《科学》上册第一单元《光与色彩》第一课。本课逐渐深入地安排了三部分内容。第一部分,根据光源概念与生活经验,讨论哪些是自然光源,哪些是人造光源,进而学会给光源分类。第二部分,分析图片呈现的发光现象,知道发光物体分为光源与反光物体两类,学会区分。第三部分,通过点燃蜡烛、给细钢丝通电两个活动,观察物体发光的过程,认识到发光需要能量。

二、教学反思

1.积极搭建教与学的支架,将课堂交给学生

新课改要求教师作为课堂的主导,学生作为课堂的主体,教师应该充分运用各种教学策略,引导学生积极参与课堂,从而促进学生的发展。具体到科学课堂上,教师应摒弃原先的授受课堂,而应当蹲到学生的身边,通过不同的教学方法、提供结构化的教学材料等积极地为学生搭建思维的支架,促进学生科学思维的发展,提高学生的科学素养

例如在本节课第二个环节“认识光源”,在认识了光源的定义后,我挑选了生活中另一些典型的光源与反光的物体,然后通过“独立判断”、交流、讨论、汇报这些形式,将课堂交给学生,在这些环节中,每个学生的思维都主动参与了,当遇到与自己观点不一致时在讨论交流的过程中,他的表达、分析、判断等能力都能在这些环节中得到运用和发展。

2.利用多种策略牢牢抓住学生的兴趣

《光源》作为本单元的起始课,需要吸引学生进入光的美妙世界。因此,我在课堂导入的时候,挑选了生活中发光物体的图片和视频,辅以文字介绍和音乐,唤起学生的记忆让他们沉浸在光的世界中,感受光带来的美

在“让钢丝发光”的环节中,学生根据生活经验可以非常肯定钢丝不是光源,通过故意制造矛盾,通过提问“那它有没有机会成为光源呢”一下子吸引学生的兴趣,促使他们积极投入试验

不仅如此,我们还可以利用其他的技术,例如:小组实验记录可以采用白板、树状图或者利用一些模拟软件进行模拟实验等等,这些教学策略有助于学生全身心投入学习的过程。

苏教版 五年级上册 《光与色彩》单元 2.光的传播 教学设计及反思

单元

《光与色彩》

课题

2.光的传播

课时

1

核心概念

3.物质的运动与相互作用

学习内容及要求

3.3声音与光的传播。

5~6年级 ⑤知道光在空气中沿直线传播。

教学目标

科学观念(对客观事物的总体认识)科学思维(对客观事物的认识方式)

探究实践(科学探究能力 技术与工程实践能力 自主学习能力) 态度责任(科学态度 社会责任)

科学观念

在观察活动中,发现光在空气中沿直线传播的特征。

科学思维

能通过生活现象,了解光的直线传播。

探究实践

初步学会设计、制作、安装适宜的实验装置,观察并发现光在空气中的传播路径。

态度责任

体验科学探究活动的乐趣,乐于合作与分享。

教学重点

本课必须掌握的东西,如:科学原理需要掌握的,动手操作中需要掌握的等等。

认识光在空气中沿直线传播的特征。

教学难点

认识到事物之间的变化是有联系的,也是有规律的。

设计实验,观察并发现光在空气中的传播路径。

教学准备

教师:激光笔、带盖子的透明玻璃仪器、线香、火柴、手电筒、若干张硬卡纸、剪刀、橡皮泥、半透明塑料膜、纸杯、橡皮筋、蜡烛等。

学生:1.记录单等。

教学过程

教学环节

教学活动

设计思路

教学备注

上课仪式

教师自我介绍:

同学们好!

……

好,我们开始上课了。大家坐好。从今天开始,我们将要一起认识光。

和学生简单互动拉近距离。

2.让学生意识到进入上课状态。

一、激发兴趣,揭示课题

(预设5分钟)

(一)寻找光的传播路径的共同点

出示图片:阳光穿过树叶间隙、云隙、汽车远光灯、打开的激光灯

提问:这些光的传播路径有什么共同特点?

通过分析讨论这些图片,共同特点是都能看见光束,而且光束看起来都是直线。

二、探索:认识光源(预设10分钟)

(二)研究光在空气中的传播

方法一:

1.把几支点燃的线香放入透明的玻璃容器内,盖上盖子。

2.待充满烟雾后,打开激光笔,并使光束从各个方向射入玻璃容器,观察光束在烟雾中传播的现象。

方法二:

1.剪三张同样大小的硬卡纸,在每张硬卡纸中间挖个小孔。

2.用橡皮泥固定硬卡纸,使它们保持直立。

3.左右移动硬卡纸,观察在什么情况下可以看见手电筒发出的光。

提问:这两个实验说明了什么?

结论:光是沿直线传播的。

应用:在排队中,怎样能判断队伍是否排齐?

通过两个不同的实验,利用某种特定的事物再现人们在自然或生活中所见的光沿直线传播的情形。一是对比激光束与直线物体来证明光是沿直线传播的,二是用相同的硬卡纸上的小孔的直线排列来印证光是沿直线传播的。

研讨:没有光会怎样?(预设20分钟)

(三)制作一个装置做小孔成像实验

1.科学阅读:两千多年前,我国古代学者墨子发现了一个有趣的现象——光从门上的小孔射进来,会在对面的墙上形成外面景物的倒像。这种现象被称为“小孔成像”,它的原理就是光沿直线传播。

2.做小孔成像实验。

实验步骤:

(1)准备半透明塑料膜、纸杯、橡皮筋和蜡烛。

(2)将塑料膜蒙在纸杯口上,用橡皮筋扎牢。

(3)用笔尖在纸杯底部扎一个小孔。

(4)将纸杯底部的小孔对着点燃的蜡烛,慢慢调整纸杯与蜡烛之间的距离,直到能看到清晰的像为止。

认识光的直线传播特点需要更多证据作为支持。该活动就是要动手制作一个小孔成像实验装置,通过操作与调整这一装置使小孔成像现象显现,让学生进一步感受光的直线传播特点,同时在观察小孔成像过程中理解这一现象的原理。

四、课外拓展:直线传播的运用(预设5分钟)

1.思考:人类利用光的直线传播可以做哪些事?

2.讨论:利用光的直线传播可以揭示哪些奥秘。

培养的学生对于光的观察力和想象力。

五、练一练

一、判断题

1.光在空气中是直线传播的,在水中不是直线传播的。( )

2.光和声音的传播方式一样。( )

3.激光笔发射的光对眼睛有害,一定要避免直视。( )

4.阳光穿过树林照到地上,呈现出的是曲线。( )

5.萤火虫发出的光不是沿直线传播的。( )

答案:1.× 2.× 3.√ 4.× 5.×

二、选择题

1.集合时,我们每个人都看着前面同学的后脑勺,就能迅速排整齐。下列现象与该光学原理不一样的是( )。

A.手影游戏 B.小孔成像 C.海市蜃楼 D.以上都不是

2.树林中看见斑驳的阳光,这一现象说明( )

A.光沿直线传播 B.光的反射现象 C.光的折射现象 D.以上说法都不对

3.光在烟雾中是以( )形式传播的。

A.曲线 B.直线 C.折线 D.以上都不对

4.在排一列纵队时,如果后一位同学只能看到前一位同学的后脑勺,那么就表示

队伍排直了,这是因为( )

A.光速极快 B.光的反射 C. 光沿直线传播 D.以上说法都不对

5.在运动会的射击比赛中,运动员都是闭上一只眼睛,用另一只眼睛来瞄准,这

是( )

A.为了缓解眼部肌肉的疲劳 B.利用光沿直线传播的原理

C.因为比赛规则只能用一只眼睛瞄准 D.以上说法都不对

答案:1.B 2.A 3.B 4.C 5.B

在线练习:

六、整理

老师指导学生进行材料的整理。

培养学生使用整理材料的好习惯。

七、板书设计

光的传播(课题)

光是沿直线传播的。

八、课堂反思

注:爱牛组织老师在课堂实践后的反思,大部分是使用了爱牛配套材料,部分观点仅代表反思老师人个观点,仅供大家参考!

一、教材分析

本课是新教材苏教版五年级《科学》上册第一单元《光与色彩》第二课。本课逐渐深入地安排了三部分内容。第一部分,基于学生过往的知识与经历,围绕自然光源和人造光源的传播路径的共同特点进行讨论,提出问题。 第二部分,通过两个探究活动,观察并发现光在空气中沿直线传播,并根据光的这一特征,解释有关的自然现象,说明生活中人们对于这一特征的利用。第三部分,制作一个简单的装置做小孔成像实验,进一步证明光在空气中沿直线传播,印证我国古代学者墨子关于小孔成像的发现。

二、教学反思

教学反思:(1)注重学生探究活动,把科学探究的学习和科学内容的学习放在同等地位。笔者改变了旧的教学方式,提供大量器材,给学生适当的时间,让他们自己动手动脑,经历实验过程,并在其中去想,去说,去做,去表达,去感悟,去探索物理实验反映的物理本质。“发现”了光在同种均匀介质中的传播特点通过探究光的直线传播规律,学生初步体会到了“提出问题一-实验探究一一得出结论一解释现象(产生问题的现象)应用结论”的科学研究方法。这种探究方法,将对今后的实验研究起着不可估量的作用:(2)注重学生的学习兴趣,从生活走向物理,从物理走向社会。充分挖掘了学生的创新潜能整节课,学生始终处于积极参与探究的状态之中,他们在思考之后,自己能去选取仪器,设计实验,想到了一些非常有创意的方法。说明学生能独立地去探索、去实践。只要给他们充分发挥的时间和空间,就会激发起他们的创新潜能:(3)知识与技能,过程与方法,情感、态度与价值观三者并重。本节课充分展现了物理实验及其教学的魅力。本课设计的富有创意的物理实验,突破了长期以来的教学难点,成功演示了光在均匀介质中的传播路径。实验效果非常好,让学生在经历实验探究的活动中,领略了光的奇妙,发展了对科学的好奇心,体验了探索自然规律的喜悦.(4)本设计的特色和亮点:充分突出学生探究的主动性,实验由学生参与设计、演示:在整个探究活动中注重生生交流,师生交流,而且对学生活动的评价不仅由教师进行,也由学生进行,突出了交流和评价在探究活动中的重要作用,使学生获得极大的成就感,师生互动,充分激发了学生对探究的兴趣和信心:在器材的选择方面,也注重突出从生活走向物理,从物理走向生活。例如用香制造烟雾,用半截饮料瓶做烟雾罩可以创造烟雾弥漫的情境。而且牛奶、果冻都是来自生活实验效果很好地证明了物理规律。

1.光源

【教材分析】

《光源》是苏教版科学五年级上册第1单元《光与色彩》的第一课。本课既是本单元的起始课,也是本册书的起始课。作为单元起始课,本课有两个主要任务,一是帮助学生梳理对光的原有认知,为本单元的学习确定起点;二是帮助学生正确理解什么是光源。

本课立足于观察和描述生活中常见的光,认识它们的形成特征与性质,围绕物体自己能否发光,也就是鉴别光源这一主题展开。本课教学内容由三个部分组成:

第一部分,根据光源概念与生活经验,讨论哪些是自然光源、哪些是人造光源,进而学会给光源分类。第二部分,分析图片呈现的发光现象,知道可见的物体分为两类:光源与反光物体。学会判断物体是不是光源。第三部分,通过“点燃蜡烛”“给细钢丝通电”两个活动,了解物体发光的过程,认识发光需要能量。

【学情分析】

五年级学生对于光和光的特性有很多生活上的经验,比如学生知道影子跟光有关,但不能清楚地用光的直线传播解释影子的形成;知道太阳是光源,月亮不能发光,不是光源,但不能准确地给出光源的概念;知道从镜子中能够看到物体,但不能解释其原因等。所以本节课适宜以头脑风暴开始,帮助学生梳理已有认知,进而提出本单元即将研究的相关问题,为后续学习建立起点。

【教学目标】

科学知识目标

通常把那些自身能发光的物体称为光源。

科学探究目标

1.能识别来自光源的光,如太阳光、灯光。

2.能识别来自物体反射的光,如月光。

3.会按照光源的特征给发光物体分类。

科学态度目标

1.认识到事物之间的变化是有联系的,也是有规律的。

2.在实验观察中养成严谨、细致、实事求是的态度。

3.乐于研究光现象,乐于分享与发现。

科学、技术、社会与环境目标

意识到光对人类生产生活的重要性。

【教学重点】

举例说明发光物体的特征,鉴别光源与非光源物体。

【教学难点】

观察某些物体的发光过程。

【教学准备】

火柴、蜡烛、钢丝球、两节电池、带导线的鳄鱼夹、装有细沙的托盘。

【教学过程】

一、识别自然光源与人造光源

1.师:(出示阳光照射树林的图片)请学生说一说看到图片后能想到什么。

预设:学生可能会提到阳光、清晨、树林、雾气、生机盎然……

2.师:当清晨的第一缕阳光照射在地球上,新的一天就开始了,光对我们来说非常重要,今天我们就来学习。关于光,你都知道什么?

生:自由表达。

3.师:生活中经常能看见各种自己能够发光的物体,你认识它们吗?

生:太阳、点燃的蜡烛……

4.师:白天,阳光照亮大地;夜晚,灯光和烛火给我们带来光明。太阳、开启的电灯、点燃的蜡烛都是光源。太阳是最常见、最不能缺少的光源,请观看视频:发光发热的太阳。

生:观看视频。

师:看了视频,你有什么想说的?

生:太阳真的太重要了。

5.师:同学们,你在何时何地看见过其他光源,它们发光有怎样的特点?

生:很多地方都看到光源。它们都在发光。

6.师:你看到的光源,它们是怎样发光的呢?你仔细观察过吗?

生:太阳发光是因为内部发生剧烈的变化;蜡烛发光是因为它在燃烧;电灯发光是因为通了电。

7.师:不同的光源,发光的原因不同。这些光源中,有些是依靠自身发光的,有的是我们将它变成光源。如果将这些光源分类两类,你会如何分?理由是什么?

生:自然光源和人造光源。

师:你如何区分这两类?

生:自然物就是大自然中存在的,而人造物是经过人类的加工与改良的。

7.师:请同学们完成活动手册第1题,区分自然光源和人造光源。

[设计意图:观察各种自己可以发光的物体——光源,认识这些光源是自然光源还是人造光源。这个活动就是要学生知道什么是光源,能够判断某种发光体是否经过人类的加工与改良。]

二、发光物体与反光物体

1.师:同学们,生活中的光源有很多,那你看,这些物体中哪些是光源呢?理由是什么?同学之间相互讨论一下。

生:小组研讨并分类。

讨论结果:白炽灯、太阳光、萤火虫、发光鱼、蜡烛、星光等是光源,月光、汽车后视镜不是光源。

2.师:月亮是光源吗?说说你的理由。

生:月亮不是光源,它反射的太阳光。

3.师:因此,并不是我们看到的所有发光物体都是光源,有些物体看着虽然发光,其实本身不发光,是反射别的光源的光。

4.师:熄灭的蜡烛是光源吗?断电的电灯是光源吗?

生:熄灭的蜡烛不是光源,点燃的蜡烛才是光源。断电的电灯不是光源,通电发光的电灯才是光源。

5.师:现在,你能给出一个光源的定义吗?

生:自身能发光的正在发光的物体被称为光源。

6.师:因此,光源要满足两个条件:(1)自身能够发光;(2)正在发光。请同学们完成活动手册第2题。

7.师:生活中有许多物体会发光,如何判断物体是不是光源呢?

生:发光的前提下,正在发光且自己发出的光,不是反射其他物体的光。判断物体是不是光源要看物体是自己发光还是因为有其他发光体存在而发光。玻璃幕墙和月亮发光是太阳导致的,水面发光是月光导致的,所以它们都不是光源。

[设计意图:该活动要学生认识能够发光的物体并不都是光源,有些看起来闪光的物体本身是不发光的。这个活动就是要学生指出可见的“发光体”分为两类:光源与反光物体,是为后续学习光的反射积累一定的经验与知识。]

三、观察蜡烛与细钢丝发光的过程

1.师:接下来,我们选取两个光源,来看看它们发光的过程。以前电灯没普及的时候,人们常用煤油和蜡烛照明,同学们仔细观察过蜡烛吗?

生:蜡烛是蜡组成的,中间有一根棉线。

2.师:点燃蜡烛,请同学们观察,蜡烛在发光时,是什么在燃烧?是蜡烛芯还是蜡烛中的蜡油?

生:蜡烛燃烧时主要消耗的是蜡油,蜡油为发光发热提供了原料。

3.师:蜡烛在燃烧时,一部分能量发光。另一些能量被释放出来,变成热能,所以我们能感受到燃烧的蜡烛温度高。接下来,我们要完成另一个实验,给细钢丝通电,观察钢丝发光的过程。同学们仔细阅读教材内容,明确实验步骤。

(1)从钢丝球中抽出一根细钢丝,将两个带导线的鳄鱼夹分别夹在细钢丝的两端。

(2)将两个鳄鱼夹立在沙盘中,把其中一根导线固定在电池的电极上。

(3)用另一根导线碰触电池的另一极,观察细钢丝发光的现象。

注意:整个过程中细钢丝处于高温状态,千万不要触碰它。

4.师:钢丝发光有什么样的现象?

生:通电时,细钢丝发热,逐渐变红发光。

5.细钢丝发光发热时要消耗什么?

生:钢丝在发光发热时电池为其提供了能量。

6.师:两个实验都是物体发光的实验,这两个实验的共同点是什么?

生:除了发光之外,还发热。

7.师:光和热都是能量的一种形式。光源发光也是需要能量的。

[设计意图:要学生认识光是能量表现形式之一是有难度的,此活动就是通过做使某种材料发光发热的实验,引导学生感受光是一种能量。同时在观察蜡烛和细钢丝发光过程中体会光源发光是需要能量的。]

四、总结拓展

通过今天的学习,你收获了什么?

【板书设计】

1.光源

自然光源人造光源

光源发光需要能量

《光源》教学设计

教材分析

本课是新教材苏教版五年级《科学》上册第一单元《光与色彩》第一课。本课逐渐深入地安排了三部分内容。第一部分,根据光源概念与生活经验,讨论哪些是自然光源,哪些是人造光源,进而学会给光源分类。第二部分,分析图片呈现的发光现象,知道发光物体分为光源与反光物体两类,学会区分。第三部分,通过点燃蜡烛、给细钢丝通电两个活动,观察物体发光的过程,认识到发光需要能量。

学习目标

1.观察各种光源,能区分自然光源与人造光源;

2.会按照光源的特征给发光物体分类;

3.乐于研究光现象,乐于发现与分享。

三、重点与难点

重点: 举例说明光源的特征,区分光源与反光物体。

难点: 观察某些物体发光的过程。

四、教学准备

火柴、蜡烛、钢丝球、两节电池、两个带导线的鳄鱼夹,装有细沙的托盘。

五、教学过程

(一)给光源分类

白天,阳光照亮大地;夜晚,灯光和烛光给我们带来光明。太阳、开启的电灯、点燃的蜡烛都是光源,它们能自己发光。

出示烛光、萤火虫、烟火、雷电图片

提问:哪些是自然光源?哪些是人造光源?

【意图解析】在观察和描述的基础上引出光源的概念;强调其特征:能自己发光。自然光源是大自然中不被人类掌控与操作、没有经过加工和改良的光源。人造光源是随着科技的进步而人工制造出来的光源。

(二)比较光源与反光物

出示图片:玻璃幕墙、月光及其倒影

提问:这些物体是光源吗?为什么?

【意图解析】生活中有许多物体胡发光。判断物体是不是光源,要看物体是自己发光还是因为有其他发光物体存在而发光。玻璃幕墙和月亮发光是太阳导致的,所以它们都不是光源。

(三)观察物体发光的过程,认识到发光需要能量

1.活动一:点燃蜡烛,观察它燃烧发光的过程

蜡烛发光过程:点燃蜡烛,蜡油受热熔化,熔化的蜡油随着烛芯燃烧而发光发热,蜡烛变短。

2.活动二:给细钢丝通电,观察钢丝发光的过程

实验步骤:1.从钢丝球中抽出一根细钢丝,将两个带导线的鳄鱼夹分别夹在细钢丝的两端。2.将两个鳄鱼夹立在沙盘中,把其中一根导线固定在电池的电极上。3.用另一根导线触碰电池的另一极,观察细铁丝发光的现象。

细钢丝发光过程:通电时,细钢丝发热,逐渐变红发光。

注意:整个过程中细钢丝处于高温状态,千万不要用手触碰。

【意图解析】本活动就是通过做使某种材料发光发热的实验,引导学生感受光是一种能量表现形式,体会光源发光是需要能量的。

六、板书设计

光源(课题)

人造光源 自然光源

小学科学苏教版 (2017)五年级上册第5单元 人体“司令部”20 大脑的开发与利用教学设计: 这是一份小学科学苏教版 (2017)五年级上册第5单元 人体“司令部”20 大脑的开发与利用教学设计,共5页。教案主要包含了问题导入,探究新知,拓展与应用,练一练,整理,板书设计,课堂反思等内容,欢迎下载使用。

小学科学第5单元 人体“司令部”19 我们的大脑教案: 这是一份小学科学第5单元 人体“司令部”19 我们的大脑教案,共5页。教案主要包含了问题导入,探究新知,拓展与应用,练一练,整理,板书设计,课堂反思等内容,欢迎下载使用。

小学科学苏教版 (2017)五年级上册18 从刺激到反应教学设计: 这是一份小学科学苏教版 (2017)五年级上册18 从刺激到反应教学设计,共5页。教案主要包含了问题导入,探究新知,拓展与应用,练一练,整理,板书设计,课堂反思等内容,欢迎下载使用。