- 新教材适用2023_2024学年高中历史第3单元辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一第9课两宋的政治和军事学案部编版必修中外历史纲要上 学案 0 次下载

- 新教材适用2023_2024学年高中历史第3单元辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一第10课辽夏金元的统治学案部编版必修中外历史纲要上 学案 0 次下载

- 新教材适用2023_2024学年高中历史第4单元明清中国版图的奠定与面临的挑战第13课清朝前中期的鼎盛与危机学案部编版必修中外历史纲要上 学案 0 次下载

- 新教材适用2023_2024学年高中历史第4单元明清中国版图的奠定与面临的挑战第14课明至清中叶的经济与文化学案部编版必修中外历史纲要上 学案 0 次下载

- 新教材适用2023_2024学年高中历史第5单元晚清时期的内忧外患与救亡图存第15课两次鸦片战争学案部编版必修中外历史纲要上 学案 0 次下载

高中历史人教统编版(必修)中外历史纲要(上)第12课 从明朝建立到清军入关导学案

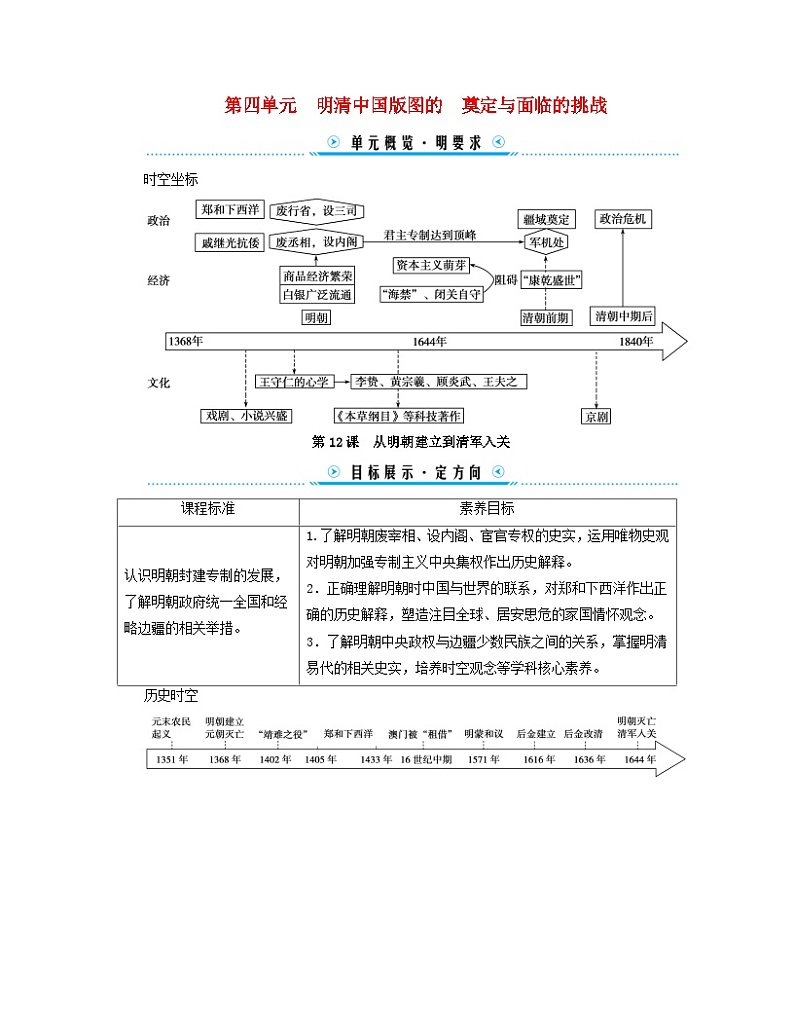

展开时空坐标

第12课 从明朝建立到清军入关

历史时空

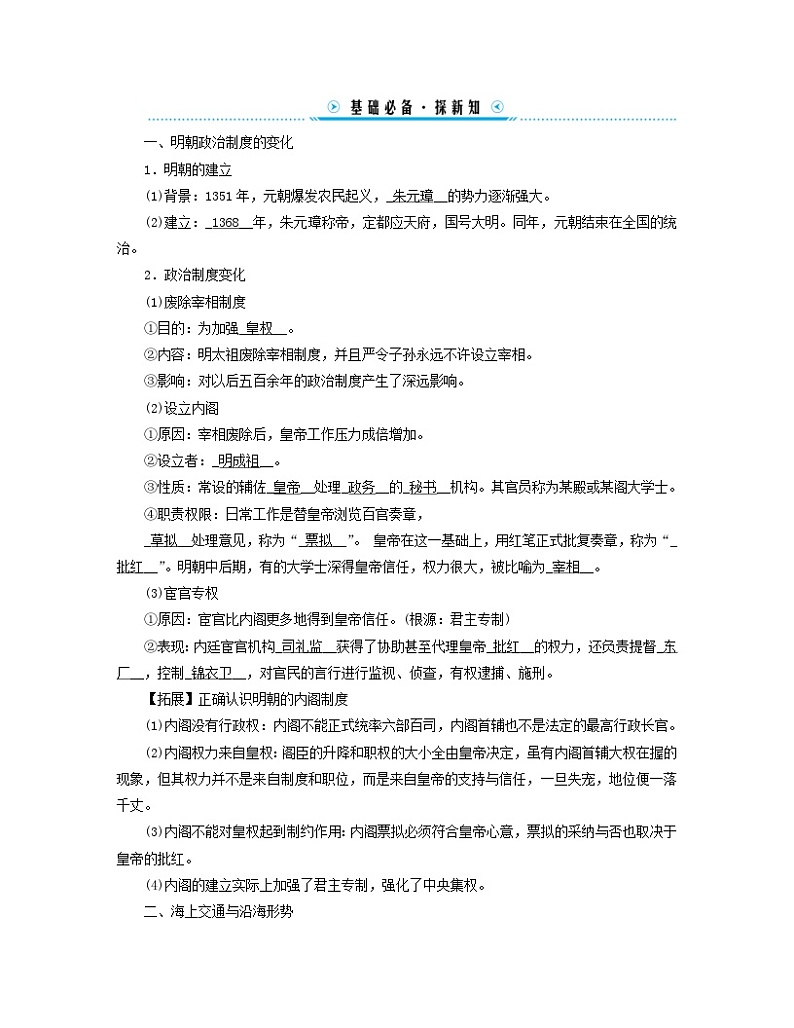

一、明朝政治制度的变化

1.明朝的建立

(1)背景:1351年,元朝爆发农民起义,_朱元璋__的势力逐渐强大。

(2)建立:_1368__年,朱元璋称帝,定都应天府,国号大明。同年,元朝结束在全国的统治。

2.政治制度变化

(1)废除宰相制度

①目的:为加强_皇权__。

②内容:明太祖废除宰相制度,并且严令子孙永远不许设立宰相。

③影响:对以后五百余年的政治制度产生了深远影响。

(2)设立内阁

①原因:宰相废除后,皇帝工作压力成倍增加。

②设立者:_明成祖__。

③性质:常设的辅佐_皇帝__处理_政务__的_秘书__机构。其官员称为某殿或某阁大学士。

④职责权限:日常工作是替皇帝浏览百官奏章,

_草拟__处理意见,称为“_票拟__”。 皇帝在这一基础上,用红笔正式批复奏章,称为“_批红__”。明朝中后期,有的大学士深得皇帝信任,权力很大,被比喻为_宰相__。

(3)宦官专权

①原因:宦官比内阁更多地得到皇帝信任。(根源:君主专制)

②表现:内廷宦官机构_司礼监__获得了协助甚至代理皇帝_批红__的权力,还负责提督_东厂__,控制_锦衣卫__,对官民的言行进行监视、侦查,有权逮捕、施刑。

【拓展】正确认识明朝的内阁制度

(1)内阁没有行政权:内阁不能正式统率六部百司,内阁首辅也不是法定的最高行政长官。

(2)内阁权力来自皇权:阁臣的升降和职权的大小全由皇帝决定,虽有内阁首辅大权在握的现象,但其权力并不是来自制度和职位,而是来自皇帝的支持与信任,一旦失宠,地位便一落千丈。

(3)内阁不能对皇权起到制约作用:内阁票拟必须符合皇帝心意,票拟的采纳与否也取决于皇帝的批红。

(4)内阁的建立实际上加强了君主专制,强化了中央集权。

二、海上交通与沿海形势

1.郑和下西洋

(1)过程:15世纪前期,_明成祖__派郑和率领船队先后七次远航海外,最远到达_非洲东海岸__和红海沿岸。

(2)影响

①地位:是世界历史上规模空前的远洋航行,在资金、装备、技术等方面大大领先于半个世纪之后的欧洲远洋航海家的航行。

②消极:其目的主要是“耀兵异域,示中国富强”,给明朝带来较大的_财政负担__,因此未能持续。

思考:应当如何看待明朝统治者“下西洋”政策的变化?

提示:郑和下西洋主要出于政治目的而非经济目的,成本明显高于收益,难以长期持续。

2.平倭斗争

(1)背景

①从元朝末年起,日本海盗不时在我国东部沿海骚扰,被称为“_倭寇__”。

②明朝前期,朝廷严厉禁止_海外贸易__。东南沿海地区的一些海盗、奸商等与倭寇勾结,进行走私活动。

(2)斗争:明廷派遣大将_戚继光__、俞大猷等人平倭;后来政府逐渐放松了对_私人__海外贸易的限制。

(3)结果:东南沿海的形势稳定下来。

3.欧洲殖民者的入侵

(1)背景:_新航路__的开辟。

(2)表现

①16世纪中期,_葡萄牙__获得了在濠镜澳的租住权。

②荷兰和西班牙,分别占据了_台湾岛__的南部和北部。

③明朝末年,西班牙被荷兰击败,退出_台湾__。

三、内陆边疆与明清易代

1.内陆边疆

(1)鞑靼和瓦剌的威胁

①背景:元朝灭亡后,草原上的蒙古人逐渐形成_鞑靼__、瓦剌两大集团。

②表现:鞑靼和瓦剌不断威胁明朝北部边防,两次突破长城,深入内地,包围北京。

③解决:1571年,鞑靼首领_俺答汗__,接受明朝册封。双方恢复并扩大贸易关系,直到明末基本上维持了和平局面。

(2)加强对_藏族__地区的管理:明廷封授给当地的僧俗首领法王、王等称号,并设立了_宣慰司、元帅府__等机构管理西藏军民事务,任用藏族上层人士进行管理。

(3)招抚东北:在黑龙江流域设立了_奴儿干都司__,并对东北女真各部落首领封授官号。

2.明清易代

(1)清朝崛起

①16、17世纪之交,女真建州部首领_努尔哈赤__逐渐统一女真各部。

②1616年,称汗,国号大金,并对明朝展开进攻。

③1636年,_皇太极__称帝,改国号为大清,并将女真族名改为满洲。

(2)明朝灭亡

①原因:明朝_政治黑暗__,天灾不断,农民起义蜂起,统治摇摇欲坠。

②过程:1644年,农民军首领_李自成__攻占北京,明思宗自缢,明朝灭亡。

(3)清军入关,确立在全国的统治

①清朝摄政王多尔衮统军进入_山海关__,打败李自成,进占并迁都北京。

②此后又经过20多年的激烈战斗,清军将农民军余部和南方的明朝残余势力逐一击败,确立了在全国的统治。

主题 明朝的对外交往(史料实证,历史解释)

史料一 成祖疑惠帝亡海外,欲踪迹之,且欲耀兵异域,示中国富强。永乐三年六月,……将士卒二万七千八百余人,多赍金币。造大舶,修四十四丈、广十八丈者六十二……以次遍历诸番国,宣天子诏,因给赐其君长。

——《明史·郑和传》

史料二 明前期,郑和下西洋的船队阵容极为庞大,“士卒二万七千八百余人”“大舶修四十四丈、广十八丈”,航迹遍及亚、非30余国。明英宗后,官方再无远洋活动。明后期的海军以沙船、哨船等小型船只为主。明末,荷兰东印度公司企图以武力迫使明朝政府放弃“海禁”政策和承诺自由贸易,派遣战船入侵中国沿海。1633年,明军约150艘战船在福建金门岛料罗湾口,与荷兰及附属舰队约60艘战舰激战,获得胜利。

——据《中国军事通史》等

探究1:根据史料一,概括郑和下西洋的原因。

提示:寻找建文帝的下落;耀兵异域,示中国富强(宣扬国威)。

探究2:根据史料二并结合所学知识,简析明朝的海上实力。

提示:明朝前期:海军阵容庞大,实力雄厚;拥有较强的远洋航行能力。

明朝后期:海军实力出现衰退;总体实力仍在世界上名列前茅。

【拓展】明朝对外交往的特点

(1)逐渐封闭:从整体上看,明朝初期实行相对开放的外交政策,最典型地体现在郑和下西洋上;明朝中后期,因为倭患,实行“海禁”政策,逐渐走向“闭关”。

(2)新旧交替:明朝统治时期,世界经历了从古代到近代的演化。中国传统的朝贡体系依然存在;西方列强已经开始侵扰中国;西学开始传入中国;明朝对外交往出现了新的特点。

(3)和平外交:郑和下西洋体现了明朝友好往来、和平相处的对外交往理念,这一外交理念与中国的文化和经济基础有一定的联系。

(4)政治优先:郑和下西洋和朝贡贸易更多地体现“耀兵异域,示中国富强”的目的,缺乏深层的经济动力,不利于中国融入世界,是导致中国逐渐落伍的重要原因。

(5)优势明显:明朝在与西方国家的贸易中,仍然占据着绝对的优势,处于出超地位,大量白银流入中国。这一局面一直持续到工业革命前。

明代海洋政策的特点

明朝建立后,国内局势不稳,倭寇经常登陆骚扰。明太祖朱元璋为防止内地海商勾结倭寇为患,于洪武四年诏令“濒海民不得私自出海”。明太祖的“海禁”旨在通过禁止民间的海上互市,以隔断海商与倭寇的联系。永乐时期,政权巩固,经济繁荣,国力强盛。为维持南洋地区的和平与稳定,且力图向西洋发展,明成祖决定派遣郑和率船队出使西洋诸国,以“昭示恩威,扩往圣之鸿规,著当代之盛典,舆图开拓,万善咸臻”。郑和下西洋虽然有经略西洋的明确意图和实践努力,但受当时社会生产力发展水平的限制和中华传统文化的制约,缺乏发展海外贸易的明确主观动机。然而在客观上,郑和船队在下西洋过程中广泛开展贸易和文化交流活动,加强了与亚非各国的联系和交流,促进了共同发展。正统以后,随着政治的腐败,海防松弛,倭寇劫掠又在中国东南沿海一带蔓延开来。此时的明朝政权只有以“海禁”政策来应对内外危机了。通过接连的禁令,“海禁”政策之严厉很快达到登峰造极的程度。

1.(2023·河南平顶山)明初,朱元璋废丞相的同时,有意提高六部地位,使六部成为皇帝直接领导下的行政管理部门,六部尚书参与全国性的大政研究,不再像过去那样凡事都必须向宰相汇报请示。这一举措( A )

A.有助于提高行政效率

B.扩大了六部权力范围

C.缓和了君相之间矛盾

D.保证了决策的正确性

[解析] 根据材料“使六部成为皇帝直接领导下的行政管理部门,六部尚书参与全国性的大政研究,不再像过去那样凡事都必须向宰相汇报请示”可得出,废除丞相后,六部有更多的自主权,行政效率得以提高,A项正确;这一举措没有扩大六部的权力范围,排除B项;丞相制度被废除了,排除C项;这一举措不能保证决策的正确性,排除D项。故选A项。

2.(2023·陕西西安)明仁宗、宣宗到英宗正统前期,内阁“地居近密,而纶言(帝王诏令)批答,裁决机宜,悉由票拟”,内阁已开始给人以“偃然汉、唐宰辅”的印象。由此可见,明代内阁( B )

A.掌握了批答奏章的权力

B.辅政地位日益突出

C.领导监督六部行政工作

D.自此成为法定机构

[解析] 根据材料“明仁宗、宣宗到英宗正统前期,……内阁已开始给人以‘偃然汉、唐宰辅’的印象”可知,皇帝对内阁大臣的倚重越来越明显,内阁辅佐皇帝的地位日益突出,B项正确;批答奏章的权力掌握在皇帝手中,内阁的“票拟”权只是代替皇帝阅读臣僚奏章,排除A项;内阁始终不是法定的中央行政机构,只是皇帝的一个顾问机构,不是管理六部的机构,排除C项;自此成为法定机构,表述错误,排除D项。故选B项。

3.(2023·陕西商洛)郑和七下西洋,累计抵达30多个国家及地区。他对各地首领进行了友好访问,还与各地居民进行了商业贸易等。这体现出郑和下西洋的特点是( C )

A.规模庞大 B.技术先进

C.和平交往 D.获利丰厚

[解析] 依据材料“郑和七下西洋,累计抵达30多个国家及地区……”可以看出,郑和下西洋促进了中国与这些地区之间的交往,同时郑和船队是友好且和平的访问,C项正确;从题干中,不能得出船队规模,也不能得出技术状况,排除A、B两项;郑和下西洋是为了宣扬国威,不是为了开拓贸易,排除D项。故选C项。

4.(2023·黑龙江鹤岗)郑和下西洋是世界航海史上的壮举。郑和的船队先后到达亚非30多个国家和地区,最远到达非洲东海岸和红海沿岸。所到之处,郑和及随行人员都要访问当地的首领,赠送物品,表达通好的意愿,同时与当地居民进行交易。由此可见,郑和下西洋( A )

A.有利于明朝与亚非诸国的交往

B.加剧了明朝东部沿海的危机

C.给明朝带来了巨大的财政收入

D.标志着明朝“海禁”政策的结束

[解析] 根据材料“郑和下西洋是世界航海史上的壮举。郑和的船队先后到达亚非30多个国家和地区,最远到达非洲东海岸和红海沿岸……同时与当地居民进行交易”等信息并结合所学知识可知,郑和船队到达亚非30多国家和地区,所到之处,与当地居民进行交易,说明郑和下西洋有利于明朝与亚非诸国的交往,A项正确;材料主要体现了郑和下西洋促进了明朝与亚非国家之间的经济文化交流,没有强调郑和下西洋加剧明朝东部沿海的危机,并且不符合史实,排除B项;根据所学知识可知,郑和下西洋是明朝时期朝贡贸易体系下的对外贸易,不重视经济利益,没有给明朝带来巨大的财政收入,排除C项;郑和下西洋是明朝时期朝贡贸易体系下的对外贸易,不是“海禁”政策结束的标志,排除D项。故选A项。

5.(2023·广东期末)明朝建国之初,朱元璋便在东南近海地带修建诸如营堡、墩台等各种军事设施,从北至南,绵延分布。嘉靖时期,戚继光率领军民“沿海筑墙,间设炮台,自淮东至于广西,无不如是”。这反映出明朝( D )

A.中央集权的加强

B.以邻为壑的心态

C.长城体系的延伸

D.海防意识的增强

[解析] 根据材料“明朝建国之初,朱元璋便在东南近海地带修建诸如营堡、墩台等各种军事设施”“戚继光率领军民‘沿海筑墙,间设炮台,自淮东至于广西,无不如是’”可知,明朝修建各种军事设施,逐渐构建起东部沿海防御体系,说明明朝海防意识较强,D项正确;材料未体现出对地方权力的削弱,排除A项;以邻为壑即只图自己一方的利益,把困难或祸害转嫁给别人,与材料无关,排除B项;中国十几个省、市、自治区都有古长城、烽火台的遗迹,材料的主旨信息是强化沿海地区的海防,排除C项。故选D项。

6.(2023·山东期末)明洪武六年(1373年),朝廷设西宁卫,辖五个千户所,其中四个设在西宁城内。西宁卫不仅管辖西宁及其附近地区,还控制着青海湖、柴达木及新疆南部的一些地区。弘治元年(1488年),朝廷又在西宁置抚治西宁兵备道,监管当地民族事务和西宁卫的军事防务。这反映了明朝( D )

A.行省制度的废除 B.重武轻文的风气

C.民族交融的加快 D.边疆治理的强化

[解析] 依据材料“西宁卫不仅管辖西宁及其附近地区,还控制着青海湖、柴达木及新疆南部的一些地区……监管当地民族事务和西宁卫的军事防务”可以看出,明朝通过设置西宁卫来加强对西北边疆的管理和控制,D项正确;材料未涉及行省制度的废除,排除A项;材料涉及的是对边疆的管理,不能得出重武轻文,排除B项;材料涉及的是对边疆的管理,不能体现民族融合的状况,排除C项。故选D项。

课程标准

素养目标

认识明朝封建专制的发展,了解明朝政府统一全国和经略边疆的相关举措。

1.了解明朝废宰相、设内阁、宦官专权的史实,运用唯物史观对明朝加强专制主义中央集权作出历史解释。

2.正确理解明朝时中国与世界的联系,对郑和下西洋作出正确的历史解释,塑造注目全球、居安思危的家国情怀观念。

3.了解明朝中央政权与边疆少数民族之间的关系,掌握明清易代的相关史实,培养时空观念等学科核心素养。

高中历史第12课 从明朝建立到清军入关学案: 这是一份高中历史第12课 从明朝建立到清军入关学案,共8页。

高中历史人教统编版(必修)中外历史纲要(上)第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战第12课 从明朝建立到清军入关导学案: 这是一份高中历史人教统编版(必修)中外历史纲要(上)第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战第12课 从明朝建立到清军入关导学案,共10页。学案主要包含了社会情境,知识延伸,生活情境,易错提醒,名师指津,情境思考,图示解史等内容,欢迎下载使用。

高中历史人教统编版(必修)中外历史纲要(上)第13课 从明朝建立到清军入关精品导学案: 这是一份高中历史人教统编版(必修)中外历史纲要(上)第13课 从明朝建立到清军入关精品导学案,共5页。学案主要包含了明朝政治制度的变化,海上交通与沿海形势,内陆边疆与明清易代等内容,欢迎下载使用。