西宁市海湖中学2023届高三上学期期中考试历史试卷(含答案)

展开

这是一份西宁市海湖中学2023届高三上学期期中考试历史试卷(含答案),共14页。试卷主要包含了单选题,材料题,论述题等内容,欢迎下载使用。

一、单选题

1、据《竹书纪年》记载,西周末年,幽王宠幸褒姒,废太子宜臼及其母申后,立褒姒为后,以褒姒子伯服为太子。申后之父西申侯联合缯国等诸侯和犬戎,与王军战,幽王和伯服均被杀,西周灭亡。西申侯等诸侯共尊宜白为周王,即周平王。该事件表明当时( )

A.贵族等级秩序败坏B.宗法制已不被认可

C.诸侯竞争愈演愈烈D.中央集权遭到破坏

2、在黄河流域,西安半坡、宝鸡北首岭、华县泉护村等遗址中,都发现了粟的皮壳。在半坡遗址中还发现了白菜和芥菜的籽种。在长江中下游,青莲岗、屈家岭、良渚等地的氏族部落已普遍栽种水稻。据此可知( )

A.长江中下游是我国原始社会主要粮食产区

B.我国在原始社会时期已普遍开始种植水稻

C.我国原始农业发展呈现出种植区域化特征

D.我国是最早具备完整农业生产能力的国家

3、秦权秦量是秦朝的权衡器和量器实物,出土地点分布极广,除秦国故地陕西、甘肃大量出土外,在山东、山西、江苏等地都有出土。秦权质地有铜、铁、陶三种,秦量有铜方升、铜椭量等,在其上有大量的秦朝诏令。秦权秦量的大量出土,反映了秦朝( )

A.推行郡县制效果明显B.颁布律令长治久安

C.统一度量衡措施得力D.修筑驰道沟通南北

4、春秋时期百家争鸣,秦国并未有引领风尚的突出文化现象,严耕望先生在《战国学术地理与人才分布》中统计了秦国的人才,仅司马错、白起、王翦等八人较为突出,这与东方六国文化名人相比有云泥之别,然而秦却完成了统一。对此最为恰当的解释是( )

A.秦国地处西陲受夷狄民风影响较大B.秦国受历史文化传统的束缚比较小

C.东方六国文化底蕴深厚不利于统一D.东方六国集权体制阻碍了统一完成

5、西汉初年,政府明令禁止杀牛,重惩盗牛。东汉末年,“曲周民父病,以牛祷,县结正,弃市”。以上举措( )

A.折射出牛耕在全国普及B.适应了农业发展的要求

C.可以有效缓解土地兼并D.体现了重农抑商的导向

6、汉初,各郡国每年都要向中央交纳一定的实物贡输,由于路远费烦,贡品多有损坏,往往得不偿失。汉武帝元鼎二年,规定各郡国把贡品按当地市价折合成土特产品,上缴当地均输官,均输官负责分类,运往京师或缺少这类产品的地区出售。上述改革( )

A.活跃了商品流通B.保障了商人利益

C.冲击了自然经济D.增加了百姓负担

7、公元221年三月,曹丕下令复行五铢钱,但当年十月即因谷贵而“罢五铢钱,使百姓以谷帛为市”。至明帝时(239年),“钱废谷用既久,人间巧伪渐多。”这一措施客观上( )

A.有利于稳定市场物价和商品交流

B.对社会经济造成较大负面影响

C.导致曹魏经济陷入通货紧缩危机

D.促使政府减轻金属铸币的重量

8、据《魏书·裴植传》记载,北魏官员裴植一家,父母双亲尚在人世而兄弟已经分家,而且子女的财产和父母严格分开。《魏书》对此评论说,“一门数灶,盖染江南之俗也”。据此可知( )

A.江南财产私有观念更强B.宗法制度开始崩溃

C.北方风俗深受南方影响D.门阀政治逐渐衰落

9、估税制是东晋南朝特有的一种税制。“估税”就是交易税,有文券的“输估”可称为“契税”,用于大宗或特定商品的交易,零星、分散、不立文券的经常发生的小额交易,称之为“散估税”。估税制的出现( )

A.适应了商品经济发展的需要B.便利了门阀士族的敛财

C.成为了政府收入的主要来源D.引发了商人市民的斗争

10、唐代初期,市场上钱帛兼行,既有多种实物货币,又有单位价值较小的铜钱;唐代中后期,市场流通中的铜钱的私铸现象十分严重。这折射出唐朝中后期( )

A.抑商政策松弛B.通货膨胀严重C.封建剥削加重D.商品经济发展

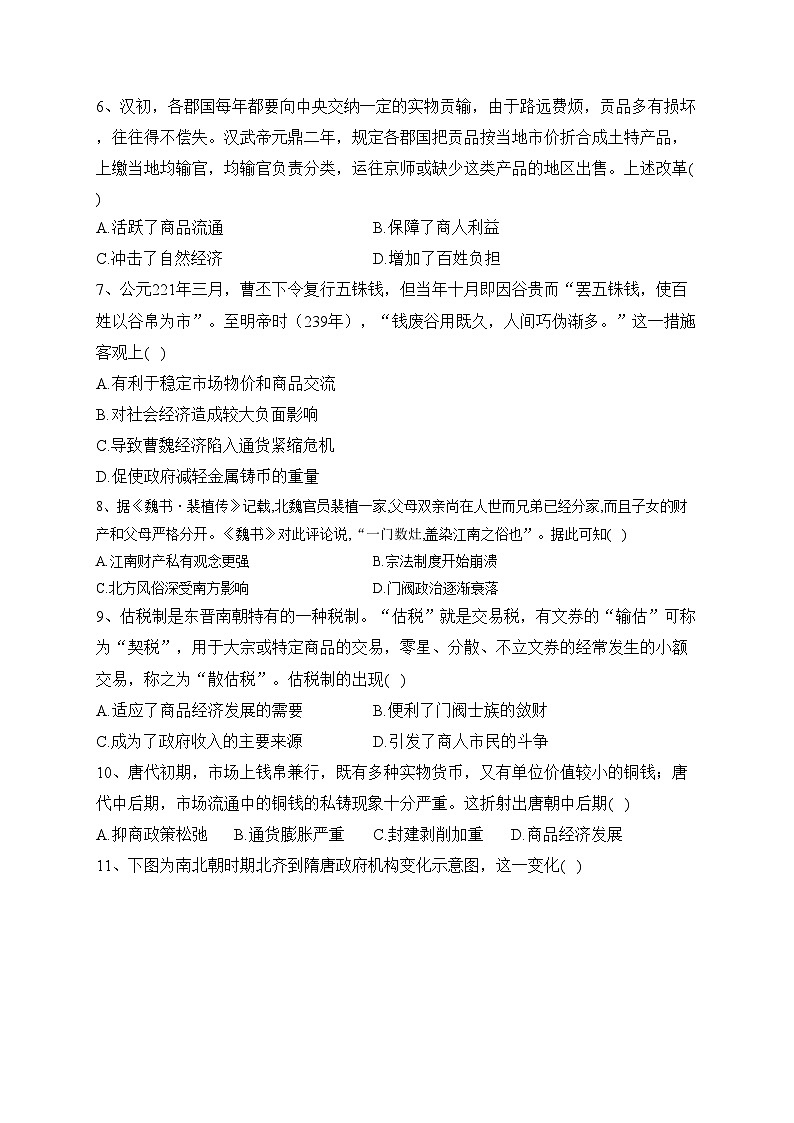

11、下图为南北朝时期北齐到隋唐政府机构变化示意图,这一变化( )

A.加强了中枢决策权B.避免了相权被分割

C.降低了政令的执行效率D.使中央机构分工更明确

12、隋炀帝时,势倾当朝的左卫大将军、许国公宇文述占田违限,刑部尚书李园通“判字文述田以还民”。这主要反映了当时( )

A.农民经济负担减轻B.严刑峻法思想推行

C.官员特殊权益消失D.均田制的贯彻实施

13、有学者认为,宋代理学家的儒佛争论集中于人性论,长于“内圣”而短于“外王”。其负面影响在于理学家们对孔孟之学或中华文化特殊性的固执坚持、对异己思想流派的坚决抵制,不仅使儒学失去了“见贤思齐”的优秀品质,也一定程度上使国人在文化上走向狭隘和故步自封。据此可知,理学的问题在于( )

A.缺少富有哲理的思辨性B.未能摆脱传统儒学的桎梏

C.丧失改造社会的使命感D.难以实现理论与实践结合

14、宋仁宗时,政府从商人手中收回纸币发行权,在益州设立“交子务”,负责印刷、发行交子。此后,又在开封设置交子务,负责全面发行事宜。南宋时,纸币有四川的钱引、湖广的会子、两淮的交了、东南的会子。据此可知,宋代( )

A.抑商政策遭到摒弃B.商品经济发展迅速

C.货币管理混乱无序D.经济重心完成南移

15、春秋战国至秦汉,关中平原曾修郑国渠、漕渠等水利工程,据《史记》记载:“(关中)膏壤沃野千里”。然而宋以来关中平原鲜有新修灌渠,原有灌渠也多荒废无用。该变化反映了( )

A.黄河流域灾害频发破坏性较大B.统治者重视程度决定关中的发展

C.商品经济发展冲击了小农经济D.经济格局的变动影响了区域发展

16、雍熙二年,“宰相李昉之子宗谔、参知政事吕蒙正之从弟蒙亨、盐铁使王明之子扶、度支使许仲宣之子待问,举进士试皆入等。上白:‘此并势家,与孤寒竞进,纵以艺升,人亦谓朕为有私也!’皆罢之。”类似现象在北宋时有发生。这种做法( )

A.体现了公平公正的原则B.践行了重文轻武的国策

C.促进了社会阶层的流动D.提高了官员的文化素质

17、辽、夏、金三朝科举以经史、文学为考试内容,北方的少数民族士子通过学习儒家文化,萌生并强化了“懂礼即中国”、“用中国之礼则中国之”的观念。科举制在北方推行( )

A.助推了文化重心的转移B.化解了各民族之间矛盾

C.加强了经济文化的交流D.强化了“大一统”思想

18、“喜鹊报喜”是汉文化中的传统意象。元杂剧《虎头牌》中,女真族将领中山寿马从六儿口中得知有客人来访后,开心地唱道:“疑怪这灵鹊儿在枝上稳。畅好是有定准。”这反映了( )

A.女真统治者接纳汉文化B.民族交融得到进一步发展

C.北方少数民族能歌善舞D.元杂剧深受社会上层欢迎

19、明中后期推行一条鞭法,将徭役并入田赋按土地大小征税:取消力役,以官府雇佣的形式代替;将实物税改为货币税。改革后使无地的百姓缴纳税款的负担减少,地主官绅缴纳的税款增多,也遏制了土地的兼并。这说明,一条鞭法( )

A.平衡了税收负担促进税赋公平B.强化了国家对人民的人身控制

C.取消力役徭役减轻了人民负担D.实质是对赋税承担者重新洗牌

20、明清时期,商业的繁荣催生了一批新兴工商业市镇。江苏松江府地区种植棉花的占百分之七八十,棉布有“衣被天下”之称;浙江崇德石门镇榨油业发达;江西景德镇瓷业也是“工匠来八方,器成天下走”。据此可知,明清时期( )

A.市镇的规模在不断扩大B.手工业的经济主导地位日趋凸现

C.区域生产的专业化明显D.商业的经营方式发生根本性转变

21、王夫之在家训中提到:“能士者士,其次医,次则农工商贾,各惟其力其时”,要将自己的职业与个人实际和社会现实结合起来。清代学者焦循在《里堂家训》中提到:“学者以治生为要”,并主张“士农工商四者皆可为”。这些家训( )

A.反映了重农抑商观念B.强化了社会的主流价值观

C.体现了经世致用理念D.出现了提倡个性自由思想

22、明初设置布政使,掌一省之行政,考察官吏,征收财赋等。宣德、正统以后,随着原本作为临时差遣性质的总督、巡抚权力不断加重,布政使的权力随之缩减。清初规定每省设布政使一员,不再分左右。上述变化反映出明清时期( )

A.中央集权日益强化B.国家注重地方行政效率

C.地方财政困难加剧D.君主专制加剧社会矛盾

23、岭南客家起源于魏晋南北朝时期,宋元之后,随着一些望门贵族和文人骚客来到南方,促使客家文化的最终形成。客家文化的形成主要得益于( )

A.古代中外交流的加强B.魏晋时期五族内迁的促进

C.北民南迁的不断推动D.中原儒家思想的不断扩展

24、英国著名科技史学者李约瑟称赞中国“在公元3世纪到13世纪之间保持着一个西方所望尘莫及的科学知识水平”,中国的发明和发现“往往远远超过同时代的欧洲,特别是15世纪之前更是如此。”对于中国古代科技,下列表述正确的是( )

①在西汉时期帛、竹、木、纸四种文书用品是并行使用的

②中国的指南针在12世纪末13世纪初由海路传入波斯,然后再传入欧洲

③唐末宋初的战争中,已经开始使用火药箭

④清代的《古今图书集成》是使用木活字印制的最大一部书

A.①②③B.②③④C.②④D.①③

25、盐铁专卖始于战国,榷酒始于汉武帝,唐中叶以后茶叶也开始征榷,至宋朝更是中国古代史上唯一一个对各类大宗商品自始至终进行征榷的朝代,而且制度日益繁密。对此解读正确的是( )

①宋代开始放弃了抑商政策

②国家加强对经济的干预

③商业税成为宋代重要税源

④不利于资本主义萌芽的发展

A.①②B.②③C.①③④D.②③④

二、材料题

26、中国古代历史上的官员选拔与管理经历了漫长的发展阶段,积累了丰富经验,为人类政治文明做出了重要贡献。阅读下列材料,回答问题。

材料一:故明主之吏,宰相必起于州部,猛将必发于卒伍。夫有功者必赏,则爵禄厚而愈劝;迁官袭级,则官职大而愈治。夫爵禄大而官职治,王之道也。

(注:宰相一词最早见于《韩非子·显学》。此处,宰相泛指有权势的官员,并不特指某一官职。)

——(战国)韩非子《韩非子·显学》

材料二:

中国历代宰相籍贯分布示意图

(注:图中宰相包括秦汉丞相、相国、三公,唐宋中书、门下、尚书三省长官及同平章事,明清大学士。)

——余意峰《中国历代宰相籍贯分布的时空变迁规律》,华中师范大学学报(自然科学版)2000年3月

(1)运用所学知识,从人才选拔的角度分析材料一观点产生的时代背景。指出材料一观点对现代人才选拔的借鉴意义。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括中国古代选官制度的演变过程。根据材料二并结合所学知识,指出中国古代宰相籍贯分布的特点并分析其成因。

三、论述题

27、阅读材料,完成下列要求。

材料:

上图所示为中国与西方的“科学技术水平累加增长曲线”,学界形容这一时期的中国具有“超稳定结构”并处于“高水平停滞”时期,并据此得出了一个结论;无论是对于中国还是西方来说,科学技术结构和社会结构之间都存在着适应性。也就是说,制度大于技术,中国的经济和科技的落后首先体现在政治体制和社会制度的不思进取上。

——据金观涛、刘青峰《兴盛与危机:论中国社会的超稳定结构》整理

根据材料并结合所学知识,评析作者的观点(任意一点或整体)。(要求∶准确概括作者观点,评析须态度鲜明、逻辑清晰、史论结合。)

参考答案

1、答案:A

解析:周幽王擅自废立储君,引发贵族内斗,最终与诸侯及周边少数民族作战失败而被杀,贵族内部等级秩序遭到破坏,A项正确;周幽王立伯服为储君,申侯拥立宜白,伯服和宜白都是周幽王的儿子,这表明当时五位继承还是以宗法制度为基础,排除B项;材料没有体现诸侯竞争,排除C项;在分封制的基础上,西周未实现中央集权,排除D项。故选A项。

2、答案:C

解析:根据“在黄河流域,西安半坡、宝鸡北首岭、华县泉护村等遗址中,都发现了粟的皮壳”“在长江中下游,青莲岗、屈家岭、良渚等地的氏族部落已普遍栽种水稻”并结合所学知识可知,根据考古发现可知我国黄河流域以种植粟为主,长江流域以种植水稻为主,说明我国原始农业发展呈现出种植区域化的特征,C项正确;材料中没有比较信息,不能说明长江中下游是主要粮食产区,排除A项;我国在不同区域种植不同的农作物,而非普遍种植水稻,排除B项;材料中没有和其他国家进行比较,得不出“我国是最早具备完整农业生产能力的国家”,表述错误,排除D项。故选C项。

3、答案:C

解析:从材料中的“出土地点分布极广”“秦权质地有铜、铁、陶三种,秦量有铜方升、铜椭量等”“在其上有大量的秦朝诏令”等信息可以得出,秦朝通过各种形式来统一度量衡,秦权秦量的大量出土,反映了秦朝统一度量衡措施得力,故C正确;材料中说的是推行度量衡,而不是推行郡县制,故排除A;材料中颁布的是度量衡标准,而不是律令,故排除B;材料没有涉及秦朝的交通建设,故排除D。故选:C。

4、答案:B

解析:百家争鸣+秦朝统一,秦国文化相对落后,受历史文化传统的束缚比较小,这却成为秦完成统一的有利条件,故B项正确。

5、答案:B

解析:根据材料可知,两汉时期注重对耕牛的保护,这适应了农业发展的要求,B项正确;材料体现不出牛耕的普及情况,排除A项;材料信息与抑制土地兼并无关,排除C项;这些举措可以体现“重农”,但是无法体现“抑商”,排除D项。故选:B。

6、答案:A

解析:结合所学内容可知,材料反映的是汉初使用的均输法,通过均输法使地方应该上贡给中央的商品都销售出去,这就活跃了商品流通,A项正确;均输法并不是在保障商人利益,而且有利于减轻百姓负担,排除BD项;这一改革并不是在冲击自然经济,排除C项。故选A项。

7、答案:B

解析:A.物物交易不仅无法稳定市场,也不利于商品交流。B.市场上用谷帛作为一般等价物,而废除五铢钱,这一现象不利于稳定市场物价和商品流通,给人民生活带来极大的不便,对社会经济也造成了很大的负面影响。C.题干中曹魏时期,物物交换取代货币的现象,正是在通货膨胀之下,老百姓对政府偷工减料的金属货币信任度下降的产物。D.选项之中政府减轻金属铸币的重量是错误的。主要是质量下降。故选:B。

8、答案:A

解析:材料信息表明兄弟分家,父母和子女财产分开,说明私有观念更强,而材料说明这种观念是受南方风俗影响,A项正确。宗法制度在西周灭亡后已经崩溃,裴植一家不能代表整个北方地区,排除B、C两项;严格意义上讲,真正意义上的门阀政治只有东晋,北魏只能说门阀势力较强,且财产分开不代表门阀家族不能在政治上守望相助,排除D项。

9、答案:A

解析:根据材料”用于大宗或特定商品的交易,零星、分散、不立文券的经常发生的小额交易,称之为散估税”可知估税制的实行适应了经济发展的需要,促进了大宗贸易的发展,故A正确;东晋南朝估税制的制定和实施是由政府主导,与门阀士族无关,故B错误;根据所学知识,东晋南朝时期政府收入主要来源于土地赋税收入和人头税,故C错误;估税制的出现会一定程度上引发商人与政府之间的矛盾,但不会引发商人市民之间的斗争,故D错误。故选:A。

10、答案:D

解析:商品经济发展不意味着抑商政策松弛,排除A项;材料没有说明商品价格的涨跌情况,“通货膨胀严重”的依据不足,排除B项;铜钱私铸与封建剥削没有必然联系,排除C项;根据材料信息可知,唐朝中后期,市场流通中的铜钱私铸现象严重,这说明当时铜钱价值较高,受到追捧,一定程度上反映了商品经济的发展,故D项正确。故选:D。

11、答案:D

解析:依据图示信息可知,北齐时期的一些机构在隋唐时期被重组和细化规范到六部中,六部是隋唐时期的中央机构,其职权分工更加明确,故D项正确;材料反映的是中央机构分工更加明确,而且隋唐时期的六部没有决策权,无法体现加强了中枢决策权,故A项错误;隋唐时期的三省六部制分散了相权,因此“避免了”的说法错误,故B项错误;职权分工更加明确有利于提高政令的执行效率,而非降低,故C项错误。故选:D。

12、答案:D

解析:依据材料“势倾当朝的左卫大将军、许国公宇文述占田违限,刑部尚书李园通‘判字文述田以还民’”可以看出隋炀帝时期对土地的占有进行严格的限制。结合所学知识可知,当时实行的是以前的均田制度,规定了一家一户所占有的田地数量,因此会出现严格限制土地占有的现象,对超过占田数量的人进行惩罚,D项正确;材料只是反映了对土地占有进行严格限制,不能说明农民经济负担减轻,排除A项;对土地占有进行严格限制并不能说明隋朝推行严刑峻法思想,排除B项;对官员占有土地进行限制并不能说明其特殊权益消失,C项说法绝对化,排除。故选D项。

13、答案:B

解析:根据材料信息可知,面对佛学思想对儒学的冲击,宋代理学家们致力于儒家概念范畴的重新诠释和概念系统的重建,希望将纯粹的圣贤之道及其积极意义展现给世人,据此可知,理学的缺陷主要局限在未能摆脱传统儒学桎梏,B项正确;理学加强了儒学的思辨化,排除A项;理学加强了人们的社会责任感,排除C项;理学走向了实际,逐渐成为官方哲学,排除D项。故选B项。

14、答案:B

解析:本题考查宋代社会经济,考查学生获取和解读材料信息、运用所学知识分析历史现象的能力。两宋时期,政府组织发行纸币,这适应了商品流通便利化的要求,推动了商品经济的发展,故选B项;抑商政策在宋代依然存在,只是较为宽松,故排除A项;宋代纸币发行由政府监管,并非“混乱无序”,故排除C项;题干中并没有对南北方经济进行比较,无法表明经济重心转移到南方,故排除D项。

15、答案:D

解析:根据材料可知,春秋战国至秦汉,关中平原是农业发展中心;宋代以来,经济重心逐渐南移至江浙一带,关中平原的经济地位下降,因此其水利工程多荒废,说明经济格局的变动影响了区域发展,D项正确;材料与黄河流域灾害频发破坏性较大无关,排除A项;古代政权都是以农立国,水利工程的兴废主要是由农业发展的水平影响,排除B项;材料中水利工程的兴废与商品经济发展无关,排除C项。故选D项。

16、答案:A

解析:根据材料“此并势家,与孤寒竟进,纵以艺升,人东谓朕有私也!”可知,宋太祖认为这些人都是出身于豪门望族,与出身寒门的读书人竞争,即使他们的文化水平高,也不能提拔,否则会引起人们的误解,认为宋太祖有私心,这种做法体现了公平公正的原则,A项正确;材料没有体现重文轻武的国策,排除B项;材料中的做法不利于社会阶层的流动,排除C项;材料没有体现提高了官员的文化素质,排除D项。故选A项。

17、答案:D

解析:少数民族政权推行科举制,而参加科举制的少数民族士子通过学习儒家文化,强化了“懂礼即中国”、“用中国之礼则中国之”的观念,这说明科举制推动了文化认同,强化了“大一统”的思想,D项正确。这一时期文化重心在南方,排除A项;B项错在“化解”,排除B项;科举制并不能促进经济交流,排除C项。

18、答案:B

解析:民族交融对文化的影响,汉文化的“喜鹊报喜”被女真族将领恰当地援引,结合所学辽宋夏金元时期王朝之间的政治、经济、文化交流可知,这反映了民族交融得到进一步发展,故B项正确;“接纳”表述不妥,女真族将领知晓“喜鹊报喜”不等于女真统治者接纳汉文化,A项犯了以偏概全的错误,排除;女真将领随口唱两句,不等于精通唱歌,也未提及其舞蹈水平,也不能以一人代表全体北方少数民族,排除C项;“社会上层”不合史实,杂剧适应了市民阶层的需要,排除D项。

19、答案:A

解析:由材料“改革后使无地的百姓缴纳税款的负担减少,地主官绅缴纳的税款增多,也遏制了土地的兼并”可知一条鞭法有利于抑制土地兼并,缓和了社会矛盾,平衡了地主和农民之间的税收,促进了税赋公平,故选A项;由材料“将徭役并入田赋按土地大小征税:取消力役,以官府雇佣的形式代替”可知一条鞭法减轻了国家对人民的人身控制,排除B项;取消力役徭役并不能说明人民负担的减轻,逻辑推理不符合史实,排除C项;赋税承担着依然是地主和农民,实质没有改变,排除D项。

20、答案:C

解析:依据材料“明清时期,商业的繁荣催生了一批新兴工商业市镇”“江苏松江府……棉布”等等可以看出工商业市镇的发展,形成了很多专业化的生产市镇,体现了生产的专业化,C项正确;材料未涉及市镇规模的不断扩大,排除A项;明清时期仍然是自然经济占据主导地位,排除B项;“根本性转变”表述错误,排除D项。

21、答案:C

解析:根据“学者以治生为要”“士农工商四者皆可为”可得出他强调学的东西要与现实相联系,解决现实中的问题,因此体现了经世致用,C项正确;反映的是工商皆本,排除A项;其主张是对主流的批判,排除B项;材料没有体现个性自由,排除D项。故选C项。

22、答案:B

解析:依据材料的叙述,总督巡抚等地方要员权力加重,而行政权的布政使地位日趋卑微,显示出地方权力的集中,有利于地方行政效率的提高,B项正确;地方权力的集中不利于中央权力的掌控,排除A项;C项结论与材料无关,排除C项;材料提及的是地方机构的变化,属于中央集权范畴,而非君主专制,排除D项。故选B项。

23、答案:C

解析:魏晋到宋元,包括贵族和文人在内的众多北方人南迁到岭南地区,经过长期交融,最终形成了客家文化,说明客家文化的形成主要得益于北民南迁的不断推动,C项正确;中外交流的加强与北方“望门贵族和文人骚客来到南方,促使客家文化的最终形成”不符,排除A项;魏晋时期五族内迁和中原地区社会动荡,只是造成客家文化形成的客观原因,排除B项;中原儒家思想的不断扩展是客观结果,不是主要原因,排除D项。故选C项。

24、答案:D

解析:结合所学可知,在西汉时期帛、竹、木纸四种文书用品是并行使用的,①正确;唐末宋初的战争中,已经开始使用火药箭,③正确,故D项正确;中国的指南针在12世纪末13世纪初由阿拉伯传入欧洲,②错误;清代的《古今图书集成》是使用铜活字印制的最大一部书,④错误,故排除ABC三项。故选:D。

25、答案:D

解析:古代中国从战国时期开始实行盐铁专卖,到汉武帝时征收酒税,唐中叶开始榷茶,再到宋朝对各类大宗商品自始至终进行征榷,而且制度日益繁密,说明国家在加强对经济的干预,宋代商业税成为政府的重要税源,这些抑商政策均不利于资本主义萌芽的发展,说法②③④符合题意,D项正确;宋代并未放弃抑商政策,说法①不符合史实,排除与之组合的AC两项;中国古代对商业征收重税等,不利于资本主义萌芽的发展,说法④符合题意,排除没有将其组合在内的B项。故选:D。

26、答案:(1)时代背景:春秋战国时期社会大变革,士阶层崛起,成为各国统治者可选用的人才。意义:人才选拔要有基层实际工作经验,要注重资历和劳绩。

(2)战国:按功授爵。西汉:察举制。魏晋南北朝:九品中正制。隋至清:科举制。特点:秦汉、隋唐,主要集中在黄河中下游地区;北宋均匀化,并向长江中下游地区南移,自南宋起江浙一带尤其成为集中地区。成因:隋唐以前实行察举制、九品中正制,世家大族垄断选举,宰相籍贯集中;科举制使选官范围扩大,宋代扩大了科举规模,宰相籍贯分布均匀化;宋朝以后,经济重心南移到江浙地区,宰相籍贯在江浙密集。

解析:(1)背景:根据“夫有功者必赏,则爵禄厚而愈劝”,结合战国时期的社会背景,得出春秋战国时期社会大变革,士阶层崛起,成为各国统治者可选用的人才。意义:根据“宰相必起于州部,猛将必发于卒伍”得出人才选拔要有基层实际工作经验,根据“夫有功者必赏,则爵禄厚而愈劝”得出要注重资历和劳绩。

(2)演变过程:结合所学,可从战国实行按功授爵,西汉推行察举制,魏晋南北朝实行九品中正制,隋至清实行科举制等回答。特点:根据示意图可知,秦汉、隋唐,宰相主要集中在黄河中下游地区;北宋均匀化,自南宋起江浙一带尤其成为集中地区。成因:根据所学,可从隋唐以前世家大族垄断选举,宰相籍贯集中;科举制使选官范围扩大,宰相籍贯分布均匀化;宋朝以后,经济重心南移到江浙地区,宰相籍贯在江浙密集等分析总结。

27、答案:示例:观点:15至19世纪,中国经济和科技的落后首先体现为政治制度和社会制度的不思进取。评析∶我不赞同这一观点。西方科技水平全面超过中国是在17世纪以后,而西方国家取得对中国的经济优势是在19世纪中期工业革命完成后。中国经济的落后主要表现在自然经济仍居主体地位,商品化的手工生产虽有技术改进和规模提升,但远远没有达到工厂制下的机械化生产;中国科技落后的主要表现为科技著作的编纂,如《农政全书》《天工开物》等仍停留在对感性经验的积累和整理上。近代中国经济和科技落后是多方面因素共同作用导致的,腐朽落后的封建专制统治、僵化的科举取士制度、落后的封建剥削制度以及文字狱等都是重要因素。综上所述,导致15至19世纪中国经济和科技落后的根源在于封建生产力发展的相对停滞,用政治制度和社会制度的不思进取来作为近代早期中国落后的首要表现,具有一定的历史唯心主义倾向。

解析:本题为开放性试题,答案言之成理即可。如根据材料“中国的经济和科技的落后首先体现在政治体制和社会制度的不思进取上”可知作者的观点是15至19世纪,中国经济和科技的落后首先体现为政治制度和社会制度的不思进取。关于这一观点可同意也可不同意,如不同意可从东西方科技发展差距拉大的时间,中国科技落后的表现及科技落后的原因(腐朽落后的封建专制统治、僵化的科举取士制度、落后的封建剥削制度以及文字狱等)等角度进行分析,最后进行归纳总结。考生若是提取出其他观点,只要做到评析理由充分,言之有理即可。

相关试卷

这是一份西宁市海湖中学2022-2023学年高一下学期期中考试历史试卷(含答案),共14页。试卷主要包含了单选题,材料题等内容,欢迎下载使用。

这是一份青海省西宁市海湖中学2023-2024学年高二下学期开学考试历史试卷,共9页。试卷主要包含了请将答案正确填写在答题卡上,贾谊《新书·忧民》载等内容,欢迎下载使用。

这是一份西宁市海湖中学2022-2023学年高二上学期期中考试历史试卷(含答案),共17页。试卷主要包含了单选题,材料题等内容,欢迎下载使用。