所属成套资源:新教材2024版高中生物新人教版选择性必修2课件(23份)

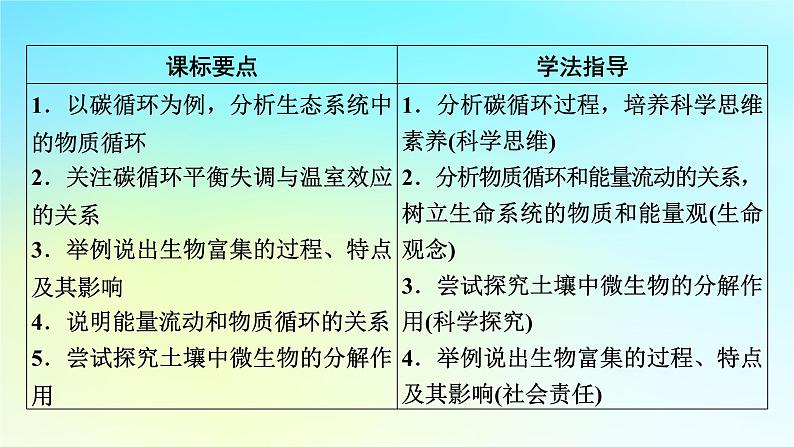

高中生物人教版 (2019)选择性必修2第3节 生态系统的物质循环教学演示课件ppt

展开

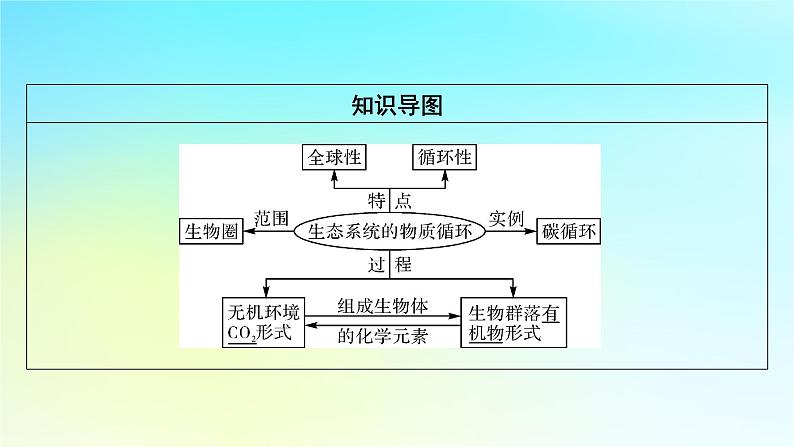

这是一份高中生物人教版 (2019)选择性必修2第3节 生态系统的物质循环教学演示课件ppt,共60页。PPT课件主要包含了课前·新知导学,生物圈,循环性,二氧化碳,2过程图解,全球性,CO2,碳循环,微思考,重金属等内容,欢迎下载使用。

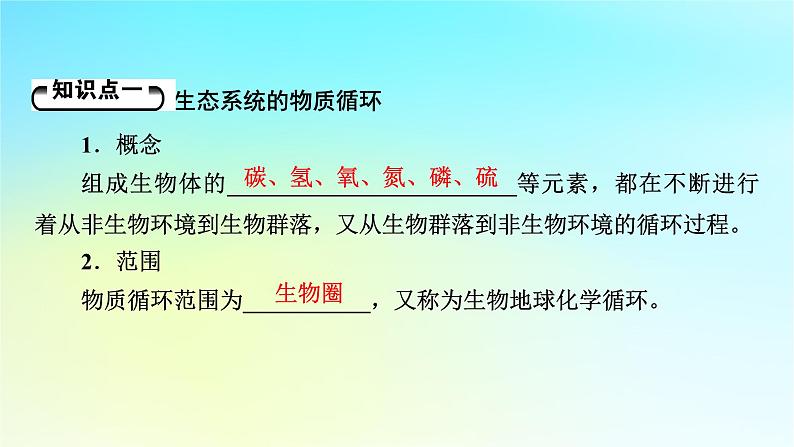

生态系统的物质循环1.概念组成生物体的_________________________等元素,都在不断进行着从非生物环境到生物群落,又从生物群落到非生物环境的循环过程。2.范围物质循环范围为___________,又称为生物地球化学循环。

碳、氢、氧、氮、磷、硫

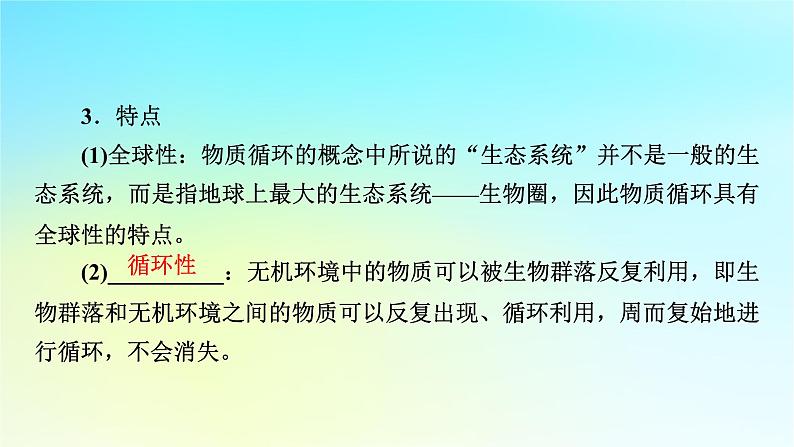

3.特点(1)全球性:物质循环的概念中所说的“生态系统”并不是一般的生态系统,而是指地球上最大的生态系统——生物圈,因此物质循环具有全球性的特点。(2)__________:无机环境中的物质可以被生物群落反复利用,即生物群落和无机环境之间的物质可以反复出现、循环利用,周而复始地进行循环,不会消失。

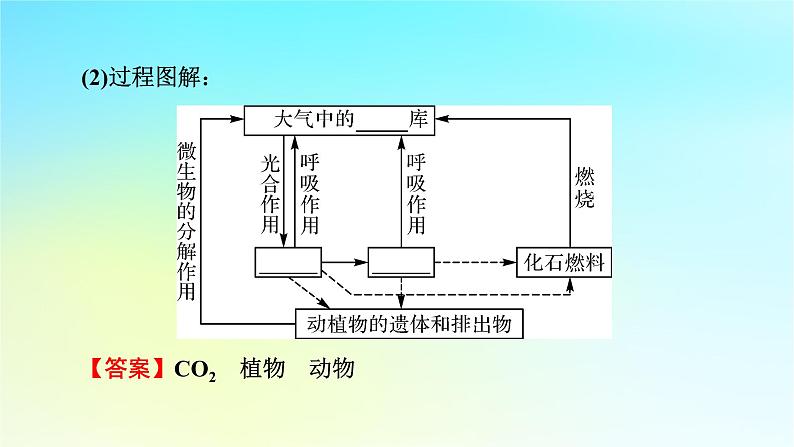

4.实例:碳循环(1)循环形式:在生物群落与非生物环境之间主要以__________的形式进行。

【答案】CO2 植物 动物

(3)特点:具有________、循环性。(4)温室效应:①成因:化学燃料短时间内大量燃烧使大气中______含量迅速增加,打破了生物圈________的平衡。②措施:我国一方面采取积极措施减少二氧化碳排放,另一方面大力提倡植树种草,提高森林覆盖率。

既然生态系统内的物质是循环的,为什么人们还不断地向农田中施肥呢?______________________________________。提示:所谓的物质循环,是指在生物圈范围内物质是循环的,是自给自足的。农田中不断有物质和能量的输出(粮食产出),所以要不断施肥

判断下列表述是否正确。(1)物质循环中的“物质”指的是组成生物体的各种化合物。( )(2)与碳循环有关的生理活动有光合作用、化能合成作用和呼吸作用。( )(3)碳在生物群落和无机环境之间主要以有机物的形式循环。( )

(4)要降低温室效应,可以通过减少而不是禁止化石燃料的燃烧。( )(5)碳元素在非生物环境与生物群落之间传递时,只有生产者与非生物环境之间的传递是双向的,其他成分间是单向的。( )【答案】(1)× (2)√ (3)× (4)√ (5)√

生物富集1.概念生物体从周围环境吸收、________某种元素或难以降解的化合物,使其在机体内浓度______环境浓度的现象,称作生物富集。

2.发生富集的有害物质________(如铅、镉、汞等)、人工合成的有机化合物(如DDT、六六六等)以及一些________物质。3.特点有害物质随着食物链逐渐在生物体内________,最终积累在食物链的________,具有________。

为什么铅进入人体后,容易积蓄在体内?__________________________________。提示:进入人体内的铅,能形成多种比较稳定的铅化合物,分布于生物体的多种组织细胞中,导致铅不易被生物体排出,从而积蓄在体内

下列各项中,能通过食物链传递引起生物富集现象的是( )A.DDT污染B.大气中SO2污染C.噪声污染D.大气中氟利昂污染【答案】A 【解析】DDT污染能通过食物链传递引起生物富集。

物质循环与能量流动的关系1.相互关系二者是____________,彼此相互依存,不可分割。

【答案】载体 生物群落 非生物环境 食物链(网)

生态系统的物质循环与能量流动的特点有什么不同?______________________________。提示:与生态系统的能量流动中单向流动、逐级递减的特点不同,生态系统的物质循环具有的特点为全球性、循环流动、反复利用

下列关于物质循环和能量流动关系的叙述,不正确的是( )A.物质作为能量的载体,使能量在生物群落与无机环境之间循环往复B.能量作为动力,使物质在生物群落与无机环境之间循环往返C.物质循环的过程中伴随着能量流动D.二者相互依存,不可分割【答案】A

【解析】生态系统中物质作为能量的载体,但能量不能在生物群落与无机环境之间循环往返,A错误;使物质在生物群落与无机环境之间循环往返的动力是能量,B正确;物质循环的过程中伴随着能量流动,能量为物质循环提供动力,C正确;物质循环和能量流动相互依存,物质是能量流动的载体,能量是物质循环的动力,二者不可分割,D正确。

探究土壤微生物的分解作用1.案例1(1)实验假设:土壤微生物能分解落叶使之腐烂。(2)实验设计:实验组,________________;对照组,对土壤不做任何处理。2.案例2(1)实验假设:____________________________。(2)实验设计:实验组,A烧杯中加入30 mL______________;对照组,B烧杯中加入______________。

土壤微生物能分解淀粉

影响土壤中微生物分解作用的因素有哪些?__________________________________。提示: 土壤温度、湿度、pH及通气状况等

为探究落叶是不是在土壤微生物的作用下腐烂的,下列实验设计错误的是( )A.可选择带有落叶的土壤为实验材料B.将落叶平均分成两份,置于网兜中C.把土壤分成两组,对照组土壤进行接种微生物处理,实验组土壤不做处理D.将落叶连同网兜分别埋入对照组和实验组两组土壤中,观察落叶的腐烂情况【答案】C

【解析】本实验的自变量是土壤中是否有微生物,因此实验组土壤进行灭菌处理,对照组土壤保持自然状态。

1.物质循环的概念分析(1)生态系统的物质循环中所说的“生态系统”并不是一般的生态系统,而是指地球上最大的生态系统——生物圈,因此物质循环具有全球性。

(2)生态系统的物质循环中所说的“物质”并不是指组成生物体的化合物,而是指组成生物体的化学元素,如C、H、O、N、P、S等元素。(3)生态系统的物质循环发生在无机环境与生物群落之间,其中伴随着复杂的物质和能量变化。

3.碳平衡分析及对环境的影响(1)碳平衡的含义:指碳的排放和吸收在数量或质量上相等,大气中的CO2浓度相对稳定。

(2)碳平衡的失调——温室效应:

4.能量流动与物质循环的区别与联系

如图为生态系统中能量流动和碳循环的关系图,据图回答下列问题:

(1)对物质循环起关键作用的成分是[ ]________和[ ]_________。(2)图中的①③⑤表示的生理过程分别是______________________ ____________________________。(3)c生物处于第三营养级,若要使c增加200 kg,至少需要消耗a______________________________。提示:(1)a 生产者 d 分解者(2)光合作用、呼吸作用、分解作用(3)5 000 kg

1.(2022·广东珠海校考)下图为生物圈中碳元素的循环过程示意图,下列有关叙述正确的是( )

A.④过程代表绿色植物的光合作用,③过程代表化能合成作用B.图中甲、乙、丙分别代表消费者、生产者和分解者C.碳循环是指碳元素在甲、乙、丙间以有机物的形式传递D.图中甲、乙、丙包含的所有种群共同构成生物群落【答案】D

【解析】图中乙是生产者,③过程代表为生产者的呼吸作用,④是生产者的光合作用或化能合成作用,A错误;根据图中各成分之间的关系判断:乙是生产者,甲是分解者,丙是消费者,B错误;碳循环是指碳元素在生物群落和无机环境之间以二氧化碳的形式循环,C错误;图中甲是分解者,乙是生产者,丙是消费者,甲、乙、丙包含的所有种群共同构成生物群落,D正确。

2.某同学画出三幅表示生态系统部分碳循环的示意图,下列分析错误的是( )

A.三幅图中生产者都是AB.图甲中C能促进生态系统的物质循环和能量流动C.图乙中A、B、D、E构成群落,碳在其中流动的形式是有机物D.若使图甲、图乙、图丙完整表示碳循环,需补充化石燃料燃烧产生CO2【答案】A

【解析】由三幅图中的关系判断可知,图甲中A为生产者,图乙中A为生产者,图丙中E为生产者,A错误;图甲中C为消费者,能促进生态系统的物质循环和能量流动,B正确;图乙中A为生产者,C为大气中的CO2库,E为分解者,B、D为消费者,A、B、D、E构成群落,碳在其中流动的形式是有机物,C正确;若使图甲、图乙、图丙完整表示碳循环,需补充化石燃料燃烧产生CO2,D正确。

【方法规律】 碳循环中各种成分的判断(1)模式图1:

分析:E为生产者;F、D、B都为消费者;C为分解者;A为大气中的CO2库。

分析:A为生产者;B为消费者;C为分解者;D为大气中的CO2库。

(3)模式图3:分析:A为生产者;C为消费者;B为分解者;D为大气中的CO2库。

(4)模式图4: 分析:A为生产者;B、C都为消费者;D为分解者。

(5)总结:①先根据双向箭头,确定两者肯定是非生物的物质和能量或生产者(模式图4中没有双箭头,则从A能产生O2可判断A为生产者)。②各营养级生物都有一条箭头指向同一个结构,则该结构为分解者。③消费者一定接在生产者后面,消费者的数量可多可少。

1.实验原理(1)土壤中存在种类、数目繁多的细菌、真菌等微生物,它们在生态系统中的成分主要为分解者。(2)分解者的分解速度与环境中的温度、水分等生态因子相关。(3)土壤微生物能分泌淀粉酶将淀粉分解成还原糖(麦芽糖)。淀粉遇碘变蓝;还原糖遇斐林试剂,在水浴加热条件下,产生砖红色沉淀。

探究土壤微生物的分解作用

注:A1、B1中加入碘液,A2、B2中加入斐林试剂并水浴加热。

3.基本技术要求(1)探究活动最好在实验室中进行,以便控制变量,避免环境中不可控制因素的影响。(2)各地气候与环境等因素不同,微生物分解落叶的功能不同,分解的时间也有差异,一般需要适宜的温度、湿润的条件等。

1.某生物兴趣小组以带有落叶的表层土壤(深5 cm左右)为实验材料,研究土壤微生物在适宜温度下的分解作用,对土壤处理情况如表所示。下列有关叙述不正确的是( )

A.该实验能探究不同土壤湿度条件下,土壤微生物对落叶的分解作用B.1、2组进行对照实验时,无关变量为土壤湿度等C.若该实验的自变量为土壤是否进行灭菌处理,实验中的对照组是1组和3组D.预期结论是1、3组的落叶不被分解,2、4组的落叶被不同程度地分解【答案】C

【解析】由表格信息可知,该实验2组的土壤湿润、4组的土壤较干燥,且2组和4组的土壤均不灭菌,其中含有微生物,2、4组对照可用于探究不同土壤湿度条件下,土壤微生物对落叶的分解作用,A项正确;1、2组进行对照实验时,无关变量为土壤湿度等,B项正确;若该实验的自变量为土壤是否进行灭菌处理,则1、2组对照可探究湿润土壤中微生物对落叶的分解作用,3、4组对照可探究较干燥土壤中微生物对落叶的分解作用,其中2组和4组均为未经处理的空白对照,属于对照组,1组和3组都已灭菌处理,属于实验组,C错误;1组和3组没有微生物,落叶不被分解,2组和4组由于有微生物,落叶被不同程度地分解,D正确。

2.为了了解土壤微生物能否分解农药,并尽快得出实验结论,有人用“敌草隆”(一种除草剂)进行实验:取等量砂土分装于相同的两个容器中,a组高压灭菌,b组不灭菌。下列有关事项的叙述中,正确的是( )A.向a、b中喷入等量的“敌草隆”,再置于同一恒温箱中培养相同时间B.检测“敌草隆”的消失情况,预计a的“敌草隆”全部消失,b的基本不变

C.只用砂土实验效果比用几种典型土壤混合后的好D.再增加c组作为对照,不喷入“敌草隆”,其他处理与a、b组相同【答案】A 【解析】实验组为a组,对照组为b组,控制单一变量,故A正确。B项中的a应该是不变的,b可能会部分减少。C错误,因为典型土壤中含微生物多,所以用几种典型土壤混合后的最好。D项没有必要再加一个对照组,和本实验无关。

【方法规律】 实验组、对照组的确定(1)验证实验中二者如何确定:根据题意首先弄清实验研究的自变量是什么,然后找到进行自变量处理的为实验组,没进行自变量处理,仅为排除无关变量干扰而设置的实验为对照组。(2)探究实验中二者如何确定:接受自变量处理的,实验结果是未知的为实验组;未接受自变量处理的,实验结果是已知的为对照组。

易错易混:绘制物质循环和能量流动图解时应注意的问题1.绘制物质循环图解时,注意物质是可以循环的,即物质循环的箭头可以是双向的。2.能量流动是单向的,生产者的能量可流向消费者和分解者,但消费者与分解者中的能量不能流向生产者。3.绘制能量流动图解时,只要存在有机物传递即伴随着能量的传递(如动植物遗体、残枝败叶→沼气池,沼渣→食用菌等,均既有物质传递,又有能量流动)。

例 如图所示为一个简化的草原生态系统能量流动和物质循环示意图,①~⑦是对图中箭头含义的描述,所属箭头号码正确的是( )①生物群落中能量的散失②生物群落中的物质回归无机环境③无机环境的能量进入生物群落④能量在生物体之间传递转化⑤能量沿着食物链流动

⑥碳元素从有机物变为二氧化碳⑦碳元素进入生物群落A.①—(2)(3);②—(3)B.③—(1);④—(2)C.④—(2)(3);⑤—(2)(3)D.⑥—(4)(5);⑦—(1)【答案】D

【解析】图中(1)为生产者通过光合作用把非生物的物质和能量输入生物群落;(2)和(3)表示承载在有机物中的能量在群落中的流动,但(3)过程不属于食物链上的能量流动;(4)(5)表示通过呼吸作用和分解作用把有机物分解为无机物,从而回归无机环境,同时伴随热能的散失过程。

1.(2022·广东江门校考)为积极应对全球气候变化,我国政府宣布了“双碳”目标,2030年前确保碳达峰,力争在2060年前实现碳中和。下列叙述错误的是( )A.群落中的碳元素只有通过分解者的分解作用才能重返非生物环境B.碳循环具有全球性,碳中和是全球要共同努力实现的目标C.植树造林和减少化石燃料燃烧是实现碳平衡的重要举措D.生态系统生产者固定的CO2量可大于生物群落排出的CO2量【答案】A

【解析】群落中的碳循环可以通过生产者、消费者、分解者的呼吸作用返回非生物环境,A错误;碳循环具有全球性,因此需要全球各国共同努力才能实现碳平衡,实现碳中和目标,B正确;大气中二氧化碳的主要来源为化石燃料的燃烧,植树造林有助于绿色植物,通过光合作用吸收更多的二氧化碳,降低大气中二氧化碳浓度,故植树造林和减少化石燃料燃烧是实现碳平衡的重要举措,C正确;生态系统中生产者固定的CO2量大于生物群落排出的CO2量时,整个生态系统中的有机物的积累量才能逐渐增加,有利于生态系统中物种丰富度的增加,生态系统的稳定性增强,D正确。

2.(2022·广东珠海校考)下图甲为某草原生态系统的结构简图(“→”表示碳的流动方向),图乙为λ随时间的变化曲线(λ是当年种群数量与一年前种群数量的比值)。下列分析与图示信息相符的是( )

A.图甲中E的数量减少有助于缓解温室效应B.图甲中物种B、C之间只有捕食关系C.图乙中种群数量在b~c年呈“J”形增长D.图乙中a年的种群数量不一定比c年时低【答案】D

【解析】E是生产者,图甲中E的数量减少不利于缓解温室效应,A错误;B、D、F是消费者,C是分解者,图甲中物种B、C之间没有捕食关系,B错误;图乙中λ在b~c年种群数量先下降再增加,故种群数量不是呈“J”形增长,C错误;图乙中a~b年种群数量下降,b~c年种群数量先下降再增加,故a年的种群数量不一定比c年时低,D正确。

3.(2022·广东江门校考)下图为生物圈碳循环过程示意图,甲~丁表示生态系统的成分,①~⑦表示过程。下列叙述正确的是( )A.①⑤⑥表示细胞呼吸,乙代表分解者B.③④⑦过程中碳以有机物的形式传递C.甲→丙→丁构成捕食食物链D.物质和能量在食物链和食物网上流动时不断循环利用

【答案】B【解析】②⑤⑥表示各种生物的细胞呼吸,乙代表大气中的二氧化碳,A错误;③④⑦过程中碳在生物与生物之间以有机物的形式传递,B正确;丁是分解者,不属于食物链的成分,甲→丙构成捕食食物链,C错误;物质循环具有全球性,能量不能循环利用,D错误。

4.(2022·广东广州校考)对一个受到轻度农药污染的湖泊进行调查时,测得该湖泊内具有食物链关系的甲、乙、丙、丁4个种群所同化的总能量如表,下列说法中错误的一项是( )

A.在这四个种群中,乙和丁属于捕食关系B.除乙种群外,其他3个种群的同化作用类型都属于异养型C.按照生物富集原理,丙种群体内的农药残留浓度是最高的D.从4个种群的营养关系上看,它们之间只能形成一条食物链【答案】D

【解析】据题意和表格可知,4个种群构成了两条食物链,即乙→甲→丙、乙→丁→丙,乙和丁属于捕食关系,A正确;乙是生产者,属于自养型生物,其他3个种群都是消费者,它们的同化作用类型都属于异养型,B正确;按照生物富集原理,营养级越高农药残留量就越多,因此丙的农药残留量最多,C正确;由以上分析可知,甲和丁处于同一营养级,因此4种生物之间能形成两条食物链,即乙→甲→丙、乙→丁→丙,D错误。

5.生命的维持依赖各种化学元素的供应,化学元素在生物群落和无机环境之间被循环重复利用,下列有关物质循环的叙述不正确的是( )A.城市生态系统不能实现物质循环而森林生态系统能实现物质循环B.生物圈是一个物质上自给自足的系统C.水域中生产者的数量受氮、磷含量的影响显著D.有毒物质进入生物群落后易造成生物富集现象【答案】A

【解析】城市生态系统尽管对别的生态系统有依赖性,但是也具有生态系统最基本的结构和功能,因此城市生态系统和森林生态系统都能实现物质循环,A错误;因为物质可以在整个生物圈中循环往返,因此生物圈是一个物质上自给自足的系统,B正确;水体中的氮、磷增多会引起浮游植物的剧增,C正确;有毒物质往往不易分解,因此,进入生物群落后易造成生物富集现象,D正确。

6.下图为生态系统碳循环示意图。请据图回答下列问题:

(1)在生态系统的组成成分中,绿色植物属于____________,细菌、真菌大多数属于__________。(2)图中的e表示的生理作用是__________,b、c、d表示的生理作用是______________,f所表示的动物与绿色植物之间的关系是__________。(3)碳在非生物环境与生物群落之间以__________的形式进行循环。【答案】(1)生产者 分解者 (2)光合作用 呼吸作用 捕食 (3)二氧化碳

相关课件

这是一份高中生物人教版 (2019)选择性必修2第3节 生态系统的物质循环课堂教学ppt课件,共60页。PPT课件主要包含了课前自主预习案,课堂互动探究案,二氧化碳,碳酸盐,含碳有机物,3过程图解,非生物环境,生物群落,生物圈,全球性等内容,欢迎下载使用。

这是一份高中人教版 (2019)第3节 生态系统的物质循环课文配套课件ppt,共4页。PPT课件主要包含了非生物环境,生物群落,全球性,生物圈,生物地球化学,反复利用,CO2,含碳有机物,食物链网,化能合成作用等内容,欢迎下载使用。

这是一份高中生物人教版 (2019)选择性必修2第3节 生态系统的物质循环教案配套课件ppt,共34页。PPT课件主要包含了知识点一物质循环,知识点二生物富集,旁栏边角想一想,结论语句辨一辨,主题一碳循环,情境探究,方法突破,视角应用,实验探究等内容,欢迎下载使用。