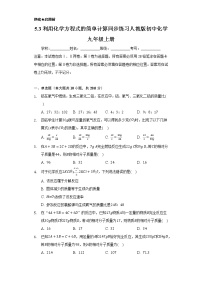

化学九年级上册课题 3 利用化学方程式的简单计算同步测试题

展开

这是一份化学九年级上册课题 3 利用化学方程式的简单计算同步测试题,共16页。试卷主要包含了选择题,判断题,科学探究题,综合应用题等内容,欢迎下载使用。

一、选择题

1.由宏观到微观的认识过程是化学学科对提升核心素养作出的独特贡献。清华大学研究人员成功研制出一种纳米纤维催化剂,可将二氧化碳转化成液体燃料甲醇,其微观示意图如下图(图中的微粒恰好完全反应)。下列说法不正确的是

A.反应中甲.乙两种物质的质量比为3 : 22

B.丁的化学式为H2O,该反应为复分解反应

C.反应一段时间,只需要增加反应物,不需要更换催化剂、

D.该反应的研究,有助于降低二氧化碳的排放

2.现有氧气和氢气的混合气体,在密闭容器中点燃反应后,剩余的气体为,则原混合气体的组成为( )

A. 和 B. 和

C. 和 D. 和

3.在反应X+2Y=R+2M中,当16gX与Y完全反应后,生成44gR,且反应生成的R和M的质量之比为11:9,则在此反应中Y和M的质量之比

A.23:9B.16:9C.32:9D.46:9

4.在一个密闭容器中放入M、N、Q、P四种物质,在一定条件下发生化学反应,一段时间后,测得有关数据如下表,则关于此反应认识不正确的是

A.参与反应N、P的质量比为5:4

B.该变化的基本反应类型是分解反应

C.反应后物质M的质量为l3g

D.物质Q可能是该反应的催化剂

5.实验室用 31.6g 高锰酸钾于试管中加热一段时间后,测得生成氧气的质量为3.1g,则剩余固体为( )

A.高锰酸钾B.高锰酸钾、锰酸钾和二氧化锰

C.锰酸钾和二氧化锰D.高锰酸钾和二氧化锰

6.氢气与乙烯在催化剂金属镍表面反应生成乙烷,微观过程如图所示。下列说法错误的是

A.该反应为化合反应B.的化学式为2CH3

C.金属镍反应前后质量不变D.反应物和生成物的质量比是1:15

7.一定条件下,某反应前后各物质的质量如下表所示。下列判断正确的是

A.y=63B.物质M为氧化物

C.反应前后硫元素的化合价不变D.反应物的化学计量数之比为2:1

8.TiO2在光照下可使水分解,该过程类似植物光合作用。如图是光照下TiO2分解水的装置示意图。下列叙述正确的是

A.反应前后分子种类和原子种类都发生了变化B.反应前后元素的化合价都没有发生变化

C.该反应生成的H2和O2的质量比是2:1D.反应中涉及的物质共有2种氧化物

9.下列有关对质量守恒定律的理解,正确的是

A.将氯化钠完全溶解在水中,溶液的质量为

B.氢气和氧气混合点燃,生成水的质量是

C.镁条燃烧后质量增加,不遵循质量守恒定律

D.将铁和铜混合加热后,物质的总质量为

10.甲、乙、丙、丁四种物质在反应前后的质量关系如图所示,下列说法正确的是

A.丁一定是氧化物

B.该反应是置换反应

C.丙一定是该反应的催化剂

D.反应前后甲和乙变化的质量比为9:8

二、判断题

11.根据化学方程式的计算,可以从量的方面研究物质的变化。( )

12.一定质量的木炭在氮气和氧气的混合物中充分燃烧后生成CO和CO2。测得混合物中碳元素的质量分数为24%,则得到的混合物中氮气的质量分数可能是60%( )

13.碳在空气中燃烧时发生如下两个反应,、,已知在一定的条件下12克碳与20g氧气恰好完全反应,则反应的产物只有CO2( )

14.下列关于N2 + O22NO反应前后原子的种类、数目均不变( )

15.在A+3B=2C+2D的反应中,7gA与一定量的B恰好完全反应,生成22gC和9gD,若C的相对分子质量是44,则B的相对分子质量是48( )

三、科学探究题

16.在老师的指导下,某学习小组利用如图1所示装置对氯酸钾(KClO3)制氧气进行了深入的探究学习。

资料:

①KClO3的熔点约为356℃,MnO2的分解温度约为535℃。用酒精灯物质加热,受热物质的温度一般约为400℃左右;

②不同配比是指KClO3和MnO2混合物中,KClO3和MnO2的质量比;

③氯酸钾分解时,传感器得到氧气浓度随温度的变化示意图及不同配比时氧气浓度随温度的变化示意图如图:

请回答问题:

(1)分析图2KClO3分解温度 (填“高于”、“等于”或“低于”)其熔点。

(2)分析图2在KClO3分解前,传感器得到氧气浓度降低的可能原因是 .

(3)分析图3KClO3分解温度随物质配比变化的规律是 ,当物质配比为1:2是KClO3分解温度约为 ℃。

(4)为证实MnO2的催化作用,小组同学利用如图4装置进行如表所示的实验:

请回答:

①完善步骤Ⅲ中的填空:

②步骤Ⅳ中,将MnO2混入右侧支管有余热的KClO3中的操作方法是 .

③步骤Ⅳ的实验现象能否说明MnO2是KClO3分解的催化剂 (填“能”或“不能”),如不能,还需证明在此反应中MnO2的 和 不变。

(5)将29.4gKClO3和MnO2混合物以5:1配比加热至完全反应,如图5中的值应为 。

A. 4.9 B.9.6 C.14.9 D.19.8.

四、综合应用题

17.某实验小组用加热氯酸钾(KClO3)和二氧化锰(催化剂)的混合物制取氧气,并分离提纯实验反应后的固体剩余物,操作流程如下,按要求回答下列问题(忽略实验过程中的损耗)∶

(1)步骤一中发生反应的化学方程式为 。

(2)步骤二中操作X所用到的玻璃仪器有 、烧杯、玻璃棒,其中玻璃棒的作用是 ,操作Y的名称是 。

(3)实验前所加二氧化锰的质量为 克。

(4)试计算该实验小组所取氯酸钾的质量。(写出计算过程)

18.根据下列实验装置图,请回答下列问题:

①实验室用过氧化氢溶液与二氧化锰混合制取O2,可选用的发生装置是 (填上图字母),能选择D作为收集装置的理由是 ,用该方法收集氧气,检验氧气已收集满的方法是 。

②实验室常用氯化铵固体与碱石灰固体共热来制取一种易溶于水密度比空气小的氨气(NH3),应选择的制取装置组合是 (填上图字母),如果用如图所示装置收集氨气,气体应从 (填“m”或“n”)端管口通入。

③实验室用氯酸钾与二氧化锰混合制取氧气,待氯酸钾完全反应后,将剩余固体用以下方法分离:(资料:氯化钾易溶于水,二氧化锰难溶于水)

其中操作1、2、3都用到的一种玻璃仪器是 ,操作2中该玻璃仪器的作 ,操作3的名称为 。

④学生在实验室中用氯酸钾和二氧化锰的混合物为原料制取氧气,加热一段时间后,产生氧气0.15ml。则分解的氯酸钾的物质的量是多少? 。(用化学方程式计算)

19.我国的煤炭资源丰富,但液体燃料短缺。通过“煤液化”技术,用煤炭和水制取甲醇(CH3OH)对我国具有重要意义。主要流程如下:

(1)写出汽化炉内发生反应的化学方程式: ;

(2)下列关于甲醇生产过程的说法中,合理的是 (填字母序号)。

A.根据信息推测,甲醇是一种液体燃料

B.煤炭与水在常温下即可生成CO和H2

C.甲醇的生产会受到CO和H2比例的影响

(3)甲醇燃烧时发生反应:,若甲醇燃料的质量为32t,则完全燃烧时消耗氧气的质量为 t。

参考答案:

1.B

【详解】根据反应微观示意图和质量守恒定律,可写出化学方程式为;

A. 反应中甲乙两种物质的质量比为6:44=3 : 22,说法正确;

B. 由化学方程式可知,丁的化学式为H2O,但该反应中反应物有单质,不是复分解反应,说法错误;

C. 催化剂在反应前后质量和化学性质不变,反应一段时间,只需要增加反应物,不需要更换催化剂,说法正确;

D. 该反应需要消耗二氧化碳,有助于降低二氧化碳的排放,说法正确。

故选:B。

2.C

【详解】氧气和氢气的混合气体,在密闭容器中点燃反应后,剩余的气体为,则说明生成水的质量为9g。

设:参加反应的氢气和氧气的质量分别为x,y。

x=1g;

y=8g;

①若剩余气体为氢气,则混合气体中有2g氢气和8g氧气;

②若剩余气体为氧气,则混合气体中有1g氢气和9g氧气。故选C。

3.B

【详解】设生成的M的质量为a,

a=36g

根据质量守恒定律可得,Y的质量为44g+36g﹣16g=64g,在此反应中Y和M的质量之比64g:36g=16:9,故选B。

4.B

【分析】根据质量守恒定律,在化学反应中,参加反应前各物质的质量总和等于反应后生成各物质的质量总和;反应后质量增加的是生成物,减少的是反应物;由表格信息可知:,X=13。

【详解】A、反应中N、P的质量比为 ,选项正确;

B、由表格信息可知反应后M质量是13克,质量减少是反应物;N质量增加了25克,是生成物;Q质量不变,可能是催化剂,P质量减少了20克,是反应物;该反应的反应物是两种,生成物是一种,属于化合反应,选项错误;

C、由分析可知反应后物质M的质量为13g,选项正确 ;

D、物质Q的质量在反应前后不变,可能是该反应的催化剂,也可能是杂质,选项正确。

故选B。

5.B

【详解】设31.6g高锰酸钾完全分解,设生成氧气的质量为x

3.2g>3.1g,说明高锰酸钾没有反应完,剩余的固体为高锰酸钾、锰酸钾和二氧化锰;

故选B。

6.B

【详解】A、在催化剂催化作用下,反应的化学方程式是C2H4+H2C2H6,符合“多变一”特征,属于化合反应,故A正确;

B、由微观示意图可知,生成物乙烷的化学式是C2H6,故B不正确;

C、金属镍为催化剂,反应前后催化剂质量不变,故C正确;

D、由上述信息可知,氢气和乙烷质量比是2:30=1:15,故D正确。

故选B。

7.D

【分析】根据质量守恒定律、利用化学方程式简单计算解答。

【详解】A、根据质量守恒定律,参加反应的各物质的总质量等于反应各物质的总质量,即:68+32=y+37−1,y=64,选项错误,不符合题意;

B、反应物氧气中氧元素的质量是32g,生成物水中氧元素的质量 ,根据质量守恒定律,反应前后元素守恒,故M中一定不含氧元素,选项错误,不符合题意;

C、反应前硫化氢里的硫是−2价,反应后M是硫单质,化合价是0价,化合价发生变化,选项错误,不符合题意;

D、反应物硫化氢、氧气的化学计量数之比为a:b,即,说法正确,符合题意。

故选D。

【点睛】本题考查学生对质量守恒定律的掌握,难度系数中等。

8.D

【分析】根据示意图可知,水在光照及TiO2作催化剂的条件下,分解生成氢气和氧气,化学方程式为,由此回答问题。

【详解】A、根据质量守恒定律可知,化学反应前后分子的种类一定发生改变,分子的数目可能不变;原子的种类和数目都不发生改变,说法错误,不符合题意;

B、反应前H2O中氢元素的化合价为+1价,氧元素为-2价;反应后H2中氢元素的化合价为0,O2中氧元素的化合价也为0;TiO2是催化剂,其中各元素化合价没有发生改变,说法错误,不符合题意;

C、由化学方程式,生成的氢气和氧气的质量比=[2×(1×2)]∶[1×(16×2)]=1∶8,说法错误,不符合题意;

D、氧化物的定义:由两种元素组成,且其中一种是氧元素;由化学方程式,反应中涉及的物质为水、TiO2、氢气和氧气;水是由氢元素和氧元素组成,属于氧化物;TiO2是由钛元素和氧元素组成,属于氧化物;氢气是由氢元素组成的单质;氧气是由氧元素组成的单质,故反应中涉及的物质共有2种氧化物,说法正确,符合题意;

故选D。

9.B

【详解】A、氯化钠溶于水没有新物质生成,不能用质量守恒定律解释。不符合题意;

B、化学反应中,反应物之间按一定比较进行反应。。1g氢气和8g氧气反应生成9g水,氢气剩余1g,符合题意;

C、一切化学反应均遵守质量守恒定律,镁条燃烧后质量增加是因为镁和氧气反应生成氧化镁,生成的氧化镁的质量为参加反应的镁条的质量和氧气的质量的和。不符合题意;

D、将5g铁和5g铜混合加热,铜和氧气反应生成氧化铜,则物质的总质量会增加,大于10g。不符合题意;

故选B。

10.D

【分析】分析甲、乙、丙、丁四种物质在反应前后的质量关系,可知,在反应前后,乙、丁质量减小,是反应物;甲质量增大是生成物,丙反应前后质量不变,可能是该反应的催化剂,也可能是与反应无相关的物质,该反应的表达式为 。

【详解】A、丁可能是化合物,也可能是单质,不符合题意;

B、该反应是化合反应,不符合题意;

C、丙可能是该反应的催化剂,也可能是与反应无相关的物质,不符合题意;

D、反应前后甲和乙变化的质量比为,符合题意。故选D。

11.√

【详解】根据化学方程式的计算,可以从量的方面研究物质的变化。

此说法正确

12.错误

【详解】解:假设混合物是CO和N2,则混合物中CO的质量分数为24%÷(×100%)=56%,混合物中氮气的质量分数为1-56%=44%;

假设混合物是CO2和N2,则混合物中CO2的质量分数为24%÷(×100%)=88%,混合物中氮气的质量分数为1-88%=12%;

由以上分析可知,氮气的质量分数为12%~44%之间,故说法错误。

13.错误

【分析】根据化学方程式,12g碳在氧气中充分燃烧生成二氧化碳时需要32g氧气,故该题中氧气不足,碳有剩余,会与生成的二氧化碳反应生成一氧化碳,故生成物为一氧化碳和二氧化碳的混合气体,据此分析.

【详解】解:设12g碳完全燃烧需要氧气的质量为x.

设12g碳不完全燃烧生成一氧化碳的质量为y.

氧气的质量为20g,大于16g且小于32g,所以生成物为一氧化碳和二氧化碳的混合物,故题目叙述错误。

【点睛】本题主要考查碳在氧气中不完全燃烧时的情况,要仔细分析.

14.正确

【详解】原子是化学变化中最小的粒子,化学反应前后原子种类数目不变,正确;

15.错误

【详解】在A+3B=2C+2D的反应中,7gA与一定量的B恰好完全反应,生成22gC和9gD,根据质量守恒定律,反应中消耗B的质量为22g+9g-7g=24g,设B的相对分子质量为,则,故的相对分子质量是32。

故本题错误。

16. 高于 试管内气压增大,排出一部分空气,氯酸钾还没有分解生成氧气 配比越大,分解温度越高 75℃ 没有明显现象 木条长时间才能复燃 加热时间短于步骤Ⅲ,木条即复燃 右 将Y形管向右倾斜,使二氧化锰进入右边的支管中 不能 质量 化学性质 D

【详解】(1)通过图中的数据可知氯酸钾的分解温度大约是380℃,以及氯酸钾的熔点是356℃,所以KClO3分解温度高于其熔点;

(2)实验装置内的空气受热膨胀,会发生逸出,导致装置内的氧气浓度降低,所以在KClO3分解前,传感器得到氧气浓度降低的可能原因是:试管内气压增大,排出一部分空气,氯酸钾还没有分解生成氧气;

(3)通过分析图3中氯酸钾的分解数据可知,KClO3分解温度随物质配比变化的规律是配比越大,分解温度越高,当物质配比为1:2是,KClO3分解温度约为75℃;

(4)氯酸钾单独受热分解生成的氧气速率较慢,单独加热加热二氧化锰不会生成氧气,二氧化锰可以加快氯酸钾的分解速率,所以:步骤Ⅱ没有明显现象;步骤Ⅲ:木条长时间才能复燃;步骤Ⅳ:加热时间短于步骤Ⅲ,木条即复燃;

①完善步骤Ⅲ中的填空:加热右侧支管后,带火星木条复燃,木条长时间才能复燃;

②步骤Ⅳ中,将MnO2混入右侧支管有余热的KClO3中的操作方法是:将Y形管向右倾斜,使二氧化锰进入右边的支管中;

③在化学反应里能改变其他物质的化学反应速率(既能提高也能降低),而本身的质量和化学性质在化学反应前后都没有发生改变的物质叫做催化剂,所以步骤Ⅳ的实验现象不能说明MnO2是KClO3分解的催化剂,还需证明在此反应中MnO2的质量和化学性质不变;

(5)29.4gKClO3和MnO2混合物以5:1,所以氯酸钾的质量为:29.4g×=24.5g,二氧化锰的质量为:29.4g-24.5g=4.9g,

设生成氯化钾的质量为x,

所以剩余固体的质量为:14.9g+4.9g=19.8g。

17.(1)2KClO32KCl+3O2↑

(2) 漏斗 引流 蒸发

(3)3.0

(4)解:设该实验小组所取氯酸钾的质量为x。

x=9.8g

答:该实验小组所取氯酸钾的质量为9.8g。

【详解】(1)氯酸钾在二氧化锰作催化剂、加热条件下发生反应生成氯化钾、氧气,反应的化学方程式为:2KClO32KCl+3O2↑。

(2)通过过滤可将难溶于水的固体物质与水分离,所以步骤二中操作X是过滤,过滤操作中所用到的玻璃仪器有漏斗、烧杯、玻璃棒,其中玻璃棒的作用是引流。经过步骤二得到的溶液是氯化钾溶液,经过操作Y得到氯化钾固体,所以操作Y的名称是蒸发。

(3)该实验中,二氧化锰作催化剂,催化剂在化学反应前后质量不变,所以实验前所加二氧化锰的质量为3.0g。

(4)见答案。

18. B 氧气密度比空气大 把带火星木条放到集气瓶口,复燃,氧气已满 AE m 玻璃棒 引流 蒸发结晶 解:设分解的氯酸钾的物质的量是x

x=0.1ml

答:分解的氯酸钾的物质的量是0.1ml。

【详解】①实验室用过氧化氢溶液与二氧化锰混合制取O2,该反应属于固液不加热反应,可选用的发生装置是B;

能选择D作为收集装置的理由是氧气的密度比空气大;

氧气具有助燃性,用该方法收集氧气,检验氧气已收集满的方法是:把带火星木条放到集气瓶口,复燃,氧气已满;

②实验室常用氯化铵固体与碱石灰固体共热来制取氨气,该反应属于固体加热反应,发生装置应选A;氨气易溶于水,密度比空气小,可用向下排空气法收集,收集装置应选E,故应选择的制取装置组合是AE;

如果用如图所示装置收集氨气,氨气的密度比空气小,气体应从m端进入;

③氯酸钾能在二氧化锰的催化下受热分解生成氯化钾和氧气,故剩余固体是氯化钾和二氧化锰。

由图可知,操作1是加水溶解,需要用玻璃棒搅拌,加速溶解,操作2实现了固液分离,是过滤,需要用玻璃棒引流,操作3使溶液变为固体,故是蒸发,需要用玻璃棒不断搅拌,防止局部温度过高,造成液滴飞溅,故都用到的一种玻璃仪器是玻璃棒;

过滤中,玻璃棒的作用是引流;

操作3是蒸发结晶;

④见答案。

19.(1)

(2)AC

(3)48

【详解】(1)煤炭的主要成分是碳,根据流程煤炭和水在1500℃条件下反应生成一氧化碳和氢气,该反应的化学方程式为:,故填:。

(2)A.根据题干信息,该流程是用煤炭和水制取液体燃料甲醇,故A正确;

B.根据流程信息,煤炭与水1500℃条件可生成CO和H2,不是常温,常温是20℃,故B错误;

C.根据流程信息,在变换器中需调节气体比例,所以甲醇的生产会受到CO和H2比例的影响,故C正确。

故选:AC。

(3)设若甲醇燃料的质量为32t,则完全燃烧时消耗氧气的质量为x。

解得x=48t,故填:48。

物质

M

N

Q

P

反应前质量(g)

18

1

2

32

反应后质量(g)

X

26

2

12

物质的构成微粒

M

反应前的质量/g

68

32

0

1

反应后的质量/g

0

0

y

37

步骤

实验操作

实验现象

Ⅰ

检查气密性

Ⅱ

分别在“Y”形管两侧支管中加入少量MnO2和KClO3,塞紧橡皮塞

Ⅲ

分别先后加热MnO2和KClO3,用带火星木条放在导管口。加热 (填“左”或“右”)侧支管后,带火星木条复燃

Ⅳ

冷却后,将“Y”形管左侧支管中部分MnO2混入右侧支管中,振荡“Y”形管,加热,用带火星木条放在导管口

相关试卷

这是一份人教版九年级上册课题 3 利用化学方程式的简单计算习题,共14页。试卷主要包含了选择题,判断题,综合应用题等内容,欢迎下载使用。

这是一份初中人教版第五单元 化学方程式课题 3 利用化学方程式的简单计算课时训练,共7页。试卷主要包含了8g B.2,6gB.5,36g.,1%,2g等内容,欢迎下载使用。

这是一份人教版九年级上册课题 3 利用化学方程式的简单计算复习练习题,共10页。试卷主要包含了单选题,判断题,填空题,综合应用题等内容,欢迎下载使用。