2022-2023学年山东省济宁市曲阜市八年级(上)期末生物试卷(含详细答案解析)

展开1.关于绿色开花植物的描述,下列说法正确的是( )

A. 桃树是雌雄同株植物

B. 平时食用的马铃薯(土豆)是块根

C. 玉米只能进行异花传粉

D. 适宜的条件下,肥沃土壤中的种子往往比贫瘠土壤中的种子先萌发

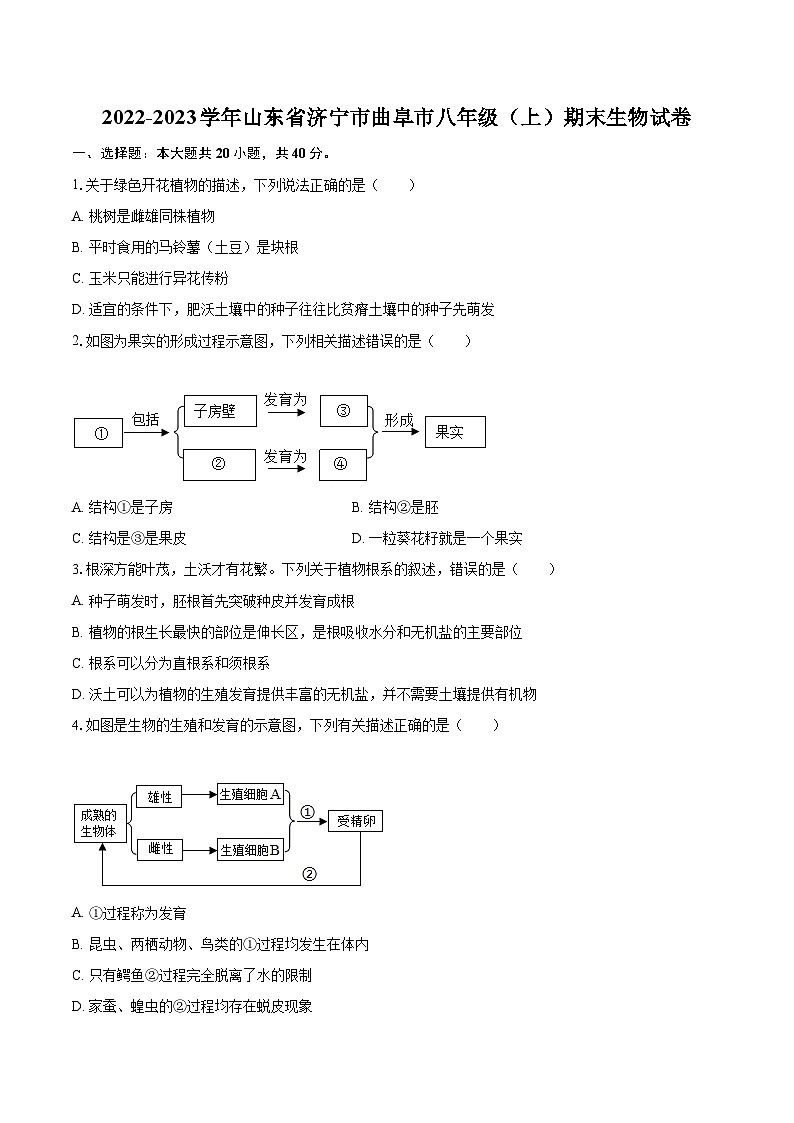

2.如图为果实的形成过程示意图,下列相关描述错误的是( )

A. 结构①是子房B. 结构②是胚

C. 结构是③是果皮D. 一粒葵花籽就是一个果实

3.根深方能叶茂,土沃才有花繁。下列关于植物根系的叙述,错误的是( )

A. 种子萌发时,胚根首先突破种皮并发育成根

B. 植物的根生长最快的部位是伸长区,是根吸收水分和无机盐的主要部位

C. 根系可以分为直根系和须根系

D. 沃土可以为植物的生殖发育提供丰富的无机盐,并不需要土壤提供有机物

4.如图是生物的生殖和发育的示意图,下列有关描述正确的是( )

A. ①过程称为发育

B. 昆虫、两栖动物、鸟类的①过程均发生在体内

C. 只有鳄鱼②过程完全脱离了水的限制

D. 家蚕、蝗虫的②过程均存在蜕皮现象

5.我国优秀的传统文化中,有不少诗句描述到了生物的生殖和发育现象。下列分析正确的是( )

A. 金蝉脱壳——化蛹

B. 薄暮蛙声连晓闹,今年田稻十分秋——歌唱即将到来的丰收

C. 几处早莺争暖树,谁家新燕啄新泥——捕食

D. 梁上双飞燕,青虫喂黄嘴——育雏

6.与两栖动物相比,鸟类繁殖成活率较高,其主要原因是( )

①体内受精

②卵生

③形成的受精卵多

④有孵卵和育雏行为

⑤卵外有坚硬的卵壳保护

A. ①②③B. ①④⑤C. ②③④D. ③④⑤

7.如图为女性生殖系统的部分结构示意图,其中,女性的主要性器官是( )

A. 结构①,因为它能产生卵细胞和分泌雌性激素

B. 结构②,因为这里是精子和卵细胞受精的场所

C. 结构③,因为这是形成月经和孕育胎儿的场所

D. 结构④,因为这是娩出胎儿和排出月经的通道

8.青春期是人一生成长的黄金时期,同学们一定要珍惜时光、不负韶华。下列属于青春期发育特点的是( )

①身高体重迅速增长

②性器官开始形成和发育

③男孩出现遗精

④女孩出现月经

⑤神经系统的功能明显增强

A. ①②③④B. ①②④⑤C. ②③④⑤D. ①③④⑤

9.下列关于人的生殖和发育的叙述,正确的是( )

A. 人的性别决定发生在怀孕的那一刻

B. 试管婴儿技术需要在试管中把受精卵培养成胎儿

C. 胎儿通过脐带与母体进行物质交换

D. 分娩过程的结束标志着婴儿的诞生

10.下列关于染色体、DNA、基因的说法错误的是( )

A. 染色体是由DNA和蛋白质组成的

B. 一般情况下,每条染色体上只有一个DNA分子

C. DNA上的任意双螺旋片段称为基因

D. 染色体不是遗传物质

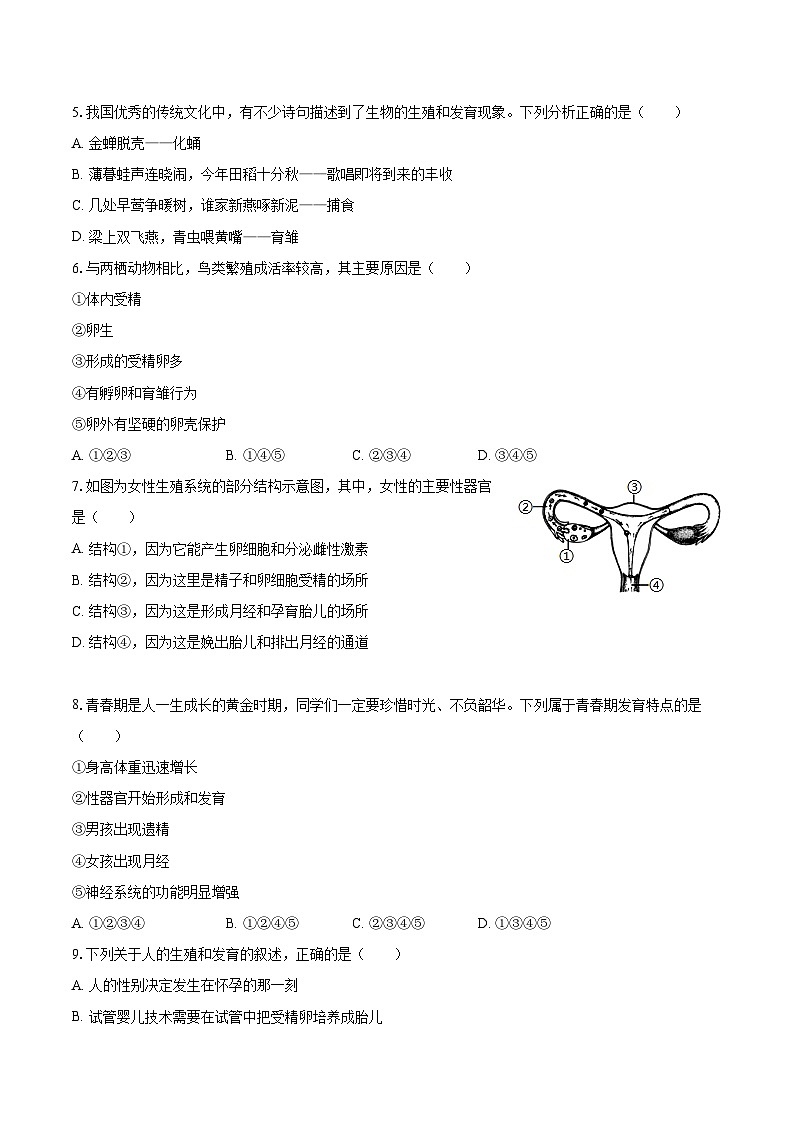

11.已知马蛔虫体细胞内有2对染色体,如图是马蛔虫体细胞内染色体和部分基因组成示意图。下列相关描述中正确的是( )

A. 该马蛔虫的生殖细胞的基因组成是AABb

B. 该马蛔虫的生殖细胞中只含有一对染色体

C. 该马蛔虫能产生两种类型的生殖细胞

D. 马蛔虫的受精卵中含有4对染色体

12.生物能适应一定的环境,其生命活动也能对周围的环境产生一定的影响。下列叙述属于生物影响环境的是( )

A. 人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开

B. 北方到了秋季后,银杏树叶开始变黄脱落

C. 大树底下好乘凉

D. 在荒漠地区,多分布着仙人掌等保水能力强的植物

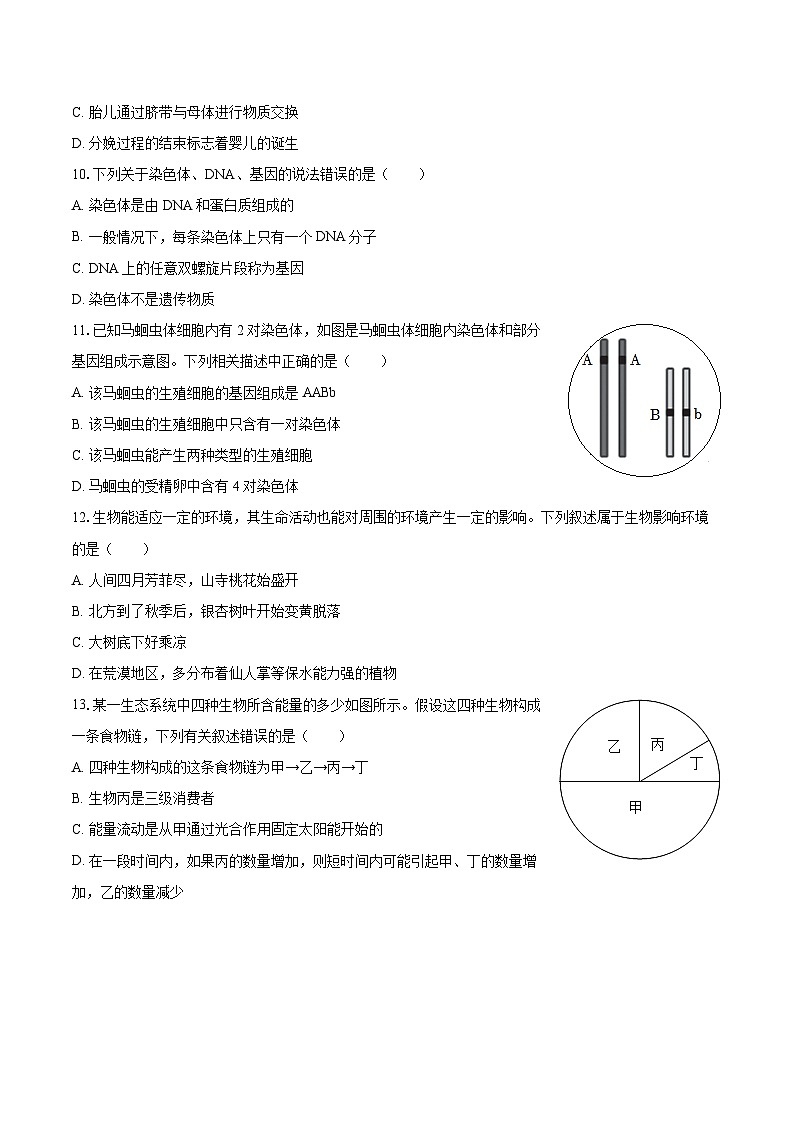

13.某一生态系统中四种生物所含能量的多少如图所示。假设这四种生物构成一条食物链,下列有关叙述错误的是( )

A. 四种生物构成的这条食物链为甲→乙→丙→丁

B. 生物丙是三级消费者

C. 能量流动是从甲通过光合作用固定太阳能开始的

D. 在一段时间内,如果丙的数量增加,则短时间内可能引起甲、丁的数量增加,乙的数量减少

14.如图所示为不同地层中的化石埋藏情况,对甲、乙、丙三个不同地层内挖掘到的生物化石的推测,下列说法正确的是( )

A. 化石是研究生物进化的唯一证据

B. 这些地层中的生物化石由简单到复杂的顺序是乙→甲→丙

C. 乙层生物中既有低等的,也有高等的

D. 甲层生物的数量一定比丙层生物的数量多

15.环境中的资源和空间总是有限的,自然界中的生物通过激烈的生存斗争,适者生存,不适者被淘汰,这就是自然选择。下列关于达尔文的自然选择学说的理解不正确的是( )

A. 现代长颈鹿的长颈是自然选择的结果

B. 在长期进化过程中,人的动耳肌逐渐丧失功能是因为经常不使用的结果

C. 草原上的猎豹和羚羊越跑越快,是猎豹和羚羊相互选择的结果

D. 自然选择总是定向的选择适应环境的有利变异个体

16.现在多姿多彩的生物界,是生物漫长进化的结果。如图表示由f进化成几种古生物的进化历程及相互之间的亲缘关系(字母表示生物种类),下列相关推测错误的是( )

A. abcde几种物的祖先是fB. 在图中最低等的生物是f

C. a一定比d高等D. 较a和e而言,a与b之间的亲缘关系更近

17.抗生素能有效杀灭和抑制侵入人体的细菌,但是随着人们对抗生素的滥用,超级细菌出现了。超级细菌不是特指某一种细菌,而是泛指那些对多种抗生素具有耐药性的细菌,它的准确称呼应该是“多重耐药性细菌”,这类细菌能对抗生素有强大的抵抗作用,能逃避被杀灭的危险。根据达尔文的进化论分析,下列有关超级细菌形成的主要原因的叙述不正确的是( )

A. 使用抗生素后,细菌产生了抗药性的定向变异

B. 遗传和变异是细菌抗药性增强的前提条件

C. 抗药性的增强是抗生素对细菌不断选择的结果

D. 具有抗药性的细菌可以将该抗药性遗传给后代

18.人类自诞生后,使得地球的面貌发生了翻天覆地的变化。关于人类的起源和进化,下列说法正确的是( )

A. 现在生活在地球上的人都属于智人种

B. 人类和类人猿的共同祖先是南方古猿

C. 语言的产生是人猿分界的一个重要标准

D. 在人类进化的四个阶段中,直立人开始学会了直立行走

19.能量流动和物质循环是生态系统的重要功能,下列有关叙述错误的是( )

A. 能量沿食物链流动的传递效率是10%~20%

B. 能量流动离不开物质循环

C. 能量流动和物质循环是沿着生态系统的营养结构进行的

D. 能量流动的特点是依赖于物质循环的过程进行循环流动,并逐级递减

20.食品保存是生产生活中常利用到的生物技术,下列关于食品保存的叙述,错误的是( )

A. 在低温下保存新鲜的果蔬,主要是因为低温能抑制微生物的繁殖

B. 用糖液浸渍果实制成的果脯中含糖量很高,能够抑制微生物的大量繁殖

C. 刚收获的玉米等粮食需要晾晒后才能放置在阴凉通风处储存,这样做主要是为了降低其呼吸作用

D. 真空包装的食品能够隔绝空气,从而抑制微生物的繁殖

二、简答题:本大题共4小题,共32分。

21.如图中,图一表示大豆种子萌发成幼苗的过程,图二、图三分别表示蝗虫、家蚕的生殖发育过程,图四表示鸡的受精卵。请据图分析回答问题:

(1)图中涉及到的四种生物的生殖、发育过程,下列描述不合理的是 ______ (请选填下列字母代号)。

A.四种生物个体发育的起点都是从一个细胞开始的

B.图一所示属于有性生殖

C.从图中看蝗虫比家蚕的生殖发育过程少了一个蛹期

D.图四中将来发育成一只雏鸡的部位是①胎盘

(2)图一中,能发育成幼苗的茎和叶的是大豆种子中的结构 ______ 。

(3)图二中,蝗虫对农作物危害最严重的时期是[ ______ ] ______ 期(“[]”内填字母代号)。

(4)图三中,生产上要想增加蚕丝的产量,尽量延长 ______ 期(请填写汉字)。俗话说“春蚕到死丝方尽”是指家蚕的发育进入了 ______ 期(请填写汉字)。

(5)图四中,为受精卵发育成雏鸡提供营养的结构是 ______ (请选填数字代号)。

(6)图二、三、四中所示的受精卵共有的主要结构是 ______ (请填写汉字)。

22.“八年耕耘源于对科学探索的痴迷,一畦畦豌豆蕴藏着生物遗传的奥秘。”孟德尔是现代遗传学的奠基人,被尊称为“遗传学之父”。如图是孟德尔部分遗传实验过程,相关基因分别用D、d表示。请分析回答问题:

(1)豌豆的亲代都是紫花,而后代中出现了白花,这种现象在遗传学上称为 ______ ,豌豆的紫花和白花在遗传学上称为一对 ______ 。

(2)根据豌豆的紫花和白花在亲代与子代之间的传递规律,可以判断出 ______ 是隐性性状。

(3)根据图示所示情况判断,亲代紫花个体的基因组成分别是 ______ ,子代中紫花个体的基因组成是 ______ 。

(4)将一朵豌豆花进行解剖观察发现,虽然豌豆花的外观与桃花差异较大,但是豌豆花具有与桃花相似的结构,我们把这样的花称为 ______ 花。遗传实验中,在对豌豆花进行人工授粉时,需要把接受花粉的豌豆花的雄蕊提前去掉,这样做的目的是为了避免 ______ 。

23.在研究生命起源的化学进化过程中,各国学者纷纷对生命起源的各个阶段进行了深入的探索。图一是美国学者米勒等人根据原始地球环境设计出的一个模拟实验装置,图二是中国一些科学家共同合成结晶牛胰岛素的某实验过程图片。请据图回答下列问题:

(1)图一中装置A中的气体相当于原始地球的 ______ ,其与现在的大气成分相比,主要区别是其不含 ______ 。装置B处正负极接通后进行火花放电是模拟自然界中的 ______ 现象。

(2)装置D处的液体相当于原始地球的 ______ 。

(3)此实验表明:在生命起源的化学进化过程中, ______ 阶段是完全可能的(请选填下列字母代号)。

A.从无机物形成有机小分子物质

B.从有机小分子物质形成有机大分子物质

C.从有机大分子物质到独立的体系

D.从独立的体系进化成原始生命

(4)1965年中国的一些科学家用氨基酸合成了具有生物活性的结晶牛胰岛素,1981年又人工合成了组成生命的另一种重要物质核酸。这些研究成果为生命起源的化学进化学说的 ______ 阶段提供了有力证据。

(5)原始生命诞生的标志是 ______ (请选填下列字母代号)。

A.能借助氧气进行呼吸

B.能实现原始的新陈代谢和个体增殖

C.能进行简单的光合作用

D.能自主的四处运动

24.2021年全国两会,“碳中和”被写入政府工作报告。所谓“碳中和”是指企业、团体或个人在一定时间内,直接或间接产生的二氧化碳排放总量,通过植树造林、节能减排等形式,抵消自身产生的二氧化碳排放量,实现二氧化碳“零排放”。中国政府在联合国大会上提出力争于2030年前达到峰值(碳达峰),努力争取2060年前实现“碳中和”。我国政府通过改善经济结构、节能降耗等形式已经取得了阶段性成果。下列图一表示某生态系统中的食物链和食物网,图二表示图一中某对应的一条食物链中各生物体内有毒物质的相对含量,图三表示该生态系统中的碳循环过程。请据图分析回答:

(1)图一所示生态系统中最基本、最关键的生物成分是 ______ ,若图一表示一个完整的生态系统,还需要补充的成分是 ______ 。

(2)根据图二中有毒物质的相对含量写出图一中相对应的一条食物链 ______ (用箭头和文字表示),其中甲代表的生物生殖发育特点是 ______ 。

(3)图三中的ABCDE是生态系统中的三种生物成分和大气中的二氧化碳,根据生物之间的关系判断,此图中共包含 ______ 条食物链。①~④代表的是二氧化碳在无机环境与生物之间进行循环时经过的一些过程,要减少二氧化碳的排放,力争2030年前“碳达峰”,就要尽量减少其中的 ______ (请选填数字代号)过程,在保护绿水青山的同时充分利用其中的 ______ (请选填数字代号)过程。

(4)在草→蝗虫→鼠→蛇这条食物链中,如果草固定了1000千焦的能量,则蛇最多能获得 ______ 千焦的能量。

(5)该生态系统中,当鼠和蝗虫的数量增多时,植被会遭到破坏,而食肉动物数量的增加又使鼠和蝗虫的数量减少,植被得以恢复,由此可以看出生态系统具有一定的 ______ 能力。

答案和解析

1.【答案】C

【解析】解:A、桃花的花属于两性花。A错误。

B、平时食用的马铃薯(土豆)是块茎,而食用的番薯是块根。B错误。

C、玉米是雌雄同株异花的植物,雄花在植株的上部分,雌花是植物的下部分,通过风力、人力、动物等途径传粉后受精结果,因为花粉既可以落到自身的雌花上,也可以落到其他玉米的雌花上,所以玉米只能进行异花传粉。C正确。

D、种子的发芽主要取决于温度、湿度和氧气而它发芽时所需的养分已经储存在种子里了。如胚乳和子叶,这里储存的养分就足够满足种子发芽所需的养分了,与土壤条件无关。而发芽后进行光合作用所需的水、无机盐等各种营养物质才从土壤中吸收。D错误。

故选:C。

绿色开花植物也叫被子植物,绿色开花植物具有根、茎、叶、花、果实和种子六大器官。

解答此题的关键是明确花的结构、传粉和受精及种子萌发的条件和过程。

2.【答案】B

【解析】解:受精完成后,子房继续发育形成果实,子房的发育如图所示:

所以,①是子房发育成果实,②是胚珠发育成种子,子房壁发育成③果皮,葵花子外面的皮是由子房壁发育而成的果皮,包上种子就形成了果实,所以一粒葵花子就是一个果实。

故选:B。

一朵花要经过传粉受精过程后,雌蕊的子房继续发育,最终发育成果实,子房中的胚珠发育成种子。

掌握果实和种子的形成过程是解题的关键。

3.【答案】B

【解析】解:A、种子萌发时胚根首突破种皮,发育成根,A正确。

B、伸长区细胞不断伸长,是根生长最快的部分;根吸收水分和无机盐的主要部位是成熟区,B错误。

C、植物根系分为直根系和须根系。直根系包括主根和侧根,主根是由种子的胚根发育而成,从主根上生出的根为侧根;须根系由不定根组成,长在茎、叶等处,C正确。

D、植物的生长需要的营养物质有水、无机盐、有机物,有机物是植物通过光合作用制造的,水和无机盐是植物通过根从土壤中吸收的,因此沃土可以为植物的生殖发育提供丰富的无机盐,并不需要土壤提供有机物,D正确。

故选:B。

(1)根尖是指从根的顶端到生有根毛的一段,它的结构从顶端依次是根冠、分生区、伸长区、成熟区;根尖中成熟区是吸收水分和无机盐的主要是部位,根的生长主要是由于分生区的不断分裂和伸长区的不断长长。

(2)种子吸水,子叶或胚乳中的营养物质逐渐转运给胚根、胚芽、胚轴;随后,胚根发育,突破种皮,形成根;胚轴伸长;胚芽发育成芽,芽进一步发育成茎和叶。

解答此考点题目的关键是熟记根尖的结构特点和各部分的功能。

4.【答案】D

【解析】解:A、从题干中的图可知①是精子和卵细胞结合的过程称为受精,A错误。

B、昆虫和鸟类是体内受精,两栖动物是体外受精,B错误。

C、不仅仅鳄鱼的②发育过程摆脱了水的限制,脊椎动物中还有鸟类和哺乳类,C错误。

D、家蚕和蝗虫属于节肢动物,体表有外骨骼,外骨骼不能随身体的长大而长大,在②发育过程均存在蜕皮现象,D正确。

故选:D。

分析图可知:①是精子和卵细胞结合的过程称为受精,②表示受精卵发育成成熟的生物体的过程称为发育。

关键是掌握生物的生殖发育特点。

5.【答案】D

【解析】解:A、蝉属于昆虫,身体的外面有外骨骼,可以起到保护作用,还能减少体内水分的散失,有利于蝉的生活,但外骨骼不能随着身体的长大而变大,所以会出现蜕皮现象,A错误。

B、蛙的鸣叫是吸引雌性,属于繁殖行为中的求偶行为,B错误。

C、“几处早莺争暖树,谁家新燕啄新泥”是燕子繁殖过程中的筑巢行为,C错误。

D、梁上双飞燕,青虫喂黄嘴,属于繁殖行为中的育维行为,D正确。

故选:D。

生殖行为是与动物繁殖有关的行为。鸟类的生殖和发育一般包括:求偶、交配、筑巢、产卵、孵卵和育雏等过程。

掌握鸟类的生殖发育特点是解题的关键。

6.【答案】B

【解析】解:两栖动物,雌雄异体,雌雄蛙抱对后,将精子和卵子产在水中,体外受精,幼体在水中发育;青蛙发育的四个阶段是:受精卵→蝌蚪→幼蛙→成蛙,为变态发育。鸟类在繁殖季节,许多鸟类会选择合适的场所筑巢,然后求偶,求偶成功,雌雄鸟进行交配,精子和卵细胞在雌鸟体内结合形成受精卵,受精卵在雌鸟体内开始发育。受精卵产出由于外界环境温度低与亲鸟体温,胚胎发育减缓或停滞,需要亲鸟孵化才能继续正常发育。鸟类是体外发育。所以鸟类的生殖和发育为:雌雄异体,体内受精,体外发育,鸟类的筑巢、孵卵、育雏等行为,卵有卵壳保护,鸟卵内含有丰富的营养物质供胚胎发育需要,摆脱了卵孵化对环境的依赖,生殖发育不受水的限制,提高了卵的孵化率,育雏提高它们后代的成活率。所以与两栖类动物相比,鸟类繁殖成活率较高,其主要原因是:①体内受精、④有孵卵与育雏行为、⑤卵外有坚硬的卵壳保护,B符合题意。

故选:B。

青蛙发育的四个阶段是:受精卵→蝌蚪→幼蛙→成蛙,为变态发育,生殖和发育都是在水中完成的。

鸟类的生殖和发育为:雌雄异体,体内受精,体外发育。

此题主要考查的是两栖类的生殖和发育知识,以及鸟的生殖和发育过程。

7.【答案】A

【解析】解:A.①卵巢是女性的主要生殖器官,能产生卵细胞(属于生殖细胞),并分泌雌性激素,A符合题意。

B.②输卵管是女性内生殖器的组成部分,其外观是一对细长而弯曲的管,位于子宫阔韧带的上缘,内侧与宫角相连通,外端游离,与卵巢接近,输卵管是输送卵细胞和完成受精的场所,B不符合题意。

C.③子宫是女性产生月经和孕育胎儿的器官,但不是女性的主要生殖器官,子宫位于骨盆腔中央,在膀胱与直肠之间,C不符合题意。

D.④是阴道,是女性内生殖器的组成部分,但不是女性的主要生殖器官,阴道是精子进入、胎儿产出和排出月经的通道,D不符合题意。

故选:A。

观图可知:①是卵巢,②是输卵管,③是子宫,④是阴道。

解答此题要掌握女性的生殖结构及功能。

8.【答案】D

【解析】解:①身高突增是青春期的一个显著特点,其次是体重增加,正确;②性器官在一出生就已经形成,错误;③④性发育和性成熟是青春期的重要特征,男性的睾丸和女性的卵巢产生生殖细胞和分泌性激素,性激素能促进男孩出现遗精,女孩出现月经等,正确;⑤青春期神经系统的功能显著增强,正确。

故选:D。

青春期是一个生长和发育发生重要变化的时期,其中身高突增是青春期的一个显著特点,其次是体重增加,另外,神经系统和心、肺等内脏器官的功能也显著增强,此外,性发育和性成熟也是青春期的重要特征,性激素的分泌使得青春期的男性、女性出现第二性征。

熟练掌握青春期发育的主要特点是解题的关键。

9.【答案】D

【解析】解:A.人的性别决定于受精卵形成时,因为:在形成生殖细胞时,男性产生的精子有两种:含有X染色体的和含有Y染色体的,女性产生的卵细胞只有一种,是含有X染色体的;在形成受精卵时,如果含X染色体的卵细胞与含X染色体的精子相融合,那么受精卵的性染色体就是XX,由它发育成的孩子就是女孩;如果含X染色体的卵细胞与含Y染色体的精子相融合,那么受精卵的性染色体就是XY,由它发育成的孩子就是男孩.这说明人的性别决定是在受精卵形成时就已确定,A错误。

B.“试管婴儿”是指利用人工方法,让卵细胞和精子在体外受精受精卵在体外形成早期胚胎后再植入子宫,胚胎在子宫内完成发育,B错误。

C.胎儿生活在子宫内半透明的羊水中,通过胎盘与母体进行物质交换,C错误。

D.受精卵的形成标志着新生命的诞生,分娩的结束标志着婴儿的诞生,D正确。

故选:D。

人的生殖过程:含精子的精液进入阴道后,精子缓慢地通过子宫,在输卵管内与卵细胞相遇,有一个精子进入卵细胞与卵细胞相融合,形成受精卵;受精卵不断进行分裂,逐渐发育成胚泡;胚泡缓慢地移动到子宫中,最终植入子宫内膜,这是怀孕;胚泡中的细胞继续分裂和分化,逐渐发育成胚胎,并于怀孕后8周左右发育成胎儿,胎儿已具备人的形态;胎儿生活在子宫内半透明的羊水中,通过胎盘、脐带与母体进行物质交换;怀孕到38周左右,胎儿发育成熟,成熟的胎儿和胎盘一起从母体的阴道排出,即分娩,此过程的结束标志着婴儿的诞生。

解答此题要掌握试管婴儿技术、人的生殖与发育的相关知识。

10.【答案】C

【解析】解:A、由分析可知,染色体是细胞核中容易被碱性染料染成深色的物质,染色体是由DNA和蛋白质两种物质组成,A正确。

B、每一条染色体由一个DNA分子组成,每个DNA分子上有许多个基因,B正确。

C、DNA上具有特定遗传信息的片段叫基因,C错误。

D、DNA是主要的遗传物质,染色体是遗传物质的载体,D正确。

故选:C。

在体细胞中染色体是成对存在的,生殖细胞的染色体是体细胞的一半成单存在,受精卵中的染色体与体细胞相同;染色体是细胞核中容易被碱性染料染成深色的物质,染色体是由DNA和蛋白质两种物质组成;DNA是遗传信息的载体,主要存在于细胞核中,DNA分子为双螺旋结构,像螺旋形的梯子;DNA上决定生物性状的小单位,叫基因,基因决定生物的性状。

熟记染色体、基因、DNA三者之间的关系是解题的关键。

11.【答案】C

【解析】解:ABC.在形成生殖细胞的过程中,成对的染色体分开,每对染色体中的一条进入精子或卵细胞中,因此生殖细胞中的染色体数比体细胞中的少一半,由图可知,该马蛔虫的生殖细胞中含有两条染色体,产生两种生殖细胞,生殖细胞的基因组成是Ab或AB,AB错误,C正确。

D.虽然生殖细胞中的染色体数比体细胞中的少一半,但是通过受精作用形成的受精卵既含有卵细胞的染色体,又含有精子的染色体,因此受精卵内的染色体数目和体细胞一样,所以马蛔虫的受精卵中含有2对染色体,D错误。

故选:C。

在生物的体细胞中,染色体是成对存在的,基因也是成对存在的,分别位于成对的染色体上;在形成生殖细胞的过程中,成对的染色体分开,每对染色体中的一条进入精子或卵细胞中,因此生殖细胞中的染色体数比体细胞中的少一半;通过受精作用形成的受精卵既含有卵细胞的染色体,又含有精子的染色体,因此受精卵内的染色体数目和体细胞一样。

解答此题的关键是熟知体细胞中染色体成对存在,生殖细胞中染色体成单存在,基因随染色体的分离而分离。

12.【答案】C

【解析】解:A、海拔每升高1千米气温下降6℃左右,因此山上的温度比山下低,山上的桃花比山下的开的晚,才有了“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”的自然现象。所以“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”体现了环境因素温度对生物的影响,A错误;

B、银杏树到秋冬季节叶子会变黄掉落这种现象是植物对温度作出的应答性反应,这种现象属于生物适应环境,B错误;

C、“大树底下好乘凉”是因为植物的蒸腾作用加大了空气湿度,同时也起到降温的作用,体现了生物影响环境,C正确;

D、在荒漠地区,多分布着仙人掌等保水能力强的植物,仙人掌保水能力强是为了适应干旱缺水的沙漠环境,因此体现的是生物适应环境,D错误。

故选:C。

生物与环境的关系:生物适应环境,生物影响环境,环境影响生物。生物适应环境是指生物为了生存下去,在生活习性或者形态结构上力求与环境保持一致。生物影响和改变环境是指由于生物的存在或者某些活动,使得环境有了改观或变化。环境影响生物是指生物的生活受生存空间或生活环境的制约。

本题考查了生物与环境的相关知识,属理解层次,意在考查考生能运用所学知识,对选项做出正确判断的能力。

13.【答案】B

【解析】解:A.能量沿着食物链流动逐级递减。因此在食物链中营养级别越低,得到的能量越多,生物数量越多;营养级别越高,得到的能量越少,生物数量越少;图中能量从多到少依次是甲、乙、丙、丁,因此这四种生物构成的一条食物链是:甲→乙→丙→丁,A正确。

B.由A选项可知,这四种生物构成一条食物链是:甲→乙→丙→丁,生物丙是二级消费者,B错误。

C.在生态系统中,能量流动一般是从生产者固定太阳能开始的,图中的甲是生产者,因此能量流动是从甲通过光合作用固定太阳能开始的,C正确。

D.在一段时间内,如果丙的数量增加,乙因捕食者丙增多导致减少,甲由于捕食者乙减少而数量增加,而丁由于食物丙增加而数量增加,D正确。

故选:B。

在生态系统中,物质能量是沿着食物链、食物网流动的,并逐级减少,每一个营养级大约减少20%,能量的传递效率约为80%,营养级别越低,得到的能量越多,生物数量越多;营养级别越高,得到的能量越少,生物数量越少。

掌握食物链的书写及能量流动的特点是解题的关键。

14.【答案】C

【解析】解:A.化石是研究生物进化的重要证据,不是唯一证据,A错误。

B.图中丙所处的地层最古老,乙所处的地层距今最近,甲位于二者之间,因此,结合分析可知,这些地层中的化石按从简单到复杂排列的应该是丙→甲→乙,B错误。

C.乙所处的地层距今最近,在地质年代较近的地层中高等动物的化石多,但是也可能形成低等、简单的生物化石,C正确。

D.由图知,丙位于较古老的地层,甲位于较晚近的地层,即物种甲比物种丙出现的较晚,说明甲的结构比丙的结构复杂、高等。但是不能说明物种甲比物种丙数量多,D错误。

故选:C。

比较生物的化石及生物化石在地层中存在的情况,是运用古生物学上的证据对生物进化研究的方法,化石是生物进化最直接和最有力的证据。化石在地层中出现的顺序,是人们研究生物进化的一个重要的方面;不同生物化石的出现和地层的形成,有着平行的关系。也就是说,在越古老的地层中,挖掘出的化石所代表的生物,结构越简单,分类地位越低等;在距今越近的地层中,挖掘出的化石所代表的生物,结构越复杂,分类地位越高等。

解答此题要掌握生物进化的知识。

15.【答案】B

【解析】解:A、达尔文把在生存斗争中,适者生存、不适者被淘汰的过程叫做自然选择,达尔文认为,自然选择过程是一个长期的、缓慢的、连续的过程,由于生存斗争不断地进行,因而自然选择也是不断地进行,通过一代代的生存环境的选择作用,物种变异被定向地向着一个方向积累,于是性状逐渐和原来的祖先不同了,这样,新的物种就形成了.由于生物所在的环境是多种多样的,因此,生物适应环境的方式也是多种多样的,所以,古代的长颈鹿存在着颈长和颈短、前肢长和前肢短的变异,这些变异是可以遗传的,前肢和颈长的能够吃到高处的树叶,就容易生存下去,并且繁殖后代;前肢和颈短的个体,吃不到高处的树叶,当环境改变食物缺少时,就会因吃不到足够的树叶而导致营养不良,体质虚弱,本身活下来的可能性很小,留下后代的就会更小,经过许多代以后,前肢和颈短的长颈鹿就被淘汰了,这样,长颈鹿一代代的进化下去,就成了今天我们看到的长颈鹿,因此达尔文的生物进化学说认为现代长颈鹿的长颈性状是自然选择的结果的说法是正确的,A正确。

B、拉马克认为变异是按需要向一定的方向发生的,直立行走后,人的脖子变得灵活,不再需要依靠耳郭的活动来捕捉外界的声音,结果就是人的肌肉逐渐退化,所以现在大部分人的耳朵都不能自主运动,正是拉马克“用进废退、获得性遗传”的观点的体现,B错误。

C、在长期的生存斗争中,跑得快的猎豹能够得到食物就容易生存下去,跑得慢的猎豹得不到食物,就会被自然淘汰。这是食物和环境对猎豹的奔跑速度的定向选择的结果。同样,跑得快的羚羊不会被猎豹追上,而跑得慢的羚羊就成了猎豹的食物,因此猎豹和羚羊在进化的过程中起到了相互选择作用,C正确。

D、达尔文自然选择学说中对于进化有以下阶段:大量繁殖产生很多的个体,资源空间有限,因此个体间具有生存斗争,由于不同个体往往都存在变异,变异具有不定向性并且可遗传,因此会产生的大量的不同变异类型的个体;自然选择的过程中有利变异的个体存活而淘汰掉不适合环境的个体,因此适应环境的个体被保留下来并且逐渐增多,与此同时产生了新的生物类型,D正确。

故选:B。

1、自然界中的生物,通过激烈的生存斗争,适应者生存下来,不适应者被淘汰掉,这就是自然选择;

2、达尔文的自然选择学说,源于达尔文于1859年发表《物种起源》,其主要内容有四点:过度繁殖,生存斗争(也叫生存竞争),遗传和变异,适者生存。

自然选择学说的核心是“物竞天择,适者生存”,是生物进化的动力。

16.【答案】C

【解析】解:A.如图所示的进化树可知a、b、c、d、e五种生物都是由共同祖先f进化而来,但亲缘关系远近不同,A正确。

B.距现在地层越近是越高等、越复杂的生物化石,距现在地层越远的地层是越低等、越简单的生物化石,如图所示的进化树可知a、b、c、d、e五种生物都是由共同祖先进化而来,在地层中出现最早的生物是f,所以在图中最低等的生物是f,B正确。

C.如图所示的进化树可知a、b、c、d、e五种生物都是由共同祖先f进化而来,也就意味着a、b、d、e都比f更复杂、更高等、陆生的可能更大,但我们却不能确定a、d之间谁高等谁低等,C错误。

D.从图中得出生物进化的历程是:f→a→b,f→e→c→d,因此,与a生物亲缘关系最近的生物是b,D正确。

故选:C。

1、生物进化的总体趋势是:由简单到复杂、由低等到高等、由水生到陆生逐渐进化而来的。

2、分析进化树可以得出,f是a、b、c、d、e五种生物的共同祖先,在地层中出现的最早;e、c、d在同一分支上,a、b在同一分支上,所以e、c、d间的亲缘关系更近;a、b间的亲缘关系更近。

解答此题要掌握生物进化的历程。

17.【答案】A

【解析】解:A、不是抗生素使细菌产生变异,而是先发生了不定向的变异,再由抗生素定向选择了抗药性的变异,A错误。

B、细菌存在遗传和变异现象为其抗药性的增强提供了前提条件,B正确。

C、抗药性弱的细菌被抗生素杀死、抗药性强的细菌活下来,因此细菌抗药性的增强是抗生素对细菌不断选择的结果,C正确。

D、具有抗药性的细菌含有抗药性的基因,因此可以抗药性的性状遗传给后代,D正确。

故选:A。

达尔文把在生存斗争中,适者生存、不适者被淘汰的过程叫做自然选择。遗传变异是生物进化的基础,首先细菌的抗药性存在着变异。有的抗药性强,有的抗药性弱。使用抗生素时,把抗药性弱的细菌杀死,这叫不适者被淘汰;抗药性强的细菌活下来,这叫适者生存。活下来的抗药性强的细菌,繁殖的后代有的抗药性强,有的抗药性弱;在使用抗生素时,又把抗药性弱的细菌杀死,抗药性强的细菌活下来。这样经过抗生素的长期选择,使得有的细菌已不再受抗生素的影响了,就出现了一种具有抗药性的“超级细菌”。

自然选择学说的核心是“物竞天择,适者生存”,是生物进化的动力。

18.【答案】A

【解析】解:A.人类的进化经历了:南方古猿→能人→直立人→智人四个阶段。智人已经学会了人工取火,会制造精细的石器和骨器,能用骨针缝制兽皮衣物,可用标枪和长矛进行狩猎、捕鱼等技术。现在生活在地球上的人种是智人,A正确。

B.人类和现代类人猿的共同祖先是森林古猿,B错误。

C.在人类发展和进化中的重大事件有:直立行走--制造和使用工具--大脑进一步发达--语言的产生。直立行走是进化发展的基础,也是使用工具制造工具的基础.恩格斯曾指出,直立行走是从猿到人转变过程中“具有决定意义的一步”。古猿的直立行走造成了前后肢的分工,直立行走使古人类能够将前肢解放出来,使用工具。前肢所从事的活动越来越多,上肢更加灵巧,直立行走是人猿分界的重要标准,C错误。

D.南方古猿生存年代是距今550万年~100万年前,南方古猿体质特征与人类接近,能够直立行走,可以使用天然工具,可能有语言能力。因此最早能够直立行走的是南方古猿,D错误。

故选:A。

(1)森林古猿的一支是现代类人猿,以树栖生活为主,另一支却由于环境的改变慢慢的进化成了人类,它们有共同的原始祖先是森林古猿。

(2)在距今1200多万年前,森林古猿广泛分布于非、亚、欧地区,尤其是非洲的热带丛林,森林古猿的一进化为现代类人猿,以树栖生活为主,另一支却由于环境的改变,森林大量消失,被迫下到地面上来生活,上肢慢慢解放出来,慢慢的进化成了人类。

解答此题要掌握人类的起源及发展的相关知识。

19.【答案】D

【解析】解:A.在生态系统中的能量流动是沿食物链流动的,能量流动的特点是单向流动、逐级递减的,传递的效率是10%~20%,A正确。

BC.能量流动和物质循环是通过食物链和食物网进行传递的,能量流动和物质循环同时进行,相互依存,不可分割,BC正确。

D.物质为能量的载体,使能量沿着食物链(网)单向流动、能量流动是单向流动,逐级递减,D错误。

故选:D。

能量流动与物质循环之间的异同:区别:在物质循环中,物质是循环出现,反复利用的,在能量流动中,能量是单向流动,是逐级递减的。联系:①两者同时进行,彼此相互依存,不可分割;②能量的固定、储存、转移、释放,都离不开物质的合成和分解等过程;③物质作为能量的载体,使能量沿着食物链(网)流动;能量是推动物质循环的动力,使物质能够不断地在生物群落和无机环境之间循环往返。

解答本题要把握好两点:一是明确物质和能量的方向是单向性的,另一个是能量的流动是逐级递减的。

20.【答案】B

【解析】解:A.因食物腐败变质是由于微生物的生长和大量繁殖而引起的。根据食物腐败变质的原因,食品保存就要尽量的杀死或抑制微生物的生长和大量繁殖,在低温下保存新鲜的果蔬,主要是因为低温能抑制微生物的繁殖,A正确。

B.果脯是利用高浓度的物质如糖类来渗出水果中的水分,抑制微生物的生长繁殖,来延长的保质期的,因此用糖液浸渍果实制成的果脯中是由于缺少水分,能够抑制微生物的大量繁殖,而不是因为含糖量高,B错误。

C.种子内的营养物质需要溶解在水中才能被种子利用,因此,水分越多,呼吸作用越旺盛。种子含水越少,呼吸作用越弱。刚刚收获的粮食含水较多,呼吸作用旺盛,容易发芽或者腐烂。而晒干的种子,缺少水分,抑制了呼吸作用,可以延长种子的贮存时间,所以刚收获的玉米等粮食需要晾晒后才能放置在阴凉通风处储存,这样做主要是为了降低其呼吸作用,C正确。

D.真空包装的食品是利用密封前灭过菌,且密封严,细菌不能进入,空气也不能进入包装内,从而杀死和抑制微生物的生长和大量繁殖,D正确。

故选:B。

食物腐败变质是由于微生物的生长和大量繁殖而引起的,根据食物腐败变质的原因,食品保存就要尽量的杀死或抑制微生物的生长和大量繁殖。

解答此题要掌握食品保鲜的方法。

21.【答案】D 胚芽 A 成虫 幼虫 蛹 ②⑤ 细胞膜、细胞质、细胞核

【解析】解:(1)A、四种生物个体发育的起点都是从一个细胞开始的,正确。

B、图一所示的种子繁殖属于有性生殖,正确。

C、从图中看蝗虫比家蚕的生殖发育过程少了一个蛹期,正确。

D、图四中将来发育成一只雏鸡的部位是①胚盘,而不是胎盘,错误。

(2)种子萌发时,首先突破种皮的结构是胚根,将来发育成植物的根。植物的茎和叶是由胚芽发育而来的。

(3)蝗虫的成虫食量大,活动范围广,因此蝗虫对农作物危害最严重的时期是A成虫。

(4)家蚕由受精卵发育成幼虫,取食桑叶,经过4次蜕皮,停止取食桑叶,吐丝结茧,因此家蚕是在幼虫期吐丝,家蚕到了蛹期,蛹皮就硬起来了,无法吐丝了,所以“为了获得更多的蚕丝”,蚕农在养蚕过程中应设法延长幼虫期。

(5)在鸡的受精卵发育成雏鸡的过程中,为受精卵提供营养的结构是②卵黄和⑤卵白。卵黄为胚胎发育提供营养物质;卵白为胚胎发育提供营养物质和水分。

(6)图二、三、四中所示的受精卵是动物细胞,共有的主要结构是细胞膜、细胞质、细胞核、线粒体。

故答案为:

(1)D。

(2)胚芽。

(3)A成虫。

(4)幼虫;蛹。

(5)②⑤。

(6)细胞膜、细胞质、细胞核(合理即可)。

图二中:A成虫、B卵、CD若虫(幼虫)。

图三中:a成虫、b卵、c幼虫、d蛹。

图四中:①胚盘、②卵黄、③卵黄膜、④卵壳、⑤卵白、⑥气室。

解题的关键是掌握各种生物的生殖发育特点。

22.【答案】变异 相对性状 白花 Dd、Dd DD或Dd 两性 自花传粉

【解析】解:(1)豌豆的亲代都是紫花,而后代中出现了白花,体现了亲代与子代之间性状的差异,这种现象在生物学上称为变异。豌豆的紫花和白花是同种生物同一性状的不同表现形式,因此豌豆的紫花和白花在遗传学上称为相对性状。

(2)在一对相对性状的遗传过程中,子代个体出现了亲代没有的性状,则亲代个体表现的性状是显性性状,亲代的基因组成是杂合的,新出现的性状一定是隐性性状,由一对隐性基因控制。从图中看出亲代都是紫花,子代出现了白花,因此白花是隐性性状,紫花是显性性状。

(3)若用D表示显性基因,d表示隐性基因,则亲代紫花的基因组成是Dd。后代紫花的基因组成是DD或Dd,遗传图解如图:

(4)豌豆在一朵花中同时具有雌蕊和雄蕊的花叫两性花。自花传粉指这一朵花的花粉落到这一朵花雌蕊柱头上的现象(区别于异花授粉)。豌豆是典型的严格的自花传粉的植物,闭花受精是最典型的自花传粉方式,具这种受精现象的植物,花苞尚未张开时,花粉即己直接在花粉囊里萌发,花粉管穿过花粉囊壁向柱头生长,完成受精过程。因此,遗传实验中,在对豌豆花进行人工授粉时,需要把接受花粉的豌豆花的雄蕊提前去掉,这样做的目的是为了避免自花传粉。

故答案为:(1)变异;相对性状;

(2)白花;

(3)Dd、Dd;DD或Dd;

(4)两性;自花传粉。

基因的显性和隐性:基因有显性和隐性之分,其中控制生物显性性状的基因称为显性基因(用大写英文字母如A表示),控制生物隐性性状的基因称为隐性基因(用小写英文字母如a表示)。当生物的性状由一对显性基因(如AA)控制时,它表现为显性性状;当生物的性状由一个显性基因和一个隐性基因(如Aa)控制时,它表现为显性性状;当生物的性状由一对隐性基因(如aa)控制时,表现为隐性性状。

掌握基因的显性和隐性及基因在亲子间的传递是解题的关键。

23.【答案】原始大气 氧气 闪电 雨水 A 有机小分子物质合成有机大分子物质 B

【解析】解:(1)原始大气有水蒸气、氨气、甲烷等,与现在大气成分的主要区别是无氧气,沸水主要是为了产生水蒸气,装置B处正负极接通后进行火花放电是模拟自然界中的闪电,这主要是为该实验提供能量。

(2)冷凝器让反应的产物和水蒸气冷凝形成液体,模拟降雨过程,因此装置D处的液体相当于原始地球的雨水。

(3)这一实验装置是美国学者米勒设计的,此实验结果共生成20种有机物,其中11种氨基酸中有4种(即甘氨酸、丙氨酸、天冬氨酸和谷氨酸)是生物的蛋白质所含有的米勒的实验试图向人们证实,生命起源的第一步,即从无机小分子物质形成有机小分子物质,在原始地球的条件下是完全可能实现的,A符合题意。

(4)1965年,我国科学工作者在世界上首次用人工方法合成了具有生物活性的结晶牛胰岛索,1981年我国科学工作者又人工合成了组成生命的另一种重要物质核酸。结晶牛胰岛素是一种活性蛋白质,蛋白质是大分子物质,人工合成蛋白质的成功证明了在生物体外可以将有机小分子物质合成为有机大分子物质。

(5)在原始海洋中,经过上万年后这些有机小分子长期累积并相互作用,形成了比较复杂的有机大分子物质,如原始的蛋白质、核酸等,这些物质并逐渐形成了与海水分离的原始界膜,构成了相对独立的体系,一旦这些物质拥有了个体增殖和新陈代谢也就意味产生了生命,B符合题意。

故答案为:(1)原始大气;氧气;闪电

(2)雨水

(3)A

(4)有机小分子物质合成有机大分子物质

(5)B

(1)化学起源学说认为:原始地球的温度很高,地面环境与现在完全不同:天空中赤日炎炎、电闪雷鸣,地面上火山喷发、熔岩横流;从火山中喷出的气体,水蒸气氨气甲烷等构成了原始的大气层,与现在的大气成分明显不同的是原始大气中没有游离的氧;原始大气在高温、紫外线以及雷电等自然条件的长期作用下,形成了许多简单的有机物,随着地球温度的逐渐降低,原始大气中的水蒸气凝结成雨降落到地面上,这些有机物随着雨水进入湖泊和河流,最终汇集到原始的海洋中,原始的海洋就像一盆稀薄的热汤,其中所含的有机物,不断的相互作用,形成复杂的有机物,经过及其漫长的岁月,逐渐形成了原始生命,可见生命起源于原始海洋。

(2)有关生命起源的学说有很多,其中化学起源说是被广大学者普遍接受的生命起源假说,这一假说认为,地球上的生命是在地球温度逐步下降以后,在极其漫长的时间内,由非生命物质经过极其复杂的化学过程,一步一步地演变而成的,化学起源说将生命的起源分为四个阶段:第一个阶段,从无机小分子生成有机小分子的阶段;第二个阶段,从有机小分子物质生成生物大分子物质;第三个阶段,从生物大分子物质组成多分子体系;第四个阶段,有机多分子体系演变为原始生命,米勒等人所做的实验是为了证明该学说的第一步。

熟记地球上生命的起源及条件,最具说服力的是化学起源说。

24.【答案】草 分解者和非生物成分 草→鼠→蛇 胎生哺乳 1 ①③④ ② 8 自动(自我)调节

【解析】解:(1)生态系统由生物部分和非生物部分组成,生物部分包括生产者、消费者和分解者;图一中的草属于生产者,各种动物属于消费者,若图一要表示一个完整的生态系统,还需要补充的生物成分是分解者。生产者主要指绿色植物能够通过光合作用制造有机物,为自身和生物圈中的其他生物提供物质和能量,是生态系统中最基本、最关键的生物组成成分。

(2)生态系统中的有毒物质会沿食物链不断积累,因此营养级别最高的生物,其体内积累的有毒物质会最多;图二表示该生态系统有毒物质相对含量,则三种生物构成的食物链是乙→甲→丙,与图一中食物链草→鼠→蛇相对应,图二中的甲对应图一中的生物是鼠,鼠属于哺乳动物,特有的生殖发育特点是:胎生哺乳。

(3)图三中B代表生产者--植物,C代表初级消费者--植食动物,D代表次级消费者--肉食动物;因此图三中共有1条食物链:B→C→D。①表示分解作用、②表示光合作用、③表示呼吸作用、④指的是燃料的燃烧,要减少二氧化碳的排放,就要尽量减少其中的①③④过程,在保护绿水青山的同时充分利用其中的②过程。

(4)能量在沿食物链流动的过程中逐级递减,传递的效率是10%-20%,在草→蝗虫→鼠→蛇这条食物链中,如果草消耗1000千焦能量,蛇最多可获得能量1000×20%×20%×20%=8(千焦)。

(5)在生态系统中,各种生物的数量虽然在不断地变化着,但是在一般情况下,生态系统中各种生物的数量和所占的比例是相对稳定的,这说明生态系统具有一定的自动调节能力。该生态系统中,当鼠和蝗虫的数量增多时,植被会遭到破坏,而食肉动物数量的增加又使鼠和蝗虫的数量减少,植被得以恢复,由此可以看出生态系统具有一定的自动调节能力。

故答案为:(1)草;分解者和非生物成分;

(2)草→鼠→蛇;胎生哺乳;

(3)1;①③④;②;

(4)8;

(5)自动(自我)调节。

(1)一个完整的生态系统包括生物部分和非生物部分,非生物部分包括阳光、空气、水、温度等,生物部分由生产者、消费者和分解者组成。

(2)在生态系统中,有害物质可以通过食物链在生物体内不断积累,其浓度随着营养级别的升高而逐步增加,这种现象叫生物富集。

(3)图三表示了生物圈中的碳循环、生态系统的组成中生物成分在碳循环中的作用;A、B、CD分别代表了生态系统中的分解者、生产者、消费者。B代表生产者——植物,C代表初级消费者——植食动物,D代表次级消费者——肉食动物,A代表分解者细菌和真菌,①表示分解作用、②表示光合作用、③表示呼吸作用、④指的是燃料的燃烧。

掌握生态系统的有关知识是解题的关键。

2022-2023学年天津市东丽区八年级(上)期末生物试卷(含详细答案解析): 这是一份2022-2023学年天津市东丽区八年级(上)期末生物试卷(含详细答案解析),共16页。试卷主要包含了选择题,简答题,识图作答题,实验探究题等内容,欢迎下载使用。

2022-2023学年山东省枣庄市薛城区年八年级(上)期末生物试卷(含详细答案解析): 这是一份2022-2023学年山东省枣庄市薛城区年八年级(上)期末生物试卷(含详细答案解析),共23页。试卷主要包含了选择题,简答题等内容,欢迎下载使用。

2022-2023学年山东省临沂市河东区八年级(上)期末生物试卷(含详细答案解析): 这是一份2022-2023学年山东省临沂市河东区八年级(上)期末生物试卷(含详细答案解析),共28页。试卷主要包含了选择题,简答题等内容,欢迎下载使用。