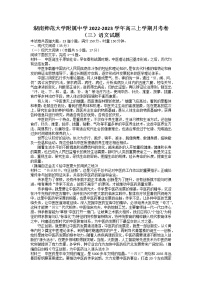

北京理工大学附属中学2023-2024学年高一上学期12月月考语文试题(Word版附解析)

展开

这是一份北京理工大学附属中学2023-2024学年高一上学期12月月考语文试题(Word版附解析),共18页。试卷主要包含了按要求填写古诗文的原文,文言文阅读,现代文阅读,写作等内容,欢迎下载使用。

1.(13分)根据所给的提示,在横线上填写原文语句。

(1) ,心念旧恩。(曹操《短歌行》)

(2)狗吠深巷中, 。(陶渊明《归园田居(其一)》)

(3) ,仙之人兮列如麻。(李白《梦游天姥吟留别》)

(4) ,百年多病独登台。(杜甫《登高》)

(5)莫辞更坐弹一曲, 。(白居易《琵琶行》)

(6) ,谈笑间, 。(苏轼《念奴娇•赤壁怀古》)

(7) , ,赢得仓皇北顾。(辛弃疾《永遇乐•京口北固亭怀古》)

(8)寻寻觅觅,冷冷清清, 。(李清照《声声慢》)

(9) ,而不知其所止; ,羽化而登仙。(苏轼《赤壁赋》)

(10)是月丁未, 。(姚鼐《登泰山记》)

2.(7分)根据所给语境的要求,在横线上填写恰当的原文。

(1)《登泰山记》中用博戏的掷具形容所见到的山峰的句子是:“ , 。”

(2)好的比喻往往取材生活,巧于运思,如《登泰山记》中“ ”用衣带喻环绕山腰的云雾。

(3)《赤壁赋》中“客”的箫声悲凉异常,“ , ”两句极尽描写这一音乐声足以让天地万物为之动容。

(4)《赤壁赋》结尾两句“ , ”既跟文章开头的“泛舟”“月出”遥相呼应,又生动地描绘了主客和衣而卧、乐而忘归的场面。

二、文言文阅读(共20分)

3.(6分)阅读下面的文言文,完成下题。

苏子曰:“客亦知夫水与月乎?逝者如斯,而未尝往也;盈虚者如彼,而卒莫消长也。盖将自其变者而观之,则天地曾不能以一瞬;自其不变者而观之,而又何羡乎!且夫天地之间,物各有主,虽一毫而莫取。惟江上之清风,与山间之明月,目遇之而成色,取之无禁,用之不竭,而吾与予之所共适。”

(节选自苏轼《赤壁赋》)

(1)下列加点词的解释,不正确的一项是

(2)把文段中的画线句翻译成现代汉语。

盈虚者如彼,而卒莫消长也。

(二)

4.(14分)阅读文言文,完成各题。

①子瞻迁于齐安①,庐于江上。齐安无名山,而江之南武昌诸山,陂陁②蔓延,涧谷深密,中有浮图精舍,东曰寒溪。依山临壑,隐蔽松枥,车马之迹不至。每风止日出,江水伏息,乘渔舟,乱流而南。山中有二三子,幅巾③迎笑,相携徜徉而上。穷山之深,力极而息,扫叶席草,往往留宿于山上。以此居齐安三年,不知其久也。

②然将适西山,行于松柏之间,羊肠九曲,游者至此必息。倚怪石,荫茂木,仰瞻陵阜,旁瞩溪谷,林麓向背,皆效于左右。有废亭焉,不足以席众客。其旁古木数十,其大皆百围千尺,不可加以斤斧。子瞻每至其下,辄睥睨④终日。一旦大风雷雨,拔去其一,斥其所据,亭得以广。遂相与营之。子瞻与客入山视之,笑曰:“兹欲以成吾亭邪?”亭成而西山之胜始具,子瞻于是最乐。

③昔余少年,从子瞻游。有山可登,有水可浮⑤先之。有不得至,为之怅然移日。至其翩然独往,逍遥泉石之上,拾涧石,酌水而饮之,见者以为仙也。

④盖天下之乐无穷,而以适意为悦。方其得意,万物无以易之。及其既厌,未有不洒然自笑者也。譬之饮食,杂陈于前,而同委于臭腐。夫孰知得失之所在!惟其无愧于中,无责于外,而姑寓焉。此子瞻之所以有乐于是也。

苏辙《武昌九曲亭记》)

【注释】①齐安:古郡名,即黄州,今湖北黄冈。②陂陁(pō tuò),形容洒脱的样子。④睥睨:斜视,表示有所打算。⑤褰(qiān)

(1)下列加点词的解释,不正确的一项是

(2)下列加点词语的意义和用法,相同的一项是

(3)下列对文中划线语句的理解,不正确的一项是

A.斥其所据,亭得以广。

子瞻趁机将那老树倒下的地方收拾平整,亭子的地基得以扩大。

B.亭成而西山之胜始具。

亭子建成后,西山的美景才完备了。

C.方其得意,万物无以易之。

当他得意扬扬的时候,这世间的万事万物都无法改变他的想法。

D.惟其无愧于中,无责于外,而姑寓焉。

只要心中无愧,外面不受别人指责,就可以暂时把心思寄托在山林之中。

(4)第①段说“以此居齐安三年,不知其久也”,意思是“因为过着这样的生活,都不觉得时间很久”。请根据此段回答“这样的生活”指什么。

(5)如果说,少年苏轼常常“逍遥泉石之上,撷林卉,酌水而饮之”,是源自“性本爱丘山”的天性,乘渔舟,乱流而南”“意适忘反”

三、现代文阅读(共20分)

5.(20分)

没有秋虫的地方

①阶前看不见一茎绿草,窗外望不见一只蝴蝶,谁说是鹁鸽箱里的生活

②秋天来了,记忆就轻轻提示道:“凄凄切切的秋虫又要响起来了。”可是一点影响也没有,邻舍儿啼人闹弦歌杂作的深夜①并起的清晨,无论你靠着枕头听,凭着窗沿听,总听不到一丝秋虫的声息。并不是被那些欢乐的劳困的宏大的清亮的声音淹没了,以致听不出来,乃是这里根本没有秋虫。啊秋虫所不屑居留的地方!

③若是在鄙野的乡间,这时候满耳朵是虫声了。白天与夜间一样地【甲】;一切人物或动或静;嫩暖的阳光和轻淡的云影【乙】在场②上。到夜呢,明耀的星月和轻微的凉风看守着整夜,在这境界这时间里唯一足以感动心情的就是秋虫的合奏。它们高低宏细疾徐作歇,所以这样地无可批评,踌躇满志。其实它们每一个都是神妙的乐师,各抒灵趣,哪有不成人间绝响的呢。

④虽然这些虫声会引起劳人的感叹,秋士的伤怀,独客的微喟,思妇的低泣;但是这正是无上的美的境界,绝好的自然诗篇,就是当境者也感受一种酸酸的麻麻的味道,这种味道在另一方面是非常隽永的。

⑤大概我们所祈求的不在于某种味道,只要时时有点儿味道尝尝,就自诩为生活不空虚了。假若这味道是甜美的,我们固然含着笑来体味它;若是酸苦的,唯有这个淡漠无味!

⑥所以心如槁木不如工愁多感,迷蒙的醒不如热烈的梦,一口苦水胜于一盏白汤,清健的醒是不必求的,甜汤是罪恶的;这里只是说有味远胜于淡漠罢了。

⑦所以虫声终于是足系恋念的东西。何况劳人秋士独客思妇以外还有无量数的人,他们当然也是酷嗜趣味的,当这凉意微逗的时候

⑧可是没有,绝对没有!井底似的庭院,铅色的水门汀地,不能飞又不能跳,还是死守在这里。想到“井底”与“铅色”觉得象征的意味丰富极了。

1923年8月31日作

(取材于叶圣陶的同名文章)

注:①邪许(yé hǔ):象声词。②场(cháng):晒打粮食的平坦空地。

(1)下列加点字的注音,不正确的一项是

A.微喟(kuì)

B.隽(jùn)永

C.自诩(xǔ)

D.槁(gǎ)木

(2)填写在文中【甲】【乙】【丙】三处最恰当的一项是

(3)下列对文章内容的理解和赏析,不正确的一项是

A.第一段作者通过所处环境入手,运用象征的手法,通过转鹁鸪箱表达了自身情感。

B.第二段中“儿啼人闹弦歌杂作、轮震石响”等声音衬托出作者对都市生活的喜爱。

C.第五段中作者认为生活中的苦味酸味比没有味道好,表达了他积极的人生态度。

D.本文秋虫为切入点,借物抒情,意蕴丰厚、味道隽永,令人深思。

(4)用名词作量词会增强表达效果。郁达夫《故都的秋》中“一椽破屋”的“椽”突出“破屋”的狭小,以用破败的景象增强了故都的“悲凉”感;苏轼《赤壁赋》中“一叶之扁舟”的“叶”从小船的形状上突出了舟的小巧

①一茎绿草(《没有秋虫的地方》第①段)

②一丝秋虫的声息(《没有秋虫的地方》第②段)

(5)根据文意,简要地回答“秋虫所不屑居留的地方”中的“地方”有哪些特点。

(6)阅读全文,解读第④段划线句子“这种味道在另一方面是非常隽永的”中“味道”的含义。

四、写作(共40分)

6.(40分)按要求写作,不少于700字。

在书写青春、追寻幸福的道路上,多少人迈出了笃定自信的关键一步;在科技攻关、脱贫攻关的征程中;生活中,一场说走就走的旅行,饱含着智慧与诗意;攀登时,仍需有“百尺竿头,更进一步”的信念……

以上文字引发了你怎样的联想与思考?请以“一步”为题,写一篇记叙文。

要求:立意积极健康,人物形象鲜明,故事设计合理;有描写、有细节。将题目抄在答题纸上。

2023-2024学年北京理工大附中高一(上)月考语文试卷(12月份)

参考答案与试题解析

一、按要求填写古诗文的原文(共20分)

1.(13分)根据所给的提示,在横线上填写原文语句。

(1) 契阔谈讌 ,心念旧恩。(曹操《短歌行》)

(2)狗吠深巷中, 鸡鸣桑树颠 。(陶渊明《归园田居(其一)》)

(3) 虎鼓瑟兮鸾回车 ,仙之人兮列如麻。(李白《梦游天姥吟留别》)

(4) 万里悲秋常作客 ,百年多病独登台。(杜甫《登高》)

(5)莫辞更坐弹一曲, 为君翻作琵琶行 。(白居易《琵琶行》)

(6) 羽扇纶巾 ,谈笑间, 樯橹灰飞烟灭 。(苏轼《念奴娇•赤壁怀古》)

(7) 元嘉草草 , 封狼居胥 ,赢得仓皇北顾。(辛弃疾《永遇乐•京口北固亭怀古》)

(8)寻寻觅觅,冷冷清清, 凄凄惨惨戚戚 。(李清照《声声慢》)

(9) 浩浩乎如凭虚御风 ,而不知其所止; 飘飘乎如遗世独立 ,羽化而登仙。(苏轼《赤壁赋》)

(10)是月丁未, 与知府朱孝纯子颍由南麓登 。(姚鼐《登泰山记》)

【分析】本题考查默写常见的名句名篇的能力,能力层级为A。高考时,以《考试说明》规定的篇目为主,文体侧重于诗歌和散文。完成此类型题目,主要是靠同学们平时的积累,同时也要注意突破关键字(生僻字,通假字,同义异形字,语气助词等),避免错别字的出现。做题时,书写要工整清晰,留意语句的出处和具体的语境(情景默写的方式增加了对学生理解能力的考查,学生要在理解文意的基础上进行识记)。

【解答】故答案为:

(1)契阔谈讌(重点字:封狼居胥)

(2)鸡鸣桑树颠(重点字:颠)

(3)虎鼓瑟兮鸾回车(重点字:鸾)

(4)万里悲秋常作客(重点字:常)

(5)为君翻作琵琶行(重点字:琶)

(6)羽扇纶巾 樯橹灰飞烟灭(重点字:纶)

(7)元嘉草草封狼居胥(重点字:胥)

(8)凄凄惨惨戚戚(重点字:戚)

(9)浩浩乎如凭虚御风 飘飘乎如遗世独立(重点字:御)

(10)与知府朱孝纯子颍由南麓登(重点字:颍)

【点评】名篇名句的背诵和默写,不应机械古板地死记硬背,要联系上下文,在具体语境中分析品味和识记一些关键的词语,从而使自己对名句既有感性的记忆,又有理性的思考。

例如:千呼万唤始出来,犹抱琵琶半遮面。(白居易《琵琶行》)

如果不联系“琵琶女本不愿为人弹奏,是千呼万唤的情况下才出来”的具体语境,就会把“始”写成“使”。

2.(7分)根据所给语境的要求,在横线上填写恰当的原文。

(1)《登泰山记》中用博戏的掷具形容所见到的山峰的句子是:“ 稍见云中白若樗蒱数十立者 , 山也 。”

(2)好的比喻往往取材生活,巧于运思,如《登泰山记》中“ 而半山居雾若带然 ”用衣带喻环绕山腰的云雾。

(3)《赤壁赋》中“客”的箫声悲凉异常,“ 舞幽壑之潜蛟 , 泣孤舟之嫠妇 ”两句极尽描写这一音乐声足以让天地万物为之动容。

(4)《赤壁赋》结尾两句“ 相与枕藉乎舟中 , 不知东方之既白 ”既跟文章开头的“泛舟”“月出”遥相呼应,又生动地描绘了主客和衣而卧、乐而忘归的场面。

【分析】本题考查默写常见的名句名篇的能力,能力层级为A。高考时,以《考试说明》规定的篇目为主,文体侧重于诗歌和散文。完成此类型题目,主要是靠同学们平时的积累,同时也要注意突破关键字(生僻字,通假字,同义异形字,语气助词等),避免错别字的出现。做题时,书写要工整清晰,留意语句的出处和具体的语境(情景默写的方式增加了对学生理解能力的考查,学生要在理解文意的基础上进行识记)。

【解答】故答案为:

(1)稍见云中白若樗蒱数十立者 山也(重点字:樗)

(2)而半山居雾若带然(重点字:雾)

(3)舞幽壑之潜蛟 泣孤舟之嫠妇(重点字:嫠)

(4)相与枕藉乎舟中 不知东方之既白(重点字:藉)

【点评】名篇名句的背诵和默写,不应机械古板地死记硬背,要联系上下文,在具体语境中分析品味和识记一些关键的词语,从而使自己对名句既有感性的记忆,又有理性的思考。

例如:千呼万唤始出来,犹抱琵琶半遮面。(白居易《琵琶行》)

如果不联系“琵琶女本不愿为人弹奏,是千呼万唤的情况下才出来”的具体语境,就会把“始”写成“使”。

二、文言文阅读(共20分)

3.(6分)阅读下面的文言文,完成下题。

苏子曰:“客亦知夫水与月乎?逝者如斯,而未尝往也;盈虚者如彼,而卒莫消长也。盖将自其变者而观之,则天地曾不能以一瞬;自其不变者而观之,而又何羡乎!且夫天地之间,物各有主,虽一毫而莫取。惟江上之清风,与山间之明月,目遇之而成色,取之无禁,用之不竭,而吾与予之所共适。”

(节选自苏轼《赤壁赋》)

(1)下列加点词的解释,不正确的一项是 D

(2)把文段中的画线句翻译成现代汉语。

盈虚者如彼,而卒莫消长也。

【分析】(1)本题考查理解常见文言实词在文中的含义的能力。解答此类题目时,应明确要求,结合具体的语境,运用语法知识理解这些词语的意思,作出正确的选择。

(2)本题考查理解并翻译文言句子的能力。要结合原文的语境进行翻译,以直译为主,注意关键词语和句式的准确翻译。

【解答】(1)D.适:享受。

故选D。

(2)盈虚,有圆有缺;卒。译文:月亮总是那样有圆有缺。

答案:

(1)D

(2)月亮总是那样有圆有缺,但它终究也没有增减。

参考译文

我说:“你们也知道那水和月亮吗,但它们并没有流走,但它终究也没有增减,那么,甚至不到一眨眼的工夫就发生了变化,万物同我们一样都是永存的!再说,万物各有主人,即使是一丝一毫也不能得到,耳朵听到了才成其为声音,占有它们,使用它们,这是大自然无穷无尽的宝藏。

【点评】文言翻译的基本方法:

1.留:留就是保留。凡是古今意义相同的词,以及古代的人名、地名、物名、书名、官名、国号、年号、度量衡单位、古代专有名词等,翻译时可保留不变。

2.补:补出省略成分。

3.删:删去不译的词语。文言中凡是无实在意义,只表语气、停顿、补足音节和舒缓语气等的虚词,都可略去。

4.换:替换。用现代词汇替换相应的古代词汇。

5.调:调整倒装句句序,按现代汉语习惯句式将其调整过来。

(二)

4.(14分)阅读文言文,完成各题。

①子瞻迁于齐安①,庐于江上。齐安无名山,而江之南武昌诸山,陂陁②蔓延,涧谷深密,中有浮图精舍,东曰寒溪。依山临壑,隐蔽松枥,车马之迹不至。每风止日出,江水伏息,乘渔舟,乱流而南。山中有二三子,幅巾③迎笑,相携徜徉而上。穷山之深,力极而息,扫叶席草,往往留宿于山上。以此居齐安三年,不知其久也。

②然将适西山,行于松柏之间,羊肠九曲,游者至此必息。倚怪石,荫茂木,仰瞻陵阜,旁瞩溪谷,林麓向背,皆效于左右。有废亭焉,不足以席众客。其旁古木数十,其大皆百围千尺,不可加以斤斧。子瞻每至其下,辄睥睨④终日。一旦大风雷雨,拔去其一,斥其所据,亭得以广。遂相与营之。子瞻与客入山视之,笑曰:“兹欲以成吾亭邪?”亭成而西山之胜始具,子瞻于是最乐。

③昔余少年,从子瞻游。有山可登,有水可浮⑤先之。有不得至,为之怅然移日。至其翩然独往,逍遥泉石之上,拾涧石,酌水而饮之,见者以为仙也。

④盖天下之乐无穷,而以适意为悦。方其得意,万物无以易之。及其既厌,未有不洒然自笑者也。譬之饮食,杂陈于前,而同委于臭腐。夫孰知得失之所在!惟其无愧于中,无责于外,而姑寓焉。此子瞻之所以有乐于是也。

苏辙《武昌九曲亭记》)

【注释】①齐安:古郡名,即黄州,今湖北黄冈。②陂陁(pō tuò),形容洒脱的样子。④睥睨:斜视,表示有所打算。⑤褰(qiān)

(1)下列加点词的解释,不正确的一项是 A

(2)下列加点词语的意义和用法,相同的一项是 D

(3)下列对文中划线语句的理解,不正确的一项是 C

A.斥其所据,亭得以广。

子瞻趁机将那老树倒下的地方收拾平整,亭子的地基得以扩大。

B.亭成而西山之胜始具。

亭子建成后,西山的美景才完备了。

C.方其得意,万物无以易之。

当他得意扬扬的时候,这世间的万事万物都无法改变他的想法。

D.惟其无愧于中,无责于外,而姑寓焉。

只要心中无愧,外面不受别人指责,就可以暂时把心思寄托在山林之中。

(4)第①段说“以此居齐安三年,不知其久也”,意思是“因为过着这样的生活,都不觉得时间很久”。请根据此段回答“这样的生活”指什么。

(5)如果说,少年苏轼常常“逍遥泉石之上,撷林卉,酌水而饮之”,是源自“性本爱丘山”的天性,乘渔舟,乱流而南”“意适忘反”

【分析】(1)本题考查学生对文言文中重点词语含义的掌握能力。解答时,学生要在平时学习中多积累,也可以借助语境、语法知识来推断。

(2)本题考查学生理解文言虚词在文中的意义和用法的能力。解答时,学生要了解虚词的用法,结合语境,在准确理解句意的基础上判断相应虚词的用法和意义,切不可机械、盲目。

(3)本题考查学生对句子翻译的辨析能力。解答此类题,学生要明确重点词语的含义,再结合选项比对判断。

(4)本题考查归纳内容要点、概括中心意思的能力。注意结合题干要求找出原文,用自己的语言进行概括。

(5)本题考查归纳内容要点、概括中心意思的能力。注意结合题干要求找出原文,用自己的语言进行概括。

【解答】(1)穷:穷尽。译文为:一直走到山的最深处。

故选A。

(2)A.于:介词,到;介词,从。

B.之:代词;助词。

C.以:介词,用;介词,在。

D.而:两句都是连词,表结果。

故选D。

(3)C.得意:称心如意;易,交换;之。译文为:当他称心如意的时候。

故选C。

(4)要求概括“这样的生活”指什么。结合“依山临壑,萧然绝俗,好客而喜游,幅巾迎笑,往往留宿于山上”概括得出。

(5)此题可以结合“天下之乐无穷,而以适意为悦”“方其得意。及其既厌,无责于外”等内容概括苏轼拥有旷达心境的原因。

答案:

(1)A

(2)D

(3)C

(4)享有清净避世的幽美风景、志同道合的同游之乐、寄托山林的心灵之境

(5)能认识到造物者无尽藏的道理;能从辩证的角度看到人和自然都是永恒的,从而获得心灵的寄托。

参考译文:

子瞻被贬到齐安后。齐安没有什么名山,连绵起伏,山中有佛塔,西边的名叫“西山”。后依青山,隐蔽在松树,清静寂落,连车马来往的痕迹都没有,太阳出来,子瞻就拄着竹杖,乘上渔船。山中有几位先生。听说子瞻到来,然后一起去游玩,力气用尽了才休息,席地而坐。子瞻心情舒畅,便常常留宿在山上,在齐安住了三年。

可是去西山时,沿着羊肠小路绕来绕去,游人到了这里一定要休息一会儿,站在繁茂的大树下,向上可以看到巍巍高山,风云的变化,都展现在左右,它的旧址非常狭小。亭子旁长着几十棵古树、千尺高。子瞻每次到树下。一天,其中一棵古树被连根拔起,亭子的地基得以扩大,笑着说:“这是上天想成全我们重修亭台的愿望吧。亭子建成后。子瞻感到最开心的就是这件事。

从前。只要有山可登,子瞻总是提起衣服卷起裤脚跑到前面,便要为此闷闷不乐好几天,自由自在地在泉边岩石上漫游,捡拾着山涧中的石子,看见的人都以为他是神仙。

其实天下的乐事很多。当他称心如意的时候;等他满足以后,自我解嘲,丰盛的菜肴摆在面前,而吃下去后。谁又知道得失在哪里呢,又不遭到外人责备。这就是子瞻在这里找到快乐的原因。

【点评】文言文内容理解题,解题方法:

①引用原文句子回答。

②摘录原文关键的词语回答。

③用自己的话组织文字回答。

三、现代文阅读(共20分)

5.(20分)

没有秋虫的地方

①阶前看不见一茎绿草,窗外望不见一只蝴蝶,谁说是鹁鸽箱里的生活

②秋天来了,记忆就轻轻提示道:“凄凄切切的秋虫又要响起来了。”可是一点影响也没有,邻舍儿啼人闹弦歌杂作的深夜①并起的清晨,无论你靠着枕头听,凭着窗沿听,总听不到一丝秋虫的声息。并不是被那些欢乐的劳困的宏大的清亮的声音淹没了,以致听不出来,乃是这里根本没有秋虫。啊秋虫所不屑居留的地方!

③若是在鄙野的乡间,这时候满耳朵是虫声了。白天与夜间一样地【甲】;一切人物或动或静;嫩暖的阳光和轻淡的云影【乙】在场②上。到夜呢,明耀的星月和轻微的凉风看守着整夜,在这境界这时间里唯一足以感动心情的就是秋虫的合奏。它们高低宏细疾徐作歇,所以这样地无可批评,踌躇满志。其实它们每一个都是神妙的乐师,各抒灵趣,哪有不成人间绝响的呢。

④虽然这些虫声会引起劳人的感叹,秋士的伤怀,独客的微喟,思妇的低泣;但是这正是无上的美的境界,绝好的自然诗篇,就是当境者也感受一种酸酸的麻麻的味道,这种味道在另一方面是非常隽永的。

⑤大概我们所祈求的不在于某种味道,只要时时有点儿味道尝尝,就自诩为生活不空虚了。假若这味道是甜美的,我们固然含着笑来体味它;若是酸苦的,唯有这个淡漠无味!

⑥所以心如槁木不如工愁多感,迷蒙的醒不如热烈的梦,一口苦水胜于一盏白汤,清健的醒是不必求的,甜汤是罪恶的;这里只是说有味远胜于淡漠罢了。

⑦所以虫声终于是足系恋念的东西。何况劳人秋士独客思妇以外还有无量数的人,他们当然也是酷嗜趣味的,当这凉意微逗的时候

⑧可是没有,绝对没有!井底似的庭院,铅色的水门汀地,不能飞又不能跳,还是死守在这里。想到“井底”与“铅色”觉得象征的意味丰富极了。

1923年8月31日作

(取材于叶圣陶的同名文章)

注:①邪许(yé hǔ):象声词。②场(cháng):晒打粮食的平坦空地。

(1)下列加点字的注音,不正确的一项是 B

A.微喟(kuì)

B.隽(jùn)永

C.自诩(xǔ)

D.槁(gǎ)木

(2)填写在文中【甲】【乙】【丙】三处最恰当的一项是 C

(3)下列对文章内容的理解和赏析,不正确的一项是 B

A.第一段作者通过所处环境入手,运用象征的手法,通过转鹁鸪箱表达了自身情感。

B.第二段中“儿啼人闹弦歌杂作、轮震石响”等声音衬托出作者对都市生活的喜爱。

C.第五段中作者认为生活中的苦味酸味比没有味道好,表达了他积极的人生态度。

D.本文秋虫为切入点,借物抒情,意蕴丰厚、味道隽永,令人深思。

(4)用名词作量词会增强表达效果。郁达夫《故都的秋》中“一椽破屋”的“椽”突出“破屋”的狭小,以用破败的景象增强了故都的“悲凉”感;苏轼《赤壁赋》中“一叶之扁舟”的“叶”从小船的形状上突出了舟的小巧

①一茎绿草(《没有秋虫的地方》第①段)

②一丝秋虫的声息(《没有秋虫的地方》第②段)

(5)根据文意,简要地回答“秋虫所不屑居留的地方”中的“地方”有哪些特点。

(6)阅读全文,解读第④段划线句子“这种味道在另一方面是非常隽永的”中“味道”的含义。

【分析】(1)本题考查学生把握词语读音的能力。解答时,要明确词语的正确读音,再判断选择。

(2)本题考查学生正确理解并运用近义词的能力。辨析词义可以从词的意义方面来辨析:词义的侧重点不同、词义涵盖的范围大小不同、词义的轻重不同;可以从色彩方面来辨析,分清词的褒、贬、中的感情色彩;可以从语法规定辨析;可以从使用对象进行辨析;可以从前后照应方面进行辨析。

(3)本题考查学生对文章的综合赏析能力。此类题考查的角度较多,有内容的理解,层次的概括,思想情感赏析、写作手法的评价等。解答这类题目,首先要题干的选择要求,然后浏览每个选项,再逐一进行分析。

(4)本题考查学生赏析词语表达效果的能力。解答时,要结合文本语境分析作答。

(5)本题考查学生筛选提取信息、归纳内容要点概括中心意思的能力,答题时要注意结合原文具体内容分析概括。

(6)本题考查学生理解分析词语含义的能力,要善于抓住句中的关键词语,结合上下文段、手法,挖掘出它们的语境意义。

【解答】(1)B.“隽永”的“隽”应读作juàn。

故选B。

(2)“安静”指安宁,平静,侧重客观,侧重主观,这时候满耳朵是虫声了”,应该用“安闲”。

“覆盖”遮盖、掩盖。利用枝叶、麦秆、土壤等撒辅在地面上。“遮盖”意思是从上面遮(具体),应该用“覆盖”。

“练习”,反复学习;为巩固学习效果而安排的作业等。语境中“仿佛经过乐师的精心”应该用“训练”。

故选C。

(3)B.“等声音衬托出作者对都市生活的喜爱”错误。运用拟人,从声响、节奏,寄托了作者对风清月白、生机勃勃的真实生活的向往。

故选B。

(4)①茎是植物体中轴部分,由“阶前看不见一茎绿草,谁说是鹁鸽箱里的生活,“茎”给人挺直、微小的感受。

②丝泛指像蚕丝一样的细线和其他极细的东西。由“街上轮震石响邪许并起的清晨,凭着窗沿听,总听不到一丝秋虫的声息”可知。

(5)本题结合文中前两段“阶前看不见一茎绿草,窗外望不见一只蝴蝶,鹁鸽未必这样枯燥无味呢”“可是一点影响也没有,街上轮震石响邪许并起的清晨,凭着窗沿听,总听不到一丝秋虫的声息,以致听不出来。啊,不容留秋虫的地方,可见没有秋虫的地方的词句由“枯燥无味”“儿啼人闹弦歌杂作”“轮震石响”“死守”等、喧闹,令人窒息”等等。

(6)本题需要结合相关句子理解含义,比如“这种味道在另一方面是非常隽永的”可见重点是找出“这种”的指代内容,秋士的伤怀,思妇的低泣,绝好的自然诗篇,就是当境者也感受一种酸酸的麻麻的味道”,还是“酸酸的麻麻的”,可以从“劳人的感叹”“秋士的伤怀,思妇的低泣”中体会、孤独寂寞、悲伤凄苦等的感受,只要时时有点儿味道尝尝。假若这味道是甜美的;若是酸苦的。我们以为最难堪而亟欲逃避的!”可见这里的味道是各种感觉。再联系全文内容以及作者的思想感情进而总结为浅层含义指说所带来的各种感受、不平淡的、富有激情和活力。

答案:

(1)B

(2)C

(3)B

(4)①“茎”给人挺直、细弱,突出了看不到绿草的极度失望。

②“丝”突出秋虫声息的微弱。

(5)“没有秋虫的地方”特点是:嘈杂、喧闹,令人窒息。

(6)“味道”从字面理解指各种感觉,酸甜苦辣咸等等、枯燥无味的生活的厌倦、真切丰富。作者希望摆脱死一样的空寂,其间道出了一个热血青年不甘沉寂的律动之情。

【点评】文学类选择题解答步骤:

第一步:细读选项,抓关键。

此类题4个选项,答题区域涉及文本的各个角落,因此需要仔细阅读选项,把握选项中的部分关键词语,给第二步打好基础。

第二步:精准定位,找区间。

根据选项中的关键性词语,迅速浏览文本,找与之匹配的关键词,从而确定选项的答题区间。

第三步 两相比较,问三问。

两相比较就是把选项和相关区域的原文进行比较,在具体比较时可以“问三问”:选项有没有篡改内容,有没有混淆逻辑,有没有主观臆想;是否篡改了原文中表范围、程度、时间等的内容;是否混淆了原文中几个语句之间的逻辑关系,原文中有没有此类信息。选项命制时加入了命题者的臆想,主观臆想的选项内容往往是无中生有的。

四、写作(共40分)

6.(40分)按要求写作,不少于700字。

在书写青春、追寻幸福的道路上,多少人迈出了笃定自信的关键一步;在科技攻关、脱贫攻关的征程中;生活中,一场说走就走的旅行,饱含着智慧与诗意;攀登时,仍需有“百尺竿头,更进一步”的信念……

以上文字引发了你怎样的联想与思考?请以“一步”为题,写一篇记叙文。

要求:立意积极健康,人物形象鲜明,故事设计合理;有描写、有细节。将题目抄在答题纸上。

【分析】本题考查学生命题作文的写作能力。“一步”可以指行走时两脚间的距离,可以指某一地步、境地或事务的某一段。本题材料用三个分号列举了四种情况:①在书写青春、追寻幸福的道路上,多少人迈出了笃定自信的关键一步;②在科技攻关、脱贫攻关的征程中,多少人留下了一步一个脚印地奋斗身影;③生活中,一场说走就走的旅行,潇洒转身的那一步,饱含着智慧与诗意;④攀登时,直面一座又一座高峰,仍需有“百尺竿头,更进一步”的信念……

①紧扣学生青春时代,在人生的道路上要不负青春,追寻幸福,要迈出“笃定自信”的关键一步,在人生的每一个关键点上都要走得自信而笃定。

②紧扣时代,关注科技领域和脱贫攻坚领域,无数科技工作者和脱贫攻坚干部群众,一步一个脚印,不断奋斗,取得了卓越的成就,取得了脱贫攻坚战的胜利。

③紧扣生活,生活中不只有拼搏、努力,也应该有生活的诗意,潇洒转身的一步,走向远方,去寻找美丽的自然风景,去品味厚重的历史。

④紧扣生活、学习、工作中的困境,艰难攀登,不断超越,去直面人生中遇到的各种高峰,一步步攀登,“百尺竿头,更进一步”,只要坚定信念,向前跨过每一步,都离成功更近一步。

本题提示语中,“以上文字引发了你怎样的联想与思考?请以‘一步’为题,写一篇记叙文”,这是一篇命题作文,要紧扣“一步”,可以从材料中列举的各种情况中选取一种进行写作;“记叙文”,在写作过程中要注意文体特征要明显,记叙文要有人、有事、有细节,还要做到夹叙夹议或者叙述与抒情相结合。

参考立意:

1.自信每一步,人生更精彩;

2.脱贫攻坚,你的每一步都是奋斗;

3.科技进步每一步,都离不开智慧与付出;

4.一步潇洒转身,体味自然风物之美;

5.人生关键处往往只有几步。

【解答】

一步

人生都是要一步一步地往前走,再跨一步!

我抬起头,内心如同潭水中砸下的一块巨石。如果没有参加火炬银奖该多好。我呆呆地看着眼前形状各异。手上出了汗,心中的不安和紧张重重敲击着我。

“开始!”我肩上背着全队的希望。我咽了咽口水。我打起了十二分精神,同时左手紧紧地抓住半圆形石块,“砰”我的脚撞上了石壁,我被自己发的力扯了下去。“嘭,我又被绳索带回了起点,我才发觉自己的手臂和小腿开始发酸。我不想去看其他队的进度。“加油!”“601!”没有什么比鼓励更能带给我力量,总结错误之后,“蹬蹬蹬”连续发力。

中间这一段是整段中最困难的。我看向离我最近的一块螺母状踏板,不行,勾不到,慢慢挪动着自己的身体,再近了……我碰到了螺母状石块的边缘,咬咬牙,碰到了,我没有停留,到了最后一步,可是附近没有石块了,以至于前功尽弃,坚定了决心,我快速地腾出一只手,站定,望着下面的景象,我成功了!

正是向前跨的一小步!一步是多小啊。所以,再向前跨一步吧!

【点评】针对命题作文题,我们还要注意几个基本点:

1.要善于咬文嚼字推敲词义,仔细分析题目本身的含义,不仅要了解题目的本义、字面义,还要进一步理解某些词语的引申义、比喻义、象征义、双关义、特指义等。

2.命题作文对现实的针对性较强,因此,我们审题立意要联系自己的人生经历和社会生活(包括社会热点等)。

3.命题作文一般各种文体(除诗歌外)都可写,但一定要选择适合自己的最佳文体。A.客亦知夫水与月乎

夫:那

B.盖将自其变者而观之

将:如果

C.目遇之而成色

遇:接触

D.而吾与子之所共适

适:适应

A.穷山之深,力极而息

穷:困窘

B.不足以席众客

席:坐

C.兹欲以成吾亭邪

兹:这

D.遂相与营之

营:建造

A.子瞻迁于齐安

月出于东山之上

B.子瞻与客入山视之

凌万顷之茫然

C.不可加以斤斧

余循以入

D.酌水而饮之

目遇之而成色

A.安静

覆盖

练习

B.安静

遮盖

练习

C.安闲

覆盖

训练

D.安闲

遮盖

训练

A.客亦知夫水与月乎

夫:那

B.盖将自其变者而观之

将:如果

C.目遇之而成色

遇:接触

D.而吾与子之所共适

适:适应

A.穷山之深,力极而息

穷:困窘

B.不足以席众客

席:坐

C.兹欲以成吾亭邪

兹:这

D.遂相与营之

营:建造

A.子瞻迁于齐安

月出于东山之上

B.子瞻与客入山视之

凌万顷之茫然

C.不可加以斤斧

余循以入

D.酌水而饮之

目遇之而成色

A.安静

覆盖

练习

B.安静

遮盖

练习

C.安闲

覆盖

训练

D.安闲

遮盖

训练

相关试卷

这是一份北京市西城区2023-2024学年高一上学期期末语文试题(Word版附答案),共10页。试卷主要包含了论述类文本阅读与语文知识运用,课内文言文阅读,课内诗文背诵与默写,课内现代文阅读,经典作品阅读,文言文阅读,古代诗歌阅读与鉴赏,文学作品阅读与鉴赏等内容,欢迎下载使用。

这是一份云南师范大学附属中学2023-2024学年高一上学期1月期末语文试题(Word版附解析),共10页。试卷主要包含了王国维在《人间词话》里说等内容,欢迎下载使用。

这是一份2024北京理工大学附中高一上学期12月月考试题语文含解析,共18页。试卷主要包含了按要求填写古诗文的原文,文言文阅读,现代文阅读,写作等内容,欢迎下载使用。