广东省揭阳市榕城区2022-2023学年八年级下学期期末生物试题(解析版)

展开

这是一份广东省揭阳市榕城区2022-2023学年八年级下学期期末生物试题(解析版),共22页。试卷主要包含了选择题,非选择题等内容,欢迎下载使用。

(全卷满分100分,考试时间60分钟)

一、选择题(每小题2分,共60分,请把正确答案填在答题卷的表格中)

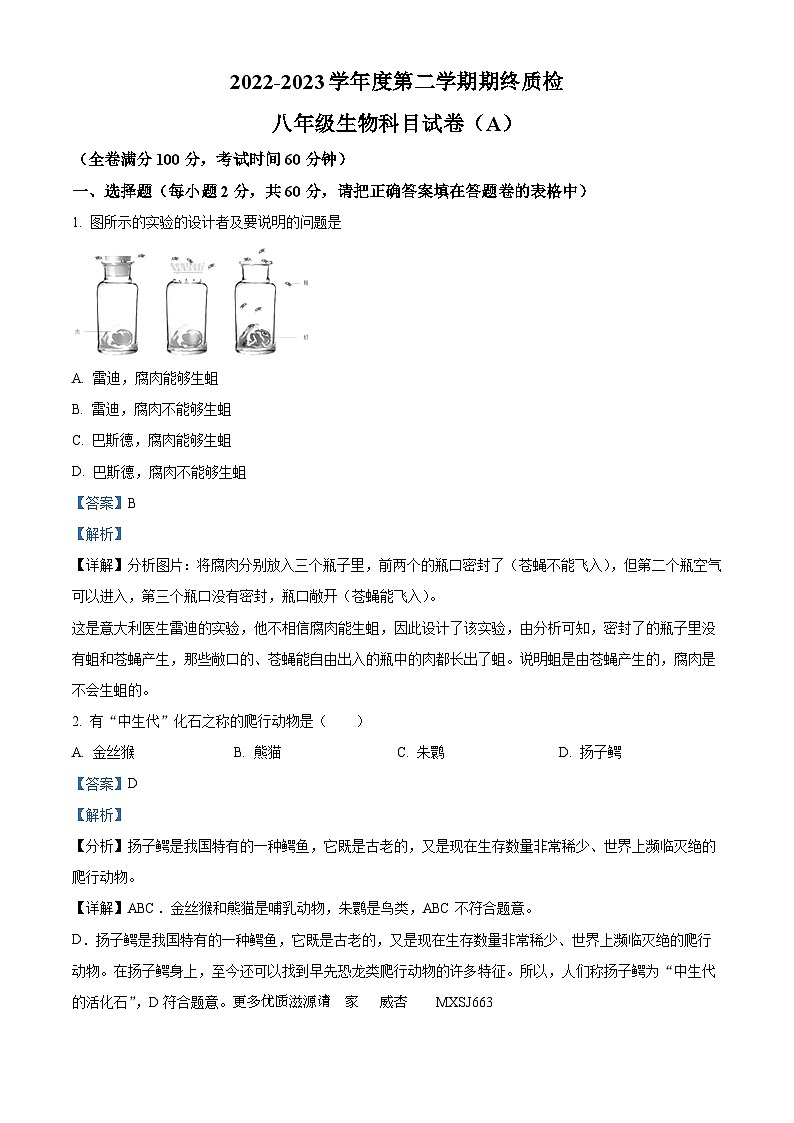

1. 图所示的实验的设计者及要说明的问题是

A. 雷迪,腐肉能够生蛆

B. 雷迪,腐肉不能够生蛆

C. 巴斯德,腐肉能够生蛆

D. 巴斯德,腐肉不能够生蛆

【答案】B

【解析】

【详解】分析图片:将腐肉分别放入三个瓶子里,前两个的瓶口密封了(苍蝇不能飞入),但第二个瓶空气可以进入,第三个瓶口没有密封,瓶口敞开(苍蝇能飞入)。

这是意大利医生雷迪的实验,他不相信腐肉能生蛆,因此设计了该实验,由分析可知,密封了的瓶子里没有蛆和苍蝇产生,那些敞口的、苍蝇能自由出入的瓶中的肉都长出了蛆。说明蛆是由苍蝇产生的,腐肉是不会生蛆的。

2. 有“中生代”化石之称的爬行动物是( )

A. 金丝猴B. 熊猫C. 朱鹮D. 扬子鳄

【答案】D

【解析】

【分析】扬子鳄是我国特有的一种鳄鱼,它既是古老的,又是现在生存数量非常稀少、世界上濒临灭绝的爬行动物。

【详解】ABC.金丝猴和熊猫是哺乳动物,朱鹮是鸟类,ABC不符合题意。

D.扬子鳄是我国特有的一种鳄鱼,它既是古老的,又是现在生存数量非常稀少、世界上濒临灭绝的爬行动物。在扬子鳄身上,至今还可以找到早先恐龙类爬行动物的许多特征。所以,人们称扬子鳄为“中生代的活化石”,D符合题意。更多优质滋源请 家 威杏 MXSJ663 故选D。

3. 下列有关生命起源与生物进化描述正确的是( )

A. 化石是研究生物进化的重要证据B. 雷鸟羽毛颜色与环境相似,这是人工选择的结果

C. 具有有利变异的个体经过自然选择后会成为新物种D. 哺乳动物的化石出现在最古老的地层中

【答案】A

【解析】

【分析】关于地球上生命起源的假说比较多,大部分学者认同化学起源学说,认为地球上的原始生命起源于非生命物质。化石是生物的遗体、遗物(如卵、粪便等)或生活痕迹(如动物的脚印、爬迹等),由于某种原因被埋藏在地层中,经过若干万年的复杂变化而逐渐形成的,在研究生物的进化的过程中,化石是重要的证据。生物进化的总体趋势是:从简单到复杂,从低等到高等,从水生到陆生。

【详解】AD.生物化石是古代生物的遗体、遗物(如卵、粪便等)或生活痕迹(如动物的脚印、爬迹等),由于某种原因被埋藏在地层中,经过若干万年的复杂变化而逐渐形成的,是研究生物进化的重要证据,哺乳动物是最高等的动物,故哺乳动物化石出现在距今较近的地层中,A正确,D错误。

B.雷鸟羽毛颜色与环境相似,这是长期自然选择的结果,B错误。

C.在自然选择中,具有有利变异的个体适应环境而生存下来,具有不利变异的个体则被淘汰,但具有有利变异的个体经过自然选择后不一定会成为新物种,C错误。

故选A。

4. 英国生物学家达尔文提出的自然选择学说被恩格斯赞誉为“19世纪自然科学三大发明”之一,下列现象通过长期自然选择而形成的是( )

A. 通过遗传育种技术培育出的杂交水稻B. 深色树干的松树林中,体色深的蛾子较多

C. 喷洒农药后,农田中许多害虫死亡D. 经过漫长岁月,岩洞中形成了许多钟乳石

【答案】B

【解析】

【分析】自然界中的生物,通过激烈的生存斗争,适应者生存下来,不适应者被淘汰掉,这就是自然选择。达尔文的自然选择学说,源于达尔文于1859年发表《物种起源》,其主要内容有四点:过度繁殖,生存斗争,遗传和变异,适者生存。人工选择是在不同的饲养条件下,原始祖先产生了许多变异,人们根据各自的爱好对不同的变异个体进行选择。经过若干年的选择,所选择的性状积累加强,最后选育出不同的品种。

【详解】A.通过遗传育种技术培育出的杂交水稻,是杂交育种的结果不是自然选择的结果,故A错误。

B.深色树干的松树林中,深色蛾子较多,食虫鸟把与环境反差大的浅色蛾子吃掉,是不适者被淘汰;而深色的蛾子与环境颜色相似,食虫鸟不易发现,是适者生存。久而久之深色蛾子较多,这是自然选择的作用,故B正确。

C.喷洒农药后,农田中许多害虫中毒死亡,是农药的毒杀作用,故C错误。

D.经过漫长岁月,岩洞中形成了许多钟乳石,钟乳石没有生物的特征不是生物,是化学反应的结果,故D错误。

故选B。

5. 我国发现的“北京猿人”和“山顶洞人”的化石分别属于( )

A. 南方古猿和能人B. 智人和能人C. 直立人和智人D. 能人和直立人

【答案】C

【解析】

【分析】人类的进化经历了:南方古猿→能人→直立人→智人四个阶段,结合不同阶段的特点进行解答。

【详解】根据分析可知:人类的进化经历了四个阶段。其中南方古猿只能使用天然工具;能人能制造简单的工具(石器);直立人会打制不同用途的石器,学会了用火;智人已经学会了人工取火,会制造精细的石器和骨器,能用骨针缝制兽皮衣物,可用标枪和长矛进行狩猎、捕鱼。“北京猿人”会打制不同用途的石器,学会了用火。应属于直立人阶段。中国华北地区旧石器时代晚期的人类化石,属晚期智人,因发现于北京市周口店龙骨山北京人遗址顶部的山顶洞而得名,因此ABD错误,C正确。

故选C。

6. 下列关于生物进化的叙述,合理的是

A. 人类进化的历程大致可分为:南方古猿、能人、直立人、智人等阶段

B. 植物进化的历程大致是:苔藓植物→藻类植物→蕨类植物→种子植物

C. 脊椎动物进化的历程大致是:鱼类→两栖类→爬行类→鸟类→哺乳类

D. 生物进化的总体趋势是:由简单到复杂,由低等到高等,由陆生到水生

【答案】A

【解析】

【分析】本题主要考查生物的进化相关知识。

【详解】A.人类的进化通常分为:南方古猿、能人、直立人、智人四个阶段。①南方古猿能使用天然的工具(未经过加工的树枝、石块等),但不能制造工具;②能人能制造简单的工具(如简单打磨的石器、削尖的树枝等);③直立人开始使用符号与基本的语言,会打制不同用途的石器,学会了用火,是人类进化最关键的一个阶段;④智人已经学会了人工取火,会制造更为高级、复杂的工具(如精细的石器和骨器等);A正确。

B.植物进化的历程大致是:藻类植物→苔藓植物→蕨类植物→种子植物(种子植物包括被子植物和裸子植物),B错误。

C.地球上最早出现的脊椎动物是鱼类。经过极其漫长的时间后,某些鱼类进化成为原始的两栖类,某些两栖类进化成为原始的爬行类,某些爬行类又进化成为原始的鸟类和哺乳类,脊椎动物进化的历程大致是:鱼类→两栖类→爬行类→鸟类和哺乳类,C错误。

D.生物进化的总体趋势:从简单到复杂、从水生到陆生、从低等到高等,D错误。

故选A。

7. 屠呦呦因创制了抗疟新药——青蒿素和双氢青蒿素,获得了2015年诺贝尔生理学或医学奖。在分类学上,青蒿和向日葵同科不同属,青蒿和棉花同纲不同科。下列说法正确的是

A. 青蒿与棉花的亲缘关系比与向日葵的近

B. 青蒿与向日葵的共同特征比与棉花的多

C. 以上分类单位中,最小的分类单位是科

D. 向日葵与棉花之间没有共同特征

【答案】B

【解析】

【详解】生物分类单位由大到小是界、门、纲、目、科、属、种。界是最大的分类单位,最基本的分类单位是种。分类单位越大,共同特征就越少,包含的生物种类就越多;分类单位越小,共同特征就越多,包含的生物种类就越少。青蒿和向日葵同科不同属,青蒿和棉花是同纲不同科。所以青蒿和向日葵之间共同特征多,青蒿和棉花之间共同特征少。

【考点定位】细菌、真菌等其他生物的分类

【名师点睛】解答此类题目的关键是熟记生物的分类单位等级。

8. 松、竹、梅为“岁寒三友”,这三种植物在分类上分别属于( )

A. 都是裸子植物B. 松、竹是裸子植物,梅是被子植物

C. 都是被子植物D. 松是裸子植物,竹、梅是被子植物

【答案】D

【解析】

【分析】根据植物繁殖方式的不同或种子的有无,可以将植物分为种子植物和孢子植物。孢子植物包括藻类植物、苔藓植物和蕨类植物,不结种子,用孢子繁殖后代;种子植物又分为裸子植物和被子植物,用种子繁殖后代。

【详解】松有种子,但种子裸露,属于裸子植物;竹和梅的胚珠外有子房壁包被,种子有果皮包被;受精过程不需要水,具有双受精现象;有根、茎、叶、花、果实和种子六大器官组成,是被子植物。故D符合题意。

故选D。

9. “苔痕上阶绿,草色入帘青。”“钩帘阴卷柏,障壁坐防风。”其中的“苔”和“卷柏”分别指的是( )

A. 苔藓植物和蕨类植物B. 苔藓植物和种子植物

C. 蕨类植物和种子植物D. 裸子植物和被子植物

【答案】A

【解析】

【分析】苔藓植物大多生活在陆地上的潮湿环境中。苔藓植物一般都很矮小,通常具有类似茎和叶的分化,但是茎和叶结构简单,茎中没有导管,叶中也没有叶脉,根非常简单,称为假根。假根无吸收水分和无机盐的能力,只起固定植物体的作用。

蕨类植物有了根、茎、叶的分化,且体内有输导组织和机械组织,能为植株输送营养物质,以及支持地上高大的部分,因此,蕨类植物一般长的比较高大。

【详解】“苔痕上阶绿”描述的植物属于苔藓植物,有茎和叶的分化,茎中无导管,叶中无叶脉;根是假根,只有固着作用,没有吸收水和无机盐的作用。卷柏属于蕨类植物,有了根、茎、叶的分化,并且体内开始有了输导组织,能为植株输送大量的营养物质供植株生长利用。

故选A。

10. “物种一旦灭绝,便不可再生。生物多样性的消失将造成农业、医药卫生保健、工业方面的根本危机,造成生环境的破坏,威胁人类自身的生存。”下列不属于威胁生物多样性原因的是( )

A. 森林面积减少B. 环境污染C. 外来物种入侵D. 生物变异

【答案】D

【解析】

【分析】威胁生物生存的原因有栖息地被破坏、偷猎、外来物种入侵、环境污染、其他原因等。

【详解】A.森林面积锐减,会破坏生物的栖息地,导致动物不得不迁徙,使生物的多样性减少,A正确。

B.环境污染会使环境发生巨大变化,导致生物不能再适应环境而死亡,能威胁生物多样性,B正确。

C.生物入侵,我们知道引进外来物种,一般不引进它的天敌,因此外来物种就会因为缺少天敌,而数量大增,进而与其它生物争夺生存资源,从而影响了其它生物的生存,甚至引起其它生物的死亡,就会破坏生物的多样性,C正确。

D.生物变异使生物多样性越来越丰富,不会威胁生物多样性,D错误。

故选D。

11. 畅行万里、感“蟹”有你,“鱼”味无穷、领“鲜”世界,猪好、一切“诸”好,是东营优质特色产品黄河口大闸蟹、黄河刀鱼、龙居黑猪的宣传推介语。下列对上述三种动物的叙述,错误的是( )

A. 按照体内有无脊柱,蟹属于无脊椎动物、鱼和猪属于脊椎动物

B. 按照生殖方式,蟹和鱼为卵生、猪为胎生

C. 从体温是否恒定看,蟹是变温动物、鱼和猪是恒温动物

D. 从呼吸器官看,蟹和鱼用鳃呼吸、猪用肺呼吸

【答案】C

【解析】

【分析】动物根据体内有无脊柱可分为无脊椎动物和脊椎动物,根据生活环境分为水生生物和陆生生物,根据体温是否恒定分为恒温动物和变温动物,根据生殖方式分为胎生动物和卵生动物。据此答题。

【详解】A.动物根据体内有无脊柱可分为无脊椎动物和脊椎动物,题干中的蟹属于无脊椎动物、鱼和猪属于脊椎动物,A正确。

B.根据生殖方式分为胎生动物和卵生动物。按照生殖方式,蟹和鱼为卵生、猪胎生,B正确。

C.根据体温是否恒定分为恒温动物和变温动物,从体温是否恒定看,蟹和鱼是变温动物、猪是恒温动物,C错误。

D.从呼吸器官看,蟹和鱼用鳃呼吸、猪用肺呼吸,D正确。

故选C。

12. “绿水逶迤去,青山相向开。”党的十八大以来,国家更加重视生态文明建设,人民群众切身感受到蓝天白云、绿水青山带来的幸福感,美丽中国正在不断变为现实。揭阳也有许多美丽的景点让人流连忘返。下列景区的描述可以看成一个生态系统的是( )

A. 揭阳西湖公园B. 炮台风门古径的鸽子群

C. 双溪嘴景区的明月D. 黄岐山风景区的动植物

【答案】A

【解析】

【分析】在一定的空间范围内,生物与环境所形成的统一的整体叫生态系统。一个完整的生态系统包括非生物部分和生物部分,非生物部分包括阳光、空气、水、温度等,生物部分由生产者(主要是植物)、消费者(主要是动物)和分解者(主要是营腐生的细菌和真菌,还包括蚯蚓、蜣螂等腐生性动物)组成。

【详解】揭阳西湖公园包括生物和生物的生活环境,属于生态系统;炮台风门古径的鸽子群只包含一部分消费者,缺少生物成分和非生物部分;双溪嘴景区的明月缺少生态系统的生物成分和非生物成分;黄岐山风景区的动植物,缺少非生物部分和分解者,因此BCD错误,A正确。

故选A。

13. “落花不是无情物,化作春泥更护花”,从生态系统各成分的功能分析,以下生物能将“落花”中的有机物化作“春泥”中的无机物的是( )

①枯草杆菌 ②蜣螂 ③蚯蚓 ④衣藻 ⑤病毒 ⑥青蛙

A. ①③⑤B. ①②③C. ①③④D. ①②⑥

【答案】B

【解析】

【分析】生态系统的组成包括非生物部分和生物部分。非生物部分有阳光、空气、水、温度、土壤(泥沙)等;生物部分包括生产者(绿色植物)、消费者(动物)、分解者(细菌和真菌)。

【详解】细菌和真菌会分解动植物遗体或动物的排泄物中取得有机物来生成无机物,供给植物进行光合作用,进入生态循环,真菌和细菌在生态系统中担当分解者。在生态系统中,将“落花”中的有机物化作“春泥”中无机物的是分解者,①枯草杆菌、②蜣螂 、③蚯蚓属于分解者,④衣藻属于生产者,⑤病毒、⑥青蛙属于消费者,因此ACD错误,B正确。

故选B。

14. 春季是牲畜转场、接羔育幼的关键时期。2015年3月30日,新疆塔城地区在重点路段设置20个应急饲草料供应点,确保转入春秋草场的牲畜特别是产羔母畜及时加料。在草场上,影响牲畜生活的因素有很多,其中属于生物因素的是( )

A. 土壤B. 空气C. 牧草D. 水

【答案】C

【解析】

【分析】环境中影响生物生活和分布的各种因素叫做生态因素,分为非生物因素和生物因素。非生物因素包括:光、温度、水、空气、土壤等;生物因素是指环境中影响某种生物个体生活的其他所有生物,包括同种和不同种的生物个体。

【详解】ABD.土壤、空气、水,都是非生物,因此都属于非生物因素,ABD不符合题意。

C.牧草是生物,因此属于生物因素,C符合题意。

【点睛】解答此类题目的关键是理解掌握非生物因素和生物因素。

15. 生态系统中能量流动的特点是( )

A. 双向流动,逐级递减B. 单向流动,逐级递增

C. 循环流动,前后不变D. 单向流动,逐级递减

【答案】D

【解析】

【分析】生态系统中能量的流动是沿食物链逐级递减的,单向的,不循环。

【详解】能量流动是指生态系统中能量的输入(通过植物的光合作用把光能转化成化学能)、传递(流入下一营养级,流入分解者)和散失(各生物的呼吸作用散失)的过程。下一营养级的能量来源于上一营养级,各营养级的能量有三个去向:①该生物呼吸作用散失 ②流入下一营养级③流入分解者。营养级越多,能量流动中消耗的能量就越多,所以,营养级越高,储能越少,个体数量越少。因此,在生态系统中,对生物的个体数量起决定作用的是生态系统中的能量;这就决定了:大多数食物链一般只有3-4个营养级。一般地说:输入到下一营养级的能量中,只有10%-20%的能量能流入下一营养级,由此可以得出:能量的流动是沿食物链逐级递减的,单向的,不循环。

【点睛】能量的流动是沿食物链逐级递减的,单向的,不循环的,注意与物质循环的区别与联系。

16. “一山不能有二虎”这一谚语用生态的观点可以理解为( )

A. 虎所需的生存空间大

B. 虎性情孤独,不群居

C. 营养级越高的生物,得到的能量越小,个体的数量也越少

D. 身体强状的虎以身体弱小的虎为食

【答案】C

【解析】

【分析】从食物链中能量的传递效率角度进行解答

【详解】在生态系统中,物质能量是沿着食物链、食物网流动的,并逐级减少,能量的传递效率约为10%--20%。虎食量大,以大中型食草动物为食(主要是鹿类),也会捕食其他的食肉动物,处在食物链的顶端,如食物链:草→鹿→虎。因此,虎是营养级别很高的生物,可得到的能量少,个体数量也就少,。了获得足够的食物维持生存,才有了“一山不容二虎”的现象。故选C。

【点睛】本题考查生态系统中物质和能量的流动。

17. 某地扩建城市广场的过程中,清除了很多野生植物,铺设地砖,下列叙述错误的是( )

A 蜜蜂、蝴蝶等常见昆虫将会减少B. 城市生态系统自我调节能力下降

C. 城市生态系统的生产者将减少D. 广场下土壤中微生物不受影响

【答案】D

【解析】

【分析】(1)在一般情况下,生态系统中各种生物的数量和所占的比例是相对稳定的。这说明生态系统具有一定的自动调节能力。生态系统的调节能力是有限的。如果外界的干扰超过了调节能力,生态系统就会遭到破坏。

(2)生态系统的组成包括非生物部分和生物部分。非生物部分有阳光、空气、水、温度、土壤(泥沙)等;生物部分包括生产者(绿色植物)、消费者(动物)、分解者(细菌和真菌)。

【详解】A.动物能够帮助植物传播花粉和种子,扩建城市广场的过程中,清除了很多野生植物,蜜蜂、蝴蝶等常见昆虫将会减少,A正确。

B.生物种类越多,生态系统的自动调节能力越强,人为的清除了很多野生植物,导致城市生态系统自我调节能力下降,B正确。

C.绿色植物是生态系统中的生产者,人为的清除了很多野生植物,会使城市生态系统的生产者减少,C正确。

D.在广场上铺设地砖,会破坏土壤中微生物的生活环境,导致腐生生活的微生物食物缺乏等,影响广场下土壤中微生物的生存,D错误。

故选D。

【点睛】掌握生态系统的组成及各部分的功能,理解生态系统的自动调节能力是有限的。

18. 在一个相对封闭的生态系统中,若只有草→兔→狐一条食物链,假如把狐全部杀灭,如图可以正确表示兔数量变化的曲线是

A. B.

C. D.

【答案】D

【解析】

【分析】生态系统具有一定的自我调节能力,若某种生物的数量发生变化会影响其它生物数量的变化,最后趋于达到生态平衡。

【详解】在食物链“草→兔→狐”中,如果把“狐”全部杀灭,兔的数量将会先增加,草随着兔的增多而减少。后来兔的数量又因草的数量减少而减少。可见D符合题意。

【点睛】在分析生态系统中某种生物数量变化时,既要考虑种间斗争,又要考虑到种内斗争,做好全面分析。

19. 下图表示某生态系统中构成食物链四种生物在一段时间内的相对数量。下列说法正确的是( )

A. ①是生产者,②③④是分解者B. 该食物链可表示为④→③→②→①

C. 从进化角度,④是这四种生物中最高等的D. 该生态系统只有①②③④四种生物

【答案】B

【解析】

【分析】在一个食物链中营养级别越高其数量越少,图中④的相对数量最多营养级别最低,属于生产者,③次之属于初级消费者,②再次之,属于次级消费者,①属于第三级消费者。

【详解】A.由分析可知,①是生产者,②③④是消费者,A错误。

B. 该食物链可表示为④→③→②→①,B正确。

C.无法判断谁最高级,C错误。

D.该生态系统除了①②③④四种生物,还有分解者,D错误。

故选B。

20. 松毛虫是枯叶蛾科松毛虫属中一类昆虫的统称。某处松树林内的鸟类资源遭人类大量猎杀,导致松毛虫大量繁殖,对松树造成了毁灭性的影响。以下说法不正确的是( )

A. 鸟类的减少会影响松树的数量说明动物可促进生态系统的物质循环

B. 可引入适量人工饲养的本地食虫鸟控制松毛虫的数量

C. 用性外激素诱杀松毛虫成虫可干扰雌雄虫的信息交流

D. 鸟类可以帮助松树传播种子来扩大松树的分布范围

【答案】A

【解析】

【分析】(1)在松林中存在着食物链:松树→松毛虫→鸟类(喜鹊)。鸟类减少,松毛虫没有天敌控制大量繁殖数量增多,导致松林受害,是因为人类破坏了原有的生态平衡。投入喜鹊后,使食物链得到恢复,喜鹊吃松毛虫,使松毛虫数量减少,因此松林恢复了生机,这是生态平衡得到了恢复。(2)动物在维持生态平衡中起着重要的作用;促进生态系统的物质循环;帮助植物传粉、传播种子。

【详解】A.在一般情况下,生态系统中各种生物的数量和所占的比例是相对稳定的。这说明生态系统具有一定的自动调节能力,但这种调节能力是有一定限度的。如果外界干扰超过了这种限度时,生态系统就会遭到破坏。松树→松毛虫→鸟类(喜鹊)是该松树林中一条食物链。由于人类对鸟资源的破坏,使鸟类减少,松毛虫没有天敌控制大量繁殖数量增多,导致松树林受害,说明动物能维持生态平衡,A错误。

B.生物防治是指利用生物来防治病虫害。大致可以分为以虫治虫、以鸟治虫和以菌治虫三大类。挂人工鸟巢招引食虫鸟控制松毛虫的数量,B正确。

C.利用昆虫性外激素类似物,可干扰雌雄虫之间的正常交尾,降低害虫出生率,C正确。

D.动物能帮助植物传粉、传播种子。如鸟类可以帮助松树传播种子来扩大松树的分布范围,D正确。

故选A。

21. 关于谚语、俗语或诗句所蕴涵的生物学知识,下列说法错误的是( )

A. AB. BC. CD. D

【答案】A

【解析】

【分析】生物与环境的关系是相互依存的。生物在适应环境得以生存的同时,能不断地影响环境并改变环境。

生物与生物之间的关系常见有:捕食关系、竞争关系、合作关系、寄生关系等。

【详解】A. “雨露滋润禾苗壮”主要体现了环境中水分对生物的影响,故A错误。

B. “大鱼吃小鱼,小鱼吃虾米”体现了生物之间获取营养的捕食关系,故B正确。

C. 在生态系统中,能量流动一般是从生产者固定太阳能开始的。所以,生态系统内的能量最终来源于太阳,故C正确。

D. “人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”体现了非生物因素中温度对生物影响,故D正确。

故选A。

22. 地球上最大的生态系统是

A. 生物圈B. 海洋生态系统C. 陆地生态系统D. 草原生态系统

【答案】A

【解析】

【分析】生物圈是地球上所有生物与其生存的环境形成的一个统一整体,包括所有的生态系统,是最大的生态系统

【详解】生物圈是生物与环境构成的一个统一的整体,它包括了地球上所有的生物及其生存的全部环境,包括大气圈的底部、水圈的大部和岩石圈的表面;包括森林生态系统、海洋生态系统、农田生态系统、草原生态系统、淡水生态系统、湿地生态系统、城市生态系统等等,是最大的生态系统。

故选A。

23. 下表为某科研人员对A-D四个生态系统中生物种类和数量的调查统计结果,据此推断,调节能力最强的生态系统是( )

A. AB. BC. CD. D

【答案】B

【解析】

【分析】生态平衡是指生态系统中各种生物的数量和所占的比例总是维持在相对稳定的状态.这种平衡是动态的,它依赖于生态系统的自我调节能力。

【详解】一般来说,生态系统中生物的种类越多,食物链和食物网越复杂,生态系统的调节能力就越强。如果一条食物链中处于“天敌”地位的生物数量减少,那么被捕食者数量会因此而迅速增加。但这种增加并不是无限的,随着数量的增加,种群密度加大,种内斗争势必加剧,再加上没有了天敌的“压力”,被捕食者自身素质(如奔跑速度、警惕灵敏性等)必定下降,导致流行病蔓延、老弱病残者增多,最终造成其密度减小,直至相对稳定。即天敌减少,造成被捕食者先增加后减少,最后趋向稳定。从表中可看出B系统生物种类最多,调节能力最强,因此ACD错误,B正确。

故选B。

24. 我国科学家从一种“美洲拟蝴蝶鱼”中获得抗冻基因,将其转入到番茄细胞中,获得了抗冻的番茄品种。该过程主要应用了( )

A. 无性繁殖B. 克隆技术C. 转基因技术D. 杂交技术

【答案】C

【解析】

【分析】转基因技术是按照预先设计好的蓝图,把一种生物的基因分离出来,在体外巧妙地进行拼接组装,然后转入另一种生物的体内,从而改造其某些遗传性状。

【详解】A.无性繁殖指没有经过两性生殖细胞的结合,直接由母体产生新个体的现象,A错误。

B.克隆技术的基本过程是先将含有遗传物质的供体细胞的核移植到去除了细胞核的卵细胞中,利用微电流刺激等方式,使两者融合为一体,然后促使这一新细胞分裂繁殖发育成胚胎,当胚胎发育到一定程度后再植入动物子宫中使动物怀孕,可产下与提供细胞核者基因相同的动物,B错误。

C.研究人员从一种海鱼中获得抗冻蛋白基因,将其转入到番茄细胞中,获得了抗冻的番茄品种。科学家把海鱼的抗冻蛋白基因转入番茄细胞,番茄获得了抗冻的性状。这是利用了转基因技术得到了转基因番茄,C正确。

D.杂交技术将两个或多个品种的优良性状通过交配集中在一起,再经过选择和培育,获得新品种的方法,D错误。

故选C。

25. 2022年4月,国家植物园在北京揭牌,这是我国珍稀濒危植物种质资源保存、展示的重要基地,国家植物园已迁地保护植物1.5万余种,充分体现了保护生物多样性的举措。下列相关说法不正确的是( )

A. 生物多样性就是指基因的多样性

B. 每种生物都是一个丰富的基因库

C. 丰富资源时不能随意引进外来物种

D. 体现了对珍稀濒危植物的迁地保护

【答案】A

【解析】

【分析】生物多样性通常有三个层次的含义,即生物种类的多样性、基因(遗传)的多样性和生态系统的多样性。

【详解】A.生物多样性的内涵通常包括三个方面,即生物种类的多样性、基因的多样性和生态系统的多样性,A错误。

B.每种生物都是一个丰富的基因库,B正确。

C.某些外来物种的入侵能破坏我国的生态系统,因为外来物种成功入侵我国后,适应当地环境,又没有天敌控制,大量繁殖后与农作物、水生生物争夺生存的空间、营养物质等,给农业和水产业以及林业生产带来巨大的破坏作用。因此,丰富资源时应慎重引进外来物种,C正确。

D.2022年4月国家植物园在北京揭牌,这是我国及世界不同地区的代表植物和珍稀濒危植物种质资源保存、展示的重要基地,体现了对不同地区植物的迁地保护,D正确。

故选A。

26. 下列做法中,有利于生态环境保护的是( )

A 严格实施垃圾分类B. 大量地使用一次性纸杯

C. 捕杀贩卖野生动物D. 直接排放生活污水入河

【答案】A

【解析】

【分析】防止环境污染的措施有:保护绿水青山,建设生态文明;分类处理垃圾,回收利用资源;工厂排放的废气经过处理再排放;骑行共享单车,倡导绿色出行;植树造林;合理开发新能源;禁止燃放烟花爆竹等。

【详解】A.分类回收处理垃圾,能变废为宝,对资源的充分利用及环境保护有重要意义,符合题意。

B.大量使用一次性木筷,会需要砍伐很多树木,降低环境的自净能力,不利于环境保护,不符合题意。

C.捕杀贩卖野生动物,会破坏生态平衡,加快一些物种的灭绝速度,不符合题意。

D.直接排放生活污水入河会污染水资源,不利于环境保护,不符合题意。

【点睛】本题主要考查环境保护,注意保护环境人人有责,从自我做起,从小事做起,明确环境和人类发展关系及环境保护意识即可解答。

27. 玲玲在综合实践活动中制作下列食品时,选用的主要微生物不正确的是( )

A. 面包——酵母菌B. 酸奶——乳酸菌

C. 味精——黄色短杆菌D. 泡菜——霉菌

【答案】D

【解析】

【分析】微生物的发酵在食品、药品等的制作和生产中具有重要的作用,如制馒头、做面包、酿酒等要用到酵母菌,制酸奶和泡菜要用到乳酸菌等。

【详解】A.制馒头、做面包、酿酒等要用到酵母菌,A正确。

B.制酸奶要用到乳酸菌,B正确。

C.制造味精要用到黄色短杆菌,C正确。

D.制泡菜要用到乳酸菌,D错误。

故选D。

28. 生物学有着广阔的发展前景,我们要努力学习,不断探索,合理运用科技成果,实现人与自然的和谐发展。你认为下列哪项说法是错误的( )

A. 保护生物多样性最有效的措施是易地保护

B. 绿色植物参与生物圈的水循环,也能调节气候

C. 改善农村卫生条件,改变能源结构,减少环境污染

D. “三北”防护林被誉为中国的“绿色万里长城”,它的建设可改善生态环境

【答案】A

【解析】

【分析】1.保护生物多样性的措施:(1)就地保护:主要形式是建立自然保护区,是保护生物多样性最有效的措施。(2)迁地保护:将濒危生物迁出原地,移入动物园、植物园、水族馆和濒危动物繁育中心,进行特殊的保护和管理,是对就地保护的补充。(3)建立濒危物种种质库,保护珍贵的遗传资源。(4)加强教育和法制管理,提高公民的环境保护意识。

2.人类活动对生态环境的影响有二大方面,一是有利于或改善其它生物的生存环境;二是不利于或破坏其它生物的生存环境。

【详解】A.建立自然保护区,是保护生物多样性最有效的措施,A正确。

B.绿色植物通过根从土壤中吸收的水分,绝大部分通过蒸腾作用散失了,不但增加了大气湿度、增加降雨量,还促进了生物圈中水循环的进行,B错误。

C.改善农村卫生条件,改变能源结构(例如建立沼气池等),减少环境污染,保护生态环境,C正确。

D.植物能够防风固沙、保持水土、涵养水源,增加大气湿度、增加降水等,所以“三北”防护林的建设极大地改善了当地和周边地区的生态环境,D正确。

故选B。

穿山甲体形狭长、体表被有角质鳞片,属于国家级重点保护野生动物,主要以白蚁为食,每年繁殖一次,每胎1-2仔,幼仔靠母乳生活。近年来,由于栖息地被破坏以及滥捕滥杀等原因,穿山甲的数量急剧减少。据此资料完成下列小题。

29. 保护穿山甲最有效的措施是

A. 移入动物园B. 建立自然保护区C. 完善法律法规D. 收集穿山甲做标本

30. 穿山甲外观很像爬行动物,但在分类上属于

A. 两栖动物B. 节肢动物C. 软体动物D. 哺乳动物

【答案】29. B 30. D

【解析】

【分析】(1)哺乳动物的特征:体表被毛,牙齿有门齿、臼齿和犬齿的分化,体腔内有膈,用肺呼吸,心脏四腔,体温恒定,胎生哺乳等。(2)生物的多样性面临着严重的威胁,为保护生物的多样性,我们采取了不同的措施,如建立自然保护区、迁地保护、法制管理等。

【29题详解】

就地保护的主要形式是建立自然保护区,是保护生物多样性最有效的措施,因此ACD错误,B正确。

故选B。

【30题详解】

穿山甲具有分娩与哺乳的特性,每年繁殖一次,每胎1-2仔,幼仔靠母乳生活,这是哺乳动物特有的生殖方式,因此穿山甲属于哺乳动物,因此ABC错误,D正确。

故选D。

二、非选择题(每题10分,共40分)

31. 实验探究

小华发现妈妈做馒头、面包时用的菌种是酵母菌,而制作米酒时用的却是根霉。为什么做米酒不用酵母菌呢?陈老师了解到小华的疑惑后,组织同学们分成若干小组,均进行了如下表所示的探究(甲、乙两组所用器具均相同且清洁),请分析并回答问题。

(1)【提出问题】不同菌种对米酒制作是否有影响?

【作出假设】酵母菌是单细胞真菌,环境适宜时,主要进行____________________生殖;根霉是多细胞真菌,生殖方式是____________________生殖。不同的结构及生殖方式可能对米酒的制作有影响。

(2)【制订并实施计划】该探究实验的变量是____________________,为控制单一变量两组所用器具菌种的用量应____________________。需将蒸熟的糯米冷至室温,原因是____________________,观察、品尝至少由3人进行,目的是____________________。

(3)【分析结果,得出结论】根据实验结果,小华终于明白,如果只用单一菌种制作米酒,最好选择_____________。本探究所利用的生物技术主要是____________________技术。

(4)【进一步研究】小华想观察一下酵母菌,于是在实验后,从甲组容器内取少许液体,制成临时玻片标本,放在显微镜下观察。开始他怎么也看不到酵母菌,在陈老师的指导下,看到一些如图所示的结构,其中的①是酵母菌形成的____________________。你推测开始小华操作显微镜的不当之处可能是____________________。

【答案】(1) ①. 出芽 ②. 孢子

(2) ①. 菌种 ②. 相同 ③. 防止温度过高使菌种失活 ④. 排除偶然因素对实验结果的影响

(3) ①. 根霉 ②. 发酵

(4) ①. 芽体 ②. 没有对好光或物镜未对准通光孔等(合理均可)

【解析】

【分析】(1)对照实验:在探究某种条件对研究对象的影响时,对研究对象进行的除了该条件不同以外,其他条件都相同的实验。根据变量设置一组对照实验,使实验结果具有说服力。一般来说,对实验变量进行处理的是实验组,没有处理的是对照组。

(2)微生物的发酵技术在食品、药品的制作中具有重要意义,如制馒头、面包和酿酒要用到酵母菌,制酸奶和泡菜要用到乳酸菌,制醋要用到醋酸杆菌,利用青霉发酵可以提取出青霉素等。

【小问1详解】

酵母菌是单细胞真菌,环境适宜时,主要进行出芽生殖,芽体脱离母体发育为新的个体;根霉是多细胞真菌,生殖方式是孢子生殖,孢子在适宜的条件下发育为新个体。不同的结构及生殖方式可能对米酒的制作有影响。

【小问2详解】

不同菌种对米酒制作是否有影响?实验的变量是菌种,除菌种不同以外其他的实验条件保持相同,有利于控制实验的变量,为控制单一变量两组所用器具菌种的用量应相同。需将蒸熟的糯米冷至室温,原因是防止温度过高使菌种失活,观察、品尝至少由3人进行,目的是排除偶然因素对实验结果的影响。

【小问3详解】

发酵技术在食品的制作中具有重要的意义,发酵技术是指利用微生物的发酵作用,运用一些技术手段控制发酵过程,大规模的生产发酵产品的技术。根据实验结果,小华终于明白,如果只用单一菌种制作米酒,最好选择根霉,酒味浓郁、甜味明显。本探究所利用的生物技术主要是发酵。

【小问4详解】

开始他怎么也看不到酵母菌,在陈老师的指导下,看到一些如图所示的结构,其中的①是酵母菌形成的芽体,芽体脱离母体发育为新的个体。显微镜观察时,把所要观察的玻片标本正面朝上放在载物台上,用压片夹压住。玻片标本要正对通光孔的中心。转动粗准焦螺旋,使镜筒缓缓下 降,直到物镜接近玻片标本为止(此时,眼睛一定要看着物镜)。一只眼向目镜内看,同时逆时针方向转动粗准焦螺旋,使镜筒缓缓上升直到看清物像为止。再略微转动细准焦螺旋,使看到的物像更加清晰,所以推测开始小华操作显微镜的不当之处可能是 没有对好光或物镜未对准通光孔等。

32. 如图,图1是生物进化大致历程的一部分(从下部向上进化),图2是美国学者米勒设计的一个模拟装置。请据图回答下列问题。

(1)从图1中我们可以推测出:A、B、C、D四种生物的共同祖先是__________________,与A生物亲缘关系最近的生物是__________________。

(2)__________________和生物的遗传与变异共同作用导致了生物的进化。

(3)图2中玻璃仪器中的气体与现在的大气成分相比,其主要区别是__________________,装置中沸水模拟的是__________________。

(4)对图2模拟实验的解释错误的是__________________。

A. A模拟了原始大气及闪电

B. 冷凝器内模拟了原始大气中的水蒸气凝结降雨的过程

C. 释放的水蒸气是形成雨水的重要条件

D. B收集到了多种大分子蛋白质

(5)如表几种生物与人的细色素e的氨基酸差别的数目,据表回答问题:

从上表可以看出,人和__________________的亲缘关系最远。

【答案】(1) ①. F ②. B

(2)环境因素 (3) ①. 无氧气 ②. 原始海洋 (4)D

(5)酵母菌

【解析】

【分析】米勒设计的模拟实验中,将水注入左下方的烧瓶内,再将玻璃仪器中的空气抽去。然后打开左方的活塞,泵入甲烷、氨和氢气的混合气体(模拟原始大气)。再将烧瓶内的水煮沸,使水蒸气和混合气体同在密闭的玻璃管道内不断循环,并在另一容量为5升的大烧瓶中,经受火花放电(模拟雷鸣闪电)一周,最后生成的有机物,经过冷却后,积聚在仪器底部的溶液(模拟原始大气中生成的有机物被雨水冲淋到原始海洋中)。米勒的实验向人们证实,生命起源的第一步,即从无机小分子物质形成有机小分子物质,在原始地球的条件下是完全可能实现的。

【小问1详解】

从图1的进化树中可以看出此图表示几种生物的进化过程示意图。因此A、B、C、D四种生物的共同祖先是F。A和B在同一分支上所以A、B间的亲缘关系更近。

【小问2详解】

自然选择使不断变化的生物适应于不断变化的环境。环境因素是生物进化的外因,遗传变异是生物进化的内部原因。环境因素和生物的遗传与变异共同作用导致了生物的进化。

【小问3详解】

米勒在图中所示的装置中泵入了甲烷、氨、氢、水蒸气等气体(没有氧气),模拟了原始大气的成分。所以,图2中的A装置里的气体相当于原始大气,与现在的大气相比,其主要区别是不含氧气。装置中沸水模拟的是原始海洋。

【小问4详解】

米勒的模拟实验中,将水注入左下方的烧瓶内,先将玻璃仪器中的空气抽去。然后打开左方的活塞,泵入甲烷、氨和氢气的混合气体(A模拟原始大气)。再将烧瓶内的水煮沸,使水蒸气和混合气体同在密闭的玻璃管道内不断循环,并在另一容量为5升的大烧瓶中,经受A内的火花放电(模拟雷鸣闪电)一周,最后生成的有机物,经过冷凝器的冷却后(模拟了原始大气中的水蒸气凝结降雨的过程),积聚在仪器底部的B溶液(模拟原始大气中生成的有机物被雨水冲淋到原始海洋中)。此实验结果生成了多种氨基酸,米勒的实验试图向人们证实,生命起源的第一步,即从无机小分子物质形成有机小分子物质,在原始地球的条件下是完全可能实现的。米勒的实验仅能证明无机小分子物质可以形成有机小分子物质氨基酸,而不是小分子蛋白质,因此ABC正确,D错误。

故选D。

【小问5详解】

动植物体都有细胞色素c的事实说明动植物具有一定的亲缘关系,亲缘关系越近的生物,细胞色素c的氨基酸数目差异越小;亲缘关系越远的生物,细胞色素c的氨基酸数目差异越大。由表可知,酵母菌与人的差异氨基酸数目为44,说明酵母菌和人的亲缘关系最远。

33. 中国科学院亚热带农业生态研究所的科研人员成功培育出优质超大超高水稻新品种。目前,广东和湖南等地已经开始试种巨型稻,近年在长沙建设了30亩“巨型稻”生态综合种养试验与示范区。在“巨型稻森林”里有青蛙、泥鳅、龙虾、甲鱼、蚂蟥和昆虫等多种生物,各种生物自由生活,一片生机盎然。根据材料,回答下列问题:

(1)巨型稻在生态系统中属于__________________,科研人员成功培育出优质超大超高的巨型稻新品种利用的是__________________的多样性,科学院内有各种各样的生物,这体现出了的__________________多样性。

(2)在“巨型稻森林”生态系统中,属于鱼类的是__________________,昆虫与__________________亲缘关系最近,蚂蟥__________________属于动物。

(3)甲鱼属于__________________动物,是真正的陆生脊椎动物,主要原因是__________________。

(4)“巨型”生态综合种养试验与示范区与普通农田生态系统相比,具有哪些优点__________________。

【答案】(1) ①. 生产者 ②. 基因##遗传 ③. 物种

(2) ①. 泥鳅 ②. 龙虾 ③. 环节动物

(3) ①. 爬行 ②. 生殖与发育摆脱对水环境的依赖

(4)产量高、污染小、经济环保等

【解析】

【分析】生物的多样性包括生物种类的多样性、基因的多样性和生态系统的多样性三个层次。

【小问1详解】

巨型稻属于绿色植物,在生态系统中属于生物部分的生产者,生物的多样性包括生物种类的多样性、基因(遗传)的多样性和生态系统的多样性。科研人员成功培育出优质超大超高水稻新品种利用的是基因(遗传)的多样性。科学院内有各种各样的生物,这体现出了的物种的多样性。

【小问2详解】

青蛙、泥鳅、龙虾、甲鱼、蚂蟥和昆虫等多种生物中,泥鳅生活在水中,用鳃呼吸,属于鱼类,龙虾和昆虫都属于节肢动物,二者生物亲缘关系最近。蚂蟥是身体由许多环状体节构成,属于环节动物。

【小问3详解】

甲鱼属于爬行动物,体内受精,陆地产卵,生殖与发育不需要水,因此是真正的陆生脊椎动物。

【小问4详解】

“巨型稻”生态综合种养试验与示范区与普通农田生态系统相比,具有产量高、污染小、经济环保等等优点。

34. “碳中和”是指在一定区域范围内或生态系统中二氧化碳的收支相抵,即二氧化碳的排放量与吸收量相当。某项目式学习小组搜集了如下两图所示资料。请分析作答。

(1)在题-1图中,大气中二氧化碳直接来源于过程___________(填编号),完成过程①的生物是生态系统组成成分中的___________;绿色植物通过过程④___________吸收大气中的二氧化碳并释放氧气,维持___________平衡。

(2)题-2图显示1963-2019年间,无论全球还是中国,二氧化碳排放量都___________。全球二氧化碳排放量大于___________,已经出现超过生物圈___________的趋势,导致___________增强,全球气候变暖。

(3)我国政府提出力争2060年前实现碳中和的目标。保护生物圈,人人有责,请从以下两方面对自己的日常行为各提一条要求。

Ⅰ、增加二氧化碳吸收:___________;

Ⅱ、减少二氧化碳排放:___________。

【答案】 ①. ①②③⑤ ②. 分解者 ③. 光合作用 ④. 碳-氧 ⑤. 持续增加 ⑥. 吸收量 ⑦. 碳中和 ⑧. 温室效应 ⑨. 植树造林 ⑩. 低碳出行(答案合理即可)

【解析】

【分析】植物的光合作用吸收二氧化碳,释放氧气;呼吸作用吸收氧气,释放二氧化碳;自然界中的碳元素以二氧化碳的形式在无机环境和生物群落之间循环,生物圈的碳-氧平衡主要依靠绿色植物的光合作用维持。

图中①分解作用,②③呼吸作用,④光合作用,⑤矿石燃料的燃烧。

【详解】(1)微生物的分解作用、动植物的呼吸作用、矿石燃料的燃烧都能产生二氧化碳返回大气,图片1中可以看出大气中二氧化碳的来源有微生物的①分解作用和动植物的②③呼吸作用,⑤矿石燃料的燃烧,因此在题-1图中,大气中二氧化碳直接来源于过程①②③⑤;过程①是微生物的分解作用,完成过程①的是分解者;绿色植物可以通过光合作用吸收空气中的二氧化碳,释放氧气,绿色植物释放的氧气远远大于自身呼吸作用所消耗的氧气,因此维持了生物圈的碳-氧平衡。

(2)题-2图显示1963-2019年间,无论全球还是中国,二氧化碳排放量都持续增加。“碳中和”是指在一定区域范围内或生态系统中二氧化碳的收支相抵,即二氧化碳的排放量与吸收量相当,由于人类的剧烈活动,大量工厂矿石燃料的燃烧,全球二氧化碳排放量大于吸收量,已经出现超过生物圈碳中和的趋势,导致温室效应的增强,使全球气候变暖。

(3)碳中和是指:测算在一定时间内,直接或间接产生的温室气体排放总量,通过植树造林、节能减排等形式,抵消自身产生的二氧化碳排放,实现二氧化碳的“零排放”,故可以通过植树造林吸收二氧化碳,减少含碳燃料的使用、低碳出行等减少二氧化碳的排放。

【点睛】明确碳循环的过程及特点等知识是解决此题的关键。选项

谚语、俗语或诗句

生物学知识

A

雨露滋润禾苗壮

生物对环境的适应

B

大鱼吃小鱼,小鱼吃虾米

生物的捕食关系

C

万物生长靠太阳

生态系统内的能量最终来源于太阳

D

人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开

非生物因素影响生物的生长发育

物种1

物种2

物种3

物种4

物种5

物种6

物种7

物种8

物种9

A系统

150

250

0

0

40

0

0

0

10

B系统

200

350

100

800

30

30

20

50

40

C系统

0

30

0

0

40

0

20

0

10

D系统

300

200

0

0

0

0

0

50

50

组别

甲

乙

菌种

酵母菌(2克)

根霉(2克)

原料

糯米(500克)

糯米(500克)

过程

糯米浸泡24小时→蒸熟→淋凉开水,晾至室温→加入相应菌种并搅拌→装进相应容器并加盖密封→置于30℃环境中→2天后,由至少3人同时观察、品尝

结果

酒味很淡,甜味不明显

酒味浓郁、甜味明显

生物种类

黑猩猩

马

果蝇

小麦

向日葵

酵母菌

差异氨基酸数目

0

12

27

35

33

44

相关试卷

这是一份2022-2023学年广东省揭阳市榕城区七年级(下)期末生物试卷(含解析),共24页。试卷主要包含了选择题,简答题,实验探究题等内容,欢迎下载使用。

这是一份广东省揭阳市榕城区2022-2023学年七年级下学期期末生物试题(含答案),共7页。试卷主要包含了选择题,非选择题等内容,欢迎下载使用。

这是一份广东省揭阳市榕城区2022-2023学年八年级下学期期末生物试题,共7页。试卷主要包含了选择题,非选择题等内容,欢迎下载使用。