江苏省南京市建邺区2023-2024学年八年级上学期期末语文试题(含答案)

展开

这是一份江苏省南京市建邺区2023-2024学年八年级上学期期末语文试题(含答案),共21页。试卷主要包含了基础知识综合,名句名篇默写,语言表达,文言文阅读,现代文阅读,作文等内容,欢迎下载使用。

一、基础知识综合

班级开展“赏金陵折扇,探非遗之美”的主题活动,读下面的开场白,完成下面小题。

①金陵折扇是古代文人的身份象征,品质高雅、古pǔ稳重,彰显金陵非遗之美。②金陵折扇制作不是一蹴而就的简单的劳动,民间制扇人,工于扇骨雕镂,精于扇面书画。③小小折扇承载着三千年的历史文化。④让我们拉开活动序mù,瞻仰古代文人的生命格调,探寻金陵折扇的魅力吧。

1.根据拼音写汉字或给加点字注音。

(1)古pǔ( ) (2)序mù( ) (3)承载( ) (4)瞻( )仰

2.下列词语中的“工”字与画线字同义的是( )

A.工艺美术B.工诗善画C.异曲同工

3.对下列各句语法知识分析不正确的一项是( )

A.第②句,句子的主干是“折扇制作是劳动”。

B.第③句,句子中“折扇”作主语,“承载”作谓语。

C.第④句,这句话是祈使句。

D.第④句,句子中的“生命格调”和“金陵折扇”都是偏正短语。

二、名句名篇默写

4.辰辰想在金陵折扇上题写诗句,你来帮忙补充完整。

(1)【隐逸之美】此中有真意, 。(陶渊明《饮酒》其五)

(2)【思亲之美】 ,家书抵万金。(杜甫《春望》)

(3)【色彩之美】角声满天秋色里, 。(李贺《雁门太守行》)

(4)【伤感之美】无可奈何花落去, 。(晏殊《浣溪沙·一曲新词酒一杯》 )

(5)【想象之美】 ,星河欲转千帆舞。( )《渔家傲》)

(6)【人格之美】人生自古谁无死? 。(文天祥《过零丁洋》)

(7)【自然之美】运用比喻手法,描写西北边塞绮丽雪景的句子:“ , ”(岑参《白雪歌送武判官归京)

三、语言表达

5.班级邀请了南京非遗金陵折扇传承人王克礼先生来我校开设“金陵折扇”主题讲座。班主任告诉康康:“通知同学们,后天上午九点我们要到学校图书馆听王克礼先生‘金陵折扇’ 主题讲座,大家要提前十分钟到达现场。”第二天,康康向班级同学这样说:

6.辰辰做了一张有关主题讲座的海报,你觉得文字内容不够明确、得当,提出了三处修改意见。

四、文言文阅读

甲

枕上作①

[南宋]陆游

萧萧白发卧扁舟,死尽中朝旧辈流。

万里关河孤枕梦,五更风雨四山秋。

郑虔自笑穷耽酒②,李广何妨老不侯③。

犹有少年风味在,吴笺④著句写清愁。

(选自《陆游诗文鉴赏辞典》,上海辞书出版社2013年版)

乙

①当是时,广居右北平,匈奴闻之,号曰:“汉之飞将军”,避之数岁,不敢入右北平。元朔八年,广以郎中令将四千骑出右北平,博望侯张骞将万骑与广俱,异道。行可数百里,匈奴左贤王将四万骑围广。广军士皆恐,广乃使其子敢往驰之。敢独与数十骑驰直贯胡骑出其左右而还,告广曰:“胡虏易与耳!”军士乃安。广为圜陈⑤外向,胡急击之,矢下如雨。汉兵死者过半,汉矢且尽。广乃令士持满毋发,而广身自以大黄射其裨将⑥。杀数人,胡虏益解。会日暮,吏士皆无人色,而广意气自如,益治军。军中自是服其勇也。

②元狩四年,大将军、骠骑将军大出击匈奴。广数自请行,天子以为老,弗许;良久,乃许之。

③后广引刀自刭,广军士大夫一军皆哭。百姓闻之,知与不知,无老壮,皆为垂涕。

(选自《史记·李将军列传》,有删改,中国文史出版社 2021年版)

[注]①写于宋宁宗庆元六年,此时距陆游被罢官回乡已十余年。②郑虔自笑穷耽酒:郑虔是唐时文人,才华横溢,诗、书、画奇绝。一生仕途坎坷,生活困苦。但他并未颓废,贬官台州仍积极教化百姓,深受百姓爱戴。③李广何妨老不侯: 。④吴笺:吴地所产的一种用于书写的小幅纸张。⑤圜陈:圆形的兵阵。圜,通“圆”。⑥裨将:副将。

7.下列选项中加点字的意思相同的一项是( )

A.郑虔自笑穷耽酒 子子孙孙无穷匮也

B.已而之细柳军 胡急击之

C.上自劳军 益治军

D.杀数人 扶苏以数谏故

8.用“/”为句子标停顿。

敢 独 与 数 十 骑 驰 直 贯 胡 骑 出 其 左 右 而 还

9.辰辰对“李广何妨老不侯”一句不理解,请你结合乙文,仿照注释②补充注释③。

10.陆游、李广面临的困境和选择各不相同。结合诗文内容,分析两者不同之处。

五、现代文阅读

芦花雪

王洁

①大地褪去了斑斓的秋色,冬日如期而至。西安的冬日,地上堆积着枯黄的落叶,光秃秃的树枝在凛冽的风中颤抖。在这寒冷的季节里,总盼着温暖的春天早点到来。不由得想起城郊穆柯寨村的春天。那一望无际的芦苇荡,在和煦的暖风中,如波涛滚滚的绿色海洋。沁人心脾的芦草清香迎面扑来,一片盎然生机。

②不知道那片芦苇荡,在冬日里,又是怎样的一番景象呢?

③晨光微露,我沿着出城的公路骑行。村庄笼罩在薄雾当中,乡道上行人稀少。穆柯寨仿佛还在沉睡中,显得幽静而质朴。

④我穿过茫茫的田野,路过连片的村宅,沿着小路拐过几个弯,不一会儿,一大片漫天蔽日的芦苇荡便出现在眼前。白茫茫的苇丛层层叠叠,一直延绵到视线的尽头,与天边火红的朝阳相接。

⑤一缕缕金色的霞光透过云层洒向芦苇。一株株并肩而立的苇秆挺立着,顶着饱满的穗子,芦花摇曳,妙曼多姿。叶片和花穗上挂满了晶莹的露珠,在霞光的照耀下熠熠生辉。

⑥微风过处,洁白的芦花飘飘洒洒地飞舞着,宛若浪漫的雪花纷飞,又仿佛千万只白蝴蝶翩然展翅。此刻,每一朵芦花仿佛都是一个美妙的音符,在寒风中跳跃着,共同奏响一曲冬季恋歌。

⑦晨光尽洒,蓝天白云下,芦花如雪肆意飞扬,在水光中映出美丽的倒影。眼前这迷人的画卷,为秦楚古道上苍凉沉寂的冬日,增添了一抹浓浓的诗意和几分款款的柔情。闭上眼睛,耳畔,只有风的吟唱和花穗的簌簌低语,似有似无的云雀啾鸣缥缈旷远。

⑧正当我惬意地独享着这一片美好时,一阵“哗哗”的桨声由远而近。睁开眼来,只见一只小船在湖水中荡漾而来。我向划船的少年打了个招呼,便踏上了小船。船桨不紧不慢地划出圈圈涟漪,小船钻进了芦丛深处。阳光透过苇秆洒向水面,湖水如碎金子闪烁着光芒。飘扬的芦花划过我的指尖,又拂过我的头发,飘向那些在浅水里觅食的水鸟,落在它们的翅膀上,与洁白的羽毛浑然一体。那些水鸟立在芦苇丛中,优哉游哉地晒着太阳,偶尔用细长的嘴巴梳理自己的羽毛,偶尔钻进水里叼出一条小鱼。船桨惊动了那些正在栖息的鸟儿,它们扑腾着翅膀飞远,激起层层细浪,掀动丛丛芦苇,抖落出蓬蓬芦花。

⑨千百年来,时光荏苒,这片芦苇荡陪伴穆柯寨经历了漫长的岁月。穆柯寨历史悠久,村口的古树盘根错节,斑驳的树皮上写满了沧桑。如今古树历尽风霜雨雪,依然屹立不倒,陪伴着穆柯寨祖祖辈辈的乡民们,经历着一次又一次春去秋来,迎来一场又一场芦雪纷飞。

⑩相传,历史上女将穆桂英曾屯兵于此,谱写了巾帼英雄之歌。不知,穆桂英是否在村口那棵枝繁叶茂的大树下沉吟苦思兵法布阵?是否走进过这一望无际的芦苇荡?阵阵芦花飘来,落在她的头顶,装点着她的发髻,那是一幅多么令人神往的画面。

⑪一只白鹭扑腾着翅膀飞过来,停在我们的船舷上,打断了我那无边无际的遐思。小船划出苇丛,呈现在眼前的是一片开阔的湖面。艳阳高照,水天相接,芦花纷飞。

⑫冬日的芦苇荡,虽没有春天的生机盎然,没有夏天的蓬勃绿意,不似秋天的灿灿金黄,却呈现出一种让人心旷神怡的素雅风姿和寂静之美。这种美是北方的冬日所独有的,足以打动每一颗向往宁静的心。沐浴着芦花雪,我的内心也慢慢静下来,沉醉其中。

(选自 《人民日报》2023年12月09日08版)

11.康康梳理作者的行踪,发现文中蕴藏着景物美,请你帮忙完善。

12.请从多感官的角度,为第⑦小节写批注。

13.本文主要写北方冬日的芦苇荡,却从春天的芦苇荡写起,是否恰当?为什么?

14.辰辰想将本文与以下《昆虫记》选段放入班刊的同一栏目,结合两文的作品主题和语言风格,分析是否合适。

我很喜欢把蟋蟀列为万象更新时的歌唱家之首。在我家乡的灌木丛中,在百里香和薰衣草盛开时,蟋蟀不乏其应和者:百灵鸟飞向蓝天,展放歌喉,从云端把美妙的歌声传到人间。地上的蟋蟀虽歌声单调,缺乏艺术修养,但其淳朴的声音与万象更新时的质朴欢快又是多么和谐呀!那是万物复苏的赞歌,是萌芽的种子和嫩绿的小草能听懂的歌。在这二重唱中,优胜奖将授予谁?我将把它授予蟋蟀。它以歌手之多和歌声不断占据上风。当田野里青蓝色的薰衣草如同散发青烟的香炉迎风摇曳时,百灵鸟就不再歌唱了,人们只能听见蟋蟀仍在继续低声地唱着,仍在庄重地歌颂着。

(选自法布尔《昆虫记·田野地头的蟋蟀》)

【材料一】

①每至秋冬之时,南京就美成了金陵。在梧桐大道走走,在银杏树下拍照,也不要忘记来博物馆逛逛哦!

②“青砖小瓦马头墙,回廊挂落花格窗”,俗称“九十九间半”的甘熙故居是全国重点文物保护单位,而它另一个被大家所熟知的身份,就是南京市民俗博物馆。

③南京市民俗博物馆,也称南京市非物质文化遗产馆,是研究、展示、保护南京民俗文化和南京非物质文化遗产的专业性博物馆,也是全国首家民俗、非遗“双博馆”。行走在甘熙故居,你可以在一砖一瓦间,感知南京民俗文化的深厚底蕴。例如抓周、立夏称重等传统习俗,这里都能体验到。

④在这里,传统非遗手艺同样令人叹为观止!秦淮灯彩、南京剪纸、南京绒花、葫芦彩绘、微雕、泥塑、绳结、布艺等南京各级非遗项目齐聚于此,在非遗传承人的手中,这些物件仿佛都有了生命。

⑤博物馆的开放时间为每周二至周日9:00——17:30(17:00停止售票),周一闭馆。而在每周五、六晚,南京市民俗博物馆会在夜间开放至21:00(20:30停止售票)。大家可以夜游博物馆,借助灯光技术,裸眼5D看尽金陵胜景,感受甘熙故居的戏曲文化和金陵城的韵味。

【材料二】

①史料记载,中国金箔有近两千年历史,最早起源于南京。在南京龙潭、江宁等地,金箔的生产过程至今仍然保留古代传下来的十多道工序,技术要求很高。打箔是其中最为辛苦的,要把一块金“疙瘩”打成0.1微米左右的薄片。两个人面对面打,要打上万次。民间传说,一两黄金打出的金箔能覆盖一亩三分地。经科学测算,943张金箔厚仅1毫米,一万张金箔重仅178.125克,打制技艺之精,可见一斑。

②葛义根,南京金箔锻造技艺的传承人。自幼跟随父辈学习打箔技艺,被称为“最后一个打箔人”。他打了一辈子金箔,最大的愿望就是能把这门手艺传下去。

③打箔必须有两个人,一主一辅,互相配合,才能打出好箔,王必生是葛义根的最佳拍档。两个人的锤子是有区别的。葛义根使用的是主锤,7斤重;王必生拿的是辅锤,5斤重。这都是老祖宗留下来的工具,用起来很顺手。在打箔的过程中,他们需要完成七八万次的连续锤打,才能使金箔成型。两位师傅打制出来的金箔,薄如蝉翼,柔似绸缎,轻若鸿毛,成品率高达100%,明显高于现代打箔机约80%的成品率。“被机器打坏的金箔,拿到我手里,靠我亲手敲打、补平砂眼,就能做到起死回生。”葛义根对此很是“得意”。

④眼下,金箔匠人与专家们联合研制出了可以打锤的机器,能很好地控制速度、力道。这一切的改变,只是因为需求。金箔的需求量不断地上涨,手工锤打的方式,已经不能满足需要,于是人们发明了机械锤打。有人认为,锤打这门手艺,已经没有了用武之地。可是,在王必生看来,有很多工序不能完全交给机械,必须由人与机器配合。机械只是按照设定,一锤一锤地打下来,而操作的师傅,要审时度势,不断地移动包着金箔的纸包,让铁锤均匀地打在这纸包的每一个部分。如果掌握不好,纸包里的金箔,就会成为碎片。人机配合,产量明显提高了,成本也下降了。

⑤好的金箔,极绚烂又极平静。在葛义根和王必生眼里,金箔是有生命的,带着人的气息,又充满神性,它们表达着古往今来的永恒,又彰显着不同国度人们共通的美感。人类对美的追求,是那么相似,以至于举世闻名的五大宫殿:北京的故宫、华盛顿的白宫、伦敦的白金汉宫、巴黎的凡尔赛宫和莫斯科的克里姆林宫,都不约而同在外体和内饰上使用了光彩夺目的金箔。这些金箔,绝大部分产自中国,而中国的金箔,又大多出自南京。

⑥一尊尊金身菩萨,一件件金线龙袍,一座座金色宫殿,跨越数百年甚至数千年仍熠熠生辉,这是南京的金箔在闪光。南京金箔,让世界充满光彩。而这光彩的背后,是挥出一锤又一锤的有力臂膀。

【材料三】

①面对手工制作与机器生产、保护文化与发展经济、文化丢失与文化再生的矛盾,清醒的学者指出浮躁、功利带给手工技艺的伤害,提出全面抢救手工技艺,复兴手工技艺中蕴藏的中华人文精神。穿越浮躁,放眼长远,智能化生产方兴未艾,人们劳动就业机会势必愈来愈少,人类劳动能力势必愈来愈退化,人类愈来愈迫切需要回归精神家园,愈来愈需要缓慢的、快乐的、陶冶心灵的手工创作,以与高速度缺乏人情味的现代科技制衡。手工技艺不仅能让劳动者恢复劳动能力和创造能力,让劳动者主体找到快乐,同时能创造出富有人格个性的手工艺品。这种富有人格个性的手工艺品,自然会得到劳动者主体和享用者的珍惜,手艺人在创造手艺的同时,自然而然找到自己在生活中的定位。

②笔者认为,进入“非遗”的手工技艺“不应再是发明机器提高劳动效率扩大产业规模,也不应再是发明自动程序简化工艺流程追求标准化,更不应再是推广化工材料使产品廉价,而应着力于让功能跟上时代,让观念更新,让造型创新。此之谓‘借古开新,守正创新’”。为此,有必要去唤醒手工艺行业的工匠精神,“所谓工匠精神,是指工匠对自己的产品精雕细琢、严谨、敬业的精神理念。它代表着精益求精的专业精神、诚实守信的职业伦理精神和勤于实践、勇于创新的探索精神”。

【材料四】

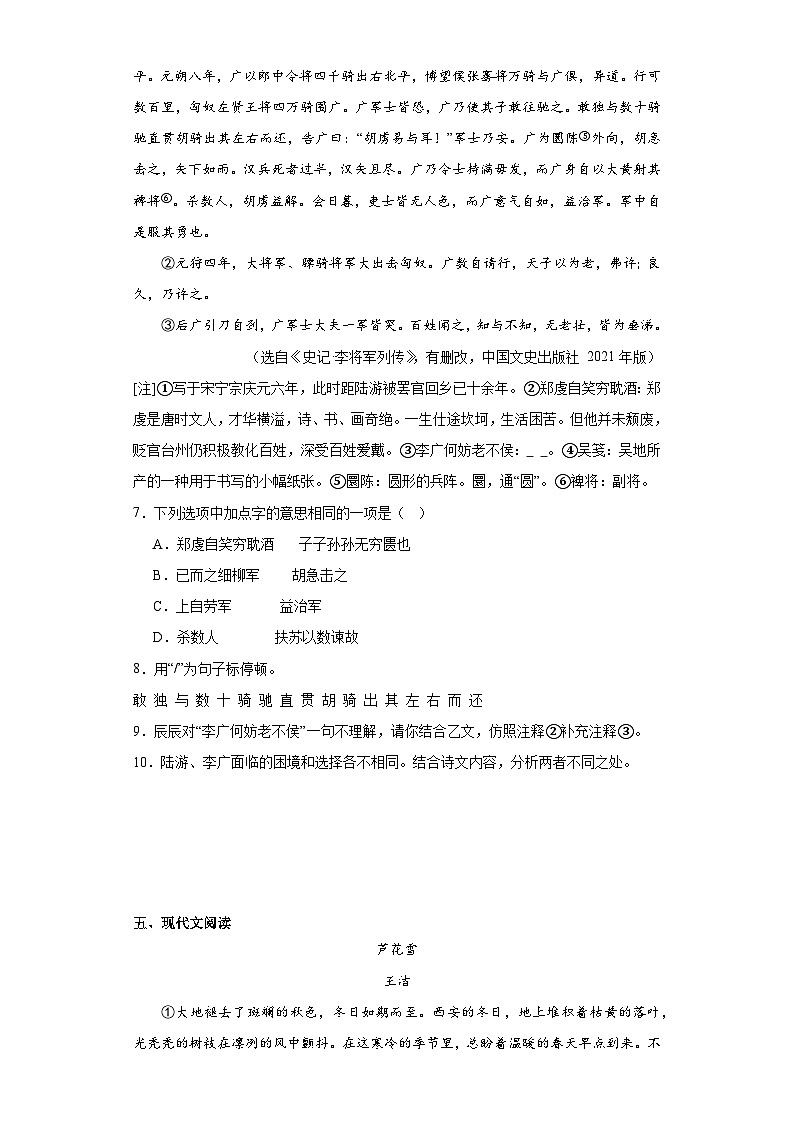

游客不购买非遗旅游商品的原因是

(根据《江苏手工艺史》《中国文化报》等材料汇编,有删改)

15.下列对材料的理解和判断,不正确的一项是( )

A.材料一中,甘熙故居俗称“九十九间半”,它同时也是全国首家民俗、非遗“双博馆”。

B.材料二中,划线句运用了打比方、列数字和作比较的说明方法,既生动形象又严谨准确地体现了两位师傅金箔打制技艺精湛。

C.材料三中,有学者认为面对浮躁、功利带给手工技艺的伤害,应当复兴手工技艺中蕴藏的中华人文精神。

D.材料四中,根据调查显示,游客游客不购买非遗旅游商品的最主要原因是商品造型单一,缺乏实用性。

16.辰辰想利用寒假参观甘熙故居,充分体验博物馆的活动。请从下列选项中选择最佳入馆时间,并为他设计参观行程。

A.周一上午10点B.周五傍晚4点C.周日下午1点

17.材料二第3自然段和材料三第1自然段在内容上有何异同?

18.针对材料四中暴露的问题,结合前三则材料和你的生活经验提出解决方案。

六、作文

19.阅读下面文字,按要求作文。

每一次劳动,都是对未来的建设,对世界的美化。

——艾默生

以《在劳动中发现了美》为题,写一篇作文。

要求:(1)不少于600字;(2)不得出现真实的人名、校名。

参考答案:

1. 朴 幕 zài zhān 2.B 3.A

【解析】1.本题考查字音字形。

古pǔ(朴):质朴而有古代的风格。

序mù(幕):某些多幕剧第一幕之前的一场戏;喻指重大事件的开端。

承载(zài):托着物体承受它的重量。

瞻(zhān)仰:怀着敬意看。

2.本题考查字义。

题干中“工于扇骨雕镂”的意思是善于在折扇的竹质扇骨上,用各种雕刻手法进行工艺制作。工:长于;善于。

A.“工艺美术”的意思是制作手工艺品的艺术。工:加工;制作。

B.“工诗善画”的意思是善于诗,熟悉画。指擅长写诗作画。工:长于;善于。

C.“异曲同工”的意思是作品曲调不同,而同样精妙。比喻不同的做法收到同样的效果。工:效果。

故选B。

3.本题考查语法知识。

所谓句子的主干就是指把句子中的定语、状语、补语压缩后剩余的部分,如果谓语中心语前面有否定词语“不”“没”“没有”等,要把否定词语放在主干当中,以免主干和原句的意思相反。

A.有误,第②句的句子主干是“折扇制作不是劳动”;

故选A。

4. 欲辨已忘言 烽火连三月 塞上燕脂凝夜紫 似曾相识燕归来 天接云涛连晓雾 李清照 留取丹心照汗青 忽如一夜春风来 千树万树梨花开

【详解】本题考查名句默写。默写题作答时,一是要透彻理解诗文的内容;二是要认真审题,找出符合题意的诗文句子;三是答题内容要准确,做到不添字、不漏字、不写错字。本题中的“辨、烽、燕、脂、曾、雾、丹、梨”等字词容易写错。第⑥空:《渔家傲·天接云涛连晓雾》是宋代女词人李清照的词作。此词写梦中海天溟蒙的景象及与天帝的问答,隐寓对社会现实的不满与失望,对理想境界的追求和向往。作者把真实的生活感受融入梦境,以浪漫主义的艺术构思,梦游的方式,奇妙的设想,倾述隐衷,寄托情思。全词用典巧妙,景象壮阔,气势磅礴,音调豪迈,充分显示了作者性情中豪放不羁的一面。

5.同学们,明天上午九点我们要到学校图书馆听南京非遗“金陵折扇”传承人王克礼先生开设的“金陵折扇”专题讲座,请大家提前十分钟到达现场。

【详解】本题考查转述。转述别人的话,需要将直接引语改为间接引语,冒号和引号删去。同时注意人称的转化,第一人称为“我”改为他(她);其他人称,则指代谁就写谁的名称。称呼要得当,语气要委婉有礼貌,讲清楚时间、地点、内容要完整准确,要点突出。

本题中班主任说的时间是“后天上午九点”,而题干中康康是第二天向同学们转述这件事,时间要变为“明天上午九点”,地点是“学校图书馆”,事件是“听南京非遗金陵折扇传承人王克礼先生开设‘金陵折扇’主题讲座”,还要注意细节“提前十分钟到达现场”,据此概括回答即可。

6.示例:(1)扇面上第二和第三的内容需调换位置,正确的逻辑关系为:先鉴赏,再传承;(2)讲座主题应该添加或明确为:金陵折扇;(3)海报需要添加讲座人的姓名、信息等;(4)最底下一行字“了解南京,一起来玩吧”可以改成:了解金陵折扇文化,我们一起来学习吧!

【详解】本题考查邀请函。邀请函一般由标题、称谓、正文、落款组成。要告知被邀请方缘由、目的、事项、时间、地点及要求等,并发出邀请。

这幅海报由三部分组成,最上边是讲座的时间和地点,但是海报上一方面未标明“主题讲座”是有关什么的主题,另一方面也未写明主讲人的具体信息,不够明确,故应在主题前加上“金陵折扇”;再加上讲座人的姓名、身份信息等;

再观察中间扇面部分,原海报内容是“第一篇章了解、第二篇章传承、第三篇章鉴赏”,其中“第二篇章传承”和“第三篇章鉴赏”顺序不当,不符合人的逻辑认知顺序,应将“传承”和“鉴赏”调换位置;

最后,海报最下方的一行小字“了解南京文化,我们一起来玩吧”的说法太笼统,不够突出主题,可改为“了解金陵折扇文化,我们一起来学习吧”。

7.C 8.敢独与数十骑驰/直贯胡骑/出其左右而还 9.示例:李广是汉时名将,长于骑射,骁勇善战。至老未得重用、自刎而亡。但他战匈奴时,意气自如,即便待遇不公,仍沙场冲锋,意志坚定,令人叹服。 10.示例:(1)陆游满腔爱国热忱终是壮志难酬,面对风烛残年,罢官现实,自比郑虔、李广,在“自笑”“何妨”中表露心声,在困境中选择用豁达乐观的态度面对,坚守初心,不改志趣。

(2)李广面对匈奴的猛烈攻击,激战过后军士死伤过半,皆面无人色,李广意气自如,尽显其勇,面对困境重重勇于直面,主动出击冲破困境,重获机会。或者李广晚年凄凉、不被重用,仍然坚守初心、舍生取义。

【解析】7.本题考查一词多义,注意根据语境确定词义。

A.穷困/穷尽;

B.动词,去,到/代词,指李广的军队;

C.都是军队的意思;

D.几个/屡次;

故选C。

8.本题考查文言文断句。根据文言文断句的方法,先梳理句子大意,结合语法,然后断句。一般来说,主谓之间,谓语和宾语、补语之间应该有停顿。

句意:李敢独自和几十名骑兵飞奔,直穿匈奴骑兵阵,又从其左右两翼突出返回。“敢独与数十骑驰”写出了刚开始李敢和手下骑兵骑马奔驰的景象,“直贯胡骑”则是他们冲进敌阵,“出其左右而还”则写出了他们又从敌阵中冲出,中间应该断开两处,故断句为:敢独与数十骑驰/直贯胡骑/出其左右而还。

9.本题考查文章内容理解概括和仿写。题干要求结合乙文,仿照注释②补充注释③。

首先注意观察注释②,“郑虔是唐时文人”写出了他的生活年代;“才华横溢,诗、书、画奇绝”则写出了他的才能;“一生仕途坎坷,生活困苦”则写出了他的生平不如意。“但他并未颓废,贬官台州仍积极教化百姓,深受百姓爱戴”则写出了他的乐观积极,凭借着自己的品行赢得了周围人的尊重。

根据乙文第①段“当是时,广居右北平,匈奴闻之,号曰:‘汉之飞将军’”可知,李广是汉代的将军;

再根据乙文第①段“广乃使其子敢往驰之”和“广为圜陈外向”以及“而广身自以大黄射其裨将”可知,李广面对匈奴,镇静自若,想出方法应对,并且凭借自己的射箭本领化解了这场危机。可见他骁勇善战;

再根据乙文第②段“元狩四年,大将军、骠骑将军大出击匈奴。广数自请行,天子以为老,弗许;良久,乃许之”和第③段“后广引刀自刭”可知李广到老也没有得到重用,最终自尽,命运悲惨,令人唏嘘。

再根据第①段“会日暮,吏士皆无人色,而广意气自如,益治军。军中自是服其勇也”和第③段“广军士大夫一军皆哭。百姓闻之,知与不知,无老壮,皆为垂涕”可知,李广在战场上意志坚定,战匈奴时,意气风发,得到了将士们的尊重,他死后也受到百姓的爱戴。

示例:李广是汉代将领,他英勇善战,善于谋划,箭术高超。可是直到晚年也未被封侯,结局很悲凉。但是年轻时他意气风发,即使身陷敌阵,也毫无畏惧,不改初心,得到军士的尊重,死后也受到百姓的爱戴。

10.本题考查文章内容理解分析和诗歌内容理解。

甲诗诗歌大意:白发飘飘躺在小船里,朝中那些和我意气相投的老朋友,都已经与世长辞了。万里河山出现在孤梦中,醒来只有五更的秋风秋雨和四面山围中浓重的秋意。郑虔生活贫困沉溺于酒,依然自得其乐。李广屡建奇功到死都不得封侯。又有何妨?况且还有少年时的风味积习,可以自由的用纸挥洒书写自己的心情。

结合注释可知,此诗是作者被罢官回乡已十余年后写的一首诗,诗人虽然年龄大了,不受重用,壮志难酬,但是心中仍在思虑国家大事,不忘恢复中原故土。颈联化用“郑虔”和“李广”的典故,陆游自信他文可以比郑虔,武可以比李广,而自己晚年的遭遇也与郑、李相仿佛。这两句的“自笑”和“何妨”,是句中的诗眼,透露出诗人的心曲。“自笑”,非自我解嘲,而是欣慰之情的表现。诗人所关心的,决非自己的名位权势。大而言之,是国家的统一;小而言之,是品德的高洁。既然不能进而兼济天下救苍生,便退而独善其身持操守,纵未封侯拜相,也无所谓。况且,在内心的坦然、村酿的陶醉之外,还有少年时的风味积习,增添了无限的情趣,可见诗人面对人生困境,选择不忘初心,乐观面对,可见他旷达的胸襟。

结合乙文“行可数百里,匈奴左贤王将四万骑围广。广军士皆恐,广乃使其子敢往驰之”和“广为圜陈外向,胡急击之,矢下如雨。汉兵死者过半,汉矢且尽。广乃令士持满毋发,而广身自以大黄射其裨将。杀数人,胡虏益解。会日暮,吏士皆无人色,而广意气自如”可知,李广面对数倍于自己的敌人,镇静自若,想办法探查敌情,勇敢出击,安抚军心,提升士气,并且想出办法消耗敌人,最终凭借自己的高超箭术,击退了敌人,整个过程意气风发,英勇顽强;

再根据第②段“元狩四年,大将军、骠骑将军大出击匈奴。广数自请行,天子以为老,弗许;良久,乃许之”和第③段“后广引刀自刭”可知,李广晚年仍然充满雄心壮志,虽然不被重用,晚景凄凉,可是也无愧他的初心,他选择用死表达自己的忠心和清白,舍生取义。据此概括回答即可。

【点睛】参考译文:

当时这个时候,李广驻守右北平,匈奴听说后,称他为“汉朝的飞将军”,躲避他好几年,不敢入侵右北平。元朔八年,李广以郎中令官职率领四千骑兵从右北平出塞,博望侯张骞率领一万骑兵与李广一同出征,分行两条路。行军大约几百里,匈奴左贤王率领四万骑兵包围了李广,李广的士兵都很害怕,李广就派他的儿子李敢骑马往匈奴军中奔驰。李敢独自和几十名骑兵飞奔,直穿匈奴骑兵阵,又从其左右两翼突出返回,回来向李广报告说:“匈奴敌兵很容易对付啊!”士兵们这才安心。李广布成圆形兵阵,面向外,匈奴猛攻,箭如雨下。汉兵死了一半多,箭也快用光了。李广就命令士兵拉满弓,不要放箭,而李广亲自用大黄弩弓射匈奴的副将,杀死了好几个,匈奴军才渐渐散开。这时天色已晚,军吏士兵都面无人色,可是李广却神态自然,更加注意整顿军队。军中从此都很佩服他的勇敢。

元狩四年,大将军卫青、骠骑将军霍去病率军大举出征匈奴,李广几次亲自请求随行。天子认为他已年老,没有答应;好久才准许他前去。

后来李广拔刀自刎了。李广军中的所有将士都为之痛哭。百姓听到这个消息,不论认识的不认识的,也不论老的少的都为李广落泪。

11.(1)穿过田野 (2)湖面开阔 芦花纷飞 12.示例:前两句从视觉角度描绘了“芦花飞扬、映出倒影”的画面,突出苍凉沉积冬日里芦苇荡的诗意和柔情;最后一句从“吟唱”“低语”听觉角度描绘出芦花在风中飘拂摇曳、云雀啾鸣应和的情景,凸显出静谧的氛围和声音的悠远。 13.不多余。作者由冷盼暖,联想起春日芦苇荡温暖清香、生机盎然的盛景,从而萌生出探寻冬天芦苇荡的想法,自然引出下文;用春天芦苇荡衬托(呼应、对比)出冬日芦苇荡素雅静寂之美/春天的芦苇荡与冬日芦苇荡的静谧、惬意形成不同形式的美。 14.示例:(1)我认为合适。①作品主题有共通之处:本文描写冬日芦花荡的美好景象,呈现了芦花、水鸟、古树等事物中蕴含的生机和生命美;选文捕捉蟋蟀歌唱和大自然生机盎然的生动画面,关注昆虫活生生的生命,处处洋溢着对生命的尊重,对自然万物的赞美。

②语言风格相似:本文语言诗意,充满情趣,细节描写芦花飞舞的场景,善用比喻、拟人等修辞,展现了冬日景象中的美感和情趣;选文行文活泼、情趣盎然,以拟人的手法表现蟋蟀鸣叫的习性以及大自然的生动画面,富有文学性。

(2)我认为不合适。①作品主题不同:本文是借景抒情,描写冬日芦花荡的静谧、浪漫景象,抒发了作者对芦花荡中生机、情趣的欣赏,对大自然美好景物的沉醉与喜爱;选文是科普文,追踪观察蟋蟀,描述它的形态、习性等,写作目的是为我们揭开昆虫世界的奥秘,体现了作者的科学探究精神。

②语言风格不同:本文语言诗意唯美、行文浪漫,善用比喻、拟人等修辞,行文浪漫,展现了冬日景象中的美感和情趣;选文虽语言生动活泼,但逻辑严密,按照时间顺序,介绍了蟋蟀唱歌的时间和特点,严谨准确,兼有理趣和情趣。

【解析】11.本题考查文章内容的梳理。

第一空,结合第④段“我穿过茫茫的田野,路过连片的村宅,沿着小路拐过几个弯,不一会儿,一大片漫天蔽日的芦苇荡便出现在眼前。白茫茫的苇丛层层叠叠,一直延绵到视线的尽头,与天边火红的朝阳相接”可知,“我”穿过田野,看到苇丛蔽日,朝阳火红的美景;

第二空,结合第⑪段“小船划出苇丛,呈现在眼前的是一片开阔的湖面。艳阳高照,水天相接,芦花纷飞”可知,小船划出苇丛,“我”看到湖面开阔,芦花纷飞的美景。

12.本题考查对段落的理解。

题干要求从多感官的角度理解第⑦小节,本段从视觉、听觉两个角度描写了芦苇荡的景色。

视觉上,“芦花如雪肆意飞扬”描写了芦花的洁白、飘舞,以及“水光中映出美丽的倒影”;通过这幅视觉上的迷人画卷,让人感到冬日里浓浓的诗意和柔情;

听觉上,“风的吟唱和花穗的簌簌低语”描写了微风吹过时芦花的沙沙声和“似有似无的云雀啾鸣”声,以动衬静,凸显了清晨穆柯寨的幽静、旷远和质朴;通过多感官的描写,生动形象地展现了北方冬日芦苇荡的美丽和生机。

13.本题考查句段的作用。

结合第①段“在这寒冷的季节里,总盼着温暖的春天早点到来。不由得想起城郊穆柯寨村的春天”可知,作者由冷盼暖,由“枯黄”“光秃秃”的冬日联想到春天“和煦的暖风中”“盎然生机”“波浪滚滚”的芦苇荡,自然而然引出下文萌生出探寻冬天芦苇荡的想法,过渡自然,衔接紧凑;

作者第①段先写春天“盎然生机”的芦苇荡,是为了与冬日的芦苇荡形成对比,结合第⑫段“冬日的芦苇荡,虽没有春天的生机盎然,没有夏天的蓬勃绿意,不似秋天的灿灿金黄,却呈现出一种让人心旷神怡的素雅风姿和寂静之美。这种美是北方的冬日所独有的,足以打动每一颗向往宁静的心”,通过对比突出冬日芦苇荡独有的的素雅风姿和寂静之美;

同时,文章从春天写到冬天,也符合自然规律和时间顺序,使文章的叙述更加自然流畅。

14.本题考查对比阅读。

作答时,首先要分析两篇文章,理解它们的主要内容和中心思想。《芦花雪》描述了北方冬日的芦苇荡,表达了对自然的赞美和对生命的敬畏之情;《昆虫记》选段通过描写蟋蟀和百灵鸟的歌声,表达了对自然万物的尊重和对生命的热爱;

从作品主题上,找出它们的异同点。两篇文章都与自然和生命有关,都表达了对自然的敬畏和对生命的热爱,因此在主题上有一定的相似性;但同时,《芦花雪》是借景抒情,通过描写冬日芦花荡的静谧、唯美的景象,抒发了作者对芦花荡中生机、情趣的欣赏,对大自然美好景物的沉醉与喜爱。《昆虫记》 是科普性著作,通过追踪观察昆虫,用准确生动的语言描述它们的形态、习性为主,目的是揭示昆虫世界的奥秘,探索科学,故在主题上又有相异之处;

从语言风格上,注意两篇文章的用词、句式、修辞手法等方面的异同点。两篇文章的语言风格都比较质朴、自然,用词准确、生动,富有感染力,这也是它们的相似之处;但同时,《芦花雪》是一篇写景状物的抒情散文,用生动优美浪漫的语言展现了冬日芦苇荡的美景;而《昆虫记》语言生动活泼,但作为科普性作品,其逻辑性强,严谨科学,在兼具生动形象幽默的同时,更注重科学的理性。

根据对文章主题和语言风格异同点的比较,得出结论,既可以是肯定的答案,也可以是否定的答案,言之成理即可。

15.D 16.B 17.示例:(1)相同:两段文字都介绍了手工技艺的难得(宝贵)、劳动者价值(重要性)、机器制作的局限性(或者手工技艺和机器制作的关系)。

(2)不同:材料二是说明,以介绍金箔及背后的传承人为主,所以将人工与机器进行对比的目的是突出非遗传承人的技艺精湛;材料三是议论,主要评价了面对机器生产的冲击,手工技艺的重要性及其对劳动者的价值意义。 18.示例:①针对材料四中“大家不理解非遗商品的文化内涵”问题,我们可以加强非遗类博物馆的宣传和建设,开展丰富的博物馆活动,吸引更多人关注“非遗”;②针对材料四中“商品造型单一,缺乏实用性以及制作粗糙,质量不佳”的问题,应该着力于唤醒手工艺行业的工匠精神,让“非遗”手工技艺区别于廉价流水线产品,重获大众对“非遗”手工技艺的尊重;③针对“商品数量稀少,价格偏贵”的问题,我们可以将人工和机器进行配合制作“非遗”工艺品,以提高产量,同时降低成本。④作为中学生,我们可以利用周末时间了解学习非遗技艺,在课内外推广非遗文化,购买支持非遗工艺品等方式支持非遗传承发展。

【解析】15.本题考查信息筛选与辨析。

D.有误,由材料四可知,游客不购买非遗旅游商品的原因中,不理解非遗商品的文化内涵占33.33%,商品造型单一,缺乏实用性占30%,商品数量稀少占23.33%,商品制作粗糙,质量不佳占13.33%,由此可知,游客不购买非遗旅游商品的最主要原因是“不理解非遗商品的文化内涵”,此项“最主要原因是商品造型单一,缺乏实用性”有误。

故选D。

16.本题考查提炼与概括。

A.由【材料一】第⑤段“周一闭馆”可知,“周一上午10点”无法观看;

B.由【材料一】第⑤段“博物馆的开放时间为每周二至周日9:00——17:30”“每周五、六晚,南京市民俗博物馆会在夜间开放至21:00(20:30停止售票)可知,“周五傍晚4点”这个时间可以去观看,辰辰可以直接去买票,然后参观,他有足够的时间,因为这一天博物馆会在夜间开放至21:00,还可以“夜游博物馆,借助灯光技术,裸眼5D看尽金陵胜景,感受甘熙故居的戏曲文化和金陵城的韵味”;

C.由【材料一】第⑤段“大家可以夜游博物馆,借助灯光技术,裸眼5D看尽金陵胜景,感受甘熙故居的戏曲文化和金陵城的韵味”可知,辰辰虽然也可以用“周日下午1点”这个时间去买票参观,但周日只能观看到17:30,不能夜游博物馆,借助灯光技术看金陵胜景。

故选B。

示例:我选择B(在周五傍晚4点) 为最佳入馆时间。入馆后,可以先体验抓周、立夏称重等传统习俗,感知南京民俗文化的深厚底蕴。再去体验非遗手艺,如选择性地感受秦淮灯彩、南京剪纸、南京绒花、葫芦彩绘、微雕、泥塑、绳结、布艺等非遗项目。最后,晚上可以继续夜游博物馆至晚上9:00,借助灯光技术,裸眼5D看尽金陵胜景,感受戏曲文化和金陵城的韵味。

17.本题考查对比阅读。

【材料二】第③段“他们需要完成七八万次的连续锤打,才能使金箔成型。两位师傅打制出来的金箔,薄如蝉翼,柔似绸缎,轻若鸿毛,成品率高达100%”,展现了手工打箔技艺的精湛和宝贵价值,“明显高于现代打箔机约80%的成品率”,表现了机器制作的局限性,体现了手工劳动者的价值;

【材料三】第①段“愈来愈需要缓慢的、快乐的、陶冶心灵的手工创作,以与高速度缺乏人情味的现代科技制衡。手工技艺不仅能让劳动者恢复劳动能力和创造能力,让劳动者主体找到快乐,同时能创造出富有人格个性的手工艺品”,强调了手工创作的重要性和价值。

所以,两段话的相同点是:都介绍了手工技艺的宝贵,劳动者的价值和重要性,以及机器制作的局限性。

【材料二】第③段是说明,主要介绍金箔及背后的传承人,描述了手工打箔的过程和优点。同时,“两位师傅打制出来的金箔……成品率高达100%,明显高于现代打箔机约80%的成品率”通过对比,突出强调了非遗传承人的技艺精湛和手工技艺的不可替代性。

【材料三】第①段是议论,“面对手工制作与机器生产、保护文化与发展经济、文化丢失与文化再生的矛盾,清醒的学者指出浮躁、功利带给手工技艺的伤害,提出全面抢救手工技艺,复兴手工技艺中蕴藏的中华人文精神”更侧重于评价保护文化和经济发展之间的矛盾,清醒的学者提出了全面抢救手工技艺的必要性、重要性及其对劳动者的价值意义。呼吁人们穿越浮躁,放眼长远。

所以不同点是:【材料二】是说明,突出强调了非遗传承人的技艺精湛和手工技艺的不可替代性;【材料三】是议论,主要评价了面对机器生产的冲击,手工技艺的重要性及其对劳动者的价值意义。

18.本题考查解决方案。

针对材料四中暴露的问题,解决方案如下:

①加强非遗文化宣传:通过提供导览、展示介绍等方式,向游客普及非遗商品的文化内涵,让他们更加深入地了解非遗商品的背景和意义;

②提高非遗商品的设计水平和实用性:非遗传承人可以与现代设计师合作,借鉴传统元素,同时结合现代审美和实用需求,提升商品的造型和实用性。例如,可以推出一些既具有非遗特色又实用的日用品或配饰;

③保障非遗商品的质量和数量:在保持非遗手工技艺的同时,通过制定标准和监督机制,确保商品的质量。同时,为了满足市场需求,需要适当增加商品的生产规模,保持合理的价格,降低成本,使得商品更加亲民;

④提升非遗传承人的社会认同感:通过举办展览、比赛、评奖等方式,让更多人了解和认识非遗传承人技艺的价值和重要性,提升他们的社会地位和认同感。这将有助于提高非遗商品的知名度和吸引力;

⑤推广非遗商品的体验活动:在旅游景区或民俗博物馆等场所,设置非遗商品的体验区,让游客亲身体验制作过程,感受非遗技艺的独特魅力。通过参与和互动,增加游客对非遗商品的兴趣和购买意愿;

⑥培养非遗传承人才:重视对年轻一代的培养和教育,让他们了解、喜欢并继承非遗技艺。同时可以开设非遗技艺培训班或学校,吸引更多年轻人加入到非遗技艺的学习和传承中来。

总之,解决游客不购买非遗旅游商品的问题需要多方面的努力和合作。

19.例文:

在劳动中发现了美

这天,老师布置了一项作业,要求同学们参与一项劳动。回到家后,我在想该干点儿什么才好呢?突然,母亲扫地的背影映入我的眼帘。有了!我灵机一动,不如就大扫除吧!

说干就干,我放下手中的遥控器,挽起袖子,先走进厨房,开始了刷碗环节。洗碗这件小事,绝对难不倒我,我可是从小被培养的好少年呢!先在锅中喷几滴洗洁精,再拿出洗锅刷,碗在洗洁精的“帮助”之下,显得格外干净。碗壁还滚了几颗晶莹剔透的“珍珠”呢,亮闪闪的,好像在对我笑。

接着,我拿着扫帚来到客厅。可当扫到沙发的时候我发愁了,沙发下面怎么办呢?我只好放下扫帚,动手开始移沙发。先把沙发周围的物品移开,然后把沙发使劲往外推。在我的不懈努力下,终于露出了地砖,只见一层厚厚的灰尘铺满了地面。我立刻找来一块抹布进行擦拭。咦?这不是我儿时的玻璃弹珠吗?看来是上周玩弹珠时无意间滚进去的,我如获珍宝,这里面可承载了我诸多回忆呢!抹完了尘土,我又把沙发推回原地,走进了书房。

书柜上的尘土可真多啊!桌面上,大大小小的书本直接占据了我的“一席之地”。我叹了口气,继续开始工作吧!我先把所有的笔和笔芯归集在一起。然后找了一张废纸开始试笔,将不能用的笔送到垃圾桶,审核过关的就返回笔袋。接着,将书分成三摞,一摞是课外书籍,一摞是上学期的课本,还有一摞是下学期上课需要的书本。收拾好这些后,我来到了书柜前,先把里面所有的书都拿出来,用抹布擦一遍书柜;然后把这些课外书分成“知识书”“作文书”“名著”,依次排列整齐;接着找来一个透明塑料筐,将上学期课本放进去;最后,擦书桌上的台灯、闹钟等小饰品。

“呼——终于干完了。”我擦了擦头上的汗,看着洁白如玉的碗、一尘不染的地面、整洁的书房,心里比吃了蜜还甜。

劳动是生存的本能,劳动创造了美,劳动使整个世界充满希望,劳动在改变与进化着人类自身的发展进程!

【详解】本题考查命题作文。

首先,审题立意。本题要求以“在劳动中发现了美” 为题,写一篇作文。关键词“美”本意是美丽;好看(跟“丑”相对),结合材料“每一次劳动,都是对未来的建设,对世界的美化”可知,这里的“美”是指创造美、周围环境得到美化,也可以引申为净化心灵的美好,人与人之间的团结互助,和谐美等。“在劳动中”限定了发现美的范围(或地点)。“发现”指经过探索研究认识到的事物或规律,此处是指认识到某种“美”。题目适合写自己的感悟,更有感染力,采用第一人称,立意上,表达对劳动的赞美和积极向上的人生态度。

其次,构思选材。本文适合写成记叙文。应根据对题意的理解,选择一次体力劳动,如在家里打扫卫生或帮父母种田、收割庄稼、在学校参加植树、种草,在社区参加爱心活动,帮孤寡老人整理内务等。要写清楚时间、地点、人物,起因、经过和结果;重点写清楚劳动的过程,用心理描写出自己的感受,用议论抒情语句点明发现的“美”具体指什么,如家庭和睦、孝心无价、邻里互助、助人为乐等等。

相关试卷

这是一份南京市建邺区23-24学年上学期初二期末语文试卷和答案,共10页。

这是一份江苏省南京市建邺区2023-2024学年八年级上学期期末考试语文试题,共10页。

这是一份江苏省南京市建邺区2023-2024学年八年级上学期期末考试语文试题,共7页。