所属成套资源:2024宜宾叙州区一中高一上学期1月期末考试及答案(九科)

2024宜宾叙州区一中高一上学期1月期末地理试题含解析

展开

这是一份2024宜宾叙州区一中高一上学期1月期末地理试题含解析,文件包含四川省宜宾市叙州区第一中学校2023-2024学年高一上学期1月期末地理试题含解析docx、四川省宜宾市叙州区第一中学校2023-2024学年高一上学期1月期末地理试题无答案docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共18页, 欢迎下载使用。

地理试题

第1卷 选择题(45分)

一、选择题:本题共15小题,每小题3分,共45分,在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。

2022年是个天文观测好年头。2022年3月28日清晨的东方地平线上,伴随着残月升起,扎堆出现金星、火星、土星罕见的“三星堆”天象。2022年5月6日晚上宝瓶座流星雨迎来极大夜等美妙天文现象。完成下面小题。

1. 材料中涉及的天体,与地球类型相同的是( )

A. 月球、金星B. 月球、土星C. 金星、火星D. 火星、流星

2. 若天气晴好,下列地点中,肉眼观察流星雨最佳的是( )

A. 红河河谷B. 玉龙雪山山顶

C. 昆明湿地公园D. 西双版纳山林间

【答案】1. C 2. B

【解析】

【分析】

【1题详解】

根据材料信息可知,2022年 3月28日将上演“三星堆”天象。其中,月球属于卫星,金星、火星、土星属于行星,地球属于行星,C正确,A、B错误;流星不属于天体,D错误。故选C。

【2题详解】

根据所学知识,若天气晴好,可以在海拔偏高的地区观测流星雨最佳,因此,符合该流星雨观测最佳位置位于玉龙雪山山顶,B正确;红河河谷、西双版纳山林间有可能存在 物体阻挡,影响观测流星雨,A、D错误;昆明湿地公园可能存在人为污染因素影响观测,C错误。故选B。

【点睛】 天体指的是宇宙中物质的存在形式,包括恒星、星云、行星、卫星、流星体、彗星等。

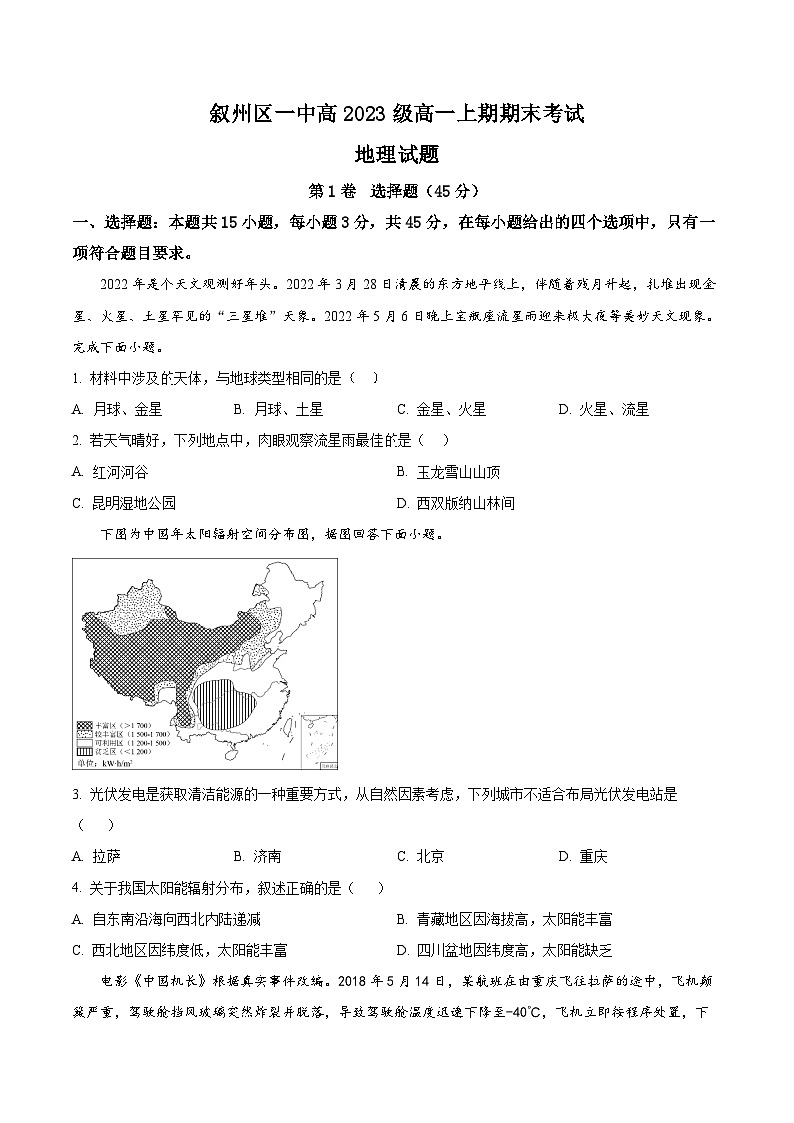

下图为中国年太阳辐射空间分布图,据图回答下面小题。

3. 光伏发电是获取清洁能源的一种重要方式,从自然因素考虑,下列城市不适合布局光伏发电站是( )

A. 拉萨B. 济南C. 北京D. 重庆

4. 关于我国太阳能辐射分布,叙述正确的是( )

A. 自东南沿海向西北内陆递减B. 青藏地区因海拔高,太阳能丰富

C. 西北地区因纬度低,太阳能丰富D. 四川盆地因纬度高,太阳能缺乏

【答案】3. D 4. B

【解析】

【3题详解】

光伏发电是利用到达地表的太阳辐射能获取清洁能源的一种重要方式,从自然因素考虑,到达地表太阳辐射能越少,越不适合布局光伏发电站。读图并结合所学可知,拉萨、济南、北京、重庆四个城市中,重庆位于四川盆地,是我国太阳辐射最贫乏地区,其它三个城市的年太阳辐射总量均高于重庆,因此重庆最不适合布局光伏发电站,D符合题意,排除ABC。故选D。

【4题详解】

读图可知,青藏地区因海拔高,空气稀薄,水汽少,晴朗天气多,大气对太阳辐射的削弱作用弱,从而导致太阳能丰富,B正确;我国太阳年辐射总量西部地区高于东部地区,A错误;与我国大部分地区相比,西北地区纬度并不低,其太阳能丰富的主要原因是气候干旱,晴天多,C错误;四川盆地位于南方地区,纬度较低,其太阳能缺乏主要是因为多云雨雾天气,D错误。故选B。

【点睛】中国太阳能资源分布的主要特点有:太阳年辐射总量,西部地区高于东部地区,而且除西藏和新疆两个自治区外,基本上是南部低于北部。太阳能的高值中心和低值中心都处在北纬22°~35°,其中青藏高原是高值中心,四川盆地是低值中心。

电影《中国机长》根据真实事件改编。2018年5月14日,某航班在由重庆飞往拉萨的途中,飞机颠簸严重,驾驶舱挡风玻璃突然炸裂并脱落,导致驾驶舱温度迅速下降至-40℃,飞机立即按程序处置,下高度、减速,飞机在下降过程中与地面失联,在全体乘务人员的努力下,飞机最终在成都双流机场安全降落。据此完成下面小题。

5. 飞机起飞过程中乘务人员提醒乘客飞机易出现颠簸需系好安全带,其理由是( )

A. 飞机的发动机振动剧烈B. 对流层空气进行水平运动

C. 平流层空气的对流运动显著D. 对流层空气的对流运动显著

6. 飞机驾驶舱的挡风玻璃突然炸裂时,飞机处于( )

A. 对流层B. 平流层C. 电离层D. 高层大气

7. 挡风玻璃炸裂后,飞机在下降过程中气温的变化是( )

A. 先降低再升高B. 逐渐升高C. 先升高再降低D. 逐渐降低

【答案】5. D 6. A 7. B

【解析】

【5题详解】

对流层空气对流运动显著,导致飞机起飞过程中易出现颠簸现象,平流层空气以平流运动为主,BC错误,D正确;飞机起飞过程中易出现颠簸现象是正常的,不是飞机的发动机振动剧烈,A错误。故选D。

【6题详解】

根据材料由重庆飞往拉萨的途中,飞机颠簸严重,飞机应处于对流层中,平流层中大气以水平运动为主,不会发生颠簸现象,A对,B错误;电离层位于高层大气中,高度较高,空气稀薄,不会出现颠簸,且一般飞机飞不到这个高度,CD错误。该题选A。

【7题详解】

该飞机从对流层开始降落,由于对流层大气温度随海拔升高而逐渐降低,所以降落期间气温随着高度的降低而逐渐升高,所以B正确,ACD错误。故选B。

【点睛】对流层是贴近地面的大气最低层。整个大气质量的3/4和几乎全部的水汽、杂质,都集中在这一层。对流层受地面的影响大,其高度随纬度、季节而变化。就纬度而言,低区高17-18千米,中纬度高10-12千米,高纬度地区高仅8-9千米;就季节而言,任何纬度地区,夏季较厚而冬季较薄,中纬度尤其明显。

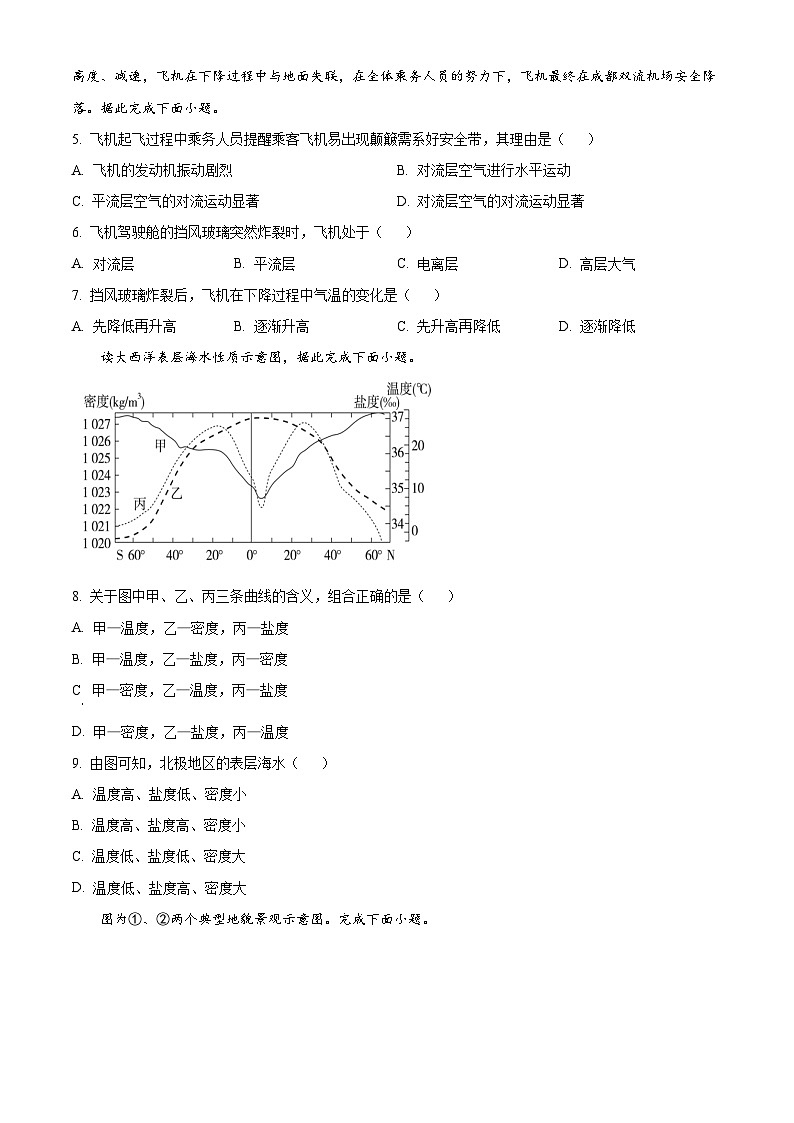

读大西洋表层海水性质示意图,据此完成下面小题。

8. 关于图中甲、乙、丙三条曲线的含义,组合正确的是( )

A. 甲—温度,乙—密度,丙—盐度

B. 甲—温度,乙—盐度,丙—密度

C. 甲—密度,乙—温度,丙—盐度

D. 甲—密度,乙—盐度,丙—温度

9. 由图可知,北极地区的表层海水( )

A. 温度高、盐度低、密度小

B. 温度高、盐度高、密度小

C. 温度低、盐度低、密度大

D. 温度低、盐度高、密度大

【答案】8. C 9. C

【解析】

【8题详解】

海水温度的能量来源是太阳辐射,太阳辐射自低纬向高纬递减,海水温度也大致自低纬向高纬递减,即乙表示海水温度;外海海水盐度主要取决于降水量与蒸发量,副热带海域,降水少,蒸发旺盛,盐度最高,海水盐度大致自副热带海域向低纬和高纬海域递减,即丙表示海水盐度;表层海水密度与温度、盐度有关,其中温度影响更大,水温越低,密度越大,海水密度大致自低纬向高纬递增,即甲表示海水密度。综合上述分析可知,甲表示密度,乙表示温度,丙表示盐度,C正确,ABD错误,故选C。

【9题详解】

由上题分析可知,甲表示密度,乙表示温度,丙表示盐度。北极地区的表层海水温度低,盐度低,密度大,C正确,ABD错误,故选C。

【点睛】海水温度主要取决于海洋热量的收支情况。从水平分布来看,全球海洋表层的水温由低纬向高纬递减,相同纬度海洋表层的水温大致相同。海水盐度的影响因素有海水温度、降水量与蒸发量、入海径流、洋流、与周围海域的海水交换等。世界大洋表层海水盐度以副热带海域最高,由副热带海域向低纬和高纬,海水盐度逐渐降低。影响海水密度的主要因素有温度、盐度和深度,其中表层海水密度与温度的关系最为密切。从水平分布来看,大洋表层海水密度大致随纬度的增高而增大,同纬度海域的海水密度大致相同。

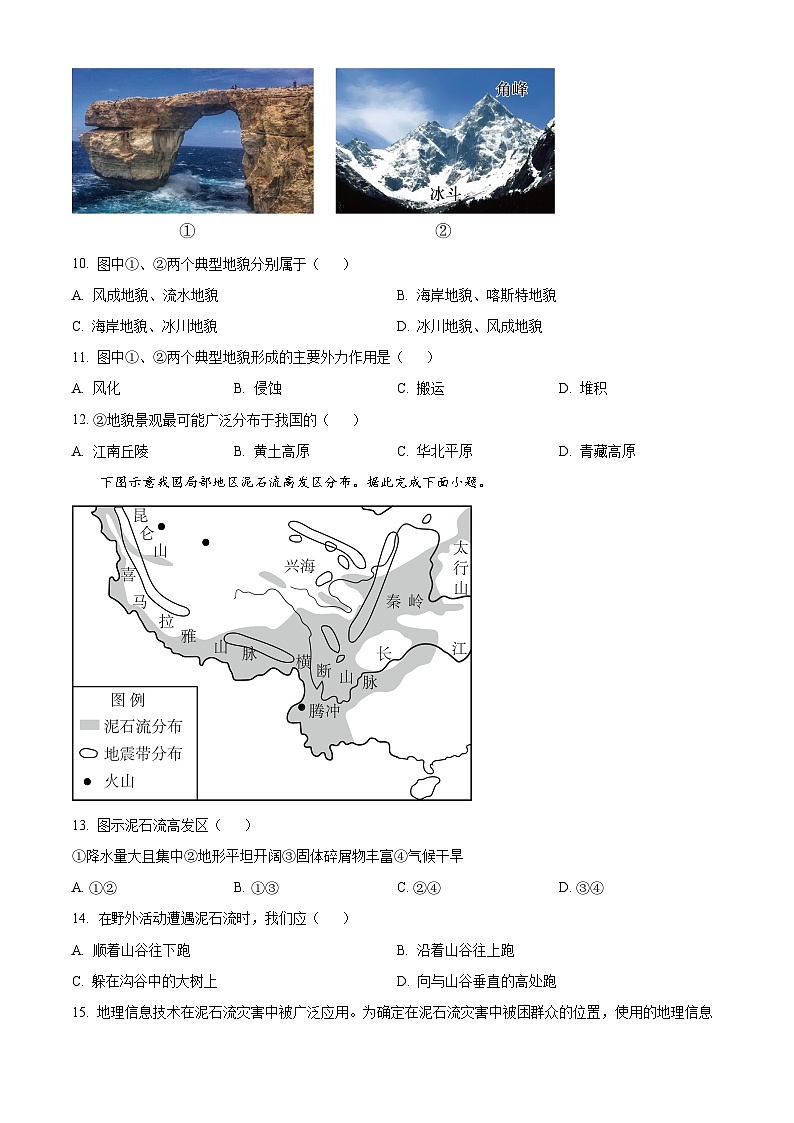

图为①、②两个典型地貌景观示意图。完成下面小题。

10. 图中①、②两个典型地貌分别属于( )

A. 风成地貌、流水地貌B. 海岸地貌、喀斯特地貌

C. 海岸地貌、冰川地貌D. 冰川地貌、风成地貌

11. 图中①、②两个典型地貌形成的主要外力作用是( )

A. 风化B. 侵蚀C. 搬运D. 堆积

12. ②地貌景观最可能广泛分布于我国的( )

A. 江南丘陵B. 黄土高原C. 华北平原D. 青藏高原

【答案】10. C 11. B 12. D

【解析】

【10题详解】

读图可知,①位于海边,属于海岸地貌,②地区有冰斗和角峰,是冰川侵蚀地貌,C正确。两个典型地貌的形成与风力作用以及流水作用影响较小,不是风成地貌、喀斯特地貌、流水地貌,ABD错误。故选C。

【11题详解】

图中①为海浪侵蚀地貌,②为冰山侵蚀地貌,因而都属于侵蚀作用,B正确;两个典型地貌的形成与风化、搬运、堆积作用形成关联性不大,ACD错误。故选B。

【12题详解】

图中②为冰川侵蚀地貌,常见于寒带地区或中低纬度高山地区,四个选项中只有青藏高原海拔在4000米以上,有冰川地貌分布,D正确,ABC错误。故选D。

【点睛】地质作用:内力作用:地壳运动、岩浆活动、变质作用。外力作用:风化作用、侵蚀作用、搬运作用、堆积作用。

下图示意我国局部地区泥石流高发区分布。据此完成下面小题。

13. 图示泥石流高发区( )

①降水量大且集中②地形平坦开阔③固体碎屑物丰富④气候干旱

A. ①②B. ①③C. ②④D. ③④

14. 在野外活动遭遇泥石流时,我们应( )

A. 顺着山谷往下跑B. 沿着山谷往上跑

C. 躲在沟谷中的大树上D. 向与山谷垂直的高处跑

15. 地理信息技术在泥石流灾害中被广泛应用。为确定在泥石流灾害中被困群众的位置,使用的地理信息技术主要是( )

A. GISB. RSC. GNSSD. WIFI

【答案】13. B 14. D 15. C

【解析】

13题详解】

根据泥石流的概念,结合图示可知,图示泥石流高发区降水丰富且多集中在夏季;山高谷深,地形坡度大;地震多发,固体碎屑物丰富,①③正确,②④错误。故选B。

【14题详解】

在野外活动遭遇泥石流时,我们应向与山谷垂直的高处跑,D正确,ABC错误;故选D。

【15题详解】

确定位置主要应用的是GNSS(全球卫星导航系统),C正确;GIS用于信息分析处理,RS用于监测;WIFI不属于地理信息技术,ABD错误。故选C。

【点睛】地理信息技术即"3S"技术,包括地理信息系统(GIS)、遥感(RS)、全球定位系统(GPS)。

第2卷:非选择题(55分)

16. 阅读图文材料,完成下列要求。

温室大棚多用于低温季节喜温蔬菜、花卉、林木等植物的栽培或育苗等。下图为大气受热过程示意图。

(1)试利用大气的受热过程原理分析温室大棚内气温高的原因。

(2)在冬季为了保温,菜农一般在傍晚往大棚内洒水。说明其有助于保温的原理。

(3)温室大棚中生产出来的蔬菜质量略逊于自然状态下生产的蔬菜,分析其原因。

【答案】(1)太阳辐射为短波辐射,穿透能力强,大部分太阳辐射可以进入温室大棚;而地面辐射为长波辐射,穿透能力差,地面辐射很少能穿透温室大棚的薄膜,使能量保存在温室大棚中,导致温室大棚内气温高。

(2)在大棚内洒水,可增加空气中水汽含量;夜间水汽吸收地面辐射,大气逆辐射(或大气的保温作用)增强,因此有助于保温。

(3)与自然状态相比,温室大棚保温作用强,棚内昼夜温差小,积累的营养物质少,蔬菜质量较差。

【解析】

【分析】本题以大气受热过程示意图为背景材料,考查大气的受热过程和温室大棚种植相关知识,学科素养方面侧重考查地理实践力和综合思维,同时侧重对学生调动和运用所学知识、描述和阐释地理事物能力的考查。

【小问1详解】

太阳辐射是地球上最主要的能量来源,在大气受热过程中大气对太阳辐射具有削弱作用,对地面具有保温作用,大气对太阳辐射进行吸收、反射、散射,从而使到达地面的能量大为减少,大气的吸收具有选择性,臭氧主要吸收紫外线,水汽和二氧化碳主要吸收红外线,而可见光的绝大部分可以到达地面。温室大棚的原理是:太阳辐射属于短波辐射,辐射能力强,可以穿透塑料薄膜或玻璃,使室内地面升温,地面升温后产生地面红外线长波辐射,地面长波辐射辐射能力较弱,很难穿透塑料薄膜或玻璃,从而地面辐射的能量保留在温室大棚中,使大棚室内气温较高。

【小问2详解】

根据所学知识可知,太阳辐射使地面升温,地面升温后产生地面红外线长波辐射,大气中的水汽和二氧化碳等杂质能强烈吸收地面红外线长波辐射,从而产生大气辐射,射向地面的大气辐射即为大气逆辐射,大气逆辐射对地面具有保温作用,菜农在大棚内洒水,大气中空气湿度增大,使得大气对地面的保温作用更强。

【小问3详解】

光照充足、昼夜温差大更有利于农作物有机质的积累,品质更好,而温室大棚保温作用强光照不如自然状态,棚内昼夜温差较小,不利于农作物有机质的积累,因此大棚蔬菜不如自然状态下生长的质量好。

17. 阅读图文材料,完成下列要求。

入选《世界遗产名录》的元阳梯田位于云南省南部(位置如左下图),该景观内具有独特的能量流动及物质循环规律,是良性生态系统的典范,其空间上表现为“森林—村寨—梯田—河流”的垂直分布。右下图示意该景观分布,箭头①~⑤代表水循环环节。

(1)说出水循环的主要能量来源及该地区参与的空间尺度最大的水循环类型。

(2)说明元阳修建梯田这一人类活动对当地水循环环节的影响。

(3)说明当地水资源是如何得到有效循环利用的?

【答案】(1)太阳辐射;海陆间循环。

(2)有效的拦截雨水,减缓地表径流流速,减少地表径流,增加下渗,增加地下径流。

(3)村寨、梯田之上的森林植被和山体蓄留的降水;利用沟渠系统,将水引入村寨提供生活用水;然后通过沟渠流入梯田,提供灌溉水源;之后流入下方的河流,河流水为森林降水提供水汽。

【解析】

【分析】本大题以元阳梯田以及水循环环节示意图为材料设置试题,涉及水循环的类型及环节、人类活动对水循环的影响、水资源的持续利用等知识点,考查学生对相关知识的掌握程度,获取和解读地理信息、调动和运用地理知识、论证和探讨地理问题的能力,考查区域认知、综合思维等地理学科核心素养。

【小问1详解】

根据所学知识可知,水循环的能量来源于太阳辐射(太阳能)和地球的重力能,其主要的能量来源是太阳辐射。该区域降水的水汽既来源于当地水体蒸发,也来源于海洋蒸发的水汽输送,且环节③是地表径流,能够将水最终注入海洋,即该区域既参与陆地内循环,也参与海陆间循环。海陆间循环空间尺度更大。

【小问2详解】

修筑梯田之后,可以有效拦截雨水,截留地表径流,减缓地表径流的流速;使得地表水下渗增加,减少地表径流,增加地下径流。

小问3详解】

本小题主要根据水的流动与运动进行分析。根据图示信息可知,森林位于村寨和梯田的上方,能够有效拦蓄降水,增加可利用的水资源量;可以利用沟渠等水利设施,将森林拦蓄的水源引入村寨,为居民生活提供生活水源;然后通过沟渠将水源引入村寨下方的梯田,为梯田提供生活水源;然后将剩余的水引入梯田下方的河流;河流水蒸发,提供水汽,增加了森林的降水,实现水资源的有效循环利用。

18. 阅读图文材料,完成下列要求。

钱塘江往东北流贯浙江省北部,经杭州湾入东海,河长588.73千米,流域面积50100平方千米,流域降水丰沛,河流中含泥沙量小。钱塘江入海口的海潮即为钱塘潮,被誉为“天下第一潮”。每年中秋佳节前后,游客蜂拥而至,争睹钱塘潮的奇观。下图示意钱塘江流域及其近海夏季等盐度线分布。

(1)简述我国钱塘江口近海夏季等盐度线的分布特征,并分析原因。

(2)推测冬季位于28‰等盐度线上H点移动方向,并说明原因。

(3)指出影响中秋节前后钱塘潮壮观的因素。

【答案】(1)分布特征:等盐度线从河口地区向外呈舌状凸出,数值从近岸向外海递增。原因:夏季河流径流量大,离河口越近,淡水汇入量越大,河水与海水交换多,盐度越低;离河口越远,淡水对海水的影响就越小,盐度越高。

(2)移动方向:向陆地移动。冬季长江径流量小,对海水稀疏作用减弱,与夏季相比,距海岸相同距离盐度升高。

(3)中秋佳节前后处于天文大潮时期,引潮力大,潮差较大;杭州湾呈喇叭形,口大内小,当潮水从外海涌来时,被不断推高;夏秋季节盛行东南季风,助长了潮势;夏秋季节河流入海径流多,推高潮势。

【解析】

【分析】本大题以钱塘江流域图及其近海夏季等盐度线分布图和钱塘江大潮为材料设置试题,涉及海水盐度、钱塘江潮形成等知识点,考查学生获取和解读信息能力及综合思维能力,培养学生的综合思维,区域认知和地理实践力等地理核心素养。

【小问1详解】

根据等盐度线分布图可知,我国钱塘江口近海夏季等盐度线向外海凸出,等盐度线数值自沿海向外海逐渐增大,主要原因是:夏季钱塘江进入丰水期,径流量大,入海口处汇入大量的陆地淡水,对沿岸海水起到稀释作用,导致河口处海水盐度较低;离河口越远的地区,受河水影响越小,海水盐度越高。

【小问2详解】

由于冬季为长江的枯水期,径流量小,对海水的稀疏作用减弱,与夏季相比,距海岸相同距离盐度升高,故28‰等盐度线上H点向陆地移动。

【小问3详解】

潮夕是由月球和太阳对地球表面海水的吸引力造成的。中秋节前后是农历的八月十五前后,此时日地月三者大致位于同一直线,天体的引潮力最大,正值天文大潮时期;此时正值北半球的夏半年,该地盛行东南季风,迎岸风会助长海水水位;杭州湾呈喇叭形,当潮水涌入时,会被不断推高;此时钱塘江正值丰水期,河流会对海水起到顶托作用,助涨潮水。

19. 阅读图文材料,完成下列要求。

土壤是环境各要素综合作用的产物。区域差异显著。下图示意我国土壤类型分布。

(1)说明丙地几乎没有发育成熟的土壤的原因。

(2)比较甲、乙两地土壤肥力差异,并分别说明原因。

(3)目前甲地在利用中存在土壤肥力降低的问题,试列出可以有效提高该地土壤肥力的措施。

【答案】(1)丙地位于青藏高原,气候寒冷干燥,植被稀少,生物活跃程度较差,因此几乎没有发育成熟的土壤。

(2)甲地土壤肥沃。夏季植物生长茂盛,增加有机质来源;冬季寒冷干燥,微生物分解有机质缓慢。乙地土壤不肥沃。气温较高,微生物活动活跃;水分较多,淋溶作用较强。

(3)秸秆还田;增施有机肥;种植绿肥作物(增肥作物);实行休耕、轮作;适当施用化肥等。

【解析】

【分析】本题以我国土壤类型分布图为材料设置试题,涉及土壤肥力的影响因素,保护土壤措施等相关内容,考查学生读图分析能力,综合应用评价能力,体现学生的地理实践力和综合思维素养。

【小问1详解】

根据图中信息可知,丙地位于青藏高原,海拔高,气候寒冷干燥,不适宜植物生长,且生物活跃程度也较差,因此几乎没有发育成熟的土壤。

【小问2详解】

根据图中信息可知,甲地位于我国东北地区,属于温带季风气候,夏季气温较高、降水较多,有利于植物生长,增加土壤有机质来源。冬季气候寒冷干燥,微生物分解有机质缓慢,有利于有机质的积累,所以东北地区的黑土肥沃。乙地位于我国南方地区,主要属于亚热带季风气候,降水量大,夏季高温,冬季温和,所以微生物活动活跃;由于降水多,淋溶作用强,不利于有机质积累,故土壤不肥沃。

【小问3详解】

相关试卷

这是一份2024宜宾叙州区二中高一上学期1月期末地理试题含解析,文件包含四川省宜宾市叙州区第二中学校2023-2024学年高一上学期1月期末地理试题含解析docx、四川省宜宾市叙州区第二中学校2023-2024学年高一上学期1月期末地理试题无答案docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共16页, 欢迎下载使用。

这是一份2024宜宾叙州区一中高二上学期1月期末地理试题含解析,文件包含四川省宜宾市叙州区第一中学校2023-2024学年高二上学期1月期末地理试题含解析docx、四川省宜宾市叙州区第一中学校2023-2024学年高二上学期1月期末地理试题无答案docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共19页, 欢迎下载使用。

这是一份四川省宜宾市叙州区第一中学2023-2024学年高一上学期期中地理试题(Word版附解析),共11页。试卷主要包含了选择题部分,非选择题部分等内容,欢迎下载使用。