08,辽宁省县级重点高中协作体2023-2024学年高二上学期末生物试题

展开

这是一份08,辽宁省县级重点高中协作体2023-2024学年高二上学期末生物试题,共25页。试卷主要包含了本试卷主要考试内容等内容,欢迎下载使用。

注意事项:

1.答题前,考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

4.本试卷主要考试内容:人教版选择性必修1、2。

一、选择题:本题共15小题,每小题2分,共30分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1. 交感神经紊乱主要是长期精神紧张、压力过大等原因引起的,因此在日常生活中要学会释放自己内心的压力,多注意休息,适量运动,保证充足的睡眠,养成良好的生活习惯。下列叙述错误的是( )

A. 交感神经和副交感神经都属于自主神经系统

B. 交感神经活动占优势会导致机体的食欲减退、心跳减慢

C. 机体处于压力状态时,交感神经活动可能占据优势

D. 机体精神紧张,肾上腺素分泌会增多

【答案】B

【解析】

【分析】支配内脏、血管和腺体的传出神经,它们的活动不受意识支配,称为自主神经系统。自主神经系统由交感神经和副交感神经两部分组成,它们的作用通常是相反的。

【详解】A、交感神经和副交感神经都属于自主神经系统,它们的活动不受意识支配,A正确;

B、交感神经活动占优势会导致心跳加快,支气管扩张,但胃肠的蠕动和消化腺的分泌活动减弱,B错误;

C、机体处于压力状态时,副交感神经受到抑制,而交感神经是兴奋的,使机体处于紧张状态,因此交感神经活动可能占据优势,C正确;

D、过度紧张的时候会导致肾上腺素分泌增多的,通常肾上腺素分泌增多会引起一系列的生理性反应,包括脸红出汗多心跳加速,甚至发抖等的表现,D正确。

故选B。

2. 脑卒中是由脑部血管突然破裂或血管阻塞导致血液不能流入大脑而引起的脑组织损伤的一种疾病。研究表明,若脑卒中患者出现血浆渗透压升高和代谢性酸中毒的症状,则其死亡率会明显升高。下列表述错误的是( )

A. 内环境稳态是指理化性质处于相对稳定状态

B. 静脉注射碳酸氢钠可能会降低脑卒中患者的死亡率

C. 血液中氧含量不足可能是引起酸中毒的重要原因

D. 血浆渗透压升高可引起组织液渗透压升高

【答案】A

【解析】

【分析】血浆、组织液和淋巴液通过动态的有机联系,共同构成机体内细胞生活的直接环境。为了区别于个体生活的外界环境,人们把这个由细胞外液构成的液体环境叫作内环境。

在神经系统和体液的调节下,通过各个器官、系统的协调活动,共同维持内环境相对稳定的状态。调节机制是:神经-体液-免疫调节网络。

【详解】A、内环境保持稳态时环境中组成成分和理化性质都处于相对稳定状态,A错误;

B、若脑卒中患者出现血浆渗透压升高和代谢性酸中毒,死亡率会明显增高,故静脉注射碳酸氢钠可以中和酸性物质,可能会降低脑卒中患者的死亡率,B正确;

C、血液中氧含量不足,导致人体细胞进行无氧呼吸产生乳酸,可能是引起呼吸性酸中毒的重要原因,C正确;

D、血浆渗透压升高后,溶质分子是可以透过毛细血管壁细胞进入组织液,从而导致组织液的渗透压升高,D正确。

故选A。

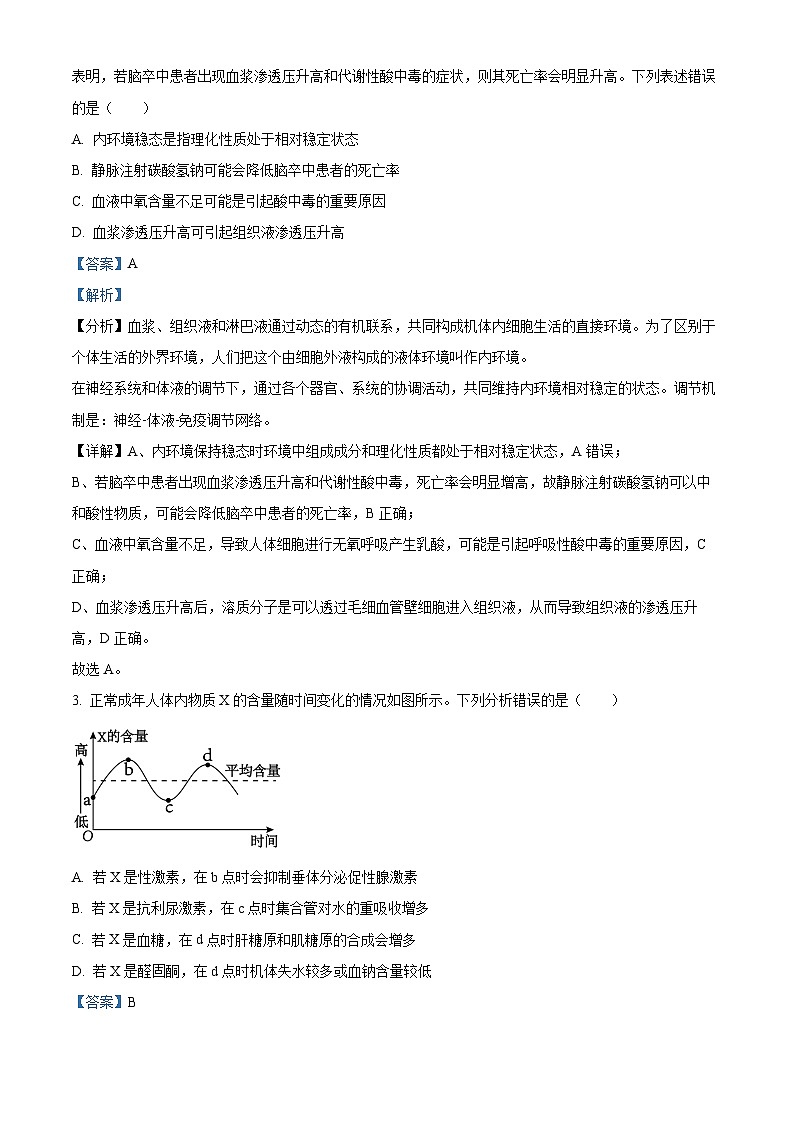

3. 正常成年人体内物质X的含量随时间变化的情况如图所示。下列分析错误的是( )

A. 若X是性激素,在b点时会抑制垂体分泌促性腺激素

B. 若X是抗利尿激素,在c点时集合管对水的重吸收增多

C. 若X是血糖,在d点时肝糖原和肌糖原的合成会增多

D. 若X是醛固酮,在d点时机体失水较多或血钠含量较低

【答案】B

【解析】

【分析】1、在一个系统中,系统本身工作的效果,反过来又作为信息调节该系统的工作,这种调节方式叫作反馈调节。

2、下丘脑、垂体和甲状腺功能的分级调节系统,也称为下丘脑—垂体—甲状腺轴;人和高等动物体内还有“下丘 脑—垂体—肾上腺皮质轴”“下丘脑—垂体—性腺轴”等, 人们将下丘脑、垂体和靶腺体之间存在的这种分层调控, 称为分级调节。分级调节可以放大激素的调节效应,形成多级反馈调节,有利于精细调控,从而维持机体的稳态。

【详解】A、若X是性激素,b点时性激素含量偏高,会通过负反馈调节机制抑制垂体分泌促性腺激素,以维持其自身含量的稳定,A正确;

B、抗利尿激素的作用是促进肾小管和集合管对水分的重吸收,若X是抗利尿激素,在c点时抗利尿激素的含量偏低,集合管对水的重吸收减少,B错误;

C、若X是血糖,在d点时血糖偏高,在胰岛素作用下,肝糖原和肌糖原的合成会增多,以降低血糖,维持血糖含量稳定,C正确;

D、当大量丢失水分使细胞外液量减少以及血钠含量降低时,肾上腺皮质增加分泌醛固酮,促进肾小管和集合管对Na+的重吸收,维持血钠含量的平衡。若X是醛固酮,在d点时醛固酮含量偏高,则说明此时机体失水较多或血钠含量较低,D正确。

故选B。

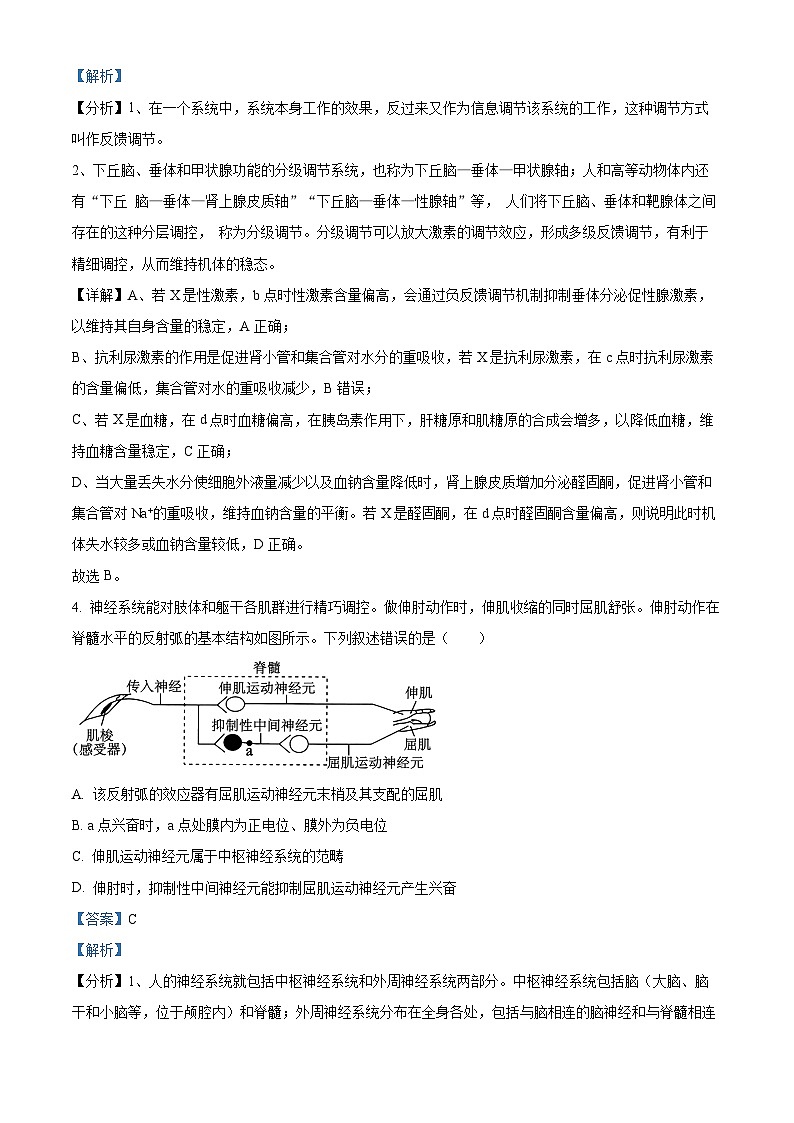

4. 神经系统能对肢体和躯干各肌群进行精巧调控。做伸肘动作时,伸肌收缩的同时屈肌舒张。伸肘动作在脊髓水平的反射弧的基本结构如图所示。下列叙述错误的是( )

A. 该反射弧的效应器有屈肌运动神经元末梢及其支配的屈肌

B. a点兴奋时,a点处膜内为正电位、膜外为负电位

C. 伸肌运动神经元属于中枢神经系统的范畴

D. 伸肘时,抑制性中间神经元能抑制屈肌运动神经元产生兴奋

【答案】C

【解析】

【分析】1、人的神经系统就包括中枢神经系统和外周神经系统两部分。中枢神经系统包括脑(大脑、脑干和小脑等,位于颅腔内)和脊髓;外周神经系统分布在全身各处,包括与脑相连的脑神经和与脊髓相连的脊神经,它们都含有传入神经(感觉神经)和传出神经(运动神经)。

2、反射弧通常是由感受器、传入神经、神经中枢、传出神经和效应器(传出神经末梢和它所支配的肌肉或腺体等)组成的。反射活动需要经过完整的反射弧来实现,如果反射弧中任何环节在结构、功能上受损,反射就不能完成。

【详解】A、反射弧的效应器是指传出神经末梢及其所支配的腺体或器官,该反射弧中传出神经为屈肌运动神经元、伸肌运动神经元,所以该反射弧的效应器有:屈肌运动神经元末梢及其支配的屈肌、伸肌运动神经元末梢及其支配的伸肌,A正确;

B、a点兴奋时,细胞膜对Na+的通透性增大,Na+内流,使a点处膜内变为正电位、膜外变为负电位,形成内正外负的动作电位,B正确;

C、中枢神经系统包括脑和脊髓,伸肌运动神经元是支配躯体运动的传出神经,属于外周神经系统的范畴,C错误;

D、伸肘时,抑制性中间神经元兴奋,释放抑制性神经递质,作用于屈肌运动神经元,能抑制屈肌运动神经元产生兴奋,D正确。

故选C。

5. 乙型肝炎病毒容易引起乙型肝炎,接种乙型肝炎疫苗是提高抵抗力的良好方法,通常乙型肝炎疫苗总共需要接种三针且需要间隔接种。第一针和第二针需要间隔一个月,半年后再注射第三针。下列有关说法正确的是( )

A. 疫苗作为抗体可以提高机体对某病原体的免疫力

B. 接种后体内可检测到乙型肝炎病毒抗体,表明该个体一定不会患乙型肝炎

C. 多次接种该疫苗的目的主要是提高体内浆细胞和细胞毒性T细胞的数量

D. 若两次接种间隔时间过短,则上一次接种后产生的抗体可能会将疫苗当作抗原进行攻击

【答案】D

【解析】

【分析】疫苗通常是用灭活的或减毒的病原体制成的生物制品。接种疫苗后,人体内可产生相应的抗体,从 而对特定传染病具有抵抗力。

【详解】AD、疫苗通常是用灭活的或减毒的病原体制成的生物制品,作为抗原可以刺激机体产生相应抗体。因此,若两次接种间隔时间过短,则上一次接种后产生的抗体可能会将疫苗当作抗原进行攻击,A错误,D正确;

B、接种后体内可检测到乙型肝炎病毒抗体,该抗体在一定时间内可以保持机体不感染乙肝病毒,但体内抗体的量会随时间下降,该个体仍可能患乙型肝炎,B错误;

C、两次或更多次数的接种,可以使机体产生更多的记忆细胞和抗体,提供对相关疾病的长期保护,C错误;

故选D。

6. 科学家发现,TRPV1是一种神经元细胞膜上的痛觉受体(一种跨膜蛋白),同时也是一种阳离子通道。辣椒素和热刺激均可激活TRPV1,导致机体产生痛觉,辣椒素和热刺激的作用过程如图所示。下列相关叙述错误的是( )

A. 吃辣椒的同时喝热饮可能会加重痛觉

B. 伤害性刺激引起机体产生痛觉的部位是大脑皮层

C. 图中Na+内流需要消耗有氧呼吸释放的能量

D. TRPV1能够感受热刺激并产生电信号,属于反射弧中的感受器成分

【答案】C

【解析】

【分析】根据题意,在口腔和皮肤的感觉神经末梢中,存在对辣椒素敏感的受体TRPV1受体,所以人吃辣椒后,辣椒素会与TRPV1受体结合,进行信息传递。

【详解】A、由题干信息可知,辣椒素和热刺激都可激活TRPV1,引发机体产生痛觉,故吃辣椒的同时喝热饮可能会加重痛觉,A正确;

B、机体所有的感觉是在大脑皮层形成的,因此伤害性刺激引起机体产生痛觉的部位是大脑皮层,B正确;

C、图中Na+内流为顺浓度梯度进行的协助扩散过程,不需要消耗能量,C错误;

D、由题干信息可知,TRPV1能够感受热刺激,引起阳离子内流,产生动作电位,实现电信号的转变,即能感受外界刺激,故属于反射弧中的感受器成分,D正确。

故选C。

7. 下列关于植物生长调节剂的叙述,错误的是( )

A. 植物生长调节剂的分子结构均与植物激素的相类似

B. 青鲜素可抑制发芽,从而延长蔬菜、水果的保鲜时间

C. 使用植物生长调节剂可提高作物产量、改善作物品质

D. 植物生长调节剂的使用受植物的生理状态和气候影响

【答案】A

【解析】

【分析】1、植物激素指的是在植物体内合成,从产生部位运输到作用部位,并且对植物体的生命活动产生显著调节作用的微量有机物。

2、植物生长调节剂:人工合成的对植物的生长发育有调节作用的与植物激素相类似作用的化学物质。

【详解】A、有些植物生长调节剂与植物激素具有相似的分子结构,有些植物生长调节剂与植物激素的分子结构完全不同,A错误;

B、青鲜素是一种植物生长调节剂,能抑制植物细胞生长与分裂从而抑制发芽,从而延长蔬菜、水果的保鲜时间,B正确;

C、使用某些植物生长调节剂可提高作物产量、改善作物品质,C正确;

D、植物生长调节剂的使用效果受植物的生理状态和气候等因素的影响,D正确。

故选A。

8. 研究人员对某森林草原交错区进行调查,发现与森林生态系统或草原生态系统相比,该交错区的物种数目较多,且某些物种的种群密度较大,该现象被称为“边缘效应”。下列叙述错误的是( )

A. 该交错区的植被垂直结构复杂,为动物创造了栖息空间和食物条件

B. 该交错区的物种数目较多,使该生态系统具有较高的抵抗力稳定性

C. 森林中的动物大多擅长快速奔跑,草原上树栖和攀缘生活的动物种类特别多

D. 一段时间后,该交错区因降水极少而出现一定程度的荒漠化,这属于群落的次生演替

【答案】C

【解析】

【分析】1、群落演替是指一个群落替代另一个群落的过程。群落演替包括初生演替和次生演替,初生演替是指在一个从来没有被植被覆盖的地面,或者是原来存在过植被,但被彻底消灭了的地方发生的演替;次生演替是指原来有的植被虽然已经不存在,但是原来有的土壤基本保留,甚至还保留有植物的种子和其他繁殖体的地方发生的演替。

2、物种数目的多少称为物种的丰富度。

3、人们把生态系统维持或恢复自身结构与功能处于相对平衡状态的能力,叫作生态系统的稳定性。

【详解】A、依题意,该交错区与森林生态系统或草原生态系统相比,该交错区的物种数目较多,则植被的垂直结构复杂,为动物创造了栖息空间和食物条件,A正确;

B、交错区的物种数目较多,该生态系统的自我调节能力强,使该生态系统具有较高的抵抗力稳定性,B正确;

C、森林中树栖和攀缘生活的动物种类特别多,草原上的动物大都有挖洞或快速奔跑的特点,C错误;

D、次生演替是指原来有的植被虽然已经不存在,但是原来有的土壤基本保留,甚至还保留有植物的种子和其他繁殖体的地方发生的演替。交错区有丰富的物种,因此该交错区出现一定程度的荒漠化的演替属于次生演替,D正确。

故选C。

9. 下列关于生态金字塔的叙述,错误的是( )

A. 能量金字塔的形状体现了能量流动逐级递减的特征

B. 数量金字塔通常呈上宽下窄的倒置金字塔形

C. 海洋中浮游植物寿命短,因此某时刻其生物量可能低于浮游动物的

D. 生态金字塔是能量金字塔、数量金字塔和生物量金字塔的统称

【答案】B

【解析】

【分析】生态系统各生物之间通过一系列的取食与被取食关系,不断传递着生产者所固定的能量,这种单方向的营养关系,叫做食物链。营养级是指处于食物链同一环节的全部生物的总和。各营养级之间的某种数量关系可用金字塔来表示,如能量金字塔、生物量金字塔、数量金字塔。

【详解】A、能量金字塔表现为上窄下宽型,说明了营养级越低所含的能量越多,相反营养级越高所含的能量越少,体现了了能量流动逐级递减的特征,A正确;

B、一般情况下说,营养级越低,生物个体数量越多,所以数量金字塔通常呈上窄下宽的正金字塔形,B错误;

C、由于海洋中浮游植物寿命短、生长周期短、且含纤维素少等特征,因此某时刻其生物量可能低于浮游动物的,C正确;

D、生态金字塔包括了能量金字塔、数量金字塔和生物量金字塔,D正确。

故选B。

10. 叶蝉是危害茶树的主要害虫之一,对茶叶的产量和品质影响很大,游猎型和结网型蜘蛛都捕食叶蝉。两类茶园中蜘蛛的丰富度如表所示。林下茶园中的乔木为某种能捕食叶蝉和各种蜘蛛的食虫鸟提供了栖息场所。下列相关分析正确的是( )

注:①林下茶园—茶树与马尾松(乔木)间作;常规茶园—无树木遮阴。②两类茶园的管理方式相同。

A. 常规茶园中所有茶树、叶蝉和蜘蛛共同构成了生物群落

B. 食虫鸟进入林下茶园后,其在食物链中处于第四营养级

C. 与常规茶园相比,林下茶园改变的主要是群落的水平结构

D. 相比于常规茶园,林下茶园中结网型蜘蛛丰富度较高,可能与马尾松的遮阴有关

【答案】D

【解析】

【分析】生态系统中生物之间由于捕食关系形成的一种联系,就是食物链。食物链彼此相互交错连接成的复杂营养关系,就是食物网。生产者为第一营养级,消费者所处营养级不固定。食物链上一般不超过5个营养级,食物链只包含生产者和消费者。食物链、食物网的起点是生产者,终点是不被其他动物所食的动物,即最高营养级。消费者级别与营养级级别相差 1,食物网的复杂程度取决于有食物联系的生物的种类而非数量。

生活在同一区域的不同种群不是孤立的,而是直接或间接地联系着,共同构成了有序的整体—群落。

【详解】A、常规茶园中所有植物、动物和微生物共同构成了生物群落,不仅仅是茶树、叶蝉和蜘蛛,A错误;

B、林下茶园存在以下食物链,①茶树→叶蝉→游猎型和结网型蜘蛛→食虫鸟;②茶树→叶蝉→→食虫鸟,所以食虫鸟在食物链中处于第三、四营养级,B错误;

C、与常规茶园相比,林下茶园改变的主要是群落的垂直结构,因为是茶树与马尾松(乔木)间作,出现了明显的分层现象,C错误;

D、马尾松起到遮阴作用,有利于结网型蜘蛛的生存和繁衍,故林下茶园中结网型蜘蛛丰富度较高,D正确。

故选D。

11. 2,2-双对氯苯基-1,1-二氯乙烷(DDD)是一种杀虫剂,在生物体内很难降解且不易被排出。某湖泊曾经使用过DDD,现检测出该水体中的DDD浓度为0.02μg⋅kg-1,生活在该水体中的生物甲、乙、丙、丁体内DDD浓度依次为)0.10μg⋅kg-1、0.53μg⋅kg-1、15.50μg⋅kg-1、16.10μg•kg-1。下列叙述错误的是( )

A. 生物甲可能处于最低营养级

B. 生物丙、丁很可能处于同一营养级

C. DDD能扩散到全球

D. DDD在生物甲~丁间的传递过程可看作是物质循环

【答案】D

【解析】

【分析】生物富集又称“生物浓缩“。指通过生态系统中食物链或食物网的各营养级的传递,某些重金属、难分解化合物等,在生物体内逐步浓集增大的趋势。而且随着营养级的不断提高,有害污染物的浓集程度也越高,最高营养级的肉食动物最易受害。

【详解】A、题干分析可知,生物甲体内的DDD浓度为0.10μg⋅kg-1,所有生物中浓度最小,而生物富集现象中,营养级越高有毒有害物质浓度越高,所以生物甲可能处于最低营养级,A正确;

B、生物丙DDD浓度为15.50μg⋅kg-1,生物丁DDD浓度为16.10μg•kg-1,两者浓度相似,所以生物丙、丁很可能处于同一营养级,B正确;

C、有害物质通过食物链在生产者和消费者体内不断积累,且这种有害物质会随着生物的转移而出现全球性,所以DDD能扩散到全球,C正确;

D、物质的循环发生在生物群落和非生物环境之间,DDD在生物甲~丁间的传递过程并不能体现物质循环,D错误。

故选D。

12. 三裂叶豚草是危害较大的外来入侵植物之一。某锈菌对三裂叶豚草表现为专一性寄生,使其叶片出现锈斑。为有效控制三裂叶豚草,科研人员开展了生物控制试验,各组样地中三裂叶豚草初始播种量一致,实验及结果如表所示。下列分析错误的是( )

A. 入侵种爆发时,种群增长曲线往往近似“J”形

B. 入侵植物爆发式增长时,通常会降低入侵地生物的多样性

C. 该生物防治实验利用了寄生、捕食和种间竞争的关系

D. 为取得更好的防治效果,可用锈菌和广聚萤叶甲虫综合防治

【答案】D

【解析】

【分析】生物入侵是指某种生物从外地自然传入或人为引种后成为野生状态,并对本地生态系统造成一定危害的现象。这些生物被叫做外来物种。外来入侵物种具有生态适应能力强,繁殖能力强,传播能力强等特点。

【详解】A、入侵种爆发时,由于空间、资源等充足,且其它生物制约非常小,因此种群增长曲线往往近似“J”形,A正确;

B、入侵植物爆发式增长时,由于入侵植物存在竞争优势,可能会使某些物种灭绝,故通常会降低入侵地生物的多样性,B正确;

C、三裂叶豚草与野艾蒿间是竞争关系,广聚萤叶甲虫和三裂叶豚草间是捕食关系,三裂叶豚草和锈菌间是寄生关系,因此该生物防治实验利用了寄生、捕食和种间竞争关系,C正确;

D、由表格数据可知,丙组:三裂叶豚草+广聚莹叶甲与甲组比,三裂叶豚草种群密度更大,可见利用广聚莹叶甲取食三裂叶豚草,不能抑制三裂叶豚草蔓延,因此为取得更好的防治效果,不可用锈菌和广聚萤叶甲虫综合防治,D错误。

故选D。

13. 树线是划分高山景观类型的重要生态过渡带,也是高海拔山地天然森林分布的上限,树线以上为高山灌丛和草甸,树线以下是以乔木为主的森林,如图1所示。气候变暖造成树线以上的植被厚度增加,植被厚度对树线上升幅度的影响如图2所示。植被厚度较大时会形成一道厚厚的封锁墙,种子落于此地难以萌发。下列分析错误的是( )

A. 影响树线上下植物群落分布的环境因素主要是温度

B. 气候变暖使树线上升,过渡带生物的生态位保持稳定

C. 树线以上的植被厚度越大,则树线的上升幅度越小

D. 树线上下分布着不同的植物群落,属于群落的水平结构

【答案】B

【解析】

【分析】1、群落的结构分为垂直结构和水平结构。群落结构的意义在于能提高生物群落对光等资源的利用率。

2、据图2分析:植被厚度指数越大,树线上升幅度越小。

【详解】A、由于树线上和树线下的海拔不同,两个地方的温度不同,因此影响了两个地方的植物群落的分布,A正确;

B、气候变暖使树线上升,过渡带的生物种类可能发生一定的改变,该地带生物的食物、栖息环境等均可能发生一定的改变,即生态位可能发生改变,B错误;

C、由题干信息可知,植被厚度增加,会使落于此地的植物种子难以萌发,使树线上升幅度减小,C正确;

D、树线上和树线下为不同的地段,这两个地方的植物群落的不同体现了群落的水平结构,D正确。

故选B

14. 人类活动对生态环境有着重要的影响。下列有关说法正确的是( )

A. 人类对氟氯烃、哈龙等化合物的使用,会导致温室效应

B. 鲸鱼处在食物链顶端,大量捕杀鲸鱼,不会导致海洋生态系统失衡

C. 大量砍伐森林导致栖息地退化消失,这是生物多样性丧失的主要原因之一

D. 湿地有净化水体的作用,只要向湿地排放工业废水,就可以解决废水污染问题

【答案】C

【解析】

【分析】全球环境问题,也称国际环境问题或者地球环境问题,指超越主权国国界和管辖范围的全球性的环境污染和生态平衡破坏问题。主要包括全球气候变化、水资源短缺、臭氧层破坏、酸雨、土地荒漠化、海洋污染和生物多样性锐减等。

【详解】A、由于人类对氟氯烃、 哈龙等化合物的使用,大气中臭氧的含量持续下降,甚至出现了“臭氧层空洞”,A错误;

B、鲸鱼处在食物链顶端,大量捕杀鲸鱼,会导致物种多样性降低,从而会导致海洋生态系统失衡,B错误;

C、大量砍伐森林导致栖息地退化消失或碎片化,是生物多样丧失的主要原因之一,C正确;

D、湿地有净化水体的作用,但是当污染物超过水体的自净能力后,不仅不能解决废水污染问题,还是会引发新的环境问题,D错误。

故选C。

15. 下列关于生态系统中的信息和信息传递的叙述,错误的是( )

A. 各种信息传递均有利于调节生物的种间关系

B. 生态系统的信息传递可存在于种群内部以及不同生物种群之间

C. 一些动物可以通过不止一种类型的信息进行交流

D. 信息传递过程中,信息源产生的信息经过信道传播到信息受体

【答案】A

【解析】

【分析】信息传递在生态系统中的作用:(1)个体:生命活动的正常进行,离不开信息的传递。(2)种群:生物种群的繁衍,离不开信息的传递。(3)群落和生态系统:能调节生物的种间关系,以维持生态系统的稳定。

【详解】A、信息传递不都是有利的,如有些植物在受到动物取食后,会产生一种毒素,使动物不能取食,A错误;

B、信息传递存在于生态系统的各种成分之间,不仅仅存在于生物成分之间,也存在于生物与无机环境之间,B正确;

C、一些动物可以通过不止一种类型的信息进行交流,比如食草动物远处通过识别植物的绿色(物理信息)搜寻食物,近处通过植物的气味(化学信息)辨别和摄取食物,C正确;

D、信息传递过程中,信息源产生的信息经过信道传播到信息受体,D正确。

故选A。

二、选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分。在每小题给出的四个选项中,有一项或多项是符合题目要求的。全部选对得3分,选对但不全得1分,有选错得0分。

16. 某研究小组利用两种品系的大鼠进行了实验:取甲品系大鼠的皮肤片移植到自身的另一部位并标记为A组,同时取甲品系大鼠的皮肤片移植给乙品系大鼠并标记为B组,给予两组大鼠相同的饲养条件,每隔一定时间观测各组皮肤片的存活状态,并记录、计算皮肤片的存活率。下列有关说法正确的是( )

A. B组皮肤片的存活率小于A组的,因为B组发生了比较明显的体液免疫

B. 若B组皮肤片的存活率几乎等于A组的,则主要是因为两组大鼠之间不存在生殖隔离

C. 若B组皮肤片的存活率低,给该组大鼠注射免疫抑制剂,则在一定程度上可增大其存活率

D. 再次对实验后的B组的乙品系大鼠做相同的实验,皮肤片的存活率会更大

【答案】C

【解析】

【分析】1、排斥反应指移植物作为“非己”成分被免疫系统识别、破坏和清除的免疫反应,此时细胞免疫发挥作用。

2、依题意可知,本实验的实验目的是研究大鼠皮肤移植后的皮肤存活率,自变量为移植的两种品系的大鼠皮肤,因变量为皮肤存活率,即移植存活的皮肤片数占总移植皮肤片数的百分比。

【详解】A、依题意,A组实验是取自身皮肤移植到另一部位,B组实验是甲品系大鼠的皮肤片移植给乙品系大鼠,B组实验中供者与受者的HLA差异比A组大,发生比较明显的细胞免疫,A错误;

B、若B组皮肤片的存活率几乎等于A组的,则主要是因为甲品系和乙品系的大鼠的HLA差异小,B错误;

C、若B组皮肤片的存活率低,主要是因为细胞免疫会对异体皮肤加以破坏和清除,给该组大鼠注射免疫抑制剂,降低其细胞免疫能力,则在一定程度上可增大其存活率,C正确;

D、再次对实验后的B组的乙品系大鼠做相同的实验,会引发机体二次免疫,二次免疫比初次免疫能力更强,皮肤片的存活率会更小,D错误。

故选C。

17. 肠道菌群能通过菌体自身或其代谢产物对人脑产生影响,人脑也能通过调节影响肠道菌群,部分机制如图所示。致病菌产生的毒素可刺激肠嗜铬细胞分泌5-HT,引起迷走神经产生兴奋,信号沿着外周神经传递到大脑,进而产生呕吐反射。细胞Ⅱ释放的细胞因子含量上升会促进下丘脑分泌物质a。下列说法正确的是( )

A. 细胞Ⅰ属于抗原呈递细胞,在体液免疫和细胞免疫中均能发挥呈递作用

B. 细胞Ⅱ表面特定分子发生变化并与B细胞结合是激活B细胞的信号之一

C. 呕吐反射能及时将有害物质排出体外,避免对机体造成伤害

D. 机体只要出现肠道菌群,就会一直产生大量的皮质激素来保护黏膜、调节肠道菌群

【答案】ABC

【解析】

【分析】题图中I为抗原呈递细胞,II为辅助性T细胞,III为浆细胞;a为下丘脑合成并分泌的促肾上腺皮质激素释放激素,b为垂体合成并分泌的促肾上腺皮质激素。皮质激素可以保护黏膜、调节肠道菌群,并抑制细胞II的活性。

【详解】A、细胞Ⅰ属于抗原呈递细胞,可以摄取、加工处理抗原,并且可以将抗原信息暴露在细胞表面,以便呈递给其他免疫细胞,在体液免疫和细胞免疫中均能发挥呈递作用,A正确;

B、细胞Ⅱ为辅助性T细胞,抗原呈递细胞将抗原处理后呈递在细胞表面,然后传递给辅助性T细胞,辅助性T细胞表面的特定分子发生变化并与B细胞结合,这是激活B细胞的第二个信号,B正确;

C、致病菌产生的毒素可刺激肠嗜铬细胞分泌5-HT,经过一系列信号传递进而产生呕吐反射,呕吐反射能及时将有害物质排出体外,避免对机体造成持续伤害,C正确;

D、肠道菌群失调时,肠道中的致病菌被细胞I(抗原呈递细胞)识别并摄取处理后呈递给细胞II(辅助性T细胞),辅助性T细胞产生的细胞因子通过血液运输作用于下丘脑,通过“下丘脑—垂体—肾上腺皮质轴”调节皮质激素的含量,保护黏膜、调节肠道菌群,并不是机体只要出现肠道菌群,就会一直产生大量的皮质激素,D错误。

故选ABC。

18. 对植物向光性产生原因的解释有两种:假说Ⅰ认为植物向光性是由生长素在向光侧和背光侧分布不均匀引起的;假说Ⅱ认为植物向光性是由抑制物质(如MBOA)在向光侧和背光侧分布不均匀引起的。研究人员以玉米胚芽鞘尖端为材料设置了如图所示的实验,处理相同时间后,对相关物质进行检测,实验结果如表所示。下列有关说法正确的是( )

A. 若实验结果a1=a2,a3=a4,b1>b2,b3=b4,则支持假说Ⅱ

B. 若实验结果支持假说Ⅱ,则该抑制物质可能见光易分解

C. 若实验结果为a1b2,b3=b4,A正确;

B、若实验结果支持假说Ⅱ,说明抑制物质在向光侧分布多,向光侧生长的慢,植物弯向光源生长。如果该物质见光分解,则向光侧该抑制物质分布少,植物会背向光源一侧生长,B错误;

C、实验结果为a1”“ ④. 与b组相比,c组小鼠的胰岛B细胞被破坏得更严重,血浆胰岛素浓度更低

24. ①. 交感神经 ②. 胰高血糖素

【解析】

【分析】在血糖平衡的调节过程中,胰岛素具有促进细胞摄取、利用、储存和转化葡萄糖的作用,是人体内唯一降低血糖的激素,胰高血糖素主要是促进血糖的来路,即促进肝糖原的分解和非糖物质转化为葡萄糖,提高血糖浓度;肾上腺素在血糖平衡的调节过程中,与胰高血糖素具有协同作用,二者可共同作用使血糖升高。

【小问1详解】

由于胰岛B细胞的细胞膜上有STZ的特异性转运体,因此给小鼠注射STZ后,STZ能特异性地进入胰岛B细胞。题干信息“链脲佐菌素(STZ)能特异性地进入胰岛B细胞,使胞内NAD⁺和ATP耗竭引起活性氧积累,导致细胞结构被破坏”分析可知,STZ会破坏胰岛B细胞,从而使小鼠体内的胰岛素含量明显降低。

【小问2详解】

①本实验是为了研究成纤维细胞生长因子(FGF)有一定的降低血糖的效果,因此需要小鼠有较高的血糖浓度,所以给小鼠注射STZ的目的是构建高血糖模型小鼠。

②a组不注射STZ,胰岛素浓度是3.45,c组持续4周注射一定浓度的 STZ,胰岛素浓度为6.09,b组前2周不注射,后2周注射一定浓度的 STZ,对胰岛素分泌的影响相对c组较小,故第一次测量血糖浓度时,表格①处的数据范围为3.45~6.09。

③b组前2周不注射,后2周注射一定浓度的 STZ,c组持续4周注射一定浓度的 STZ,相比b组,c组胰岛B细胞被破坏得更严重,血浆胰岛素浓度更低,降低血糖浓度的能力更弱,因此第二次测量血糖浓度时,表格②处的数据>4.10。

④由于c组持续4周注射一定浓度的 STZ,对胰岛B细胞被破坏得更严重,血浆胰岛素浓度更低,降低血糖浓度的能力更弱。

【小问3详解】

血糖含量降低会使得下丘脑某区域兴奋,通过交感神经使胰岛A细胞分泌胰高血糖素,使得血糖含量上升。

23. 研究人员为探讨不同放牧强度对草群特征和物种多样性的影响,在某马场划出一个实验区,设置4个大小相同的正方形处理区,用不同数量的马群(其他条件相同)放牧一段时间后,结果如表所示。回答下列问题:

(1)研究人员采用样方法调查实验区内某双子叶植物的种群密度,常采用____法取样,取样的关键是要做到____,不能掺入主观因素。

(2)根据表中数据分析,与不放牧区相比,中度放牧区草群的再生能力更____(填“强”或“弱”)。草群丰富度下降的处理区是____。

(3)研究人员为调查该马场中生活的一种活动范围广的大型有害昆虫的种群特征,先后2次(间隔3天)对该昆虫种群展开调查,2次调查数据的统计结果如图所示。若2次调查间隔期内,该昆虫种群遭遇了性引诱剂的诱杀,则该过程利用了____信息,导致____(答出1种种群数量特征)发生明显改变,上述种群数量特征可能通过影响____直接影响种群密度。研究人员通过____可以预测该昆虫种群数量的变化趋势。

【答案】(1) ①. 五点取样 ②. 随机取样

(2) ①. 强 ②. 重度放牧区

(3) ①. 化学 ②. 性别比例 ③. 出生率 ④. 年龄结构

【解析】

【分析】分析表格:表为不同放牧强度对草群特征和物种多样性的影响,随着放牧强度增加,草群高度不断减少,而草群丰富度和密度先升高后降低。

【小问1详解】

在调查植物等不活动或活动能力差的动物的种群密度时,一般采用样方法,在采样时,常采用五点取样法取样;取样的关键是要做到随机取样,不能掺入主观因素,以免影响调查结果。

小问2详解】

根据表中数据分析,与不放牧区相比,中度放牧区草群的丰富度更高,草群密度更大,故其再生能力更强;据表分析,重度放牧使得草群丰富度比不放牧低,故草群丰富度下降的处理区是重度放牧区。

【小问3详解】

生态系统中的信息可分为物理信息、化学信息和行为信息,利用性引诱剂诱杀害虫属于化学信息;分析题图可知,第2次调查中雄性比例明显减少,说明利用性引诱剂诱杀害虫,主要为雄性害虫,使得性别比例发生明显改变;导致雌雄个体进行交配繁殖受到影响,从而通过影响出生率来影响种群密度;题图为该昆虫的年龄结构图,可用来预测该昆虫种群数量未来的变化趋势。

24. 实验小组将活化的酵母菌接种到一定浓度的葡萄糖溶液中,充分混匀后均分为甲、乙两组,将甲组培养在充足氧气条件下,将乙组培养在低氧条件下,其他培养条件相同且适宜,定时检测培养液中酵母菌的数量。回答下列问题:

(1)为探究两组培养液中酵母菌种群数量的动态变化情况,实验小组利用血细胞计数板计数时,应先将____放在血细胞计数板的计数室上,待培养液从边缘处自行渗入计数室,吸去多余培养液再进行计数。如果一个小方格内酵母菌过多,难以数清,应将吸取的样液进行____。

(2)甲、乙两组培养液中的酵母菌达到K值时的种群数量____(填“相等”或“不相等”)。

(3)在有氧的条件下,增加培养液中的葡萄糖浓度____(填“一定”或“不一定”)会提高酵母菌种群的K值,原因是____。

(4)培养液中的酵母菌达到K值后种群数量的变化趋势为减少,原因是____。

【答案】(1) ①. 盖玻片 ②. 稀释

(2)不相等 (3) ①. 不一定 ②. 培养液中的葡萄糖浓度偏高会影响酵母菌的活性,从而降低种群的K值

(4)培养液中营养物质的减少、有害物质的积累

【解析】

【分析】酵母菌是兼性厌氧的单细胞真核生物。酵母菌进行有氧呼吸时,可以将葡萄糖氧化分解为二氧化碳和水,同时释放大量的能量。酵母菌进行无氧呼吸时,可以将葡萄糖分解为酒精和二氧化碳,释放少量的能量。

酵母菌种群密度调查方法:抽样检测方法--显微计数。相关注意事项:(1)显微镜计数时,对于压在小方格边线上的酵母菌,应只计固定的相邻两个边及其顶角的酵母菌。(2)从试管中吸出培养液进行计数前,需将试管轻轻振荡几次,目的是使培养液中的酵母菌均匀分布,减少误差。

【小问1详解】

实验小组利用血细胞计数板计数时,应先将盖玻片放在血细胞计数板的计数室上,待培养液从边缘处自行渗入计数室,吸去多余培养液再进行计数。如果一个小方格内酵母菌过多,难以数清,说明酵母菌的数量太多,应将吸取的样液进行稀释后再进行观察。

【小问2详解】

由于甲乙两组的培养条件不同,甲组培养在充足氧气条件下,将乙组培养在低氧条件下,那么甲组酵母菌进行有氧呼吸产生的能量更多,因而酵母菌的种群数量更大,乙组较小,因此甲、乙两组培养液中的酵母菌达到K值时的种群数量不相等。

【小问3详解】

在有氧的条件下,增加培养液中的葡萄糖浓度不一定会提高酵母菌种群的K值,原因是培养液中的葡萄糖浓度偏高会影响酵母菌的活性,从而降低种群的K值。

【小问4详解】

培养液中的酵母菌达到K值后种群数量的变化趋势为减少,原因是培养液中营养物质的减少、有害物质的积累。这些有害物质的积累会抑制酵母菌的增殖。

25. 辽宁省抚顺市清原满族自治县最南端的长白山余脉龙岗山拥有典型的温带森林生态系统,是辽东地区重要珍稀濒危物种的栖息地和重要生态屏障区。该生态系统中,生态位重叠的两种动物甲、乙发生了生态位分化,如图所示。甲主要以植物a为食,乙主要以植物b为食,两者又共同以植食性动物c为食。回答下列问题:

(1)甲处于第____营养级。a、b中的能量沿着____单向流动,最终以____的形式散失。生态位分化有利于降低竞争的紧张度,是经过长期的____形成的。

(2)科研小组对该森林生态系统的能量流动进行定量分析,得出相关数据,如表所示(X表示能量流动的去向之一,Y、Z表示能量值,能量单位为J⋅cm-2,a-1,假设肉食性动物只占据一个营养级)。据表分析,X是指____的能量,流入该生态系统的总能量值为____。能量从植食性动物到肉食性动物的传递效率约为____%(请保留2位小数)。

(3)为了追求经济利益最大化,有些地区将大面积自然林开发成单一树种经济林,而林产品的长期单一化使生物资源的可持续发展面临困境,这是因为____。

【答案】25. ①. 二、三 ②. 食物链(或食物网) ③. 热能 ④. 自然选择(或进化)

26. ①. 未利用 ②. 202.1 ③. 1.75

27. 单一树种经济林的自我调节能力减弱,易暴发病虫害

【解析】

【分析】生态系统中生物之间由于捕食关系形成的一种联系,就是食物链。食物链彼此相互交错连接成的复杂营养关系,就是食物网。生产者为第一营养级,消费者所处营养级不固定。食物链上一般不超过5个营养级,食物链只包含生产者和消费者。食物链、食物网的起点是生产者,终点是不被其他动物所食的动物,即最高营养级。消费者级别与营养级级别相差 1,食物网的复杂程度取决于有食物联系的生物的种类而非数量。

生态系统的功能包括物质循环、能量流动和信息传递。输入第一营养级的能量,一部分在生产者的呼吸作用中以热能的形式散失了;另一部分用于生产者的生长、发育和繁殖等生命活动,储存在植物体的有机物中。

【小问1详解】

甲主要以植物a为食,又以植食性动物c为食,所以甲处于第二、三营养级。生态系统的能量流动沿着食物链(食物网)单向进行,最终以热能的形式散失。生态位分化有利于降低竞争的紧张度,是经过长期形成的的自然选择形成的。

【小问2详解】

以生产者为例,流经生态系统的总能量为生产者固定的太阳能。该能量的去向有:一部分在生产者的呼吸作用中以热能的形式散失了;另一部分用于生产者的生长、发育和繁殖等生命活动,这部分能量中一部分会流向下一营养级,一部分流向分解者,还有一部分是未利用的能量,所以X是指未利用的能量。流入该生态系统的总能量=生产者输入的能量+人工输入的能量=52.0+4.5+103+12.5+2.2+13.4+7.4+0.4+6.7=202.1J⋅cm-2,a-1,植食性动物到肉食性动物的传递效率=肉食性动物的同化量/植食性动物=1.75%。

【小问3详解】

为了追求经济利益最大化,有些地区将大面积自然林开发成单一树种经济林,而林产品的长期单一化使生物资源的可持续发展面临困境,这是因为单一树种经济林的自我调节能力减弱,易暴发病虫害。茶园类型

游猎型蜘蛛丰富度

结网型蜘蛛丰富度

林下茶园

14

12

常规茶园

14

8

组别

三裂叶豚草生物量/(kg·m-2)

第 1年

第2年

第 3年

甲组:三裂叶豚草

8.07

12.24

12.24

乙组:三裂叶豚草+锈菌

7.65

6.43

4.77

丙组:三裂叶豚草+广聚萤叶甲虫

8.10

12.43

12.78

丁组:三裂叶豚草+野艾蒿

4.89

4.02

3.12

项目

甲

乙

丙

丁

生长素的量

a1

a2

a3

a4

MBOA的量

b1

b2

b3

b4

项目

捕获数/只

标记数/只

雌性个数/只

雄性个数/只

初捕

32

32

14

18

重捕

36

4

18

18

实验步骤

a组

b组

c组

1.注射一定浓度的 STZ

不注射

前2周不注射,后2周注射

持续4周注射

2.第一次测量血糖浓度/(mml·L-1)

3.45

①

6.09

3.注射 FGF/(1mg·kg-1)

不注射

每3天一次,3次

每3天一次,3次

4.第二次测量血糖浓度/(mml·L-1)

3.43

4.10

②

处理区

草群丰富度/种

草群平均高度/cm

草群密度/(株·m-2)

不放牧区

22

14.1

305.4

轻度放牧区

23

9.6

324.8

中度放牧区

25

9.3

329.1

重度放牧区

18

7.2

254.5

生物类型

呼吸作用散失的能量

流向分解者的能量

X

流向下一营养级的能量

外来有机物输入的能量

生产者

52.0

4.5

103.0

Y

0

植食性动物

12.5

2.2

13.4

z

7.0

肉食性动物

7.4

0.4

6.7

0

14.0

相关试卷

这是一份2024辽宁省县级重点高中协作体高二上学期末考试生物PDF版含答案,共5页。

这是一份2024辽宁省县级重点高中协作体高三上学期末考试生物PDF版含答案,共5页。

这是一份辽宁省县级重点高中协作体2023-2024学年高二上学期期中考试生物,文件包含辽宁省县级重点高中协作体2023-2024学年高二上学期期中考试生物试题doc、高二生物答案pdf等2份试卷配套教学资源,其中试卷共14页, 欢迎下载使用。