所属成套资源:沪科版八年级物理下册同步精品讲义+强化训练(原卷版+解析)

沪科版八年级物理下册同步精品讲义 第13讲 小粒子与大宇宙(讲义)(原卷版+解析)

展开

这是一份沪科版八年级物理下册同步精品讲义 第13讲 小粒子与大宇宙(讲义)(原卷版+解析),共24页。

\l "_Tc11827" 考点二 看不见的运动 PAGEREF _Tc11827 \h 2

\l "_Tc9860" 考点三 探索宇宙 PAGEREF _Tc9860 \h 4

考点一 走进微观

1.按照人们探索微观世界形成的认识,下列微观粒子尺度最小的是( )

A.分子B.原子C.原子核D.电子

2.关于分子、原子,下列说法正确的是( )

A.物质是由分子和原子构成的

B.原子就是分子

C.一粒灰尘就是一个分子

D.分子的直径约1mm

3.下列各项排列中,按照尺度的数量级由大到小排列的是( )

A.银河系、太阳系、地球、生物体、分子、原子核、电子、夸克

B.太阳系、银河系、地球、生物体、原子核、分子、电子、夸克

C.银河系、太阳系、地球、生物体、原子核、分子、夸克、电子

D.太阳系、银河系、地球、生物体、分子、原子核、夸克、电子

4.物质在不同状态下的分子模型如图所示,下列有关说法正确的是( )

A.甲图中分子间距最近,不易被压缩,容易被拉伸

B.乙图中分子无固定排列,组成的物质具有流动性

C.丙图中分子排列杂乱,分子间的作用力几乎为零

D.物质由甲状态变为乙状态,这个过程内能变小

5.气体容易被压缩,固体、液体不容易被压缩,其原因是( )

A.构成气体的分子看不见、摸不着,构成液体、固体的分子看得见、摸得着

B.构成气体的分子大,构成液体、固体的分子小

C.构成气体的分子缩小的程度大,构成液体、固体的分子间间隔小

D.构成气体的分子间间隔大,构成液体、固体的分子间间隔小

6.下列说法正确的是( )

A.中子是物理学家卢瑟福发现的

B.质子是人们最早发现比原子更小的微粒

C.原子的核式结构模型是由查德威克提出的

D.汤姆逊发现了电子,从而说明原子是可以再分的

7.下列说法正确的是( )

A.电子是汤姆生发现的,电子的发现说明了分子是可分的

B.查德威克发现了中子的存在,证明中子是带负电的粒子

C.盖尔曼提出了夸克的设想,并且建立了原子的行星模型

D.卢瑟福发现了质子的存在,质子是带正电的粒子

考点二 看不见的运动

8.分子的动理论:物质是由 组成的,分子在不停地做 ,分子间存在相互作用力是指 、 。

9.如图所示,王亚平在第二次太空授课液桥演示实验中,将两块透明板上的水球接触后合成一个,说明分子间存在 ;如果这个实验在地球上完成,液桥的长度会 (选填“变长”或“变短”),这是因为受到了 的影响。

10.如图所示,磨平的铅块能紧紧地“粘”在一起,说明 。

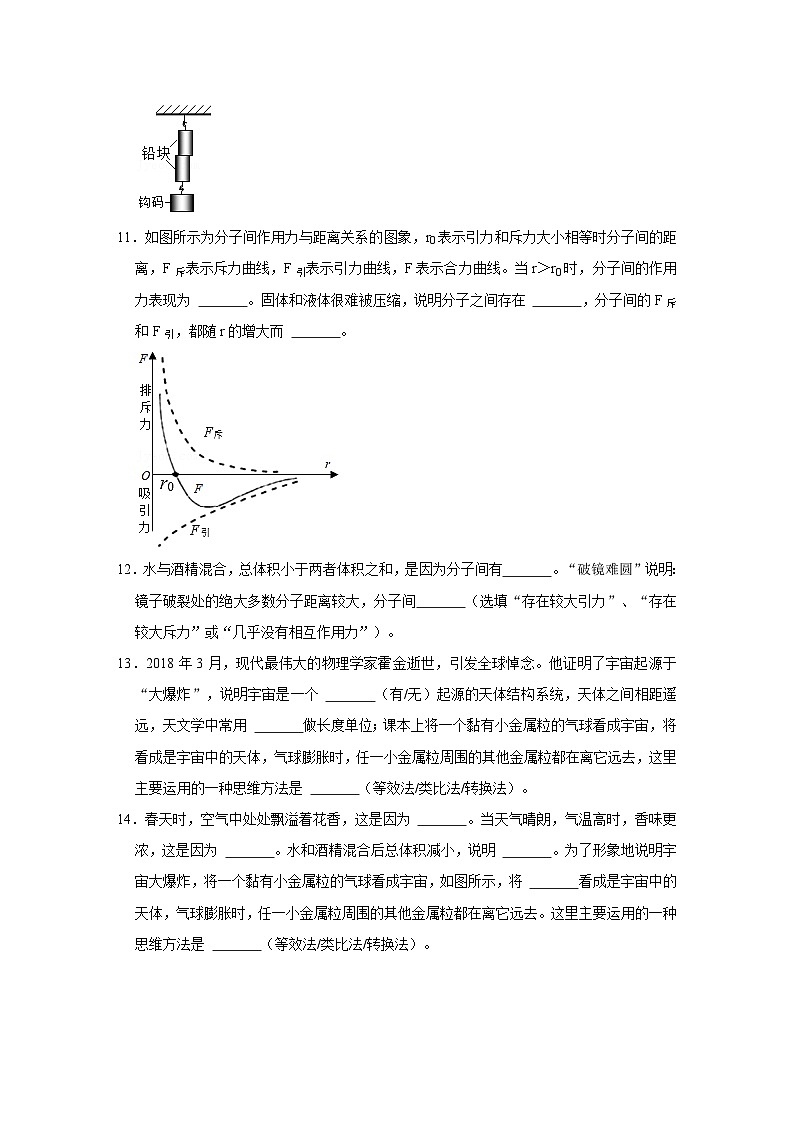

11.如图所示为分子间作用力与距离关系的图象,r0表示引力和斥力大小相等时分子间的距离,F斥表示斥力曲线,F引表示引力曲线,F表示合力曲线。当r>r0时,分子间的作用力表现为 。固体和液体很难被压缩,说明分子之间存在 ,分子间的F斥和F引,都随r的增大而 。

12.水与酒精混合,总体积小于两者体积之和,是因为分子间有 。“破镜难圆”说明:镜子破裂处的绝大多数分子距离较大,分子间 (选填“存在较大引力”、“存在较大斥力”或“几乎没有相互作用力”)。

13.2018年3月,现代最伟大的物理学家霍金逝世,引发全球悼念。他证明了宇宙起源于“大爆炸”,说明宇宙是一个 (有/无)起源的天体结构系统,天体之间相距遥远,天文学中常用 做长度单位;课本上将一个黏有小金属粒的气球看成宇宙,将 看成是宇宙中的天体,气球膨胀时,任一小金属粒周围的其他金属粒都在离它远去,这里主要运用的一种思维方法是 (等效法/类比法/转换法)。

14.春天时,空气中处处飘溢着花香,这是因为 。当天气晴朗,气温高时,香味更浓,这是因为 。水和酒精混合后总体积减小,说明 。为了形象地说明宇宙大爆炸,将一个黏有小金属粒的气球看成宇宙,如图所示,将 看成是宇宙中的天体,气球膨胀时,任一小金属粒周围的其他金属粒都在离它远去。这里主要运用的一种思维方法是 (等效法/类比法/转换法)。

考点三 探索宇宙

15.阅读下列短文,回答下列问题。

神秘的宇宙

今年5月15日,我国首次火星探测任务“天问一号”探测器成功登陆在火星上,在火星上首次留下中国印迹,迈出了我国星际探测征程的重要一步,标志着我国从航天大国走向航天强国。飞出地球,到宇宙深处,充满了神秘。小明同学想探究其中的神秘,查阅了以下资料:

(1)第一宇宙速度,也叫环绕速度,其速度大小是7.9km/s,卫星在地面附近绕地球做匀速圆周运动;第二宇宙速度,也叫脱离速度,其大小等于或大于11.2km/s,卫星就可以挣脱地球引力,成为绕太阳运动的卫星;第三宇宙速度,也叫逃逸速度,其大小等于或大于16.7km/s,卫星就可以挣脱太阳引力,飞到太阳系以外的宇宙。

(2)要是一旦失去重力,我们的生活又会变成什么样子呢?这是一个很有趣的问题。有了宇宙飞船和航天飞机,宇航员们体验到了人在失去重力的情况下生活,物体对支持物的压力小于物体所受重力的现象叫失重。宇宙飞船和航天飞机上的宇航员,也还是受到重力的,只不过由于他们高速围绕地球飞行,就好像不受重力似的,这种状态叫完全失重状态。在失重状态下,人可以飘浮在空中,要举起笨重的物体,也不用费力气,真是“轻而易举”。宇航员要睡觉,躺着、站着都行,没有不同的感觉。实际上,宇航员是钻进固定在舱壁上的睡袋里去睡的,就像虫茧挂在树枝上那样。在太空中吃、喝也很特别。不能吃碎渣飞溅的饼干。早先宇航员的食物是装在像牙膏一样的管里,吃的时候往嘴里挤。现在有了很大改善,也可以吃普通的饭菜,但需在外面加一层包装。在失重状态下,杯里的水倒不进嘴里,宇航员喝水时要把水挤到嘴里去。

根据上文,请回答以下问题:

(1)地球表面的物体要离开地球,物体的速度至少要达到 km/s。

(2)“天问一号”探测器到达火星,它的速度要达到第 宇宙速度,如果某卫星的在太空中的速度达到18km/s,它 (选填“能”或“不能”)到达太阳系以外的宇宙空间。

(3)坐在加速下降的电梯中,按你对上文的理解,这种状态就是 状态。

(4)在失重状态下,下列仪器不能使用的是 。

A.秒表

B.弹簧测力计

C.天平

D.刻度尺

(5)如果不考虑重力或引力影响,宇航员在太空中,向外抛出一个物体,这个物体将会 。

A.停下来

B.匀速直线运动

C.静止

D.以上都有可能

(6)完全失重状态下,宇航员对睡袋的压力为 。

A.0N

B.约500N

C.约50kg

D.条件不足,无法确定

(7)根据你刚才自学的知识,试给要步出飞船进入太空行走的宇航员提出一点建议: 。

16.阅读材料,回答问题。

人类探索宇宙的历程

远古时候,人类只能够仰望夜空,用肉眼来观测。望远镜的出现让我们能看得更远。伽利略用自制的望远镜观测浩瀚的天空,发现了哥白尼假设的天文事实“日心说”。之后,开普勒发现了行星运动的规律,牛顿又进一步证明了行星围绕太阳运行是受到“万有引力”的作用,从而进一步揭示了宇宙的秘密。

现在,人们不但利用巨大的天文望远镜和先进的射电望远镜对宇宙中遥远的天体进行观察,还通过人造卫星、宇宙飞船、航天飞机等把仪器和人送到宇宙空间或其他星球上探索更多的宇宙秘密。已经知道:太阳并不是宇宙中唯一的恒星,我们的太阳系是银河系的一员,与众多恒星一起,围绕银河系中心运动着。在银河系外还有很多像银河系一样的庞大的河外星系,这些河外星系也都在运动着。射电望远镜已能观测到150亿光年外的宇宙空间情况,但仍没有找到宇宙的边缘。

阅读上文,请回答下列问题:

(1)下列关于宇宙的说法中,正确的是 ;

A.我们人类居住的地球是宇宙的中心B.宇宙是由银河系和太阳系组成的

C.宇宙中所有物体和物质都是运动的D.地球和月球都是太阳的行星

(2)人类的宇宙探索过程,从肉眼→ →人造卫星→航天探测器→载人航天器……

(3)如图是一种反射式望远镜的示意图,仔细观察示意图后完成填空。

在望远镜中安装的三个光学元件中,遵守光的反射定律的是 ,遵守光的折射规律的是 ;

②三种光学元件在望远镜中所起的作用是:

凹面镜:收集来自远处的光并反射到平面镜上;

平面镜: ;

凸透镜: 。

17.阅读分析题

黑洞与宇宙

由全球多个国家和地区的科研人员组成,

包括中国科学院上海天文台在内的一些国内机构参与了此次国际合作,他们利用分布在世界各地的射电望远镜,组成一台巨大的虚拟望远镜,其口径相当于地球直径,该望远镜“拍照”重点黑洞对象之一,就是位于银河系中心的“人马座A”。北京时间2019年4月10日晚9时许,包括中国在内,全球多地天文学家同步公布了首张黑洞真容,如图所示。

黑洞的产生过程类似于中子星的产生过程:某一个恒星在准备灭亡,核心在自身重力的作用下迅速地收缩,塌陷,发生强力爆炸,当核心中所有的物质都变成中子时收缩过程立即停止,被压缩成一个密实的星体,同时也压缩了内部的空间和时间。但在黑洞情况下,由于恒星核心的质量大到使收缩过程无休止地进行下去,连中子间的排斥力也无法阻挡。中子身在挤压引力自身的吸引下被碾为粉末,剩下来的是一个密度高到难以想象的物质,由于高质量而产生的引力,使得任何靠近它的物体都会被它吸进去。

黑洞是宇宙众多天体的一种“宇宙大爆炸”理论认为,宇宙是由一个致密炽热的点,于一次大爆炸后膨胀形成的。不同星体的远离速度和离我们的距离s成正比,即“y=Hs”,式中H为一常数,称为哈勃常数(已由天文观察测定)。假设大爆炸后各星体以不同的速度向外匀速运动,并设想我们就位于其中心,则速度越大的星体现在离我们越远

(1)在银河系中心的天体是

A.中子星 B.太阳 C.黑洞 D.恒星

(2)假设一艘宇宙飞船靠近黑洞,它的质量将 (选填“变大”、“不变”或“变小”)

(3)从上述材料可知,黑洞是由 演化形成的。

(4)在黑洞的形成过程中,密度 (选填“变大”、“不变”或“变小”)

(5)关于宇宙的起源,下列说法中与大多数宇宙科学家的观点不一致的是

A.谱线红移现象说明所有星系都在远离我们

B.大爆炸是整体的,涉及宇宙的全部物质及时间、空间

C.大爆炸导致宇宙空间处处膨胀,温度则相应下降

D.宇宙温度下降至一定程度,逐步形成超星系团、星系团、星系及恒星、行星等

(6)由“v=Hs”及我们所学的速度公式,假设某星体在宇宙大爆炸后远离我们的时间为t其计算式为t= (用“哈勃常数H”表示)

18.阅读短文,回答问题

嫦娥四号探测器

嫦娥四号探测器由着陆器与巡视器组成,巡视器被命名为“玉兔二号”。作为世界首个在月球背面软着陆和巡视探测的航天器,其主要任务是着陆月球表面,继续更深层次更加全面地科学探测月球地质、资源等方面的信息,完善月球的档案资料。

为什么我们总看不到月球背面呢?月球围绕地球公转的同时也在自转,地球和月球之间存在相互作用的引力,并且月球背向地球的半球离地球远,受到地球的引力小。如果月球自转周期与绕地球公转周期不相等,那么月球上同一部分与地球距离会发生变化,使其所受地球引力发生变化。这导致月球不同岩石之间产生摩擦,逐渐减慢自转的速度,最终使得月球自转与绕地球公转的周期相同,即月球被地球引力“潮汐锁定”。由于“潮汐锁定”,使得月球自转的周期等于它绕地球公转的周期,因此总是同一面朝向地球。

为了解决探测器到达月球背面后没有信号的问题,2018年5月21日,科学家把一颗叫“鹊桥”的中继卫星放在了地球和月球连线外侧的“拉格朗日点”(L2)上,在这个点上,中继卫星在地球和月球共同的引力作用下围绕地球运动,且始终悬停在月球背面的上空。这颗卫星负责地球与着陆器、月球车的通讯,为我们传回嫦娥四号的观测数据,有了这颗卫星做通讯保障,探测器才敢在月球背面着陆,这也是人类首次。

2018年12月8日,嫦娥四号探测器在西昌卫星发射中心由长征三号乙运载火箭成功发射入轨,之后经过地月转移、近月制动、环月飞行、降轨,最后着陆月球。

2019年1月3日,10时15分,嫦娥四号迎来制动时刻,7500牛发动机开机,动力下降开始;10时21分,降落相机开机,开始抓拍落月全过程;10时25分,嫦娥四号转入悬停模式,随着现场工作人员一声令下,嫦娥四号探测器从距离月面15公里处开始实施动力下降,探测器的速度逐步从相对月球1.7公里每秒降为零。经历了近700秒的落月过程,嫦娥四号探测器成功在月球背面南极﹣艾特肯盆地冯•卡门撞击坑的预选区着陆。

2019年1月11日,嫦娥四号着陆器与玉兔二号巡视器完成两器互拍,达到工程既定目标,标志着嫦娥四号任务圆满成功。

嫦娥四号采取新的能源供给方式﹣﹣同位素温差发电与热电综合利用技术结合,也就是两面太阳翼收集的太阳能和月球车上的同位素热源两种能源供给。据科学家介绍,“嫦娥四号”主要还是太阳能板供电,使用的核电源功率还比较小,仅2瓦,与电脑上的USB接口供电能力差不多,仅在月夜采集温度的时候采用。

(1)为了更直观地说明为什么我们总看不到月球的背面,可以构建月球绕地球运行过程的动态模型,构建这个模型应抓住的关键是 。“鹊桥”卫星是靠 传递信息的。

(2)绕月运动时的嫦娥四号探测器受到的是 (选填平衡力作用,非平衡力作用),其运动状态 (选填变化着,不变)。

(3)月球上没有空气,不能使用降落伞降落,只能使用反推力火箭产生的阻力实现探测器软着陆,这说明力能改变物体的 ,从悬停经700秒落月过程中,嫦娥四号探测器作 (选填加速,减速,匀速)运动。

(4)嫦娥四号着陆器与玉兔二号巡视器上装有摄像机和照相机,摄像机和照相机的镜头相当于 (选填凸透镜,凹透镜,平面镜),能成倒立、缩小的 (选填实像,虚像)。

(5)嫦娥四号探测器到达月球表面后,展开太阳能电池帆板,对着太阳方向,太阳能帆板供电时,将 能转换为 能。

八年级下物理讲义+强化训练(新沪科版)

第13讲 小粒子与大宇宙

TOC \ "1-2" \h \u \l "_Tc8689" 考点一 走进微观 PAGEREF _Tc8689 \h 1

\l "_Tc11827" 考点二 看不见的运动 PAGEREF _Tc11827 \h 4

\l "_Tc9860" 考点三 探索宇宙 PAGEREF _Tc9860 \h 6

考点一 走进微观

1.按照人们探索微观世界形成的认识,下列微观粒子尺度最小的是( )

A.分子B.原子C.原子核D.电子

【解答】解:由于分子是原子组成的,原子由原子核和核外电子组成,而核外电子围绕原子核转动,电子比原子核小。

故选:D。

2.关于分子、原子,下列说法正确的是( )

A.物质是由分子和原子构成的

B.原子就是分子

C.一粒灰尘就是一个分子

D.分子的直径约1mm

【解答】A、常见的物质是由分子或原子构成的,故A正确;

B、分子和原子是不同的微粒,分子是由原子组成的,但实际组成中有单个原子组成分子的情况,也有由多个原子组成分子的情况,故B错;

C、一粒灰尘是个物体,不是分子,分子是肉眼看不见的,故C错误;

D、物质是由分子组成的,它直径数量级一般为10﹣10m,故D错误。

故选:A。

3.下列各项排列中,按照尺度的数量级由大到小排列的是( )

A.银河系、太阳系、地球、生物体、分子、原子核、电子、夸克

B.太阳系、银河系、地球、生物体、原子核、分子、电子、夸克

C.银河系、太阳系、地球、生物体、原子核、分子、夸克、电子

D.太阳系、银河系、地球、生物体、分子、原子核、夸克、电子

【解答】解:A、选项所列的物体中,按照尺度的数量级由大到小排列为:银河系、太阳系、地球、生物体、分子、原子核、电子、夸克,故A正确;

B、选项所列的物体中,银河系是最大的,应该排在最前面,故B错误;

C、选项所列的物体中,分子要大于原子核,而夸克的数量级小于电子,故C错误;

D、选项所列的物体中,银河系是最大的,应该排在最前面,而夸克的数量级小于电子,故D错误。

故选:A。

4.物质在不同状态下的分子模型如图所示,下列有关说法正确的是( )

A.甲图中分子间距最近,不易被压缩,容易被拉伸

B.乙图中分子无固定排列,组成的物质具有流动性

C.丙图中分子排列杂乱,分子间的作用力几乎为零

D.物质由甲状态变为乙状态,这个过程内能变小

【解答】解:A、甲图中分子相距最近,分子间的作用力最大,既不易被压缩,也不容易被拉伸,故A错误;

B、乙状态是气体分子的模型,分子无固定排列,组成的物质具有流动性,故B正确;

C、丙图是液体分子的模型,分子排列杂乱,分子间有一定的作用力,故C错误;

D、物质由甲状态变为乙状态,即由固态变为气态,升华吸热,内能会变大,故D错误。

故选:B。

5.气体容易被压缩,固体、液体不容易被压缩,其原因是( )

A.构成气体的分子看不见、摸不着,构成液体、固体的分子看得见、摸得着

B.构成气体的分子大,构成液体、固体的分子小

C.构成气体的分子缩小的程度大,构成液体、固体的分子间间隔小

D.构成气体的分子间间隔大,构成液体、固体的分子间间隔小

【解答】解:A.分子的体积与质量非常小,人眼无法直接观察,故A错误;

B.分子大小由物质的种类决定,与物态无关,故B错误;

C.分子大小无法改变,气体分子间间隔可以改变,故C错误;

D.分子间隔大小的关系从大到小为:气体>液体>固体,气体的分子间间隔大,因此容易被压缩,故D正确;

故选:D。

6.下列说法正确的是( )

A.中子是物理学家卢瑟福发现的

B.质子是人们最早发现比原子更小的微粒

C.原子的核式结构模型是由查德威克提出的

D.汤姆逊发现了电子,从而说明原子是可以再分的

【解答】解:A、查德威克发现了中子。故A错误;

B、汤姆逊发现了电子,卢瑟福提出了带核的原子结构模型后,人们才认识到质子是比原子更小的微粒。故B错误;

C、1911年英国物理学家卢瑟福进行α粒子散射实验后,提出了带核的原子结构模型。故C错误;

D、19世纪末,英国物理学家汤姆逊发现了带负电的电子,从而说明原子是可以再分的。故D正确。

故选:D。

7.下列说法正确的是( )

A.电子是汤姆生发现的,电子的发现说明了分子是可分的

B.查德威克发现了中子的存在,证明中子是带负电的粒子

C.盖尔曼提出了夸克的设想,并且建立了原子的行星模型

D.卢瑟福发现了质子的存在,质子是带正电的粒子

【解答】解:A、1897年汤姆生在真空放电时发现了电子,电子的发现说明了原子是可分的。故A错误;

B、1932年查德威克发现了中子,但中子是不带电的。故B错误;

C、1964年盖尔曼提出夸克的设想,原子的行星模型是卢瑟福建立的。故C错误;

D、1919年,卢瑟福用α粒子轰击氮核发现质子,质子带正电。故D正确。

故选:D。

考点二 看不见的运动

8.分子的动理论:物质是由 分子 组成的,分子在不停地做 无规则运动 ,分子间存在相互作用力是指 引力 、 斥力 。

【解答】解:物质是由分子组成的,分子之间有间隙,分子在不停地做无规则运动,分子间存在相互作用的引力和斥力。

故答案为:分子;无规则运动;引力;斥力。

9.如图所示,王亚平在第二次太空授课液桥演示实验中,将两块透明板上的水球接触后合成一个,说明分子间存在 引力 ;如果这个实验在地球上完成,液桥的长度会 变短 (选填“变长”或“变短”),这是因为受到了 重力 的影响。

【解答】解:水球由水分子构成,两个水球接触后能合成一个,说明分子间存在引力的作用;

太空中的液体处于失重状态,液桥不受其他外力的作用,而在地球上液体会受到重力的作用,因此液桥会向下弯曲,分子间的引力不足以维持较长的液桥,故如果这个实验在地球上完成,液桥的长度会变短。

故答案为:引力;变短;重力。

10.如图所示,磨平的铅块能紧紧地“粘”在一起,说明 分子间有引力 。

【解答】解:图中,磨平的铅块能紧紧地“粘在”一起,说明分子间存在相互作用的引力。

故答案为:分子间有引力。

11.如图所示为分子间作用力与距离关系的图象,r0表示引力和斥力大小相等时分子间的距离,F斥表示斥力曲线,F引表示引力曲线,F表示合力曲线。当r>r0时,分子间的作用力表现为 引力 。固体和液体很难被压缩,说明分子之间存在 斥力 ,分子间的F斥和F引,都随r的增大而 减小 。

【解答】解:当r>r0时,分子引力大于斥力,分子力间的作用力表现为引力;

固体和液体很难被压缩,说明分子间存在斥力;

分子间同存在的引力与斥力,分子引力和斥力都随距离r增大而减小。

故答案为:引力;斥力;减小。

12.水与酒精混合,总体积小于两者体积之和,是因为分子间有 间隔 。“破镜难圆”说明:镜子破裂处的绝大多数分子距离较大,分子间 几乎没有相互作用力 (选填“存在较大引力”、“存在较大斥力”或“几乎没有相互作用力”)。

【解答】解:水与酒精混合,总体积小于两者体积之和,是因为分子间有间隔。

镜子破裂处的绝大多数分子距离较大,分子之间的距离大于分子直径的10倍时,分子间几乎没有相互作用力了,所以破镜难圆。

故答案为:间隔;几乎没有相互作用力。

13.2018年3月,现代最伟大的物理学家霍金逝世,引发全球悼念。他证明了宇宙起源于“大爆炸”,说明宇宙是一个 有 (有/无)起源的天体结构系统,天体之间相距遥远,天文学中常用 光年 做长度单位;课本上将一个黏有小金属粒的气球看成宇宙,将 小金属粒 看成是宇宙中的天体,气球膨胀时,任一小金属粒周围的其他金属粒都在离它远去,这里主要运用的一种思维方法是 类比法 (等效法/类比法/转换法)。

【解答】解:(1)宇宙是由物质组成的,宇宙中有很多的星系,星系中又有很多星体,根据宇宙起源于“大爆炸”,可知宇宙是一个有起源的天体结构系统;

(2)光年是光在一年内通过的路程,天体之间相距遥远,天文学中常用光年做长度单位;

(3)类比法:在我们学习一些十分抽象的,看不见、摸不着的物理量时,由于不易理解我们就拿出一个大家能看见的与之很相似的量来进行对照学习。本题我们将黏有小金属粒的气球看成宇宙,将小金属粒 看成是宇宙中的天体,来理解宇宙起源于“大爆炸”,说明宇宙是一个有起源的天体结构系统。

故答案为:有;光年;小金属粒;类比法。

14.春天时,空气中处处飘溢着花香,这是因为 分子不停地做无规则运动 。当天气晴朗,气温高时,香味更浓,这是因为 温度越高,分子无规则运动越剧烈 。水和酒精混合后总体积减小,说明 分子间有间隙 。为了形象地说明宇宙大爆炸,将一个黏有小金属粒的气球看成宇宙,如图所示,将 小金属粒 看成是宇宙中的天体,气球膨胀时,任一小金属粒周围的其他金属粒都在离它远去。这里主要运用的一种思维方法是 类比法 (等效法/类比法/转换法)。

【解答】解:(1)春天时,空气中处处飘溢着花香,这是扩散现象,表明分子不停地做无规则运动;

(2)当天气晴朗,气温高时,香味更浓,这是因为温度越高,分子无规则运动越剧烈;

(3)酒精和水混合后总体积变小,是因为分子之间有间隙,一部分水分子和酒精分子会互相占据分子之间的间隙;

(4)为了形象地说明宇宙大爆炸,课本上将一个黏有小金属粒的气球看着宇宙,金属粒看成是宇宙中的天体,气球膨胀时,任一小金属粒都在离它远去,这里运用的是主要思维方法是类比法。

故答案为:分子不停地做无规则运动;温度越高,分子无规则运动越剧烈;分子间有间隙;小金属粒;类比法。

考点三 探索宇宙

15.阅读下列短文,回答下列问题。

神秘的宇宙

今年5月15日,我国首次火星探测任务“天问一号”探测器成功登陆在火星上,在火星上首次留下中国印迹,迈出了我国星际探测征程的重要一步,标志着我国从航天大国走向航天强国。飞出地球,到宇宙深处,充满了神秘。小明同学想探究其中的神秘,查阅了以下资料:

(1)第一宇宙速度,也叫环绕速度,其速度大小是7.9km/s,卫星在地面附近绕地球做匀速圆周运动;第二宇宙速度,也叫脱离速度,其大小等于或大于11.2km/s,卫星就可以挣脱地球引力,成为绕太阳运动的卫星;第三宇宙速度,也叫逃逸速度,其大小等于或大于16.7km/s,卫星就可以挣脱太阳引力,飞到太阳系以外的宇宙。

(2)要是一旦失去重力,我们的生活又会变成什么样子呢?这是一个很有趣的问题。有了宇宙飞船和航天飞机,宇航员们体验到了人在失去重力的情况下生活,物体对支持物的压力小于物体所受重力的现象叫失重。宇宙飞船和航天飞机上的宇航员,也还是受到重力的,只不过由于他们高速围绕地球飞行,就好像不受重力似的,这种状态叫完全失重状态。在失重状态下,人可以飘浮在空中,要举起笨重的物体,也不用费力气,真是“轻而易举”。宇航员要睡觉,躺着、站着都行,没有不同的感觉。实际上,宇航员是钻进固定在舱壁上的睡袋里去睡的,就像虫茧挂在树枝上那样。在太空中吃、喝也很特别。不能吃碎渣飞溅的饼干。早先宇航员的食物是装在像牙膏一样的管里,吃的时候往嘴里挤。现在有了很大改善,也可以吃普通的饭菜,但需在外面加一层包装。在失重状态下,杯里的水倒不进嘴里,宇航员喝水时要把水挤到嘴里去。

根据上文,请回答以下问题:

(1)地球表面的物体要离开地球,物体的速度至少要达到 7.9 km/s。

(2)“天问一号”探测器到达火星,它的速度要达到第 11.2 宇宙速度,如果某卫星的在太空中的速度达到18km/s,它 能 (选填“能”或“不能”)到达太阳系以外的宇宙空间。

(3)坐在加速下降的电梯中,按你对上文的理解,这种状态就是 失重 状态。

(4)在失重状态下,下列仪器不能使用的是 C 。

A.秒表

B.弹簧测力计

C.天平

D.刻度尺

(5)如果不考虑重力或引力影响,宇航员在太空中,向外抛出一个物体,这个物体将会 B 。

A.停下来

B.匀速直线运动

C.静止

D.以上都有可能

(6)完全失重状态下,宇航员对睡袋的压力为 A 。

A.0N

B.约500N

C.约50kg

D.条件不足,无法确定

(7)根据你刚才自学的知识,试给要步出飞船进入太空行走的宇航员提出一点建议: 步出飞船进入太空行走的宇航员要借助工具保持与太空舱的联系 。

【解答】解:(1)由短文可知:地球表面的物体要离开地球,物体的速度至少要达到7.9km/s;

(2)“天问一号”探测器到达火星,需要挣脱地球引力,它的速度要达到第二宇宙速度,如果某卫星的在太空中的速度达到18km/s,大于第三宇宙速度,它能到达太阳系以外的宇宙空间;

(3)在急速下降的电梯中,人对电梯底板的压力小于人的重力,这种状态就是失重状态;

(4)AD、秒表和刻度尺的使用都与重力无关,在失重状态下可以使用,故AD不符合题意;

B、弹簧测力计不是测量重力时,与重力无关,在失重状态下可以使用,故B不符合题意;

C、天平是通过物体对托盘底座的压力来反映物体质量的,在失重状态下,物体对底座的压力消失,不能使用,故C符合题意。

故选:C;

(5)在太空中,如果不考虑重力或引力影响,物体将保持原有的匀速直线运动状态或静止状态,宇航员向外抛出一个物体,有一初速度,所以物体做匀速直线运动,故选:B;

(6)完全失重状态下,宇航员对睡袋的压力为零,故选:A;

(7)因为在太空中无处借力,故建议步出飞船进入太空行走的宇航员要借助工具保持与太空舱的联系。

故答案为:(1)7.9;(2)11.2;能;(3)失重;(4)C;(5)B;(6)A;(7)步出飞船进入太空行走的宇航员要借助工具保持与太空舱的联系。

16.阅读材料,回答问题。

人类探索宇宙的历程

远古时候,人类只能够仰望夜空,用肉眼来观测。望远镜的出现让我们能看得更远。伽利略用自制的望远镜观测浩瀚的天空,发现了哥白尼假设的天文事实“日心说”。之后,开普勒发现了行星运动的规律,牛顿又进一步证明了行星围绕太阳运行是受到“万有引力”的作用,从而进一步揭示了宇宙的秘密。

现在,人们不但利用巨大的天文望远镜和先进的射电望远镜对宇宙中遥远的天体进行观察,还通过人造卫星、宇宙飞船、航天飞机等把仪器和人送到宇宙空间或其他星球上探索更多的宇宙秘密。已经知道:太阳并不是宇宙中唯一的恒星,我们的太阳系是银河系的一员,与众多恒星一起,围绕银河系中心运动着。在银河系外还有很多像银河系一样的庞大的河外星系,这些河外星系也都在运动着。射电望远镜已能观测到150亿光年外的宇宙空间情况,但仍没有找到宇宙的边缘。

阅读上文,请回答下列问题:

(1)下列关于宇宙的说法中,正确的是 C ;

A.我们人类居住的地球是宇宙的中心B.宇宙是由银河系和太阳系组成的

C.宇宙中所有物体和物质都是运动的D.地球和月球都是太阳的行星

(2)人类的宇宙探索过程,从肉眼→ 望远镜 →人造卫星→航天探测器→载人航天器……

(3)如图是一种反射式望远镜的示意图,仔细观察示意图后完成填空。

在望远镜中安装的三个光学元件中,遵守光的反射定律的是 平面镜、凹面镜 ,遵守光的折射规律的是 凸透镜 ;

②三种光学元件在望远镜中所起的作用是:

凹面镜:收集来自远处的光并反射到平面镜上;

平面镜: 收集来自凹面镜的光并反射到凸透镜上 ;

凸透镜: 收集来自平面镜的光并折射会聚到人眼 。

【解答】解:(1)A、地球是太阳的行星,所以我们人类居住的地球不是宇宙的中心,故A错误;

B、宇宙中有数十亿个星系,故B错误;

C、宇宙中所有物体和物质都是运动的,故C正确;

D、月球是地球的卫星,不是太阳的行星,故D错;

(2)根据阅读材料可知,人类的宇宙探索过程,从肉眼→望远镜→人造卫星→航天探测器→载人航天器……

(3)平面镜、凹面镜、凸透镜三个元件中,遵守光的反射定律的是平面镜、凹面镜,遵守光的折射规律的是 凸透镜;

②平面镜的作用是收集来自凹面镜的光并反射到凸透镜上;凸透镜的作用是收集来自平面镜的光并折射会聚到人眼。

故答案为:(1)C;(2)望远镜;(3)平面镜、凹面镜;凸透镜;

②收集来自凹面镜的光并反射到凸透镜上;收集来自平面镜的光并折射会聚到人眼。

17.阅读分析题

黑洞与宇宙

由全球多个国家和地区的科研人员组成,

包括中国科学院上海天文台在内的一些国内机构参与了此次国际合作,他们利用分布在世界各地的射电望远镜,组成一台巨大的虚拟望远镜,其口径相当于地球直径,该望远镜“拍照”重点黑洞对象之一,就是位于银河系中心的“人马座A”。北京时间2019年4月10日晚9时许,包括中国在内,全球多地天文学家同步公布了首张黑洞真容,如图所示。

黑洞的产生过程类似于中子星的产生过程:某一个恒星在准备灭亡,核心在自身重力的作用下迅速地收缩,塌陷,发生强力爆炸,当核心中所有的物质都变成中子时收缩过程立即停止,被压缩成一个密实的星体,同时也压缩了内部的空间和时间。但在黑洞情况下,由于恒星核心的质量大到使收缩过程无休止地进行下去,连中子间的排斥力也无法阻挡。中子身在挤压引力自身的吸引下被碾为粉末,剩下来的是一个密度高到难以想象的物质,由于高质量而产生的引力,使得任何靠近它的物体都会被它吸进去。

黑洞是宇宙众多天体的一种“宇宙大爆炸”理论认为,宇宙是由一个致密炽热的点,于一次大爆炸后膨胀形成的。不同星体的远离速度和离我们的距离s成正比,即“y=Hs”,式中H为一常数,称为哈勃常数(已由天文观察测定)。假设大爆炸后各星体以不同的速度向外匀速运动,并设想我们就位于其中心,则速度越大的星体现在离我们越远

(1)在银河系中心的天体是 C

A.中子星 B.太阳 C.黑洞 D.恒星

(2)假设一艘宇宙飞船靠近黑洞,它的质量将 不变 (选填“变大”、“不变”或“变小”)

(3)从上述材料可知,黑洞是由 恒星 演化形成的。

(4)在黑洞的形成过程中,密度 变大 (选填“变大”、“不变”或“变小”)

(5)关于宇宙的起源,下列说法中与大多数宇宙科学家的观点不一致的是 A

A.谱线红移现象说明所有星系都在远离我们

B.大爆炸是整体的,涉及宇宙的全部物质及时间、空间

C.大爆炸导致宇宙空间处处膨胀,温度则相应下降

D.宇宙温度下降至一定程度,逐步形成超星系团、星系团、星系及恒星、行星等

(6)由“v=Hs”及我们所学的速度公式,假设某星体在宇宙大爆炸后远离我们的时间为t其计算式为t= (用“哈勃常数H”表示)

【解答】解:(1)银河系的中心天体是黑洞,故C正确;

(2)宇宙飞船靠近黑洞时,飞船所含的物质没有变化,所以质量也不变;

(3)由题中信息知黑洞是由恒星演化形成的;

(4)由题意知在黑洞的形成过程中,质量不变,体积缩小,密度变大;

(5)A、宇宙由物质构成,红移现象更加说明了物质处于不停地运动和发展之中,星系正在离我们而去;

BCD、关于宇宙的起源,人类现在认同“大爆炸”理论;该理论认为,宇宙在最开始时是炽热的“原始火球”,距今约137亿年前,原始火球发生了大爆炸;大爆炸是整体的,涉及宇宙的全部物质及时间和空间;宇宙空间在膨胀中,温度相应下降,最终当温度达到一定程度时,形成了现在的超星系团、星系团、星系及恒星、行星等;

综合分析A与BCD不同;

故选:A;

(6)速度公式为v=和v=Hs得,

星体在宇宙大爆炸后远离我们的时间:t=。

故答案为:(1)C;(2)不变;(3)恒星;(4)变大;(5)A;(6)。

18.阅读短文,回答问题

嫦娥四号探测器

嫦娥四号探测器由着陆器与巡视器组成,巡视器被命名为“玉兔二号”。作为世界首个在月球背面软着陆和巡视探测的航天器,其主要任务是着陆月球表面,继续更深层次更加全面地科学探测月球地质、资源等方面的信息,完善月球的档案资料。

为什么我们总看不到月球背面呢?月球围绕地球公转的同时也在自转,地球和月球之间存在相互作用的引力,并且月球背向地球的半球离地球远,受到地球的引力小。如果月球自转周期与绕地球公转周期不相等,那么月球上同一部分与地球距离会发生变化,使其所受地球引力发生变化。这导致月球不同岩石之间产生摩擦,逐渐减慢自转的速度,最终使得月球自转与绕地球公转的周期相同,即月球被地球引力“潮汐锁定”。由于“潮汐锁定”,使得月球自转的周期等于它绕地球公转的周期,因此总是同一面朝向地球。

为了解决探测器到达月球背面后没有信号的问题,2018年5月21日,科学家把一颗叫“鹊桥”的中继卫星放在了地球和月球连线外侧的“拉格朗日点”(L2)上,在这个点上,中继卫星在地球和月球共同的引力作用下围绕地球运动,且始终悬停在月球背面的上空。这颗卫星负责地球与着陆器、月球车的通讯,为我们传回嫦娥四号的观测数据,有了这颗卫星做通讯保障,探测器才敢在月球背面着陆,这也是人类首次。

2018年12月8日,嫦娥四号探测器在西昌卫星发射中心由长征三号乙运载火箭成功发射入轨,之后经过地月转移、近月制动、环月飞行、降轨,最后着陆月球。

2019年1月3日,10时15分,嫦娥四号迎来制动时刻,7500牛发动机开机,动力下降开始;10时21分,降落相机开机,开始抓拍落月全过程;10时25分,嫦娥四号转入悬停模式,随着现场工作人员一声令下,嫦娥四号探测器从距离月面15公里处开始实施动力下降,探测器的速度逐步从相对月球1.7公里每秒降为零。经历了近700秒的落月过程,嫦娥四号探测器成功在月球背面南极﹣艾特肯盆地冯•卡门撞击坑的预选区着陆。

2019年1月11日,嫦娥四号着陆器与玉兔二号巡视器完成两器互拍,达到工程既定目标,标志着嫦娥四号任务圆满成功。

嫦娥四号采取新的能源供给方式﹣﹣同位素温差发电与热电综合利用技术结合,也就是两面太阳翼收集的太阳能和月球车上的同位素热源两种能源供给。据科学家介绍,“嫦娥四号”主要还是太阳能板供电,使用的核电源功率还比较小,仅2瓦,与电脑上的USB接口供电能力差不多,仅在月夜采集温度的时候采用。

(1)为了更直观地说明为什么我们总看不到月球的背面,可以构建月球绕地球运行过程的动态模型,构建这个模型应抓住的关键是 月球自转的周期等于它绕地球公转的周期 。“鹊桥”卫星是靠 电磁波 传递信息的。

(2)绕月运动时的嫦娥四号探测器受到的是 非平衡力作用 (选填平衡力作用,非平衡力作用),其运动状态 变化着 (选填变化着,不变)。

(3)月球上没有空气,不能使用降落伞降落,只能使用反推力火箭产生的阻力实现探测器软着陆,这说明力能改变物体的 运动状态 ,从悬停经700秒落月过程中,嫦娥四号探测器作 减速 (选填加速,减速,匀速)运动。

(4)嫦娥四号着陆器与玉兔二号巡视器上装有摄像机和照相机,摄像机和照相机的镜头相当于 凸透镜 (选填凸透镜,凹透镜,平面镜),能成倒立、缩小的 实像 (选填实像,虚像)。

(5)嫦娥四号探测器到达月球表面后,展开太阳能电池帆板,对着太阳方向,太阳能帆板供电时,将 太阳 能转换为 电 能。

【解答】解:(1)月球绕地球一周的过程中,其正面始终正对地球,据此可知,月球公转一周的时间内恰好自转一周,故构建这个模型应抓住的关键是月球自转的周期等于它绕地球公转的周期;

卫星导航靠电磁波传递信息;

(2)嫦娥四号绕月转动不是直线运动,运动方向不断变化,也就是状态不断变化,所以受非平衡力的作用;

(3)使用反推力火箭产生的阻力实现探测器软着陆,火箭在反推力的作用下速度减小,说明力能改变物体的运动状态;探测器从悬停经700秒落月过程中,速度逐渐减小,最后安全着陆;

(4)照相机和摄像机的镜头相当于凸透镜,能成倒立、缩小、实像;

(5)太阳能电池板供电时,把太阳能转化为电能。

故答案为:(1)月球自转的周期等于它绕地球公转的周期;电磁波;

(2)非平衡力作用;变化着;

(3)运动状态;减速;

(4)凸透镜;实像;

(5)太阳能;电。

相关试卷

这是一份沪科版八年级物理下册同步精品讲义 第6讲 认识浮力(讲义)(原卷版+解析),共21页。

这是一份沪科版八年级物理下册同步精品讲义 第4讲 液体压强(讲义)(原卷版+解析),共38页。

这是一份沪科版八年级物理下册同步精品讲义 第3讲 固体压强(讲义)(原卷版+解析),共51页。