小学数学人教版三年级下册24小时计时法教学设计

展开

这是一份小学数学人教版三年级下册24小时计时法教学设计,共9页。教案主要包含了设置冲突,探究新知,比较异同,拓展练习,巩固提升,课堂小结等内容,欢迎下载使用。

教材分析

教材内容与学生真实生活情境相联系,通过教材第82页的8副图,描绘一天的时间,生动形象,易于理解,让学生感受时间的流逝,体会一天24小时的周期变化,并引入新知的教学。

另外,教材编排了一个探究的操作活动,通过组织学生拨钟,让学生观察钟面上时针的转动,结合一天24小时,发现在一天时间里,时针走了两圈,每个刻度表示的时间都有2个(12刻度会有3个)。再将钟面上时针一天走过的时间以直线的方式呈现,化曲为直的目的便于学生建构时间轴,理解12时计时法与24时计时法之间的关系,也为后续教学经过时间打下基础。

学情诊断分析

为了更好地把握教学起点,我对学生进行了数据调研。

通过问卷整理,我们发现学生通过电视、电脑、手机等途径,已经有过不少的接触,只是没有系统地认识与辨别两者之间的关系。学生对24时计时法的使用,表示下午或晚上的时间并不习惯,经常还会加上时间词。对于两天的分界点还是很模糊,往往不是以一个时间点分界,而是以一个小时分界。部分学生可以初步转化两种计时方法,但不是很明确,会误认为12时是两种计时法转化时,数字加减12的分界点,其实应该是13时。

学习目标

1.借助钟面,感知24时计时法,了解与12时计时法的区别,会用12时记时法和24时记时法两种方法,表示同一时刻的时间,并能正确进行转化。

2.在建构时间尺的探究活动中,感受一天时间的连续性与周期性。在沟通、操作、转化、归纳中深化对24时计时法的认识,发现两种计时法之间的联系与区别,渗透化曲为直的思想方法。

3.感受数学与生活的密切联系,感受不同计时法的优越性,帮助学生建立时间观念,养成珍惜时间的良好习惯。

设计说明:基于课标“内容要求”、“学业要求”、“学业质量”叙写本课学习目标:

1.学什么:根据课标三年级测量单元相关的“内容要求”确定学习内容目标1、2;

2.学到什么程度:根据课标“学业要求”确定评价目标2、3;

3.怎么学:根据课标“学业质量”设计三个活动任务实现目标2、3。

教学重难点

教学重点:认识24时记时法,学会两种记时法的转换。

教学难点:引导学生发现两种计时法的联系与区别,掌握两种计时法的转化方法。

教学准备

教具:钟面模型、板书贴、时间尺。

学具:学生活动袋(时间尺、4个时刻贴)+学习单。

教学过程

一、设置冲突、引入课题

课件出示:

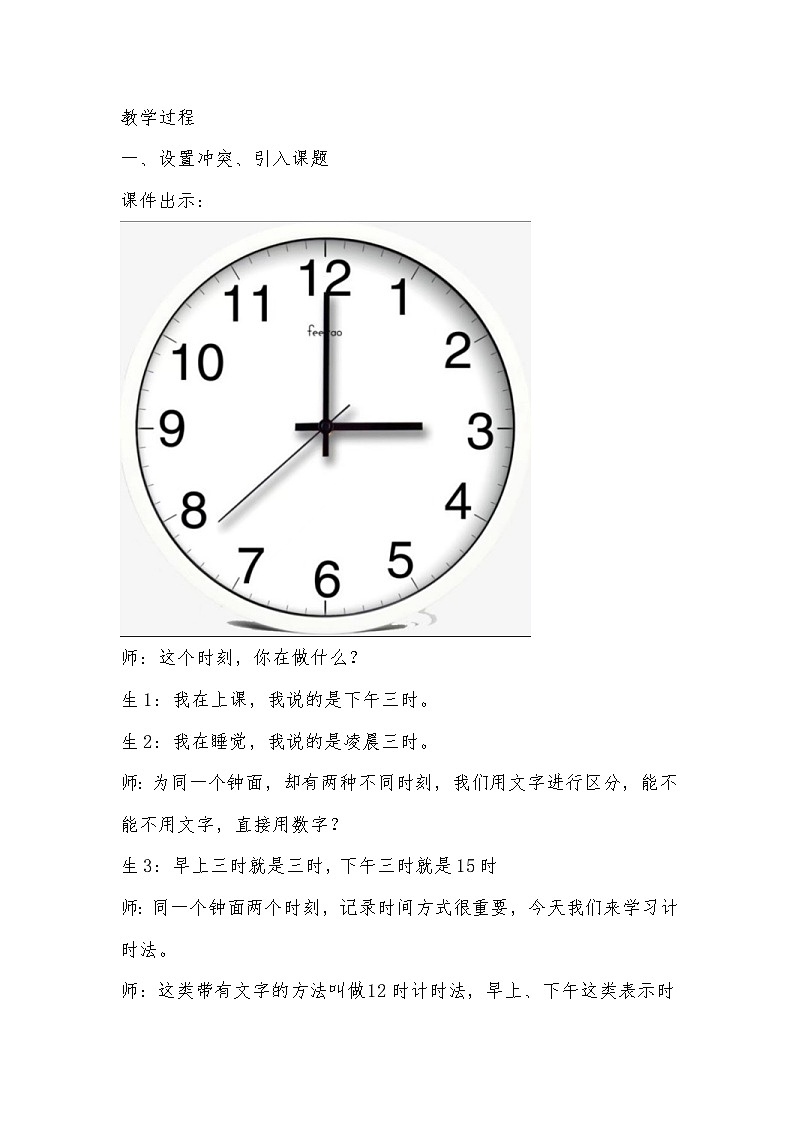

师:这个时刻,你在做什么?

生1:我在上课,我说的是下午三时。

生2:我在睡觉,我说的是凌晨三时。

师:为同一个钟面,却有两种不同时刻,我们用文字进行区分,能不能不用文字,直接用数字?

生3:早上三时就是三时,下午三时就是15时

师:同一个钟面两个时刻,记录时间方式很重要,今天我们来学习计时法。

师:这类带有文字的方法叫做12时计时法,早上、下午这类表示时间的文字,我们叫做时间词。这类只有数字的方法叫做24时计时法。

设计意图:同一个钟面,两个时刻,引入记录时间的必要性,让时间更准确。

二、探究新知,比较异同

1、借助钟面、感知24时,建构概念

师:同学们,24时计时法,你在哪里有看到过?能举一些例子吗?

师:老师也收集了一些资料。

师:我们一天有24小时,但是钟面却只有12个刻度,能表示一天的时间吗?那我们来试一试,请在这四个时刻中,任选3个时刻,画一画,独立完成后,再同桌交流。

设计意图:

层次1:让学生具体描述寻找13时的思考过程,13时在钟面上不可视,寻找13时是发展学生推理能力的关键点,更是对时间顺序性与周期性的具体诠释。学生通过画一画,发现13时正对着下午1时,进一步发现了数与数、时与时之间的关系。在找到13时的基础上,其他时刻也就自然而然地找到了。

层次2:8时与 20时两个钟面对比,发现上午8时和下午8时的区别。让学生初步感悟24时计时法,是通过数字加12来区分两个时间段。

师:老师也制作了一个动画,请大家一起感受一下一天的时间变化。

展示动画,同时教师追问,这个时刻你在做什么?

设计意图:让学生在动画过程中,结合学生的生活经验,感受时间的流逝,体会一天24小时的周期变化,建立数学与生活的联系。

2、化曲为直,利用时间尺深度认识24时计时法

师:我们这个钟面既有刻度,又有格子,和我们数学工具上的什么很像?

生:尺子。

师:现在老师把从凌晨0时到中午12时这12个小时,展开成时间尺,你觉得这段时间尺有多少格?

生:12格。

师:理由?

生回答,师同时比划钟面上一格与时间尺上的一格是一样。

师:你觉得这段时间尺上的起点是什么时刻?

生:0时。

师:现在一天的时间尺完整了吗?

生:还有第二段。

师:现在请同学们把刚刚的四个时间,在时间尺上摆一摆。四人一小组,每一小组都有一份学具,摆一摆。

学生汇报:

生1:摆8时,我是从0时开始,往后数。

生2:他放的位置不对,应该对准刻度线,一格是一个时间段,而8时是一个时间点,因此应该对准刻度线。

生3:摆12时我是从8时开始往后数的。

生4:12时最好找了,就在两段时间尺的中间。

生5:摆20时,是从24时出发,倒着摆。

师总结:同学们根据时刻的特点,可以选择多种不同的摆放方式。

3、结合时间尺,对两种计时法进行对比,发现两者互化的方法,建立时间的连续性

师: 现在老师把其他的整时刻的计时法都在时间尺上罗列出来,你们发现两种计时法有什么区别?

生1:时间词不同

生2:12时计时法只有数字1-12,而24时计时法是0-24.

师:真厉害,你已经发现了它们命名的缘由。

生3:12时计时法有3个12,这3个时刻都在钟面的同一点。

师:所以钟面上的12这个刻度表示几个时刻?

生4:3个时刻,第一个是半夜的12时,即这一天的0时;第二次是中午12时;第三次又是半夜12时(也是这一天的24时)。

设计意图:在沟通、交流中,发现了钟面上的12这个刻度,既表示了0时、12时,又表示了24时的深刻含义。发现了为什么钟表刻度围成圆的秘密,再次感受了时间的顺序性与周期性特点。这个过程中,深化了用“时”刻画“日”的过程,使学生感悟了度量中的累加思想,也感受了时刻之间的一一对应关系。

师:两种计时法又有什么联系呢?

生:第一圈数字一样,第二圈24计时法是12时计时法的数字加12。

师总结:一天有24小时,绕两圈,12时计时法用时间词加以区分,而24时计时法用加12 加以区分。

师:同学们你更喜欢哪一种计时法?

设计意图:让学生感受体会12计时法和24计时法的利弊,12计时法便于交流,24计时法非常简便。

师:那学了今天的时间尺,昨天呢,明天呢?昨天的24时就是今天的?今天的24时就是明天的?

设计意图:让学生感受时间的周期性与规律性。

三、拓展练习,巩固提升

1、练习提升,感受13时是分界点

师:我们学校教导主任听说我们学计时法学得很不错,给我们出了一题,纠正作息表。

小组派代表,展示结果。

师:时间段12:40-13.00除了改成24时计时法,还可以改成12时计时法?请问怎么改?

师:为什么12:40转化成12时计时法不用减去12,这不是已经进入第二圈了吗?两种计时法转化时,我们加减12的分界点到底在哪个时刻?

生:下午1时即13时。

设计意图:在不断的质疑、讨论、争辩中,让学生感受到13时是两种计时法转化的拐点,在这一时刻,24时计时法转化为12时计时法要减12。

2、欣赏小视频,丰富时间词

师:12计时法里时间词的应用很重要,你知道有哪些时间词吗?老师这里有个小视频,我们一起来欣赏一下。

四、课堂小结

师:我们学习了两个计时法,你能尝试回顾一下吗?

相关教案

这是一份小学数学六 走进天文馆---年、月、日教学设计,共11页。教案主要包含了创设情境,提出问题,请你画线连一连,写出下列时间的合适形式,请你当裁判,学校卫生大扫除从 13,汽车应 11等内容,欢迎下载使用。

这是一份小学数学冀教版三年级下册一 年、月、日教案及反思,共7页。教案主要包含了新课导入,探究新知,巩固练习,达标反馈1,课堂小结,布置作业等内容,欢迎下载使用。

这是一份小学数学人教版三年级下册6 年、月、日24小时计时法教学设计,共4页。教案主要包含了情境导入,新授课,巩固练习,课堂小结等内容,欢迎下载使用。