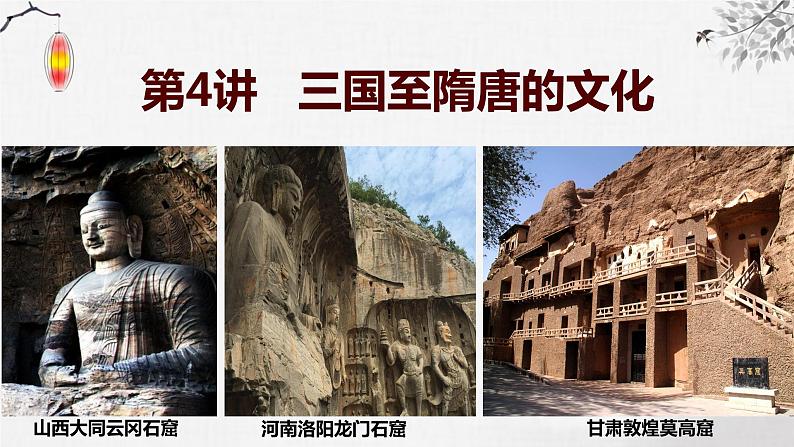

第4讲 三国至隋唐的文化 课件--2024届高三统编版历史一轮复习

展开

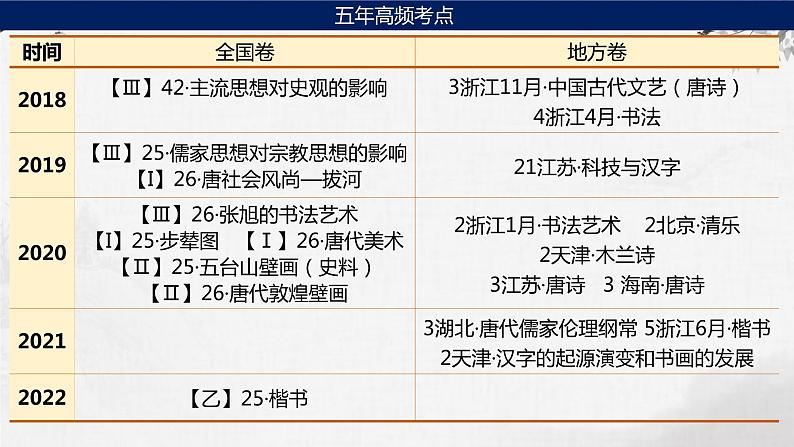

这是一份第4讲 三国至隋唐的文化 课件--2024届高三统编版历史一轮复习,共35页。PPT课件主要包含了结合所学回答,补充其他文化交流等内容,欢迎下载使用。

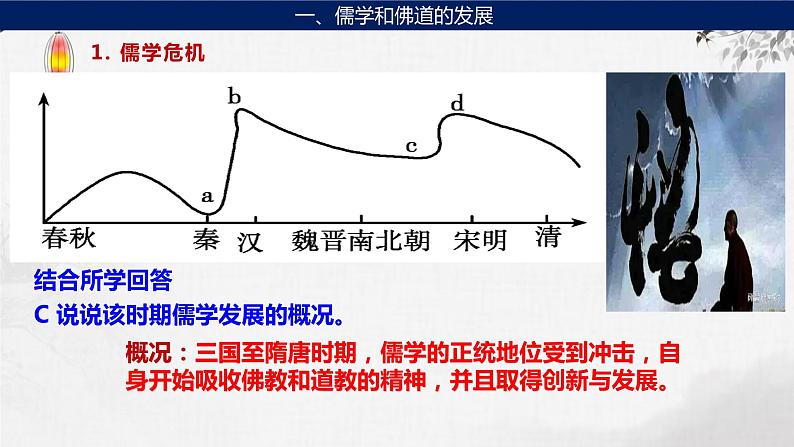

C 说说该时期儒学发展的概况。

概况:三国至隋唐时期,儒学的正统地位受到冲击,自身开始吸收佛教和道教的精神,并且取得创新与发展。

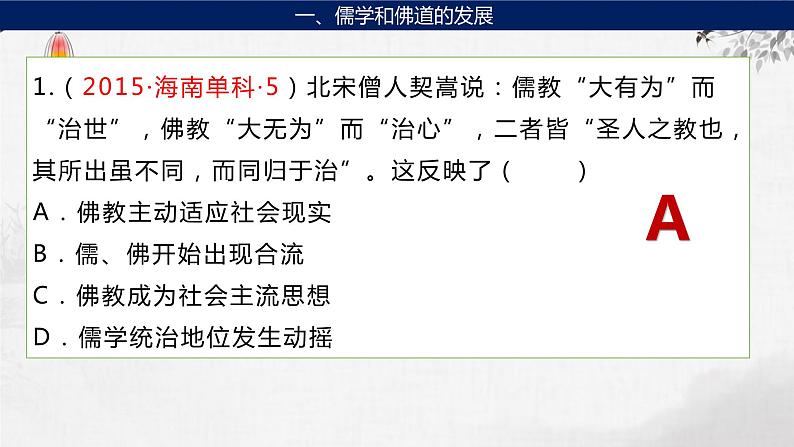

1.(2015·海南单科·5)北宋僧人契嵩说:儒教“大有为”而“治世”,佛教“大无为”而“治心”,二者皆“圣人之教也,其所出虽不同,而同归于治”。这反映了( )A.佛教主动适应社会现实 B.儒、佛开始出现合流C.佛教成为社会主流思想 D.儒学统治地位发生动摇

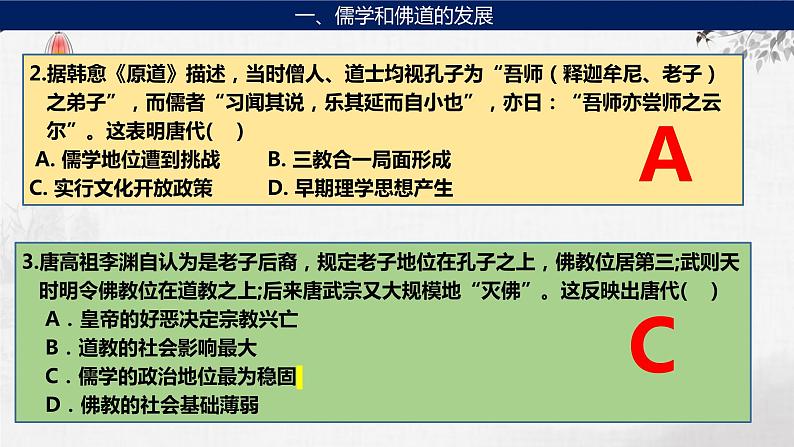

2.据韩愈《原道》描述,当时僧人、道士均视孔子为“吾师(释迦牟尼、老子)之弟子”,而儒者“习闻其说,乐其延而自小也”,亦日:“吾师亦尝师之云尔”。这表明唐代( ) A. 儒学地位遭到挑战B. 三教合一局面形成C. 实行文化开放政策D. 早期理学思想产生

3.唐高祖李渊自认为是老子后裔,规定老子地位在孔子之上,佛教位居第三;武则天时明令佛教位在道教之上;后来唐武宗又大规模地“灭佛”。这反映出唐代( ) A.皇帝的好恶决定宗教兴亡 B.道教的社会影响最大 C.儒学的政治地位最为稳固 D.佛教的社会基础薄弱

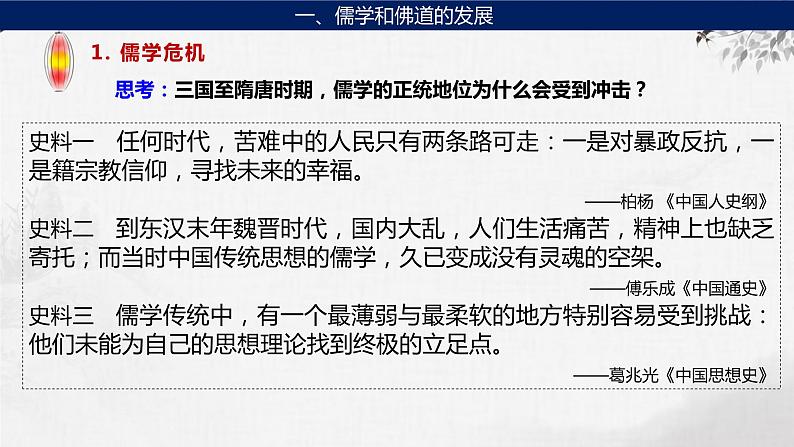

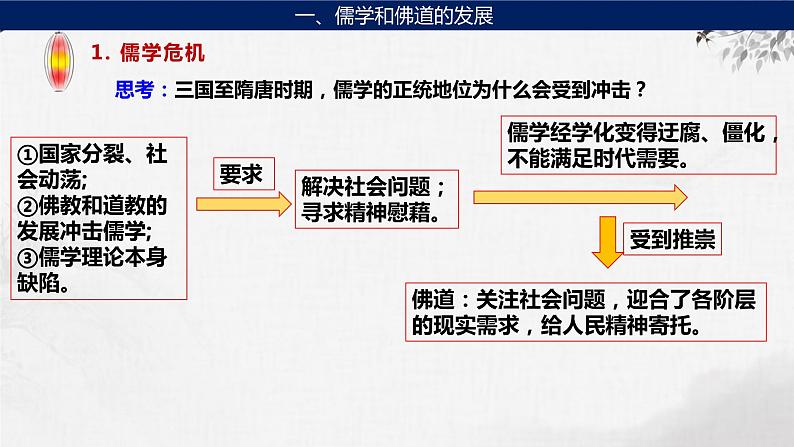

思考:三国至隋唐时期,儒学的正统地位为什么会受到冲击?

史料一 任何时代,苦难中的人民只有两条路可走:一是对暴政反抗,一是籍宗教信仰,寻找未来的幸福。 ——柏杨 《中国人史纲》史料二 到东汉末年魏晋时代,国内大乱,人们生活痛苦,精神上也缺乏寄托;而当时中国传统思想的儒学,久已变成没有灵魂的空架。 ——傅乐成《中国通史》史料三 儒学传统中,有一个最薄弱与最柔软的地方特别容易受到挑战:他们未能为自己的思想理论找到终极的立足点。 ——葛兆光《中国思想史》

①国家分裂、社会动荡;②佛教和道教的发展冲击儒学;③儒学理论本身缺陷。

解决社会问题;寻求精神慰藉。

儒学经学化变得迂腐、僵化,不能满足时代需要。

佛道:关注社会问题,迎合了各阶层的现实需求,给人民精神寄托。

【探究】魏晋时期的反佛教斗争

材料 当时佛法广传,很多人出家修行。北魏太武帝拓跋焘,于438年下诏,令50岁以下僧侣还俗,以解决兵源;444年,又以佛法搞“迷信”活动”为由(诏曰:“假西戎虚诞,生致妖孽”)下诏驱逐僧侣。446年,在重臣崔浩的进言下,发出了最严厉的灭佛诏:击破焚烧佛像及佛经,拆毁寺院,活埋僧侣。当时笃信佛法的太子再三上表劝谏,拖延了诏书的颁布,一些僧人得以逃脱。不几日,便开始砸佛塔、毁佛像(铸钱)、烧佛经、杀僧尼…举国上下,风声鹤唳。

思考 :统治者为什么要灭佛?是彻底禁止吗?

寺院经济过度发展,占有大量地产,僧侣骄奢淫逸。阻碍国家赋役征派,财政收入减少,百姓负担加重。影响国家兵员,社会稳定。是限制

灭佛表现:①官方:三武一宗之厄。“三武一宗”指北魏太武帝、北周武帝、唐武宗和后周世宗。②民间反佛:代表人物是范缜。他针对佛教宣扬的形神分离、形亡而神不灭的观点,提出人的精神和肉体是统一的,对佛教进行抨击。

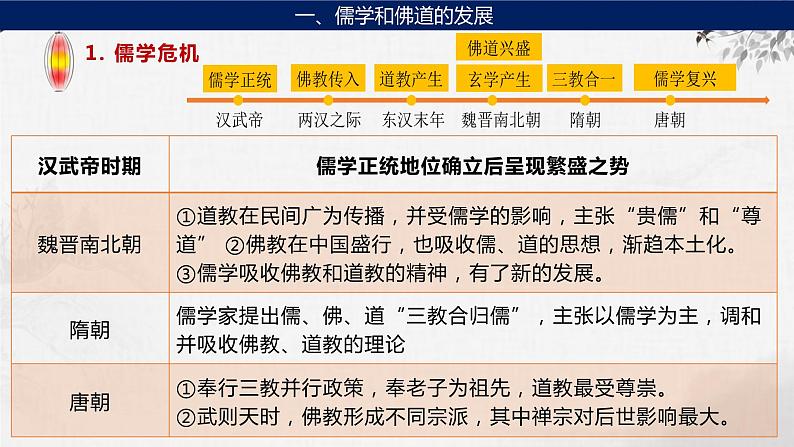

隋朝: 儒学家提出儒、佛、道“三教合归儒”,主张以儒学为主,调和并吸收佛教、道教理论。唐朝:①儒学:韩愈率先提出复兴儒学,用儒家天命观和封建纲常来反对佛教的观点,兴起儒学复兴运动。②道教:统治者奉行三教并行政策,奉老子为祖先,道教最受尊崇。③佛教:武则天时期,佛教在社会上有很大发展,形成不同宗派,禅宗对后世影响很大。

意义:巩固儒学主流思想的统治地位。

6.(2021·湖北高考·3)唐代杜佑《通典》称:“理(治)道之先,在乎行教化。”该书内容分为食货、选举、职官、礼、乐、兵、刑、州郡、边防九门,其中“礼门”占全书篇幅的一半。从内容上看,杜佑修撰《通典》特别强调( )A.道家的无为而治 B.史学的通古贯今C.儒家的伦理纲常 D.理学的格物致知

5.孟子讲“觉”,佛教讲“悟”,程颢、程颐兄弟则将二者圆通。北宋僧人契嵩认为儒和佛“心则一”,佛教“亦有意于天下国家矣,何尝不存其君臣父子”。这反映出北宋( )A.儒学统治地位动摇 B.儒学与佛教的融合C.理学成为官方哲学 D.阳明心学影响深远

7.(2020·新课标Ⅱ)敦煌莫高窟61号洞中的唐代壁画“五台山图”中有一座“大佛光之寺”,梁思成、林徽因按图索骥,在山西五台山地区发现了其实物——佛光寺。这一事例说明此类壁画( )A. 创作源于艺术想象B. 能完整还原历史真实C. 可与文化遗存互证D. 价值来自学者的发掘

魏晋玄学魏晋之际,统治阶级内部的政治残杀非常频繁,社会上出现了逃避现实政治斗争、崇尚老庄的玄学。玄学家用老庄的思想解释《周易》等儒家经典,主张虚无的“道”,宣扬“无”是产生万物的根本。他们认为,政治上应当无为”,生活作风上要任其“自然”,社会风气上崇尚“清谈”。思考 依据材料并结合所学分析玄学产生的背景。

经济:自给自足的庄园经济政治:世代沿袭的门阀政治思想:走向崩溃的两汉经学社会:动荡不安的社会变局

以曹操父子为代表人生哀伤与建功立业的气概交织融合对酒当歌,人生几何。譬如朝露,去日苦多。 —曹操《短歌行》

以陶渊明代表逃避现实,探寻个体的理想人格 寄情山水,诗情画意采菊东篱下,悠然见南山。山气日夕佳,飞鸟相与还。 —陶渊明《归田园居》

2. 唐朝--诗歌的黄金时代

开朗奔放,国力强盛文明开化的背景代表:李白、杜甫

平实浅近,反映弊端暴露矛盾激化的现状代表:白居易

凝重抑郁,反映日渐衰败民生疾苦的现实代表:杜甫、李商隐

刚健清新,反映新国初立,欣欣向荣的景象代表:初唐四杰

王勃《送杜少府之任蜀州》陈子昂《登幽州台歌》

白居易《琵琶行》《长恨歌》

杜牧《江南春》 李商隐《无题》

唐诗的风格为何会有如此大的差异?

(1)折射了当时的社会风貌和时代变迁(社会存在决定社会意识)(2)反映了诗人的个人际遇(主观认识)(社会意识是社会存在的反映)

2.(2020.7·江苏高考·3)有学者认为,如果说安史之乱以前,唐诗以豪放、浪漫色彩引人注目,那么安史之乱以后,则已代之以沉郁悲壮的情调了。对这一评论理解正确的是( )A.社会变迁影响唐诗创作 B.盛唐气象推动唐诗演变C.唐诗全景再现社会真实 D.安史之乱导致唐诗衰微

1.(2018.11·浙江高考·3)盛唐时代,可算得中国历史上“令人振奋”的一段时期,文学艺术达到鼎盛。后人歌咏唐代灿烂文化星空中“双子星座”的典型诗文是( )A.“颜柳二公书尤多” B.“唐之文章称韩柳”C.“奔放雄杰有若苏辛”D.“李杜诗篇万口传”

3.(2020·海南高考·3)表1唐诗(摘录) 由表1可见( )A.民族交融促进了文化的发展 B.宫廷文化已经普及到民间C.文学创作推动社会阶层流动 D.劳动生活是诗歌创作来源

总结:唐朝所受域外文化影响在文学艺术方面的具体表现。

材料1:昨至洛阳,始知衣冠士族,并在中原。礼仪富盛,人物殷富。 —(东魏)杨炫之:《洛阳伽蓝记》

材料2:江南……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。……丝绵布帛之饶,覆衣天下。 ——《宋书》

材料3:“运漕商旅,往来不绝” “自是天下利于转输”

①经济:经济的发展与繁荣,提供物质基础。

【探究】从“历史解释”角度分析魏晋隋唐时期文艺成就达到高峰的原因

材料4:诗至唐而盛,至晚唐而工。盖当时以此设科取士,士皆争竭其心思而为之。 —(宋)杨万里

2.政治:选官制的发展与官僚政治的成熟,提供人才基础。

材料5:李唐一族之所以崛兴,盖取塞外野蛮精悍之精血,注入中华文化颓废之躯,旧染既除、新机重启,扩大恢张,遂能别创空前之世局。 —陈寅恪:《李唐氏族推测之后记》

3.社会:安定的社会环境,提供社会条件。

材料6:唐太宗:“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一。”

4.文化:民族交融以及开放包容的外交政策,提供多元文化基因。

4.(2020·全国Ⅰ卷高考·25)图4为唐代著名画家阎立本的《步辇图》,描绘了唐太宗李世民接见吐蕃使臣的情景。该作品体现了( )A.西域风情与中土文化的交汇 B.文人意趣与市井风情的杂糅C.艺术审美与史料价值的统一 D.现实主义与浪漫主义的融合

5.(2017.11·浙江高考·27)【加试题】阎毗精于建筑、雕刻,在隋“以丹青知名”,“领将作少监”。其子阎立德、阎立本“俱传家业”。入唐,立德“为将作大匠,造翠微、玉华宫称旨(符合上意),官至工部尚书”。至立本以将作大匠代兄为工部尚书,后任右相。结合所学判断,下列说法错误的是( )A.阎氏父子技艺相传职任相袭B.阎立本绘制反映唐蕃关系的《步辇图》C.阎氏家族的升迁受惠于举贤荐能的察举制D.阎氏父子所擅颇类于文艺复兴时期的米开朗琪罗

6.(2016·新课标全国Ⅲ卷文综·26)唐太宗对南朝后期竞相模仿萧子云书法的风气表示不屑,认为其“仅得成书,无丈夫之气”,只有王羲之的书法才“尽善尽美”,于是连西州(今吐鲁番)幼童习字的范本都是王羲之书帖。王羲之在中国书法史上地位的确立,是因为( )A.皇帝好恶决定社会对艺术的批判 B.王羲之的艺术成就不可超越C.艺术水平与时代选择的共同作用 D.朝代更替影响艺术评判标准

7.(2022·江苏高考·3)唐人崇尚“晋贤真迹”,争相效仿以王羲之父子为代表的江左书法风格,进士及第后在雁塔题名的字迹被认为皆有“江左遗风”。这主要反映出,唐代( )A.江南文化成为主流 B.科举推动行书步入盛世C.市民文化需求强烈 D.书法艺术吸纳六朝元素

8.(2020·新课标III)唐代书法家张旭曾说:“始吾闻公主与担夫争路,而得笔法之意。后见公孙氏舞剑器,而得其神。”据此可知,张旭书法呈现出( )A. 书写结构的严整性 B. 书写气象的灵动性C. 书写笔画的繁杂性 D. 书写技法的内敛性

中国现存最早的一部完整的农书;

世界上现存最古老的石拱桥;

世界上现存最早的、有确切日期的雕版印刷品;

测算出地球子午线长度;

全面总结历代和当时的医药学成果;临床百科全书;药王

世界上最早由国家颁行的药典;

文字:日本的文字创制,汉字在朝鲜广泛使用。思想宗教:佛教从中国传入日本朝鲜。儒学传入朝鲜、日本。社会与习俗:饮茶、围棋、服饰。

城市与建筑方面:新罗都城平壤,日本寺院建筑,唐招提寺。科技方面:造纸术、印刷术传入日本,茶叶种植。制度方面:日本仿照隋唐的均田制和租调制。

中外文化交流的特点: 交流范围广;形式内容多样;交往渠道多;呈现双向性;水陆并重的交通;交流中形成了中华文化圈。

(1)经济发达、制度先进、国家统一、地域辽阔、交通发达(大运河、驿道、邮驿、海路丝绸之路)是唐朝文化繁荣的客观基础;劳动人民创造的物质财富以及周秦以来历史文化的积累,也是唐朝文化繁荣的前提条件(2)采用科举制度推动教育事业的发展;学校制度完备兴办专业教育;实行开明的民族政策促进各民族的经济文化交流;实行对外开放政策促进中外文化交流;对外来宗教采取兼容并蓄的政策

英国学者威尔斯说:“当西方人的心灵为神学所缠迷而处于蒙昧黑暗之中时,中国人的思想却是开放的、兼收并蓄而好探求的。”这句话主要反映了中国唐朝的文化繁荣局面。请回答下列问题(1)出现这种局面的客观基础是什么?(2)当时统治者为文化繁荣做出哪些努力?

1. 观察图表,以下结论不能得出的是( )A.唐朝对外交往范围广:同亚洲国家交往最为密切;和非洲也有往来。 B.唐朝对外交往形式更多样:使节往来、留学生、技术交流、宗教往来、等多种形式。C.唐朝对外交往政策更开放:鼓励外商来华贸易,允许在中国居住,和中国人通婚,在中国做官。 D.唐朝对外交往地位更崇高:唐朝在世界上有很高威望,各国开始把中国人称“唐人”。

史料一 在世界上中国是文明古国之一……中国是古而又新的国家。《诗经》上有句诗说“周虽旧邦,其命维新。旧邦新命,是现代中国的特点。 ——冯友兰 《哲学史》史料二 在近6000年的人类历史上,出现过26个文明形态,但是只有中华文化是延续至今而且从未中断过的文化,就世界范围而论,中国古代文化是世界上最古老的文化之一,唯有中华文化表现出最顽强的生命延续力。——【英】汤因比《历史研究》史料三 中国古代,儒家注重道德自律,以人的自我完善为治国的出发点;道家特别关注人与自然的和谐有序,主张从自然规律中汲取治国的智慧;而法家则更注重于制度规范,以法的严密强化为治理的出发点。 ——《浅谈中国传统文化》结合史料和所学知识分析中华传统文化的特点和价值。

特点:本土性、多样性、包容性、凝聚性、连续性。价值:①是中华民族发展的内在思想源泉和精神动力 ②中华优秀传统文化蕴含着丰富的道德理念和规范,体现着评判是非曲直的价值标 准,潜移默化地影响着中国人的思维方式和行为方式。 ③从未中断的中华文化,维护着中国团结统一的政治局面,维系着统一多民族的大 家庭,推动着中国社会的发展进步,为治国理政和道德建设提供了有益借鉴。

五、中华优秀传统文化的特点和价值

相关课件

这是一份第8讲 三国至隋唐的文化 课件 --2025届高三统编版2019必修中外历史纲要上册一轮复习,共40页。PPT课件主要包含了考情分析,考查重点,备考策略,真题演练,知识体系,主干梳理●拓展整合,选官制度,⒈九品中正制,图解九品中正制,⒉科举制等内容,欢迎下载使用。

这是一份第4讲隋唐制度的创新变化和三国至隋唐的文化课件--2025届高三统编版2019必修中外历史纲要上册一轮复习,共60页。PPT课件主要包含了进士科,中书省,均田令,以庸代役,儒学复兴,本土化,顾恺之,齐民要术,雕版印刷,唐本草等内容,欢迎下载使用。

这是一份第4讲 三国至隋唐的文化 课件--2024届高三统编版历史一轮复习,共37页。