所属成套资源:七年级历史上册同步备课系列(部编版)

人教部编版七年级上册第六课 动荡的春秋时期同步测试题

展开

这是一份人教部编版七年级上册第六课 动荡的春秋时期同步测试题,共10页。试卷主要包含了下列图片共同反映了中国古代,在过伯簋中部分铭文等内容,欢迎下载使用。

1.“平王之时,周室衰微,诸侯强并弱,齐、楚、秦、晋始大,政由方伯。”上述现象反映了周平王统治时( )

A.中央强大 B.经济繁荣 C.王室衰微 D.科技发展

2.春秋时代,烽烟四起,战火连天,社会风云激荡,各诸侯国积极改革内政,发展生产,最终成为春秋第一个霸主的是( )

A.晋文公 B.齐桓公 C.楚庄王 D.秦穆公

3.通过一些成语我们可以了解春秋时期诸侯争霸的历史,下列反映史实与晋文公参与争霸有关的是( )

A.退避三舍 B.卧薪尝胆 C.问鼎中原 D.围魏救赵

4.连环画中蕴藏着丰富的历史信息,下面连环画反映的是( )

A.夏灭商兴的史实 B.商灭周兴的史实 C.春秋争霸的史实 D.战国称雄的史实

5.下列图片共同反映了中国古代( )

骨耜 战国青铜农具锛 东汉牛耕图画像石拓片

A.手工业技术的新发展 B.冶铁技术发展

C.自给自足的自然经济 D.生产力的进步

6.在春秋战国时期,整个社会处于动荡与巨变之中,战乱纷争、经济发展、制度变革和思想学术的繁荣,成为这一时期社会变化的主要特征。其中关于经济发展的原因,最为基础的是( )

A.铁制农具和牛耕的普及 B.各诸侯国竞相进行改革

C.战争中获得土地和人口 D.各学派先进思想的传播

7.在过伯簋中部分铭文:“过白(伯)从(昭)王伐反册(荆)…”《左传》也有“昭王南征(荆楚)而不复”的记载。这说明( )

A.昭王巩固了其统治 B.王室权威受到了挑战

C.礼乐制度趋于崩溃 D.楚国成为诸侯的霸主

8.春秋时期,齐桓公并国三十;晋献公并国十七,服国三十八;楚庄王并国二十六;秦穆公并国十二;到战国初期,西周初年的将近一百个国家仅余十几个。由此可知,诸侯争霸

A.阻碍了社会经济进步 B.导致了井田制的瓦解

C.促进了国家局部统一 D.推动了边疆地区开发

9.文物是历史的见证者,是前人留给我们的第一手资料,带我们接近最真实的过去。阅读材料,回答问题。

材料一:

(1)根据材料一并结合所学知识,谈谈你对西周时期社会生活的认识。

材料二:

(2)提取材料二中可以相互印证的历史信息。洛阳天子驾六车马坑是21世纪东周考古的重要发现之一,请结合材料二谈谈你认为该发现有何重大历史价值。

材料三:季孙氏(春秋时期,鲁国大夫)在他家庙庭之中,使用了周天子八八六十四人的舞蹈行列。孔子谓季氏“八佾舞(天子专用的祭祀乐舞)于庭,是可忍也,孰不可忍也?”

(3)根据材料二并结合所学知识,概括春秋时期的阶段特征。

10.【时空观念】史学上有“左图右史”之说,某同学利用右边的地图进行研究性学习他研究的内容应该是( )

A.武王伐时 B.西周分封 C.春秋争霸 D.战国兼并

11.【历史解释】“夏之时万国,殷之时三千,周初千八百,春秋时百四十……小国都被吞并,或听命于大国,大国则争为霸主,春秋时代便是如此……战国时则次国亦无以自立,大国各以存亡相搏。”这表明( )

A.百家争鸣推动思想繁荣B.统一是发展的趋势C.各国变法促进社会发展D.封建王朝更替频繁

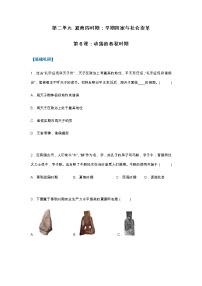

12.【史料实证】(2022·四川绵阳·统考中考真题)文物是我们研究历史的第一手资料,下列文物都可以用来研究( )

A.贵族等级制度 B.军事技术 C.小农经济 D.冶炼铸造

13.(2023·湖北·统考中考真题)夏商西周时期,水利工程兴修较少,少有山林开发;春秋战国时期,大量开发山林,扩大耕地,兴修水利工程。导致这一变化的主要因素是( )

A.新兴地主阶级的崛起 B.诸侯国势力此消彼长

C.铁制生产工具的使用 D.新政治经济秩序确立

14.(2023·山东济宁·统考中考真题)春秋时期,鲁国国君朝觐周王仅3次,而朝齐、晋、楚三国竟达33次之多。对此合理的解释是( )

A.周王室地位已经衰落 B.鲁国到王都路途遥远

C.鲁国国君是春秋霸主 D.周王不是鲁国的宗亲

15.(2023·江苏苏州·统考中考真题)下表为《春秋战国铁器出土情况对比》。由此可知,当时( )

A.铁器使用区域较为广泛 B.铁农具制造技术成熟

C.南方冶铁业较北方发达 D.铁主要用于制造农具

16.(2022·山东济宁·统考中考真题)春秋时期,周襄王经常向诸侯“告饥”“求车”“求金”。这说明当时( )

A.周襄王受到诸侯尊重 B.分封制尚未建立

C.天子和诸侯身份平等 D.周王室地位下降

1.【答案】C

【详解】根据材料“平王之时,周室衰微,诸侯强并弱”可知,周平王统治时,王室衰微,诸侯争霸,C项正确;中央强大、经济繁荣、 科技发展在材料中均没有体现,排除ABD项。故选C项。

2.【答案】B

【详解】结合所学可知,春秋时期,齐桓公任用管仲为相,积极改革内政,发展生产;同时改革军制,组建强大的军队,以“尊王攘夷”为号召扩充疆界。公元前7世纪中期,齐桓公召集诸侯在葵丘会盟,周天子派人参加,齐桓公成为春秋时期的第一个霸主,B项正确; 晋文公、楚庄王、秦穆公都是齐桓公之后的霸主,排除ACD项。故选B项。

3.【答案】A

【详解】依据所学知识可知,晋楚争霸中,晋国主动后退九十里引诱楚国,最终晋国取得城濮之战的胜利,从此晋文公成为中原霸主,A项正确;卧薪尝胆与越王勾践有关,排除B项;依据所学知识可知,问鼎中原出自《左传》,春秋时楚庄王北伐,并向周天子的使者询问九鼎的重量,大有夺取周朝天下之势,排除C项;围魏救赵是战国时期发生的,与题干的春秋时间“春秋时期”不符,排除D项。故选A项。

4.【答案】C

【详解】结合所学知识可知,春秋时期,吴国和越国发生了战争。越国被吴国打败,越国勾践被夫差俘虏。后来,吴王夫差释放了勾践,让他回到了越国国都会稽。勾践在坐卧的地方吊了个苦胆,夜里躺在柴草上,面对苦胆。每天吃饭时都尝尝苦胆。总扪心自责:“你忘了会稽大败之辱吗?”就这样勾践跟同甘共苦共同命运,经过十年发展生产,积聚力量,又经过十年练兵,终于在公元前473年打败夫差,灭掉了吴国。C项正确;ABD项与题干时间不符,排除ABD项。故选C项。

5.【答案】D

【详解】结合所学知识,骨耜、战国青铜农具铲、牛耕都是当时先进的农业生产技术,先进的农业生产技术促进了生产力的进步,D项正确;骨耜、战国青铜农具铲、牛耕都是农业生产技术,不是手工业技术,排除A项;骨耜是骨头做的,青铜农具是青铜做的,排除B项;自然经济是传统社会封建经济形态下主要的经济形式,与题干材料“生产工具、生产方式”不符,排除C项。故选D项。

6.【答案】A

【详解】结合所学知识可知,春秋战国时期,铁制农具和牛耕的使用和推广,是农业生产力水平提高的重要标志,促进了经济的发展。关于经济发展的原因,最为基础的是铁制农具和牛耕的普及,A项正确;各诸侯国竞相进行改革促进了经济的发展,但不是最为基础的原因,排除B项;战争中获得土地和人口不是经济发展最为基础的原因,排除C项;各学派先进思想的传播不属于经济发展的基础原因,排除D项。故选A项。

7.【答案】B

【详解】概括材料可知,过伯簋的铭文和《左传》都记载了周昭王率军讨伐楚国的史实。作为诸侯国的楚国反叛周王室,这表明周王室的权威受到了挑战,B项正确;周昭王伐楚“而不复”,不能反映统治巩固。排除A项;礼乐制度趋于崩溃发生于春秋战国时期。周昭王是西周第四位王,时间不匹配。排除C项;楚国称霸是在春秋时期。排除D项。故选B项。

8.【答案】C

【详解】由于政治、经济发展不平衡,各诸侯国为了自身的利益相互展开争斗;民族间的矛盾也有所发展。在争霸过程中,有一些强大的诸侯国的疆域不断扩展,加快了统一的步伐。出现了大规模的民族交融。故C符合题意;材料不是从社会经济发展的角度论述诸侯争霸的影响,排除A;导致了井田制的瓦解是生产力发展的结果,排除B;材料不是说明诸侯争霸对于边疆地区开发,排除D。故选C。

9.【答案】(1)政治制度:分封制。认识:可以从青铜器制作使用情况;周朝实行严格的等级制度等角度作答。(需答出两点)

(2)信息:天子驾六马。历史价值:“天子驾六”车马坑的发现,以实物的形式,揭开了古代天子驾六、驾四的疑案,印证了古文献“天子驾六”记载的正确性;对研究东周时期的乘舆制度、丧葬制度提供了考古资料。(需答出两点,言之有理即可)

(3)特征:礼乐制度崩坏;王室衰微;诸侯势力逐渐强大。(需答出两点,意思相近即可)

【详解】(1)根据材料“天子、诸侯、卿大夫、士”,结合所学知识可知,材料反映了西周时期实行分封制,层层分封,等级森严,最终形成了“天子——诸侯——卿大夫——士”的社会等级秩序。第二问属于开放性试题,言之有理即可。可以从青铜器制作使用情况,如,天子用九鼎、诸侯用七鼎、卿大夫用五鼎、士用三鼎;周朝形成了“天子——诸侯——卿大夫——士”的严格的社会等级秩序等角度作答。(需答出两点)

(2)根据图片中“天子驾六车马”与文字材料“《逸礼•工度记》曰:‘天子驾六马’……”可知,天子驾六马是材料二中可以相互印证的历史信息。根据材料二及所学可知,可以从“天子驾六”车马坑的发现,以实物的形式,揭开了古代天子驾六、驾四的疑案,印证了古文献记载的正确性;对研究东周时期的乘舆制度、丧葬制度提供了考古资料等角度作答。

(3)根据材料“季孙氏……在他家庙庭之中,使用了周天子八八六十四人的舞蹈行列……”,结合所学可知,春秋时期的阶段特征有:礼乐制度崩坏,王室衰微,诸侯势力逐渐强大等角度。

10.【答案】C

【详解】依据所学可知,春秋时期周天子失去了往日的权威,天子反而依附于强大的诸侯。一些强大的诸侯国为了争夺霸权,互相征战,争做霸主,出现了齐桓公、宋襄公、晋文公、秦穆公、楚庄王等五个霸主,史称“春秋五霸”。到春秋末期,长江下游的吴国和越国也先后北上争霸。所以依据地图中齐桓公、宋襄公、晋文公、秦穆公和楚庄王、吴王和越王,研究的内容应该是春秋争霸,C项符合题意。由此分析ABD三项均不符合题意,排除,故选C。

11.【答案】B

【详解】根据题干材料,诸侯国数目的大量减少,表明了兼并战争激烈,更凸显了国家由分裂走向统一的趋势,B项正确;百家争鸣推动思想繁荣属于思想领域,题干主要说明政治方面,排除A项;题干主要说明政治方面,没有体现各国变法,排除C项;题干材料涉及封建王朝更替频繁,排除D项。故选B项。

12【答案】D

【详解】根据图片可以,毛公鼎是西周晚期青铜器,夫差矛是春秋末期吴国使用兵器,铁农具是春秋战国时期的农具,这些代表的是当时的冶炼铸造技术,D项正确;这些文物不能反映贵族等级制度,排除A项;毛公鼎和铁农具不代表军事技术,排除B项;毛公鼎和夫差矛与小农经济不符,排除C项。故选D项。

13.【答案】C

【详解】根据题干信息“夏商西周时期,水利工程兴修较少,少有山林开发;春秋战国时期,大量开发山林,扩大耕地,兴修水利工程”,结合所学知识可知,春秋后期铁农具、牛耕出现,促进农业上的深耕细作,并为开发山林、扩大耕地创造了条件。因此导致这一变化的主要因素是铁制生产工具的使用,C项正确;题干材料没有涉及新兴地主的崛起,排除A项;题干没有涉及诸侯国势力此消彼长,排除B项;新政治经济秩序确立,与题干内容不符,排除D项。故选C项。

14.【答案】A

【详解】依据材料“春秋时期,鲁国国君朝觐周王仅3次,而朝齐、晋、楚三国竟达33次之多。”并结合所学知识可知,在鲁国国君心中,齐、晋、楚三国地位高于周王室,春秋时期,周天子势力衰微,齐、楚、晋等大国地位开始崛起,分封制失去了对诸侯的有效约束,这使得一些势力弱小的诸侯国弃周天子转而投靠诸侯大国,体现了周王室地位衰落,A项正确;“鲁国到王都路途遥远”不是朝觐周王减少的原因,排除B项;材料表明鲁国朝拜周天子次数减少,投靠诸侯大国,可见齐国、晋国和楚国实力上升,但是无法判断鲁国成为春秋时期霸主,排除C项;周王是天下共主,朝觐周王与是不是宗亲无关,依据分封制,鲁王每年都要朝觐周王,排除D项。故选A项。

15.【答案】A

【详解】根据《春秋战国铁器出土情况对比》分析可知,广西、河南、长沙、辽宁、山西等地均出土铁制器具,说明铁器使用区域较为广泛,A项正确;铁农具制造技术成熟,与材料反映铁制器具数量无关,排除B项;材料反映的是铁制器具数量及农具,无法体现南方冶铁业较北方发达,排除C项;铁主要用于制造农具,与材料反映铁制器具数量无关,排除D项。故选A项。

16.【答案】D

【详解】根据材料“周襄王经常向诸侯‘告饥’‘求车’‘求金’”可知,材料反映的是周襄王向诸侯求取车和金,表明周王室地位的衰落,D项正确;材料强调的是周天子有求于诸侯,没有体现诸侯对周天子的尊重,排除A项;根据所学知识可知,分封制在西周时期建立,不符合题干时间,排除B项;材料内容主要体现了周天子向诸侯求取车和金,表明周王室地位的衰落,而不是天子和诸侯身份平等,排除C项。故选D项。

等级

乐队

乐舞

天子

四面

八佾(古代乐舞的行列)

诸侯

三面(缺北面)

六佾

卿大夫

二面(缺北面和东面)

四佾

士

一面(只有南面)

二佾

《逸礼·王度记》曰:“天子驾六马,诸侯驾四,大夫三,士二,庶人一。"许慎(东汉)在《五经异义)中以《易》京氏、《春秋公羊传》和《逸礼·王度记》中有关“天子驾六”的记载,认为古制“天子驾六马”。郑玄(东汉)则以《周礼》《尚书》为依据,认为古制“天子驾四马”。

铁器出土地点

铁器数量(件)

铁农具数量(件)

广西平乐银山岭

181

91

河南辉县固围村

93

58

长沙衡阳61座楚墓

70余

17

辽宁抚顺莲花堡

80余

68

山西长治分水岭

36

21

相关试卷

这是一份初中历史人教部编版七年级上册第十八课 东晋南朝时期江南地区的开发优秀课时训练,共9页。试卷主要包含了《资治通鉴》记载,历史事件、历史现象之间互相联系,建康城,图示法是梳理知识线索的重要方法等内容,欢迎下载使用。

这是一份人教部编版七年级上册第十一课 西汉建立和“文景之治”优秀达标测试,共6页。试卷主要包含了《汉书·货殖传》记载等内容,欢迎下载使用。

这是一份初中历史人教部编版七年级上册第十课 秦末农民大起义优秀同步训练题,共7页。试卷主要包含了中国科学院首任院长郭沫若说等内容,欢迎下载使用。