所属成套资源:备战2025届高考历史一轮总复习训练题(70份)

备战2025届高考历史一轮总复习训练题第8讲三国至隋唐的文化

展开

这是一份备战2025届高考历史一轮总复习训练题第8讲三国至隋唐的文化,共8页。试卷主要包含了《晋书》记载这一时期士人说,唐中期,韩愈大力推崇孟子,下表是唐代歌咏昭君出塞的诗歌等内容,欢迎下载使用。

A.孕育着新的文化活力

B.取决于统治者的喜好

C.根植于特殊的地理环境

D.缩小了南北经济的差距

2.(2024百师联盟联考)据考证,《周礼》中有关玉的规定有百条之多,且玉器的使用数量自春秋起逐步增多,两汉时数量达到空前。但从考古发掘来看,魏晋时期墓葬中出土的玉器很少,且玉器体积狭小,大型玉礼器和成组玉配饰几乎没有发现。出现这一现象的主要原因是( )

A.特殊的文化背景

B.战争的不断冲击与破坏

C.民族交融的加深

D.时人对现实关注的加强

3.(2023广东潮州二模)《晋书》记载这一时期士人说:有晋始自中朝,迄于江左,莫不崇饰华竞,祖述虚玄。摈阙里之典经,习正始之余论,指礼法为流俗,目纵诞以清高。导致这一局面形成的原因是该时期( )

A.政局形势的持续动荡

B.佛教与道教开始传播

C.奉行三教并行政策

D.儒学丧失正统地位

4.(2023广东惠州一模)唐中期,韩愈大力推崇孟子。认为孟子针对“杨(道家)墨(墨家)行,正道废”的乱局,“辞而辟(排斥)之”,开“辟异端”之先河,其功劳不在大禹之下。韩愈此举意在( )

A.排斥外来思想

B.复兴传统儒学

C.传播理学思想

D.反对藩镇割据

5.(2024广东部分学校8月联考)唐代,禅宗六祖惠能提出“恩则孝养父母,义则上下相怜,让则尊卑和睦,忍则众恶无喧”;怀海禅师制定的《百丈清规》(寺院章程)主张:丛林以无事为兴盛,长幼以慈和为进德,待客以至诚为供养,处众以谦恭为有礼。由此可知,唐代( )

A.儒学独尊地位牢不可破

B.佛教融合儒道思想

C.佛教注重维护礼乐制度

D.三教并行趋势显著

6.(2023福建百校联盟4月联测)唐太宗曾诏孔颖达等撰成《五经正义》,颁行天下,作为全国各级官学的统一教材。唐文宗开成二年又刻《开成石经》(唐代的十二经刻石)立于国子监太学之前。这一系列行为( )

A.促进了文学艺术的发展

B.顺应了三教合流的需要

C.促进了民间教育的发展

D.扩大了儒家思想的影响

7.(2023河北三模)唐朝前期诗人陈子昂在《答洛阳主人》一诗中,抒发了不凡的气概:“方谒明天子,清宴奉良筹。再取连城璧,三陟平津侯。”这折射出唐朝前期( )

A.士人建功立业的情怀

B.科举考试提升了儒生文学修养

C.文学主题世俗化明显

D.诗歌成为主流的文学艺术形式

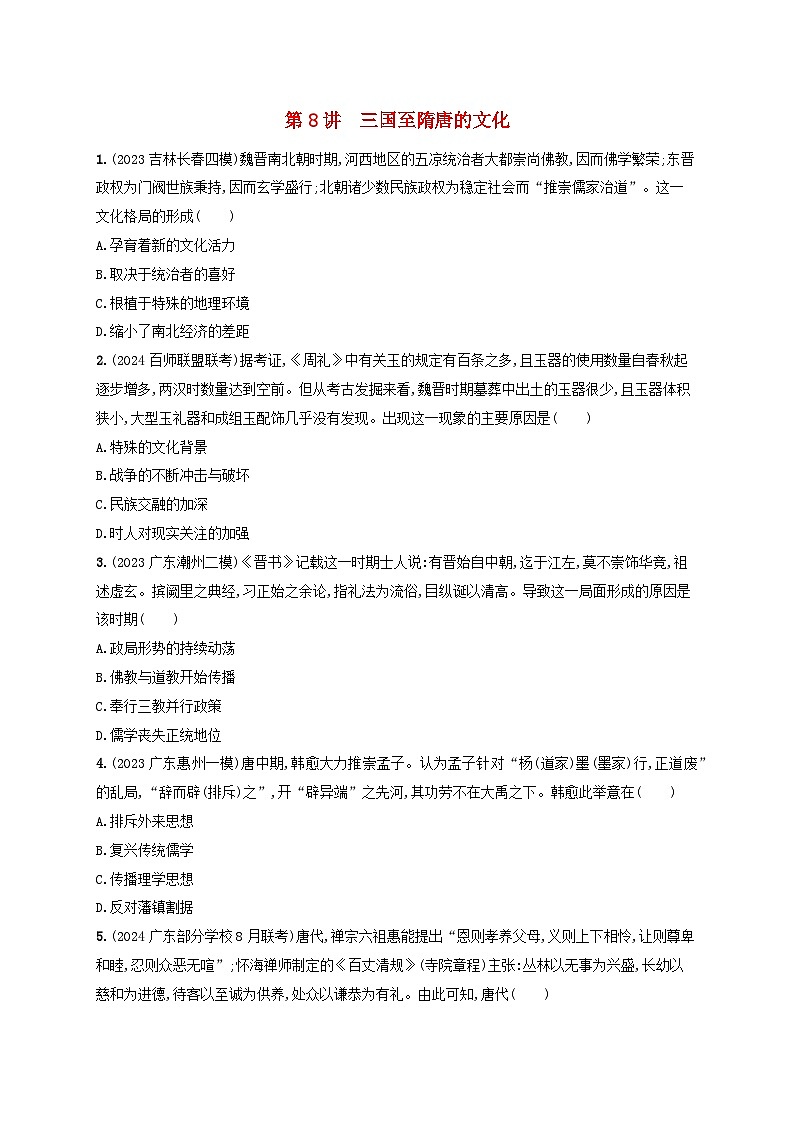

8.(2023湖北武昌5月检测)下表是唐代歌咏昭君出塞的诗歌。

据此,能得出的结论是( )

A.不同来源的史料难以互证

B.昭君出塞促进了蒙汉交融

C.主体的立场影响历史解释

D.唐蕃会盟停止了民族纷争

9.(2023湖南永州三模)白居易、元稹等中唐士人发扬了杜甫“即事名篇”的创作方式,大力提倡“为君、为臣、为民、为物、为事”的新乐府创作,写下了《秦中吟》《新乐府》等辞质、言直、事核、体顺的作品,希冀以此实现“见之者易谕”“闻之者深诚”“采之者传信”的微讽之效。这一做法( )

A.说明经世致用思想深入人心

B.批判理学空谈并开创了朴实学风先河

C.满足了彰显皇家气象的现实需要

D.将儒学复兴与诗文载道功能有机结合

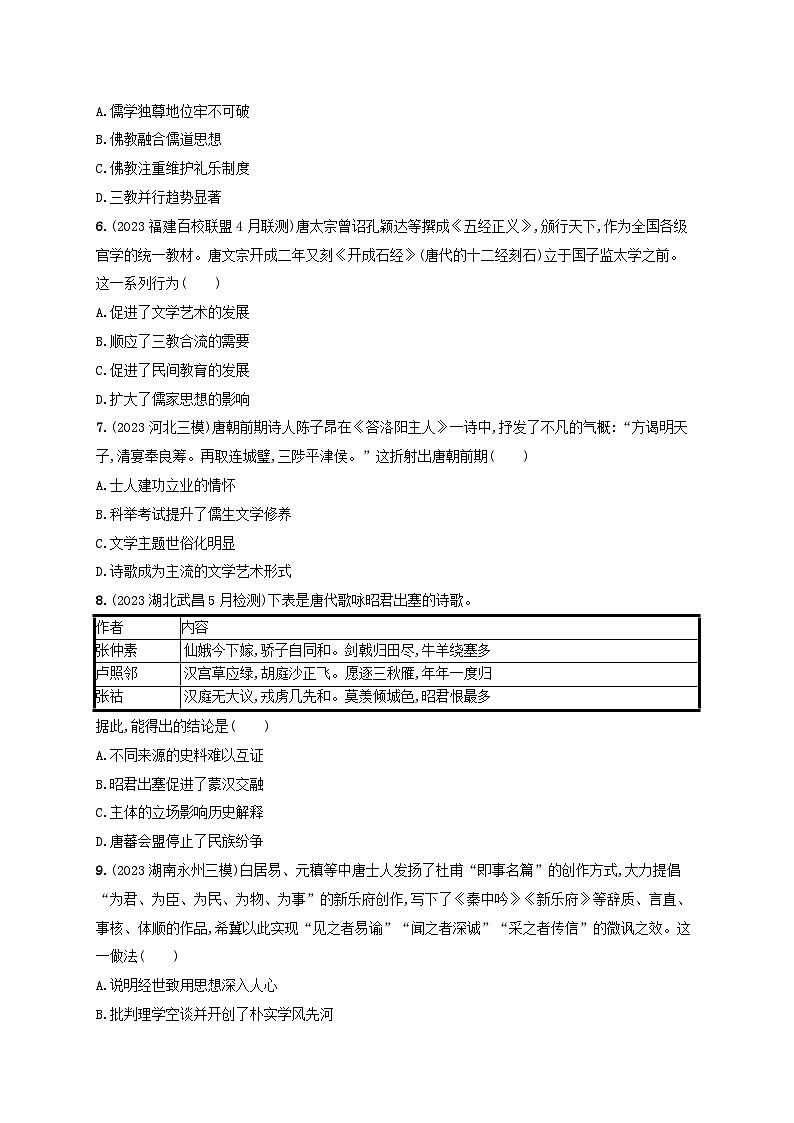

10.(2023安徽淮南二模)魏晋服饰一直崇尚宽衫大袖,给人一种洒脱、自然、飘逸、含蓄以及内敛的美感。劳动人民将袖口部分逐渐收紧,形成了窄袖衫、小口裤等样式。如下面“采桑图”中人物的袖口处可见明显褶皱。劳动人民改良后的服饰( )

A.囿于纺织技术发展滞缓的困境

B.彰显潇洒不羁的魏晋文人风骨

C.体现了实用性和艺术性的统一

D.集中呈现民族交融的时代特征

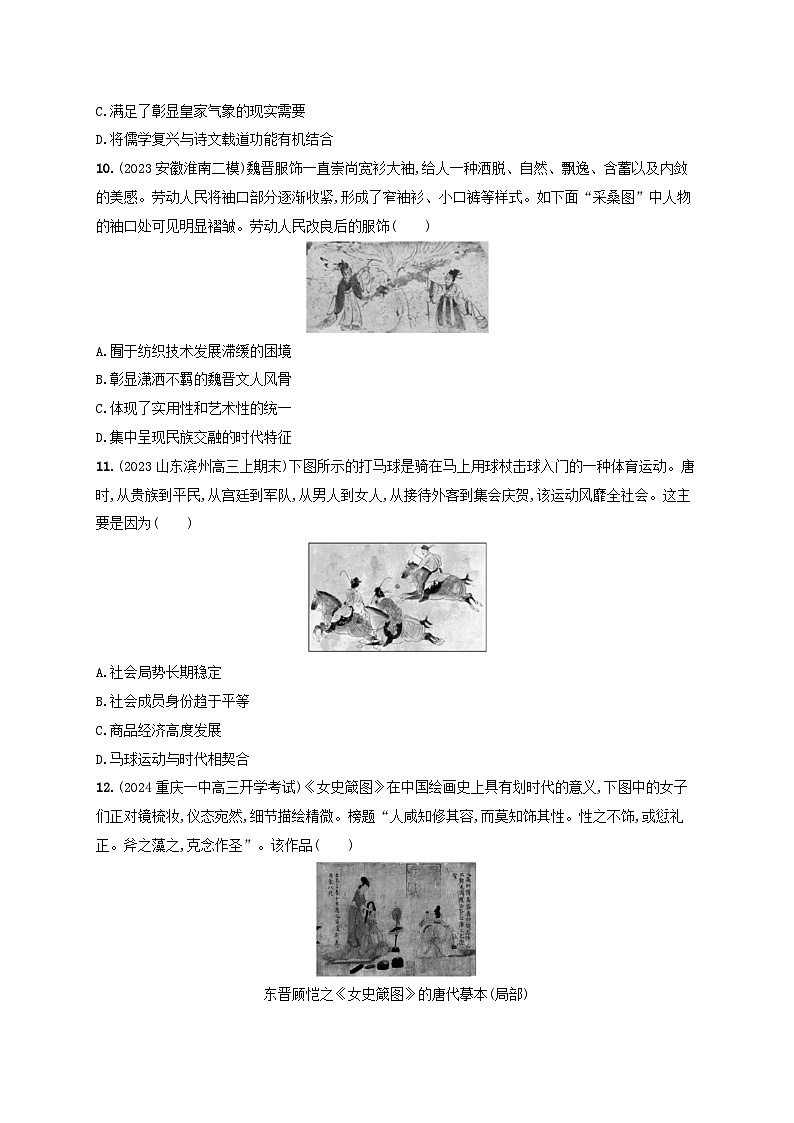

11.(2023山东滨州高三上期末)下图所示的打马球是骑在马上用球杖击球入门的一种体育运动。唐时,从贵族到平民,从宫廷到军队,从男人到女人,从接待外客到集会庆贺,该运动风靡全社会。这主要是因为( )

A.社会局势长期稳定

B.社会成员身份趋于平等

C.商品经济高度发展

D.马球运动与时代相契合

12.(2024重庆一中高三开学考试)《女史箴图》在中国绘画史上具有划时代的意义,下图中的女子们正对镜梳妆,仪态宛然,细节描绘精微。榜题“人咸知修其容,而莫知饰其性。性之不饰,或愆礼正。斧之藻之,克念作圣”。该作品( )

东晋顾恺之《女史箴图》的唐代摹本(局部)

A.反映儒学仍占统治地位

B.体现文人画的艺术风格

C.表现魏晋女性爱美风尚

D.彰显审美与教化相结合

13.(2023福建三明三模)公元263年,魏灭蜀。司马昭命有司撰访吴地图,为灭吴做准备。针对汉代地图不设比例尺、方位不准的缺点,司空裴秀使用比例尺绘制《禹贡地域图》。据此可知( )

A.印刷技术落后制约了科技进步

B.科学技术服务于社会生产

C.科技发展与国家需求相辅相成

D.国家统一促进科技的创新

14.(2023河北石家庄二模)唐代“禁约百姓,不许出蕃”,玄奘也“不敢公出,乃昼伏夜行”;王忠嗣的《西域图》、贾耽的《海内华夷图》《古今郡国县道四夷述》等地理著作也不是作者亲涉异域写成,而是他们在鸿胪寺任职时,利用接触外国人的便利条件而写成。这主要表明唐代( )

A.中外文化交流停滞不前

B.丝绸之路发展受阻

C.士人难以形成国际视野

D.传统观念影响较大

15.中国古代的农书中记载了大量有关农业耕作的民歌和谚语,如北朝农书《齐民要术》中便有“湿耕泽锄,不如归去”“以时及泽,为上策”“欲得谷,马耳镞”等记载。由此可见,中国古代农耕文明( )

A.以天人感应理论为基础

B.注重协调南北方社会生产节奏

C.崇尚人与自然和谐共生

D.是统治者重视发展科技的结果

16.(2023重庆调研)唐时波斯商人云集长安、广州、扬州和泉州等地,在中国南方素有“舶主”之称。唐代高僧鉴真发现,仅海南的波斯村寨,“南北三日行,东西五日行,村村相次”。关于唐朝的对外关系,由此可以得出( )

A.海路交通促进中外交往

B.与阿拉伯帝国关系密切

C.设置市舶司管理对外贸易

D.波斯人是欧亚贸易中间商

17.(2023广东六校高三联考)中国古代,各地方言与“官话”并行并不断演变,折射着社会的变迁。阅读材料,回答问题。

材料一

西周和东周

西周各地方言差别很大。雅言(西周王畿一带王室所用方言)成为贵族通用的“标准音”。战国时各地方言差异更加复杂。雅言失去标准音地位,各诸侯国“言语异声”

汉代

形成南北两派方言,分别以秦晋方言和楚方言为核心。北方方言发生混化,连渐糅合。关中话、洛语先后成为“官话”,并向周边扩展

魏晋南北朝

魏晋继承洛语为官话。西晋末年北方方言逐渐向南扩展,并与南方方言交融,逐渐形成“南杂吴越、北杂夷虏”的现象。洛阳雅音吸收吴越方言而成的金陵音成为正统官话之一

隋唐

隋朝以金陵音和洛阳正音为基础融合形成长安音,唐承隋制。金陵音与长安音分庭抗礼,长安音逐渐成为正统

——据《中国历史地理概述》等整理

材料二 清朝入主中原之初,南京官话作为官话标准语言依然被士人阶层沿用。1728年,鉴于闽粤两省百姓母语与官话差异甚大的客观事实,清政府在福建、广东两省的各个郡县设置正音书院、书馆,由驻防八旗任教讲授北京官话,算得上是中国早期的“推普”实践。到清朝中后期,北京官话已经取代南京官话的汉语标准音地位。1840年后进入中国的使节、商人们也发现在政治中心通行的北京官话地位越来越重要,英国人威妥玛著《语言自迩集》,系统地记录了19世纪中叶北京官话的读音,作为一本权威性的汉语教材,受其影响,其他国家的汉语教学也转向了北京官话。

(1)根据材料一,写出关于中国古代语言演进的2个结论,并联系所学知识简要说明结论的各自依据。

(2)根据材料二和所学知识,概括北京官话推广的意义。

18.(2023北京卷,16)阅读材料,回答问题。

材料 南学与北学

南北朝时期,儒学有南学与北学之分。“南北所治,章句好尚,互有不同。”南方儒士大多濡染玄风,注重探寻玄学义理;北学严守汉儒传统,注重名物训诂。

南、北儒士研习经书,偏重不同的注本(对儒家经典的注释本)。以《左传》为例,南朝流行“杜预注本”,北朝流行“服虔注本”。然而,南梁崔灵恩常引用“服虔注本”来诘难“杜预注本”,引领论辩之风。北魏有名儒“兼读杜、服,隐括(修订)两家,异同悉举”。这一时期,南北政权常互派使节,他们也往往借机相互考校儒学。

隋灭陈后,将大量士人迁至北方。隋炀帝大举征召儒生,“使相与讲论得失于东都(洛阳)之下”,胜出者多为南方儒士。其后他们大多在北方活动和授徒。唐初,“四方儒士,多抱负典籍,云会京师”。唐太宗下诏统一五经文本和注释。孔颖达兼采南北,撰成《五经正义》,高宗时颁行全国,成为官方经学定本。

(1)指出南北朝时期南学与北学分立的时代背景。

(2)概述南北朝至隋唐时期儒学走向统一的过程及意义。

答案:

1.A 据材料可知,魏晋南北朝时期,各政权尊崇的思想不一,如佛教、玄学、儒学,体现出思想多元特征,相互吸收、借鉴,孕育着新的文化活力,故选A项。

2.A 根据材料“《周礼》中有关玉的规定有百条之多,且玉器的使用数量自春秋起逐步增多,两汉时数量达到空前”及所学知识可知,儒家及统治者推崇玉器,尤其是儒学受到尊崇后,玉器使用达到高潮,但魏晋时期风气尚简,大兴玄学,上层阶级更加崇拜虚无与放达,他们不再遵循“君子比德于玉”的礼制,影响了玉器的发展,同时佛教文化兴起,给人们一种新的精神的载体,不需要用玉来装点自己,以上表明,特殊的文化环境导致了魏晋时期玉器数量少、技艺不精,A项正确。

3.A 据材料可知,东晋时期玄学兴起,结合所学知识可知,这是由于魏晋时期政治局势持续动荡,名士自危,他们通过玄学来逃避现实,以明哲保身,于是社会形成清谈之风,故选A项。

4.B 韩愈推崇孟子,“开‘辟异端’之先河”,结合其时代背景可知,唐中叶儒学受到佛教、道教的猛烈冲击,韩愈作为使命感、责任感突出的儒生,坚持以光大儒学为己任,故选B项。韩愈排斥所有挑战儒学地位的异端思想,包括但不限于“外来思想”,故A项错误。理学尚未出现,材料未涉及地方治理方面的信息,故C、D两项错误。

5.B 据材料并结合所学可知,唐代佛教主张“恩则孝养父母,义则上下相怜”“丛林以无事为兴盛,长幼以慈和为进德”体现了佛教思想中融合了儒家孝道、道家无为等思想,故选B项;“牢不可破”不符合史实,唐朝奉行“三教并行”政策,奉老子为祖先,道教最受尊崇,排除A项;战国时期礼乐制度已经崩溃,排除C项;“三教并行”为唐朝的文化统治政策,与材料不符,排除D项。

6.D 根据材料信息可知,材料中《五经正义》和《开成石经》属于儒家经典,唐朝统治者以政府的名义推广儒家学说,这有助于扩大儒家思想的影响,故选D项。

7.A 据材料可知,陈子昂盼望面见圣上,为君主献良策,以实现自己的官场抱负,这折射出唐朝前期士人建功立业的情怀,故选A项;材料中陈子昂通过诗句表达个人的抱负,没有涉及科举考试这一信息,排除B项;唐朝前期陈子昂的诗歌是表达文人的抱负,无“世俗化”特征,排除C项;材料没有跟其他文学艺术进行对比,无法得出诗歌的“主流”地位,排除D项。

8.C 张仲素的诗认为昭君出塞促进了汉与匈奴的和平相处,体现了对昭君出塞的肯定,卢照邻的诗借用昭君出塞展现自己报效国家的志向,张祜的诗通过哀叹昭君的不幸暗喻自己一生的不得志,故选C项。

9.D 材料说明了唐朝诗人的创作手法和诗歌的主要内容,其中“大力提倡‘为君、为臣、为民、为物、为事’的新乐府创作”体现了儒家思想的内涵,结合所学可知唐朝时期三教并行,儒家思想受到冲击,因此材料中的做法将儒学复兴和诗文载道有机结合,故选D项;经世致用的思想在唐朝并未形成,排除A项;唐朝未形成理学思想,排除B项;中唐诗歌也有讽刺社会的内容,因此并不都能彰显皇室气象,排除C项。

10.C 据材料可知,魏晋服饰崇尚宽衫大袖给人带来的美感,反映了服饰中的艺术之美,劳动人民将袖口部分收紧则是为了便于生产劳动,体现了服饰的实用性,故选C项。

11.D 据材料可知,唐初政治稳定,经济繁荣,社会风气开放,尚武之风盛行,使得打马球运动风靡全社会,即马球运动与时代相契合,故选D项;“长期”说法错误,排除A项;宋代社会成员身份趋于平等,而非唐代,排除B项;“商品经济高度发展”说法过于夸大,且经济只是马球运动风靡的一个原因,排除C项。

12.D 据所学可知,“人咸知修其容,而莫知饰其性。……斧之藻之,克念作圣”的意思是每个人都知道打扮外貌仪表,却不知道要修饰自己内在的本性品德,如果不作内心的修炼,就容易失态失礼,时时改正自己、磨炼自己,人品性格自然日趋完美,据此可知,该画作彰显审美与教化相结合,故选D项。

13.C 司空裴秀绘制更详细的地图是为了满足国家战争的需要,而国家的需要也促进了地图绘制的发展,体现出科技发展与国家需求相辅相成,故选C项;三国时期还没有印刷术,不存在这项技术落后的说法,排除A项;材料的主旨是《禹贡地域图》服务于战争的需要,而不是社会生产,排除B项;当时是三国时期,国家并不统一,排除D项。

14.D 根据材料可知唐朝历史上较出名的描述中外的地理著作并非作者亲历后写成,而是记述的外国人的见闻,且当时对外出还有一定的限制,中国传统思想强调安土重迁,对外出流动有一定的忌讳,说明唐朝文学著作和社会的发展受传统观念的影响比较大,故选D项。

15.C 根据题干信息可知,古代农业生产要求农夫注重农时,强调遵循农作物的生长规律等,故选C项;天人感应,指天意与人事的交感相应,是中国哲学中关于天人关系的一种唯心主义学说,且天人感应理论服务于封建专制统治,排除A项;题干未提及南方、北方及其生产情况,排除B项;谚语和民歌是对劳动人民生产经验的总结,而非统治者重视科技发展,排除D项。

16.A 据材料“广州、扬州和泉州等地”波斯商人云集,“海南的波斯村寨”规模大,可知唐朝海路交通发达,对外交往频繁,故选A项;阿拉伯帝国在唐被称为“大食”,材料反映的是唐与波斯的交往,排除B项;市舶司设置于北宋,唐在广州设市舶使,是市舶司的前身,排除C项;阿拉伯商人是欧亚贸易的中间商,排除D项。

17.参考答案 (1)示例

①结论:官话的演进体现了统治者的意志。

依据:各朝代、政权都将都城一带的方言确定为正统语言。

②结论:语言的演进与政局的变化密切相关。

依据:统一时期有统一的“官话”,语言融合步伐加快;分裂时期(如战国时期、南北朝时期)语言不统一。

(2)意义:有利于促进各地区的经济文化交流、发展;促进民族交融;促进统一多民族国家的巩固;有利于增进民族认同,增强凝聚力;有利于促进国际交流。

18.参考答案 (1)政治上:南北分裂对峙;经济上:北方经济恢复与发展,江南经济开发;民族关系上:各民族之间交融;文化上:佛教盛行;学术传统上:南方儒士受玄学影响,北方儒士严守汉儒传统。

(2)过程:南北朝时期互派使节,借机相互考校儒学;隋朝时,大量士人迁至北方,南学与北学汇集洛阳;唐朝时逐渐走向统一。

意义:有利于学术文化上的统一,推动儒学的发展,巩固儒学正统地位;推动知识分子思想上的统一;有利于维护政治上的统一。作者

内容

张仲素

仙娥今下嫁,骄子自同和。剑戟归田尽,牛羊绕塞多

卢照邻

汉宫草应绿,胡庭沙正飞。愿逐三秋雁,年年一度归

张祜

汉庭无大议,戎虏几先和。莫羡倾城色,昭君恨最多

相关试卷

这是一份备战2025届高考历史一轮总复习训练题第7讲三国至隋唐的制度创新,共8页。

这是一份第8课 三国至隋唐的文化-2022年新高考历史一轮复习课时刷题练,共21页。试卷主要包含了《旧唐书·與服志》记载,书而大行于世等内容,欢迎下载使用。

这是一份2024版新教材高考历史全程一轮总复习课题训练7三国至隋唐的文化,共3页。试卷主要包含了选择题,非选择题等内容,欢迎下载使用。