所属成套资源:备战2025届高考历史一轮总复习训练题(70份)

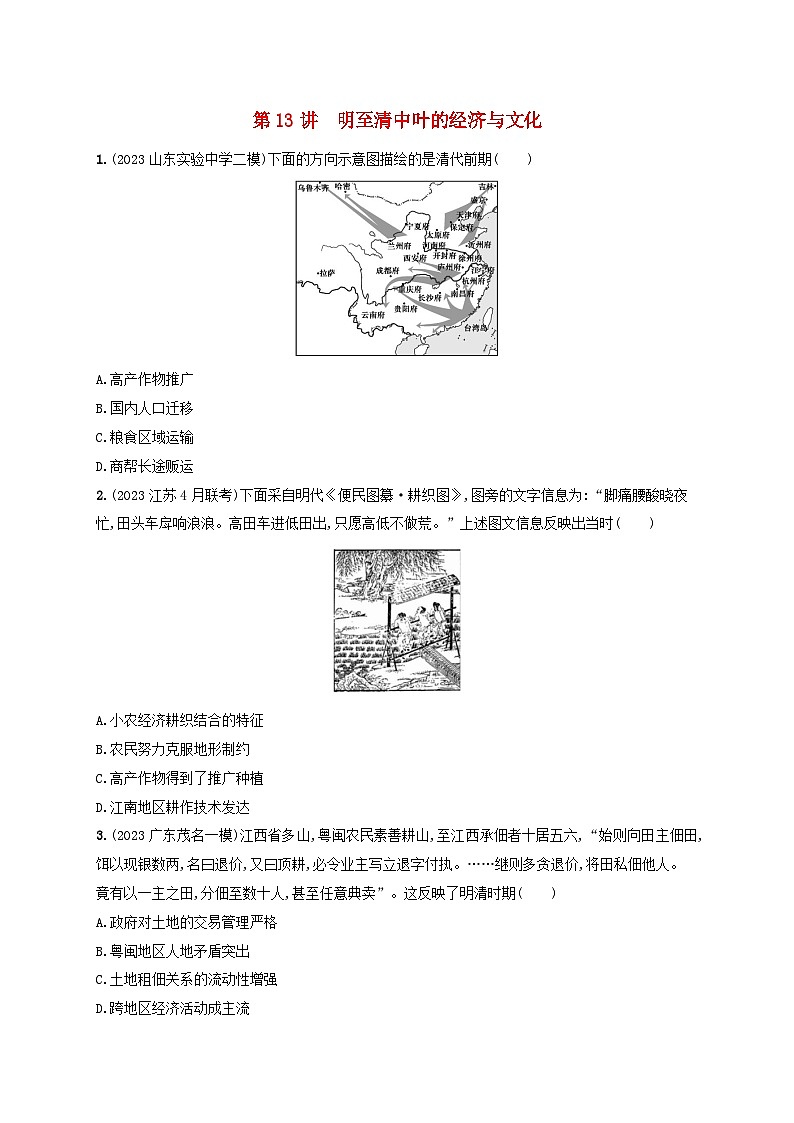

备战2025届高考历史一轮总复习训练题第13讲明至清中叶的经济与文化

展开

这是一份备战2025届高考历史一轮总复习训练题第13讲明至清中叶的经济与文化,共7页。试卷主要包含了复兴的儒学是明朝的正统学说等内容,欢迎下载使用。

A.高产作物推广

B.国内人口迁移

C.粮食区域运输

D.商帮长途贩运

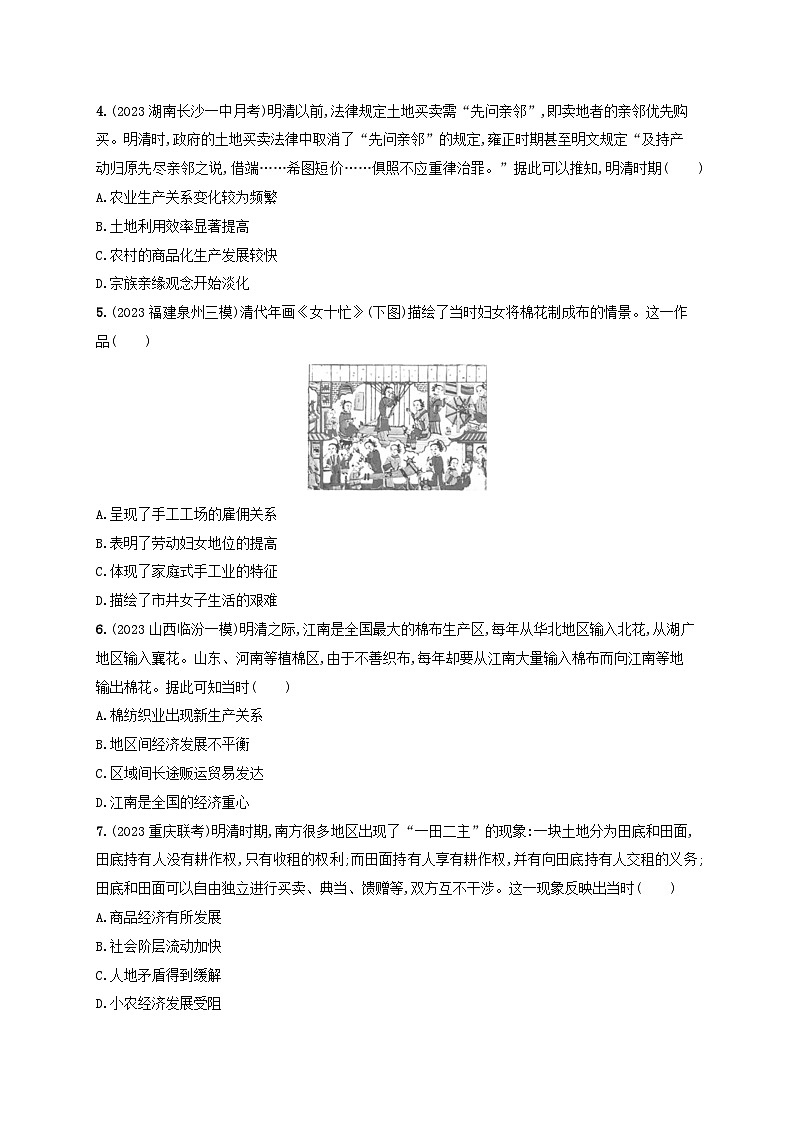

2.(2023江苏4月联考)下面采自明代《便民图纂·耕织图》,图旁的文字信息为:“脚痛腰酸晓夜忙,田头车戽响浪浪。高田车进低田出,只愿高低不做荒。”上述图文信息反映出当时( )

A.小农经济耕织结合的特征

B.农民努力克服地形制约

C.高产作物得到了推广种植

D.江南地区耕作技术发达

3.(2023广东茂名一模)江西省多山,粤闽农民素善耕山,至江西承佃者十居五六,“始则向田主佃田,饵以现银数两,名曰退价,又曰顶耕,必令业主写立退字付执。……继则多贪退价,将田私佃他人。竟有以一主之田,分佃至数十人,甚至任意典卖”。这反映了明清时期( )

A.政府对土地的交易管理严格

B.粤闽地区人地矛盾突出

C.土地租佃关系的流动性增强

D.跨地区经济活动成主流

4.(2023湖南长沙一中月考)明清以前,法律规定土地买卖需“先问亲邻”,即卖地者的亲邻优先购买。明清时,政府的土地买卖法律中取消了“先问亲邻”的规定,雍正时期甚至明文规定“及持产动归原先尽亲邻之说,借端……希图短价……俱照不应重律治罪。”据此可以推知,明清时期( )

A.农业生产关系变化较为频繁

B.土地利用效率显著提高

C.农村的商品化生产发展较快

D.宗族亲缘观念开始淡化

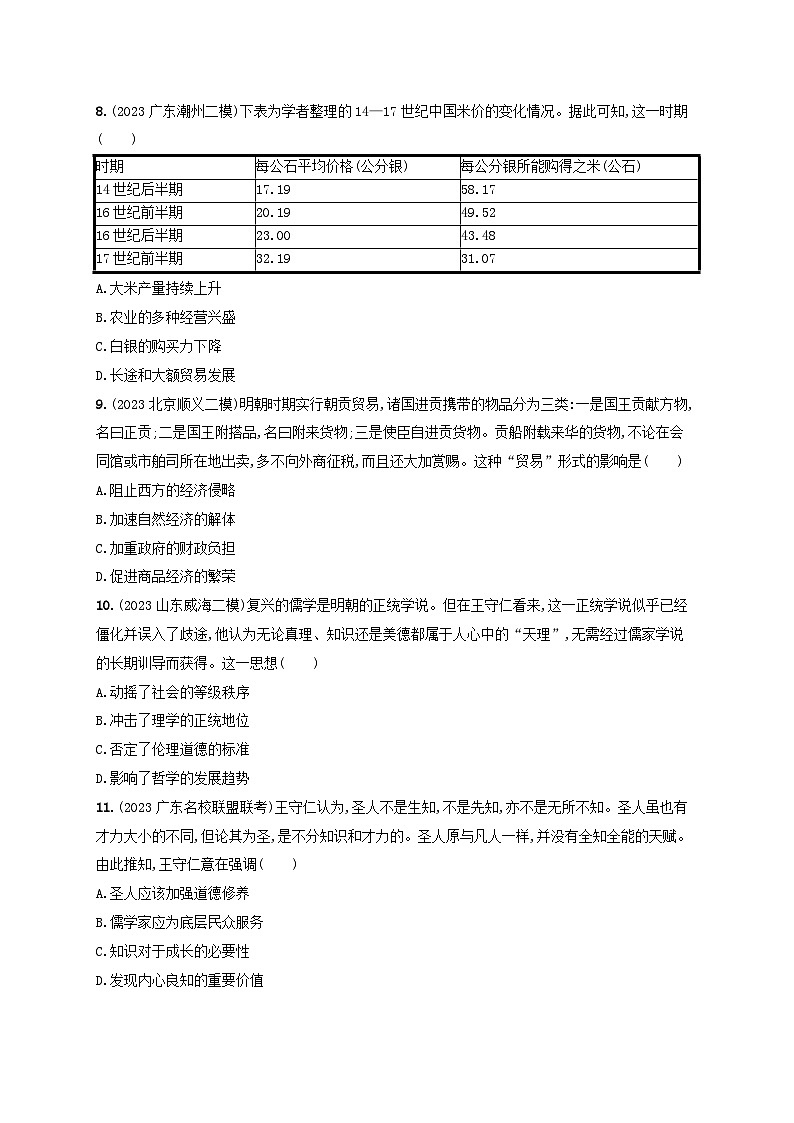

5.(2023福建泉州三模)清代年画《女十忙》(下图)描绘了当时妇女将棉花制成布的情景。这一作品( )

A.呈现了手工工场的雇佣关系

B.表明了劳动妇女地位的提高

C.体现了家庭式手工业的特征

D.描绘了市井女子生活的艰难

6.(2023山西临汾一模)明清之际,江南是全国最大的棉布生产区,每年从华北地区输入北花,从湖广地区输入襄花。山东、河南等植棉区,由于不善织布,每年却要从江南大量输入棉布而向江南等地输出棉花。据此可知当时( )

A.棉纺织业出现新生产关系

B.地区间经济发展不平衡

C.区域间长途贩运贸易发达

D.江南是全国的经济重心

7.(2023重庆联考)明清时期,南方很多地区出现了“一田二主”的现象:一块土地分为田底和田面,田底持有人没有耕作权,只有收租的权利;而田面持有人享有耕作权,并有向田底持有人交租的义务;田底和田面可以自由独立进行买卖、典当、馈赠等,双方互不干涉。这一现象反映出当时( )

A.商品经济有所发展

B.社会阶层流动加快

C.人地矛盾得到缓解

D.小农经济发展受阻

8.(2023广东潮州二模)下表为学者整理的14—17世纪中国米价的变化情况。据此可知,这一时期( )

A.大米产量持续上升

B.农业的多种经营兴盛

C.白银的购买力下降

D.长途和大额贸易发展

9.(2023北京顺义二模)明朝时期实行朝贡贸易,诸国进贡携带的物品分为三类:一是国王贡献方物,名曰正贡;二是国王附搭品,名曰附来货物;三是使臣自进贡货物。贡船附载来华的货物,不论在会同馆或市舶司所在地出卖,多不向外商征税,而且还大加赏赐。这种“贸易”形式的影响是( )

A.阻止西方的经济侵略

B.加速自然经济的解体

C.加重政府的财政负担

D.促进商品经济的繁荣

10.(2023山东威海二模)复兴的儒学是明朝的正统学说。但在王守仁看来,这一正统学说似乎已经僵化并误入了歧途,他认为无论真理、知识还是美德都属于人心中的“天理”,无需经过儒家学说的长期训导而获得。这一思想( )

A.动摇了社会的等级秩序

B.冲击了理学的正统地位

C.否定了伦理道德的标准

D.影响了哲学的发展趋势

11.(2023广东名校联盟联考)王守仁认为,圣人不是生知,不是先知,亦不是无所不知。圣人虽也有才力大小的不同,但论其为圣,是不分知识和才力的。圣人原与凡人一样,并没有全知全能的天赋。由此推知,王守仁意在强调( )

A.圣人应该加强道德修养

B.儒学家应为底层民众服务

C.知识对于成长的必要性

D.发现内心良知的重要价值

12.(2023辽宁锦州一模)明末清初思想家王夫之在其《读通鉴论》中提出,“一姓之兴亡,私也,而生民之生死,公也”的政治伦理原则,他甚至说:“宁丧天下于庙堂,而不忍使无知赤子窥窃弄兵以相吞啮也。”据此可知,王夫之( )

A.主张彻底废除君主专制统治

B.突破传统政治伦理并关心百姓命运

C.宣扬了民主自由的启蒙思想

D.抨击程朱理学严重脱离现实的弊病

13.(2023江苏南京、盐城一模)王阳明认为:“立志用功,如种树然。方其根芽,犹未有干;及其有干,尚未有枝;枝而后叶,叶而后花实。初种根时,只管栽培灌溉,勿作枝想,勿作叶想,勿作花想,勿作实想。悬想何益?但不忘栽培之功,怕没有枝叶花实?”这表明心学思想( )

A.提倡追求个性自由

B.强调探究客观世界

C.激励人们奋发进取

D.引导人们学以致用

14.(2023广东六校联考)有学者研究指出:在中国古代延续千年的历史中,有四次“人文主义”热潮(如下面所示)。对此解读最为准确的是( )

第一次,商周时期—从“神”到“人”

第二次,魏晋时期—从“礼教”到“个性”

第三次,唐宋时期—从“门第”到“平民”

第四次,晚明时期—从“道德”到“功利”

①第一次热潮反映治国思想的变化 ②第二次热潮得益于民族的交融 ③第三次热潮巩固了国家的统一 ④第四次热潮适应了商品经济发展

A.①②B.①④

C.②③D.③④

15.(2023河北沧州一模)冯梦龙在《警世通言·叙》中说:“里中儿代庖(下厨)而创其指,不呼痛,或怪之。曰:吾顷从玄妙观听说《三国志》来,关云长刮骨疗毒,且谈笑自若,我何痛为!夫能使里中儿有刮骨疗毒之勇,推此说孝而孝,说忠而忠,说节义而节义。”由此可见,其时的小说( )

A.蕴含道德教化的社会功能

B.体现了市民阶层的文化诉求

C.成为儒学传播的主要途径

D.反映社会主流价值观的嬗变

16.(2023安徽示范高中联考)下面是来自一部据14世纪中国戏曲《琵琶记》改编的晚明小说插图。这在一定程度上( )

A.反映了古代社会安宁的情景

B.体现出关注民生的治国理念

C.说明了当时农业经济的衰退

D.凸显了农产品商品化的发展

17.(2023广东深圳一模)阅读材料并结合所学知识,回答问题。

材料一 明朝中后期,常熟的士大夫毛晋,将“田数千亩,质库若干所,一时尽售去,即以为买书刻书之用”,他所开刻书工场规模极大,雇佣印工20多人,刻工数百人,因此家业富饶,商贾之家也出了不少名公巨卿、学者文人,如李贽先世是泉州商人,经营海上贸易,徐光启之父“尝业贾”“逐什一之利”。

——摘编自曹大为等《中国大通史》

材料二 20世纪初,传统的“士农工商”社会结构分解加剧,“士”与“商”两个判若霄壤的等级分解最为剧烈,社会上出现了三个新群体,即绅商群体、知识分子群体、军人群体。“商”则大部分成为绅商集团的主体,“商”的地位的提高,“士”的消失,这两种趋向都不是清朝统治的喜讯,“士”“商”分解及两者的溶而为一带来了新的政治内容和时代特征。

——摘编自曹大为等《中国大通史》

(1)指出材料一反映的社会现象,并说明其影响。

(2)简析材料二中“士”“商”分解加剧的原因与历史作用。

答案:

1.B 图片中迁移的方向上有向台湾、江西和四川、东北等地,结合所学知识可知,这是明末清初人口迁移的主要方向,故选B项。

2.B 根据材料“田头车戽响浪浪”“高田车进低田出,只愿高低不做荒”并结合所学可知,该图描绘了灌溉工具翻车,且“只愿高低不做荒”体现了农民将水从低处引向高处,反映了农民努力克服地形制约,故选B项。

3.C 据题干可知,明清时期大批粤闽农民跨省到江西省承佃,后又“私佃他人”,以致“竟有以一主之田,分佃至数十人,甚至任意典卖”,体现了土地租佃关系的流动性增强,故选C项。

4.A 根据材料“明清以前……‘先问亲邻’……明清时……取消了‘先问亲邻’的规定”可知,明清时期取消了亲邻优先购买土地的政策,这反映了土地的市场化程度提高,土地买卖较为频繁,政府作出政策调整以适应商品经济的发展,故选A项。

5.C 据材料《女十忙》年画内容可知,其将传统经济下纺织业生产的全过程,包括轧棉、弹花、纺纱、摇线、织布等环节一一展现于同一个平面上,这幅年画表现了在当时中国小农经济中家庭纺织业的实际情况,记录了传统的家庭式手工业中女子的劳动生活,故选C项。

6.C 根据材料可知,由于不同地区经济发展差异性,地区间进行了经济的互补,可见区域间的长途贩运贸易发达,故选C项。

7.A 根据材料并结合所学可知,明清时期,随着租佃制的发展,土地的所有权与经营权分离,并可以自由独立进行买卖、典当、馈赠等,这反映出明清时期商品经济的发展,故选A项;科举制促进社会阶层流动,排除B项;明清时期人地矛盾突出,排除C项;租佃制有助于提高佃农的生产积极性,促进农业经济的发展,排除D项。

8.C 据表格可知,从14世纪后半期到17世纪前半期,每公石粮价越来越高,每公分银能购得之米越来越少,这说明白银的购买力下降,故选C项;据表格内容仅能知道米价提高了,米的产量的持续上升应该带来的是米价下降,排除A项;材料中仅呈现了米价,无从体现农业的经营方式,排除B项;材料中没有出现贸易范围及区域,故无法得出长途和大额贸易发展,排除D项。

9.C 根据材料“多不向外商征税,而且还大加赏赐”可知该政策会刺激外商来华贸易,但是过多的赏赐同时也会加大政府的财政压力,故选C项。

10.D 材料反映了王守仁“致良知”的心学理论,王守仁主张“心外无物”“心外无理”,体现了主观唯心主义的特点,影响了哲学的发展趋势,故选D项。

11.D 结合所学知识可知,王守仁提出一套“致良知”为核心的理念,“良知”就是隐藏在每个人心中的“天理”,往往被私欲遮蔽,需要重新发现、扩充和践行,这样就可以达到圣贤境界,材料中王守仁认为圣人之所以为圣,不在于先知先觉,也不在于全知全能,而在于发现内心“良知”,故选D项。

12.B 根据材料“一姓之兴亡,私也,而生民之生死,公也”可知,王夫之批判君主专制,提倡关心百姓的命运,说明王夫之突破传统政治伦理并关心百姓命运,故选B项。

13.C 据材料可知,下定决心用功,就一定会有收获,体现了王阳明强调主观能动性,激励人们奋发立志,故选C项;“立志用功,如种树然”“不忘栽培之功,怕没有枝叶花实”强调立志用功,功到自然成,并非提倡个性自由,排除A项;陆王心学带有主观唯心主义倾向,并不强调探究客观世界,排除B项;材料中王阳明以种树为例,强调用功,而非“致用”,排除D项。

14.B 商周时期,周朝的“宗法制度”“敬天保民”,把社会重心从“神”拉到了“人”,即治国思想的变化,故①正确;魏晋时期,统治阶级内部的政治争斗非常频繁,社会上出现逃避现实政治斗争、崇尚老庄的玄学,即魏晋名士倡导“个性自由”,否定了两汉以来的“名教礼法”,故②错误;唐宋时期—从“门第”到“平民”,主要是因为科举制的完善和商品经济的发展,但宋朝处于多民族政权的并立时期,没有巩固国家的统一,故③错误;晚明时期商品经济发展,人们的思想观念受到冲击,对财富的追求成为社会时尚,出现从“道德”到“功利”的现象,故④正确;B项符合题意。

15.A 通过冯梦龙描写的“里中儿”的事例,体现了话本小说中蕴含的儒家忠孝节义对民众的教化作用,故A项正确;忠孝节义并非市民阶层的文化诉求,排除B项;C项不符合史实,排除;明代社会主流价值观并未发生变化,排除D项。

16.B 从图中可知,这是反映晚明时期地方政府在荒年开仓赈济灾民的情景,这在一定程度上体现了古代社会关注民生的治国理念,B项正确。

17.参考答案 (1)现象:“士”“商”相互流动。

影响:商人的社会地位有所提高;促进了商品经济的发展;推动了社会观念和社会风气的变化。

(2)原因:资本主义工商业的发展;清末新政废除科举制度;西方工业文明的冲击。

作用:改变了传统的社会结构;动摇了清王朝的统治;推动了资产阶级革命的发展。时期

每公石平均价格(公分银)

每公分银所能购得之米(公石)

14世纪后半期

17.19

58.17

16世纪前半期

20.19

49.52

16世纪后半期

23.00

43.48

17世纪前半期

32.19

31.07

相关试卷

这是一份备考2024届高考历史一轮复习强化训练第四单元明清中国版图的奠定与面临的挑战第11讲明至清中叶的经济与文化,共6页。试卷主要包含了[2021辽宁]黄宗羲曾言等内容,欢迎下载使用。

这是一份2024年高考历史一轮复习课时作业(浙江专用)第8讲明至清中叶的经济与文化(Word版附解析),共4页。试卷主要包含了选择题,非选择题等内容,欢迎下载使用。

这是一份新高考历史一轮复习小题刷题训练课时08 明至清中叶的经济与文化(含解析),共13页。