高教版(中职)拓展模块一 胡同文化/汪曾祺教学演示课件ppt

展开提起北京,你会想到什么?

有人道:北京有三绝。 第一绝是古老精致的石狮子。威猛的狮子,总是令人肃然起敬。我国最有名的石狮子,当数北京天安门前的两对巨型石狮,庄严威猛,象征中国古老的文明。 第二绝是北京的小吃。都说:“到北京,不吃北京小吃,那不白来了吗?”其中北京烤鸭是具世界声誉的北京著名菜式。

北京的第三绝就是——胡同也有文化。有人说,没去过北京的胡同,算不上真正了解北京。 今天,在我们的课堂上,虽然没办法目睹北京石狮子,也无法品尝北京小吃,但我们可以通过汪曾祺先生的文章来感受北京的“胡同文化”。

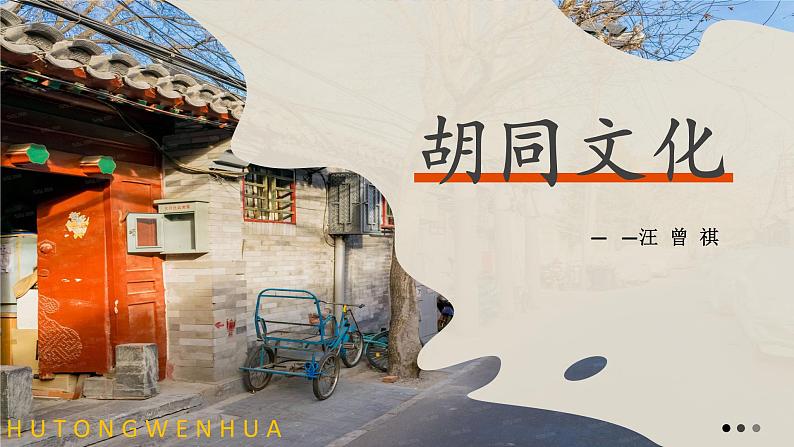

也叫“里弄(lòng)”“巷弄”“巷”,是指城镇或乡村里主要街道之间的、比较小的街道,一直通向居民区的内部。它是沟通当地交通不可或缺的一部分。 胡同,是北京,苏州的一大特色。但苏州称为“巷弄”。

胡同大概算是老北京民居建筑的主要形态。作家以敏锐而细致的观察,介绍着胡同的诸多特性:建筑方位上的方正感,名字由来的市井味儿,胡同的小而多,离闹市区的近又似乎远,胡同与四合院的连成一体……总之,与胡同相关的方方面面、种种情景,都说明得绘声绘色,饶有兴味。这不但给人以知识,而且为阐释由胡同形成的胡同文化作了铺垫。

汪曾祺,江苏高邮人,中国当代小说家、散文家、戏剧家。被誉为京派作家的代表人物。 1935年秋,初中毕业考入江阴县南菁中学读高中。1939年夏,考入西南联大中国文学系。1940年,开始创作小说,受沈从文指导。 代表作品有《受戒》《晚饭花集》《逝水》《晚翠文谈》《端午的鸭蛋》等。

《胡同文化》是作者给摄影艺术集《胡同之没》写的序。作者久居北京,非常熟悉北京人的生活,对现代文明进步大潮中北京胡同的没落,充满复杂难言的感情。 北京胡同方方正正,胡同内的四合院规规矩矩。胡同、四合院影响了北京人的生活,反过来也可以说北京人的文化造就了胡同和四合院。读了这篇文章,许多读者也许会感觉到,文化这样贴近我们的生活,文化也可以这样探究。

1.浏览课文,划分自然段。2.课文可以分成哪几个部分?

第二部分(5-12段):写北京胡同文化的内涵。

第一部分(1-4段):写北京胡同的特点。

第三部分(13-15段):写北京胡同的衰落,抒发感情。

北京胡同的特点:①正南正北,正东正西,使得北京人的方位意识极强。②取名有各种来源,计数、物件、行业、人物、形状,但都与人的生活密切相关。③宽窄不同可反映出住户的阶层不同。④是贯通大街的网络,百姓因此生活方便。

形状——正名字——俗数量——多环境——静

请依次概括北京胡同文化的特征。

①封闭文化——居住“安土重迁”;交际“独门独院”(6、7段)②知足文化——“对生活的物质要求不高”(8段)③闲适文化——“爱瞧热闹,但不爱管闲事”(9段)④隐忍文化——“安分守己,逆来顺受”(10、11、12段)

作者是如何安排“北京胡同”和“胡同文化”这两部分内容的?

作者在第5自然段指出:“胡同、四合院,是北京市民的居住方式,也是北京市民的文化形态。我们通常说北京的市民文化,就是指的胡同文化。胡同文化是北京文化的重要组成部分。”这是本文的枢纽,它连接着“北京胡同”和“胡同文化”两部分。先说胡同,再说文化,最后扣住“没”字,写今日胡同衰败的现状、必然消失的前途,层层深入,步步推进,合乎事物发展的规律,也符合人们的认识心理。

阅读第四自然段,回答问题。

胡同是贯通大街的网络。它距离闹市很近,打个酱油,约二斤鸡蛋什么的,很方便,但又似很远。这里没有车水马龙,总是安安静静的。偶尔有剃头挑子的“唤头”(像一个大镊子,用铁棒从当中擦过,便发出噌的一声)、磨剪子磨刀的“惊闺”(十几个铁片穿成一串,摇动作声)、算命的盲人(现在早没有了)吹的短笛的声音。这些声音不但不显得喧闹,倒显得胡同里更加安静了。

①“它距离闹市很近,打个酱油,约二斤鸡蛋什么的,很方便,但又似很远。”这里的“很近”与“很远”分别指什么?②“偶尔有剃头挑子的‘唤头’……”这里的“偶尔”能否删去?在文中有何作用?③“这些声音不但不显得喧闹,倒显得胡同里更加安静了。”这句话用了什么表现手法?突出了什么样的环境特点?

①“它距离闹市很近,打个酱油,约二斤鸡蛋什么的,很方便,但又似很远。”这里的“很近”与“很远”分别指什么?

很近:指胡同离闹市很近。很远:指环境安安静静,没有车水马龙,不像闹市那么喧闹。

②“偶尔有剃头挑子的‘唤头’……”这里的“偶尔”能否删去?在文中有何作用?

不能删去。因为“偶尔”在这里起修饰限制的作用,说明下面所写的几种声音不常有,正因如此,才显得胡同总是安安静静的。

③“这些声音不但不显得喧闹,倒显得胡同里更加安静了。”这句话用了什么表现手法?突出了什么样的环境特点?

这句话用了以动衬静的手法,突出了环境动中取静、闹中取静的特点。

如何理解“我们通常说北京的市民文化,就是指的胡同文化”?

因为北京市民生活在胡同之中,胡同承载了北京市民的日常生活、风俗民情。同时,胡同、大街把北京切成一个个方块,这种“方正”影响了北京人的生活和思想。

文章说“胡同文化是一种封闭的文化。”住在胡同里的居民的封闭性表现在哪些方面?

①居民大都安土重迁,不大愿意搬家。②有人在胡同一住几十年,舍不得挪窝儿。

文中说“四合院是一个盒子”,这句话有什么深刻含义?

四合院规规矩矩、严丝合缝,几乎隔断了与外界的关联,这正暗示了长期处在其中的北京人封闭、保守的特性。

说说下面两句话说明了北京人什么特点:

①远亲不如近邻。②各人自扫门前雪,休管他人瓦上霜。

②各人自扫门前雪,休管他人瓦上霜:

善处街坊,重视邻里关系。

少问甚至不管他人事情的漠然心态。

运用俗语表现北京人的特点,是本文一大特色。

说说下面两句话说明了北京人什么特点。

文章最后一句“再见吧,胡同。”表达了作者怎样的情感?

对封闭文化渐离的怅然告别,对现代文明到来的期盼呼唤。

对熟悉又喜欢胡同文化走向衰败感到怀旧和感伤。

在商品经济大潮的席卷之下,对胡同文化必然消失感到无可奈何。

作者向读者将胡同的诸多特性一一道来,看似简单平时的举例叙述背后,蕴藏着一个个动人的故事以及作者的情感,历史也因此变得鲜活起来。如文章第4段,用以动衬静的方法,写出了胡同距离闹市“很近”又“很远”,细细品味,淡而有味。

一、平白朴实,生动有趣。

文中引用了大量北京人的口语,如“地根儿”“挪窝儿”“处街坊”等等,这些京味儿十足的语言,使文字生动活泼,颇有情致。又如“城里有大街,有胡同。”这样的短句,干脆利落,绝不拖泥带水,和上下文联系起来,颇有说书先生的感觉。

二、口语性强,富有表现力。

如“西风残照,衰草离披,满目荒凉,毫无生气。”这样的句子在文章中毫不生涩,雅致而流畅,很好地将古典语言与现代汉语融合在一起,表现出胡同衰败的景象,以及作者的伤感之情。

三、语言雅致,充满古典韵味。

作者用平白、朴素、富有表现力的语言,向我们呈现了胡同文化多面性。文中有反思、有批判,有对传统文化的深厚感情。对于北京的胡同、四合院,作者是相当留恋的,对于北京胡同文化的许多方面,作者也是很推崇、并融合其中的。但他并没有因为胡同文化日趋没落而痛心疾首,相反以一种历史发展的眼光来看待这样的时世交替。

高教版(中职)拓展模块第一单元阅读与欣赏一 胡同文化/汪曾祺集体备课ppt课件: 这是一份高教版(中职)拓展模块第一单元阅读与欣赏一 胡同文化/汪曾祺集体备课ppt课件,共30页。PPT课件主要包含了关于“胡同”,字词正音,胡同文化,毫无生气,衰败没落,日趋消失等内容,欢迎下载使用。

高教版(中职)拓展模块一 胡同文化/汪曾祺优质ppt课件: 这是一份高教版(中职)拓展模块一 胡同文化/汪曾祺优质ppt课件,共30页。PPT课件主要包含了胡同文化,汪曾祺,本文的写作思路,四合院是一个盒子,北京的胡同,课堂讨论等内容,欢迎下载使用。

高教版(中职)一 胡同文化/汪曾祺试讲课ppt课件: 这是一份高教版(中职)一 胡同文化/汪曾祺试讲课ppt课件,共30页。PPT课件主要包含了胡同文化,汪曾祺,本文的写作思路,四合院是一个盒子,北京的胡同,课堂讨论等内容,欢迎下载使用。