所属成套资源:2025高考地理一轮总复习真题专练多份(附解析)

2025高考地理一轮总复习真题专练6自然地理环境的整体性与差异性

展开

这是一份2025高考地理一轮总复习真题专练6自然地理环境的整体性与差异性,共8页。试卷主要包含了选择题,非选择题等内容,欢迎下载使用。

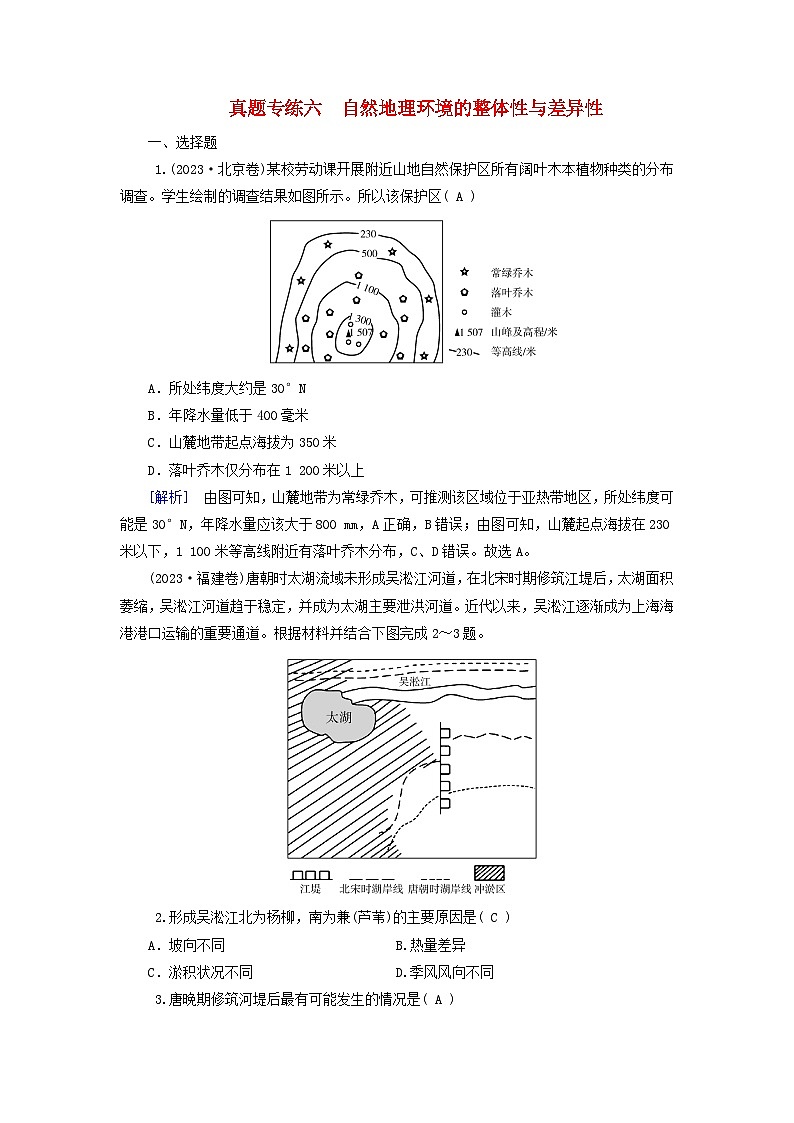

1.(2023·北京卷)某校劳动课开展附近山地自然保护区所有阔叶木本植物种类的分布调查。学生绘制的调查结果如图所示。所以该保护区( A )

A.所处纬度大约是30°N

B.年降水量低于400毫米

C.山麓地带起点海拔为350米

D.落叶乔木仅分布在1 200米以上

[解析] 由图可知,山麓地带为常绿乔木,可推测该区域位于亚热带地区,所处纬度可能是30°N,年降水量应该大于800 mm,A正确,B错误;由图可知,山麓起点海拔在230米以下,1 100米等高线附近有落叶乔木分布,C、D错误。故选A。

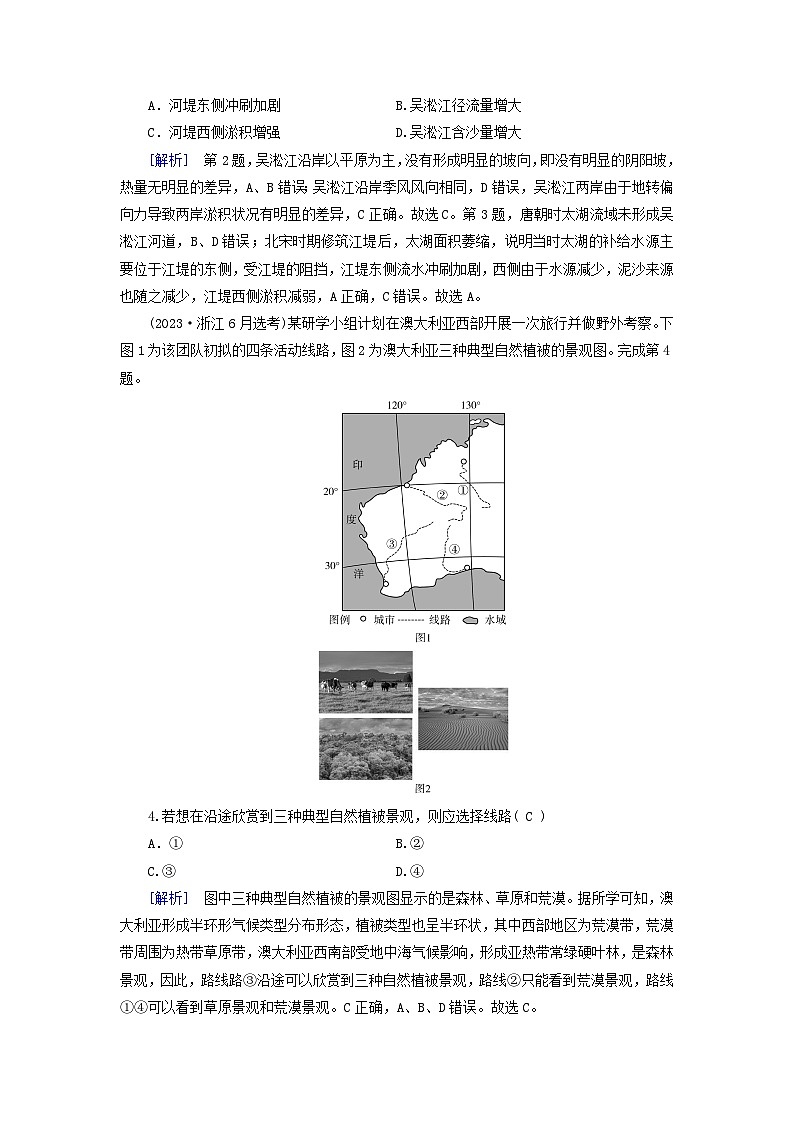

(2023·福建卷)唐朝时太湖流域未形成吴淞江河道,在北宋时期修筑江堤后,太湖面积萎缩,吴淞江河道趋于稳定,并成为太湖主要泄洪河道。近代以来,吴淞江逐渐成为上海海港港口运输的重要通道。根据材料并结合下图完成2~3题。

2.形成吴淞江北为杨柳,南为兼(芦苇)的主要原因是( C )

A.坡向不同 B.热量差异

C.淤积状况不同 D.季风风向不同

3.唐晚期修筑河堤后最有可能发生的情况是( A )

A.河堤东侧冲刷加剧 B.吴淞江径流量增大

C.河堤西侧淤积增强 D.吴淞江含沙量增大

[解析] 第2题,吴淞江沿岸以平原为主,没有形成明显的坡向,即没有明显的阴阳坡,热量无明显的差异,A、B错误;吴淞江沿岸季风风向相同,D错误,吴淞江两岸由于地转偏向力导致两岸淤积状况有明显的差异,C正确。故选C。第3题,唐朝时太湖流域未形成吴淞江河道,B、D错误;北宋时期修筑江堤后,太湖面积萎缩,说明当时太湖的补给水源主要位于江堤的东侧,受江堤的阻挡,江堤东侧流水冲刷加剧,西侧由于水源减少,泥沙来源也随之减少,江堤西侧淤积减弱,A正确,C错误。故选A。

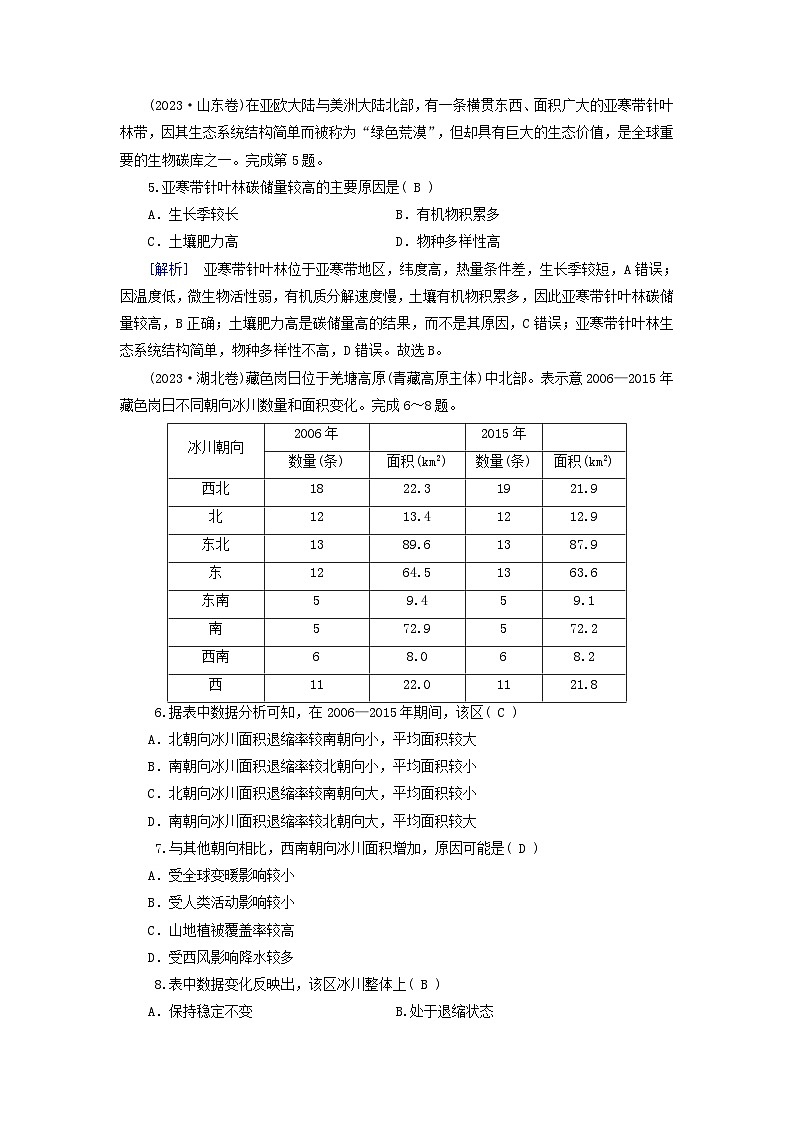

(2023·浙江6月选考)某研学小组计划在澳大利亚西部开展一次旅行并做野外考察。下图1为该团队初拟的四条活动线路,图2为澳大利亚三种典型自然植被的景观图。完成第4题。

4.若想在沿途欣赏到三种典型自然植被景观,则应选择线路( C )

A.① B.②

C.③ D.④

[解析] 图中三种典型自然植被的景观图显示的是森林、草原和荒漠。据所学可知,澳大利亚形成半环形气候类型分布形态,植被类型也呈半环状,其中西部地区为荒漠带,荒漠带周围为热带草原带,澳大利亚西南部受地中海气候影响,形成亚热带常绿硬叶林,是森林景观,因此,路线路③沿途可以欣赏到三种自然植被景观,路线②只能看到荒漠景观,路线①④可以看到草原景观和荒漠景观。C正确,A、B、D错误。故选C。

(2023·山东卷)在亚欧大陆与美洲大陆北部,有一条横贯东西、面积广大的亚寒带针叶林带,因其生态系统结构简单而被称为“绿色荒漠”,但却具有巨大的生态价值,是全球重要的生物碳库之一。完成第5题。

5.亚寒带针叶林碳储量较高的主要原因是( B )

A.生长季较长 B.有机物积累多

C.土壤肥力高 D.物种多样性高

[解析] 亚寒带针叶林位于亚寒带地区,纬度高,热量条件差,生长季较短,A错误;因温度低,微生物活性弱,有机质分解速度慢,土壤有机物积累多,因此亚寒带针叶林碳储量较高,B正确;土壤肥力高是碳储量高的结果,而不是其原因,C错误;亚寒带针叶林生态系统结构简单,物种多样性不高,D错误。故选B。

(2023·湖北卷)藏色岗日位于羌塘高原(青藏高原主体)中北部。表示意2006—2015年藏色岗日不同朝向冰川数量和面积变化。完成6~8题。

6.据表中数据分析可知,在2006—2015年期间,该区( C )

A.北朝向冰川面积退缩率较南朝向小,平均面积较大

B.南朝向冰川面积退缩率较北朝向小,平均面积较小

C.北朝向冰川面积退缩率较南朝向大,平均面积较小

D.南朝向冰川面积退缩率较北朝向大,平均面积较大

7.与其他朝向相比,西南朝向冰川面积增加,原因可能是( D )

A.受全球变暖影响较小

B.受人类活动影响较小

C.山地植被覆盖率较高

D.受西风影响降水较多

8.表中数据变化反映出,该区冰川整体上( B )

A.保持稳定不变 B.处于退缩状态

C.正向山麓延伸 D.处于扩张状态

[解析] 第6题,2006年北朝向冰川面积为13.4 km2,南朝向冰川面积为72.9 km2,2015年北朝向冰川面积为12.9 km2,南朝向冰川面积为72.2 km2,北朝向冰川较小,南朝向冰川较大,A、B错误;从退缩率来看,北朝向退缩率为3.7%,南朝向退缩率为0.96%,北朝向退缩率更大,C正确,D错误。故选C。第7题,西南朝向与其他朝向受全球变暖影响较为接近,A排除;此处位于羌塘高原,人类活动较少,且冰川增加与山地植被覆盖并无直接关联,B、C错误;受西风影响,西南方向降水可能增多,冰川面积增加,D正确。故选D。第8题,从各个朝向来看,除了西南朝向冰川增加外,其他朝向冰川面积均呈缩小趋势,说明冰川整体上呈现退缩态势,冰川向山上退缩,B正确,排除A、C、D。故选B。

(2023·辽宁卷)红树林主要生长在热带和亚热带淤泥深厚的潮间带。红树种子的传播受盛行风、洋流等影响。图为环南海区域红树物种数量分布和夏季红树种子传播路线图。完成9~10题。

9.巴拉望岛红树物种数量较少的主要原因是( B )

A.海水温度较高 B.河口和滩涂少

C.洋流影响较小 D.火山和地震多

10.夏季红树种子在图中虚线段海域传播规模小,主要是因为该段海域( B )

A.西南季风受阻 B.离岸风影响大

C.洋流推力减弱 D.潮间带面积小

[解析] 第9题,根据材料信息可知,红树林主要生长在热带和亚热带淤泥深厚的潮间带,巴拉望岛位于环太平洋第一岛弧链上,为板块碰撞挤压形成的岛屿,整体地势较高。根据图示信息可知,巴拉望岛岛屿南北狭长、东西较短,河流和滩涂欠发育,淤泥质潮间带面积较少,不利于红树林的生长,B正确;该地纬度位置较低,海水温度较高,有利于红树林的生长,A错误;根据图示信息可知,巴拉望岛位于红树种子传播路线上,说明洋流对其影响较大,C错误;火山和地震对红树林影响较小,D错误。故选B。第10题,根据图示信息可知,图中虚线海域夏季盛行西南风,在该地为离岸风,来自海洋的红树种子不能在潮间带着陆,所以在该地传播规模较小,B正确;该地中南半岛南部地势较低,西南季风受到的阻碍较小,A错误;洋流的推力没有减弱,C错误;该地沿海地区以平原地貌为主,潮间带面积较大,D错误。故选B。

(2023·浙江1月选考)下图为北美洲局部地区陆地自然带分布图。完成11~12题。

11.图中①②自然带分别是( B )

A.温带荒漠带、亚寒带针叶林带

B.温带草原带、温带落叶阔叶林带

C.亚寒带针叶林带、温带落叶阔叶林带

D.温带草原带、亚热带常绿阔叶林带

12.图中②③④自然带分布体现了( A )

A.纬度地带分异规律

B.垂直分异规律

C.干湿度地带分异规律

D.地方性分异规律

[解析] 第11题,读图可知,①位于美国西部内陆高原山地地区,受西部高大山地阻挡降水少,距离东部地区较远,东部大西洋的水汽到达也少,降水少,自然带以温带草原带为主;②地区位于美国东部五大湖附近,受大西洋的水汽影响大,降水较丰富,自然带为温带落叶阔叶林带。B正确,A、C、D错误。故选B。第12题,图中②③④自然带分布呈现东西向延伸,南北向更替,随纬度的变化而变化。主要是由于太阳辐射从低纬向高纬递减而引起的热量差异导致的分异。体现了纬度地带分异规律,A正确;垂直分异规律是随着海拔高度的变化而变化,B错误;干湿度地带分异主要是水分条件的差异引起的分异,主要体现在由沿海向内陆的分异,C错误;地方性分异规律受的是地方性因素(如地形、水源、海陆分布等因素)影响而发生的地带性自然带的改变、缺失、或分布受限等。D错误。故选A。

二、非选择题

13.(2023·山东卷)阅读图文资料,完成下列要求。

白浆化棕壤是指在土壤表层以下存在白浆层的棕壤,白浆层底部常见坚硬的铁锰结核层。白浆化棕壤分布区地下水位较低,年降水量800~950 mm,降水主要集中于6~9月。目前,白浆化棕壤大部分被辟为农田,以种植花生、地瓜、冬小麦为主,是低产土壤之一。下图示意白浆化棕壤的剖面构型及各土层主要理化性质。

(1)分析白浆化棕壤“上砂下黏”的剖面构型在不同季节对土壤水分的影响。

_上层砂土质地粗,透水性强,保水性差,易蒸发,下层黏土结构紧实,透水性差;雨季降水多,下层黏土不利于水分下渗,导致土壤水分含量过高;旱季降水稀少,上部砂土透气性好,有利于土壤水蒸发,导致土壤含水量过低。__

(2)针对白浆化棕壤低产的原因,江苏北部某地农民在长期生产实践过程中,摸索出了一种改良及合理利用白浆化棕壤的农田工程措施——丰产沟(下图)。说明丰产沟如何克服白浆化棕壤对农业生产的不利影响。

_挖沟培垄后深翻30_cm,打破铁锰结核层,砂土与黏土混合,提高土壤有机质,增加肥力;深耕破坏铁锰结核层,利于植物根系向下伸展发育;丰产沟通过挖沟培垄,加高了垄的高度,改善了土壤的排水条件,夏季降水多的季节土壤不会过湿,利于花生、地瓜等春种秋收的作物生长;沟底变深,利于获得地下水补给,提高了土壤水分含量,利于旱季越冬作物(如冬小麦)的生长。__

[解析] 第(1)题,根据所学知识可知,砂壤含砂粒多,黏粒少,粒间多为大孔隙,土壤通透性良好,蓄水保水抗旱能力差。黏土黏粒多,土壤透水通气性差,排水不良。该地降水总量多,但季节分配不均匀,降水主要集中于6~9月。因此雨季降水多,下层黏土不利于水分下渗,导致土壤水分含量过高;旱季降水稀少,上部砂土透气性好,有利于土壤水蒸发,导致土壤含水量过低。第(2)题,读图可知,该农田工程措施挖沟培垄。在垄背种植春种秋收的花生或地瓜,在沟底种植秋种夏初收的冬小麦。花生或地瓜的生长期降水多,丰产沟通过挖沟培垄,加高了垄的高度,改善了土壤的排水条件,夏季降水多的季节土壤不会过湿,利于花生、地瓜等春种秋收的作物生长;冬小麦生长期雨季还未来临,农作物面临缺水问题,沟底变深,利于获得地下水补给,提高了土壤水分含量,利于旱季越冬作物(如冬小麦)的生长。

14.(2023·福建卷)阅读图文材料,完成下列要求

森林中的枯落物具有一定的吸水性,有浸泡法和拟降水法两种方式用于测定。其中浸泡法适用于枯落物中受水长时间浸泡或含水量饱和的情况,模拟降水则是通过模拟当地实际降水情况来测定枯落物的吸水性。

某福建学习小组在A、B两处分别进行采样实验,分别测定A、B两处林下枯落物的吸水性,小组讨论后决定使用拟降水法。

说明A处在冬季时不适用浸泡法测定枯落物的自然原因。

_①气候:冬季(受冬季风影响;西北风影响)降水少;

②地形:A地坡度大,雨水流失严重;

③土壤:A地土壤为砂土,下渗快;

④植被:A地枯落层薄(少),保水量少;

⑤总结:A地的浸泡时间和含水量不满足浸泡法条件__

[解析] 从气候看,冬季受西北季风影响,降水稀少;从地形看,当地坡度陡,地表径流发达,水土流失严重;从土壤来看,A地土壤为沙土,雨水易下渗;从植被看,坡度陡,植被覆盖率低,枯枝落叶少,保水能力弱;由以上分析可知,A地的浸泡时间和含水量都不满足浸泡法条件。

15.(2023·全国甲卷)阅读材料,回答下面问题。

我们坚持绿水青山就是金山银山的理念,坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理,全方位,全地域,全过程加强生态环境保护,生态文明制度体系更加健全,污染防治攻坚向纵深推进,绿色、循环、低碳发展迈出坚实步伐,生态环境保护发生历史性、转折性、全局性变化,我们的祖国天更蓝,山更绿,水更清。

——摘自党的二十大报告

说明“山水林田湖草沙一体化保护和系统治理”蕴含的自然环境整体性原理。

_地理环境整体性原理是:组成陆地环境各要素(气候、地形、水文、生物、土壤)之间相互联系、相互制约和相互渗透,构成地理环境的整体性。

山水林田湖草沙是一个有机整体,通过能量流动与物质循环相互联系、相互影响,形成相对独立又彼此依存的关系,共同维持着地球生态系统正常运行。要从生态系统整体性出发,将山体、河流、森林、农田、湖泊、草地、沙漠和人类社会等多个生态系统,按生态系统耦合原理连通起来,全地域推进山水林田湖草沙一体化保护。

生态系统各要素互相作用、协调发展,并不断地进行物质循环、能量流动和信息传递,但某一要素的破坏,常常引起其他要素的连锁反应,导致原有的生态过程失衡或中断。例如,当砍伐森林植被后,地表拦截大气降水的功能下降,下渗减少,地表水汇流速度加快,对土壤的侵蚀加强,极易造成水土流失,由此导致土壤贫瘠。植被破坏后,光合作用减弱,吸收二氧化碳的能力减少,影响大气的成分,这样的连锁反应,最终导致整个自然地理环境的改变,即“牵一发而动全身”。

山水林田湖是一个生命共同体,人的命脉在田,田的命脉在水,水的命脉在山,山的命脉在土,土的命脉在树。实现“山青、水秀、林茂、田整、湖净、草丰、沙少”。__

[解析] 本题的说明,首先要给出地理环境的整体性原理,即组成陆地环境各要素(气候、地形、水文、生物、土壤)之间相互联系、相互制约和相互渗透。然后从地理环境整体性的表现进行说明。一方面强调地理环境整体性表现为地理环境各要素与环境总体特征协调一致,即要从生态系统整体性出发,将山体、河流、森林、农田、湖泊、草地、沙漠和人类社会等多个生态系统,按生态系统耦合原理连通起来,全地域推进山水林田湖草沙一体化保护。另一方面强调地理环境整体性表现为地理环境各要素之间是相互制约,牵一发而动全身,故某一要素的破坏,常常引起其他要素的连锁反应,导致原有的生态过程失衡或中断。例如,当砍伐森林植被后,地表拦截大气降水的功能下降,下渗减少,地表水汇流速度加快,对土壤的侵蚀加强,极易造成水土流失,由此导致土壤贫瘠。植被破坏后,光合作用减弱,吸收二氧化碳的能力减少,影响大气的成分,这样的连锁反应,最终导致整个自然地理环境的改变,即“牵一发而动全身”。最后得出结论:山水林田湖是一个生命共同体,人的命脉在田,田的命脉在水,水的命脉在山,山的命脉在土,土的命脉在树。实现“山青、水秀、林茂、田整、湖净、草丰、沙少”。冰川朝向

2006年

2015年

数量(条)

面积(km2)

数量(条)

面积(km2)

西北

18

22.3

19

21.9

北

12

13.4

12

12.9

东北

13

89.6

13

87.9

东

12

64.5

13

63.6

东南

5

9.4

5

9.1

南

5

72.9

5

72.2

西南

6

8.0

6

8.2

西

11

22.0

11

21.8

相关试卷

这是一份2024版新教材高考地理全程一轮总复习章末高考真题专练五湘教版,共3页。

这是一份2024版新教材高考地理全程一轮总复习章末高考真题专练十五湘教版,共5页。

这是一份2024版新教材高考地理全程一轮总复习章末高考真题专练十六湘教版,共4页。