所属成套资源:2025版高考历史一轮总复习提能训练(63份)

- 2025版高考历史一轮总复习中外历史纲要上第1单元从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固第4讲西汉与东汉__统一多民族封建国家的巩固提能训练 试卷 0 次下载

- 2025版高考历史一轮总复习中外历史纲要上第2单元三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展第5讲三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融从隋唐盛世到五代十国提能训练 试卷 0 次下载

- 2025版高考历史一轮总复习中外历史纲要上第2单元三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展第7讲三国至隋唐的文化提能训练 试卷 0 次下载

- 2025版高考历史一轮总复习中外历史纲要上第3单元辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一第8讲两宋的政治和军事辽夏金元的统治提能训练 试卷 0 次下载

- 2025版高考历史一轮总复习中外历史纲要上第3单元辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一第9讲辽宋夏金元的经济社会与文化提能训练 试卷 0 次下载

2025版高考历史一轮总复习中外历史纲要上第2单元三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展第6讲隋唐制度的变化与创新提能训练

展开

这是一份2025版高考历史一轮总复习中外历史纲要上第2单元三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展第6讲隋唐制度的变化与创新提能训练,共7页。

A.九品中正制名存实亡

B.考试选官逐渐受到重视

C.门阀士族影响力巨大

D.人才选拔制度发展成熟

[解析] 材料表明,魏晋南北朝时期的秀才和国子学明经都需经过考试,结合史实可知,考试日益受到重视,B项正确;这一时期九品中正制刚刚形成不久,排除A项;材料没有指出选官被门阀士族控制,排除C项;科举制的创立是古代选官制度成熟的体现,排除D项。

2.(2024·徐州)唐以来“士人登第必展欢宴,谓之‘烧尾’”;许多地方修建了“文峰塔”“文昌阁”,还修建了题名碑和牌坊彰显功名荣耀。这些现象可以说明( C )

A.崇文抑武成为治国方针

B.民间向学风气日益浓厚

C.社会风俗受到科举影响

D.传统文化得以传承发扬

[解析] 根据材料“士人登第必展欢宴,谓之‘烧尾’……许多地方修建了‘文峰塔’‘文昌阁’,还修建了题名碑和牌坊彰显功名荣耀。”可知,士人登第必展欢宴,许多地方修建了“文峰塔”“文昌阁”,还修建了题名碑和牌坊彰显功名荣耀,这都是科举制对社会生活及风俗影响的表现,C项正确;材料中信息,无法判定是否是崇文抑武成为治国方针,排除A项;材料描述的是科举制的影响,而非民间向学风气日益浓厚,排除B项;材料中没有体现传承发扬的信息,排除D项。

3.唐德宗为培养近臣,于贞元二年正月特发诏书,以罹灾京畿诸县的名义,亲自从尚书省郎官、御史中拣择10员,外放为京畿诸县县令进行历练。其所亲选的外放地方官员均为士族出身。这反映了该时期( C )

A.士族阶层垄断科举选官

B.君主亲掌地方官员选拔

C.士族有较大政治影响力

D.以家世门第为标准选官

[解析] 根据材料“其所亲选的外放地方官员均为士族出身”结合所学知识可知,唐德宗为培养近臣,选了一批士族出身的官员,反映出唐朝虽然有了科举制度,但士族仍有较大政治影响力,C项正确;材料没有体现出这些官员参加科举考试,无法得出士族阶层垄断科举选官这一结论,排除A项;B项说法错误,君主没有亲自掌握地方的官员选拔,且材料中外放“京畿诸县”,排除B项;魏晋时期的九品中正制注重家世门第,与材料主旨不符,排除D项。

4.(2024·衡阳)唐代举子在考试前的请托宣传和达官闻人的荐举是非常普遍的现象,通过著书立传提升名气,并且形成了特有的“行卷”风气。唐代著名人物如韩愈、杜牧、皮日休等人都有“行卷”的经历,有些还成为科场和文坛佳话。这客观上( B )

A.推动了社会阶层的流动

B.促进了唐朝文化的繁荣

C.削弱了门第观念的影响

D.反映当时社会文化多样

[解析] 材料“通过著书立传提升名气,并且形成了特有的‘行卷’风气”可见举子可以通过文章提高名气,有利于文化繁荣,B项正确;材料没有体现阶层之间的流动,排除A项;材料强调的是重视文章写作现象,与门第观念的削弱无关,排除C项;材料没有涉及文化多种多样,排除D项。

5.(2023·浙江模拟)唐代出现了以山林、寺院为中心的大规模的民间讲学组织——书院,书院不但有名师,有图书,有学舍以居诸生,而且有仓廪以给诸生。这说明唐代( A )

A.私学教育繁荣 B.科举取士的衰落

C.教育体系完善 D.社会教育多样化

[解析] 根据材料可知,唐代出现大规模的民间讲学组织——书院,设施较为完备,体现了当时私学教育繁荣,A项正确;唐朝科举取士兴盛,并未衰落,排除B项;材料仅涉及私学教育,不能说明教育体系完善,排除C项;材料仅涉及私学教育,未体现社会教育多样化,排除D项。

6.(2024·宁德)唐中宗神龙三年(707),门下省给事中卢粲根据贞观旧制,反对将驸马武崇训的墓地称为陵,两次封驳皇帝的制书,直至获准。这表明当时( D )

A.给事中执掌决策权 B.皇帝独尊地位削弱

C.礼仪严格承袭惯例 D.中枢机制运行正常

[解析] 根据材料“门下省给事中卢粲根据贞观旧制,……两次封驳皇帝的制书,直至获准”结合所学知识可知,在唐朝的三省六部制下,门下省负责审核批驳,材料中门下省的官员批驳皇帝的制书,就是在正常履行自己的职责,反映了当时中枢机制运行正常,D项正确;门下省负责审核批驳,没有决策权,排除A项;材料中的门下省正常运行,不能说明削弱皇帝独尊地位,排除B项;材料主要强调的是三省六部制正常运行,C项与材料主旨不符,排除。

7.唐朝开始,政府逐渐重视正史的编修。贞观三年,太宗设立了秘书内省专职整理修订五代史,称其“彰善瘅恶,足为将来之戒”。后又将史馆独立出来,转置到门下省由宰相监修并形成制度。史馆制度的发展反映出( D )

A.官方历史编纂机制开始确立

B.政府奉行宽松的文化政策

C.国家高度重视文化遗产保护

D.国家以史为鉴的政治智慧

[解析] 根据题干可知唐朝政府对正史的编修十分重视,而且太宗设立了秘书内省专职整理修订五代史并称其“彰善瘅恶,足为将来之戒”,由此可见唐代史馆制度的发展反映出政府以史为鉴、从历史兴衰中获取经验教训的政治智慧,D项正确;唐朝开始逐渐重视正史编修,并非开始官方历史编纂,排除A项;重视正史与宽松的文化政策没有关系,排除B项;编修正史与文化遗产保护没有关系,排除C项。

8.(2024·成都一模)唐朝前期,统治者多次规范官员奏事的层级、程序和功能,注重皇帝与宰相及官僚机构之间的分工,皇帝原则上只处理军国大事或现行法律规章所无法涵盖的问题。这些举措( D )

A.反映了中枢机构的调整

B.降低了君主专制的程度

C.避免了朝廷决策的失误

D.促进了行政效率的提高

[解析] 根据材料可知,规范奏事程序,皇帝与官员分工,这些措施都有助于简化工作流程,提高行政效率,D项正确;材料中涉及的举措是调整皇帝与中枢机构的分工,而非调整中枢机构,排除A项;材料并未提到皇帝的权力是否有所变化,因而不涉及君权,不能说明“降低了君主专制的程度”,排除B项;决策失误会受到多种因素影响,无法完全避免,排除C项。

9.(2024·邯郸)从汉武帝重用尚书官开始,国家的大政方针往往由中朝所决定。经过东汉至隋唐的发展,中央最高政治机构起先是尚书台,后来是中书省和门下省,依次由宫廷御用侍从组织发展为国家的出令机关。这一发展趋势体现了( D )

A.中枢决策与执行一体化 B.政府行政效率的提升

C.中央对地方控制的强化 D.相权机关的时代变迁

[解析] 根据材料“中朝”“尚书台”“中书省和门下省”可知,材料主要侧重于中央官制的演变,涉及君相权力的消长,结合所学知识,此措施通过相权机关的不断调整进而达到削弱相权的目的,D项正确;中枢决策与执行一体化在材料中无法体现,排除A项;政府行政效率的提升得益于唐三省六部制,与材料不符,排除B项;材料涉及的是中央官制的演变,与中央和地方无关,排除C项。

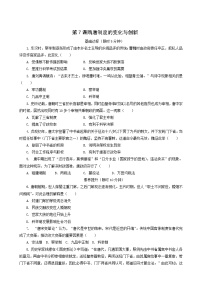

10.(2023·山东期末)如表为唐代三司使的起源和演进概况。它反映了唐代( D )

A.三司使逐渐控制决策权

B.科举制不断发展完善

C.三省六部制已日渐成熟

D.国家机构权力再整合

[解析] 根据表格内容可知,唐代三司使由尚书省下设的三个各自独立的部门,到地位突出,再到以“计相”之名侵夺尚书省职权,说明三司使的职权不断发生变化,即国家机构权力不断整合,D项正确;决策权属于皇帝,排除A项;材料与科举制没有关系,排除B项;三省六部制在唐朝前期已经成熟,但是与材料无关,排除C项。

11.政事堂初设于唐代贞观年间,凡是国家大政方针均在政事堂商议。至唐玄宗十一年(723年),政事堂改为“中书门下”,而且有了独立的印信——“中书门下之印”。这反映出当时( A )

A.中枢机构运行方式有调整

B.中书门下省成为决策机构

C.政事堂的职能发生了变化

D.君权和相权矛盾有所缓和

[解析] 结合所学可知,唐朝实行三省六部制,即中书、门下、尚书、六部。依据材料可知,政事堂改为“中书门下”,而且有专印,这体现唐初中枢机构的运行方式发生了调整,A项正确;门下省负责审议、封驳,不是决策机构,排除B项;政事堂改名,并且有独立的印信,说明政事堂的地位大为提升,而其职能没有发生变化,排除C项;材料并未涉及君权和相权的矛盾问题,排除D项。

12.(2024·济宁)820年,唐宪宗下诏:“自今以后,宜准例三年一定两税,非论土著、客居,但据资产差率。”该举措意在应对( A )

A.社会动荡引发的民户流动

B.商品经济发展带来的人口迁移

C.经济重心渐趋南移的挑战

D.藩镇割据造成的国家收入锐减

[解析] 据本题材料信息得出主要结论:唐朝后期,推行两税法,要求主客户都要纳税,强调每三年依据资产核定一次税率,意在应对当时社会动荡引发的民户流动,稳定政府税收,A项正确;据所学,唐朝后期人口迁移的主要原因是藩镇割据等引发的动荡,并非商品经济的发展,排除B项;材料没有区分南北地域,不是为了应对经济重心渐趋南移的挑战,排除C项;根据所学知识可知,两税法意在应对均田制破坏、租庸调制无法推行,造成政府财政收入下降的局面,排除D项。

13.(2023·山东济宁)均田制下奴婢、耕牛的授田情况

与以往相比,唐代政府的这一做法( A )

A.打击了门阀士族势力

B.保护了自耕农的利益

C.强化了人身依附关系

D.稳定了农村社会秩序

[解析] 从表格内容可得出,唐代奴婢和耕牛不再授田,这样门阀士族家的众多奴婢和耕牛就不能再授田,这样他们的势力就不断下降,A项正确;自耕农有自己的土地,利益并不受影响,排除B项;不授田,就不会受到土地的限制,人身依附关系不会得到强化,排除C项;材料与农村社会秩序无关,排除D项。

14.(2024·郑州)大中六年(852)三月,唐宣宗想免除其舅郑光的两税,遭到中书门下的反对,理由是:“据地出税,天下皆同。随户杂徭,久已成例。”这反映了当时( C )

A.中枢决策体系呈现完善化趋势

B.科举制促使士族阶层走向没落

C.赋税征收蕴含一定的公平原则

D.两税之外的苛捐杂税项目繁多

[解析] 根据题干信息“据地出税,天下皆同”,结合所学知识,两税法的实施改变了自战国以来以人丁为主的征税标准,开始以资产(土地)为主,而且扩大征税对象,包括王公贵族,体现出赋税征收蕴含一定的公平原则,C项正确;材料无法体现中枢决策体系是否完善,排除A项;题干中唐宣宗的舅舅,并非因士族衰落而不能免税,是征税标准的改变,排除B项;两税法简化了征税项目,排除D项。

15.(2024·大连)唐初,政府实行城乡一体的户籍管理制度,对逃散浮寄的人户采取追索回原籍的办法。宪宗元和五年(810年)政府将附郭而居、以城市为生活和工作场所的浮户统一纳入城市户籍管理体系。这一转变主要基于( C )

A.中央集权的不断加强 B.重农抑商政策的松动

C.赋税制度改革的推进 D.坊市分置界限的打破

[解析] 根据材料,唐代的城市户籍管理制度发生了变化,且这一变化主要与附郭而居、以城市为生活与工作场所的人有关,结合所学知识可知,安史之乱之后,唐朝实行两税法改革,对居民征税不再分主户和客户,一律以现居为簿,这进一步影响到了城市户籍管理,C项正确;“中央集权的不断加强”与题意不符,排除A项;重农抑商政策与政府对城市浮户的户籍管理关系不大,排除B项;宋朝时坊市分置界限才被打破,排除D项。

16.(2024·锦州)表中诗句反映出两税法( C )

A.简化税目,统一税制

B.将役折钱,赋役合并

C.制度缺陷,现实困境

D.取消户税,夏秋两征

[解析] 根据材料可知,材料中三位诗人都描述了两税法给百姓带来的沉重负担,反映出两税法制度缺陷,现实困境,C项正确;材料表达的是对两税法的不满,排除A项;B项是明代一条鞭法的内容,排除;两税法,按人丁、资产缴纳户税,排除D项。

二、非选择题

17.(2023·辽宁模拟)阅读材料,完成下列要求。

材料一 汉武帝曾言:“汉家诸事草创,加四夷侵陵中国。朕不变更制度,后世无法。不出师征伐,天下不安。为此者不得不劳民。若后世又如朕所为,是袭亡秦之迹也。”

——司马光《资治通鉴》

材料二 唐制遇下诏敕,便先由门下省和中书省举行联席会议,会议场所称为“政事堂”。……尚书左右仆射若得兼衔,如“同中书门下平章事”,及“参知机务”等名,即得出席政事堂会议,获得真宰相之身份。……但到开元以后,即尚书仆射不再附有出席政事堂之职衔了。如是则他们只有执行命令之权,而无发布命令及参与决定命令之权。……凡属皇帝命令,在敕字之下,须加盖“中书门下之印”,即须政事堂会议正式通过,然后再送尚书省执行。若未加盖“中书门下之印”,而由皇帝直接发出的命令,在当时是认为违法的,不能为下面各级机关所承认。

——摘编自钱穆《中国历代政治得失》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析汉武帝“变更制度”的政治原因,并指出其政治方面的主要措施。

(2)根据材料二,概括指出唐代尚书省的职权变化,并结合所学知识,简要评价唐代的三省制。

[答案] (1)原因:汉朝制度不完善、不成熟,存在王国问题、少数民族威胁边境等问题,需加强中央集权。

措施:建立中外朝制度,推行刺史制度和“推恩令”,创立察举制,派大军出击匈奴等。

(2)变化:从可以参与决策到只行使执行之权。

评价:相权一分为三,对于防范宰相擅权、加强统治和提高行政效率有利;对皇权有一定限制。

[解析] (1)原因:根据材料一“汉家诸事草创,加四夷侵陵中国”并结合所学汉初王国问题和少数民族威胁边疆得出,汉朝制度不完善、不成熟,存在王国问题、少数民族威胁边境等问题,需加强中央集权。措施:结合所学得出,汉朝在继承秦朝制度的基础上完善中央官制,建立中外朝制度;为解决王国问题推行刺史制度和“推恩令”;为选拔人才创立察举制;为解决边疆民族问题派大军出击匈奴等。

(2)变化:根据材料二“得出席政事堂会议,获得真宰相之身份……但到开元以后,即尚书仆射不再附有出席政事堂之职衔了。如是则他们只有执行命令之权,而无发布命令及参与决定命令之权”得出,从可以参与决策到只有执行命令之权。评价:根据材料一“凡属皇帝命令,在敕字之下,须加盖‘中书门下之印’”得出,三省制一定程度上对专制皇权有限制约束的作用;结合所学,三省制,将完整相权一分为三,可以防止权臣专权。

唐太宗

三司即户部、度支、盐铁转运。三司是尚书省下设的三个各自独立的部门。

唐玄宗

盐铁使和转运使合二为一即盐铁转运使,地位日益突出,呈现“天下之赋,盐利居半”。

中唐后

度支超过户部,号称度支使,贞元后以本部尚书侍郎担任。以“计相”之名,侵夺尚书省职权。

奴婢

耕牛

北魏

人数不限,授田数与农民同

一头授田30亩,限4牛

北齐

限300—60人,授田数与农民同

一头授田60亩,限4牛

隋代

限300—60人,授田数与农民同

一头授田60亩,限4牛

唐代

不授田

不授田

白居易

“胡为秋夏税,岁岁输铜钱。钱力日已重,农力日已殚。”

柳宗元

“蚕丝尽输税,机杼空倚壁。”

杜荀鹤

“任是深山更深处,也应无计避征徭。”

相关试卷

这是一份2025版高考历史一轮总复习中外历史纲要上第2单元三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展第7讲三国至隋唐的文化提能训练,共8页。试卷主要包含了选择题,非选择题等内容,欢迎下载使用。

这是一份新教材适用2024版高考历史一轮总复习练案6第二单元三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展第6讲隋唐制度的变化与创新,共7页。试卷主要包含了选择题,非选择题等内容,欢迎下载使用。

这是一份高中历史人教统编版(必修)中外历史纲要(上)第8课 三国至隋唐的文化综合训练题,共6页。试卷主要包含了唐代书法家张旭曾说等内容,欢迎下载使用。