福建省南安市柳城中学2023-2024学年高二下学期5月期中考试生物试题

展开

这是一份福建省南安市柳城中学2023-2024学年高二下学期5月期中考试生物试题,文件包含福建省南安市柳城中学2023-2024学年高二下学期5月期中考试生物试题docx、解析docx、答题卡pdf等3份试卷配套教学资源,其中试卷共20页, 欢迎下载使用。

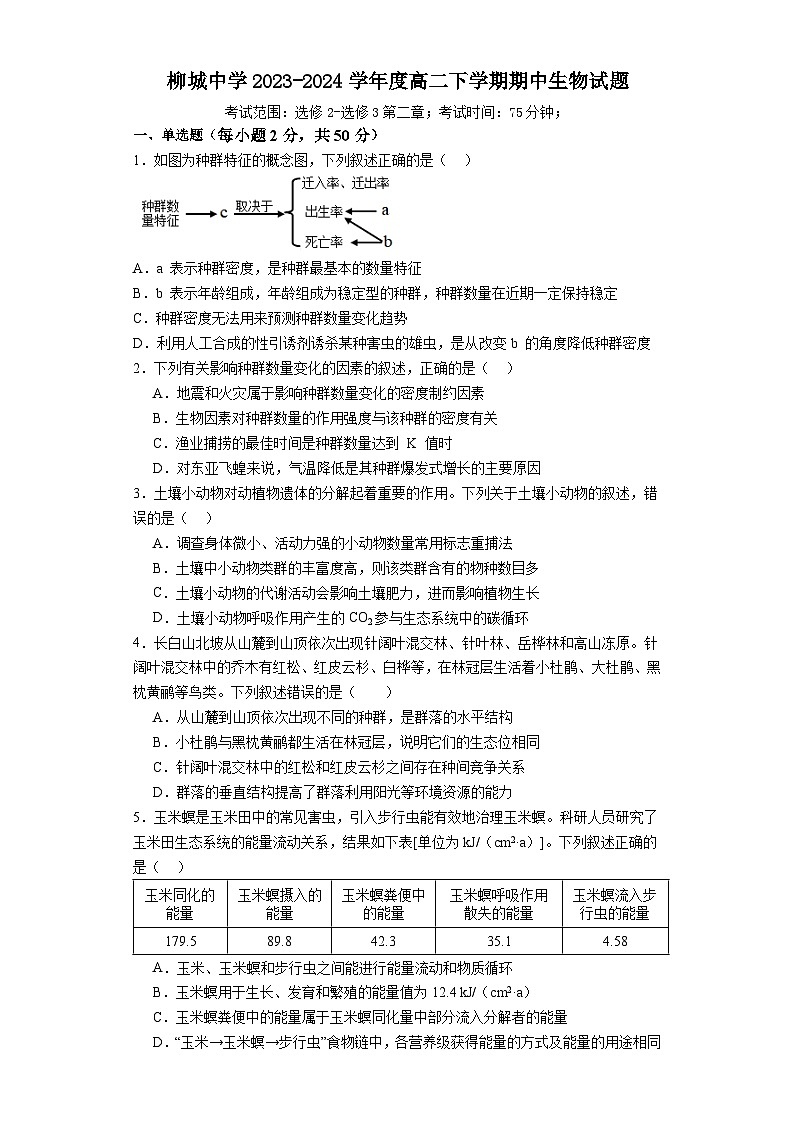

B、b 表示年龄组成,年龄组成为稳定型的种群,如果环境改变,或者遭遇传染病,种群11

C、c表示种群密度。种群密度是种群最基本的数量特征,反映的是种群在一段时间内的数量,年龄组成可以预测种群数量变化趋势,C正确;

D、利用人工合成的性引诱剂诱杀某种害虫的雄虫,是通过改变a性别比例影响出生率,从而降低种群密度,D错误。

2.B 【详解】A、地震和火灾等对种群数量的影响程度与种群密度无关,都属于非密度制约因素,A错误;

B、生物因素对种群数量的作用强度与该种群的密度有关,如天敌等,B正确;

C、要持续地获得最大捕鱼量,必须要使种群增长速率最大,渔业捕捞的最佳时期是K/2时期以后,且保证捕捞后的剩余量在K/2,C错误;

D、对于东亚飞蝗来说,气候干旱是其种群爆发式增长的主要原因,D错误。

3.A 【详解】A、调查身体微小、活动能力强的小动物数量常用取样器取样法,A错误;

B、物种丰富度指群落中物种数目的多少,土壤中小动物丰富度高,说明该类群含有的物种数目多,B正确;

C、一些土壤小动物可以将有机物分解为无机物,增加土壤肥力,进而影响植物的生长,C正确;

D、土壤小动物可以通过呼吸作用产生二氧化碳,二氧化碳进入大气中,可以参与碳循环,D正确。

4.B【详解】A、水平结构指指群落中的各个种群在水平状态下的格局或片状分布,从山麓到山顶依次出现不同的种群,是群落的水平结构,A正确;

B、生态位不仅包括所处的空间位置,还包括占用资源情况,以及与其他物种的关系等,B错误;

C、红松和红皮云杉是两个物种,针阔叶混交林中的红松和红皮云杉争夺有限的阳光、水分等资源,存在种间竞争关系,C正确;

D、植物的分层与对光的利用有关,群落的垂直结构提高了群落利用阳光等环境资源的能力,D正确。

5.B 【详解】A、玉米、玉米螟和步行虫可形成食物链,生态系统中的能量沿着食物链流动,但物质循环指物质在生物群落与无机环境之间反复利用、循环往返,A错误;

B、玉米螟用于生长、发育和繁殖的能量为摄入量-粪便量-呼吸作用散失的能量=89.8-42.3-35.1=12.4kJ/(cm2•a),B正确;

C、玉米螟粪便中的能量属于其上一营养级玉米同化的能量,不属于玉米螟同化量中部分流入分解者的能量,C错误;

D、在食物链中,各营养级获得能量的方式及能量的用途不完全相同,如玉米是通过光合作用利用光能将无机物转变为储存能量的有机物,而消费者是通过捕食获得储存能量的有机物进而同化作用得到能量,D错误。

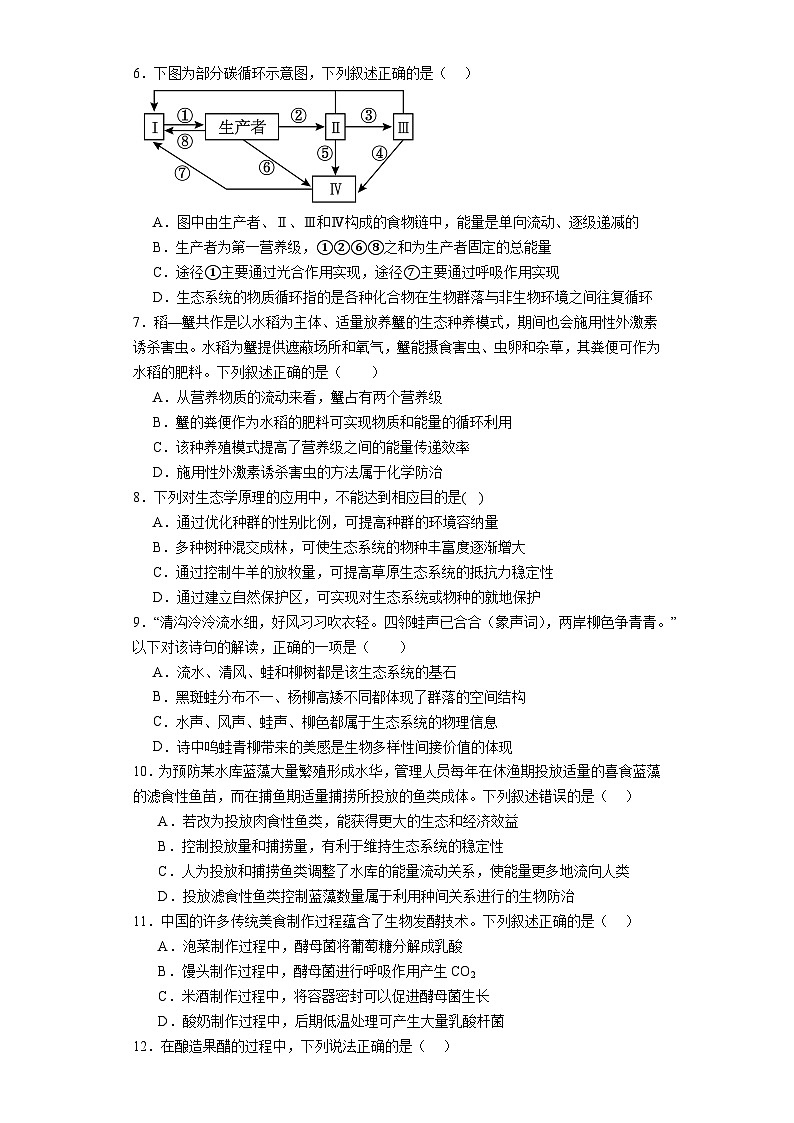

6.C 【详解】A、图中由生产者、Ⅱ、Ⅲ构成的食物链中,能量流动是单向、逐级递减的,而IV是分解者,不参与食物链的组成,A错误;

B、生产者为第一营养级,①为生产者固定的总能量,B错误;

C、途径①主要通过绿色植物光合作用实现,途径⑦主要通过分解者呼吸作用实现,C正确;D、生态系统的物质循环指的是组成生物体的各种元素在生物群落与非生物环境之间往复循环,D错误;

7.A 【详解】A、蟹摄食杂草,属于第二营养级,同时摄食害虫,属于第三营养级,所以蟹占有两个营养级,A正确;

B、生态系统中的能量不能循环利用,B错误;

C、能量传递效率是指相邻两个营养级之间同化量的比值,该模式提高了能量的利用率,但不能提高能量的传递效率,C错误;

D、施用性外激素诱杀害虫的方法属于生物防治,D错误。

8.A 【详解】A、优化种群的性别比例,可以提高种群增长率,不能提高种群的环境容纳量,种群环境容纳量与空间资源、食物、天敌等有关,A错误;

B、混交林因食物网复杂,生态系统的抵抗力稳定性增强从而可使生态系统的物种丰富度逐渐增大,B正确;

C、通过控制牛羊的放牧量,可提高草原生态系统的抵抗力稳定性,C正确;

D、通过建立自然保护区,可实现对生态系统或物种的就地保护,D正确。

9.C

3【详解】A、生态系统的基石是生产者,流水,清风、蛙不是生产者,A错误;

B、群落的空间结构是群落中的不同种生物在空间的分布,黑斑蛙的分布位置,杨柳树的高矮分别是同一种生物之间的关系,不是群落的空间结构,B错误;

C、物理信息,如光、声、温度、湿度、磁力等,水声、风声、蛙声、柳色都属于生态系统的物理信息,C正确; D、诗中鸣蛙、青柳带来的美感给人以美的享受,这体现了生物多样性的直接价值,D错误。

10.A 【详解】A、若改为投放肉食性鱼类,无法预防水华,且食物链延长,不能获得更大的生态和经济效益,A错误;

B、控制投放量和捕捞量,可以提高生态系统自我调节能力,有利于维持生态系统的稳定性,B正确;

C、人为投放和捕捞鱼类调整了水库的能量流动关系,使能量更多地流向人类,C正确;

D、投放滤食性鱼类控制蓝藻数量属于生物防治,利用了生物与生物的种间关系,D正确。

11.B 【详解】A、泡菜制作过程中,主要是乳酸菌将葡萄糖分解形成乳酸,A错误;

B、做馒头或面包时,经常要用到酵母菌,酵母菌可以进行有氧呼吸分解面粉中的葡萄糖,产生二氧化碳和水,二氧化碳是气体,遇热膨胀而形成小孔,使得馒头或面包暄软多孔,B正确;

C、酵母菌在有氧条件下可以大量繁殖,在密封也就是无氧条件下产生酒精,C错误;

D、酸奶制作过程中,后期低温处理时大部分乳酸杆菌已死亡,不会大量繁殖,D错误。

12.C 【详解】A、醋酸菌是需氧型细菌,因此进行果醋发酵时不需要密封,A错误;

B、果醋发酵最适宜的温度是30~35℃,B错误;

CD、当氧气、糖源都充足时,醋酸菌将葡萄汁中的果糖分解成醋酸(乙酸)。当缺少糖源时,醋酸菌将乙醇变为乙醛,再将乙醛变为醋酸,C正确,D错误。

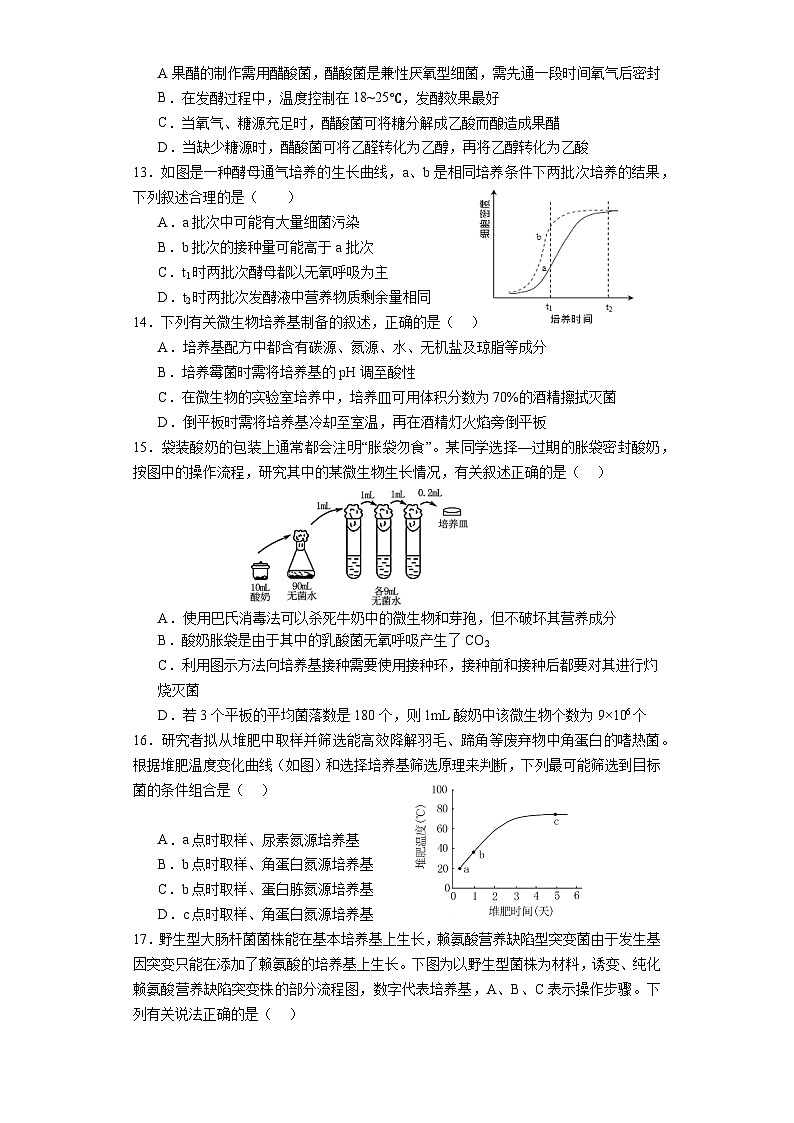

13.B 【详解】A、a批次若有大量细菌污染,则K值会下降,与题图不符,A错误;

B、b先达到K值,可能是接种量高于a,B正确;

C、图中曲线是在通气的条件下绘制,t1时种群增长速率较大,说明此时氧气充足,故t1时两批次酵母都以有氧呼吸为主,C错误;

D、t2时,a、b均达到K值,但由于b条件下酵母菌数量首先达到K值,故消耗的营养物质较多,则营养物质的剩余量相对较少,D错误。

14.B 【详解】A、培养基配方中都含有碳源、氮源、水、无机盐等成分,若配制液体培养基不需要添加琼脂,因为琼脂只是作为凝固剂,不是营养成分之一,A错误;

B、霉菌生长繁殖的最适pH为酸性,故培养霉菌时需将培养基的pH调至酸性,B正确;

C、在微生物的实验室培养中,培养皿要用干热灭菌法彻底消灭其中的微生物,C错误;

D、倒平板时需待培养基冷却至50度左右而不是室温,并在酒精灯火焰附近倒平板,D错误。

15.D 【详解】A、消毒只能杀死物体表面或内部的部分微生物,不能杀死芽孢,巴氏消毒法可以杀死牛奶中的绝大多数微生物,并且不破坏牛奶的营养成分,A错误;

B、乳酸菌无氧呼吸的产物只有乳酸一种,不会产生二氧化碳,B错误;

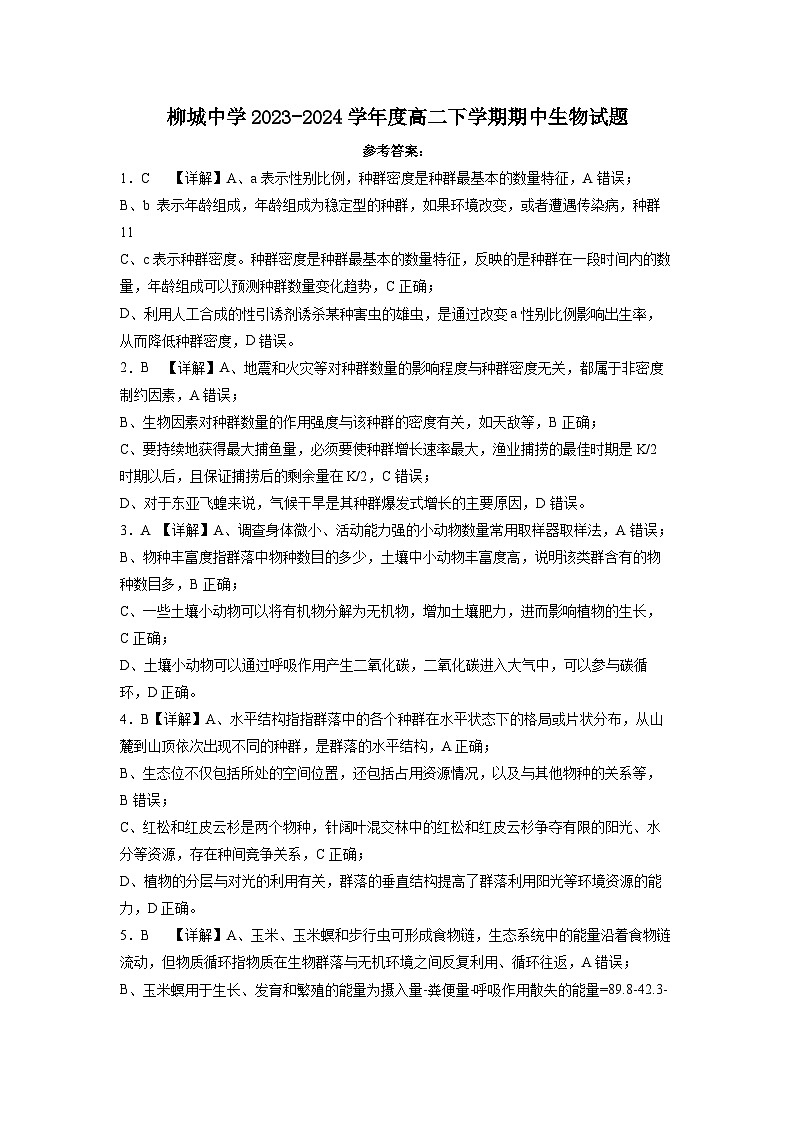

C、图示采用的接种方法是稀释涂布平板法,该方法所用的接种工具是涂布器,C错误;

D、分析图可知,图中接种的浓度是104,若3个平板的平均菌落数是180个,则1ml酸奶中该微生物个数为180÷0.2×104=9×106个,D正确。

16.D 【详解】研究目的是筛选能高效降解羽毛、蹄角等废弃物中角蛋白的嗜热菌,因此既要耐高温,又要能够高效降解角蛋白,所以在c点取样,并且用角蛋白氮源培养基进行选择培养,所以D正确,ABC错误。

17.B 【详解】A、野生型大肠杆菌菌株虽然能合成所需的全部氨基酸,但培养基中仍需提供氮源,A错误;

B、图中①②④为完全培养基需添加赖氨酸,③为基本培养基不能添加赖氨酸,B正确;

C、需将①中的菌液适当稀释后,涂布器将菌液均匀的涂布在②表面,C错误;

D、甲在基本培养基中无法生长,在完全培养基中可生长,说明甲是氨基酸缺陷型菌落,故经C过程影印及培养后,可从④培养基中挑取甲菌落进行纯化培养,D错误。

18.B 【详解】A、谷氨酸的发酵生产在中性和弱碱性条件下会积累谷氨酸;在酸性条件下则容易形成谷氨酰胺和N-乙酰谷胺酰胺,A正确;

B、糖化是淀粉分解,形成糖浆。酒酿造中发芽的大麦释放的淀粉酶可将淀粉进行糖化,啤酒花的作用是增加风味,B错误;

C、青霉素发酵是高耗氧过程,可以用基因工程的方法,将血红蛋白基因转入青霉素生产菌来提高菌体对氧的吸收和利用率,C正确;

D、在果酒发酵过程中,葡萄汁装入发酵瓶需留大约1/3的空间,目的是先让酵母菌进行有氧呼吸,快速繁殖,防止发酵过程中产生的二氧化碳造成发酵液溢出,温度应控制在18~30℃,D正确。

19.D 【详解】A、芽尖等分生组织分裂旺盛,且含病毒少,取材时常选用其作为外植体,A正确;

B、培养基中有大量的营养物质容易被细菌污染,加入抗生素可降低杂菌的污染,B正确;

C、将丛生芽切割后转移到新的培养基上继续进行扩大培养称为继代培养,其又可分为第二代培养、第三代培养等。大多数植物每隔4~6周进行一次继代培养,每进行一次继代培养,培养物一般能增殖3~4倍。正因为培养物可以不断继代培养,所以离体繁殖速度比常规方法通常要快数万倍,可实现快速繁殖,C正确;

D、提高生长素和细胞分裂素的比值可促进愈伤组织形成根而不是芽,D错误。

20.D 【详解】A、过程②紫外线的作用是诱导中间偃麦草的染色体断裂,从而可能实现偃麦草的耐盐相关基因整合到小麦染色体上,从而获得高耐盐的小麦,A正确;

B、③是诱导融合形成杂种细胞,利用了细胞膜的流动性;⑤为筛选耐盐小麦的过程,可种植在高盐土壤中筛选,B正确;

C、④为脱分化和再分化形成杂种植株的过程,由于分化形成根或芽所需要的生长素和细胞分裂素的比例不同,因此该过程中需要更换培养基,适当提高生长素的比例有利于根的分化,C正确;

D、根据图2可知,1、2、4同时具有普通小麦和中间偃麦草的DNA片段,因此再生植株1-4中一定是杂种植株的有1、2、4。若要筛选得到耐盐的小麦,需要将杂种植株种植在高盐的土壤中进一步筛选,即植株1、2、4不一定都是耐盐的杂种植株,D错误。

21.C 【详解】A、培养环境需要CO2维持培养液一定的pH,A错误;

B、体外培养的细胞有的能贴壁生长,有的能悬浮生长,癌细胞培养时不会发生接触抑制的现象,B错误;

C、培养液中通常含有糖类、氨基酸、无机盐、维生素和动物血清等,以满足细胞分裂、生长的需要,C正确;

D、培养瓶中细胞若悬浮生长,可直接用离心法收集,制成悬液后分瓶培养,D错误。

22.B 【详解】A、诱导动物细胞融合的常用方法有电融合法、PEG融合法、灭活病毒(如灭活的仙台病毒)诱导法等,A正确;

B、两两融合的细胞包括免疫B细胞与免疫B细胞融合的具有同种核的细胞、骨髓瘤细胞与骨髓瘤细胞融合的具有同种核的细胞、免疫B细胞与骨髓瘤细胞融合的杂交瘤细胞,骨髓瘤细胞虽然能无限增殖,但缺乏次黄嘌呤-鸟嘌呤磷酸核糖转移酶,免疫B细胞虽然有次黄嘌呤-鸟嘌呤磷酸核糖转移酶,但不具有无限增殖的本领,所以在HAT筛选培养液中,两两融合的具有同种核的细胞都无法生长,只有杂交瘤细胞才能生长,B错误;

C、因每个免疫B细胞只分泌一种特异性抗体,因此在HAT筛选培养液中筛选出来的众多的杂交瘤细胞所分泌的抗体,不一定都是人类所需要的,还需要进一步把能分泌人类所需要抗体的杂交瘤细胞筛选出来,C正确;

D、动物细胞融合是以细胞膜的流动性为基础的,D正确。

23.A

【详解】A、ADC中的抗体能特异性识别肿瘤细胞抗原,而杀伤细胞是靠ADC上的细胞毒素类药物,A错误;

B、ADC通常由抗体、接头和药物三部分组成,如果接头的结构不稳定会导致药物分子脱落,药物失去靶向性,则会造成正常细胞被破坏,B正确;

C、小鼠杂交瘤细胞生产的单克隆抗体未经改造不宜用于合成ADC,C正确;

D、利用放射性同位素或荧光标记的单克隆抗体可定位诊断肿瘤、心血管畸形等疾病,该过程是利用抗原-抗体特异性结合原理实现的,D正确。

24.A

【详解】A、人诱导多能干细胞类似于胚胎干细胞,可以分化成各种组织细胞,不具有组织特异性,A错误;

B、培养新型人诱导多能干细胞时需定期更换培养液,以便清除代谢产物,防止细胞代谢产物积累对细胞自身造成危害,B正确;

C、新型人诱导多能干细胞的获得无须破坏胚胎,且供体细胞可来源于患者自体,故可避免免疫排斥问题,C正确;

D、这项成果证明了基于干细胞及胚胎补偿技术在异种动物体内再造人源化功能器官的可行性,为利用器官缺陷动物模型进行器官异种体内培养再生迈出了关键的一步,对解决供体器官严重短缺难题具有重要意义,D正确。

25.C

【详解】A、“三亲婴儿”同时拥有自己父亲的精子细胞核、母亲的卵细胞细胞核基因及卵母细胞捐献者的细胞质基因,A正确;

B、由图可知:三亲婴儿采用了体外受精的技术手段,该技术涉及动物细胞培养、细胞核移植等操作,B正确;

C、捐献者只提供了细胞质,而红绿色盲基因存在于细胞核,故捐献者携带的红绿色盲基因不能遗传给三亲婴儿,C错误。

D、该“三亲婴儿”的细胞质来自捐献者卵母细胞,母亲只提供卵细胞细胞核,故该技术可避免母亲的线粒体遗传基因传递给后代,D正确;

二、非选择题(本题包含5小题,共50分)

26.(1)初生演替 (2)增加 (3)变小 (4) 倒 正 (5)环境条件

【详解】(2)由图1可知,演替的前120天,随着演替时间增加,新增物种数目减少,也就是增加速率减慢,但还是在增加,到120天时,新增物种数为0,即不再增加,因此演替的前120天,生长在裸石上的物种总数增加,之后,演替趋于稳定。

(3)由图1可知,120天后,新增物种数为0,群落演替达到稳定,由图2可知,与120天前优势种A的圆圈面积相比,120天后的优势种A圆圈面积较小,因此演替稳定后,优势种A的环境容纳量与演替初期相比变小。

(4)由图2可知,120天后,异养类群圆圈面积较自养类群圆圈面积大,即数量可能较多,自养类群为异养类群提供有机碳,据此推测演替达到稳定后,两者的数量金字塔是倒金字塔。由于能量在流动过程中总是逐级递减,因此能量金字塔通常都是金字塔形,自养类群为异养类群提供有机碳,因此能量金字塔是正金字塔形。

(5)群落演替的根本原因是内外环境条件的变化使得群落基因库的改变,当试验裸石上的演替稳定后,其群落结构应与周围类似石块上已稳定存在的群落结构相似,原因是两者所处的环境条件相似。

27.(1) “J”形增长 紫茎泽兰入侵后,空间充裕、气候适宜、没有天敌和其他竞争物种等

(2)紫茎泽兰在群落中不仅数量多,对其他物种的影响也大

(3) 种间竞争 信息传递 假地豆与紫茎泽兰混种,紫茎泽兰株高和地上生物量最少 测定狗尾草在单种、与紫茎泽兰混种时的株高和生物量

【分析】1、“J”形增长的数学模型:在食物和空间条件充裕、气候适宜、没有敌害等条件下,种群的数量每年以一定的倍数增长,第二年的数量是第一年的λ倍。

2、种间竞争:两种或两种以上生物相互争夺资源和空间等。

【详解】(1)由于紫茎泽兰入侵草地后空间充裕、气候适宜、没有天敌和其他竞争物种等,故其种群数量呈“J”形增长。

(2)分析题意可知,紫茎泽兰可产生某些化学物质渗入土壤,抑制其他植物的生长,故在群落中,紫茎泽兰不仅数量多,而且对群落中其他物种的影响也很大,占据优势,故紫茎泽兰逐渐成为草地的优势种。

(3)①替代植物控制的实质就是利用本地物种与紫茎泽兰的种间竞争关系,即在食物、资源等方面的竞争。

②紫茎泽兰有一种特殊的气味,用它染出的布料有驱除蚊虫的功效,这是利用生态系统的信息传递功能,对有害动物进行防治。

③分析图可知,紫茎泽兰与假地豆混种,紫茎泽兰株高和地上生物量增加最少,故最好选择假地豆作为替代植物。

④分析题意,本实验目的是进一步研究紫茎泽兰是否会影响狗尾草的生长,则实验的自变量是紫茎泽兰的有无,因变量是狗尾草的生长情况(株高和生物量),实验设计应遵循对照与单一变量原则,故可设计实验如下:将生长状况相同的狗尾草随机均分为两组,分别编号为A、B,其中A组种植紫茎泽兰,B组不种植,相同条件下进行栽培相同时间后,测定狗尾巴草的株高和生物量。

28.(1)CDFG (2) 琼脂 稀释涂布平板法

(3)腐烂的柑橘 (4)优点:桔梅奇酵母菌不悬液不会使病原菌产生抗性;易降解;对人体和环境不会造成危害; 缺点:成本高;生产工艺复杂;生物制剂保质期短;效果稳定性不高 (5) - - (6) ③=④

相关试卷

这是一份福建省南安市侨光中学2023-2024学年高二上学期11月月考生物试题,共5页。

这是一份福建省南安市侨光中学2023-2024学年高一上学期11月月考生物试题,共5页。试卷主要包含了选择题,非选择题(5题,50分)等内容,欢迎下载使用。

这是一份福建省泉州市南安市华侨中学2023-2024学年高二上学期8月月考生物试题,共7页。