初中沪教版第3节 自然界中的水第1课时练习

展开知识清单:

一、氢气

1.氢气物理性质:氢气是无色、无味的气体,难溶于水,密度比空气的小。(排水法、向下排空气法收集)

(证明氢气密度比空气小的方法:用氢气吹肥皂泡,若肥皂泡上升,则密度比空气小)

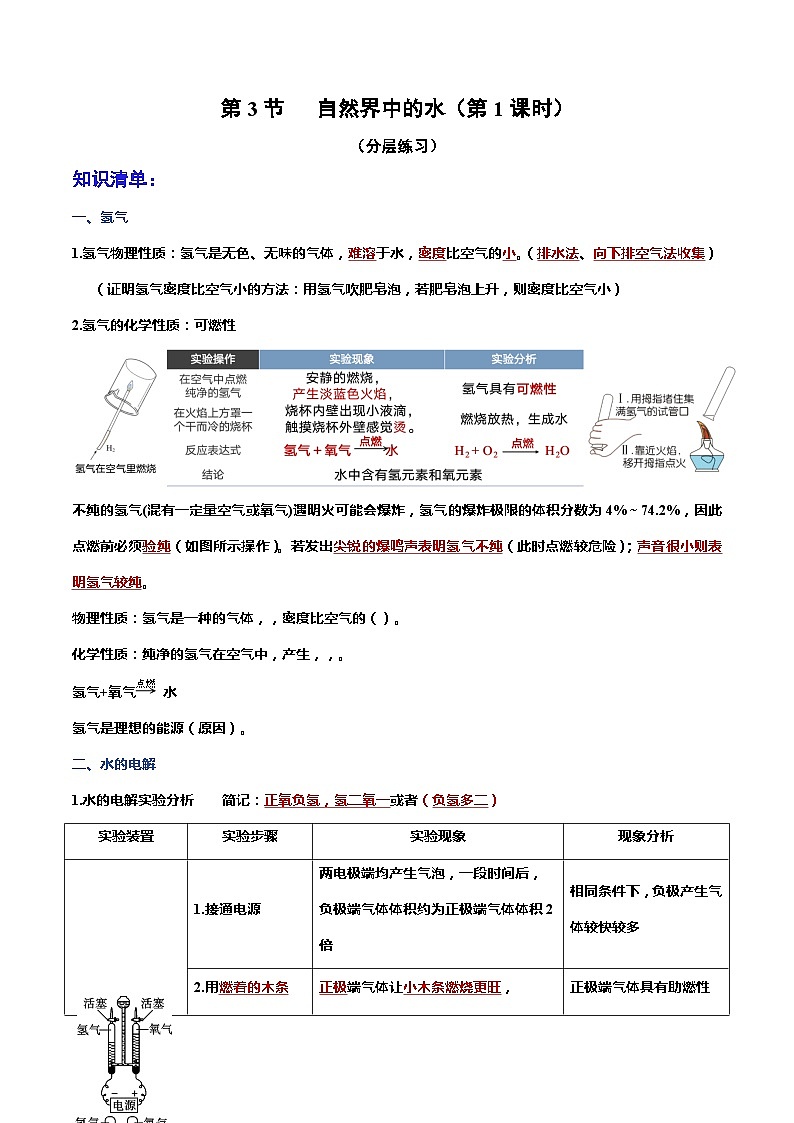

2.氢气的化学性质:可燃性

不纯的氢气(混有一定量空气或氧气)遇明火可能会爆炸,氢气的爆炸极限的体积分数为4%~74.2%,因此点燃前必须验纯(如图所示操作)。若发出尖锐的爆鸣声表明氢气不纯(此时点燃较危险);声音很小则表明氢气较纯。

物理性质:氢气是一种无色、无味的气体,难溶于水,密度比空气的小(最轻的气体)。

化学性质:纯净的氢气在空气中安静地燃烧,产生淡蓝色火焰,放出大量热,生成水。

氢气+氧气点燃 水

H2 O2 H2O

氢气是理想的能源(原因燃烧产物是水,不污染环境)。

二、水的电解

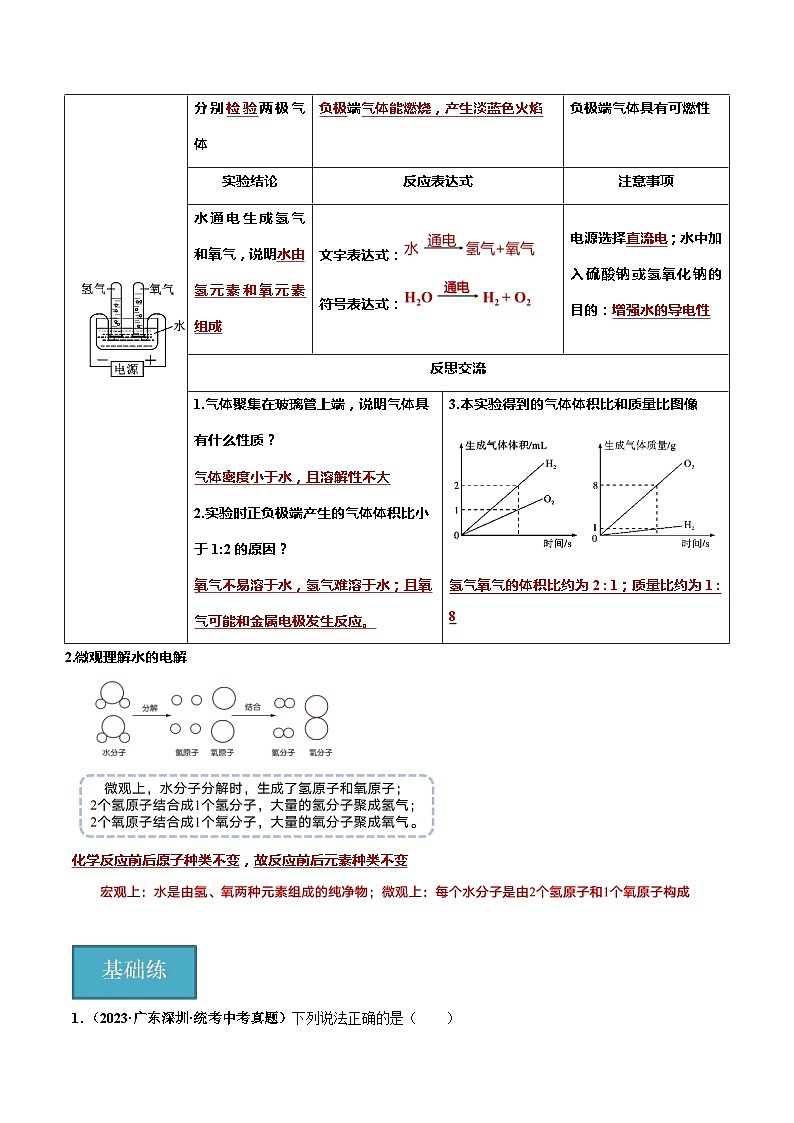

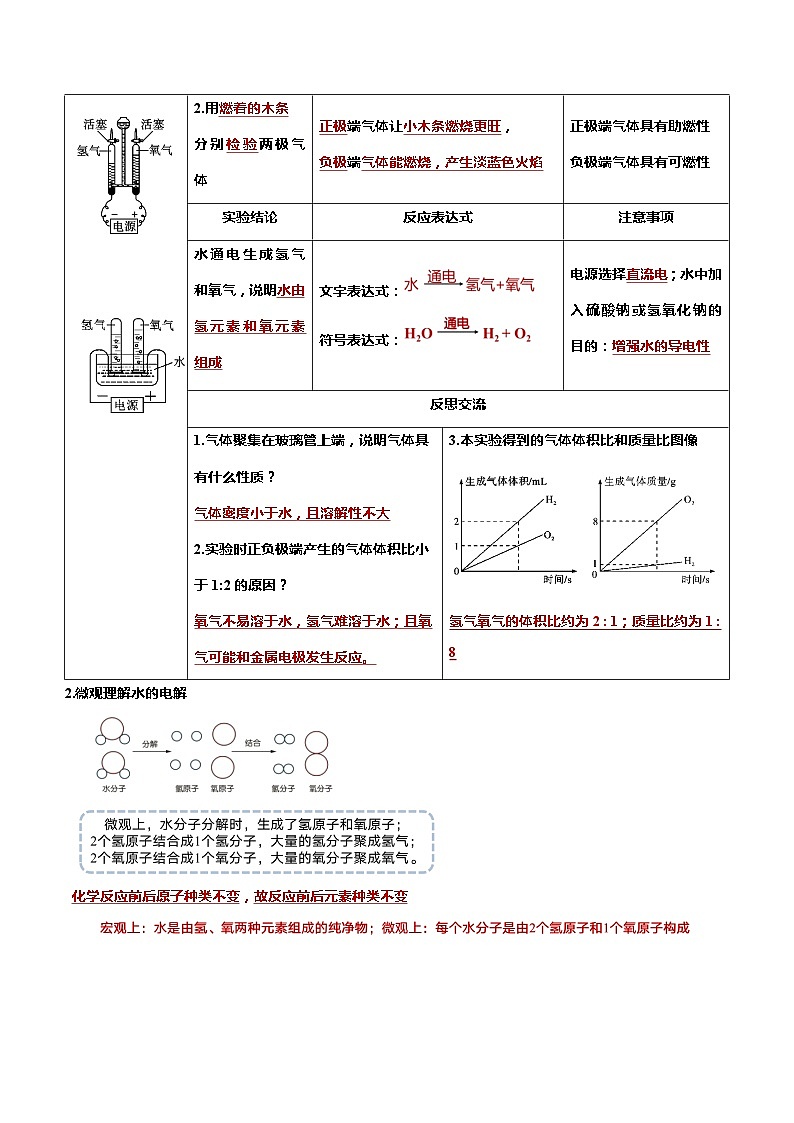

水的电解实验分析 简记:正氧负氢,氢二氧一或者(负氢多二)

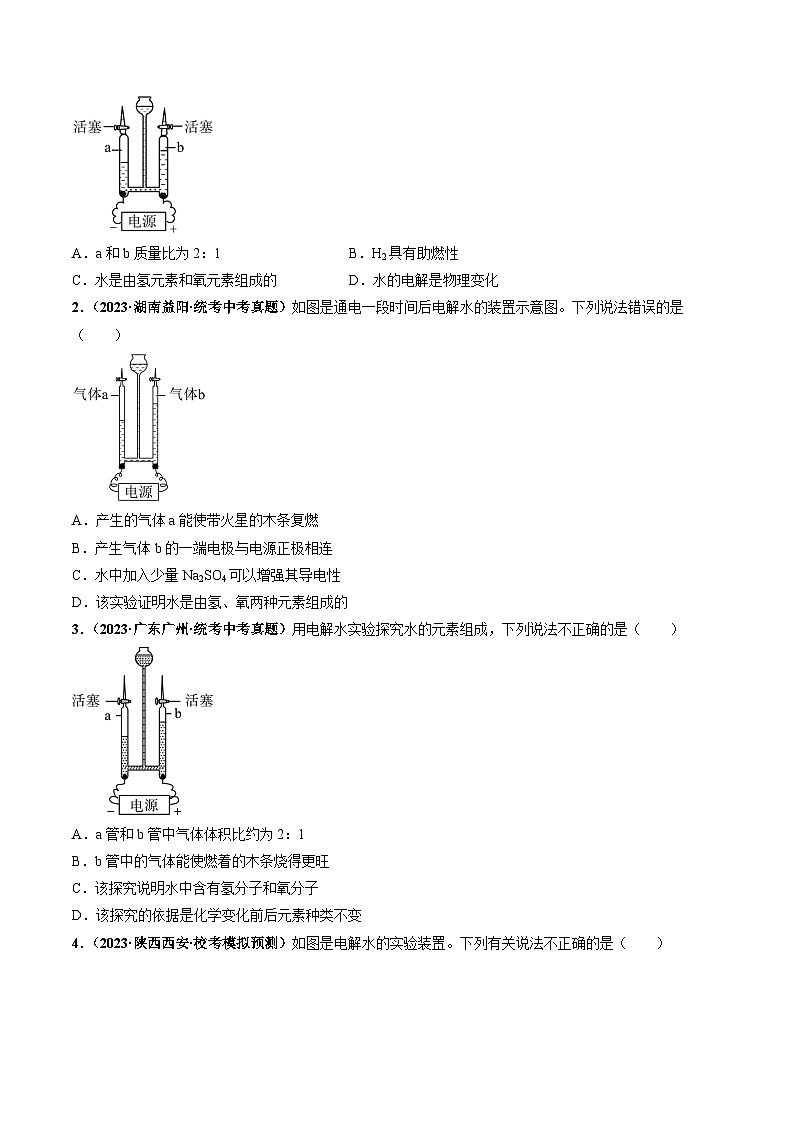

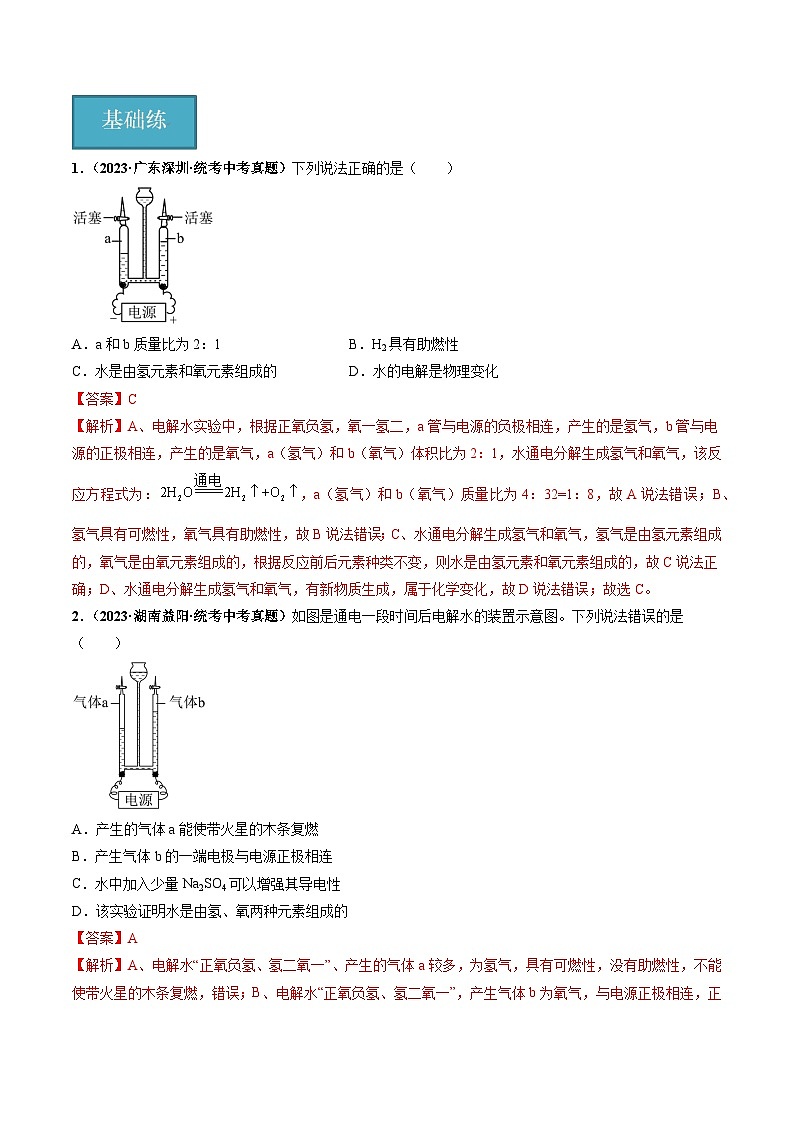

2.微观理解水的电解

化学反应前后原子种类不变,故反应前后元素种类不变

1.(2023·广东深圳·统考中考真题)下列说法正确的是( )

A.a和b质量比为2:1B.H2具有助燃性

C.水是由氢元素和氧元素组成的D.水的电解是物理变化

【答案】C

【解析】A、电解水实验中,根据正氧负氢,氧一氢二,a管与电源的负极相连,产生的是氢气,b管与电源的正极相连,产生的是氧气,a(氢气)和b(氧气)体积比为2:1,水通电分解生成氢气和氧气,该反应方程式为:,a(氢气)和b(氧气)质量比为4:32=1:8,故A说法错误;B、氢气具有可燃性,氧气具有助燃性,故B说法错误;C、水通电分解生成氢气和氧气,氢气是由氢元素组成的,氧气是由氧元素组成的,根据反应前后元素种类不变,则水是由氢元素和氧元素组成的,故C说法正确;D、水通电分解生成氢气和氧气,有新物质生成,属于化学变化,故D说法错误;故选C。

2.(2023·湖南益阳·统考中考真题)如图是通电一段时间后电解水的装置示意图。下列说法错误的是( )

A.产生的气体a能使带火星的木条复燃

B.产生气体b的一端电极与电源正极相连

C.水中加入少量Na2SO4可以增强其导电性

D.该实验证明水是由氢、氧两种元素组成的

【答案】A

【解析】A、电解水“正氧负氢、氢二氧一”、产生的气体a较多,为氢气,具有可燃性,没有助燃性,不能使带火星的木条复燃,错误;B、电解水“正氧负氢、氢二氧一”,产生气体b为氧气,与电源正极相连,正确;C、硫酸钠由硫酸根离子和钠离子组成,水中加入少量Na2SO4可以增强其导电性,正确;D、电解水生成氢气和氧气,根据质量守恒定律,反应前后元素的种类不变,该实验证明水是由氢、氧两种元素组成的,正确。故选A。

3.(2023·广东广州·统考中考真题)用电解水实验探究水的元素组成,下列说法不正确的是( )

A.a管和b管中气体体积比约为2:1

B.b管中的气体能使燃着的木条烧得更旺

C.该探究说明水中含有氢分子和氧分子

D.该探究的依据是化学变化前后元素种类不变

【答案】C

【解析】A、电解水实验正极产生氧气,负极产生氢气。产生氧气和氢气的体积比为1:2。a与负极相连,b与正极相连,所以a管和b管中气体体积比约为2:1,正确;B、b管收集到的是氧气,具有助燃性,能使燃着的木条烧得更旺,正确;C、化学反应前后元素的种类不变,水通电分解生成氢气和氧气说明水由氢元素和氧元素组成,水不含有氢分子和氧分子,错误;D、该探究的依据是化学变化前后元素种类不变,从而从水分解的产物是氢气和氧气得出水由氢元素和氧元素组成,正确;故选C。

4.(2023·陕西西安·校考模拟预测)如图是电解水的实验装置。下列有关说法不正确的是( )

A.检验乙试管中产生的气体最好用带火星的木条

B.正负极收集到的气体体积比小于1:2,可能是因为气体溶解度不同

C.该实验目的是验证水由氢元素和氧元素组成

D.硫酸在电解水实验中作催化剂、起催化作用

【答案】D

【解析】A、由电解水的实验装置可知,试管乙所收集到的气体较少是氧气,由于氧气具有支持燃烧的性质,该气体的检验方法是用带火星的木条检验,若能使带火星的木条复燃,则为氧气,说法正确;B、氧气在水中的溶解度比氢气稍大,所以正负极收集到的气体体积比小于1:2,说法正确;C、该实验目的是验证水由氢元素和氧元素组成,说法正确;D、硫酸在电解水实验中是为了增强水的导电性,说法错误。故选D。

5.(2023·北京·统考中考真题)用下图电解水实验研究水的组成。

(1)经检验a管中产生,由此得出关于水的组成的推论是 。

(2)用带火星木条检验b管中气体为的现象是 。

【答案】(1)水中含氢元素;(2)带火星的木条复燃

【解析】(1)经检验a管中产生H2,电解水生成了氢气,氢气由氢元素组成,根据质量守恒定律,化学反应前后,元素的种类不变,说明水中含氢元素;(2)氧气具有助燃性,故用带火星木条检验b管中气体为 O2 的现象是:带火星的木条复燃。

6.(2023·辽宁沈阳·统考三模)水是生命之源,让我们来认识水。

根据图示回答问题。

(1)实验1中反应的化学方程式为 ;可用 检验玻璃管a中的气体。

(2)实验3中观察到的现象是: ,放出大量的热。

(3)能得出“水是由氢元素和氧元素组成”的实验是上图中的 (填序号)。

(4)实验4中小卵石,石英砂的作用是 。

(5)从微观角度分析:实验1和实验2的本质区别是 。

(6)宏观和微观之间建立联系。

上图表示的是 反应过程的微观示意图。

【答案】(1) ;带火星的木条;(2)氢气燃烧发出淡蓝色火焰,烧杯内壁有水雾;

(3)1、3;(4)除去水中不溶性杂质;(5)分子种类是否改变;(6)3

【解析】(1)电解水生成氢气和氧气,反应的化学方程式为;电解水时,正极产生氧气,负极产生氢气,则玻璃管a中收集的气体为氧气,氧气能使带火星的木条复燃,(2)氢气燃烧产生淡蓝色火焰,且生成物为水,则烧杯内壁有白雾产生。(3)实验1中电解水生成氢气和氧气,实验3中氢气和氧气反应生成水,根据元素守恒,可知水是由氢、氧元素组成。(4)实验4中,石英砂能除去水中难溶性杂质。(5)实验1中有新物质生成,实验2中没有新物质生成,则从微观角度分析,两个实验的本质区别为分子种类是否改变。(6)由图可知,该反应为氢气和氧气反应生成水,故表示实验3反应过程的微观示意图。

7.(2023·广西南宁·校考模拟预测)2023年3月22日是第31届“世界水日”,其主题为“加快变革”。

(1)地下水是 (填、“混合物”或“纯净物”)。

(2)实验室制取蒸馏水时,在烧瓶中加入几粒沸石或碎瓷片的目的是 。实验结束后,可加入 比较水蒸馏前后的硬度变化。

(3)宇航员一部分生活用氧气可通过电解水制得,在水中加入氢氧化钠目的是: ;如图是电解水的实验示意图,玻璃管 (填“a”或“b”)中的气体能使带火星的木条复燃。

【答案】(1)混合物;(2)防止暴沸 ;肥皂水;(3) 增强水的导电性; b

【解析】(1)地下水中含有水及一些可溶性物质,属于混合物;(2)实验室制取蒸馏水时,在烧瓶中加入几粒沸石或碎瓷片的目的是为了防止暴沸;加入肥皂水比较水蒸馏前后的硬度变化,加入肥皂水,比较产生泡沫的多少,泡沫多、浮渣少的水为软水,泡沫少、浮渣多的为硬水;(3)在电解水实验中,为增强水的导电性,通常向水中加入氢氧化钠;在电解水实验中,得出实验结论“正氧负氢,氧一氢二”,能使带火星的木条复燃的气体是氧气,b管产生的气体少,则为氧气。

8.(2023·陕西·统考二模)有关如图实验的说法正确的是( )

A.点燃氢气前不用检验纯度

B.干冷烧杯内壁无明显变化

C.b管气体能使带火星木条复燃

D.两个实验均可证明水的组成

【答案】D

【解析】A、氢气具有可燃性,如果不纯点燃氢气可能发生爆炸的危险,所以点燃前必须检验纯度,不符合题意;B、氢气燃烧生成水,干冷烧杯罩住火焰,内壁有水雾产生,不符合题意;C、电解水时正极产生氧气,负极产生氢气,所以 b管气体是氢气,氢气能燃烧,氢气不能使带火星木条复燃,不符合题意;D、水通电分解生成氢气和氧气,根据质量守恒定律可知水是由氢元素和氧元素组成的;氢气在氧气中燃烧化合生成水,根据质量守恒定律也可知水是由氢元素和氧元素组成的;两个实验均可证明水的组成,符合题意。故选D。

9.(2023·四川成都·统考中考真题)电解水,反应一段时间后,用燃着的木条检验生成的气体,记录的现象如下表。相关说法错误的是( )

A.通电前应将玻璃管内空气排尽B.两电极产生气泡的速率不相同

C.正极气体为氧气,负极气体为氢气D.结合气体密度可计算水中氢、氧原子个数比

【答案】D

【解析】A、为了实验准确,通电前应将玻璃管内空气排尽,故选项正确;B、正、负极均能观察到由无色气泡产生,负极产生的是氢气,体积更多,速率更快;正极产生的是氧气,体积更少,速率更慢;故选项正确;C、电解水实验中,与正极相连的试管产生的是氧气,与负极相连的试管产生的是氢气,故选项正确;D、正负极收集的气体体积比5.15mL:10.38mL1:2,结合气体密度可计算气体的质量,但是不知道H、O原子的实际质量,不能计算出氢、氧原子个数比,故选项错误;故选:D。

10.(2022·四川甘孜·统考中考真题)H2的燃烧和水的电解实验如图所示。下列说法正确的是( )

A.点燃H2前不用检验纯度B.干冷烧杯内壁无明显变化

C.a管内的气体是H2D.a、b两管内气体的体积比约为1:2

【答案】D

【解析】A、可燃性气体与空气混合后点燃可能发生爆炸,为防止发生爆炸,点燃或加热可燃性气体前,检验其纯度,则点燃H2前需检验纯度,错误;B、氢气燃烧生成水,干冷烧杯内壁出现水雾,错误;C、电解水正极产生氧气,负极产生氢气,a管与正极相连,则气体是氧气,错误;D、电解水正极产生氧气,负极产生氢气,体积比为1:2,a、b两管内气体的体积比约为1:2,正确。故选D。

11.(2022·辽宁阜新·统考中考真题)电解水实验如图所示。下列说法正确的是( )

A.a玻璃管上方产生的气体是氢气

B.产生氢气和氧气的体积比为1:2

C.可用燃着的木条检验产生的气体

D.该实验说明水是由氢气和氧气组成的

【答案】C

【解析】A、根据“正氧负氢,氢二氧一”,可知与正极连接产生的是氧气,所以a玻璃管上方产生的气体是氧气,错误;B、产生氢气和氧气的体积比应该为2:1,错误;C、产生的氧气具有助燃性,可以使燃着的木条烧得更旺;氢气具有可燃性,被燃着的木条点燃会发出淡蓝色火焰,可用燃着的木条检验产生的气体,正确;D、水是由氢、氧两种元素组成的纯净物,错误。故选C。

12.(2023·河南南阳·校考模拟预测)如图是电解水实验的改进装置,下列有关说法错误的是( )

A.向外拉动一支注射器活塞,松开手后,活塞能恢复原位,说明装置气密性良好

B.U形管中加入的可以是硫酸钠稀溶液

C.实验时正负两极产生气体的体积比约为1:2

D.正极产生的气体能燃烧

【答案】D

【解析】A、向外拉动一支注射器活塞,松开手后,活塞能恢复原位,说明活塞向外拉动后,装置内的气压小于外界气压,没有气体进入装置内,因此能够说明装置气密性好,故A选项正确。B、电解水时,加入适量的稀硫酸、硫酸钠溶液、氢氧化钠溶液等,能增强水的导电性,故B选项正确。C、电解水正极负极气体体积比为1:2,质量比为8:1,故C选项正确。D、电解水时,正极产生的是氧气,氧气没有可燃性,不能燃烧,故D选项错误。故选D。

13.(2023·陕西渭南·统考一模)下列实验均与水有关,其相应描述正确的是( )

A.属于化学变化B.净化后可得纯水

C.证明水的组成D.氢气验纯

【答案】C

【解析】A、水蒸发变成水蒸气,只是水的状态发生了改变,无新物质生成,属于物理变化,不符合题意;

B、净化后的水中还含有可溶性杂质,属于混合物,不是纯水,不符合题意;C、电解水生成氢气和氧气,氢气由氢元素组成、氧气由氧元素组成,根据质量守恒定律,化学反应前后,元素的种类不变,可得水是由氢元素和氧元素组成,符合题意;D、该实验是氢气在空气中燃烧,在火焰上方罩一个干冷烧杯,有水雾出现,说明氢气燃烧生成了水,不符合题意。故选C。

14.(2023·北京海淀·首都师范大学附属中学校考三模)下列与水有关实验说法正确的是( )

A.实验1中试管a中生成的气体具有助燃性

B.实验1可以证明水由氢元素和氧元素组成

C.实验2中水分子的体积和间隔均发生变化

D.实验1和2的本质区别是原子种类是否改变

【答案】B

【解析】A、电解水中,正极产生氧气,负极产生氢气,试管a与电源负极相连,则收集的气体为氢气,氢气不具有助燃性,该选项说法不正确;B、实验1电解水生成氢气和氧气,氢气是由氢元素组成,氧气是由氧元素组成,根据元素守恒,水是由氢、氧元素组成,该选项说法正确;C、实验2中,水变化全过程中分子的种类、体积不变,分子间间隔和水的状态发生了改变,该选项说法不正确;D、实验1电解水生成氢气和氧气,分子种类发生改变,验2中,水变化全过程中分子的种类、体积不变,所以实验1和2的本质区别是分子种类是否改变,该选项说法不正确。故选B。

15.(2023·海南海口·海南中学校考模拟预测)宇航员一部分生活用氧可通过电解水制得。如图是电解水的实验示意图:

(1)玻璃管 (填“a”或“b”)中的气体能使带火星的木条复燃。该实验说明水是由 组成的。

(2)实验时发现a、b试管内气体体积比略大于2:1,下列对产生此现象的原因猜测合理的是______(填字母)。

A.部分氧气溶于水

B.部分氧气与电极材料发生反应

C.部分氧气与氢气反应重新生成了水

【答案】(1) b;氢元素和氧元素;(2)AB

【解析】(1)电解水时,与电源正极相连的玻璃管内产生的气体体积少,是氧气,与电源负极相连的玻璃管内的气体体积多,是氢气,所以玻璃管b中产生的气体是氧气,能支持燃烧,能使带火星的木条复燃。电解水生成氢气和氧气,说明水是由氢元素和氧元素组成的。(2)A、部分氧气溶于水,导致氧气体积减小,氢气和氧气的体积比略大于2:1,说法正确;B、氧气与电极材料发生反应,氧气体积减小,氢气和氧气的体积比略大于2:1,说法正确;C、氧气与氢气反应重新生成了水对生成氧气与氢气的体积比没有影响,说法错误。故选AB。

16.(2023·福建龙岩·校考一模)兴趣小组进行电解水实验,并探究电解水过程中发现的“异常”现象。

实验一:电解水实验

用如图所示装置,进行电解水实验。水中添加NaOH,以增强水的导电性。

(1)开始反应前a、b两管内都充满溶液,接通电源,一段时间后,两管产生的气体如右图所示,则a管下方导线应接电源的 极(选填“正"或“负")。用 验证b,管中的气体。

(2)说明水是一种化合物的实验事实: 。

(3)电解后NaOH溶液的浓度 (选填"变大"“变小"或“不变")。

实验二:探究电解水实验中的“异常”现象

兴趣小组使用石墨电极进行电解水实验,添加Ca(OH)2增强水的导电性.添加Ca(OH)2后形成饱和溶液。连接电源.除两极有气泡产生外,正极附近还出现明显的白色浑浊。兴趣小组的的同学们对这一-“异常”现象中白色不溶物的成分和形成原因进行探究。

查阅资料:电解过程中.溶液的温度会升高。

(4)兴趣小组同学首先排除溶于水中的CO2,导致白色浑浊,原因是 。

(5)兴趣小组同学提出不同猜想,并设计相关实验进行验证。

①同学甲:取与上:述实验相同体积的饱和Ca(OH)2溶液于烧杯中,加热至电解时上升的温度,观察到溶液中没有明显的浑浊现象。该实验目的是 。

②同学乙:认为可能是水的减少导致白色浑浊。设计验证该猜想的实验操作方案: 。

③同学丙:认为可能是采用石墨电极电解导致白色浑浊。该同学用铂电极替代石墨电极重复上述实验,一段时间后溶液没有出现浑浊。根据这一现象,推测该白色不溶物可能是CaCO3。为进一步验证不溶物的成分:

i.可用 操作分离出不溶物;

ii.设计方案并实验: (填操作现象),证明白色不溶物中含有碳酸根;

Ⅲ根据同学丙的实验,推测电解过程出现浑浊的主要原因: 。

【答案】 负 ;带火星的木条;生成氢气和氧气 ;变大;若为水中溶解的CO2导致浑浊,一开始就会出现浑浊,而不是电解后出现浑浊 ;探究温度升高能否导致白色浑浊;取与上述实验相同体积的饱和Ca(OH)2溶液,蒸发出与上述实验相同量的水,再冷却到室温,观察溶液中是否有明显浑浊出现;过滤 ;取不溶物加盐酸,不溶物溶解并产生气体,把气体通入澄清石灰水,澄清石灰水变浑浊 ; 石墨电极含碳元素,电解过程中石墨电极与正极生成的O2反应生成CO2,反应生成的CO2和石灰水反应生成CaCO3沉淀

【解析】(1)水通电分解时,负极产生氢气,正极产生氧气,体积比为2:1。a管中产生的气体较多是氢气,说明与电源的负极相连,b管产生的是氧气,是用带火星的木条检验;(2)电解水时生成了氢气和氧气,说明水中含有氢元素和氧元素,从而说明水是化合物;(3)电解后水的质量减小,溶质不变,溶质质量分数变大;(4)兴趣小组同学首先排除溶于水中的CO2,导致白色浑浊,原因是若为水中溶解的CO2导致浑浊,一开始就会出现浑浊,而不是电解后出现浑浊;(5)①氢氧化钙的溶解度随温度的升高而减小。同学甲:取与上述实验相同体积的饱和Ca(OH)2溶液于烧杯中,加热至电解时上升的温度,观察到溶液中没有明显的浑浊现象。该实验目的是探究温度升高能否导致白色浑浊;②同学乙:认为可能是水的减少导致白色浑浊。设计验证该猜想的实验操作方案是取与上述实验相同体积的饱和Ca(OH)2溶液,蒸发出与上述实验相同量的水,再冷却到室温,观察溶液中是否有明显浑浊出现;③i过滤能将固体与液体分离,可用过滤操作分离出不溶物;ii碳酸根离子检验方法是取样加入适量稀盐酸,若有气体产生将气体通入澄清石灰水,若澄清石灰水变浊,则样品中含有碳酸根离子。设计方案并实验:取不溶物加盐酸,不溶物溶解并产生气体,把气体通入澄清石灰水,澄清石灰水变浑浊,证明白色不溶物中含有碳酸根;Ⅲ根据同学丙的实验,推测电解过程出现浑浊的主要原因是石墨电极含碳元素,电解过程中石墨电极与正极生成的O2反应生成CO2,反应生成的CO2和石灰水反应生成CaCO3沉淀。

17.实验课上,勇往直前实验小组的同学们正在进行水通直流电的探究,请你参与。

(1)【提出问题】水在直流电下的变化如何?

【进行实验】同学们按照教材中的装置进行了实验:

【收集证据】同学们观察到电极附近有______产生,若一段时间后a中收集到10mL气体,则此时b中应该大约收集到了______mL气体。切断电源,打开b管顶端的活塞,在管口放置一根燃着的木条,会观察到______。

【得出结论】由实验可知,水通直流后发生分解生成氢气和氧气,请用分子的观点来解释该变化______。

【拓展延伸】同学们又查阅到了如下资料:

a.氢氧化钠是一种强碱,具有腐蚀性。

b.旧版教材中,电解水的实验装置如图2所示。

c.给含有氯化钠的水通电,会发生如下反应:氯化钠+水氢氧化钠+氢气+氯气。

(2)【拓展运用】同学们查阅资料知道了水分解的方法Ⅱ:光解水法。我国科学家已研制出在新型高效光催化剂作用下,利用太阳能分解水制氢气。水在通过并接触催化剂表面时,分解的微观过程用示意图表示如下:(“”表示氢原子,“ ”表示氧原子,“”表示催化剂)

则水分解微观过程的正确顺序是______(填序号)。上述过程中,不能再分的粒子是______,保持水的化学性质的最小粒子是______。

同学们不但探究了水的组成,得出正确结论,还对“科学探究与创新意识”的素养有了更深刻的认识和体会!

【答案】气泡 ; 20 ;无色气体燃烧,产生淡蓝色火焰,放热 ;通入直流电后,水分子破裂分成氢原子和氧原子,氢原子和氧原子又重新组合成氢分子和氧分子,大量氢分子和氧分子又聚集成氢气和氧气; ①④②⑤③ ;氢原子、氧原子(H、O);水分子(H2O)

【解析】(1)收集证据:在电解水实验中,可观察到电极表面有无色气泡产生;若一段时间后a中收集到10mL气体,由图中可知,a收集的气体体积要比b收集的少,则a连接电源正极,b连接电源负极,根据电解水的规律,正极产生的气体与负极产生的气体体积比约为1:2,故此时b中应该大约收集到了20mL气体。根据气体体积分析,b收集的气体是氢气,因此,切断电源,打开b管顶端的活塞,在管口放置一根燃着的木条,会观察到气体被点燃产生淡蓝色火焰,放出热量。得出结论:由实验可知,水通直流后发生分解生成氢气和氧气,原因是通入直流电后,水分子破裂分成氢原子和氧原子,氢原子和氧原子又重新组合成氢分子和氧分子,大量氢分子和氧分子又聚集成氢气和氧气。(2)拓展运用:根据水分解的微观过程用示意图可推知,水分解的微观过程是:水分子先是做无规则运动,选①,然后接触催化剂表面的水分子,就会被分解,选④,在催化剂表面水分子被分解出氢原子和氧原子,选②,氢原子重新组合成氢分子,氧原子重新组合成氧分子,选⑤,最后氢分子和氧分子从催化剂表面脱离出来,选③,则水分解微观过程的正确顺序是①④②⑤③。在水分解过程中,水分子分为氢原子和氧原子,氢原子和氧原子分别重新组合成氢分子和氧分子,而氢原子和氧原子不能再分,故不能再分的粒子是氢原子、氧原子;在化学变化中,分子可分而原子不能再分,故保持水的化学性质的最小粒子是水分子。

实验装置

实验步骤

实验现象

现象分析

1.接通电源

两电极端均产生气泡,一段时间后,

负极端气体体积约为正极端气体体积2倍

相同条件下,负极产生气体较快较多

2.用燃着的木条

分别检验两极气体

正极端气体让小木条燃烧更旺,

负极端气体能燃烧,产生淡蓝色火焰

正极端气体具有助燃性

负极端气体具有可燃性

实验结论

反应表达式

注意事项

水通电生成氢气和氧气,说明水由氢元素和氧元素组成

文字表达式:

符号表达式:

电源选择直流电;水中加入硫酸钠或氢氧化钠的目的:增强水的导电性

反思交流

气体聚集在玻璃管上端,说明气体具有什么性质?

气体密度小于水,且溶解性不大

实验时正负极端产生的气体体积比小于1:2的原因?

氧气不易溶于水,氢气难溶于水;且氧气可能和金属电极发生反应。

3.本实验得到的气体体积比和质量比图像

氢气氧气的体积比约为2 : 1;质量比约为1 : 8

两电极

正极端的玻璃管

负极端的玻璃管

现象

有气泡

体积为,木条燃得更旺

体积为,气体燃烧

沪教版九年级上册第3节 物质的组成第1课时测试题: 这是一份沪教版九年级上册<a href="/hx/tb_c9810_t7/?tag_id=28" target="_blank">第3节 物质的组成第1课时测试题</a>,文件包含第3节物质的组成第1课时分层练习原卷版docx、第3节物质的组成第1课时分层练习解析版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共21页, 欢迎下载使用。

化学九年级上册第1节 构成物质的基本微粒第2课时巩固练习: 这是一份化学九年级上册<a href="/hx/tb_c9808_t7/?tag_id=28" target="_blank">第1节 构成物质的基本微粒第2课时巩固练习</a>,文件包含第1节构成物质的基本微粒第2课时分层练习原卷版docx、第1节构成物质的基本微粒第2课时分层练习解析版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共17页, 欢迎下载使用。

初中化学沪教版九年级上册第3章 物质构成的奥秘第1节 构成物质的基本微粒第1课时当堂检测题: 这是一份初中化学沪教版九年级上册<a href="/hx/tb_c9808_t7/?tag_id=28" target="_blank">第3章 物质构成的奥秘第1节 构成物质的基本微粒第1课时当堂检测题</a>,文件包含第1节构成物质的基本微粒第1课时分层练习原卷版docx、第1节构成物质的基本微粒第1课时分层练习解析版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共20页, 欢迎下载使用。